“自读课文”怎么教

【摘 要】“自读课文”是统编初中语文教材的一个显著的创新点。但在“自读课文”的实际教学中,还存在着“将自读课文当作教读课文,精讲精教”“将自读课文当作略读课文,大略施教”“将自读课文当作课外读物,可教可不教”等现象。“自读课文”的教学可从以下四个方面进行:取消课前预习;着力学生自读互研;减少课后书面作业;发挥教师的组织、引导、督查作用。

【关键词】自读课文;自读互研;教师作用;初中语文

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2020)27-0022-04

【作者简介】刘金玉,江苏省泰兴市洋思中学(江苏泰兴,225400)副校长,正高级教师,江苏省特级教师。

全国统一使用的统编初中语文教材打破了长期以来存在的“一标多本”之格局。此套统编语文教材有一个显著的创新和亮点,就是创建了一个从“教读课文”到“自读课文”再到“课外阅读”的“三位一体”阅读体系。但在“自读课文”的实际教学中,笔者发现目前存在“将自读课文当作教读课文,精讲精教”“将自读课文当作略读课文,大略施教”“将自读课文当作课外读物,可教可不教”等现象。这就违背了教材设计的初衷,偏离了自读课文教学的轨道,制约了学生语文核心素养的有效培育与有序发展。

该如何凸显“自读课文”的功能,有效教学“自读课文”呢?下面笔者以统编初中语文教材八年级下册第一单元自读课文《安塞腰鼓》的教学为例进行阐述。

一、取消课前预习

“凡事预则立,不预则废。”在统编初中语文教材中几乎所有“教读课文”都有“预习栏”,都有编者精心设计的“预习题”,以让学生有效“预”,进而有效“学”。这对于“教读课文”的学习是有益处的。但对于“自读课文”的教学却不然。在现实教学中,不少教师将“自读课文”当“教读课文”教,精心设计“预习题”,也让学生在课前进行大量的“预习”,以期达到更好的教学效果。

《义务教育教科书教师教学用书(八年级下册)》编写说明中指出:“教读课文,由教师带着学生,运用一定的阅读策略或阅读方案,完成相应的阅读任务,达成相应的阅读目标,目的是学‘法。”“自读课文,学生运用在教读中获得的阅读经验,自主阅读,進一步强化阅读方法,沉淀为自主阅读的阅读能力。”由此可见,“教读课文”与“自读课文”各有不同功能——“教读课文”重在教“法”,学“法”;“自读课文”重在用“法”,形成能力。也就是说“教读课文”相当于理科的“例题”,“自读课文”则相当于理科的“习题”。既然“自读课文”的设计目的是用“法”,那就不需要再进行所谓的“预”,而应该直接是“法”的应用、“法”的实践;既然“自读课文”是“习题”,那教学“自读课文”就应该是“习题”的训练与检测。

事实上,统编初中语文教材中的“自读课文”没有设置“预习栏”,其目的就是要实现学以致用,真正让学生在课堂上运用“教读课文”之法自读课文——自我阅读、自我解读、自我探究、自我实践,最终获得自我发展。

笔者认为,“自读课文”的学习中,可以取消课前预习。这样做一方面减轻了学生的学习负担;另一方面,让学生对“自读课文”内容充满着新鲜感、好奇心、尝试欲,在课堂上能够更加富有兴趣地“自读”。

在教学“自读课文”《安塞腰鼓》时,笔者就取消了课前预习,让学生当堂学习,尽管这篇课文篇幅不短,生僻字不少,理解也较不易。事实证明,学生在没有任何预习的情况下,会更加认真,更为努力,效果也很好。

二、着力学生自读互研

叶圣陶讲,语文教学的“最终目的为:自能读书,不待老师讲”[1]。《义务教育语文课程标准(2011年版)》更是指出,“积极倡导自主、合作、探究的学习方式”“教学内容的确定,教学方法的选择,评价方式的设计,都应有助于这种学习方式的形成”。“教读课文”需如此,“自读课文”更应如此。

“自读课文”重在“自读”两个字上。“自读”,就是让学生“自己读”“自己解”“自己练”,显然,这是要求真正以学生为本学习语文的文章类型。也就是说,只有让学生在“自读”中学习“自读课文”,才能将“教读课文”所学之“法”转化为学生的“自读能力”,叶圣陶先生所提出的“自能读书”的目标才能实现,学生的“自主性”才能得到真正体现。因此,“自读法”是“自读课文”教学最为根本的方法。

1.自定学习目标。

凡课堂学习都有学习目标。“自读课文”的学习也不例外。“自读课文”有其特定的功能,学习“自读课文”也要有任务意识、目标意识,学生只有完成“自读课文”应有的任务、达成“自读课文”应有的目标,“自读课文”的学习才算是结束。

现实教学中,一般是由教师来确定学习目标,尤其是“教读课文”的学习。但笔者认为“自读课文”的学习目标不应该再由教师来确定,而应该由学生来确定,否则,就违背了“自读课文”的性质——“自读课文,学生运用在教读中获得的阅读经验,自主阅读,进一步强化阅读方法,沉淀为自主阅读的阅读能力”。[2]所以,教师必须让学生自主定标。教师应该通过单元前两篇“教读课文”的教学引导学生学习如何确定“学习目标”,引导学生通过前两篇“教读课文”的精学、细学,明晰整个单元的学习目标。

以《安塞腰鼓》的教学为例,在“教读课文”学习后,通过教师引导,学生自主将《安塞腰鼓》一课的学习目标确定如下:

(1)在已学《社戏》《回延安》的基础之上,理解安塞腰鼓所蕴含的民俗文化的意义和价值。

(2)用已学分析多种表达方式的方法来理解、把握《安塞腰鼓》所表达的情思。

(3)能够品味《安塞腰鼓》富有表现力的语言,有感情地朗读课文。

2.自定学习流程。

通过同一单元的两篇“教读课文”的示范与引领,学生在自我确定了“学习目标”的基础上,就开始进入自我学习的流程——“先学后教”。

“先学”是指学生围绕自定的“学习目标”,用“教读课文”所学到的方法自我读文、钻研问题、探究实质,从而进行初步的“方法与能力”的应用尝试。“后教”是指在“先学”的基础上,学生再与同学共同研究、修正、解决“先学”理解中出现的诸多问题,使“方法与能力”的应用得到进一步的强化、沉淀。

例如,在《安塞腰鼓》一文的教学中,“先学”就是让学生围绕着三个“学习目标”,阅读文本,通过默读朗读、勾画圈点,结合对课文内“旁批”和课文后“阅读提示”展开思考,初步地理解、把握、达成“学习目标”。对已经理解的问题,写上关键词;对理解模糊或不能理解的问题,做上标记;对新发现的问题,则写下来,在“后教”时交流、研讨、互动。“后教”就是在学生自我思考解决《安塞腰鼓》问题、努力达成学习目标的“先学”基础上,学生对自己理解的问题进行交流,进一步完善已经理解的问题;对自己未理解的问题通过询问、质疑以及彼此研讨的形式获得最终解决。这种交流与研讨可以是两人,可以是多人,也可以是全班一起,可以因问题的不同而采取不同形式。

需要说明的是,在实际教学过程中,“先学”需多长时间,“后教”需教什么问题,由哪些学生研究,都因学生各自的实际状况的不同而由学生自己确定与选择,这正是“教读课文”所习之“法”的应用。

三、减少课后书面作业

“自读课文”紧承“教读课文”,是以“教读课文”教学为前提的;“教读课文”是“例子”,是“例子”就要学深、学透、学实、学到位,就需要用一些“课后作业”来强化、巩固、深化。而“自读课文”则是“习题”,是“例子”中思想与本质的应用。相对于“教读课文”而言,“自读课文”本身就是“习题”。

因此,笔者认为可以减少甚至取消围绕着“自读课文”这一“习题”再进行所谓的“训练”。否则,就是“习题”中的“习题”,容易本末倒置,加重学生的负担,失去“自读课文”的设置意义。虽然“自读课文”后所设置的“阅读提示”似乎也有类似于“习题”的内容,但完全是可以穿插在课堂教学中实施与完成的。

例如,《安塞腰鼓》课文后“阅读提示”中提出“这是一篇适合朗读的文章,大声朗读几遍,自然能感受到其中强烈的生命律动”,这一要求实际上也是学生确定的第三个“学习目标”的要求,在课堂上就能够完成,课后不再作要求。

当然,对于确实富有价值的“自读课文”,如果在课堂教学中学生真的不能完全理解与把握,可以适当进行相关练习。这种练习,应该尽量是朗读类的、心得类的、拓展类的;这种练习应该是少而精,恰到好处的,不能加重学生的学业负担。如在教学《安塞腰鼓》时,可以布置“配上音乐,朗读课文,录制下来,发至群中”这样的作业,引导学生更好地消化课文、理解情感,培育语文核心素养。

四、发挥教师应有作用

“自读课文”重现学生的自读互研,但并不排除教师作用的发挥,相反,教师应有作用的发挥对这类课文学习效果的影响很大。

1.组织作用。

“自读课文”的教学以“自读互研”为本,更需要有效的组织。在“自读课文”教学中,教师必须全程有效组织学生进行“自读”——组织学生进入文本、自我阅读课文、自我探究课文、彼此研讨课文,最终理解课文。

一般来说组织教学的第一步就是“导入新课”。在“自读课文”的导入过程中,教师应该尽量采用“开门见山,直奔主题”的方法,以便让学生有更多的时间,进行自读学习。如笔者在教学《安塞腰鼓》时,是这样导入的:“同学们,今天,我们来自读、研究刘成章所写的抒情散文《安塞腰鼓》。”这样的导入,干脆利落,节约了时间,提高了效率。

2.引导作用。

引导是教师课堂作用发挥的关键,“自读课文”更需要教师的有效引导。教师的有效引导主要体现在以下三个方面。

(1)在学生自读、自探、研讨困难,达到“愤”和“悱”之时,教师给予适当的启发、提示。

(2)教师适时适当的必要讲解。如《安塞腰鼓》一文,学生对于“安塞腰鼓”并没有太多的了解,在学生自读、互研的基础之上,教师可以适时提供“安塞腰鼓”的常识。再如,学生对文章主旨不够明晰,就涉及寫作背景的了解,这时,教师就需要适时地投影《安塞腰鼓》的写作背景,帮助学生更好地理解文章主旨。

(3)教师必要的板书。教师在学生自读、互研之时,需要走到学生中间看、听、察、思、记,了解其学习中真正存在的问题,这样教师在后期解疑时,能够更有针对性地、有重点地引导解决这些问题,这时具有个性化的、适时、适当的板书就显得尤为重要。

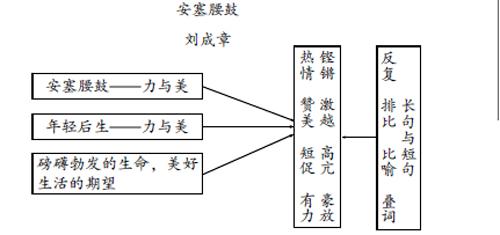

《安塞腰鼓》的板书如下:

3.督查作用。

在学生“自读互研”的过程中,教师必须关注着每一名学生,关注学生的学习状态,督促着学生更加积极、更加努力地作为,确保每一名学生通过本课的学习都有所收获。

“自读课文”是统编语文教材的创新型课文。只有用心剖析,不断研究,才能厘清与“教读课文”“略读课文”教学的区别,才能把握其教学本质、特征、功能,才能让其教学正确归位,才能在教学中真正发挥其功能,才能真正促使学生语文核心素养的全面提升。

【参考文献】

[1]叶圣陶.叶圣陶语文教育论集[M].北京:教育科学出版社,2015:520.

[2]教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012:3.