“谷贱”更易“伤了谁”?

——基于国内文献的综述与探讨

□韩丽敏 李 军

[内容提要]近年来我国粮价大幅下跌,“谷贱伤农”作为一种权威范式已被大家普遍接受,但也有学者提出“谷贱”不必然“伤农”。而“谷贱”是否会伤害所有农户,“谷贱伤了谁”以及为何部分农户容易受“谷贱”之伤等问题却未得到回答。为了回答上述问题,在对国内相关文献综述的基础上,从宏观和微观角度全面探讨了“谷贱伤农”理论在我国农产品市场的运用,并从加强产业链建设的角度对解决对策进行了补充完善,旨在为政府有关部门提高农业产业政策的针对性和有效性提供理论依据和解决措施参考。

一、引言

民以食为天,国以农为安。我国是世界上粮食生产大国和消费大国,稳定农户种植信心、提升粮食等农产品产量是保障我国粮食安全的重要基础,也是我国目前农业农村工作的首要任务。虽然正常情况下,农产品具有周期性波动的特征,但较大幅度的波动十分不利于国内农产品稳定供应、人民生活稳定以及国民经济健康发展。2004-2011年,我国农产品价格波动明显,但整体呈上升趋势,且分别在2004年、2007-2008年、2010-2011年出现3次明显上涨(李国祥,2012)。经过连续多年丰收增产,以及农产品市场开放程度不断提高,国际市场补充作用不断增强,我国农产品市场供求逐渐饱和,农产品价格继续上升空间受限。2015年下半年来,我国粮食价格一度大幅下跌,而粮食生产成本不断上升,农民“增产不增收”问题日益严重(芦千文,2016)。2015年,我国调低了玉米临时收储的价格,东北三省及内蒙古等玉米主产省(区)玉米平均收储价格同比2014年下降了0.12元/斤;2016年玉米临储收购政策取消后,玉米现货市场价格继续大幅度下降,部分地区甚至跌至0.4-0.5元/斤。2019年全国夏粮总产量14174万吨,同比2018年增加了293.1万吨,增长2.1%①;但部分地区却出现了小麦价格“一日一降”甚至“一日数降”的情况②。并且,2006年以来我国农产品滞

销事件频频发生,2007-2011年全国共发生了32起严重的农产品滞销事件,仅2011年便发生了18起(刘俊华,2013),给农户带来了严重损失。因此,近年来“谷贱伤农”这一经典的经济学论断日益引起学界关注。

《汉书·食货志》中很早提到“籴甚贵,伤民;甚贱,伤农。民伤则离散,农伤则国贫困”。农产品“过高”和“过低”都会产生不利影响,而农产品价格“甚贱”则十分不利于农户。微观经济学中对“谷贱伤农”的解释为,农业丰收时农产品供给增加,由于农产品需求价格弹性小于1,供给增加幅度大于需求增加幅度使均衡价格下降,农民收入反而减少(高鸿业,2012)。目前,“谷贱伤农”作为一种权威范式已被大家普遍接受,学者们侧重探讨其解决对策。但武舜臣(2016)对“谷贱伤农”理论进行了分析并指出,虽然供给增加、市场均衡价格下降可能导致农户总收入减少,但新生产者剩余大于原来的生产者剩余,假设固定成本前后不变,生产者利润也上升,因此“谷贱”并不必然“伤农”,甚至会增加农户利润。但这是否意味着可以对“谷贱”放任不管?“谷贱”是否对所有农户都不会造成伤害?

目前,已有研究未能有效回答“谷贱伤了谁”以及为何部分农户容易受“谷贱”之伤等问题,针对“谷贱伤农”的解决对策也缺乏全面性。因此,在对国内相关文献进行综述的基础上,本文第二章主要回答“谷贱伤了谁”的问题;第三章主要回答为何部分农户容易受“谷贱”之伤;第四章则总结了学者们针对“谷贱伤农”提出的应对之策,并从产业链建设角度进行了补充分析。通过对“谷贱伤农”理论的再探讨以及对解决对策的补充完善,本文旨在为政府有关部门提高农业产业政策的针对性和有效性提供理论依据和解决措施参考。

二、“谷贱”更易“伤了谁”?

1.生产者剩余与经济利润。朱婷(2010)认为生产者剩余和经济利润只是表述方式不一样,但实际计算结果相同。具体来看,平狄可和鲁宾费尔德、范里安、曼昆等国外学者,以及高鸿业等国内学者均一致认为生产者剩余可以用市场价格线以下和生产者供给曲线以上部分的面积来表示;但国外学者多从生产成本或边际成本角度界定生产者剩余,而高鸿业等国内学者则将其表述为实际接受的总支付和愿意接受的最小总支付差额。短期来看,生产者愿意接受的最小支付即边际生产成本,“经济利润=总收入-总成本=生产者剩余-固定成本”,只要固定成本大于零,“经济利润<生产者剩余”;而长期内生产者所有生产要素都是可变的,不存在固定成本,“生产者剩余=经济利润”(王振红,2013)。因此,生产者剩余与经济利润存在一定的差别,但却是同向变动的关系。

2.生产者总收益和经济利润。赵道致和张进昌(1994)很早就通过举例推导证明,当需求弹性大于1时,生产者盲目调低价格可能会使其总收益增加,但其利润却会减少。王雪青和孙妩(2008)也指出传统的需求价格弹性与销售收益关系分析并不准确,生产者调整价格时,要同时考虑价格弹性与价格调整幅度的关系,才能同时实现销售收入与利润同时增加的目的。因此,假定农产品需求价格弹性小于1:

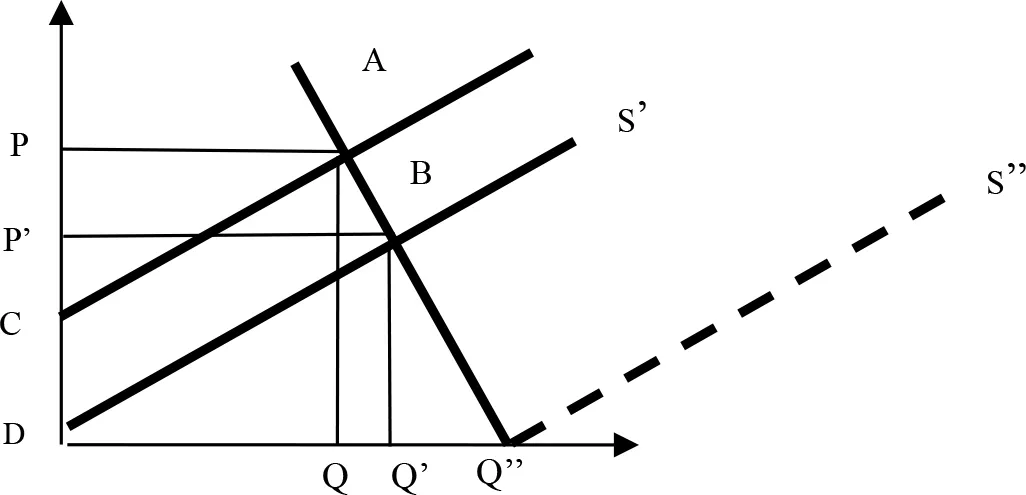

(1)从宏观来看,一定幅度的供给增加会导致市场均衡价格下降、农户总收入降低,生产者剩余可能会反而增加,生产者经济利润也会增加,即SΔAPC>SΔBP’D;但这并不意味着供给可以任意增加,当供给增加超过一定幅度,市场均衡价格大幅下降,生产者剩余则会减少,此时“谷贱”依然会“伤农”,一个极端的例子,图1中当供给增加为S″,此时生产者剩余为0。

(2)从微观来看,图1中S(或S’)表示全国(或某一区域)某一农产品的边际生产成本或生产者可以接受的最低支付,P(或P’)表示全国(或某一区域)某一农产品的市场均衡价格;SΔAPC(和SΔBP’D)则是全国(或某一区域)某一农产品全部农户的总生产者剩余。即便一定幅度内的“谷贱”会使全国(或某一区域)总生产者剩余增加(即SΔAPC>SΔBP’D),但并非意味着能使每个生产者的剩余都增加。

我国农户众多且异质性强,“谷贱”对不同农户的影响具有差异性。部分农户生产效率较高,其农产品的边际生产成本低于全国(或某一区域)的边际生产成本;部分农户产品创新能力或精深加工能力强,其产品差异性强、质量有保障、附加值高等,销售价格也会较高;部分农户销售渠道广、销售能力强,其能降低农产品销售成本变相提高实际销售价格,或提高农产品销售价格等;而无论提高销售价格、降低生产成本或销售成本,均能扩大其生产者剩余(或经济利润)。因此,即便全国(或某一区域)发生“谷贱”现象,若以上农户的农产品实际销售价格仍高于其边际生产成本,即其每多生产1单位产品的生产者剩余大于0,其生产者剩余也会增加。但对其他农户来说,若其实际销售价格等于(甚至可能低于)“谷贱”后的市场均衡价格,且低至(甚至低于)其边际生产成本,这部分农户的生产者剩余必然减小。另外,随着我国农产品市场开放程度不断提高,国外低价农产品进入我国农产品市场,在增大市场供给导致“谷贱”的同时,还会侵占我国农产品市场中的生产者剩余,并使我国部分农户在日益开放的市场竞争中“受伤”。

图1 “谷贱伤农”理论分析

综上,从宏观角度看,假定农产品需求价格弹性小于1,全国(或某一区域)一定幅度内的供给增加导致的“谷贱”,反而会使生产者总剩余及经济利润增加;但当供给增加超过一定幅度,造成“谷贱”幅度过大,生产者总剩余及经济利润则会减少,此时“谷贱”则会“伤农”。从微观角度看,即便全国(或某一区域)一定幅度内的供给增加不会“伤了”生产者总剩余及经济利润,却仍可能使部分农户的生产者总剩余及经济利润“受伤”。那么,为何这部分农户易受“谷贱”之伤?

三、为何部分农户易受“谷贱”之伤?

20世纪70年代末,我国开始实施家庭联产承包责任制土地改革,在激发农户生产经营积极性的同时,也造成我国农地规模小、农户生产经营分散、生产效率低、销售渠道拓展能力低等问题。而且随着我国信息产业迅速发展、信息传播工具日益改进,人类社会各种信息的传播效率迅速提高、农产品市场信息量急速膨胀,但信息失真带来的市场波动等不利影响也日益显现。因此,在日益开放的农产品市场中,“单打独斗”的“小农户”难与“大市场”建立有效衔接,尤其一旦发生农产品价格下降的“谷贱”问题,极易给部分农户造成损失。

1.小农户与农产品市场之间存在严重的信息不对称,抵御市场风险能力低。具体来看,农产品市场具有不可预测的特点,且部分小农户准确获取市场信息的能力差,仅根据往年市场行情和自己的经验盲目决定种植什么、种多少(郑言成,2016),市场信息的滞后性以及供应链“牛鞭效应”很容易误导农户盲目决定种植规模;很多农户还喜欢跟风种植,很容易造成农产品高度同质;而农业生产周期较长且不可中止,生产资料一旦投入短期内无法改变,当气候发生波动或市场供需发生变化,农户无法调整生产策略及时止损(尚海燕,2014;王肇,2016)。

2. 小农户降本增收能力低,利润空间不稳定。①很多小农户存在土地规模小、劳动力老龄化、生产技术水平低、生产方式落后以及生产资料投入过剩等问题,单位面积土地各生产要素的配置效率低,投入成本高、产量却较低,因此单位面积土地经济效益差;②很多小农户的标准化生产水平和产品质量控制能力低,其农产品很难实现“优质优价”且市场竞争力较弱;③小农户甚至一些生产大户的组织化程度、农产品储藏能力以及销售渠道拓展能力较低,很多农户农产品收获后只是“被动地”等商贩上门收购,此时农产品收购市场多是“买方市场”;而我国农产品市场机制不健全、相关法律法规也不完善,农产品收购商与农户之间缺乏具有法律效力的购销协议、利益联结机制不稳定,常出现收购商违约情况,农户农产品滞销或“被压价”风险高;部分地方政府的相关服务不到位,应对农产品滞销的积极性低、能力差等,导致农户无法与市场需求实现有效衔接;④部分农户依靠附近集市销售农产品,覆盖销售范围小、销售量小,且分散交易的费用高,无法解决地区性大量农产品滞销问题。

3. “成也信息,败也信息”。迅速发展的互联网给农户生产技术和市场信息获取、产品销售带来便捷的同时,也容易对正常的农产品市场秩序带来严重干扰。例如,2007年新闻媒体盲目报道未经证实的虚假信息,“香蕉致癌”谣言迅速传播,导致海南岛香蕉收购价格从3元/公斤下降到0.3元/公斤,出岛数量由7000—10000吨/天直接减少到3000多吨/天,蕉农每天损失高达1400万元(文刚,2007)。2011年,内蒙古马铃薯遭遇严重滞销,媒体积极报道呼吁全社会关注,却在一定程度上促成了收购商“坐等降价”的心理,内蒙古马铃薯收购价格从2010同期的1.3元/斤跌至0.35元/斤,甚至低于生产成本(赵首军,2011)。很多情况下,一旦发生农产品滞销,部分收购商便会坐等时机、恶意压价,小农户为避免滞销带来的损失“恐慌性抛售”,甚至“不压自降”。

4. 食品质量安全事件存在严重外部性。毒大米、“皮革奶”、“瘦肉精”、三聚氰胺奶以及掺杂掺假等个别地区食品安全事件或部分厂商行为,一经曝光则会严重影响整个地区乃至全国消费者的消费信心,造成大范围甚至全国消费需求的迅速减少,导致产品严重滞销,给农户带来严重损失。

5. 部分地区道路等基础设施不完善,农产品“走出去难”或“走出去慢”。部分地区仓储、道路及相关基础设施不完善;或交通路线设计不合理,交通易拥堵;或道路修护工程施工期不合理且施工期长,农忙季节道路仍处于维护状态等,农产品丰收后无法及时“走出去”。2011年,内蒙古马铃薯滞销的原因之一便是造成交通困难,马铃薯运输不畅,进一步促成了“谷贱伤农”的悲剧(赵首军,2011)。

四、“谷贱伤农”的解决措施

(一)政府层面的措施

任何国家农业都是基本经济命脉,但农业又具有很强的弱质性,因此农业的稳定发展离不开国家政策的保障。为保障农户生产效益、稳定其生产积极性,政府采取了众多措施增大农户的生产者剩余和利润,主要包括:①取消了农业税收的同时,实施了农产品最低收购价政策,对农户的种植收益进行兜底保护;②对农户进行农资综合直补以及种粮直补等补贴,间接降低农户生产成本;③实施目标价格补贴政策,补贴农户目标价格与市场价格之间的差额,降低市场价格波动风险给农户带来的损失;④实施农机购置补贴、良种补贴等“绿箱政策”,降低农户机械购买或技术采纳的成本。对于以上措施,首先,最低收购价政策虽有利于提高农户的生产积极性和生产者剩余,却违背了市场规律,造成库存高企、财政负担加重、国内外农产品价差拉大导致我国收储和进口压力不断增加,用粮企业经营日益困难(郑言成,2016),影响了最低收购价政策对农户农业生产的支持保护效果。其次,农资综合直补以及种粮直补等补贴在一定程度上增加了农民收入,但实质上却变成了土地补贴,补贴的实际获得者是土地承包者而非实际种粮农户,与其保障农民利益、提高农民种粮积极性等的政策目标相背离;并且只按照播种面积进行补贴,补贴标准过于平均化,也不利于精耕细作;另外,由于目前我国农户经营规模较小,直补标准太低,相对较高的生产成本,补贴资金的作用不大(施镜燕和吴剑辉,2013;刘蜀山和高攀,2008;李富彦和龚尤英,2012;文兵和王盛琳,2010)。然后,2014年我国开始对东北和内蒙古大豆以及新疆棉花实施目标价格补贴政策,相对最低收购价政策,其对农户利益的保护效果更好、对市场的干预程度更低、补贴效率也更高、对粮食种植下游环节加工企业以及消费者的影响也更小(耿仲钟和肖海峰,2015),对稳定农业生产、保障农户利益具有较好的效果。最后,虽然“绿箱政策”实现了农业补贴从“暗补”到“明补”的转变,一定程度上降低了农户农业生产成本,有利于我国农业产业发展;但我国农业生产规模庞大且经济基础比较薄弱,农业基础设施较差,短期内单纯实施“绿箱政策”不具有可行性,也不能从根本上解决农户面临的一系列生产问题(江许胜,2014)。

近年来,我国农业生产又陆续出现新问题,加剧了我国农业生产的困境。例如,土地、水等农业生产资源严重短缺且浪费严重,农业生产规模小、农户农业生产经济效益低,农户生产积极性低导致农业兼业化程度不断提高,以及农业生产整体效率较低导致国内外农产品竞争优势差异悬殊等。因此,政府积极地采取了一系列措施推动农业供给侧结构改革,促使其向现代化农业生产方式转变。例如,①进行土地产权制度改革,推进土地经营权有序流转,引导农户规模化、专业化和集约化生产,提高土地利用效率和农户生产效益。②将培育家庭农场、合作社、专业大户以及龙头企业等以市场化为导向、以专业化为手段、以规模化为基础、以集约化为标志、能够优化集成各类先进生产要素的新型农业经营主体作为建设现代农业的重要抓手,加大对其政策和财政资金支持力度,大力推进新型经营主体发展,发挥不同经营主体对促进农村基本经营制度完善、带动小农户发展、农业产业发展信息和技术传播以及推动我国农业现代化发展等方面的重要作用(陈晓华,2014);但在鼓励新型经营主体发展的过程中,也要保障弱势小农户参与合作过程中的基本权益,从而调动和保障其参与积极性。③调整农业种植结构,例如2016年玉米临储政策取消后,国家加大了对我国“镰刀湾”地区玉米种植面积的调减力度,合理引导农户生产,促进农业产业结构多元化发展。但政府在引导地方农业产业调结构、转方式时,应首先做好产业体系发展规划,做好顶层设计,要因地制宜、以市场为导向并重视人才培养和引进,减少盲目“指导”造成的产业不可持续或农产品滞销问题,避免反而会给农户带来严重损失;尤其要做好特色农产品产业发展规划,避免因投机者“蜂拥而至”造成的市场不稳定情况(尚海燕,2014)。从长远来看,以上措施能够从根本上推动农户生产方式转变、降本增效、抵御风险能力提高等。

(二)农户的解决措施

除了依靠政府的帮扶,农户也应积极采取措施增强自我保护和自我发展的能力。例如,①拓展信息来源渠道,努力获取更全面的农业生产信息,科学地做出生产决策,有效调整种植结构,避免“从众”种植带来的市场风险(李俊明,2019)。②积极转变生产方式,发展规模化、集约化农业,为提高生产的标准化水平奠定基础。③积极创新产业组织模式,与合作社、龙头企业、家庭农场或专业大户等新型经营主体合作,发展订单农业以产定销以及进行标准化生产等。④积极学习和采纳高效生产管理技术,提高生产的标准化水平和技术效率,节本增效的同时,提高产品的科技含量和质量,实现农产品“优质高价”。⑤延长产业链,发展农产品加工和差异化特色农产品,创新农业品牌,促使农产品用途多元化,变相拓宽农产品销售渠道,扩大农产品需求、提高其附加值和市场竞争力;例如,稻壳、米糠、麸皮等农副产品既可以用作生物能源、培养基,也可以用于生产米糠油、多肽、膳食纤维等高附加值产品。⑥发挥农业的多重功能,发展庭院经济、观光农业等,还有利于为农户提供更多非农就业机会。⑦发展生产规模灵活性较大的设施农业,增强调控农产品生产周期能力,有利于更好地抵御自然风险和市场风险(孙小素,2006;周健,2007)。⑧在稳定、拓宽线下交易渠道的同时,充分利用电商、微商等新型销售平台,拓展线上销售渠道、拓宽产品销售范围,“扩大”农产品市场需求。

(三)关于加强农业产业链建设的几点思考

农业产业发展涉及农资、农机、种业、种植、仓储、加工、流通、销售、消费等多个环节。农业产业的竞争也已经演变为农业全产业链的竞争,但目前我国农业产业链发展存在各环节行为主体利益联结机制不畅、生产服务薄弱等众多问题。农户是农业产业链形成与发展的基础,但农户在产业链中处于弱势地位,分享产业链增值的能力较低,且产业链任何一个环节出问题都容易导致“谷贱伤农”。因此,政府对农户提供相关政策和财政资金扶持的同时,还应重视对农业全产业链的管理,由仅强化生产这一薄弱环节向支持全产业链建设转变,重视增加产量的同时,加强对农资市场监管、产品销售、加工、存储及运输等其他环节的扶持力度,推动农业一二三产业有效融合,打造高效的农业产业链,以产业链建设推动我国农业现代化转型,从而也有利于从根本上增强农户降本增收获利能力,帮助其降低生产经营风险,具体包括以下措施。

1.加强对农资市场的监管,提高农资产品质量和售后技术服务水平。目前我国农业生产迫切需要“减肥增效”、“减药增效”以及“提质增效”等改革,推动农资市场“规模化”发展,形成“适度规模”的农资供应联盟,以减少农资市场“柠檬市场”乱象,还有利于促使农资市场提供“优质低价”农资产品,提高其售后技术服务水平和相关政策响应效率等,以及提高政府监管效率。

2.完善农业技术研发和推广机制,提高我国农业生产的技术支持水平。农业技术是推动农业发展的动力,但其地域性强,创新难度大、成本高;且我国农业知识产权保护体系不完善,不利于提高农业技术人员技术创新积极性,导致农业科技成果更新慢、周期长。同时,我国农业技术推广对象是众多小规模户,且多种经营农户的技术需求具有多样性,农户新技术采纳的风险意识也较强,尤其随着小农户农业收益下降,其新技术采纳积极性下降,导致技术推广难度大、成本高(黄季焜等,2000)。因此,首先政府部门要加强农业技术的产权保护,加大对农业技术创新和农业技术推广机制的支持力度,让农业科研人员和技术推广人员工作有信心、有动力,更让农户技术采纳有信心、有希望、真见效;其次,重视对适龄农民的文化教育和专业技术培训、“授人以渔”,多措施推动高效农业生产技术有效“落地”。

3.搭建完善农业信息平台,提高农业信息自由流通效率。建立完善动植物品种资源数据库、生产资料数据库、农产品市场数据库、生产管理技术数据库、农业政策法规数据库以及监测预警系统等权威数据信息平台,并加快相关农业应用软件的开发,并加强信息监管核查,提高农业各产业、产业链各环节以及各地区间信息化自由流动效率,方便农户及时便捷地获取准确的农业生产相关信息,科学地进行生产决策,从而避免“跟风”生产。完善的农业信息平台还有利于农户快速、低成本地了解和获取相关技术,并降低农户与农产品收购商之间的交易成本(包括搜寻成本和谈判成本等),促进我国农产品市场体系的完善,推动“小生产”与“大市场”实现有效衔接,还能有效降低政府调控农产品生产的成本等。

4.完善农产品仓储及流通管理机制,降低供应链交易成本和产品损耗。①扶持新型经营主体提高仓储设施建设水平、库存管理及运输能力,延迟产业链分工节点,减少中间环节参与主体;或与专业第三方物流合作,创新农产品流通模式;或地方政府扶持建立公共仓储设施,降低分散存储的成本等,从而缩短产品在仓储物流环节的滞留时间,减少不合理运输及装卸中的不专业操作,降低供应链交易成本和产品损耗,保障农产品不变质等。②扶持现代物流、电商及大数据平台发展,便于各环节主体拓宽和缩短生产资料来源渠道和产品分销渠道,并充分利用物联网技术进行上下游产品质量溯源,提高供应链各环节的相互监督效率。③完善道路基础设施建设,尤其要规划好避免因交通不畅造成的区域范围内农产品滞销,必要时可以为生鲜农产品运输提供“绿色通道”,降低供应链物流成本、减少损耗、提高其物流效率,让丰产的农产品更高效地转化为市场需求。

5.加大对农产品加工企业扶持和监管力度,提升产业增值能力和升值空间。加工企业是联结农户与市场的重要纽带,应发挥加工企业准确把握市场信息,引导生产者调整种植结构,生产适销对路的产品的关键作用。目前,我国农村农产品销售仍以初级产品为主,价格低且市场竞争力弱。而早在2008年,法国农业加工企业便达到1.3万个,是法国工业体系中最大的行业,且加工后农产品一般增值1—2倍,有的甚至高达十几倍(祁彪,2010)。荷兰奶制品加工能力十分强大,每年仅奶制品出口额就达到20多亿美元(中国农业考察团,1999)。因此,促进我国农业产业发展,必须重视对加工环节的扶持及监管力度。①加快对现有农产品加工企业的技术改造,提高其加工能力、品质提升能力和品牌创新能力,避免初级农产品过剩同时,提升产品的附加值和特色优质农产品“走向国际市场”的竞争力;并且,加工后包装后的农产品储藏时间也能得到延长。②鼓励扶持农产品加工企业合力发展,形成加工企业联盟,通过规范化生产提高规模化加工能力、废弃物处理能力以及品质提升能力,实现加工环节的降本增效。③完善农产品生产及检测的标准体系或绿色认证标准等,为企业规范化生产、政府有关部门严格质量监管以及消费者放心购买等提供切实可行的标准。④加强对农产品加工企业的质量监管,加强市场准入管理,杜绝掺杂掺假等行为,整顿规范食品市场秩序,加大对不合格产品的惩罚力度及后期追踪监管力度,严惩故意隐瞒、扭曲农产品相关信息谋取暴利等行为,为稳定农产品销售、优质特色农产品品牌发展、提高农产品竞争力提供良好的政策环境。

6.完善农业产业发展保障体系,提高农业发展稳定性。近年来农户农业经营效益下降,且农业具有很大的外部性,农户独自承担农业保险保费的压力大、积极性低。因此,①政府有关部门应与保险机构合作创新,创新农业保险产品,制定科学合理的农户投保金额、政府财政负担率,并努力扩大农业保险保费来源,尽可能降低农户支付比例,并提高理赔标准;②分散性的收购补贴或生产补贴作用不明显,有关政府部门或鼓励农产品加工行业龙头企业建立专项农业风险基金池,针对农户损失进行补贴,缓解初段产业链的风险传递。③对商业性农业保险机构给予税收优惠,减轻其经营负担,提高经营积极性。④加大宣传力度提高农户对农业保险优势的认知,提高其投保意愿。⑤完善农业保险理赔机制,争取实现理赔方便、理赔及时等,提高农业保险信用,让农业保险真正发挥提高农户抵御风险能力的作用。另外,也要重视完善农业信贷机制以及农产品进出口保障机制,以及鼓励农产品期货发展等,多渠道、多措施提高农业发展稳定性。

注 释:

①数据来源:国家统计局,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201907/t20190712_1675926.html〗;

②2019年6月,笔者对山东省多地走访调研了解到,夏粮平均收购价格约为1.10元/斤,有的地区一天之内先后下降为1.09元/斤、1.08元/斤、1.07元/斤。