不好吴餐好蜀餐(一)

江玉祥

罗江历史上出现了一个奇迹:父子一门四进士,弟兄两院三翰林。一门四进士指:李化楠,乾隆壬戌科进士;李调元,乾隆癸未科进士;李鼎元,乾隆戊戌科进士;李骥元,乾隆甲辰科进士。“两院”指李调元、李鼎元曾简放乡试主考官(明清两代在各省省城举行的科举考试。每三年的秋天举行一次,录取后称举人,第一名称解元。举人可参加次年春天在京城举行的会试。乡试之主考亦称院使)。在四川历史上只有宋代眉山苏轼“一门三父子,都是大文豪”(父 苏洵,子 兄:苏轼 弟:苏辙),和明代新都杨慎“祖孙一门三进士,孙儿殿试中状元”(祖父杨春,成化十七年进士,官至湖广提学佥事;父亲杨廷和,成化十四年进士。杨慎是杨家入仕的第三代,正德六年24岁时参加会试,殿试第一成为本科状元)可以相比。

李调元生于清雍正十二年(1734年)十二月初五日,卒于嘉庆七年(1802年)十二月二十一日,字羹堂,号雨村、童山等,四川罗江人,于乾隆二十八年(1763年)中进士,改翰林院庶吉士,散馆授吏部文选司主事,三十九年出任广东乡试副考官,回朝迁考功司员外郎,四十二年任广东学政,四十六年擢直隶通永兵备道,担任一个正四品的道员。乾隆四十七年十二月初五,李调元在直隶通永道任上被权奸陷害,蒙冤下狱;乾隆四十八年发往新疆伊犁充军,后蒙人说情赦免于充军途中,纳金赎罪;乾隆五十年落职回四川;嘉庆七年(1802年)病逝。纵观李调元的一生,说他是清代著名文学家、诗人、剧作家、藏书家,这在学术界几乎没有异议。本文主要论述他对四川饮食文化方面的贡献,特别要分析一下他在川菜发展史上的地位和作用。

清嘉庆五年(1800年),李调元在逝世前两年,写了五首题为《题王朴园开业祝姬人柴浣芬五十寿诗册,即用自题元韵》的诗:

堕马当年学巧梳,弱龄便解弄兄书。

浣芬何似延芬女,窃恐莘昭总不如。

佳人难得复难求,何况齐眉半白头。

如此锦江春色好,采春偏为镜湖愁。

淮安题起便辛酸,不好吴餐好蜀餐。

莫是郎身旧王衍,摩诃依恋尽盘桓。

曰归曰归竟未归,桐江空自想调(读朝)饥。

不如将就宣华苑,百岁同心老调饥。

我见伊人在水央,无声中馈出肴觞。

昨朝惜不蓝桥遇,要看沉檀步步香。

这五首《题王朴园开业祝姬人柴浣芬五十寿诗册》七言绝句写作背景是:嘉庆五年二月初白莲教义军冉天元部由剑州下江油,逼近绵州。二月二十五日李调元携家眷避难至成都,住张云谷亲家宅;三月十八日偕佘云溪(骧)、潘东庵(元音)、张云谷(邦伸)、李珠庭(元芝)一行五人乘篮舆(轿子)访王朴园(开业)参军。王朴园住居在高峙于成都少城背面的堞山园。此地隋代是蜀王池,前蜀是王衍的摩诃池。“主人王朴翁,白发苍髯叟。闻知有客至,倒屣亟命帚。一见便欢然,此乃真吾偶。岂知十年前,召杜我父母。(作者自注:君曾为绵州少尉。)便开绍酒坛,自取金华肘。(作者自注:君金华人。)”主人留饮叙旧,议论形势,一直到酉时方归。席间王朴园捧出一本《祝姬人柴浣芬五十寿诗册》请来宾题诗,李调元便题了上面那五首诗。其中一句“不好吴餐好蜀餐”是什么意思?原来那天王朴园招待李调元一行五人的家宴是姬人(小妾)柴浣芬掌灶,“无声中馈出肴觞”。如果说菜肴中既有吴餐(王朴园是浙江金华人)绍兴酒金华肘(火腿),又有蜀餐(王朴园曾为绵州少尉,已习惯吃蜀餐),那么这句话就既是主人的选择,也是李调元的喜好。如果主人要亮出自己做家乡菜的手艺,让客人尝一下吴餐的味道,那么那天王氏家宴则当尽为吴餐,那就意味所表达的全是李调元个人喜好。不管哪一种情况,“不好吴餐好蜀餐”都能说明李调元的饮食嗜好。

这里就出现了两个问题需要解答:其一,李调元所处的清乾嘉时代已有吴餐与蜀餐之分了吗?换句话说,苏菜(淮阳菜)、川菜两大菜系已经形成了吗?其二,李调元幼时曾从先君李化楠宦浙,从18岁至24岁,在浙江生活了五年,无疑对吴餐印象深刻。李调元也说过:“我虽生于蜀,吴越长在怀。十八便游浙,书籍得恣窥。”五年了,他究竟习不习惯吴越的饮食,还是没有融入吴越的饮食文化、生活方式之中?为了解决这两个问题,我拟从三个方面来做探讨:第一、川菜菜系是什么时候形成的?第二、李调元的日常饮食嗜好如何?第三、《醒园录》是如何成书的?它在川菜历史上的地位和作用是什么?

一、川菜菜系的形成

中国传统饮食文化的菜系,是指在一定区域内,由于气候、地理、历史、物产及饮食风俗的不同,经过漫长历史演变而形成的一整套自成体系的烹饪技艺和风味,并被全国各地所承认的地方菜肴。鲁菜、苏菜(淮扬菜)、粤菜和川菜是中国传统饮食文化的四大基本菜系。

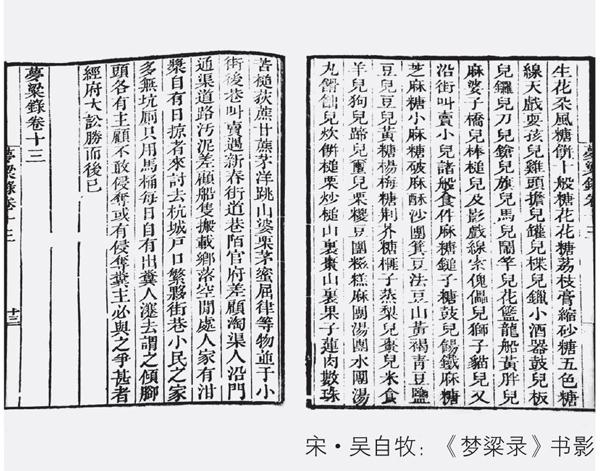

川菜作为中国菜肴的一个菜系是什么时候出现的?学术界一般认为,最早应追溯到北宋时期,根据就是宋人孟元老著《东京梦华录》记载北宋都城汴梁(开封)的“食店”已有“川饭店”“南食店”之分,这里“川饭店”有两个可能的含义,一是四川人开的饭店,二是四川味道的饭店。先看第一种可能,清顾炎武著《日知录》卷三十一“四川”条云:“唐时,剑南一道止分东、西两川而已。至宋,则为益州路(原注:后改为成都府路)、梓州路(原注:后改为潼川府路,即今潼川州)、利州路(原注:今保宁府广元县)、夔州路,谓之川陕四路,后遂省文名为四川。”如《宋史·徽宗纪二》,政和元年五月癸亥,“詔四川羡余钱物归左藏库。”在宋代,“四川”这一简称就已经作为官方的正式名称,宋朝中央任命的地方大员,正式称为“四川宣抚使”“四川制置使”之类,便是明显的例证。从孟元老所作《梦华录序》可知,《东京梦华录》所记大多是北宋徽宗崇宁到宣和年间(1102—1125)的情况,因此把四川人在东京汴梁开的饭店称为“川饭店”是合符当时流行说法的。再看第二种可能,看川饭店是是否卖川食?《东京梦华录·食店》:“更有川饭店,则有插肉面、大燠面、大小抹肉淘、煎燠肉、杂煎事件、生熟烧饭。更有南食店:鱼兜子、桐皮熟脍面、煎鱼饭。”所列川饭店经营的六种饭菜,以我们今日的川菜知识,都无法判断是否独具四川特色的饭菜?

南宋灌园耐得翁《都城纪胜·食店》云:“南食店谓之南食,川饭分茶。盖因京师开此店,以备南人不服北食者。”

“分茶”亦称“分茶店”,宋时指酒菜店或面食店。孟元老《东京梦华录·食店》:“大凡食店,大者谓之分茶。”南宋吴自牧《梦粱录》卷十六“面食店”条:“大凡面食店,亦谓之分茶店。”《梦粱录》“面食店”条叙述整个南宋时临安(杭州)饮食状况,说:“向者汴京开南食面店,川饭分茶,以备江南往来士夫,谓其不便北食故耳。南渡以来,几二百余年,则水土既惯,饮食混淆,无南北之分矣。”即是说,北宋饮食有北食、南食之分。南宋陆游诗中称“北食”为“北馔”,称“南食”为“南烹”。如陆游《南烹》诗:“十年流落忆南烹,初见鲈鱼眼自明。堪笑吾宗轻许可,坐令羊酪僭莼羹。”又陆游《食酪》诗:“南烹北馔妄相高,常笑纷纷儿女曹。未必鲈鱼芼菰菜,便胜羊酪荐樱桃?”诗中的“南烹”,主要是指长江下游地区的烹调风格、肴馔风味、饮食习惯与饮食生活的区域性文化特征。川饭是归入南食(南烹)一类的。南宋一百五十余年,北方来的士大夫和人民,已习惯了南方的饮食习惯,就无南北之分了。实际上,未南渡的人民,在金朝统治之下的士大夫仍然习惯北食。

当时南食类的“川饭分茶”(川饭酒菜店),有些什么菜品呢?上引《梦粱录》“面食店”条那段文字后接着说:“若曰分茶,则有四软羹、石髓羹、杂彩羹、软羊焅腰子、盐酒腰子、双脆、石肚羹、猪羊大骨、杂辣羹、诸色鱼羹、大小鸡羹、撺肉粉羹、三鲜大熬骨头羹、饭食。”显然这十四类,就是南宋时川饭店常卖的菜品。盐酒腰子,双脆,今天成都的川菜名中还有遗存。今日川菜“炒腰花”这道菜,制作过程中腰花清洗后用黄酒、盐、少许淀粉浸泡半小时,可去除腥味;“火爆双脆”即油爆猪肚头、鸡肫,还是川菜馆子价廉物美的炒菜。

“软羊焅腰子”的“焅”,《康熙字典》巳集中“火部”引《玉篇》:“苦告切。”《集韵》:“口到切,音靠。本作熇。”其义为“火热也,炽也,烧也”。这个“焅”字读音“靠”,至今还保留在四川富顺人的口语中,意思就是用一种食材来红烧家禽家畜的肉而做成的荤菜。《梦粱录》“面食店”中的南宋菜品“软羊焅腰子”即“软羊烧腰子”,此外还有“焅腰子”(烧腰子)、“荔枝焅腰子”(荔枝烧腰子)、“五味焅鸡”(五味烧鸡)、“笋焅鹌子”(笋烧鹌子)、“八焅鸡”(八烧鸡)、“焅鸡”(烧鸡),“葱焅油煠”即用葱烧,用油煠(炸)。其他几种菜品相当于今日什么川菜,年辰久远,便不得而知了;但有一点可知,“杂辣羹”的辣味,不是今日的辣椒,而是食茱萸或芥末之味。若然,我们说宋代南食中已见川菜的刍形,大概离事实不远。

中国菜肴中制作有煎、炒、炸(煠)、爨(汆)、溜、烤、烧、焖、煨、熬、炰、蒸、煮、烹、燉(炖)、炕、煸、烙、烘、拌等二十种基本的烹调法,其中烧、烤两种方法出现最早,伴随火的出现,就有了。炒菜是中国菜区别于其他菜肴特别是西洋菜肴的基本特征,西洋人只有煎、炸、烤、煨、拌这几种。然而炒菜这种烹饪方法却是宋朝才出现的新式烹调法。《东京梦华录》卷二“饮食果子”条有:“炒兔”“生炒肺”“炒蛤蜊”“炒蟹”“炒鸡兔”。南宋末元朝初,周密著《武林旧事》卷六“市食”条载南宋临安(杭州)饭馆有“炒螃蟹”一款菜品。今日川菜中也有“炒螃蟹”(“香辣螃蟹”)这种烹调方法,这是沿海吃螃蟹很罕见的另类方法。元朝无名氏编撰的《居家必用事类全集》“肉下饭品”有“川炒鸡”一款菜品。其做法如下:

每只洗净,剁作事件(江按:切成块)。炼香油三两,炒肉,入葱丝、盐半两。炒七分熟,用酱一匙,同研烂胡椒、川椒、茴香,入水一大碗,下锅煮熟为度。加好酒些小为妙。

“川椒”即四川的花椒,所用佐料体现了川菜特色。

明朝钱塘人高濂撰《饮馔服食笺》上有“炒羊肚儿”“炒腰子”两样炒菜。其作法如下:

炒羊肚兒:将羊肚洗净,细切条子。一边大滚汤锅,一边热熬油锅。先将肚子入汤锅,笊篱一焯,就将粗布扭干汤气,就火急落油锅内炒。将熟,加葱花、蒜片、花椒、茴香、酱油、酒、醋调匀,一烹即起,香脆可食。如迟慢,即润如皮条,难吃。

炒腰子:将猪腰子切开,剔去白膜筋丝,背面刀界花儿。落滚水微焯,漉起,入油锅一炒,加小料葱花、芫荽、蒜片、椒、姜、酱汁、酒、醋,一烹即起。

清乾隆年间袁枚著《随园食单》中的炒菜有十三样:炒肉丝、炒肉片、炒羊肉丝、炒鸡片、梨炒鸡、黄芽菜炒鸡、栗子炒鸡、生炒甲鱼、炒鳝、炒虾、炒蟹粉、炒鸡腿蘑菇、酱炒三果。

清乾隆年间(1736—1795)寓居扬州的绍兴籍盐商童岳荐撰辑的《北砚食单》(《童氏食规》),原书未见,但是我们从清佚名著《调鼎集》卷三《特牲部》、卷四《羽族部》、卷五《江鲜部》、卷八《茶酒单》还可见《北砚食单》(《童氏食规》)原书的内容。该书保存的用炒法制成的食品达105种,其中就包括今天我们耳熟能详的川菜名称,例如炒大椒、炒春笋、炒萝卜丝、炒韭菜、炒芹菜、炒莴苣、小炒肉、炒猪腰、炒羊肉丝、炒瓜子、糖炒栗、炒花生、炒山药片等等。《调鼎集》所收菜肴品主要以清乾隆年间扬州风味为主,也就是以吴餐为主。

据乾隆末年成书的李斗著《扬州画舫录》记载,当时扬州厨子最善烹饪炒菜。该书卷十一《虹桥录下》:

城中奴仆善烹饪者,为家庖;有以烹饪为佣赁者,为外庖。其自称曰厨子,称诸同辈曰厨行。……烹饪之技,家庖最胜,如吴一山炒豆腐,田雁门走炸鸡,江郑堂十样猪头,汪南谿拌鲟鳇,施胖子梨丝炒肉,张四回子全羊,汪银山没骨鱼,江文密,饼管大骨董汤,鮆鱼糊涂,孔讱庵螃蟹面,文思和尚豆腐,小山和尚马鞍乔,风味皆臻绝胜。

从扬州家庖即家常菜饭馆所经营的拿手菜来看,主要是炒菜和凉拌菜。

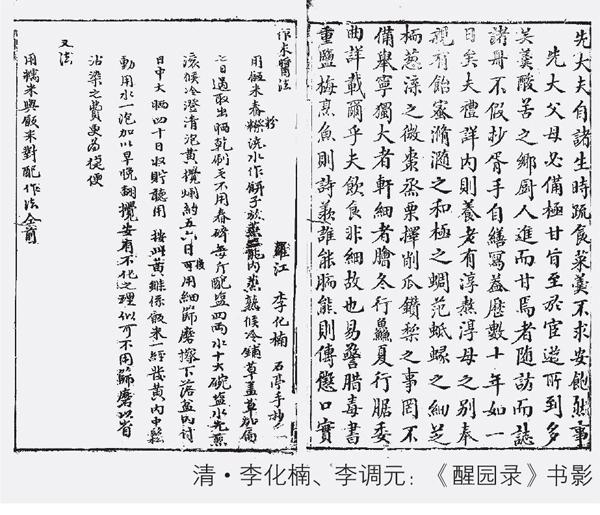

乾嘉时的四川文人李化楠、李调元父子编辑的《醒园录》记载了三道炒菜:新鲜盐白菜炒鸡法、炒野味法、炒鳝鱼法。我们试将《醒园录》和《调鼎集》记载的这三道炒菜的烹调法作一比较。

川菜菜系是在南食(南馔)的涵养之下,由四川原住民和外来移民广泛吸收南北菜肴的精化,而逐渐融合形成的,适宜于近代四川族群生活享用的烹饪技艺和风味

清初,四川经历了长期战乱,人口锐减,根据清朝顺治十八年(1661年)统计,四川人为16,000人。柯建中老师说,这可能仅是清王朝管辖下的川北三府的承粮丁数。据他推算,原数字似应校正为76,980丁,这大概可以作为清初四川土著人口的一个参考数据。(参见柯建中等著《四川古代史》,四川人民出版社1988年10月版,第445页)清初,为了恢复四川经济,统治者采取了很多措施,主要有两方面:1.招徕流亡。顺治十年,准四川荒地听民开垦,官给牛种,酌量补还价值。康、雍时期,进一步采取了一系列具体措施,规定抛荒土地,任凭垦种,永占为业,五年起科。川民逃亡外省者,给付引照和路费,准其返回原地。外省人户入川垦种者,准其入籍,并准其子弟参加入籍地区的科举考试。又定招民事例,以300户为率,能如数安插者,各现任官不论俸满即升;各候补官包括举、贡、生员,均授以署职。当时,州县官的首要任务就是招徕流亡,而且收到了显著效果。2.鼓励移民入川。在康、雍、乾时期,从湖北、湖南、广东、广西、福建、江西、陕西、云南、贵州九个省区来的成千上万人口涌入四川,他们的数量很大。他们不是难民,而是揣着钱来四川占地、拓荒、发财的移民。这股持续不断的移民浪潮是迅速克服四川人口的危机的最主要因素。移民的人流,带来了各地风俗文化,造成了乾嘉时代四川各地“五方杂处,俗尚各从其乡”(嘉庆《江安县志》卷一)的四川人口结构的特点。各地来的移民也带来了各自的饮食习惯,通过互相学习,交流融合,逐渐形成了大家认同的四川人的饮食习惯。这不是一朝一夕形成的,有一个慢长的磨合期。即如宋朝“南渡以来,几二百余年,则水土既惯,饮食混淆,无南北之分矣”。清代四川移民潮从康熙元年(1662年)开始,至宣统三年《成都通览》的出版,也经过了249年的时间,川菜体系才基本成型。

我们一方面断定外来移民对川菜菜系形成起了主导作用,同时我们也要看到并且承认文人士大夫对一个菜系形成所起的重要。因为有钱有知识阶级食不厌精、脍不厌细,他们才有条件有余暇来钻研改进饮食文化,才有创新菜品的美学眼光和欣赏趣味。乾隆年间的名士袁枚就是一位对吴餐有过贡献的人。他有一册饮食名著《随园食单》传世。其在《随园食单序》中谈到成书过程时说:“余雅慕此旨,每食于某氏而饱,必使家厨往彼灶觚,执弟子之礼。四十年来,颇集众美。有学就者,有十分中得六七者,有仅得二三者,亦有竟失传者。余都问其方略,集而存之。虽不甚省记,亦载某家某味,以志景行。”历经清康雍乾三朝,曾出任过云南、川陕、两江总督的封疆大吏尹文端公(章佳·尹继善)对袁枚帮助尤多。袁枚在《随园诗话补遗》卷二之“五十”条曰:“尹公晚年,好平章肴馔之事,封篆余闲,命余遍尝诸当事羹汤,开单密荐。余因得终日醉饱,颇有所称引。”体现在袁枚《随园食单》中便有“尹文端公家风肉”“常以进贡”“尹文端公品味,以鹿尾第一”“尹文端公,自夸治鲟鳇鱼最佳”的记载。除此之外,袁枚采录纳入《随园食单》的达官贵人的菜肴食品还有“吴小谷广文家制之极精”的“熏煨肉”,“杨明府作肉圆,大如茶杯,细腻绝伦”,蒋御史家“隔水蒸烂”的童子鸡,苏州包道台家“制法最精”的雪梨炮炒野鸭,真定魏太守家的糯米“蒸鸭”,高要令杨公家的酒煮“卤鸭”,揚州朱分司家制之最精的“红煨鳗”,山东杨参将家制的“全壳甲鱼”,杨兰坡明府“以南瓜肉拌蟹”的“剥壳蒸蟹”,各具特色的“蒋侍郎豆腐”“杨中丞豆腐”“王太守八宝豆腐”,徐兆璜明府家的鸡汤“芋羹”,山东孔藩台家制“薄饼”,杨参戎家制“千层馒头”,泾阳张荷塘明府家制的“天然饼”和“花边月饼”等等,都能证明作为文人士大夫的袁枚在苏菜吴餐发展史上所起的继承、保护、创新发展的历程和作用。

李化楠、李调元父子和《北砚食单》(《童氏食规》)的编撰者童岳荐以及《随园食单》的编撰者袁枚同处一个时代。李调元年轻时从先君宦浙,得袁制艺,伏而读之,爱不释手;后又从他人处得袁氏《小仓山房诗集》,潜心阅读,钦佩有加;继之书信往还,互赠著述,交谊颇深;但直至袁枚去世,李、袁二人都未能会面,故他在《哭袁子才前辈仍用前韵二首诗》曰:“辨香遥奉是吾师,望断龙门百尺枝。”李调元读过袁枚《随园诗话》,自然也能读到《随园诗话补遗》卷二之“五十”“尹公晚年,好平章肴馔之事”那段话,随之他必然会产生读《随园食单》的要求。关心饮食文化,讲究菜肴的精美,在乾嘉名士特别是江浙文人集团中已蔚然成风。此风始于明代嘉靖、万历年间,其代表人物就是钱塘籍的文学家、藏书家高濂。他的代表性著作《饮馔服食笺》上中下三卷是明代著名的养生和烹饪古籍。进入清代以来,康熙年间,浙江嘉兴人朱彝尊著有《食宪鸿秘》一书,也是很有名的烹饪古籍。李化楠、李调元父子生活在这么一个饮食文化气氛浓厚,饮食文化遗产丰富的文化环境中,这就为他们父子继承、学习前辈传统饮食文化遗产、吸收当时民间饮食烹饪技艺创造了条件,从而在饮食文化方面作出一些适合当时四川人生活方式的创新之举。

李调元所处的乾嘉时代,蜀餐之名已有;蜀餐之实则正在吸收南北饮食的精华的过程中,从而逐渐形成蜀餐川菜的特色。其主要成绩应归功于明末清初移民的作用;而李化楠、李调元父子的作用就是有意识地根据四川的民情风俗作了有选择性的引进、丰富和传播的工作。他们是巴蜀饮食文化转型期继往开来者之一。为了进一步验证这个假设,我们有必要在下一节中,从李调元的诗文中考察一下李调元日常生活中所吃的是蜀餐还是吴餐。

(未完待续)

作者:四川省人民政府文史研究馆馆员