王文才先生崇实黜虚的治学之道(上)

李天道

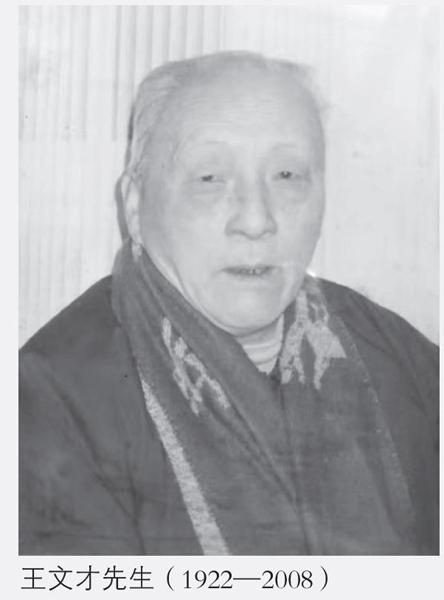

摘 要:王文才先生是我的老师。他生于1922年,四川崇庆(今崇州)人。四川师范大学中文系教授,当代著名学者,1992年被评为享受国务院政府特殊津贴专家。1943年于华西协合大学中文系就读,1947年就读于四川大学文科研究所,1953年调入四川师范学院(即今四川师范大学),任教40年。1984年,筹建李白学会并任会长,先后兼任四川高校职称评审委员会委员兼文学组组长、四川中华文化学会副会长,四川省社科联副主席,四川诗词学会顾问。发表各种论文百余篇,受国务院古籍小组委托主编的《杨升庵丛书》40种,获第四届全国优秀古籍整理奖二等奖,《杨慎学谱》获省社科一等奖。作为杨升庵研究权威,为国内外所公认。其治学专精博约,著述宏富,在元曲和地方文化研究方面亦堪称卓越。其求学治学之路、与儒学先贤彭芸生之情谊、治学之宗旨与方法、主要学术成就、治学方法等皆具特色,对后学颇有启迪意义。

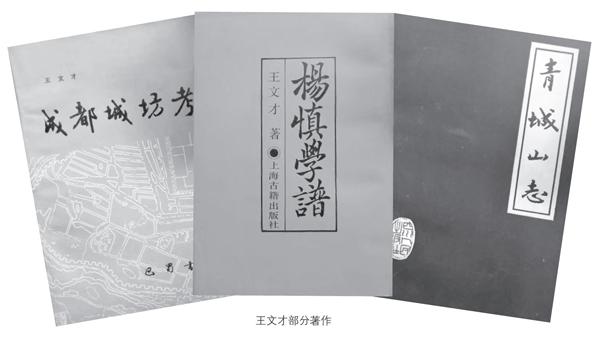

早年,文才师就读于华西大学中文系、四川大学文科研究所,1951年任该所助理研究员,后调入四川师范学院,先后任讲师、副教授、教授,一直到1993年退休。其间,他先后兼任四川省高级职称评审委员会中文学科组组长、四川省社科联副主席等职。文才师是知名的中国文学、文献学和史学家。他在国家权威刊物上先后发表了《僚族杂考》[1]《东汉李冰造像》[2]《李白家世探微》[3]等重要论文;出版了《杨慎学谱》[4]《楊慎词曲集》[5]《杨升庵诗》[6]《元曲纪事》[7]《白朴戏曲集校注》[8]《成都城坊考》[9]《青城山志》[10]《蜀梼杌校笺》[11]等重要专著。他所主持的国务院古籍整理重点项目《杨升庵丛书》出版后,得到学术界的高度评价。

作为著名文献学家,文才师潜心科研,毕生致力于古代文献研究,领域广泛,沿波讨源,义周虑赡,向以严谨精深享誉学界。其杨升庵的研究,乃当代蜀学中罕有其匹者,有多部重要专著刊行。作为教授,文才师为人师表,严于修身,勤于教学;授业古代文学,严于治教,训示甚烈,教学效果显著,深受学生喜爱。尤其是在研究生教学中,文才师一直给予悉心指导,可谓教研并重,成果突出。

一、求学治学之路

文才师少小家道寒素,却聪颖沉毅,有大志。他自幼便对知识和学问充满了渴望与好奇,坚持给自己树立一个“大目标,高标准,严要求”。由是,文才师求学用功,在崇州闻于乡里,获得崇州著名的儒学乡贤彭举(字芸生)先生[12]的激赏。早年,文才师求学成都时,就曾获得彭先生的悉心爱护,提携扶植。

彭芸生先生宅心仁厚,虽非豪富,布衣蔬食,但与生俱来的具有助人为乐、无私奉献品质,竭力援助与拔举家乡人才,人赞其“学富无骄人之态,家贫有济世之心”。他因于对人才的爱惜,见文才师经济困窘,初曾许以资助,不料文才师不肯接受;遂加以变通,邀文才师来其家居住,并分派他抄书,付以工酬。从此,文才师得在彭芸生先贤门下,问业二十余年。芸生先生交游甚广,如梁漱溟、庞石帚、钱滨泗、林山腴、谢无量等,都有交往。由此,文才师得以相知于前辈学者。彭芸生先贤治学谨严,尤深于宋学。文才师每每说及问业于先生的往事,都充满着一种仰慕与感恩之情,说:“每待无闲,乃得稍窥其涯矣!”[13]。在彭芸生先生门下,文才师极其勤勉,学业得以精进。芸生先贤酷爱藏书,嗜书如命,五赴京、津、沪、杭购书,自述心志:“最爱图书消岁月,尚余肝胆近贤豪。”由是,文才师在先生指导下博览群书,得益匪浅。据彭芸生先贤孙女彭庸说,“祖父一生所教学生最看重的是王文才。王文才博闻强记,且常与祖父争议,每常谈及经史典籍,都能指出某事出于某事某版本某页。扎实的功底,常使祖父叹服。”[14]现实中每个人都有各自的动机和目标,是为人还是为己,是为公还是为私,要选择自己的事业,确定终生大目标。文才师战胜了求学之路上的各种艰难和困苦,以精治学,对于学问兢兢业业,无论在其治学和教学中,都格外地突显。他主张广博精专兼备,相辅相成,相得益彰。所谓广博,决非漫无边际,而是在专业范围内力求博洽,根基壮固,枝叶繁茂;而所谓精专,也决非一孔之功,乃是对专业深耕细作,力求精湛。人的精力都是非常有限的,广博有度,而精专则无限。治学之道,应在广博基础上力求精专;在精专指导下,务求广博。提倡广泛学习知识,但必须划定合适的边界,“广”并不代表漫无边际,学海无涯,因学科有界;对于广博学习知识与精专治学二者之间,文才师提出了相互促进的方法,即先有广博的知识,而后力求对专业学习的精专,以精专作为学业的指导,而后拓展个人的知识积累。文才师回忆自己求学之路说,个人的读书和学习一直是精益求精,常常一本书反复读,读不明白之处常常记下来第一时间向老师请教。正是这一份求知若渴、精益求精的治学精神,才使文才师在求学之路上收获了累累硕果。文才师强调在治学的道路上,应勤学、多思、敢想与创新三个环节。文才师强调指出,学习一定要多用脑,既要思考,又要记忆。脑子越用越灵,不用则生锈。真正的知识需要反复持续的思考才能理解,才能获得。持续不断的思考可能产生灵感,发现问题,提出问题,解决问题,进而发现真理。

文才师在华西大学中文系与四川大学文学研究所的求学与工作的经历,给他打下了坚实的国学根基,并使他治学严谨。他自律严格,注重思想品德修养,做人、治学二者相辅相成。其内在道德与外在学识统一,且完美结合,均臻极致。他涉猎广泛,且务求专精。他很早就有了终生致力于古典文献研究的愿望,为此拼命啃书本。诸如《论语》《孟子》《诗经》《楚辞》《古文观止》等书,读之又读。他脚踏实地,自知自励。以“蜀学”传统教诲弟子,强调阅读《四库总目提要》与张之洞《书目答问》,将其视之为“治学门径”。他所读典籍,不是今人“选本”,读《诗经》必读毛序、郑笺,读《楚辞》必读王逸章句、洪兴祖补注;读《庄子》必读郭象注、成玄英疏,读《史记》必读裴驷集解、司马贞索隐、张守节正义。他要求学生系统地习学目录、版本、校雠等科,以知“相台五经”与“百衲本”之优劣,乃至“鱼鲁亥豕”之误传。他讲授《离骚》,坐在教席上,只是朗读,全神贯注,张弛顿挫,课堂肃然。不须繁琐讲解,学生竟已完全领会《离骚》的精神。他讲课精要,简明点化,口传心授,即可令弟子受用一生。彭芸生对学生请益辨析精微,引事常云某事即在某书某版本某页,检之无误,故文才师读二十四史亦能时常大段背诵史籍原文,惊闻学界。他在与学生的信中说:“学诗当从读唐人五律做起。诗本性情,必寓于学,专任性情留坠晚明之俳谐流靡,以学为诗则陷宋人的事、理二障。诗当自唐人五律渐近七言,王湘绮(按:即王闿运)以来蜀诗之正途。所谓性情、才学、体格无不备也。若伤时感事,忧从中来,登临怀古,幽思见而有勃郁之气;园林闲适,理趣当存。要见体裁平正,胸次清旷,驱策经史,笔力越俗,始为诗人之诗。”[15]金石之言,使学生受益不浅。他亲自将抄的一本赵熙(尧生)《入蜀诗》赠送学生。其简古的笔力,颇见书法之功底,非寻常可比。文才师写诗要求如晚清名流赵尧生,指出诗贵“虚写传神”,力戒“滑熟”,力戒“庸滥”。

上世纪80年代中期,家乡崇州陆游祠重建,他关注最力,参与祠馆楹联征集,遴选后对布局与安放十分讲求。一些乡贤佳联的佚失寻访,都由他推荐提供。陆游祠的碑记由他撰写刻石。崇州县文化馆曾将原县内善本藏书收集一楼存放,有一部《唐诗纪事》,并有校记手迹,乃毛晋汲古阁刻本。此书系宋人计有功撰。计有功系大邑县人,与崇州紧邻,校勘记手迹疑为毛晋手笔,疑毛晋采自宋刻本。有人认为该书应有整理校勘的必要,遂将原件复印,寄呈文才师勘鉴。他详加考察,几度书函,讲明了此书来龙去脉,现摘录文才师书函一节:

本月中因彭芸诗稿及观新掘古城事,曾回县一宿。来书及印寄罗芸翁手稿,始悉其内容,似无整理之必要。罗翁善于理财,在存古学堂时,曾刻印蜀人诗多种,增益收入。《唐诗纪事》即当时所校印,由诸生分校后,罗翁汇录为校勘记,即此手稿,然已分卷刻入所印书中。此书流传甚广,既是通行书,何用整理?县中无力量可以重理此著,故请罢之。罗校亦未尽善,所称“宋本”,实是县人黄彝封家藏嘉靖张子之刻本,其书出自宋本,故多存宋讳缺笔字,遂视明刻为宋刻。且张本多臆改妄补,已非宋本原貌,而罗翁以之校改崇祯毛晋汲古阁本,益增混乱。只能说张本流传甚少,而罗本则不足取矣。[16]

在古代诗歌方面,文才师喜爱七绝,说:“七绝神秀,风华流美,所自喜者在此。七绝盛唐为一派,中晚唐为一派,宋、元新秀,俱从中晚唐化出,没有学盛唐的。凡空灵新秀,都属中晚唐。要说所尚,应具盛唐风神兴象外,兼取中晚之意境。”由此可见,其诗学观念,重盛唐又不否定中晚唐。他通过对一些作品的解读,指出,中晚唐绝句成时尚,“晚唐诗小,诗小却好”。文才师谈近代赵尧生入蜀诗作:“咏峨眉及夔巫巴峡中景物诗独多,风韵绵邈,则又虚写入神。前人说,诗之妙,全以先天神运,低手遇题则写实迹。因此凡诗写虚,应极求清脱,终久浑成。”他说到赵尧生另类讽时纪事之作,认为意深情遥。他说:“赵尧生诗,世人都知其山水绝句之工且富,却少知他讽时绝句佳作。”他举赵的《庚子纪事》诗:“‘海风吹处尽浮云,月蚀瑶台色色昏。谁识卅年辛苦力,老来含泪入斯门。海风,指外兵;瑶台,即慈禧。诗讽李鸿章奉诏议和,自齐化門入京,自伤洋务之无效。诗因意深情遥,或虽流传而本事不详,不失为佳作。”他讲谈简明,又说赵尧生有见江安黄稚荃(川大教授)绘画,便作《寄题洛神小相》:“‘不见凌波画裹身,意中罗袜景生尘。可怜认作袁家妇,化出徐娘一段春。意在讽清臣徐世昌新投袁世凯。标目‘寄题故云‘不见,‘意中,于徐之丑行亦得自所闻。袁妇、徐娘,用事极工。”听者如醍醐灌顶,玄机顿悟。

文才师坚持考据不能粗疏,也不能随意相信的治学原则,崇善实学,尚实黜虚,不喜张扬,发表论文极持重,故量少、沉实、精深。他著作等身,出版了《杨慎学谱》《杨慎词曲集》《杨升庵诗选注》《元曲纪事》《白朴戏曲集校注》《成都城坊考》《青城山志》《蜀梼杌校笺》等等重要专著。他所主持的国务院古籍整理重点项目《杨升庵丛书》,出版后得到学术界的高度评价。

他的《白朴戏曲集校注》附编《白朴年谱》(人民文学出版社1984年出版),对白朴及其著作,白朴的生平进行了研究,为白朴散曲进行了编年。这是白朴研究史上从未有过的,涉及白朴的生平、卒年、籍贯、家世、思想、交游等许多问题。他认为《墙头马上》的最终目的是“维护封建婚烟”,李千金对封建势力也“无法完全冲破”。对《东墙记》,文才师认为“作为白朴的剧本,应该看作败笔”。在元代杂剧的创作中,白朴更具有重要的地位。历来评论元代杂剧,都称他与关汉卿、马致远、郑光祖为元杂剧四大家。据元人钟嗣成《录鬼簿》著录,白朴写过15种剧本,分别是:《唐明皇秋夜梧桐雨》《董秀英花月东墙记》《唐明皇游月宫》《韩翠颦御水流红叶》《薛琼夕月夜银筝怨》《汉高祖斩白蛇》《苏小小月夜钱塘梦》《祝英台死嫁梁山伯》《楚庄王夜宴绝缨会》《崔护谒浆》《高祖归庄》《鸳鸯间墙头马上》《秋江风月凤凰船》《萧翼智赚兰亭记》《阎师道赶江江》。加上《盛世新声》著录的《李克用箭射双雕》残折,共16本。现在仅存《唐明皇秋夜梧桐雨》《董秀英花月东墙记》《裴少俊墙头马上》三种,以及《韩翠颦御水流红叶》《李克用箭射双雕》的残折,均收入文才师《白朴戏曲集校注》一书中。

二、与儒学先贤彭芸生之情谊

前文曾经提及,文才师少小家道寒素,求学用功,在崇州闻于乡里;后到成都求学,得崇州著名的儒学乡贤彭芸生重视与扶植。

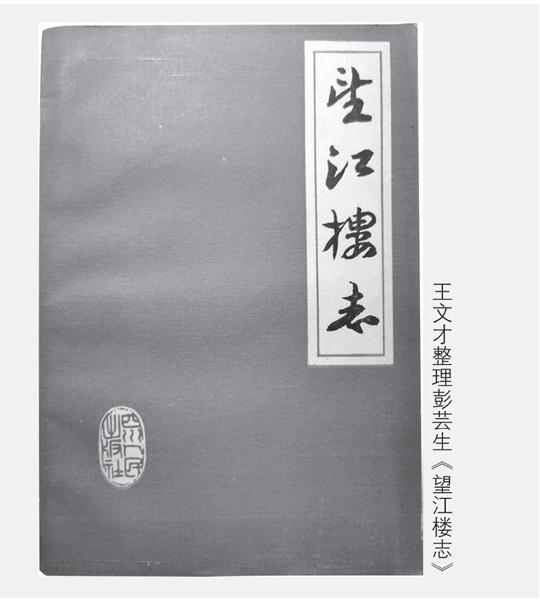

彭芸生先生以培育人才、教育救国为己任,曾在成渝四川大学、成都大学、师范大学、齐鲁大学、尊经国专、川康农工学院等等大学执教二十余年;又曾与人创立敬业学院,当时吴芳吉主中文系,蒙文通主历史系,刘鉴泉主哲学系,并邀庞石帚、赵少咸、祝屺怀等名流任教。芸生先生儒行博学,爱才求贤,倾家办学,亲朋学生,倾力相济,不足则典当续之。文才师就是其济助之高足。彭芸生先生诲人不倦,治学一丝不苟,但不迂阔,有历经磨难的练达,谈学论道潇洒通脱,诙谐幽默,透露出人生的智慧,且辨析精微。文才师得其耳提面命,受其陶冶,故能博闻强识,讲究真才实学,博学多才。文才师在彭芸生先生门下,获口传心授而至博览群书,博古通今,遂得以登堂入室,达到更高的水平,终成一代国学大家。彭芸生的提携与知遇之情谊使文才师受用一生,是以常思报答。中华人民共和国成立后,彭芸生先生赋闲,迫于生计,曾回乡挂牌行医。他教过的学子甚多,大多远离疏淡。惟有文才师,时时念及老师,回崇州拜访。彭芸生孙女彭庸说:“文才师最有礼行,见祖父时常鞠躬一再鞠躬,执弟子礼恭谨至极。”后来政府礼聘彭芸生为四川省文史研究馆研究员。文才师知道恩师致力钻研诗歌李(白)杜(甫)苏(轼)陆(游),家藏杜诗全集朱笔墨毫,蝇头小楷眉批注脚几满;又作诗凡山川形胜,感事抒怀无不吟咏,其数无可胜计。他思报之心尤切。彭芸生晚年无力为著述《薛涛丛考》完稿,身后文才师代改撰为《望江楼志》出版。他不忍恩师诗作埋没,亲为料理。彭芸生孙女彭庸,颇能承继祖父遗风,诗词亦斐然可观。她想出版彭芸生诗稿。文才师得知,亲为过问,亲为作序,终使彭芸生《百衲小巢遗诗》得以印行。彭庸说:“2001年盛夏,文才师不顾八十高龄,暑气熏蒸,亲自编勘校对,详为释疑,大汗淋漓,终于编定付印,先生汗下,我们汗颜”。文才师为恩师遗著出版辛勤努力,负责始终,令人感佩。

文才师深潜书海,卓识博闻。其研究明人杨升庵用功极深,为国内此领域首席专家。他的学术著作,涉及元曲、唐诗、史志等多方面成果。他的《青城山志》,资料宏富,考据翔实,成为都江堰市史志必须依傍的专书。文才师以自身范例,要求极严,对社会流弊的评点从不奉情,诸如“无知胆大”“妄人”等等,犀利如刀。以他为文、为诗,一出手报刊发表极为容易,但他决不随意而为。

三、治学之宗旨与方法

1985年至1987年,我在四川师范大学古籍研究所攻读古代文学硕士,由此而聆听了王文才先生关于如何治学的教诲。

培养学生,文才师还有一条成功的经验,那就是身教重于言传。孔子云:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”文才师是典型的儒家学者,服膺儒家信条。更重要的,是他受其恩师彭芸生,以及川大向宗鲁、庞石帚等老师的一言一行影响,耳濡目染,终有大成。他从自己的成长过程悟出身教的重要性,对学生既言传,更以身作则。他特别强调知识积累,认为具备了一定的知识积累,有了较好的知识结构以后,才能进入研究而专攻一个有一定份量的课题或专门研究一部甚至一组比较重要的著作。也就是说,做学问有了一块基地,一切都为它服务,这块地上就会结出硕果来;而拿下了一块基地,熟悉了某种经典,以后便能触类旁通。搞国学研究,文才师主张抓源头部分的著作,如读经、诸子,熟读一部至数部先秦、两汉时期的著作,据此而研究文学和研究语言、思想、哲学等,便可四通八达;反之如果什么书、什么学问都是略知一二,粗通皮毛,那么学问就很难做深,而且可能因为不明底细而出现知识性错误。

文才师说,要培养扎实功夫,就要拓宽知识面,使枯燥的治学产生诱人的趣味。如果能选取一本有一定难度、涉及文史哲知识较多、用典较丰富的著作进行注释,学习就带上了任务。为了注释疑难、疏通文句,就不得不逐字逐句地钻研,一条一条地解释。这样,被注的那本书便搞熟了,在注释的过程中同时也就翻检阅读了大量的书籍。许多知识如果一般性地阅读可能很快就忘记了,而如果是经过注释,就会格外认真地对待它,于是就对它印象很深。每当注完一本书,就有了一个成果;在这个成果产生的过程中,学生也便汲取了大量的养分。

文才师自身在教学与科研方面的成功例子都可以证明其所言的正确性。先生学识丰富,记忆力极强,注书谈史时,常常不厌查阅。讲课时引用例子,就是一些不常见的作品或史事,他大多记得在某书某处,一翻即着。这种功夫,除了他的天赋之外,也与他的治学方法有关。他青年时代就注释了具有相当难度的《人境庐诗草》,使自幼打下的国学基础得到了进一步的拓宽和巩固。文才师一直心无旁骛,钓弋四部,笔耕不辍,哪怕在“文革”非常时期也看书写作。他每天伏案疾书,勤学不已,自强不息,勤学进取。其著述言必己出,发前人所未发,绝不拾人牙慧,人云亦云;校注方面,言必己出的追求则使之具有极高的学术价值。文才师著述少而精,立论言必己出,为学生树立了榜样。文才师的身教不仅限于学业,还在为人方面。屈原《离骚》云:“民生各有所乐兮,余独好修以为常”,自述其对品德的孜孜以求。“好修”、立德和立言也是文才师的毕生追求。文才师誉满天下。作为文化名人,倘锦衣玉食,也无可厚非。但文才师却粗茶淡饭,简朴生活与普通人毫无二致。其虽不能说家徒四壁,却简陋到只有最普通的沙发、电视机、收音机、冰箱、洗衣机而已,最奢侈的东西是书架上的一排排线装书。他的饮食没有山珍海味,荤菜只喜好红烧肉。他爱抽烟,平时抽的是四川人抽的叶子烟。布衣、布鞋和大蒲扇是文才师的最爱。他授课用崇州方言,与邻近的成都方言、眉山方言、重庆方言有较大差异,很具有地域特色,从而为课堂教学增添了活泼的情趣。其崇州本地土话与百姓生活俗语交融于课堂,让学生们不时发出阵阵会心的笑声。在“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的商业社会,文才师身居陋室,品德馨远。

注释:

[1]王文才:《僚族杂考》,载金陵大学、华西大学《中国文化研究汇刊》第9辑,1950年印。

[2]王文才:《东汉李冰石像与都江堰“水则”》《文物》1974年第7期。

[3]王文才:《李白家世探微》,《四川师院学报》(社会科学版)1979年第3期。

[4]王文才:《杨慎学谱》,上海古籍出版社,1988年版。

[5]王文才辑校《杨慎词曲集》,四川人民出版社,1984年版。

[6]王文才选注《杨升庵诗》,四川文艺出版社,1981年版。

[7]王文才编著《元曲纪事》,人民文学出版社,1985年版。

[8]王文才校注《白朴戏曲集校注》,人民文学出版社,1984年版。

[9]王文才:《成都城坊考》,巴蜀书社,1986年版。

[10]王文才:《青城山志》,四川人民出版社,1982年版。

[11]王文才、王炎校笺《蜀梼杌校笺》,巴蜀书社,1999年版。

[12]彭舉先生字芸生,自号百衲小巢主或顽石子,1887年出生于四川省崇庆县(即今成都市所辖崇州市)太平乡(今崇平镇)羊叉堰,古典文学研究专家,尤致力于薛涛和杜甫研究,也精于宋明理学。晚年居成都老西门外,宅门镌有“芸庐”二字。以培育人才教育救国为己任,曾在成渝四川大学、成都大学、师范大学、齐鲁大学、尊经国专、川康农工学院等等大学执教二十余年。曾与人创立敬业学院,当时吴芳吉主中文系,蒙文通主历史系,刘鉴泉主哲学系,并邀庞石帚、赵少咸、祝屺怀等名流任教。

[13]王文才:《百衲小巢遗诗序》。《百衲小巢遗诗》乃彭举(彭芸生)著,为自刊本,2001年。

[14]张天健:《巴蜀作者记——我与川中大师王文才二三事》。张天健,成都大学中文系退休教师,唐诗研究专家,四川省作协会员,散文家。发表研究唐诗的学术论文五十余篇,出版专著《唐诗答客难》《笔记雅谈》《唐诗趣话》《唐诗答疑录》《唐诗:异文趣事今说》;发表小说散文一百九十余篇,出版散文集《红尘旧梦》《再度红尘》《逝水流伤》《红尘残梦》,散文小说集《梦里徊徨》,旧体诗词集《听雨西窗试剑鸣》。

[15]张天健:《巴蜀作者记——我与川中大师王文才二三事》。

[16]张天健:《恩师王文才》,四川师范大学新闻网,2018年9月13日。又:本文原载2008年《川师校报》第464期第4版。

(下期续完)

作者:四川师范大学文学院博士、博士生导师