从《习近平谈治国理政》英译谈中国国家形象自塑

卓欣莲

(延安大学西安创新学院 外语系, 西安 710100)

一、引言

《习近平谈治国理政》第二卷中英文版于2017年11月7日出版后,发行到世界100多个国家和地区;据2018年2月4日新华网报道,已经累计发行突破1300多万册,受到了外部媒体和国际观察人士的高度关注。第二卷收入了习近平总书记在2014年8月18日至2017年9月29日期间的讲话、谈话、演讲、批示、贺电等99篇,分为17个专题,还收入了习近平总书记这段时间内的图片29幅,被视为世界读懂中国的“思想之窗”。国内各层各界也开展了形式多样的学习活动。语言学界及翻译界对其英译本也有了些许研究,但这些研究大多都是围绕语言翻译策略和翻译方法等语言层面零碎的探讨,比如舒畅的模因论[1]、林榕的文化翻译观[2]、黄琦瑶的代词显性化[3]等,本文在引入语言翻译资源观的基本思想基础上,探究了中国政治话语语言翻译的资源属性与中国国家形象自塑的内在联系,旨在引发更多关于此类研究范式方面的革新。

二、《习近平谈治国理政》英译的三个意识

(一)语言意识

《习近平谈治国理政》中,习近平总书记的语言简洁、真诚、生动形象,善用比喻,其中在演讲篇讲述故事11个,引用经典40个,借用隐喻52个,使用俗语13处[4]。每篇文章后配有注释,著作后也附有关键词索引及英译,方便读者对照阅读与查询。面对这么一部伟大著作的翻译,译者除了深厚的英语语言文化功底外,非得有相当深厚的中国文字功底不可。译者是最认真的读者,英译本中对于中国典故的翻译,多数采用名词化、语言形式遵循中国话语对仗的特点。比如:人无精神则不立,国无精神则不强(A person without spirit cannot stand all; a country without spirit cannot be strong.)。纵观文中这诸多文献典故的英译,足以印证中国翻译家严复的名言“一名之立,旬月踟蹰”的精髓了。

(二)政治意识

《习近平谈治国理政》中汇集新理念、新思想、新战略,译文要做到传神地再现习近平总书记的政治思想精髓,译者必须先要充分深刻地吃透这些政治话语的中文内涵,尤其是西方人士关注的亮点话题,比如“五位一体(Five-point Strategy)”、“四个全面(Four-pronged Strategy)”、“精准扶贫,精准脱贫(Targeted Measures Against Poverty)”、“反腐倡廉(Uphold Clean Government, Fight Corruption)”、“一带一路倡议(the Belt and Road Initiative)”、“人类命运共同体(A Community of Shared Future)”、“一国两制(One Country, Two Systems)”[5]等。这些词语已经不再是话语的外在表现形式了,而是构成思想的重要政治文化因子,是一整套具有特定思想指向性和价值取向性的语言系统。

西方受众非常关注表达中国政治思想、政治主张方面的内容。在翻译这些内容时,除了具备相当扎实的文化语言功底,还必须具备国际视野、跨文化交际能力、政治洞察力与政治敏锐性。例如:“不搞改革,不坚持开放政策,我们制定的战略目标就不可能实现。这是一个关,这个关必须过”。试看两种译文:

译文1:We can not reach our strategic goal unless we carry out reforms and adhere to the open policy. This is a key process we must go through.

译文2:We can not reach our strategic goal unless we carry out reforms and adhere to the open policy. This is a barrier we must stride across.

在翻译这个句子时,对“关”字的理解与翻译必须考虑到西方受众的阅读反应。译文1用“process”表达“关”字之意,准确地表达除了这个“关”是一个过程,是一个达到战略目标重要而又必经的过程,这样西方读者会正确理解中国改革开放这个伟大的政治远见与智慧举措。而译文2所翻译的“barrier(关卡)”,很容易让西方读者引起误解,既然是关卡,那也就是障碍了,既然是障碍,为什么中国政府还要主张呢?这样的译文,除了不能有效地转达原文初衷,反而歪曲了原文的根本涵义,西方读者肯定会非常“confused (迷惑不解的) ”,丈二和尚摸不到头脑,不知道中国政府究竟是在干什么,这都是政治意识缺乏的表现。

(三)受众意识

《习近平谈治国理政》中有好多中国政治词语在英语国家社会与文化中是“空白”领域,没有与之相对应的英语译文。怎么翻译这些词语,是保留原意还是追求语言形式简洁而还能被西方读者理解?译文的可接受性又怎么把握?受众意识在英译本中也体现明显。比如“发扬钉钉子的精神”,用nail spirit表达;“愚公移山志”用down-to-earth spirit表达等,既保留了习书记话语的生动形象,又易于被西方人士理解。

在翻译英语国家社会与文化中空缺的中国政治文化词语时,具备了受众意识,下一步就是需要关注这些翻译出来的词语在英语国家阅读反应和接受图景问题了。英语国家读者往往由于文化背景障碍,写作风格差异等原因,对表达中国国家方案、中国国家道路、中国方案与智慧等内容产生理解偏差、甚至走样,这个是需要慎重而警惕的。

二、语言翻译资源观与中国国家形象自塑

(一)语言翻译资源观

无论是语言意识、政治意识还是受众意识,研究《习近平谈治国理政》英译本发现,英语译文都是把中国话语看作是具有中国文化特质的特殊资源进行文字翻译和思想分享的,译者在翻译一个一个中国词语时,面对的除了蕴含中国文化典籍词语之外,还要面对中国方案、中国理论、中国实践、中国智慧等宝贵资源用英语去阐释的问题。语言具有资源属性,通过语言翻译活动产生的译文自然也具有资源属性。有用性是资源的本质属性,而中国政治道路、中国国际主张、中国理论与中国实践等却又是具有稀缺性的资源,其英语译文质量直接影响这些文化瑰宝价值在海外的共鸣与升华。建构语言翻译资源观,从资源属性的角度去审视中国文化典籍的译介工作与研究议题,通过研究范式的革新去更好地进行中国国家形象的自塑,显然具有战略性和建设性意义。

(二)《习近平谈治国理政》英译体现出的语言翻译资源观

在《习近平谈治国理政》英译本中有大量的例子见证了译文是用心地把中国话语作为一种政治文化价值向世界在做说明,处处体现着中国话语世界表达的意识,上升到理论层面,就是体现了语言翻译的资源属性。

例1:我们要立下愚公移山志,咬定目标、苦干实干,坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

To win this battle, we should have firm resolve and solid goals, and work hard with a down-to-earth spirit, to bring reasonable prosperity to all poverty-stricken areas and individuals by 2020[5].

例2:我们还有许多“雪山”、“草地”需要跨越,还有许多“娄山关”、“腊子口”需要征服……

There are still so many snow-capped peaks that we must scale, many grasslands that we must cross, and also many Loushan Passes that we must conquer[5]...

习总书记话语中的“愚公移山”、“小康社会”、“雪山”、“草地”等词意蕴深厚,只有把这些具有中国特质性的话语视为讲好中国故事,向世界说明中国的非物质资源,才会有使命感和国际视野,有了这一思想的引领,语言翻译研究才会有质的飞跃和提升,同时也会触发融合性的相关研究。

三、语言翻译与中国国家形象自塑路径的探索

(一)建构中国对外话语体系

习近平总书记指出,要善于提炼标识性概念去改变我国哲学社会学在国际上的声音还比较小,还处于有理说不出、说了传不开的境地[6]。《习近平谈治国理政》中好多话语对于海外人士来说,就是新概念、新思想、新定义,这些在他们本国的文化语系是“空白”领域,需要有效地翻译好这些话语,形成他们对这些话语在本族语系中的正确认知,建构国际话语对接体系,让他们对中国故事见字如唔,激发思想共鸣,让他们对中国经验,开卷有益,汲取中国精神。英译本中出现的对接国际主流媒介的标准化术语、植入西方话语体系的直译策略、中国话语世界表达的创译策略等值得借鉴和推广。

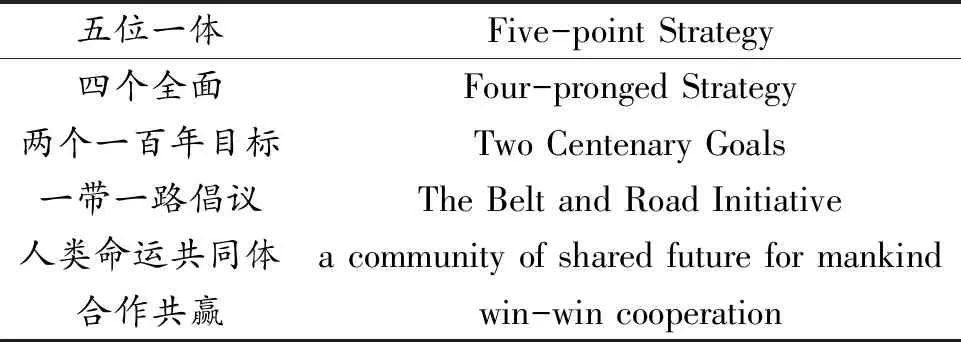

表1 对接主流媒介的标准化术语

表1中所示例的英语译文经常出现在中国政治制度、国家大政方针等国际媒体的报道之中。该著作英译本选取与国际媒体一致的译文,有利于中国话语“标识性概念”的提炼,形成国际共识。

表2 植入西方话语体系的直译

表2中列举的译例很多,此类话语通过直译后,经过对外传播就可以植根于西方语言文化体系之中了。当西方语言文化中出现越来越多这类直译过来的话语时,中国话语外接体系也就得到了国际的理解和接受,中国道路、中国主张等新概念也就为西方人士所熟悉了。

表3 中国话语世界表达的创译

表3中列举的译例代表的是中国道路、中国主张等的新概念、新思想、新定义等,将此类话语用创译的策略表达出来,把中国智慧与中国方案等极具国际价值的资源向世界进行说明,让世人耳目一新,继而构建起中国话语外接体系,实现中国国家形象的自塑。

(二)丰富中国对外话语内容

1994年,《大中华文库》外文版的面世,标志着中国历史上首次全面系统地向全世界译介中国文化典籍。随着中国国力日益强大,越来越多的国家想学习中国的成功经验,想倾听中国故事。《习近平谈治国理政》《毛泽东选集》《论人民民主专政》《孙子兵法》《本草纲目》《中国共产党党章》《宪法》等著作的面世,见证了中国文化与声音在世界范围内的传播,也说明了国家和学界对中国文化译介事业关注的宽度与广度都加深了。随着“一带一路”的深入与推进,这方面的译介应该会越来越多,涉及的领域也会越来越宽泛,通过建设中国政治话语语料库等,丰富中国政治话语语言资源。

(三)融合国际话语对接媒介

大数据时代背景下,社会已经步入了全媒时期,信息传播的形式正发生着翻天覆地的变化。与时俱进地融合各种话语对接途径,发挥国家主流媒体进行中国话语世表达的同时,也要充分发挥自媒体灵活机智的特点,加大媒介宣传的广泛程度,充分利用谷歌、新浪、腾讯等平台搭建国际对中国形象的“自塑”建设,将语言翻译资源观落实到“实处”,发挥语言翻译活动的政治价值。可以先通过将中国政治核心话语通过“节译”的方式引入西方政治主媒体领域,引起他们的普遍关注,吸引他们到中国“主动来拿”,继而广泛翻译与传播。

(四)建设中国话语海外反馈评价机制

《习近平谈治国理政》英译本海外发行量的创新高记录,充分说明了国际对于中国的密切关注,也预示了国际对于中国国家形象的仰望,是成功而伟大的,具有时代意义的。在成功的基础上,建立中国话语海外评价机制,多渠道,多层次的获息译文在海外被理解的情况和被认知的态度,对译介研究有着反拨作用,对提炼中国话语标识性概念有着指导意义。可以借助大数据技术支持等,开发研究软件和互动平台,通过问卷、访谈、国际研讨会,将建构话语体系跟国际交流活动结合起来,积极主动地设置议题,解读中国实践,最大化的发挥语言翻译的资源性价值。

四、结语

《习近平谈治国理政》英译对于中国话语体系的构建提供了新思路,对中国国家形象从“他塑”走向“自塑”提供了范例,从语言翻译资源观切入探究中国话语的世界表达,包括海外译介模式的选择与创新、译介海外接受图景的预设和关注、翻译理念的转变与革新等,预期触发更广更深相关方面的研究与融合,包括高层建筑层面乃至技术层面的关注和支持,都具有战略和建设性意义。