陈洪绶《五泄山图》研究

莫文强

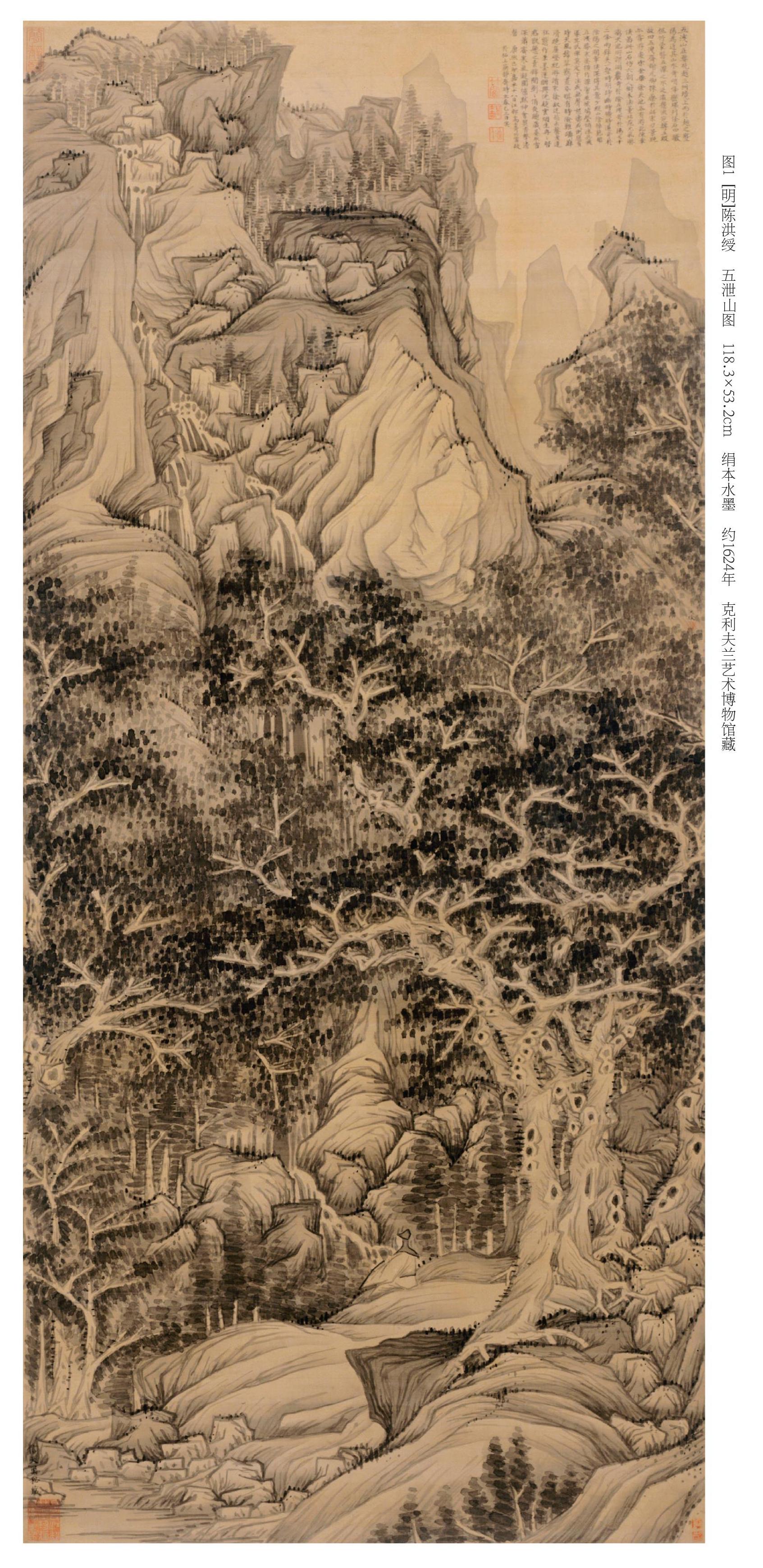

明末清初画家陈洪绶《五泄山图》(图1),绢本水墨立轴,为其山水画风格成型期代表作。先后为高士奇(1645-1703)、关冕钧(1871-1993)、Walter Hochstadter (1914—2007)收藏,现藏美国克利夫兰艺术博物馆①。

陈洪绶(1598-1652),幼名莲子,字章侯,号老莲,浙江诸暨人。以其变形高古的人物画而声名卓著,而其山水画却鲜为画史学者所关注。究其原因,一方面是由于陈洪绶存世的山水作品相对较少;其次是其山水画为人物画声名所掩;再次,其山水画风没有被很好地继承与发展,后世影响较小。近几十年来,关于陈洪绶山水画的研究有一定进展,但对于其山水画面貌、成就的论定,大体都基于晚期的典型画风,而对于其早期各种不定因素交织影响下的风格面貌仍未见系统的研究。本文以《五泄山图》及其创作背景为主,尝试探究陈洪绶山水画(以早期为主)的特质及思想表达。

一、《五泄山图》的绘制时间

陈洪绶《五泄山图》,至今保存完好,画面无任何污毁。此画本无题名,陈洪绶在画上仅落“洪绶”二字名款,在画面右侧边缘中上处,位置不显眼处,后仅缀一朱文“章侯”印。而称此画为《五泄山图》,根据是画面右上端有清康熙年间鉴藏家高士奇题写的小楷长跋(图2),跋曰:

五泄山在婺杭越三州境上,而于越之暨阳为近,其山水奇峭,峰峦环列,怪石四瞰,枫竹蒙翳,五潭之水泛滥悬流,宛转五级,故曰五泄。齐谢元卿采药于此,宋刁景纯亦尝游处。宋金华、徐天池各有游记。陈章侯图此,山石仿六朝人,树木法董北苑,元气淋漓。天池所谓洞严奇于阴,五泄奇于阳,七十二峰两壁夹一壑,时明时幽,时旷时逼,奇于阴阳之间。章侯深得其意。少纵山阴棹,熟闻五泄胜。寒溪横作潭,洁并琉璃莹。倾沫共飞瀑,其状浑奠定。下注或无声,怒涛或倒应。有时天风号,翠霭昼昏暝。有时险难蹑,藓滑绝崖磴。纪游读宋徐,叙述恐未罄。老莲狂态作,笔墨运酣兴。恍疑云烟生,冉冉启热甑。悬之素壁间,浏浏悄夜听。岁晏冰雪深,萧斋寒气凝。围炉默神会,焚香击清磬。康熙己卯嘉平十八日江村高士奇竹窗跋于柘上简静斋,时立春已三日矣。

跋后钤三方朱文印:“竹窗”“高士奇”和“淡人”。

五泄山位于浙江诸暨、金华以及杭州之间,与诸暨较近,距市区20公里,面积50平方公里。以其山水奇峭著称,山虽不高,怪峰环列,山树茂密,因有五潭之水,泛溢悬流,宛转五级,故日五泄。高士奇确认此画是画五泄山水,应是可信的。

该画未记作画年月,翁万戈根据陈洪绶与周亮工的交游情况以及该画名款的笔法和结体分析,得出“至于画成时日,当在一六二四年”②的论断。黄涌泉和楚默也都根据周亮工《读画录》中记载“家大人官暨阳时,得交章侯,数同游五泄”③的情况,认为《五泄山图》应为该时期所创作,即1624年左右④。高居翰认为:“和蓝瑛1622年创作《春阁听泉图》的情况相似,陈洪绶绘此轴(《五泄山图》)的时间,想必仅仅晚于蓝瑛两三年而已”⑤,即1624至1625年间。而周汝式认为陈氏与周亮工在该年同游五泄并不能证明该画就是1624年所作,同时他根据该画画风,断代为1630年左右⑥。这些看法大同小异,均认为是陈洪绶早期风格成型时期山水作品无疑。以约作于1624年为准,则此画作于“甲申(1644)之变”前二十载,此时陈洪绶还不具有“遗民”身份。

二、《五泄山图》的表现技法

1.笔墨特色

《五泄山图》画中乱石重叠,树木茂密,飞瀑从远山奔泻而来,穿越乱石,时而为密林遮蔽,曲折倾泻而下,气象宏大。因越地山体丘陵地貌的特质,故而陈洪绶选用披麻一类皴法来表现山石,皴法线条润实,明晰果敢,严谨却不呆板,有“南北相兼”的特色。山石棱角显得锋利、刚硬,由于不同方折轮廓线以多样方式组合堆叠,山的体积感更为强烈,形势险峻,展现出群山的奇峭。陈洪绶在整体山石的营造上追求宋人宏大气象,夸大的勾斫,颇具装饰意味,也为画面增添了奇谲之感。

另外,陈洪绶在树干的刻画上用笔硬挺,转折处棱角分明,着重刻画树干的生长趋势,枝干上的纹理简洁有力地用粗线条写成,尤多节疤,古意横生。树枝造型自然拙朴,四向生长,显得十分奇拙。枝干的淡色处理,与其浓墨重点的密集树叶形成鲜明对比,突显出暴露的枝丫,显得纷繁突兀。对于树节的皴染,处理得相对细腻,树节中间用较浓的墨重复点出,且在折缝处以細笔触反复勾皴,和空白的亮处形成对比,成为一个个跳跃的点,同时转折处质地感较强。在树节点法上,陈洪绶的处理也十分奇特,大胆地将多个树痂节点并列点出,富有装饰感。

山石块面墨色烘染处理上独具特点,染的过程中区分出整块山体的前后块面,施以不同层次的墨色,刻意将几个部分的山体块面及坡岸色度加深,在一定程度上起到了强调或者区分的作用,强化了画面的跳跃感。所画山石的面,向阳的近(离预设观者的视角近)面,敷色相对较浅,显得亮。而较远的山凹处或是山石的侧面则施以较重的墨,产生深远感,故虽不皴,亦有厚重、质地感,并且由几何轮廓构成的山体层次感也较强。

《五泄山图》全图以墨色来塑造层次,山石的色调简淡清雅,墨色清透显薄却有力量,且在浓淡之间,体积感完备。焦墨的表现几乎没有,主要枝干上的树叶和些许点苔采用了最重的墨色,也多为湿润的笔墨,故整幅画面的墨色趋于疏朗简淡却又变化多样,显得丰富可观。

2.画面空间关系

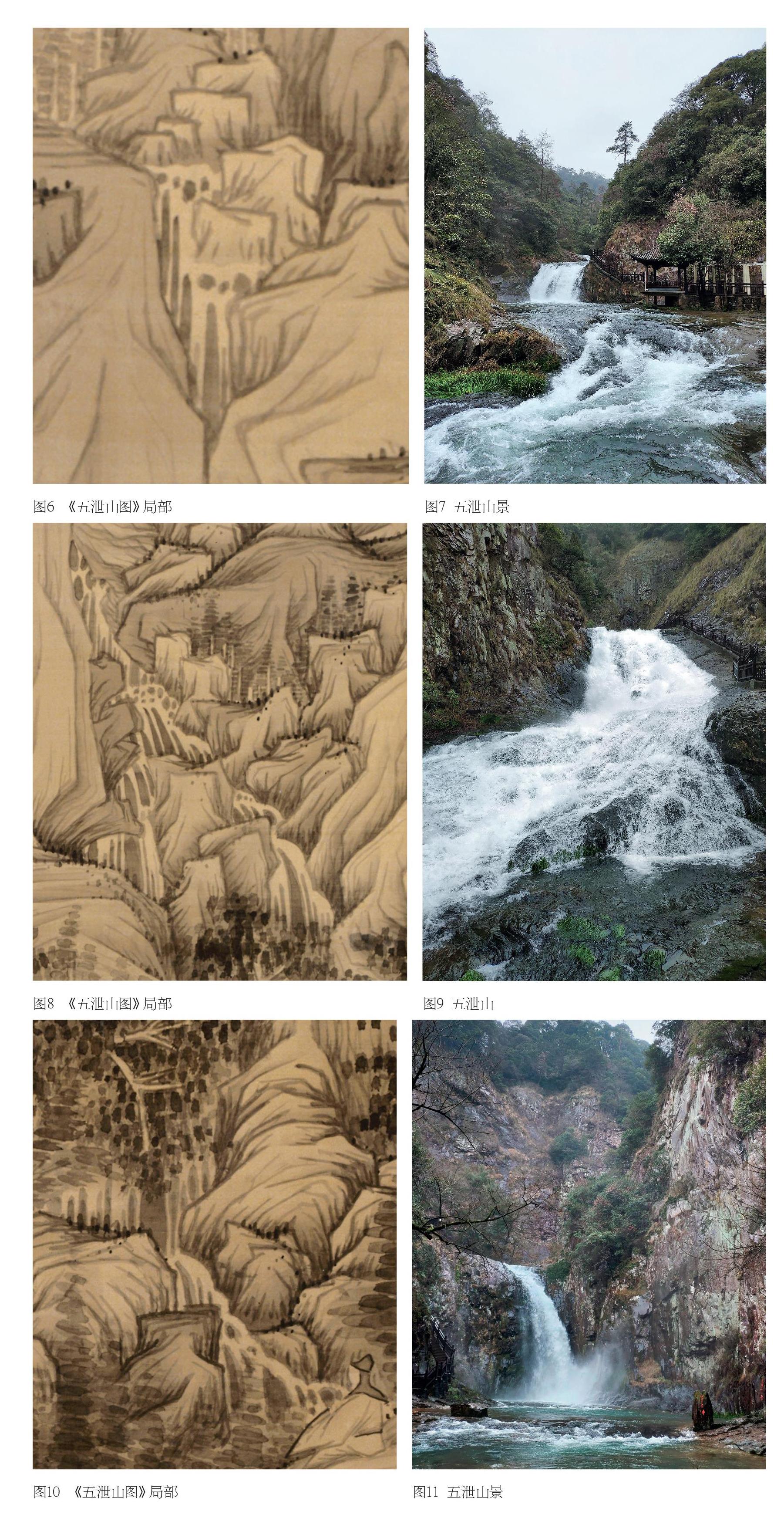

《五泄山图》画中近景坡岸处理得简洁明快、层次分明,蔓延到与中景结合处,以简单的小树丛和石块为近、中景的过渡,树丛和近景面积接近整个画面的五分之三。连着坡岸的三株高树,枝丫的四向开张是其最显著的特征,枝叶茂密的树冠甚至似将画面拦腰截断。树叶、枝干相对虚化的处理,使得树种的指向变得含糊。笔者曾到诸暨五泄山实地考察,对照《五泄山图》,确实在第一泄的侧前方(即《五泄山图》中该树丛与瀑布的相对方位)见到了与画中高树形象相似的树木(图3),而在位置与数目上和画中有一定出入。当地人称此种树为“元宝树”,查其学名为“枫杨”,喜湿耐寒,生长快,树冠广展,枝叶茂密,根系发达⑦。陈洪绶《五泄山图》中所画或即此种枫杨。

《五泄山图》山体塑造多用简洁的勾斫笔法画成,皴法类似于披麻皴,而形状却是方正尖锐的,夸张了山石的棱角,具有“嵌入式”的山石结构。以第四泄(图4)处为例,五泄山的岩崖石质为页岩,且多是花岗岩(图5),瀑布两边的石壁有些险峻,因而植被较少。五泄山的岩崖既有北方山石的峻峭,又有南方山体的秀色,因而陈洪绶所采用的“南北相兼”的皴法总体符合五泄山的山石状态。

画中山景,颇有险绝之势。以左侧山峰为主,重岩叠岭,几近画面宽度的四分之三,而这座山又为中间连亘的飞瀑所切分。右侧远山大半为树木所遮挡,露出一个突兀的山峰。主峰上山石的长势虽然整体上看着自然,却被作者刻画得简洁且富有动感。山石的画法只采用简单的勾形,而山石中间留白成亮部。从上而下的五叠飞泉,内部也都是留白,使得画面中存在大量的空间。而这些空白都被山石的轮廓线分割成了若干小块面,正好分别消解了各个局部的压迫感。正如茂密枝叶中间的亮光并非一處,故中部的叶子虽是满满的墨点,但还是相对空灵透气。

远景的树木多成排出现,描绘简单,浓淡相间,缓和了远近山石的过渡。虚化的远山位于画面的右侧,多呈高耸奇峰状,边缘水线清晰,且有远近、浓淡、大小的区别。

左上部远景树丛中,缓缓流出第一泄,为山石所半掩。在画中第一泄与第二泄处(图6),陈洪绶基本上是将两泄连接在一条直线上,仅是通过山块的阻隔来划分两泄。而在实地的两瀑(图7)面貌是呈现出曲折状的,两瀑中间还有一个较大的水流平面。

第三泄与第四泄在陈洪绶的画中表现得颇为壮观(图8),而第三泄实际也是五泄中气势最强、最为可观的一泄(图9)。三泄与四泄在现实环境中并不位于一条直线上,不可能同时观看到。而在陈的画中,三泄与四泄连接在一条曲线上,且呈现出逐渐变得阔大的面貌。值得注意的是,在陈洪绶的笔下,第四泄是被巨石从中间划分为两条水流,而在现实中并不会出现这种状况。

第四泄下端被茂密的树叶遮蔽,第五泄从林荫中流出(图10),与第四泄相比则显得潺缓许多,且落差也小了。而实际上的第五泄是急速的飞瀑,倾角较小,颇为壮阔(图11)。

可见陈洪绶表现五泄时,在写实的基础上,将第一、二和第五泄进行了弱化处理,而将第三、四泄合并同时有所夸张,并且它们的流向基本在一条线上。这种处理使得观者不仅能够尽观五泄全貌,又使五泄宛如一曲完整的乐章,在第一、第二泄处悄然序始,第三泄起势,第四泄达到高潮,第五泄婉转结尾。

五泄属于一个回环转折、高下倾泻的水流,现实情况下除空中俯视以外的任何视角都不能同时观看到五泄。而陈洪绶《五泄山图》中,除了一定的艺术处理遮蔽完整的飞瀑外,基本上五泄全部一览无余。散点透视的中国画,尤其是山水画,在宋元以降画家笔下愈发复杂的空间关系处理中,正是画家不断调整观察视角,才有笔下描绘的“不合理却和谐”的景象。

综上,《五泄山图》具有以下几个方面的风格特点:第一,画风面貌奇特,与明人的水墨山水有着一定差异,且又不同于宋元山水。第二,虚实结合,在尊重实景的基础上加以主观改造。第三,充盈的满构图、几乎充满画面的大树和一定程度上似乎混乱的空间关系,使得画面有着奇特的气势和一定程度的平面性。第四,繁茂的树叶构成和丛聚的远山所呈现的跳跃感传达出作者强烈的情感。

三、师古:《五泄山图》的风格来源

明代是中国山水画高度繁盛的时代,画派林立,名家辈出,文人士大夫成为了山水画的主力军。到了晚明,画坛执牛耳者董其昌提出的“南北宗”论影响巨大,摹古之风的兴盛使得绘画的“写实”性被忽视。陈洪绶则提出“以唐之韵,运宋之板;以宋之理,行元之格”⑧,其人物画甚至追寻先秦魏晋风貌,重视宋人追求的“物理”,在技巧上“不离乎作家”⑨。恰如朱良志所总结一些学者的观点:“老莲刻意创造的高古境界,就是为了恢复绘画的正脉,那种被董其昌南北宗等弄乱的传统。”⑩诚然,董其昌笔下的山水虽则下笔严谨,却在造型能力上远不及陈洪绶,故而陈氏的山水画立足于行家与利家之间,又兼二者之长。

1.《五泄山图》与蓝瑛笔墨语言

透过《五泄山图》的图像语言,在对于唐宋宏大气象的追求下,其绘画的表现手段最直观的渊源是蓝瑛笔墨(图12)。蓝瑛(15851664),字田叔,号蜨叟,钱塘人。画史记载:

(蓝瑛)画山水,初年秀润,摹唐宋元诸家笔笔入古,而于子久究心尤力,云此如书家真楷,必由此入门,始能各极变化。(11)

(蓝瑛)中年自立门庭,分别宋元家数,某人皴染法脉,某人磎径勾点,毫不差谬。(12)

陶元藻《越画见闻》中记载毛奇龄的说法:“老莲初法敷染时,时钱塘蓝瑛工写生,莲请瑛敷染,已而轻瑛。瑛亦自以为不逮莲,终身不写生。”(13)陈洪绶早年师法蓝瑛,在其山水画方面影响颇深,无论是山水画还是人物画中的山水布景,始终带有蓝瑛的影子。

《五泄山图》无论是近景石块的勾勒、树木奇异的造型,还是远山的层叠,都透着蓝瑛的风格。具体而言,一方面,是山石的造型多以方折之笔勾勒而成,皴笔干脆利落,既流畅又不至于轻浮,且山石上的皴笔由近及远而愈来愈简。蓝瑛的许多仿古作品,都只勾画山石轮廓,然后以侧锋大面积皴擦,山体的凹凸感则更多依赖于山石轮廓线,其画法简单而效果古雅。此画法要求作者对山石的轮廓线有着精心的刻画,也因此强化了其轮廓线条。另—方面,蓝瑛晚年多用碎笔,简洁明快,跳跃感强,陈洪绶《五泄山图》中多有这样的笔法,特别是近景的石块以及树木枝干的刻画,都有这种迅疾跳跃,看似随意却又经得起推敲的短促线条用笔。

另外,透过蓝瑛风格,那锐利的方折皴笔、直冲的线条都似乎脱不开浙派的影响。虽然明末时期浙派在画坛丧失话语权力,但陈洪绶所生活的杭绍之地有着大量承续浙派的画家,陈洪绶与这些画家应有着或多或少的交集,也时常见到这些画家的作品,或也受到这种画风的影响。

2.《五泄山图》与王蒙传统

《五泄山图》更远的风格来自元代画家王蒙。王蒙(1308-1385),字叔明,号黄鹤山樵,吴兴人。作为元四家之一,其“出没变化,莫可端倪”(14)的皴笔,以及其对于浙地山水描绘的经验,给予了陈洪绶较多的参考。不难推测,长期活跃在暨、杭一带的陈洪绶,有不少机会能看到王蒙及其传人的真迹,从他的早年画册中,就直观地显示了这种影响。

约作于1621年的陈洪绶《十二开早年画册》中有几页山水,其中第六开《奇峰孤城图》(图13)和第八开《乱石丛树图》(图14)都透露出王蒙的气质。王蒙的影响,为陈洪绶山水画风奠定了“古淡”的基调,正如朱良志所说:“(陈洪绶)在古淡中出幽秀,使古淡不溺于衰朽;在幽秀中存古淡,幽秀而不流于俗气。”(15)

王蒙的《青卞隐居图》和陈洪绶《五泄山图》-样,都是描绘家乡山水,且均为满构图的山水立轴。在章法上,王蒙此件明显比《五泄山图》要成熟持重。而年轻富有野心的后来者虽然无法设计出经典的图式,但以“奇”“拙”出彩。当然,王蒙与陈洪绶都将眼前的浙地山水突兀化了,营造出了奇山胜景,而陈洪绶相对又更为尊重实景,写实意愿也似乎更强些。

陈洪绶以“唐韵、宋理、元格”和“作家法度”为内在追求,同时继承延续了王蒙、蓝瑛等人山水画风,而他又十分重视山水创作中自身的观感体验,创造出自我面貌。

四、个性:从《五泄山图》看陈洪绶的山水画风

陈洪绶有诗云:“可笑精神耗画图,又羞依样画葫芦。临摹前辈争思座,新意参之一笔无。”(16)“自思却自文章发,不在临摹金碧中。”(17)这些诗作都体现了陈洪绶在艺术上的个性追求。而分析这种“不可常傲物,我亦爱傲人(18)的个性来源,需要回溯陈洪绶的身世经历。

陈洪绶十来岁时即常待在其幼年定有姻亲(19)的岳父萧山来斯行家,来斯行对他多有帮助与教诲。刘宗周曾形容来斯行:“顾落落狂简类晋人,人多异之”,“公英爽开霁,率性自可,居恒不修小节,而识略伟然。”(20)可知来斯行个性鲜明,不拘小节,这种处世为人的性格对陈洪绶影响颇大。另外,陈洪绶在18岁时就跟从同乡、晚明学者刘宗周学文。刘宗周(1578-1645),字启东,一作起东,号念台,世称蕺山先生,绍兴人。刘、陈师徒二人情谊深厚,刘宗周曾为陈洪绶写有“独醒不成醉,还以荐嘤鸣。愿子欣然来,无托高阳行”(21)。高风亮节的刘宗周极大地影响了陈洪绶,与陈洪绶个性的形成有着密切关系(22)。

1.陈洪绶的版画创作与平面化的山水画风

陈洪绶一生创作了大量的版画作品,或为书籍插图、或为酒牌叶子,均由新安、杭州的名匠刻板而成(23)。作于1616年的《九歌图》和同时期的《水浒叶子》(24)都表明陈洪绶在20岁左右便对绘制版画图样有较好的经验与技巧,造型能力高超,甚至能独立制版。《五泄山图》的简单整体块面层次性十分契合版画艺术的空间关系。另外,画中形体塑造不修边幅的状态,也与刻版时直接的刀法相暗合。《五泄山图》线条“几无交叉”的皴法,以及线质既不同于后来清代所倡“金石气”,又异于董其昌之“笔墨味”的质地,可以认为其线条具有“木质”属性。陈洪绶在《五泄山图》的处理上,有明显的版画气质,空间关系体现简单“分层化”的特点,且层与层之间存在一定程度的错位,画中空间的纵深感有所消解,强调平面化。

约作于1647年的《黄流巨津图》(图15),将平面化程度上升到了未有过的高度。翁万戈评价此图:“陈氏脱出写实的限制,进了图案设计的区域,但避免板滞及纯装饰美,以达到自然现象的主要神态——在这里就是翻腾飞舞的动势,不尽黄河滚滚来的气派。”(25)“脫出写实限制”更多表现在空间关系的处理上,因而产生了“图案设计”的装饰性。当然,平面化现象并不贯穿于《五泄山图》之后的所有陈洪绶山水作品中。

2.“矛盾”的图式与情感

山水画在现实生活中为士大夫所爱赏,特别是很多有才之士失意于人世的追求,借助山林隐逸安顿心神或者以山水优游来排遣忧闷(26)。《五泄山图》中的巨大高树采用仰视视角,给人以冷峻的威严感,同时和树丛连接,竟然将画面拦腰截断,宛如一道屏障。远景的悬崖峭壁,近景水面与中景的相反走向致使无法连通,分层且存在错位的空间关系使得观者无法顺利进入画面内部,这些都在消解山水林泉的亲切感,而将观者与画景拉开距离。

近景与中间之间的过渡地带,面朝瀑布倚坡而坐的男子背向外界,呈思索状,面前挤满了丛树与乱石,压迫感油然而生。高居翰评价:“有此景从中作梗,使得下方低吟的人物,连同其身后活力十足的背景,无法与人物上方若隐若现的山腰及瀑布,连成一气。”(27)该人物所经营的位置的确有些尴尬,无法与所处环境达到相互和谐的状态。大抵宋元以降的山水图式,都给点睛人物以深远旷达的发散空间,以带给观者游目骋怀之感,而《五泄山图》却与这种意境相去悬殊。画面图式传达其所绘山水要同现实世界拉开距离的想法,甚至不愿让观者走入其所构建的精神世界。

然而在画面右上部,左侧山体与右侧山体构成了一个“V”字形的缺口,从这个缺口进入,是开阔辽远的层山空灵之境,与画面别处的拥塞形成了鲜明对比,宛如一个世外桃源。所以陈洪绶在这一画境的内部依然表达了他对于理想精神世界的向往,与表面的情绪形成对比,体现了他内心的矛盾性。

这种矛盾性在他的诗文中得到直接体现。《醉花亭成,自庚午仲夏至辛未季夏始得,日坐感赋》中:“吾爱山亭竹树幽,构成奔走未曾留。半年也逐功名事,五月聊为儿女谋。”(28)《作画》:“吾家本溪山,不能溪山居。卖画城市间,神品卖不去。”(29)《还自武林寄金子偕隐横山》:“非能大隐居朝市,难与空林礼道师。”(30)《游净慈寺记》:“老悔(陈洪绶)一生感慨多在山水间……老死山水之志始坚,而买山钱不能办矣。”(31)这些诗文都体现了他既想如倪云林般追求山水卧游的理想世界,却又时刻被痛苦现实所打击,使得他在山水画中通过画面有感而发地传达出内心的矛盾性。

再联系画家创作《五泄山图》时的经历来看,1618年陈洪绶原配妻子来氏去世,使得他悲恸不已。续娶韩氏后,据《南旺寄内》其七“饥来驱我上京华”(32),可知陈洪绶于天启间上京乃为家庭生计而去。由《舟次丹阳送何实甫之金陵》“得病五六月,药石皆无功”(33)句,卷九《雪夜》诗云“病骨支离三月赊,归期已负觅梅花。满庭积雪春寒夜,手拍床头感岁华”(34),可知陈洪绶在京时,曾罹患重病,以致数月未愈,心情痛苦。由《倪鸿宝太史以五绝句赠别,内有嘲予隐事者,至河西务关上复寄五绝句》其二“两袖清风归去时”(35)等,可以推知陈洪绶南归时几无积蓄,此次上京显然并未能实现他远游的初衷。回到家乡后,结识周亮工等人,同游五泄时,看到家乡“老莲无一可移情,越山吴水染不轻”(36)的秀美山水自然心生感慨,所作也寓情于景。

约作于1647年的《秋林啸傲图》(图16),是陈洪绶现存山水作品中与《五泄山图》面貌最为相近的一幅,属于其中晚期山水力作。画面左侧中部落有简单款识“洪绶画于无见阁”。“无见阁”位于诸暨。既然创作地点都在陈洪绶家乡诸暨,那么所绘景色是否为五泄之景呢?根据《秋林啸傲图》画面内容,整体景色与《五泄山图》基本相近,只是描绘视角有所出入。此作山石轮廓劲健明晰且粗细交错;不計其数、大小不一的豆瓣皴点;以不同墨色晕染出石块阴阳凹凸面的转折及前后关系,使得山石体积感很强。山水样貌奇拙,长势险峻,配有高大丛杂的高树,一派萧索之状;高士形象亦显得孤独冷漠,给人以距离感。而这座看似难以攀登的山,边上还有一片回环的湖面,越过丛山还有辽阔天地,可见画中尚有理想情怀,对比强烈。陈洪绶后期山水作品中的矛盾性不断加强,表达更为直接,主体意识也愈发明显,实现了其山水画传情方式的跨越。

晚明画家唐志契在其《绘事微言》中主张:“凡画山水,最要得山水性情……自然山性即我性,山情即我情,而落笔不生软矣。……自然水性即我性,水情即我情,而落笔不呆板矣。”(37)这种提倡“天人合一”的创作方法高度强调画家以个人主观感受去把握山水性情状态,陈洪绶正是在其山水画中充分发展了这种意识。而其后,又如陈传席所说:“陈洪绶强调独创、力主有我的艺术思想在清代石涛的艺术理论中得以认真地发扬,影响直到现代。”(38)

五、结语:《五泄山图》在陈洪绶山水画创作史上的地位

虽然陈洪绶的山水画遗存不多,但足以勾勒出画家探索前行的脉络。早期陈洪绶在蓝瑛基础上临摹宋元各家山水画,追求五代晋唐的气息,且受到版画艺术的影响。《五泄山图》是陈洪绶山水画早、中期分界时期的代表作品,具有重要的节点意义,既能从此图窥见陈洪绶山水摹古、师法路径,又昭示了陈洪绶融淬个性、追寻自我的特质。

《五泄山图》在山水表现技法、空间关系处理、传达意趣等方面都具有一定的特殊性。该画借鉴并融合了诸家风格,冶文人画与“作家画”于一体,在一定程度上将山水画家的情感表达推进到了新的模式,体现了陈洪绶对于“古意”与个性的追求。《五泄山图》体现了陈洪绶对于版画艺术的借鉴,并由此图开始,山水创作逐渐模糊空间关系,走向平面化,最终形成自己独特的山水面貌。最重要的是,《五泄山图》是现存首幅能够揭示陈洪绶对于山水卧游理想与自我现实痛苦情感矛盾的山水作品,且这种矛盾性在其后期的山水创作中延续与强化。

(作者单位:四川美术学院)

责任编辑:陈春晓

注释:

①[美] Ju Hsi Chou、Anita Chung: Silent PoetryChinese painting from the Collection of theCleveland Museum of Art, Yale University Press,2015,P314.收藏顺序周汝式在文中仅简单列出,无明确说明。关于高士奇收藏始末,笔者查阅高士奇所著《江村销夏录》(中国书店,2018年),其中却未提到此图。另据美国克利夫兰艺术博物馆官网显示,该馆收入《五泄山图>时间为1966年。

②[美]翁万戈《陈洪绶》(上卷·文字编),上海人民美术出版社,1997年,第68页。

③[明]周亮工《读画录》,西冷印社出版社,2008年,第74页。

④黄涌泉《陈洪绶年谱》,人民美术出版社,1960年,第25页;楚默《楚默文集续集》,上海三联出版社,2010年,第237页

⑤[美]高居翰著《山外山晚明绘画》,王嘉骥译,生活·读书·新知三联书店,2009年,第253页。

⑥[美]Ju Hsi Chou、Anita Chung: Silent PoetryChinese painting from the Collection of theCleveland Museum of Art, Yale University Press,2015,pp314315。

⑦秦光华、乔玉玲编著《华北区主要树种繁育技术》,山东科学技树出版社,2015年,第104页。

⑧[明]陈洪绶著《宝纶堂集》(上卷,卷二),陈传席点校,天津人民美术出版社,2016年,第73页。

⑨俞建华《中国画论类编》(上卷),人民美术出版社,2016年,第139页。

⑩朱良志《南画十六观》,北京大学出版社,2013年,第362页。

(11)[明]徐沁《明画录》,华东师范大学出版社,2009年,第98页。

(12)[元]夏文彦《图绘宝鉴》(《续编》《续纂》二种),山西教育出版社,2017年,第367页。

(13)转引自[明]陈洪绶绘、陈传席著<中国名画家全集陈洪绶》,河北教育出版社,2003年,第227页。

(14)[清]王原祁《雨窗漫笔》,西泠印社出版社,2008年,第88页。

(15)朱良志《生命清供:国画背后的世界》,中华书局,2016年,第22-23页。

(16)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,天津人民美术出版社,2012年,第95页。

(17)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第100页。

(18)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第22页。

(19)黄涌泉《陈洪绶年谱》,人民美术出版社,1960年,第177页。

(20)[明]刘宗周著、吴光编<刘宗周全集》第六卷,浙江古籍出版社,2007年,第376页。

(21)[明]刘宗周《刘蕺山先生集》卷五,国家图书馆出版社,2013年,第27页。

(22)另有学者提到徐渭、黄道周等对陈洪绶的影响,因笔者觉得其影响并无直接反映,故不作陈述。

(23)万新华《陈洪绶研究廿五年评述》,《朵云>第68集《陈洪绶研究》,上海书画出版社编,2008年,第298页。

(24)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第203204页。

(25)[美]翁万戈《陈洪绶》(上卷·文字编),第105页。

(26)倪志云编著《中国画论名篇读本>,上海人民美术出版社,2013年,第118 119页。

(27)[美]高居翰著《山外山 晚明绘画》,王嘉骥译,第255页。

(28)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第74页。

(29)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第36页。

(30)[明]陈洪綬绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第73页。

(31)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第18页。

(32)[明]陈洪绶著<陈洪绶集》,吴敢点校,浙江古籍出版社,2012年,第292页。

(33)[明]陈洪绶著《陈洪绶集》,第53页。

(34)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第83页。

(35)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集>卷四,第94页。

(36)[明]陈洪绶绘、陈传席主编《陈洪绶全集》卷四,第104页。

(37)卢辅圣编著《中国书画全书》卷四,上海书画出版社,2009年,第60页。

(38)陈传席编著《中国绘画美学史》,人民美术出版社,2012年,第374页。