劳动收入份额下降问题研究

王春雷,郭其友

(1.广东石油化工学院 经济管理学院,广东 茂名 535000;2.厦门大学 经济系,福建 厦门 361005)

一、引言

国际货币基金组织《世界经济展望2017》与国际劳工组织《2014/15全球工资报告》表明,过去二三十年来,不论是发达国家还是新兴市场和发展中经济体,劳动收入份额都出现了较为显著的下降的现象。对于中国来说,改革开放后较长一段时期,对于收入分配的研究“主要集中在人际、地区和城乡三个维度,要素间收入分配基本被忽略了”,近十几年来劳动收入份额下降的问题才又逐步引起人们的重视。[1](p65-79)党的十九大报告明确指出,要“在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高”。可以说,劳动收入份额下降问题已经成为当前一个全球性问题,也是我国收入分配领域的重点问题之一。

关于这一问题的已有主要文献可归纳为以下四个方面:一是在希克斯要素偏向型技术进步思想、常弹性(CES)生产函数等的研究基础上,围绕生产率提高效应、资本深化效应、资本替代效应、要素替代弹性等,考察有偏技术进步对劳动收入份额的影响。Acemoglu(2000)构建了一个理论框架,分析认为劳动增加型技术进步对劳动收入份额无影响,而资本增加型技术进步则影响劳动收入份额。[2](p1-21)Bentolina e tal(2003)利用OECD国家的面板数据分析认为,劳动收入份额变动与资本产出率有关,而资本推动的技术进步影响资本产出率。[3](p1-33)Glover e tal(2019)通过104个国家的面板数据分析认为,资本和劳动力之间的替代总弹性接近或低于1,这意味着资本深化不能解释全球劳动力份额的下降。[4](p1-453)黄先海和徐盛(2009)引入希克斯要素偏向型技术进步的思想推导了劳动收入比重变化率的分解公式,在此基础上,利用动态最小二乘法估算了中国劳动密集型和资本密集型部门的劳动边际产出弹性,并对这两类部门劳动收入比重变化进行分解,结果表明,劳动节约型技术进步是两类部门劳动收入比重下降的最主要原因。[5](p34-44)章上峰和陆雪琴(2016)将CES生产函数模型估计得到的劳动产出弹性作为技术偏向的代理变量,把劳动收入份额分解成技术偏向和市场扭曲两个因素,结果表明,技术偏向并不是中国劳动收入份额下降的原因,导致劳动收入份额下降的主要原因是市场扭曲因素。[6](p15-23)二是在要素价格均等化定理、斯托尔珀—萨缪尔森定理等有关思想的研究基础上,从国际分工、专业化、关税、要素议价能力等方面,分析经济全球化对一国劳动收入份额的影响。Harrison(2005)以100多个国家为研究对象,考察了劳动收入份额与全球化程度之间的关系,结果表明劳动收入份额的变化是由要素禀赋、政府支出的变化以及传统的全球化措施如贸易份额、汇率危机等的变动和资本控制推动的,特别是贸易份额上升和汇率危机降低了劳动收入份额。[7](p1-52)Guscina(2006)以OECD中18个工业化国家为研究对象,分析了技术进步、贸易开放和就业保护变化这三个因素对劳动份额变动的影响,结果表明,国民收入在劳动力和资本之间的分配随着资本增强的技术进步和更加全球化的世界经济而调整。[8](p1-33)蒋为和黄玖立(2014)构建了一个国际生产分割分配效应的框架,并利用中国省级面板数据进行了实证分析,结果表明,国际生产分割的上升将导致劳动收入份额的下降,这一影响随着中国资本积累进程不断减小,呈现明显的"U型"趋势。[9](p22-45)余淼杰和梁中华(2014)采用中国制造业贸易企业微观面板数据,研究贸易自由化对企业层面劳动收入份额的影响,实证结果显示,中国的贸易自由化过程通过降低资本品成本、中间投入品价格和技术引进的成本,显著降低了企业层面的劳动收入份额。[10](p154-163)黄平和李奇泽(2020)认为,经济全球化进程中各种生产要素的相对价格和跨国流动性差异以及资本的高收益率优势等因素,都会加剧居民财富不平等状况,而财富金融化和金融全球化会让富有群体享有更高的资产回报率和更快的财富积累速度。[11](p44-59)三是从利率价格传导渠道、利率成本传导渠道出发,通过分析要素相对价格与要素替代、企业融资成本与内源融资、资本要素边际报酬与利率等的关系,考察金融约束对劳动收入份额的影响。陈斌开和林毅夫(2012)通过理论模型和数值模拟相结合,分析金融抑制对劳动收入份额的影响,结果表明金融抑制导致穷人面对更高的贷款利率和更低的存款利率,造成金融市场的“机会不平等”,使得穷人财富增长更慢,甚至陷入贫困陷阱。[12](p3-23)汪伟等(2013)从企业的异质性及其面临的金融环境差异出发,构建了一个包含国有和中小(民营)两类企业动态一般均衡模型,理论与实证结果表明,20世纪90年中期以来中国金融环境的变化导致中小(民营)企业面临的信贷约束收紧,降低了家庭劳动收入的份额。[13](p110-113)张彤进,任碧云(2016)从个人职业选择效应和资本回报率效应两个方面探讨了包容性金融发展对劳动收入份额的影响,利用中国31个省份的面板数据进行了实证分析,检结果表明,包容性金融发展对劳动收入份额存在显著的正向影响。[14](p90-103)四是从经济结构角度出发,考察市场结构特征、产业结构变迁等对劳动收入份额的影响。Azmat e tal(2007)提出了一个包含代理问题、不完善的产品市场竞争和工人谈判的模型,利用了几个网络行业的跨国面板数据,发现私有化在劳动力份额下降的解释中占有相当大的比例。[15](p1-44)Luis e tal(2019)建立了一个理论模型来研究自动化和劳动力市场制度对劳动份额的影响,结果表明,自动化减少了劳动收入份额,劳动力市场制度对劳动收入份额的解释是非常小的。[16](p1-59)魏下海等(2013)通过一个理论模型分析了工会影响劳动收入份额的经济逻辑,并利用2010年中国民营企业调查数据进行实证研究,结果表明,工会导致企业工资率和劳动生产率的显著提升,由于后者升幅更大,最终劳动收入份额反而下降了。[17](p16-28)王宋涛等(2016)通过一个基于市场分割的新古典生产模型分析认为,要素市场分割会加剧资源错配程度,最终降低劳动收入份额。利用1998—2007年中国工业企业数据库构建面板数据进行实证分析,实证结果支持了理论结论。[18](p13-25)

综上所述,现有研究对劳动收入份额下降问题的成因进行了比较全面的解析,并提供了许多值得借鉴的指标计算与定量分析方法。但总体而言,他们多是在西方经济学理论框架下展开的,从马克思政治经济学视角出发的研究较少。同时,多数研究用劳动报酬与GDP的比值来计算劳动收入份额,而GDP本身是一个基于最终产品价值的增量指标,这意味着只考察了一定时期内经济净增量中的劳动收入份额而忽视了中间产品因素。鉴于此,本文从研究的理论框架、研究指标等方面对劳动收入份额下降问题研究进行了一些拓展性思考。

二、基于马克思政治经济学原理的框架构建

本部分主要依据马克思政治经济学中的剩余价值理论、平均利润率规律、社会再生理论等基本原理,通过数理演绎构建一个较为完整的理论框架,对劳动收入份额的影响因素进行理论上的分析,并为后续的经验分析奠定基础。

(一)单一生产部门的情况。

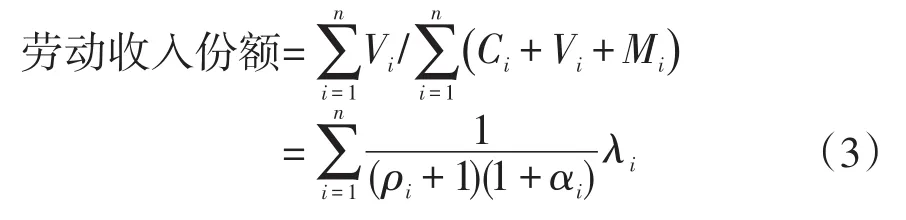

假设经济中只有一个生产部门,C为不变资本,V为可变资本,M为剩余价值,则生产的商品总价值为C+V+M,劳动收入份额的价值表达式为:

其中,α=C/V、β=M/V,根据马克思政治经济学的相关定义,分别为资本有机构成与剩余价值率。

(二)多个生产部门并存的情况。

假设经济中存在n个生产部门,Ci、Vi、Mi分别为第i个部门的不变资本、可变资本和剩余价值,αi、βi分别为第i个部门的资本有机构成和剩余价值率,λi为第i个部门的产出份额,则整个经济中劳动收入的份额可表示为:

根据马克思政治经济学中利润率的定义,对于任意一个子部门而言,有ρi=Mi/(Ci+Vi),则Mi=ρi(Ci+Vi),劳动收入份额可以进一步表示为:

(三)生产部门和非生产部门并存的情况。

前面两种情况仅仅分析了生产部门,或者按照马克思政治经济学的观点,仅仅分析了产业资本部门的情况。接下来按照马克思关于社会资本的三种分类(产业资本、商业资本、借贷资本),将经济划分为生产部门、商业部门、信贷部门三大部门。按照前述推理逻辑,容易得到生产部门和非生产部门并存时劳动收入份额的表达式:

式中三个部分依次表示生产部门、商业部门、信贷部门劳动收入占总产出的份额。其中,λi、、分别为这三个部门中各个子部门产出占社会总产出的份额;ρi、分别为生产和商业子部门的利润率;ri与利润率含义类似,为信贷部门“利息率”。

(四)扩大再生产与劳动收入份额的跨期形式。

前面的分析主要是针对一次生产或初次生产过程,在此进入扩大再生产的环节,考察随着资本积累、扩大再生产的持续、循环,劳动收入份额跨期、动态的表达式。与前面马克思关于社会资本的分类相一致,继续将经济划分为生产部门、商业部门、信贷部门三个部门。相对不足的是,本部分仅仅讨论了部门各自的扩大再生产过程,没有像马克思扩大再生产理论那样,进一步讨论部门之间扩大再生产的相互联系和实现条件。

资本积累和扩大再生产的简单过程如下表1所示。以生产部门为例,m/x为资本家所得剩余价值中用于消费的部分,β为剩余价值率,V+ΔV为t+1期的可变资本,β(V+ΔV)为t+1期的剩余价值。令Ⅰt+1代表生产部门第t+1期的产出,则第t+1期生产部门劳动收入占全社会总产出的份额为:

分别用α、s表示资本有机构成和资本累积率,有ΔV=st+1Mt/(1+αt+1),而Mt=βtVt,则有ΔV=[st+1βt/(1+αt+1)]Vt,令第t+1期产出增长率为gt+1,进而得到:

表1 部门扩大再生产的简单过程与产出示意

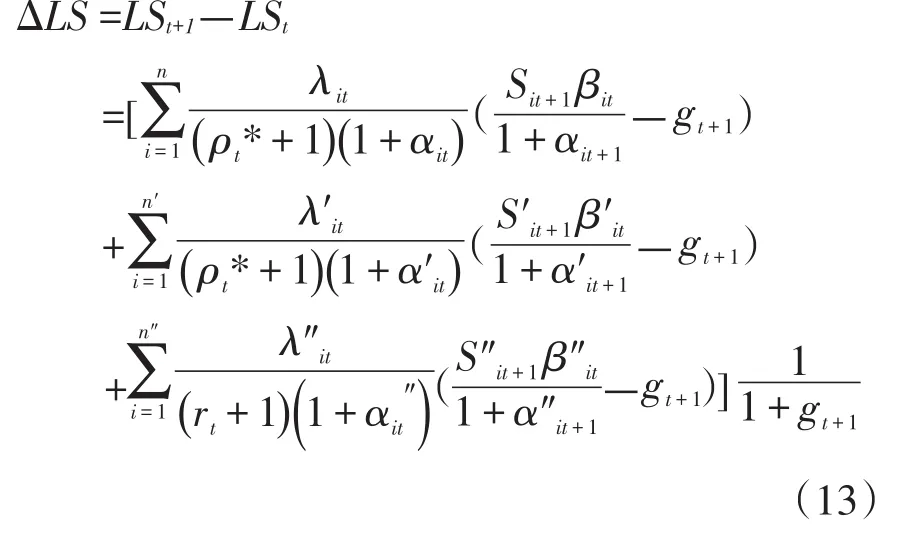

同理,可得其他两个部门劳动收入占全社会总产出的份额。这样,三个部门的占比数量加总即可得全社会的劳动收入份额为:

将式(4)结果代入,可得劳动收入份额更为具体的表达式为:

根据式(8),在其他条件不变的情况下,部门利润率(ρt、ρ′t)、资本有机构成(αt、αt+1)、信贷部门利息率(rt)、产出增长率(gt+1)与劳动收入份额反向变动;资本累积率(st+1)与劳动收入份额正向变动。对于剩余价值率βt,看起来似乎与劳动收入份额正相关,但考察式(2)至(3)的转换可知,βt=ρt(1+αt),剩余价值率越高,利润率ρt越大,将之代入式(8)易知其与劳动收入份额是反向变动的。这从逻辑上也很容易理解,剩余价值率越高,同等条件下资本要素拿走的收入越多,劳动收入的份额自然越少。对于产出占比λt,由于一个部门产出份额增加,其他部门份额必然减少,从而其劳动收入份额变动的影响是不确定的。

最后,由式(8)可以看出,在第t期变量确定的情况下,第t+1期的劳动收入份额仅取决于αt+1、st+1、gt+1三个变量,这为政府实施调控划定了相对较小的工具指标范围。

三、中国劳动收入份额下降问题的经验分析:1990—2015

这一部分,结合1990—2015年相关年度投入产出表,对前面的理论分析结论进行一定的检验,对中国的劳动收入份额下降问题进行经验分析。

(一)主要指标计算说明。

1.劳动收入份额的计算。

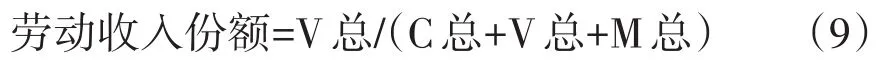

根据马克思经济学观点,社会总产品的价值由不变资本(C总)、可变资本(V总)、剩余价值(M总)三部分组成,则社会总劳动收入的份额可表示为:

由于生产使用的原材料等的价值是一次性转移到产品中去,而机器厂房等的价值则是多次转移的,或者简单说后者通过折旧的方式转移,则社会总产出又可以表示为:

这就是社会投入产出公式,总产出中扣除中间投入品的价值后得到的价值增值,相当于为目前国民经济统计中的GDP:

比较式(10)、(11)容易看出,马克思经济学中的社会总产出与当前国民经济统计中的GDP是不同的。如果用劳动者报酬(V总)占GDP的比值来表示劳动收入的份额(现有研究多采用此种算法),实际上只是考察了社会产出增量中的份额而非总量份额,就忽视了中间投入品因素。

由式(9)、(10),进一步得到劳动收入份额计算公式:

2.其他指标的计算。

资本有机构成(α)、剩余价值率(β)、利润率(ρ)、资本累积率(s)、产出份额(λ)、产出增长率(g)按照定义计算;利息率(r)由金融部门利润/(可变资本+不变资本)计算;对于社会整体或任意部门来说,不变资本=中间品投入+固定资产折旧,可变资本=劳动者报酬(含福利),剩余价值=产出-不变资本-可变资本。

(二)主要数据来源。

1990—2012年投入产出数据来自中国投入产出学会(http://www.stats.gov.cn/ztjc)公布的年度投入产出表,2015年投入产出数据来自国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn/ifnormal.htm)。其中,生产部门、商业部门、信贷部门划分以2015年投入产出表为基准,从农林牧渔业至建筑业所有产业归入本文分析的生产部门;剩余产业除金融保险业外,归入本文分析的商业部门;金融保险业对应本文分析的信贷部门。

(三)劳动收入份额变动的整体分析。

图1 劳动收入份额与利润、利息

图2 劳动收入份额与资本累积、产出增长

大致以1997年、2007年前后为两个分界点,由图1,利润率、剩余价值率表现出与劳动收入份额反向变动的趋势。考虑到信贷对产出作用的滞后性,将信贷部门利息率曲线向前平移1-2期,该曲线与劳动收入份额也表现出一定的反向变动的趋势。曲线变动的这些趋势关系基本与前面的理论分析结果一致。

1997—2007年期间利润率、剩余价值率大幅上升,劳动收入份额显著下降,这与一些研究曾提出的“利润侵蚀工资”的观点[19](p5-13)存在时间上的一致性。2007年之后这一问题逐步解决。从指标期初、期末值比较来看,平均利润率、剩余价值率均较期初明显下降,而平均利息率较期初明显提高。因此,根据图1,劳动收入份额下降的压力主要在于信贷部门的利息率提高,而深化金融改革,减低融资成本,促进实体经济发展正是近些年的热点问题之一。

由图2,仍大致以1997年、2007年前后为界,资本累积率、产出增长率表现出与劳动收入份额反向变动的趋势,这与前面理论分析的结论是一致的。而资本累积率的变动趋势关系则不明显,可能是因为资本累积提高了资本有机构成,反向作用大于正向作用所致。从指标期初、期末值比较来看,产出增长率显著下降,资本有机构成有了较大提升,资本累积率基本维持在1997年“亚洲金融危机”时的水平。因此,根据图2,劳动收入份额下降的压力主要在于资本累积相对不足和资本有机构成提高。而且,随着劳动力成本上升、劳动节约型技术进步,资本有机构成未来面临进一步提高的压力。最后,需要说明的是,产出增长与劳动收入份额“反向变动”的结论是一个值得进一步研究的问题,这在一些关于马克思经济增长理论的研究中也已被指出。[20](p48-57)

(四)劳动收入份额变动的部门结构分析。

图3 三大部门劳动收入份额占比

图4 细分部门劳动收入份额占比变动:1990—2015年

从本文研究的三大部门情况看(图3),1990—2015年,生产部门劳动收入份额占比下降了27.4个百分点,商业部门、信贷部门劳动收入份额占比共计上升了21.5个百分点,但后者的上升不足以弥补前者的下降,整个经济劳动收入份额下降了3.1个百分点。因此,从三大部门结构看,生产部门劳动收入份额的萎缩或者一定程度上说经济“脱实向虚”是劳动收入份额下降的压力所在。按照马克思政治经济学观点,非生产部门收入是生产部门创造的剩余价值(利润)的一部分,所以当经济中非生产部门过度扩张时,整个经济的劳动收入增长将可能成为“无源之水”。

从细分部门来看(图4),1990—2015年,劳动收入份额占比变动最大的为农林牧渔业,下降了30.5个百分点;其次是批发零售业,公共管理、社会保障和社会组织业,分别上升了4.0和3.3个百分点;传统纺织行业下降1.3个百分点,电子及通信设备制造、交通运输设备制造等产业分别上升了1.8和1.1个百分点(其他行业变动均在一个百分点以下,图中未列出)。总体而言,其他行业劳动收入份额的增加难以弥补农林牧渔业的巨大降幅。因此,从传统农林牧渔业向工业和服务业产业结构的演变,是中国劳动收入份额下降主要原因,这与国际货币基金组织(IMF)的观点是一致的。

(五)劳动收入份额调控的主要工具指标和临界条件。

从前面的理论分析、经验分析看出,劳动收入份额受较多变量和因素影响。对于政府的宏观调控来说,一下子调控这么多变量目标是不明确的。因此在本部分的最后,讨论宏观调控的主要工具指标和临界条件问题。

根据式(6)—(8)可得:

可以看出,在第t期变量既定的情况下,第t+1期劳动收入份额的变动趋势取决于三个部门资本累积率(st+1)、资本有机构成(αt+1)和整体经济增速(gt+1)之间的关系。当st+1βt/(1+αt+1)<gt+1时,劳动收入份额趋于下降;当st+1βt/(1+αt+1)>gt+1时,劳动收入份额趋于上升;当st+1βt/(1+αt+1)=gt+1时,劳动收入份额保持不变。

根据式(13),以2015年指标数据为基准,假设未来一段时期中国经济保持6%~7%的产出增速,估算相关结果如下表2。未来一段时期,政府要实施调控保证劳动收入份额稳步提升,只要采取措施调节资本累积率和资本有机构成两大类指标,使其关系同时满足三大部门内部临界条件即可。如果不能同时满足,只要部门之间满足19st+1/(1+αt+1)+76.8s't+1/(1+α't+1)+2.3s''t+1/(1+α''t+1)>13.2这一临界条件,也能实现提高劳动收入份额的目标。

四、结论

本文通过将马克思政治经济学相关基本原理数理化,构建了一个用于劳动收入份额变动问题分析的理论框架,并结合1990—2015年投入产出数据,将之用于中国劳动收入份额下降问题分析,得出如下几点主要结论:

第一,基于马克思基本原理的分析与基于西方经济学理论的分析相比,劳动收入份额的计算方式是不同的。现有多数基于西方经济学理论的研究用劳动报酬与GDP的比值来计算劳动收入份额,只考察了一定时期内经济净增量中的劳动收入份额而忽视了中间产品因素。其结果要么高估劳动收入份额,要么夸大劳动收入份额波动幅度。如按照国际货币基金组织(IMF)与国际劳工组织(ILO)的数据,20世纪90年代以来中国的劳动收入份额下降了近15个百分点,而本文基于马克思政治经济学基本原理的估计,这一数字约为3个百分点。

第二,相较于已有研究,本文提出了相对简洁和较为明确的调控工具指标和临界条件。如政府要在第t+1期实现劳动收入份额提高,只要控制部门资本累积率(st+1)、资本有机构成(αt+1)和产出增速(gt+1)三个主要指标,使三者的关系满足st+1βt/(1+αt+1)>gt+1这一临界条件即可。同时,在未来一段时期中国经济6%~7%的产出增速假设下,给出了更为具体的条件。

第三,1990—2015年中国劳动收入份额总体是趋于下降的,当前劳动收入份额下降的压力主要在于资本累积率相对较低(或者说投资热情不高),而资本有机构成、信贷部门利息率较大提升。同时,从结构性因素看,经济“脱实向虚”抑制劳动收入份额的提升。产业结构从农业向工业、服务业转换是其中的主要因素。这些因素之间存在一定的内在联系,未来可以通过深化税收改革、金融改革降低资本累积成本,提高社会投资热情,但要防止资金过多流入非实体部门,也要注意不要过度“机器代人”导致资本有机构成过高。

第四,避免低增长的平等。本文的分析发现,产出增长与劳动收入份额提升存在“两难”(式8),这一“两难”问题在一些关于马克思经济增长理论的研究中也已被指出。因此,未来不能纯粹为了提高劳动收入份额而忽视发展问题,陷入“低增长的平等”陷阱。[21](p157-184)

表2 劳动收入份额提高的临界条件

——基于规模和结构的双重视角的研究