左侧大脑半球大面积脑梗死患者全面、全程康复治疗1例报告

李玲,李明月

1 病例介绍

患者,女,68岁。患者2018年7月18日下午被家人发现跌倒在地,呼之不应,伴大便失禁,无呕吐,无肢体抽搐,立刻送往当地医院。头颅CT示左侧大脑半球大面积脑梗死并脑水肿,肺部CT示双肺感染,诊断为“脑梗死,肺部感染”,予以脱水降颅压、抗血小板、抗感染及对症支持治疗,患者意识无明显好转。复查头颅CT(2018-07-21)显示脑组织水肿程度较前加重,遂于2018年7月21日行“开颅去骨瓣减压术”,术后予气管插管接呼吸机辅助呼吸、对症支持治疗及床边康复治疗,于2018年8月1日神志转清,脱离呼吸机,但患者无法坐立,右侧肢体无动作,失语,饮水呛咳,且仍咳嗽、咳痰明显,间断有发热。为求进一步康复治疗于2018年8月3日收入中山大学附属第三医院康复医学科。

既往史:发现血压升高10余天,血压最高达160/80 mm Hg(1 mm Hg=133.32 Pa),暂未用药治疗。发病以来体重减轻约5 kg。

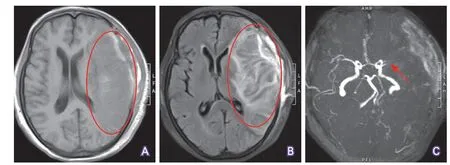

图1 患者入院头颅MRI影像

入科查体:血压:150/62 mm Hg,留置胃管,留置尿管,低流量吸氧。体型消瘦,BMI:15.2 kg/m2,嗜睡,表情淡漠,情绪低落,间有烦躁。左侧额颞顶部可见约10 cm弧形手术疤痕,局部头颅内陷。呼吸24次/分,双侧呼吸运动度减弱,双肺呼吸音粗,可闻及散在湿啰音。心率78次/分,心律齐,未闻及杂音,腹平软,未触及包块,无压痛及反跳痛,双下肢不肿。神经系统查体:双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,右侧鼻唇沟变浅,双侧咽反射减弱,伸舌居中。完全性失语。进食2 mL水呛咳两次。肌力检查不配合,粗测左侧肢体肌力4-级,右侧肢体肌力0级,左侧肢体肌张力正常,右侧肢体肌张力下降,右侧肢体腱反射亢进,右侧Hoffmann征阳性,余病理征未引出。各项转移均不能独立完成,无坐位平衡及站位平衡,日常生活活动完全依赖。

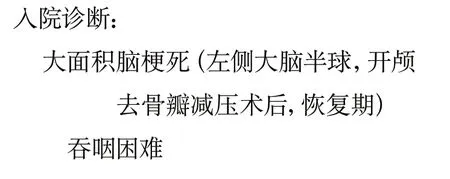

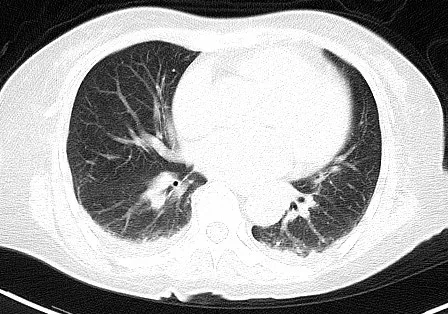

辅助检查:头颅MRI(2018-08-05)显示开颅去骨瓣减压术后改变,左侧额颞顶局部骨质缺损,左侧大脑半球大面积脑梗死,脑中线结构右偏(图1A、图1B);头颅MRA提示左侧大脑中动脉M1段以及远端分支闭塞(图1C);肺部CT(2018-08-04)提示双肺感染(图2)。

图2 患者入院胸部CT影像

2 诊疗经过

药物治疗:予调脂、抗血小板、控制血压等卒中二级预防;予抗感染及对症处理,患者咳嗽、咳痰逐渐好转;予改善认知、改善情绪药物治疗,患者情绪较前稳定,康复配合程度提高;予加强营养支持治疗。

2.1 入院时康复评定及康复计划(发病2周,2018年8月3日)

2.1.1 运动功能 功能评定:右肩关节半脱位约一横指;Brunnstrom运动功能评定:右上肢Ⅰ期,右手Ⅰ期,右下肢Ⅰ期。

治疗计划:本阶段运动治疗主要目的是:①刺激诱发肌肉主动收缩;②加强躯干肌力量,改善转移及平衡能力;③预防并发症。

方案:①良肢位摆放,佩戴肩吊带;②垫上训练:偏瘫肢体被动活动、本体感觉神经肌肉促进技术(proprioceptive neuromuscular facilitation,PNF)疗法、悬吊下主动辅助运动、翻身训练、坐位平衡训练等,每项5~10 min,每次40 min,每日1次;③物理因子治疗:神经肌肉电刺激患侧上肢伸肌及下肢屈肌,每次20 min,1次/日;患侧肢体气压治疗,每次20 min,每日1次;④无创性脑刺激:重复经颅磁刺激(右侧M1运动区,1 Hz,11 min),每日1次。

2.1.2 言语和吞咽 功能评定:采用西方失语症成套测验进行评估。评定结果:完全性失语(自发言语0分,听理解0分,复述0分,命名0分),伴口颜面失用,言语失用。吞咽造影检查:口腔控制、运送不良,吞咽启动明显延迟,舌骨-喉复合体上抬、前移幅度不足,会厌翻转不足;进食中稠食物2~4 mL口腔、咽腔中等量残留,有渗漏、误吸;进食高稠食物基本同上;进食果汁4 mL口腔少量残留,有误吸;咳嗽反射缺失,环咽肌开放正常,食管蠕动减慢。印象:口腔期中度障碍,咽期重度障碍,隐形误吸,Rosenbek渗透-误吸分级:8级。

治疗计划:①言语训练:听理解训练(单词与画、实物匹配)、复述训练等,每次40 min,每日1次;②吞咽训练:口唇、舌肌、咀嚼肌运动训练,口颜面感觉训练(如冷刺激、味觉刺激及振动刺激等),每次40 min,每日1次。

2.1.3 认知和作业治疗 功能评定:①认知评估无法配合;②Fugl-Meyer运动功能评分:上肢:4/36,腕手:0/30;③改良Barthel指数:2分(大便2分)。

治疗计划:①手功能训练:手关节被动活动、患手负重、Bobath滚筒、Bobath握球等,每项5~10 min,共30 min,每日1次;②日常生活能力训练:如主动进食、个人卫生、更衣等;③认知训练:数字排序、比较大小等,每次20 min,每日1次;④无创性脑刺激:经颅直流电刺激,阳极左前额叶背外侧区,阴极右前额叶背外侧区,2.0 mA,每次20 min,每日1次。

2.1.4 肺功能 功能评定:肺功能测定患者配合欠佳;呼吸浅快,清醒平静下患者呼吸频率为22~26次/分,翻身等活动时可达30~35次/分;呼吸运动度减弱,咳嗽力量弱;停吸氧30 min后血氧饱和度为88%~93%,动脉血气氧分压为65~70 mm Hg。

治疗计划:①体位管理:非睡眠时间多取靠坐位休息,床头抬高60°;②气道排痰:手腕叩击背部排痰,每次5 min,每日3~5次;体外振动排痰机,每次15 min,每日1次;③呼吸训练:三球呼吸训练器、吹蜡烛、吹口哨等,共约20 min,每日1次;④有氧训练:康复踏车训练,强度循序渐进,每次10~15 min,每日1次;⑤理疗:背部超短波治疗,每次20 min,每日1次。

2.2 一月后康复评定及康复计划(发病6周,2018年9月3日)

2.2.1 运动功能 功能进展:①Brunnstrom运动功能评定:右下肢Ⅱ期;②肌力:右下肢近端肌力2-级,远端肌力1级;③可独立向两侧翻身,坐位平衡1级。

治疗计划:本阶段运动训练的目的为建立坐位动态平衡和站位平衡、加强患侧下肢负重能力。方案调整:将翻身训练改为平行杠内重心转移训练,悬吊下主动辅助运动改为减重下佩戴膝踝足矫形器步行训练,待膝关节稳定性改善之后,调整为减重下佩戴踝足矫形器步行训练。

2.2.2 言语和吞咽 功能进展:可复述少量简单词汇,口颜面失用较前改善。吞咽造影检查:吞咽启动稍延迟,进食微稠食物2~4 mL、中稠食物2~4 mL、高稠食物2~6 mL无渗漏、误吸,进食中稠食物6 mL有渗漏,高稠食物6 mL口腔少量残留;印象:口腔期中度障碍,咽期中度障碍。

治疗计划:在口颜面感觉、运动训练的基础上,增加进食训练:坐位,头稍向前20°,用勺子将食物放在舌根部,从2 mL开始,从进食香蕉泥、猕猴桃泥等均质黏性食物开始,逐渐增加进食量和食物种类。

2.2.3 认知和作业治疗 功能进展:Fugl-Meyer运动功能评分,腕手进展至4/30。改良Barthel指数评分进展至7分(大便2分,穿衣2分,进食2分,修饰1分)。

治疗计划:治疗方案同前,并根据患者耐力提高情况逐步增加作业治疗的训练强度。

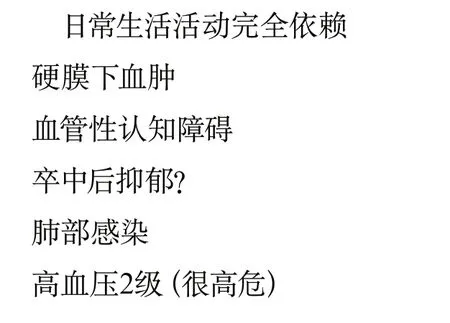

2.2.4 肺功能 功能进展:患者肺部啰音消失,清醒平静下呼吸频率正常,呼吸运动度增加,呼气时间延长,咳嗽力量增强;未吸氧状态下血氧饱和度及动脉血氧分压正常,复查肺部CT(2018-08-14)示炎症较前吸收(图3)。

治疗计划:停止排痰治疗及背部超短波治疗,逐步加强呼吸训练及有氧训练。根据功能进步不断调整上述治疗计划,经过4月余的综合康复治疗,患者呼吸功能改善,已停止吸氧治疗,血气正常,各项营养指标良好,已经口进食,请神经外科会诊后,考虑可完善颅骨缺损成形术,于2018年12月20日转入本院神经外科进行颅骨缺损成形术,手术顺利,术后一周转回本科继续康复治疗。

2.3 出院时康复评定和康复计划(发病6个月,2019年1月16日)

2.3.1 运动功能 功能进展:①下肢运动功能改善,戴踝足矫形器可拄拐步行10 m,Brunnstrom运动功能评定:右下肢Ⅲ期;②肌力:右上肢近端肌力1级,远端肌力1级,右下肢近端肌力2+级,远端肌力1+级;③改良Ashworth痉挛评定:右上肢1级,右下肢1级;④中等量辅助下可由坐位站起,坐位平衡2级。

图3 患者复查胸部CT影像

2.3.2 言语和吞咽 功能进展:可自发说出如“吃”“没有”“苹果”等几个简单词语,可复述简单两字词汇,指令执行不配合,对指令做出点头、摇头和摆手等动作。复查吞咽造影示:口腔期无障碍,咽期无障碍,无误吸。目前完全经口进食各种性状食物。

2.3.3 认知和作业治疗 功能进展:日常生活能力提高,改良Barthel指数:23分(大便2分,小便2分,穿衣2分,进食5分,修饰3分,洗澡1分,转移3分,步行3分,如厕2分),日常生活重度依赖。

2.3.4 康复计划 出院时制订出院后家庭康复计划:①佩戴踝足矫形器拄拐步行训练,每日20 min;②患侧肢体各关节的被动活动,每日20 min;③听理解及复述训练,每日10 min;④继续加强生活自理能力训练。

2.4 发病1年后随访 发病1年后随访患者,患者下肢运动稍改善,戴踝足矫形器可拄拐步行20 m,右下肢近端肌力3-级,远端肌力1+级,但右上肢无明显进步,肌肉轻度萎缩;理解力稍改善,对简单问题可做出点头、摇头、微笑等反应,偶可完成简单一步指令,自发言语较少,可复述简单词汇;日常经口进食无异常;日常生活能力提高,改良Barthel指数:42分(修饰3分,洗澡1分,进食8分,如厕2分,穿衣2分,大便控制10分,小便控制10分,转移3分,步行3分)。

3 讨论

大面积脑梗死(massive cerebral infarction,MCI)一般指由大脑主干动脉闭塞而形成较大面积的脑梗死,发病率占所有缺血性卒中的3%~15%,具有较高的致残率和病死率。临床多指梗死灶直径>4 cm并波及2个以上脑叶,或梗死面积大于同侧大脑半球1/3或1/2[1]。MCI梗死区域以大脑中动脉最为常见,其分支分布于半球皮质,诸如运动、感觉、侧视及语言等重要中枢,一旦发生梗死将导致广泛的功能障碍,预后较差。在发病早期尽早介入综合康复治疗,充分把握脑重塑的关键时期,最大限度完成合理的脑功能重建,将有助于改善患者的日常生活能力[2]。

该患者在大面积脑梗死后早期开始康复治疗,在急性期进行床边康复治疗,主要为良肢位摆放和关节被动活动,发病2周后转入康复医学科行综合康复治疗,虽然功能障碍严重,但仍取得了较好的康复效果。一项针对969例患者的队列研究表明,卒中发病后开始康复得越早,功能恢复越好。这种现象在严重功能障碍的患者中表现更为显著,而中度功能障碍的患者次之[2]。有观点认为,这归因于脑在损伤后具有短暂的“敏感期”,这个时期脑对丰富环境和康复训练的反应有所增强,因此重症卒中患者在病情稳定后更应该尽早介入康复治疗[3]。

中山大学附属第三医院康复治疗团队对患者进行全身查体和全面功能评估,针对患者的临床情况和功能障碍,制订针对基础疾病及调节情绪、改善认知的药物治疗、营养支持治疗方案,以及肢体运动、肺功能、吞咽、言语、认知、日常生活能力等各方面的全面康复方案。许多研究表明,不同功能障碍会互相影响,而合理安排多种康复项目可以起到相互促进的作用。比如,运动训练可以改善认知[4]、肺功能[5]、情绪[6],肺功能训练可以改善吞咽[7],卒中后抑郁和认知功能可相互影响[8],情绪改善可增加康复积极性提升训练效果等。这就需要康复治疗团队合理的统筹安排多种功能障碍并存的患者的治疗项目,达到最高效的功能进步。

该患者从病程早期开始进行持续康复干预,发病后6个月回归家庭,执行家庭康复计划,期间不断更新治疗方案。最终达到及维持患者的功能进步和逐步提高生活自理能力。多项研究表明,卒中功能障碍在发病后前3个月内恢复最快,3个月后开始减慢,6个月后进一步减慢,但1年后仍有缓慢恢复[9]。通过对1078例卒中患者的前瞻性多中心随机对照研究也表明,在社区或家庭康复过程中,患者的运动功能、日常活动能力等方面仍有显著改善,规范的全程康复能够提高卒中患者生活质量,降低并发症的发生率[10]。

综上所述,对大面积脑梗死患者进行早期、全面、全程康复,最大限度地减轻患者功能障碍和改善预后,可以使患者获得更好的日常生活活动能力和生活质量,最终回归家庭,融入社会。