跨学科阅读素养的基本内涵

【摘要】跨学科阅读素养是不同学科阅读素养的“最大公约数”,即最大程度上适用于不同學科的阅读素养。它具有基础性、公共性和跨越性等特征。抽象概括与分析类化两种阅读思维方式及所形成的阅读能力,理解文本中的阅读图式的建构与应用能力,国民阅读中相当普及的非连续文本阅读所需的各种能力,是跨学科阅读所需要培养的素养内容。语文学科阅读与非语文学科阅读存在不同目的和功能,阅读素养的内涵与作用也不尽相同,但相互之间具有迁移和反哺现象,是跨学科阅读中需要重视的问题。

【关键词】跨学科;阅读素养;基本内涵

【中图分类号】G633.3【文献标志码】A【文章编号】1005-6009(2020)43-0022-05

【作者介绍】薛海兵,江苏省南通第一中学(江苏南通,226001)教师,正高级教师,江苏省特级教师。

一、跨学科阅读素养的概念

“跨学科”一词最早是由美国哥伦比亚大学心理学家伍德沃思教授(R.S.Woodworth)于1926年提出。[1]此后,跨学科作为一种教育与研究形态,主要指将有关系的交叉学科加以融合从而创造出一个领域广泛的新学科或新项目的科研行为与形式。跨学科阅读(Interdisciplinary Reading)是跨学科教育、研究和学习的基础,更是当下流行的“跨界学习”(Cross learning Program)[2]的基础,但对高中阶段教育而言主要是指跨学科学习所必需的泛文本阅读。

基于跨学科或者跨边界的阅读,具有夯实阅读素养、突破思维局限以及拓展眼界、激发灵感、挖掘潜力、提升能力的功能。故而,在新课程改革实施以来,在引进国外跨学科阅读素养研究PIRLS和PISA测试项目之后,基础教育阶段的跨学科教育,尤其是跨学科阅读得到了前所未有的重视。比如,在2017年版的《普通高中课程方案》中,国家对普通高中课程的综合实践活动明确提出了“以开展跨学科研究为主”[3]的要求。在大力提高国民素质、奠定终身发展基础、促进全面发展和提升学科核心素养方面,跨学科阅读越来越显示出其无可替代的重要价值和地位。

阅读素养指学生在阅读方法、阅读能力、阅读思维和阅读心理等方面形成的整体阅读水平。阅读心理包括阅读兴趣、阅读态度等内容。相比之下,阅读思维对形成阅读素养有更直接、更重要的作用。阅读思维是指阅读者在熟知阅读材料的基础上,运用自己的全部知识和心智,感知、理解和评价阅读材料的心理过程。一般说来,阅读思维的过程是阅读分析与阅读综合,分析与综合的高级阶段是抽象和概括;阅读思维的品质,如思维的广度和深度、思维的批判性、思维的逻辑性、思维的灵活性等,都会影响阅读的质量和效率;阅读思维的实质是形象思维与逻辑思维的结合体,它具有全面性、深刻性、联系性、创造性等特性。不同学科对阅读思维诸元素的不同组合,形成了具有学科特色的阅读思维模式。

不同学科的阅读思维模式,各有其特性及侧重。如果按照学科分类,阅读思维大致可以分为工具理性的思维模式、科学理性的思维模式和人文理性的思维模式。例如,美术偏重图片的视觉化阅读,音乐则是音符的听觉化阅读,数理学科则是综合数、形、符、文多种文本形式的抽象化阅读等。在阅读素养的培养与形成过程中,阅读方法的运用,阅读能力的形成,阅读心理的伴随,都在阅读思维中得到展现,进而形成有效的阅读模式。阅读的核心是理解,阅读素养的中心任务就是借助文本理解获取学科信息,同时借助阅读建构相关学科的知识模型。这就是阅读素养中最重要的文本阅读能力和模型建构能力。

跨学科阅读素养(Interdisciplinary Reading Literacy)是指为完成跨学科学习任务,实现个人发展目标,理解、运用和反思多学科文本,独立学习或参与共同体学习,所应具备的学科文本阅读和泛文本阅读的基本素养。跨学科阅读素养是不同学科阅读素养的“最大公约数”,即最大程度上适用于不同学科的阅读素养。“它可以理解为满足学科学习的基本阅读素养。它具有基础性、公共性和跨越性等特征。”[4]跨学科阅读素养对于顺利完成学科学习和综合研究等都具有奠基性作用。

二、跨学科阅读素养的基本内容

我们将研究阅读素养的重点放在对阅读思维的研究上,也是为培养阅读素养寻找一个有效的突破口。我们要重点寻求的是跨学科阅读中共性的素养因子,也就是那些有助于建构学科阅读思维模式的普遍性阅读素养因子。研究发现,跨学科阅读素养包括以下基本内容。

1.概括能力是文本阅读中归纳思维的基础。

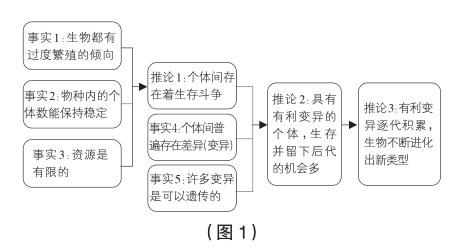

概括能力是阅读素养的重要内容。思维的最显著特征就是概括性,在真正的文本阅读训练中,概括能力的培养是绝不可或缺的。从心理学的角度讲,概括就是把不同事物的共同属性抽象出来后加以综合,从而形成一个日常概念或者科学概念。文本阅读中的概括能力,指的是把事物的共同特点加以归纳提炼的能力,要求用简明扼要的语言文字把文本内容准确表达出来,能从现象中揭示本质,能把具体形象抽象化。文本阅读中的概括能力普遍适用于所有学科。通过文本阅读将学科知识转换为学科模型建构从而解决问题,这是跨学科阅读的主要目的之一。这种转换能力是建立在高度抽象概括的基础之上。例如,概念模型是非语文学科中重要的模型建构类型之一,这种模型是以文字表述来抽象概括出事物本质特征的模型。不仅建模过程是部分基于文本阅读的,甚至模型呈现方式最终也大都须以高度概括的文字、文本的方式表达出来。如下页图1达尔文自然选择学说的解释模型所示,生物学科中达尔文自然选择学说的解释模型的建构呈现,就是文本概括能力运用的范例。

一般来说,概括能力的培养与迁移需要注重信息加工、心理机制和学科差异三个方面的训练。

从信息加工的角度看,概括能力的训练需建立在信息捕捉、筛选的基础上。准确捕捉和筛选出符合要求的關键信息,是提高概括能力的重要前提。

从心理机制的角度看,概括能力活动的心理轨迹由感受(捕捉对文章的第一印象)、理解(通过分解文章整体分层领会)、综合(在感受、理解的基础上对文章分解的各部分的有机联合并表述)三部分构成。

从学科专业的角度看,概括对于知识理解和能力形成有着学科性差别。文科更侧重于意向的提炼组合,理科更侧重于关系的逻辑整合。在概括能力的迁移训练中要有选择性和侧重性,诗歌教学与散文教学中的阅读概括能力对其他学科的概括能力的迁移作用是不同的。

总之,概括要求学生能够通过抽象概括的方法去发现和表达文本的中心意思。概括是在抽象的基础上进行的综合,也就是要在分析与比较的基础上,把事物的本质特征及其主要方面抽象出来,联系到一起形成深刻、完整且具有本质性的认识。分析、抽象、归纳与综合是概括的重要手段。概括的主要价值是在个别认识的基础上获得具有普遍意义的认识。概括不仅是科学发现的重要方法,也是文本阅读的重要方法。

2.分析类化能力是文本阅读中演绎思维的基础。

分析类化能力是阅读素养的另一个重要内容。阅读分析能力就是运用若干种演绎思维的方法,将复杂的文本分解成部分进行分析判断,以求得趋向于理解目标的结论的能力。拆解能力、比对能力、辨异能力、分类能力等是分析类化的主要能力元素。而跨学科阅读素养的迁移最终得以实现的关键,在于经过归纳概括与联想融合之后,能够对其加以分析类化适合于思维方法的普遍运用。这个关键必须在各学科教学中不断加以强化和落实。

例如,笔者在教学晚唐“花间词”时,在引导学生感受花间词的风格特征及其内部分野的教学环节,就引导学生对比阅读温庭筠与韦庄的词,让学生通过元素分解和比对,发现花间词的风格特征,并进一步了解以温词为代表的花间派和以韦词为代表的花间派的不同之处。这样的教学既落实了文本风格的学习,又对学生进行了逻辑思维能力的训练与培养。

比较阅读教学中的分析类化能力的培养,既适用于单一文本内部的分析,也适用于其他学科文本阅读阶段的逻辑分析。例如,在“化学反应”学习阶段的文本阅读中,学生应当能够根据语文阅读能力对课程学习材料做出分析类化。表明物质类别的文本语句,表明物质反应状态的文本语句,表明变化与结果的文本语句,同类物质与异类物质的叙述与说明语句,甚至涉及文本内部条件、关系的逻辑梳理等,都是文本阅读中必须完成的分析类化工作。这里的分析类化不是指学科知识(如化学物质),而是所阅读文本材料的分析类化,是关于阅读素养的分析类化,可能需要学科知识作为类化依据。如果学生在语文学科的阅读学习中掌握了分析类化的一般方法,并且意识到它对于公共阅读的作用与价值,那么就可能将其成功迁移到其他学科的学习中。

3.阅读图式的建构与运用是提高理解力的关键。

阅读是复杂的认知行为与理解过程,这种认知理解必须在图式中进行。图式是存在于记忆中的认知结构或知识结构。“图式的活动是主动的,而且图式具有明确的组织结构。”[5]173当我们需要理解事物或现象时,记忆中的图式会发挥作用。跨学科阅读素养研究就是对阅读过程中的图式及其功能与活动的研究。图式理论与篇章阅读的关系是阅读心理学的重要研究内容。语文学科和其他学科的阅读就是要将图式理论充分运用到阅读实践中,提高学生的阅读理解水平。安德森认为,我们可以从图式理论的实验研究中得到与阅读与教学有关的几点启示,即“如果一个人知道的东西越少,那么他所能理解的东西就越少;具有任意性的知识,乃是在阅读中产生混淆、缓慢的加工活动以及不适合的推论的源泉;要把篇章中的信息编织成首尾一贯的总的表征,就需要对这些信息进行精确的、整合的推论”[5]215。因而,我们的学生要不断丰富书本知识和生活知识,重要的是那些有助于理解文本的各类图式。

图式理论认为,“当熟练阅读者阅读篇章时,从下到上和从上到下两种加工是同时发生的,并且发生在所有的分析水平上”[5]181。这里所指的“从下到上”和“从上到下”分别指图式活动或控制的两种方式,即材料驱动和概念驱动。这两种驱动发生在词语加工、句法加工、语义加工和解释水平的加工四个水平上。“在用图式理论来说明认知过程的时候,其中的一个关键问题是推论。”[5]199简单说来,在正确认知过程中,阅读者需要在四个方面做出有关推论的努力,他需要确定选择何种图式,需要运用所选图式指导其中的内容具体化,需要科学运用“缺少的价值”使变量具体化,需要对缺少知识的内容进行推论。例如,阅读李贺的《天上谣》并试图理解其创作意图和主旨,读者需要利用“缺少的价值”正确调用神话寓意图式,从而做出解释水平上的分析推论。“缺少的价值即是对于那些我们尚未观察到的变量的最初的猜测。”[5]171我们看到作者对天空的美好想象,我们并没有看到诗人的实际生活情境,但是我们可以推论,现实生活可能是不如人意的;可以推论“对美好生活的向往,正是作者对社会现实和个人处境不满意的曲折反映”的主题,而这正是作者隐藏着的需要表达的真实意图。

在不同学科内容的学习过程中,阅读文本就是一个建构和积累学科性图式的过程。同时,这也是一个反复运用相同图式并使之得到长时记忆的学习过程。学习到了瞬时产生条件反射的程度,图式主动呈现,知识顺应同化,就达到了理解材料和解决问题的目的。即便面临陌生文本,也能在相似词汇、语义和篇章层面自觉调动图式,从而创造性地解决问题。这就是阅读的图式理论在不同学科新知学习和评价测试中的普遍应用。因而,阅读图式的建构与运用是提高理解力的关键,它也因此成为跨学科阅读中最重要的素养内涵。

4.非连续性文本阅读能力是现代阅读的必备素养。

现代阅读学将阅读文本划分为连续性文本与非连续性文本。连续性文本主要是指以句子和段落构成的散文类文本,非连续性文本又称“间断性文本”,相较于具有叙事性、文学性的连续性文本而言,是由逻辑、语感不严密的段落层次构成的阅读文本形式。非连续性文本一般包括图表、图解文字、目录、说明书、广告、地图、索引等。非连续性文本能够更直观地表达所传递的基本信息,具有概括性强、醒目、简洁等特点。连续性文本与非连续性文本阅读是跨学科阅读必须面对的重要内容。特别要说的是,在我们这个图文时代,非连续性文本在非语文类学科及公共阅读中普遍存在,是现代人的重要阅读对象。学会从非连续性文本中获取我们所需要的信息,得出有意义的结论,也就成了现代公民应具有的阅读能力。