潜伏期电针镇痛对分娩产妇应激及硬膜外镇痛效果的影响*

李茂军,未彬秀,邓秋霞,刘 欣,朱晓东,张 英

(1. 四川省邻水县人民医院麻醉科 邻水 638500;2. 西南医科大学附属中医医院麻醉科 泸州 646000)

分娩疼痛伴随分娩过程产生并逐渐加强,使产妇处于恐惧、紧张、焦虑等情绪中,而分娩疼痛自潜伏期就已存在,只是每个产妇疼痛程度不同,但都会给产妇带来精神和身体上的创伤,随着产程进展,疼痛程度愈发强烈,可诱发严重应激反应,继而引起产妇酸碱平衡紊乱,宫缩异常,产妇疲劳等,可造成胎儿宫内窘迫、产程延长、分娩出血、剖宫产和阴道助产率增加等[1]。据证实分娩疼痛与复杂区域疼痛综合征或截指疼痛程度相当[2]。因此潜伏期分娩镇痛非常有必要,但目前传统的镇痛方法用于潜伏期其安全性仍有有待提高,如可能会抑制宫缩、延长产程,剖宫产和阴道助产率增加、降低新生儿Apgar评分等[3]。本究采用电针方法,从潜伏期开始镇痛,观察其疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究经邻水县人民医院伦理委员会批准,纳入2016年1月-2018年6月在我院产科阴道分娩初产妇104 例。将所有纳入研究产妇按随机数字表法分为三组:A组:(电针+硬膜外阻滞),n=37;B组:(假电针+硬膜外阻滞),n=36;C 组:硬膜外阻滞组,n=31。纳入标准:(1)头位单胎;(2)临产;(3)初产妇(37 周-42周);(4)头盆对称;(5)胎儿体重预计2 kg-4 kg;(6)无针灸治疗史;(7)适宜阴道分娩;(8)自愿硬膜外镇痛;(9)理解并签字。排除标准:(1)脐带绕颈、胎位异常;(2)骨盆、胎盘异常;(3)脏器功能严重异常;(4)糖尿病;(5)生殖系统异常;(6)精神异常者;(7)穿刺部位皮肤异常;(8)胎心异常

1.2 方法

本研究选择合谷、三阴交穴,二者已常规用于针刺镇痛,且常配伍使用[4]。在产妇规律宫缩至宫口1 cm时,针刺A 组产妇双侧合谷、三阴交穴,得气后,接韩式穴位神经刺激仪,两对电极各自连接到同侧三阴交和合谷穴,通电刺激30 min,间隔15 min,然后再通电30 min,如此交替进行直至宫口3 cm。参数设置:以2 Hz/100 Hz 疏密波刺激,6 s 为周期,2 Hz 与100 Hz 刺激交替输出,2 Hz波宽为0.6 ms,100 Hz波宽为0.2 ms,强度以产妇能耐受为宜。B组只将针刺针轻轻刺激产妇相应穴位,但未刺破皮肤,然后用胶布固定并接电极,同时保持韩式穴位神经刺激仪电流开关关闭状态。C 组无电针干预。三组在宫口3 cm 时于L2-3 间隙操作硬膜外阻滞,注入1%利多卡因3 mL,监测5 min,无全脊髓麻醉及入血证据,注入4 mL 负荷量舒芬太尼(0.05%)、罗哌卡因(0.1%)混合液,10 min 后测试平面,严控胸10 以下水平,然后接硬膜外自控镇痛装置(PCA),按6 mL/h 泵注,PCA 单次量4 mL,锁定时间30 min,产妇据疼痛感受自控PCA 按键追加药物,至宫口10 cm停用PCA。

1.3 观察指标

视觉模拟评分法(VAS):评分标准(0 分-10 分),0分:无痛;3 分以下:轻微疼痛;4 分-6 分:明显疼痛;7分-10 分:疼痛难忍。评估时间点:T0、T1、T2、T3、T4、T5、T6。常规连续胎心、产妇心电监测等。记录产妇按压PCA 有效次数、按压总次数,缩宫素使用时间(min)、舒芬太尼和罗哌卡因用量等,分别于T1-T3、T6时抽取产妇静脉血并采用ELISA 试剂盒测量血ACTH、COR浓度。

1.4 统计分析

数据统计处理采用SPSS 19.0系统进行,所有计量资料以(-x±s)示,计数资料采用率或百分比表示,多个样本均数比较采用方差分析(one-way ANOVA),组间两两比较采用SNK 法;计数资料组间比较采用χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

该研究总共纳入120例,每组40例,但A 组有2例退出研究,1例剖宫产,B组2例退出研究,1例剖宫产,C组有6例退出研究,3例因为娩出后称重新生儿体重>4 kg,与分娩前胎儿体重评估有差异而剔除研究,最终三个组各有37、36、31例。

2.1 产妇一般资料统计与比较

三组产妇年龄、分娩时孕周、所产新生儿体重比较均无显著性差异(P1>0.05),组间两两比较均无统计学差异(P2>0.05),认为三组产妇在随后的统计分析中具有可比性。见表1。

表1 产妇一般资料比较(-x±s)

2.2 镇痛疗效比较

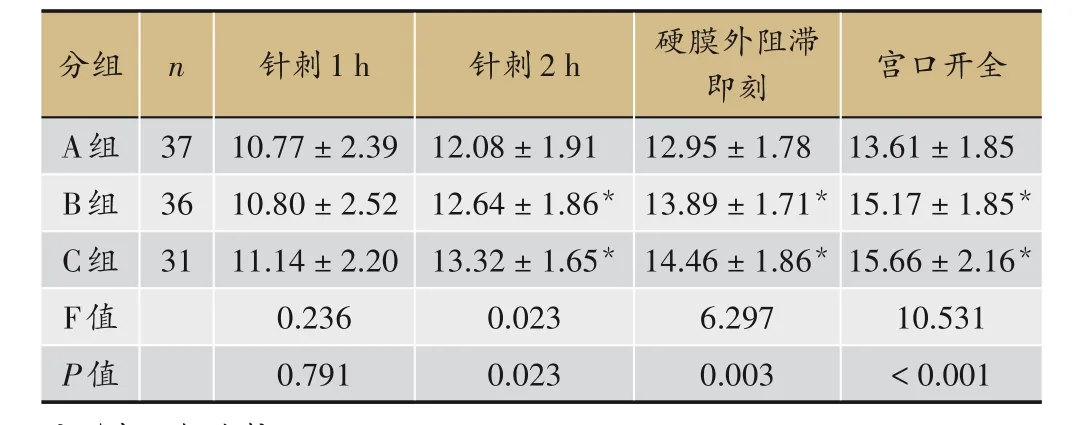

(1)三组T0 时间点VAS 比较无显著性差异(P>0.05);(2)组间VAS 比较:A 组T1-T6 各时间点与B组、C 组相比VAS 明显降低,差异有统计学意义(P<0.05);(3)组内VAS 比较:A 组T1-T6 各时间点VAS 显著低于T0,有统计学差异(P<0.05),B、C 两组T4-T6 VAS较T0明显降低,有统计学差异(P<0.05),见表2。

2.3 硬膜外阻滞药物用量比较

A 组产妇镇痛泵按压次数、有效按压次数及舒芬太尼、罗哌卡因用量均比B组和C组显著减少,有统计学差异(P<0.05),见表3。

表2 三组产妇VAS评分比较(-x±s)

表3 硬膜外阻滞药物用量比较(-x±s)

2.4 应激激素释放比较

三组产妇T2、T3、T6外周血ACTH、COR浓度较T1明显升高(P<0.05),且随产程进展ACTH、COR 浓度呈逐渐增加趋势,但A 组增加幅度较其他组小,其T2、T3、T6 三个时间点ACTH、COR 浓度较B、C 两组更低,有显著性差异(P<0.05)。见表4,5,6,7。

表4 不同时间点ACTH值比较(-x±s) (pg/ml)

表5 组间ACTH值比较(-x±s) (pg/ml)

表6 不同时间点COR值比较(-x±s) (pg/mL)

3 讨论

目前为止,大部分研究认为分娩疼痛治疗时间点应选择在活跃期开始(宫口扩张至3 cm)[5],但潜伏期持续时间长达8 h-9 h,约为活跃期的两倍,事实上潜伏期产痛引起的伤害在此时已形成,据调查[6]在潜伏期产妇感到轻中度疼痛分别占26.15%、73.85%;所以产妇在潜伏期就已承受着精神和躯体上双重折磨;且随着产程推移,疼痛程度愈加强烈,其应激反应亦更加显著,这可能会造成母胎酸碱平衡失常、影响宫缩、胎儿宫内窘迫、产程延长、分娩出血增加及增加剖宫产和器械助产率等[1]。

表7 组间COR值比较(±s) (pg/mL)

表7 组间COR值比较(±s) (pg/mL)

注:*与A组比较,P<0.05。

宫口开全395.78±33.91*439.75±39.45*431.19±49.57*11.726<0.001分组A组(n=37)B组(n=36)C组(n=31)F值P值针刺1 h 299.84±25.35311.44±26.89308.84±25.142.0170.138针刺2 h 343.22±25.45*372.14±25.00*375.97±25.19*17.846<0.001硬膜外阻滞即刻369.30±30.24*412.81±36.45*403.06±38.56*15.408<0.001

若在分娩第一产程中的潜伏期即给予产妇实施有效的镇痛治疗,将可能有效缓解产程中由疼痛引起的一系列精神心理等不良反应,对母胎有益。因此该研究根据超前镇痛理论,在潜伏期产妇开始出现轻中度宫缩疼痛时采用电针镇痛,以评估其镇痛效果及探索可能机制,并对活跃期硬膜外阻滞分娩镇痛疗效、不良反应等进行了研究。

针刺用于分娩镇痛研究已久,但至今其研究观测指标及结果并没统一结论,可能与研究方法及镇痛干预时机选择不同有关,事实上对处于活跃期重度疼痛产妇使用单纯针刺镇痛,效果较差,得到的结论更是大相径庭。比如Borup[7]把607 例产妇分为针刺组、传统镇痛组(包括无菌水注射、笑气吸入、水中分娩、哌替啶注射及硬膜外镇痛等),评估针刺镇痛效果,最终统计认为VAS 评分组间没有显著性差异,但发现针刺组与传统相比可显著减少产妇选用其他镇痛方式,可作为减轻产痛的辅助方法;Manber[8]也认为针刺分娩镇痛只能部分缓解疼,因此有关针刺分娩镇痛疗效特别是对重度疼痛的确存在争议,而本研究根据超前镇痛理论,结合针刺对轻中度疼痛的确切疗效,将电针镇痛时机提前至潜伏期产程开始,发挥其镇痛同时并对活跃期镇痛起到辅助作用。因此从该研究统计显示,在T0疼痛程度三组产妇无显著区别,在T3以前B、C 两组疼痛程度随着产程进展而逐渐加强,表现为T1-T3 VAS 评分较T0 增加,但无显著性差异,而A 组T1-T3 较T0 却显著性减少,且呈现下降趋势,因此A组在T1-T3 疼痛程度要明显弱于B、C 两组相应时间点;同时A 组T1-T3 三个时间点之间VAS 评分并没有因产程进展而出现有显著性差异,这提示了电针产生了一定镇痛效应,虽然该研究并没检测产妇体内镇痛物质的变化,但根据针刺镇痛机制推测其可能与电针刺激三阴交、合谷穴位后使体内分泌了某些镇痛物质有关。在宫口扩张至3 cm 使用硬膜外阻滞后,三组产妇T4-T6 VAS 评分都较T0-T3 迅速显著性减少,三组镇痛效果都较满意,这与硬膜外镇痛效力较强且起效较快有关,但A 组T4-T6 VAS 评分与B、C 两组相应时间点相比较有显著性降低,说明在停止电针刺激后,潜伏期电针干预疼痛治疗对活跃期仍有一定镇痛效应,这种镇痛时间性差异可能与超前镇痛有关;潜伏期电针作用于穴位后通过神经、体液(如β-EP)机制可减轻伤害信息引起的脊髓、中枢敏感化,并提高其痛阈,这是超前镇痛的一种机制[9],同时也是潜伏期电针镇痛后达到预防或减轻活跃期疼痛反应的一种理论基础。目前超前镇痛技术方法主要用于术后镇痛,其所用药物和镇痛技术多数对分娩本身、母胎及新生儿危害较大[10],而针刺分娩镇痛与椎管内阻滞和药物镇痛相比尽管存有争议但有其独特优势[7],其优势体现它是一种微创、主要依靠激发机体自身镇痛体系而达到镇痛,因此对人体基本没有副作用。而该研究正是在产妇出现重度疼痛前即潜伏期产程开始使用针刺镇痛,根据既往研究理论,可兴奋Aδ、C 类纤维,分别激活脊髓闸门控制通道和脑干中缝大核负反馈调控机制并产生冲动传向高级中枢到达大脑皮质,经各级中枢相互整合,激活脑的下行抑制系统以及调制通路,阻断了伤害性刺激在外周及中枢敏感化,使活跃期及第二产程痛阈增高,此可能为电针镇痛的一种机制,和超前镇痛机制有相似性。

硬膜外过早用于分娩镇痛或用药剂量过大、浓度太高将威胁母胎安全,Laughon[11]在研究中发现经产妇和初产妇在使用硬膜外镇痛后,其第二产程显著延长,阴道助产、宫内胎儿缺氧、剖宫产等发生率增加;以及分娩出血量增加,产妇易出现尿潴留、下肢感觉运动异常等[12]。因此如何显著降低硬膜外药物用量是避免母胎不良反应的研究思路,该研究根据预期实验结果及实验设计,为证实潜伏期电针镇痛可减少硬膜外药物使用量及增强疗效,研究中观察了产妇镇痛泵按压次数、有效按压次数及罗哌卡因、舒芬太尼用量,经统计B组和C组产妇按压次数和有效次数及舒芬太尼、罗哌卡因药量均显著高于A 组,以上结果说明电针确实可减少硬膜外药物用量、增加镇痛效应,而且这种改变在停用电针后仍有作用;局麻药在使用浓度过高、剂量过大或长时间[13]使用时,也会出现尿潴留、感觉运动异常等,该研究评估所有产妇的下肢运动情况运用改良Bromage 法,结果显示运动阻滞均未出现,说明该研究对运动功能影响小,这可能与罗哌卡因具有运动感觉神经阻滞分离药理特点有关。舒芬太尼对新生儿的主要影响是呼吸抑制,可降低Apgar评分,因此舒芬太尼剂量减少可保护新生儿;另外如前所述A 组罗哌卡因和舒芬太尼用量显著减少,降低了其对麻醉平面及宫缩的不良影响。上述统计结果同过往试验结果有相似性。肖欢[12]认为产妇经皮神经电刺激(TENS)合谷、三阴交穴后,TENS联合硬膜外阻滞组较对照组药物用量显著降低,能缩短胎儿娩出时间,但其干预时机为活跃期。

因此,潜伏期电针镇痛,不但对潜伏期轻中度疼痛有效,而且对活跃期分娩疼痛也有一定疗效,当与硬膜外联合使用不但能加强其镇痛强度,还能降低其药物用量。

已知产妇分娩疼痛与分娩过程中疼痛激素的分泌有关,产妇血中皮质醇水平与焦虑和疼痛严重程度、产程延长呈正相关,且可反映活跃期的开始[14]。研究亦发现电针刺激活跃期产妇合谷穴后,电针组产妇血浆ACTH 和皮质醇较对照组降低[14]。疼痛与疼痛激素的分泌相互因果,疼痛可刺激疼痛激素的产生,而疼痛激素的产生也会诱发痛觉,所以,当痛觉刺激变化时,疼痛激素的分泌也会出现相应的变化。适当的应激对产妇胎儿有益处,但过度应激又对产妇胎儿有害,所以适当控制过度应激很有必要,该研究为了观察潜伏期电针疼痛治疗对产妇应激反应的影响,在T1-T3、T6 四个时间点抽取产妇外周血检测ACTH、COR 浓度变化。结果显示从潜伏期开始,随着产程进展产妇静脉血ACTH、COR 浓度逐渐增加,反映出整个产程应激反应呈现逐渐增强的趋势,这也提示产妇在潜伏期应激反应就已形成。这种应激改变可累加至活跃期以后,加上疼痛程度加剧,造成活跃期应激激素大幅度增加,但与B、C 两组相比A 组应激激素增长幅度更小,分泌受到一定抑制,可能与潜伏期有效电针镇痛,减少了应激源的刺激和ACTH、COR 的分泌,而ACTH、COR 等激素分泌减低对缓解产妇的焦虑和紧张情绪有利,形成良性循环,继而可减少对宫缩、产程、母胎的不良影响,利于产程的顺利进行。随着产程进展产妇体内儿茶酚胺、COR、ACTH、细胞因子等应激因子浓度急剧升高,引起产妇血液酸碱平衡紊乱,以及宫缩易使子宫血管痉挛、闭塞,从而导致子宫、胎盘血流灌注减少,局部酸性产物浓度增加,宫缩乏力、不协调等,这些因素可导致母胎各种不良事件[3]。而A 组产妇在潜伏期电针干预就减轻了疼痛、抑制了过度应激反应,在潜伏期产程开始就对产妇及胎儿有了一定保护,同时电针对其应激反应的抑制作用可持续到活跃期以后,使应激水平低于其他组,因此在加强镇痛效应的同时减轻了产妇各种应激因子大量生成等;此外Borup[7]研究报道认为针刺还具有一定的镇静放松作用,这可能也是其抑制应激反应的一种原理,但本研究没有进行这方面的探索,可在以后的工作中涉及。

下一步将增加活跃期电针组联合硬膜外阻滞组以及电针从潜伏期至宫口开全的不间断镇痛,进一步比较潜伏期和活跃期电针镇痛对硬膜外阻滞药物用量、应激反应、产程、出血及母胎的影响有无差异,进而探讨针刺超前镇痛机制;另外将对胎儿及新生儿情况及宫缩、产程、分娩结局等进行观察研究。在该研究中发现部分产妇依从性较差,易受各种因素干扰而放弃研究或改为剖宫产,因此应加大电针催产的宣传力度,使所有即将进入分娩的产妇都能了解其优势,不断普及应用,尤其是全产程镇痛。

综上所述,通过本研究发现潜伏期电针干预镇痛治疗方式安全可行,与硬膜外镇痛方式联合效果更好,具有镇痛、减少硬膜外药物用量、抑制产妇应激等多重保护效应,为分娩疼痛治疗提供参考,尤其是全产程镇痛。