南太平洋地区界定新论

——太平洋岛国何以构成地区

陈晓晨

(1.中国人民大学,北京100872;2.华东师范大学,上海200062)

一、问题的提出

我们处在一个“地区构成的世界”。(1)[美]彼得·卡赞斯坦著,秦亚青、魏玲译:《地区构成的世界:美国帝权中的亚洲和欧洲》,北京大学出版社,2007年版,第1-2页。研究地区政治是理解当下世界政治的重要途径。(2)王缉思:“世界政治的五大目标”,《国际政治研究》,2016年第5期,第22、27页。目前,地区研究在中国方兴未艾。(3)又称“地区国别研究”“地区与国别研究”“国别与地区研究”“区域研究”“区域国别研究”“国别与区域研究”“国别和区域研究”等,本文在此暂且将这些概念视为同义。此处采用陈岳、莫盛凯等人的提法,参见陈岳、莫盛凯:“以深化地区国别研究推动中国国际关系学科的发展”,《教学与研究》,2016年第7期,第36页。而对任何科学研究来说,概念的建立都是关键的一步,通过建立概念把某个或某些客体抽象为研究对象,确定其内涵与外延。(4)Peter Mair, “Concepts and Concept Formation”, in Donatella Della Porta and Michael Keating eds., Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press, 2008, p. 178.而明确概念的内涵与外延的逻辑方法和过程即为界定。对地区研究来说,对研究对象地区进行界定是整个研究过程的逻辑起点。

南太平洋地区(South Pacific Region,简称SPR)在国际舞台上长期被视作一个较为“边缘”的地区。(5)汪诗明、王艳芬著:《太平洋英联邦国家:处在现代化的边缘》,四川人民出版社,2004年版,第335页。对这个地区至今没有公认的明确界定。“太平洋研究之父”罗恩·克罗科姆(Ron Crocombe)1973年在《新南太平洋》一书中将该地区称为“世界上最为广阔散布的地区”,(6)Ron Crocombe, The New South Pacific, Australian National University Press, 1973, p. 1.这代表了早期研究者通过描述进行界定的方式。冷战结束前夕,南太研究的国际学术共同体初步建成,概念意识加强,出现了一批基于社会科学的概念界定。(7)See “Executive Summary”, in Henry S. Albinski et al. eds., The South Pacific: Political, Economic and Military Trends, Brassey’s (US), Inc., 1989, p. vii; Te’o I.J. Fairbairn et. al eds., The Pacific Islands: Politics, Economics, and International Relations, University of Hawaii Press, 1991, pp. 3-5; Ramesh Thakur ed., The South Pacific: Problems, Issues and Prospects, St. Martin’s Press, 1991, p. 1.然而,三十年来南太平洋地区经历了巨大变迁,目前已经到了对这一地区进行再界定的时候。

在国内学界较具代表性的界定中,徐秀军的专著将南太平洋地区界定的太平洋共同体(Pacific Community,简称SPC)是除原宗主国之外的14个主权国家和8个领地。(8)徐秀军著:《地区主义与地区秩序:以南太平洋地区为例》,社会科学文献出版社,2013年版,第4-5页。梁甲瑞在其专著中同时使用了“太平洋岛屿”(Pacific Islands Countries and Territories,简称PICTs,即“岛屿”)和“太平洋岛国”(Pacific Islands Countries,简称PICs,即“岛国”),并引用了联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的定义,将澳大利亚和新西兰(ANZ,统称“澳新”)纳入在内。(9)梁甲瑞著:《中美南太平洋地区合作:基于维护海上战略通道安全的视角》,中国社会科学出版社,2018年版,第1-2页。他和曲升的文章则认为南太平洋上的22个政治实体构成了南太平洋地区的总体框架。(10)梁甲瑞、曲升:“全球海洋治理视域下的南太平洋地区海洋治理”,《太平洋学报》,2018年第4期,第53页。廖少廉在1995年提出,南太平洋地区“包括太平洋西南部和大洋洲”,包括澳新。(11)廖少廉:“南太平洋的区域合作”,《当代亚太》,1995年第3期,第49页。鲁鹏将南太平洋地区界定为太平洋岛国论坛的各成员国,包括澳新。(12)鲁鹏:《南太平洋地区主义的“三环模式”研究》,华中师范大学硕士学位论文,2014年,第4页。祁怀高、石源华和徐秀军等用南太平洋地区概念指称“大洋洲地区的政治实体,即16个独立国家,以及英国、法国、美国和新西兰现存的8个领地”,包括澳新与未独立岛屿领地在内。(13)参见祁怀高、石源华:“中国的周边安全挑战与大周边外交战略”,《世界经济与政治》,2013年第6期,第44页;祁怀高等著:《中国崛起背景下的周边安全与周边外交》,中华书局,2014年版,第335页;徐秀军:“中国发展南太平洋地区关系的外交战略”,《太平洋学报》,2014年第11期,第16页;徐秀军:“大国外交舞台上的南太平洋地区”,《世界知识》,2016年第1期,第23页。

那么,为什么对南太平洋地区的界定会出现众说纷纭的现象?为什么有的岛屿位于北太平洋,却在一些定义中被划入南太平洋地区?为什么有的定义只限于主权国家,有的包括尚未独立的岛屿领地?澳新到底是否属于南太平洋地区?汪诗明和王艳芬教授2014年在《如何界定太平洋岛屿国家》一文中已经提出了类似问题,并试图对他们认为“乱象丛生”的概念界定加以厘清。(14)汪诗明、王艳芬:“如何界定太平洋岛屿国家”,《太平洋学报》,2014年第11期,第1-8页。

不过,对南太平洋地区的界定与对太平洋岛国的界定还是不同的。地区并不等同于该地区所有国家或政治实体的简单加总或集合,它还应当具备特有的本质属性和一定程度的普遍性,才能成为社会科学中的抽象化概念。因此,到目前为止,以说明国家数量、划定地理范围或罗列具体国名的方式只是外延式描述性定义,尚未完成对南太平洋地区内涵、外延与动态发展的综合界定。

据此,本文将南太平洋地区的主体界定为由14个太平洋岛国构建的自然和社会空间及政治经济体系。这等同于目前的太平洋岛国地区(Pacific Islands Region,简称PIR)。当然,在自然和社会科学研究中,对同一个事物完全可以有不同的概念界定,取决于观察者的视角。(15)Peter Mair, “Concepts and Concept Formation”, in Donatella Della Porta and Michael Keating eds., Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press, 2008, pp. 179-180.因此,本文提供的仅仅是一种界定方式,并不排斥其他界定;更重要的是,本文不仅要回答“怎样界定南太平洋地区”的问题,还要抓住本质属性,建立衡量标准,解释“太平洋岛国何以构成地区”,并考察各种内外因素如何在动态发展中共同塑造这一地区,是为南太平洋地区界定新论。

二、界定地区的普遍标准

“概念的第一特性是普遍性。”(16)列宁著,中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《哲学笔记》,人民出版社,1956年版,第147页。要想科学清晰地界定南太平洋地区,首先要从“地区”概念入手,在社会科学领域设定一套界定地区的普遍标准。地区主义集中体现构成地区的要素,可以被视为界定地区的一种工具。

2.1 地区的概念

在中文语境下,“地区”与“区域”同义,都对应英文“region”,是基于自然地理的概念。但正如约瑟夫·奈(Joseph Nye Jr.)所言,“不存在‘绝对的’或‘自然形成的’地区”。(17)Joseph S. Nye ed., International Regionalism: Readings, Little, Brown and Company, 1968, p.vi.布鲁斯·拉西特(Bruce Russett)很早就认为,在日益全球化的过程中,仅以自然地理为标准,显然过于局限。(18)Bruce M. Russett, International Regions and the International System: A Study in Political Ecology, Rand Mcnally and Company, 1967, p. 11.

约瑟夫·奈1968年将“国际地区”(international regions)(19)地区是个多义词,既可以指国家层次以下的地理区域乃至行政区域,也可以指国家层次以上的、跨国的、国际关系意义上的地理区域。本文取后一种义项,即拉西特所说的“国际地区”。界定为“由一种地理关系和一定程度上的相互依赖联系起来的(一组)有限数量的国家”,(20)同②, p. vii。这个定义后来被广泛引用,很多学者的定义也与此有相似性。(21)例如,卡尔·多伊奇(Karl Deutsch)1981年将“地区”定义为“由一组国家构成,它们在大量不同的领域具有明显的相互依赖性”。Karl Deutsch, “On Nationalism, World Regions, And the Nature of the West”, in Per Torsvik ed., Mobilization, Center-Periphery Structures and Nation-Building: A Volume in Commemoration of Stein Rokkan, Universitetsforlaget, 1981, p. 54.在这个定义中,“相互依赖”是构成地区的一个关键属性。

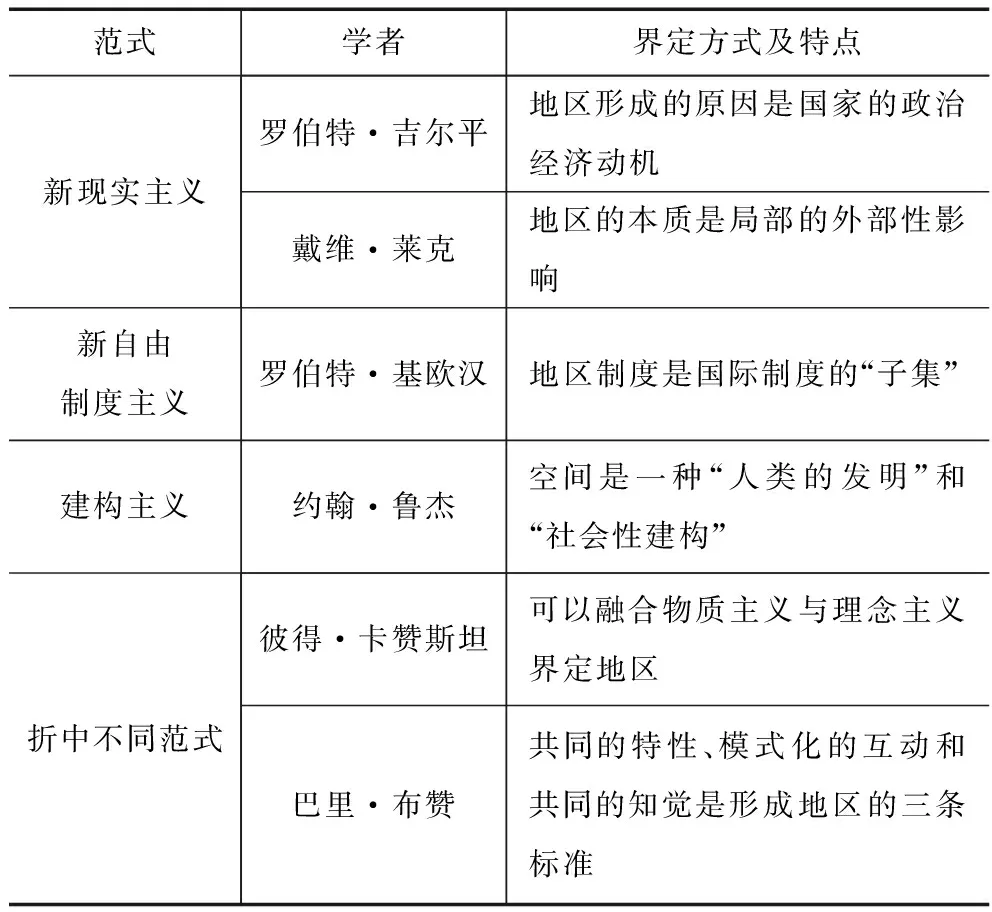

然而,随着国际关系理论的发展,受新现实主义、新自由制度主义、建构主义等不同范式影响,对地区的定义愈加众说纷纭。罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)指出,现实主义将地区一体化视作国家出于政治和经济动机而形成的政治现象。(22)Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, 2001, p. 356.戴维·莱克(David Lake)从新古典现实主义出发,将地区定义为“一组至少由一种局部外部性影响着的国家,这种外部性跨国界但限于某一特定地理区域”。(23)David A. Lake, “Regional Security Complexes: A Systems Approach”, in David A. Lake and Patrick M. Morgan eds., Regional Orders: Building Security in a New World, The Pennsylvania State University Press, 1997, p. 48.罗伯特·基欧汉(Robert Keohane)从新自由主义的国际制度角度出发,将地区制度视作国际制度的“子集”(subset)。(24)Robert O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 4, 1988, p. 382.而建构主义往往强调地区是社会建构的产物或人为塑造的结果。(25)Andrew Hurrell, “Regionalism in Theoretical Perspective”, in Louise Fawcett and Andrew Hurrell eds., Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford University Press, 1995, pp. 38-39.约翰·鲁杰(John Ruggie)也认为,“空间是人们在某种意义上发明的一种社会性建构”。(26)John Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge”, in Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, and Stephen D. Krasner eds., Exploration and Contestation in the Study of World Politics, MIT Press, 1999, p. 235.在此基础上,出现了结合不同理论范式的折中综合的界定方式。彼得·卡赞斯坦(Peter Katzenstein)认为,可以将物质主义与理念主义融合界定地区。(27)Peter J. Katzenstein, A World of Region: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University Press, 2005, p. 6.巴里·布赞(Barry Buzan)则把不同范式下对地区的定义归纳为形成地区的三条标准:共同的特性(shared characteristics)、模式化的互动(patterned interactions)和共同的知觉(shared perception)。(28)Barry Buzan, “The Asia-Pacific: What Sort of Region in What Sort of World?” in Anthony Mcgrew and Christopher Brook eds., Asia-Pacific in the New World Order, The Bath Press, 1998, p. 68.这三条标准具有一定的普遍性,可以作为界定地区的普遍标准。

表1 部分西方主流国际关系学者对地区的界定方式及特点

从第一批地区主义专门研究成果开始,中国学界就注重对地区概念的界定,强调地区的动态性和社会性。肖欢容将地区定义为“以一定的地理界限为基础,根据某个或多个特定的社会、政治关系方面的因素建构的具有一定规模的社会生活空间”;耿协峰认为,地区“是一个动态的发展中的概念”,“反映了特定地理区域内政治经济权力的动态安排”。(29)参见肖欢容著:《地区主义:理论的历史演进》,北京广播学院出版社,2003年版,第8页;耿协峰著:《新地区主义与亚太地区结构变动》,北京大学出版社,2003年版,第22页。耿协峰的最新研究更是认为地区是一种“文化人造物”,具有思想内涵。(30)耿协峰:“重塑亚洲观念:新地区主义研究的中国视角”,《外交评论(外交学院学报)》,2018年第2期,第19页。

总之,本文不拟采用一些学者根据自然地理标准对“地区”作出“一刀切”式的界定,而是认为地区具有社会属性,属于人文地理概念,是在社会互动进程中塑造的,需要综合自然和社会因素进行界定。

2.2 地区性

如何界定某个地理区域是否构成“地区”,还可以由一个统领性的概念“地区性”(regionness)加以衡量。“为了更好地理解‘地区’这一概念,必须进一步理解‘地区性’概念。”(31)耿协峰著:《新地区主义与亚太地区结构变动》,北京大学出版社,2003年版,第24页。

“地区性”概念是新地区主义(New Regionalism)和比较地区主义(Comparative Regionalism),尤其是比约恩·赫特纳(Björn Hettne)和弗雷德里克·索德伯姆(Fredrik Söderbaum)两位领军学者的理论创造。(32)在2016年的专著《重新思考地区主义》(Rethinking Regionalism)中,索德伯姆将这个概念的创造完全归功于赫特纳。Fredrik Söderbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, p. 161.根据他们的研究,“地区性”是指“一个特定地理区域的地区化(regionalisation)进程在多个维度上的结果”,(33)Björn Hettne and Fredrik Söderbaum, “Theorising the Rise of Regionness”, in Shaun Breslin et al. eds., New Regionalisms in the Global Political Economy, Routledge, 2002, p. 34.而“地区化”是指“创造一个地区空间的合作、一体化、内聚性和认同的过程”。(34)Fredrik Söderbaum, The Political Economy of Regionalism: The Case of Southern Africa, Palgrave Macmillan, 2004, p. 7.简言之,地区性就是“某个地理区域何以构成地区”。(35)邢瑞磊著:《比较地区主义:概念与理论演化》,中国政法大学出版社,2014年版,第48页。

“地区性”概念暗含这样一个命题:地区是人为建构、重构或解构的。赫特纳和索德伯姆用“国家性”和“民族性”比拟“地区性”,认为地区就像民族国家一样,是高度主观的现象。“地区(如同国家一样)也是‘想象的共同体’并具有版图的延展性。”(36)Fredrik Söderbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, p. 162.

那么,地区性如何产生和发展?索德伯姆认为,功能和物质利益是基础,但地区性不能仅建立在这些基础上,还需要有“我们”(we)的意识和某种程度的认同。他还认为,地区性与该地区影响外部世界的能力相联系,而影响外界的能力“很大程度上取决于内聚性和认同(即地区性)”。2016年,他在对地区性进行了二十余年研究的基础上,从地区的内聚性和地区认同(37)在国内学者中,汪长明将“地区认同”定义为“若干地理上接近并相互依存的国家在观念上与本地区其他国家的认同以及将自身视为地区整体一部分的意识”。参见汪长明:“南亚地区合作:从地区认同的构建到地区主义的形成”,《东南亚南亚研究》,2010年第1期,第45页。这两个维度界定了地区性。(38)Fredrik Söderbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, pp. 161-173.

布赞对地区定义的三条标准与索德伯姆对地区性的界定内在相符:共同的知觉与地区认同是相通的;共同的特性和模式化的互动都能够促进地区的内聚力。因此,布赞的三条标准也可视为地区性在不同方面的具体表征,可以作为衡量地区性的分项指标。

2.3 地区主义

无论是索德伯姆强调的两个维度,还是布赞归纳的三条标准,都与地区主义相关。因此,地区主义也是界定地区的一种工具。

约瑟夫·奈1968年对地区主义的定义是,“在地区范围内国家间的联合或集团的形成”或“对地区主义的主张”。(39)Joseph S. Nye ed., International Regionalism: Readings, Little, Brown and Company, 1968, p. vii.2016年出版的《牛津比较地区主义手册》是地区主义理论发展到比较地区主义阶段的最新研究成果代表,其中将地区主义定义为“建立和维持包含三个国家以上正式的地区机制与组织的过程,主要由国家主导”。(40)Tanja A. Börzel and Thomas Risse, “Introduction: Framework of the Handbook and Conceptual Clarifications”, in Tanja A. Börzel and Thomas Risse eds., The Oxford Handbook of Comparative Regionalism, Oxford University Press, 2016, p. 7.与约瑟夫·奈更强调地区主义建立的定义相比,这个新定义更强调地区主义的过程,反映了数十年来地区主义的实践。

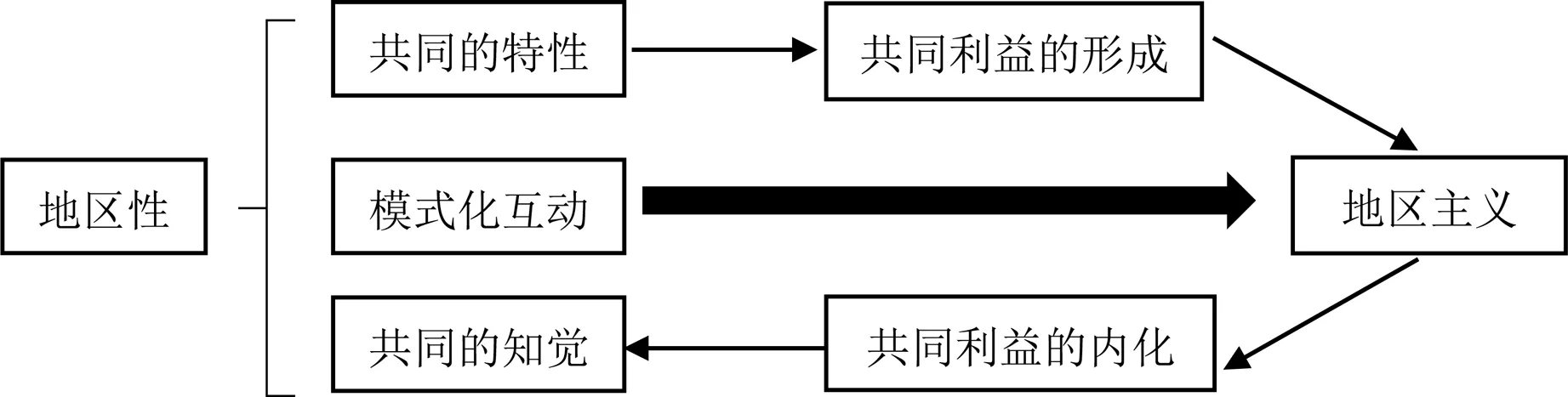

从上述定义出发,地区主义可以视作布赞所说的模式化互动过程。共同的特性有助于形成共同利益,而共同利益是驱动地区主义的动力。亚历克斯·沃利雷克(Alex Warleigh-Lack)将国家政府置于地区主义的驱动者角色,认为参与的国家感知它们排他性的共同重大利益是地区进程启动的主要原因。(41)Alex Warleigh-Lack, “Towards a Conceptual Framework for Regionalisation: Bridging ‘New Regionalism’ and ‘Integration Theory’” Review of International Political Economy, Vol. 13, No. 5, 2006, pp. 765-766.

地区主义可以促进相互依赖,产生和推动地区认同。2006年,菲利普·德·隆巴尔德(Philippe de Lombaerde)使用了六项指标评估地区一体化的进展,其中包括地区主义产生的认同效果和相互依赖作用。(42)Phillippe de Lombaerde, “Introduction and Summary”, in Phillipe de Lombaerde ed., Assessment and Measurement of Regional Integration, Routledge, 2006, pp. 1-6.徐秀军构建了一个分析框架,提出地区主义的发展构建了地区认同和共同价值理念,认为“地区主义的发展可以进一步促进地区成员意识到地区共同利益的存在,这种意识也就是地区意识,它塑造了地区共同的价值理念与共同的行为方式”——实际上就是共同利益的内化——并通过利益、认同、机制网络与政治经济发展对地区秩序产生作用。(43)徐秀军著:《地区主义与地区秩序:以南太平洋地区为例》,社会科学文献出版社,2013年版,第84-89页。2017年,太平洋岛国论坛秘书处(PIFS)的两位研究人员蒂姆·布里亚尔(Tim Bryar)和安娜·纳乌帕(Anna Naupa)首次将隆巴尔德提出的指标应用于南太平洋地区,认为促进认同是评估南太平洋地区主义成果的一个组成部分。(44)Tim Bryar and Anna Naupa, “The Shifting Tides of Pacific Regionalism”, The Round Table, Vol. 106, No. 2, 2017, pp. 155-164.

综上,作为一种模式化的互动过程,共同的特性促进共同利益,共同利益驱动地区主义,而地区主义又推动了地区认同与地区意识的产生与发展。这个过程能够衡量特定地区的地区性。

图1 地区性与地区主义逻辑示意图资料来源:笔者自制

三、以地区性界定南太平洋地区

建立了界定“地区”的普遍性原则与衡量标准,就可以南太平洋地区主义的实践为工具,以衡量地区性的三条标准——共同特性、模式化互动和地区认同——综合界定南太平洋地区。

3.1 南太平洋地区的共同特性

南太平洋地区首先具有很强的共同特性,支撑其构成一个人文地理意义上的单元。其中,自然地理因素是构成南太平洋地区的物质基础。构成南太平洋地区的岛屿总体上分布在北回归线以南、南纬30°以北、东经130°以西、西经130°以东,临近的地理空间是南太平洋地区存在的物质基础。与其他地区不同,这些岛屿之间更为隔绝,地区内交流为巨大的水体所阻碍。“孤立性”是形容南太平洋地区的常用概念,其带来了一系列影响,如基础设施建设和互联互通水平较低。(45)“太和智库与北京大学联合发布‘一带一路’五通指数研究报告”,太和智库,2018年12月24日,http://www.taiheinstitute.org/Content/2018/12-24/0913043250.html.但是,这并不意味着这些岛屿之间没有关联,而是关联的方式具有独特性。

一般而言,陆地上的道路与桥梁是组织各个地理单元形成地区的“粘合剂”;而在南太平洋地区,海洋是这些相距遥远的岛屿相互沟通乃至形成某种共同体的“道路”与“桥梁”。南太平洋地区是目前世界上唯一完全由岛屿(或岛屿的一部分)构成的地区。正是因为海洋的存在,这些看似分散且内部千差万别的岛屿具备了共同特性。其中,“小岛屿、大海洋”(small islands, big oceans)是南太平洋地区的突出特征。而气候变化更是这些岛屿面临的共同威胁,应对气候变化是它们的共同核心利益,甚至有观点认为,南太平洋地区正是在应对气候变化的“前线”被建构的。(46)Marc Williams and Duncan McDuie-Ra, Combatting Climate Change in the Pacific: The Role of Regional Organizations, Palgrave Macmillan, Springer International Publishing, 2018, pp. 1-2.

南太平洋地区有极为相似的文化、历史与发展历程。除了习惯身体接触、慢节奏、休闲、服饰随意、食用烤猪肉、喜好歌舞等礼仪习俗性质的共同性,本土性和对传统的尊重、共同的殖民历史及在此过程中普遍接受基督教信仰,也是南太平洋地区的共性。(47)Ron Crocombe, The Pacific Way: An Emerging Identity, Lotu Pasifika Productions, 1976, pp. 4-39.汪诗明和王艳芬还总结了面积小、人口少、走和平渐进的“非殖民化”道路、同为世界上最贫困国家的现状等共有属性。(48)汪诗明、王艳芬:“如何界定太平洋岛屿国家”,《太平洋学报》,2014年第11期,第5-7页。

上述共同特性促进了共同利益的构建,推动了南太平洋地区主义的形成与发展,为地区性的巩固与强化提供了基础。

3.2 南太平洋地区主义的发展

然而仅上述共同特性,还不足以使这些岛国与岛屿领地形成一个地区。南太平洋地区是各种后天社会因素塑造的结果——包括受到南太平洋地区主义发展本身的塑造——才最终形成机制化的互动及一个具有海洋性特征的社会空间。时至今日,地区主义已经成为界定南太平洋地区内涵的重要工具,是理解南太平洋地区政治的重要途径。

在这一过程中,南太平洋的两个关键地区组织发挥了至关重要的作用:一是1947年建立的南太平洋委员会(SPC),2015年正式更名为太平洋共同体;二是1971年建立的南太平洋论坛(SPF),2000年改称太平洋岛国论坛(PIF)。事实上,“南太平洋”这一名称本身就部分来源于南太平洋委员会——最早系统性研究南太平洋地区主义的学者之一,理查德·赫尔(Richard Herr)注意到,伴随南太平洋委员会的活动,“南太平洋地区”逐渐取代“南海地区”成为指代这一地理区域的通行称呼——尽管直到1977年,就连赫尔本人都还在同时使用“南海地区”和“南太平洋地区”两个概念指代这个地区。(49)See Richard Herr, Regionalism in the South Seas: The Impact of the South Pacific Commission 1947-1974, Duke University, 1977.格里高利·弗莱(Gregory Fry)注意到,南太平洋岛国与岛屿领地的共同利益(包括共同的外交需求与经济利益)是南太平洋地区主义的主要驱动力之一,促进了以南太平洋论坛为代表的本土化地区机制,又与“泛太平洋意识形态”(Pan-Pacific Ideology)相互促进,是地区认同的促进因素。(50)Gregory E. Fry, South Pacific Regionalism: The Development of an Indigenous Commitment, Australian National University, 1979, pp. 179-238.

数十年来,两大地区组织在机制竞争与合作协调的动态发展中逐渐形成了机制化的互动。1988年,南太平洋地区组织协调委员会(SPOCC)成立,标志着南太平洋地区主义更加组织化、模式化。值得注意的是,两大地区组织内部都存在国家身份的制度化分野:在南太平洋委员会内部表现为宗主国与岛国或岛屿领地之间的分野,在南太平洋论坛表现为澳新两个发达宗主国与发展中岛国之间的分野。(51)曲升:“南太平洋委员会演进的轨迹、动力及意义”,《贵州社会科学》,2018年第12期,第65-73页。

最近十年,南太平洋地区主义经历了令人瞩目的新变化。气候变化、海洋治理与可持续发展逐渐成为南太平洋地区最突出的地区议题。在这些问题上,太平洋岛国不分赤道南北,都具有共同的利益诉求。与此相反,澳新属于气候变化领域的“伞形国家集团”,被认为是消极应对气候变化的国家,与强烈主张减排的岛国形成了尖锐对立。(52)气候变化研究界与实践界在很大程度上对此达成共识。参见朱松丽、高翔著:《从哥本哈根到巴黎:国际气候制度的变迁和发展》,清华大学出版社,2017年版,第18页。

在此背景下,一批岛国自创的新地区机制兴起,对地区性产生了影响。这些新地区机制的主体、功能、效果等各有特点,但其共同点是都完全由太平洋岛国或岛屿领地建立,没有澳新官方参加。其中,太平洋岛国发展论坛(PIDF)促进了岛国在气候变化等议题上的利益表达,被一些人认为是该地区“最重要的新地区组织”。(53)Joanne Wallis, Pacific Power? Australia’s Strategy in the Pacific Islands, Melbourne University Publishing Limited, 2017, p. 295.在渔业资源管理与海洋治理上,以《瑙鲁协定》(PNA)机制,特别是“作业天数计划”(VDS)的实施为焦点,岛国与澳新之间也产生了分歧。(54)参见王晓晴、吴锦仁:“瑙鲁协议成员国VDS入渔模式及其对中西太平洋金枪鱼围网渔业的影响”,《渔业信息与战略》,2014年第4期,第293-299页。例如,首席贸易咨询师办公室(OCTA)维护太平洋岛国在《太平洋更紧密经济关系协定》(PACER+)谈判中的利益,而谈判对手就是澳新。(55)Wesley Morgan, “Negotiating Power in Contemporary Pacific Trade Diplomacy”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 251-262.这些新机制的崛起构成了一套新的地区机制网络,在这个网络中太平洋岛国的主导性较此前显著上升。

联合国框架下的太平洋小岛屿发展中国家集团(PSIDS)的建立更是太平洋岛国构成一个单独地区的明证。在2009年之前,太平洋岛国与澳新一道在联合国中以“太平洋岛国论坛集团”为机制进行活动。2010年以来,太平洋小岛屿发展中国家集团逐渐形成。这些国家驻纽约的使团团长每个月至少会面一次,还组建了一个包括所有太平洋岛国驻纽约使团在内的联合工作组,发挥类似“联合参谋部”的作用。(56)Fulori Manoa, “The New Pacific Diplomacy at the United Nations: The Rise of the PSIDS”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 90-91.由于太平洋岛国都是发展中国家,而澳新是发达国家,因而单独组建集团有利于太平洋岛国获得“第三世界身份”,使其能够以参加不结盟运动(NAM)、七十七国集团(G77)等只有发展中国家才有准入资格的机制,这是岛国形成集团的程序性原因。这种“第三世界身份”既是岛国的利益所在,又固化了其地区身份。(57)Greg Fry, “Recapturing the Spirit of 1971: Towards a New Regional Political Settlement in the Pacific”, Department of Public Affairs of Coral Bell School Asia Pacific Affairs - ANU College of Asia & Pacific, Australian National University, December 2015, http://ssgm.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2015-12/DP-2015-3-Fry-ONLINE_0.pdf.

总之,这些以岛国和岛屿领地为中心的南太平洋地区主义的新发展反映了太平洋岛国联合自强、平等参与国际和地区事务的趋势。从布赞的三条标准出发,近年来太平洋岛国共同利益的实现不断加强、互动越来越机制化、自我认同愈发增强,是太平洋岛国地区性上升的内在学理含义。可以说,正是在地区主义的实践中,今日的南太平洋地区被塑造出来。

3.3 南太平洋地区认同的演进

如前所述,南太平洋地区的岛屿有着相似的文化与历史。这对地区认同有促进作用,构成了地区性的基础。然而,“认同并非仅简单地基于传统……而是不断被新的经历与挑战创造和重构”。(58)Fredrik Söderbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, p. 162.历史过程不断建构与重构南太平洋的地区认同,塑造了地区性。

通过数十年的历史过程,南太平洋地区认同逐渐浓缩为一个核心概念:“太平洋方式”(Pacific Way)。这个概念经过不断演绎,成为在该地区广为接受的自我认同。(59)Stephanie Lawson, “‘The Pacific Way’ as Postcolonial Discourse”, The Journal of Pacific History, Vol. 45, No. 3, 2010, p. 302.迈克尔·哈斯(Michael Haas)将其概括为“太平洋问题、太平洋解决”“文化平等”“达成一致的妥协”“政治目标优先”“泛太平洋精神”,以及“乐观的渐进主义”六个方面。(60)Michael Haas, The Pacific Way: Regional Cooperation in the South Pacific, Praeger Publishers, 1989, pp. 10-13.徐秀军认为,南太平洋地区主义的发展塑造了以“太平洋方式”为代表的共同价值观念,“在地区层次上增强了整个地区的向心力和凝聚力”。(61)徐秀军著:《地区主义与地区秩序:以南太平洋地区为例》,社会科学文献出版社,2013年版,第220-221页。

当然,南太平洋地区认同的演进并非线性,而是具有复杂性,呈波浪式向前推进。冷战结束后,澳新尤其是澳大利亚力推澳新与岛国之间的地区经济一体化,并试图推广“大洋洲共同体”观念,强调澳新与南太同属一个更大范围的共同体,甚至推进某种类似欧盟的超主权实体,乃至建立以“大洋洲议会”“大洋洲法院”和“大洋洲论坛”为“三权”,包括以澳元为基础的共同货币、共同劳动力市场和共同财政的地区一体化结构。(62)这套方案的雏形在2003年由澳大利亚联邦议会外交、国防和贸易委员会跨党派议员联合提出,参见Senate Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee, A Pacific Engaged: Australia’s Relations with Papua New Guinea and the Island States of the South-west Pacific, The Senate Printing Unit, 2003, pp. xiii, 1-11. 此后一些澳大利亚政界人士和学者在此基础上继续演绎,参见Dave Peebles, Pacific Regional Order, ANU E Press and Asia Pacific Press, The Australian National University, 2005, pp. 2-3; Jim Rolfe, “Beyond Cooperation: Towards an Oceanic Community”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 60, No. 1, 2006, pp. 83-101.2005年出台的《太平洋计划》(The Pacific Plan)在一定程度上代表了这种观念。因此,有学者通过对该时期南太平洋地区主义与地区认同的观察,可能得出澳新与太平洋岛国同属南太平洋地区的结论,乃至将这个地区的地区主义描述为以澳新为圆心的同心圆结构:将澳新置于圆心,太平洋岛国论坛其次,其他地区多边合作组织处在最外围。(63)参见鲁鹏:《南太平洋地区主义的“三环模式”研究》,华中师范大学硕士学位论文,2014年,第9页;鲁鹏、宋秀琚:“澳大利亚与南太平洋地区主义”,《太平洋学报》,2014年第1期,第 61-68页。

不过,历经数年折冲,《太平洋计划》于2014年宣告结束,折射出以整个大洋洲为外延的“更大范围的地区认同”并未代替南太平洋地区认同。与此同时,新时期南太平洋地区主义的新发展给地区认同带来了新的因素,通过共同利益的内化,塑造了新的地区身份。气候变化、海洋治理和可持续发展是新时期南太平洋地区的三大议题,逐渐整合成为“蓝色/绿色发展”和“蓝色太平洋”两个概念,成为符合太平洋岛国自身特点的新的地区认同。(64)太平洋岛国秘书处《太平洋地区主义状况报告(2017)》认为,“蓝色太平洋”确认了所有太平洋人民的需求和潜力,规划并掌握他们的发展议程,为了全体而非少数的利益集体行动,建议在新的全球形势下,要利用并保护好“太平洋海洋资源”,掌握好“太平洋海洋区位”带来的权力机遇与挑战,建立“太平洋海洋认同”。Pacific Islands Forum Secretariat, State of Pacific Regionalism: Report 2017, Pacific Islands Forum Secretariat, 2017, pp. 13-15; “Pacific Regionalism & The Blue Pacific”, Pacific Islands Forum Secretariat, https://www.forumsec.org/pacific-regionalism/,访问时间:2020年8月5日。

总之,南太平洋地区主义的波浪式发展总体上增强了地区认同,强化了“我们”与“域外”的界限,重新定义了以太平洋岛屿特别是岛国为主体的南太平洋地区。

综上所述,本文用广义的南太平洋地区指称,目前太平洋共同体中除了法国、美国、澳大利亚和新西兰4个原宗主国外的22个岛屿政治实体所构建的自然和社会空间及政治经济体系。在这个意义上,它与“太平洋岛屿”具有相同的外延。狭义的南太平洋地区的外延是目前太平洋岛国论坛中拥有主权的14个岛国,包括帕劳、密克罗尼西亚联邦(简称密联邦)、马绍尔群岛、基里巴斯、瑙鲁、巴布亚新几内亚(简称巴新)、所罗门群岛、斐济、瓦努阿图、图瓦卢、萨摩亚、汤加、纽埃和库克群岛。在这个意义上,它与太平洋岛国具有相同的外延。

那么,这两种定义孰优孰劣呢?这仍然要回到地区主义理论和南太平洋地区的具体情况。若以国家中心主义的视角,或严格按照《牛津比较地区主义手册》的框定,那么理应采用狭义定义,即认为南太平洋地区是目前14个太平洋岛国构成的互动空间。在现实中,拥有主权的岛国确实比尚未独立或自治的岛屿领地有更大的外交政策独立性,在地区主义中发挥着更大的作用,这佐证了狭义定义的合理性。(65)一个例证是在成立后的45年里,南太平洋论坛/太平洋岛国论坛只允许独立岛国或即将独立的岛屿成为其正式成员,原因就是一些岛国领导人认为不独立就无法执行独立的外交政策,从而受到宗主国的较大影响。然而,阿米塔夫·阿查亚(Amitav Acharya)等学者强调,非国家行为体和“非正式的地区主义”也对地区性的形成与重塑起到重要作用。(66)Amitav Acharya, “Regionalism beyond EU-Centrism”, in Tanja A. Börzel and Thomas Risse eds., The Oxford Handbook of Comparative Regionalism, Oxford University Press, 2016, p. 122.在现实中,岛屿领地在南太平洋地区性的构建中也发挥了一定作用,是南太平洋地区主义的次要组成部分。因此,应同时采用两种定义,但以狭义定义为重点研究对象。据此,本文将南太平洋地区等同于太平洋岛国地区。

四、塑造南太平洋地区的各种因素

与此同时,当将理论化的界定原则应用到南太平洋地区的实际情况时,复杂性就进一步显露出来。南太平洋地区内外存在各种复杂因素,有的加强地区的内聚力,有的削弱地区的内聚力,它们的合力共同塑造了南太平洋地区。

4.1 南北太平洋之分

“南太平洋地区”在自然地理上的界定与本文的界定不同。在自然地理上,南太平洋指的是赤道以南、南纬60°以北的太平洋。但是,一些位于北太平洋的岛国与岛屿也被归入人文地理上的南太平洋地区。密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛和帕劳三国,以及关岛、北马里亚纳群岛等岛屿领地都全境位于赤道以北,在自然地理上本应属于北太平洋。其中,关岛和北马里亚纳群岛更被视为西太平洋或西北太平洋的重要岛屿。基里巴斯国土和专属经济区横跨赤道,但首都位于赤道以北,因而在一些学者看来也可以算作北太平洋岛屿国家。但是,这些岛国与岛屿都被界定为南太平洋地区的一部分。

为了解决“一些位于北太平洋的岛国却被归入南太平洋地区”这个表面上的矛盾,也有另一种界定概念的路径,那就是将太平洋岛国划分为首都位于赤道以北的“北太平洋岛国”与首都位于赤道以南的“南太平洋岛国”,分属“北太平洋地区”和“南太平洋地区”。这就是完全以赤道这个自然地理界限划线了。(67)汪诗明、王艳芬:“如何界定太平洋岛屿国家”,《太平洋学报》,2014年第11期,第3-4页。

不过,本文更多将地区视作人文地理的概念和历史发展的产物。以前文所述“地区性”概念,特别是以布赞的三条标准衡量,虽然赤道以北的太平洋岛国确实地理上更加临近,都笼统属于密克罗尼西亚文化圈,历史和现实中都与美国关系密切,还构建了密克罗尼西亚总统峰会(MPS)等合作机制,然而这些共同特性和互动还不足以使其与赤道以南的南太平洋岛国分隔,构成一个单独的地区。相较于密克罗尼西亚文化圈的独特性与互动,它们与其他两大文化圈——美拉尼西亚和波利尼西亚的共性更广、机制互动更深。因此,赤道并没有把南太平洋地区一分为二,或者显著削弱南太平洋地区的内聚力,更没有塑造出一个人文地理上的“北太平洋地区”。

4.2 南太平洋地区内部的三大文化圈

仅从文化人类学角度定义南太平洋地区同样不能完全反映真实情况。除了密克罗尼西亚文化圈外,南太平洋地区还包括美拉尼西亚文化圈和波利尼西亚文化圈。这三大文化圈构成了南太平洋地区内部的三大次地区。不过,三大文化圈的界限与南太平洋地区并不完全重叠。例如,夏威夷和复活节岛都属于广义上的波利尼西亚文化圈,也与南太平洋地区存在一定程度的地理临近性,然而作为美国领土的夏威夷和作为智利领土的复活节岛并不属于南太平洋地区,盖因这两地与南太平洋地区的互动并不密切,不属于同一个政治意义上的地区共同体。美拉尼西亚次地区包含作为印尼领土的西巴布亚,情况更为特殊一些,因为在1962年以前这里是荷兰殖民地,曾属于南太平洋地区的一部分,在这里生活的族群与其他美拉尼西亚岛国从文化、语言学与人类学角度看非常相近,甚至可以被认为是同一族群。至今,西巴布亚问题都与南太平洋地区密切关联,是这个地区复杂性的一个组成部分。但总体而言,由于1962年以后西巴布亚在政治上属于亚洲国家印尼的领土,因此,西巴布亚已经不属于南太平洋地区。(68)Johnny Blades, “Melanesia’s Test: The Political Quandary of West Papua”, Pacific Journalism Review, Vol. 20, No. 2, 2014, pp. 23-39.

事实上,以族群和文化圈为基础的次地区虽然发展出各自的次地区合作机制,但并没有彼此割裂,而是促进了太平洋岛国的整体认同。其中一个原因是美拉尼西亚先锋集团着眼整个南太平洋地区,力图将美拉尼西亚次地区建设成为整个南太平洋地区主义的发展引擎。美拉尼西亚次地区约占南太平洋地区陆地总面积的98%、自然资源和生物多样性的90%,以及总人口的87%,被称为“太平洋地区的政治经济主导力量”。(69)Ronald May, The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity, Australian Strategic Policy Institute, 2011, pp. 1-8.若美拉尼西亚次地区走向构建单独的共同体,那么则会对地区认同产生内部撕裂效应;但事实上,美拉尼西亚将自身的次地区合作视为整个地区合作的一部分乃至驱动力。正如时任巴新总理彼得·奥尼尔(Peter O’Neill)所说,“美拉尼西亚国家是(南)太平洋地区最大的,一旦我们在一起能更活跃,其他的太平洋(岛国)就能跟着我们”。(70)“Peter O’Neill’s Pacific Plan”, Islands Business, November 2012, https://www.islandsbusiness.com/on-the-web/item/538-peter-oneills-pacific-plan/.美拉尼西亚先锋集团与太平洋岛国发展论坛频繁互动,还激发其他两个文化圈组织自己的次地区合作机制并向美拉尼西亚学习,产生了跨文化圈的“外溢效应”。次地区合作成为整个南太平洋地区主义新发展的一部分,而非替代后者,这提高而非削弱了地区内聚力。(71)Pacific Islands News Association (PINA), “MSG Helps Micronesian States on Endeavour towards Closer Economic Integration”, September 30, 2014, http://www.pina.com.fj/?p=pacnews&m=read&o=1602344024542b5789295d578f36e3.

4.3 澳大利亚、新西兰与南太平洋地区

在对南太平洋地区的诸多界定中,澳新是否应算作南太平洋地区的一部分,一直是一个核心争议,也是界定南太平洋地区绕不开的关键问题。澳新与岛国和岛屿领地相距并不遥远,也有一定的共同性,对南太平洋地区事务介入程度很深,而南太平洋地区岛屿对澳新的依赖程度也很高,并且形成了模式化的互动,似乎一定程度上符合约瑟夫·奈的地区定义和布赞的三条标准。那么,如何界定澳新是否为南太平洋地区的一部分呢?

对此,新西兰学者、政治活动家肯尼迪·格雷厄姆(Kennedy Graham)做出了三层界定:其一,澳洲—大洋洲地区(Austro-Oceania),由包括澳新在内的大洋洲组成;其二,大洋洲地区(Oceania),由密克罗尼西亚、美拉尼西亚和波利尼西亚三个岛屿文化圈组成,包括新西兰(属于波利尼西亚的一部分),但不包括澳大利亚;其三,太平洋岛屿地区(Pacific Islands),由密克罗尼西亚、美拉尼西亚和波利尼西亚三个岛屿文化圈组成,但不包括澳新。由此出发,他以地理临近性、利益共同体和情感共同性这三个标准衡量南太平洋地区,认为澳洲—大洋洲不构成一个地区,而太平洋岛屿地区与只包括新西兰的大洋洲地区都满足成为一个地区的标准,虽然太平洋岛屿地区的共同利益更大。(72)Kennedy Graham, “Models of Regional Governance: Is There a Choice for the Pacific”, in Kennedy Graham ed., Models of Regional Governance for the Pacific: Sovereignty and the Future Architecture of Regionalism, Canterbury University Press, 2008, p. 23.

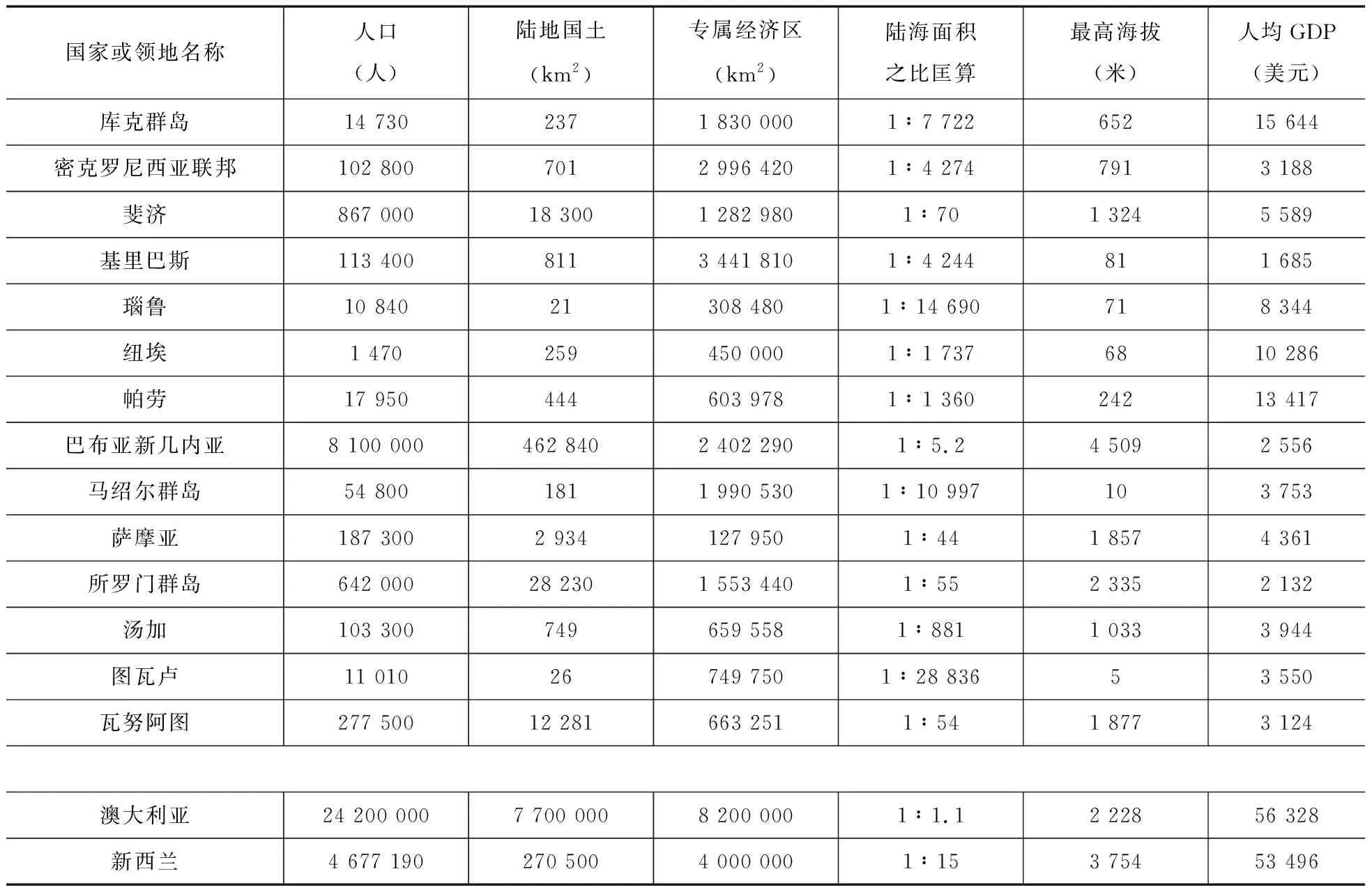

格雷厄姆的三个标准与布赞的三条标准有相通之处。本文认同格雷厄姆的分析方法,然而更倾向其第三层界定,即将南太平洋地区的外延视同太平洋岛屿地区。主要原因是新西兰虽然也是一个由岛屿组成的国家,但无论是在基本国情(特别是经济、社会发展水平)、在地区主义中扮演的角色、在气候变化等关键问题上的立场,还是在价值观与认同方面,都与澳大利亚更为接近,与太平洋岛国存在显著差异。

表2 太平洋岛国与澳新基本国情比较

如前文所述,地区认同最根本性的表征是“我们”和“他们”之间的区分。南太平洋地区是否包含澳大利亚和新西兰,这既是学理问题,也是政治问题,甚至提出这个问题本身就是地区主义发展的结果。在南太平洋地区主义新发展过程中,澳新越来越成为地区身份认同构建中的“他者”——有南太平洋地区组织前官员甚至撰文称,应免去澳大利亚和新西兰的太平洋岛国论坛成员资格,将其降为“域外伙伴”。(74)Kaliopate Tavola, “Towards a New Regional Diplomacy Architecture”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 27-38.尽管这在现实中可能性不大,但是确实已经有越来越多的学者(包括澳新学者)将澳大利亚称为“域外国家”——“他者”在地区主义领域中的一种表述。

不过,虽然“澳新两国在人们的思维空间里被人为地从太平洋岛屿国家划分出去,但在地缘政治大行其道的今天,很难把澳新两国从这个空间区域隔离开”。(75)汪诗明、王艳芬:“如何界定太平洋岛屿国家”,《太平洋学报》,2014年第11期,第7页。无论如何划分,澳新在南太平洋地区都拥有特殊的地位,原因就是相互依赖的存在。因此,当前的格局是包括澳新在内的“大洋洲地区”(Oceanic region)与不包括澳新的南太平洋地区的并存并立,但后者的地区性更强、更构成一个地区。

4.4 亚太、域外行为体与南太平洋地区

在更大范围和更高层次上,南太平洋地区属于亚太地区(Asia-Pacific)的一个组成部分,但处在亚太地区的边缘。(76)前中国—太平洋岛国论坛对话会特使杜起文引用“被爱情遗忘的角落”来形容南太平洋地区的地位。杜起文:“关于太平洋岛国地区形势和中太关系的几点看法”,载陈德正主编:《太平洋岛国研究》(第一辑),社会科学文献出版社,2017年版,第6页。当人们谈论“亚太”的时候,大部分情况下并不包含这些岛国和岛屿领地的存在。冷战结束以来,亚太地区合作、跨地区合作不断加强。其中,最具代表性的机制是亚太经合组织(APEC)。但是,冷战结束后大约二十年里,南太平洋地区基本没有被纳入迅速发展的亚太地区合作,如太平洋岛国中仅巴新是亚太经合组织成员。这种错位被有些学者形象地称之为“多纳圈”(donut),即目前人们所说的“亚太地区”实际上是环太平洋的沿岸国家,经常忽略位于太平洋中央区位的太平洋岛国,使其在地图上更像是一个“中空的多纳圈”。(77)Jason Young, “Multilayered Regionalism in Oceania and the Pacific: Seeking Converging Points of Cooperation”, in Yu Changsen ed., Regionalism in South Pacific, Social Science Academic Press, 2018, p. 8.用本文强调的三条标准衡量可见,太平洋岛国与其他太平洋沿岸国家长期以来没有形成很强的共同特性或机制化的互动,更没有形成相互之间的地区认同——环太平洋的沿岸国家在很多情况下没有把太平洋岛国当作亚太的一部分,而太平洋岛国也没有把这些沿岸国家当作“太平洋”的一部分。例如,很多太平洋岛国人士和南太平洋地区研究者所称的“太平洋”经常仅包含南太平洋地区;他们有时以“环太平洋”(Rim of the Pacific)称习惯上的亚太地区,但这个称呼并没有被广泛接受,并且容易与这个名词的其他义项混淆。

太平洋岛国在亚太地区合作中的“缺席”加剧了其在冷战结束后面临的“边缘化”境地。直到2009年,太平洋岛国在国际多边舞台上仍然被描述为“处在边缘地位”,在面临全球金融经济危机后的诸多全球问题,尤其是对太平洋岛国来说至关重要的气候变化问题时,缺乏在国际上发声的能力。(78)Karen McNamara, “Voices from the Margins: Pacific Ambassadors and the Geopolitics of Marginality at the United Nations”, Asia Pacific Viewpoint, Vol. 50, No. 1, 2009, pp. 1-12.

在这个背景下,太平洋岛国逐渐认识到,只有通过“抱团”才能缓解这种“边缘化”带来的挑战。2009年《联合国气候变化框架公约》第15次缔约国会议(即哥本哈根气候大会)是一个重要时间节点,联合起来的太平洋岛国初步显示出“一个声音说话”的力量。2011年,在太平洋小岛屿发展中国家集团的推动下,联合国机制中的亚洲集团改名为“亚洲与太平洋小岛屿发展中国家集团”,太平洋岛国与“亚洲”并列,这从法理上改变了太平洋岛国在亚太地区的边缘地位。(79)Fulori Manoa, “The New Pacific Diplomacy at the United Nations: The Rise of the PSIDS”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 90-91.通过“抱团”,太平洋岛国的地区认同不断加强。

在这个过程中值得注意的是,域外大国竞相介入南太平洋地区对地区性的构建起到了间接推动作用。近年来,诸多西方国家“重返南太”,尤其是美国通过“亚太再平衡”和“印太战略”加大了对南太平洋地区的战略投入。新兴国家也加强了对南太平洋地区的介入,中国加强与太平洋岛国的南南合作尤其引起各方瞩目。总体上,域外大国的竞争提高了太平洋岛国的博弈能力,使其有机会借助大国平衡外交弥补自身实力的不足,将其他大国作为自身与澳新展开博弈的筹码,获得更大程度的自主性。例如,在最新一届太平洋岛国论坛峰会的闭门会谈中,太平洋岛国领导人借用欧盟和中国作为“杠杆”向澳大利亚联合施压并取得成功。(80)Lidia Kelly, “Fiji PM Accuses Australia’s Morrison of ‘Insulting’ Pacific Island Nations”, Reuters, August 16, 2019, https://www.reuters.com/article/us-pacific-forum-australia-fiji/fiji-pm-accuses-australias-morrison-of-insulting-pacific-island-nations-idUSKCN1V7047.这有助于构建以太平洋岛国为主体的地区性。(81)Xiaochen Chen, “China, the United States and Changing South Pacific Regional Order in the 2010s”, China International Strategy Review, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 330-343.

五、结论与启示

正如卡赞斯坦所说,对地区的界定可以融合物质主义与理念主义。(82)Peter J. Katzenstein, A World of Region: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University Press, 2005, p. 6.自然地理上的临近性与共同特征是形成地区的物质基础;共同的社会特性、模式化互动(尤其是地区主义发展形成的机制化互动)和地区认同等社会因素对地区性的产生与提升起到了能动作用。物质基础与社会因素共同有机构成了对地区的人文地理界定。

以此观之,本文以地区性的视角,按照共同的特性、模式化的互动和共同的知觉三个标准对南太平洋地区进行了界定:目前14个太平洋岛国和其他8个尚未独立的太平洋岛屿具备共同的自然和人文地理特性,构成了互动的社会空间,在气候变化、海洋治理和可持续发展等方面逐渐形成专属于岛国与岛屿的共同利益,推动了南太平洋地区主义的发展,促进了地区机制网络的建立与机制化的互动,在历史过程中巩固了地区认同,形成了一个完整的政治经济体系。据此,本文将南太平洋地区等同于太平洋岛国地区。

上述界定解答了前文所述的几个疑问:可以认为,赤道南北两侧的太平洋岛国与岛屿领地在共同特性、机制化互动和地区认同上并无大异,赤道并没有在物质或心理上将岛国与岛屿领地彻底分割为两部分,因而应当将其视为一个地区整体;岛国与岛屿领地都参与了地区主义,但程度和作用不同,在界定时可有主有次;澳新尽管在地理临近性、相互依赖和模式化互动方面在一定程度上符合布赞设置的标准,但在地区认同方面与岛国和岛屿领地存在显著差异,在地区主义发展历程中并未成功实现地区一体化预设目标《太平洋计划》与“大洋洲共同体”,因此,可以认为澳新目前不属于南太平洋地区的一部分。

不过,在现实中,南太平洋地区的概念存在复杂性,包括延展性、多重性和可塑性,其边界是不断变化的。因此,要把南太平洋地区放在理论、历史与现实中加以综合界定。随着形势的变化,太平洋岛国的地区性也完全有可能进一步发生变化,由此导致地区的内涵与外延进一步演变。例如,假设若干内外因素导致太平洋岛国地区性削弱,那么大洋洲地区也可能发展成为一个整合程度更高的地区,澳新特别是澳大利亚强势推动“大洋洲共同体”可能会瓦解这个由太平洋岛国构成的地区。当然,从目前形势看,这种情境还不大可能在近期发生。

准确科学地界定南太平洋地区是必要的基础研究工作。与三十年前美国学界对南太平洋地区的界定背景有一定类似,中国学界目前已经逐渐认识到这个地区的价值与重要性。(83)参见吕桂霞编著:《斐济》,社会科学文献出版社,2015年版,第1页;于镭、赵少峰:“‘21世纪海上丝绸之路’开启中国同太平洋岛国关系新时代”,《当代世界》,2019年第2期,第29-30页。不过,目前中国学界的南太平洋地区研究基础尚较为薄弱。(84)汪诗明:“国内太平洋岛屿国家研究趋势前瞻”,《太平洋学报》,2017年第9期,第86页。在这种情况下,形成对南太平洋地区的社会科学界定,有助于中国南太平洋地区研究的进一步发展。

推而广之,本文界定地区的普遍标准也有潜力适用于其他地区。事实上,所有的地区都是社会建构的产物,只是形成时间有长有短。例如,冷战结束以来,至少有两个地区经历了巨大变化:当代的中亚地区由苏联解体而形成;冷战时期的“东欧地区”则因冷战的结束而式微,今天的“中东欧”与冷战时期的“东欧地区”在本质上不同。(85)参见孙壮志、王海媚:“21世纪以来中国的中亚研究:进展与不足——孙壮志研究员访谈”,《国际政治研究》,2019年第2期,第143-160页;孔寒冰、韦冲霄:“中东欧研究的历史演变、特征及发展趋势——孔寒冰教授访谈”,《国际政治研究》,2019年第3期,第126-160页。此外,东南亚、中东、拉美与加勒比等地区也发生着内涵与外延的变化。而另外一些地区概念,例如“中南亚”,则并没有成为现实。近年来,南太平洋地区的内涵和外延演变是世界范围内地区变迁的最新案例之一,这种动态发展今后可能还将继续。因此,将地区视作由社会建构的、受地区认同影响的可变概念,而不是由自然科学决定的、一成不变的规定,可能更有利于中国的地区研究不断在理论和实践中走向深化。