砾岩油藏聚合物驱注采耦合调控方法及参数优化

刘文涛 陈旭 孙致学 汪良毅 李宗阳 王业飞

1.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院;2.中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院;

3.中国石油大学(华东)石油工程学院;4.中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院

虽然国内外学者对聚合物驱已经进行了详尽的研究,并且在大庆油田取得了显著效果,但其主要应用于砂岩油藏[1-4],针对砾岩油藏的应用和研究较少,砂岩油藏研究得出的规律不能直接应用于砾岩油藏。砾岩油藏和砂岩油藏的主要区别于在于孔隙结构复杂,具有较强的非均质性,导致其聚合物驱开发效果较差。在小井距条件下,聚合物沿优势通道窜流,产聚质量浓度上升快,聚窜现象严重,导致砾岩油藏聚合物驱出现见效较快、有效期短、含水下降幅度小且上升快、采收率低、提前发生聚窜等问题。因此,针对砾岩油藏问题提出的聚合物驱调控方法具有重要意义。

针对砾岩油藏特点,提出了利用注采耦合调控方法改善聚合物驱效果的研究思路[5]。注采耦合是1种油水井交替注采模式,是周期注水方式的延伸[6],采用平面异步注采模式,将各注水井排分成2组,分组交替进行注聚与停注,从而达到拉大井距,变化流线的效果[7-8]。虽然诸多学者已经针对周期注水进行了详尽研究,对注水机理有了比较明确的认知[9-10]。周期注水主要应用于水驱中后期来改善开发效果,其优点是可以依靠当前注采井网进行实施,适用性较强,但是针对聚合物驱进行的研究较少。

笔者基于克拉玛依油田七东1区砾岩油藏实际条件,建立油藏实际地质模型,研究进入聚合物驱中后期砾岩油藏实施注采耦合的流线变化、油水变化以及提高采收率特征,分析注采耦合改善砾岩油藏聚合物效果,明确砾岩油藏聚合物驱中后期注采耦合增效作用机理;同时进行了聚合物注采耦合参数优化研究,对聚合物驱中后期实施注采耦合时机以及周期等参数进行优化,建立适应砾岩油藏的注采耦合开发模式,指导现场实际开发应用,从而达到改善砾岩油藏聚合物驱中后期开发效果作用。

1 砾岩油藏聚合物驱存在问题及解决方案

克拉玛依油田七东1区砾岩油藏岩性以含砾粗砂岩、砂砾岩、小砾岩为主[11]。油藏平均孔隙度为17.4%,平均有效渗透率为395.1×10−3μm2,属于中孔、中渗储层。该砾岩油藏于1958年开始进行开发,经历产能建设、扩边调整、综合治理、二次开发4个阶段后从2014年进行大规模聚合物驱工业应用,目前已进入中后期含水回返阶段[12]。由于该砾岩油藏属于近物源储集层,具有相变快、岩性变化快、孔隙结构复杂、非均质性强等特点,经过多年注水开发导致优势通道发育[13-14]。因此聚合物驱开发效果变差,过早进入含水回返期,提高采收率降低,聚窜现象严重,大量聚合物无效循环,低渗区剩余油无法被正常采出,经济效益变差。

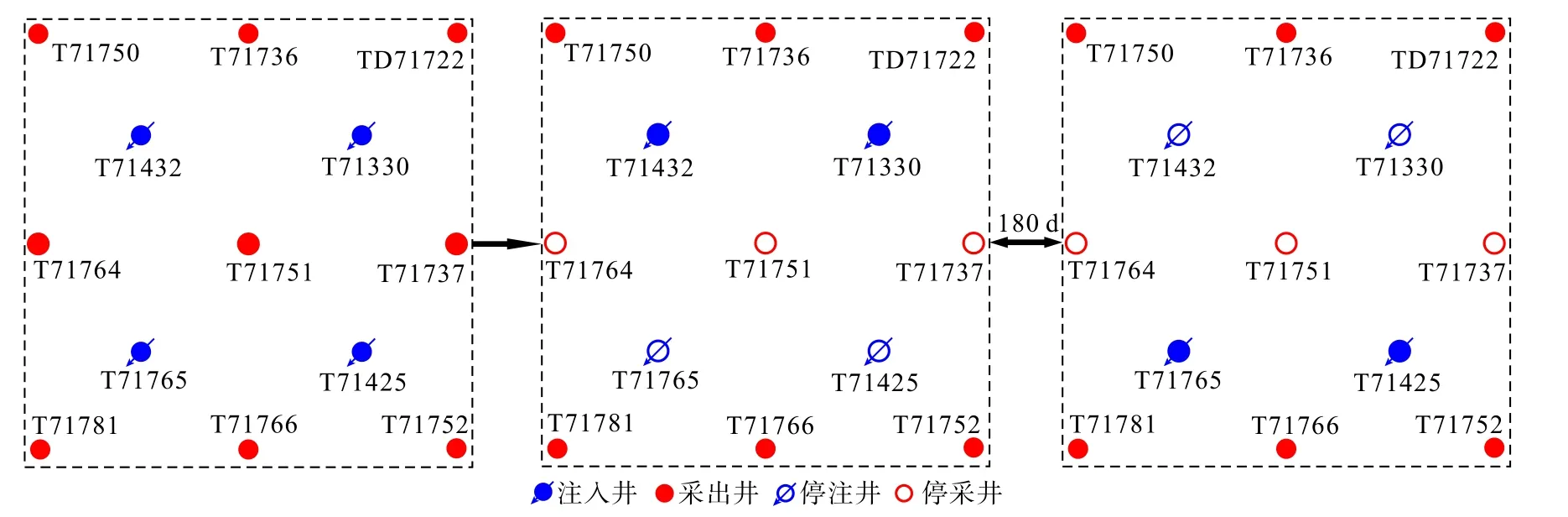

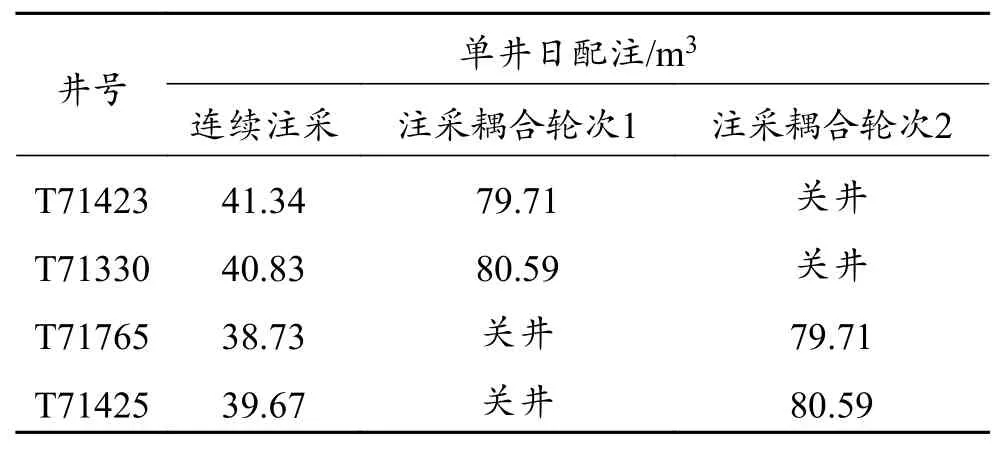

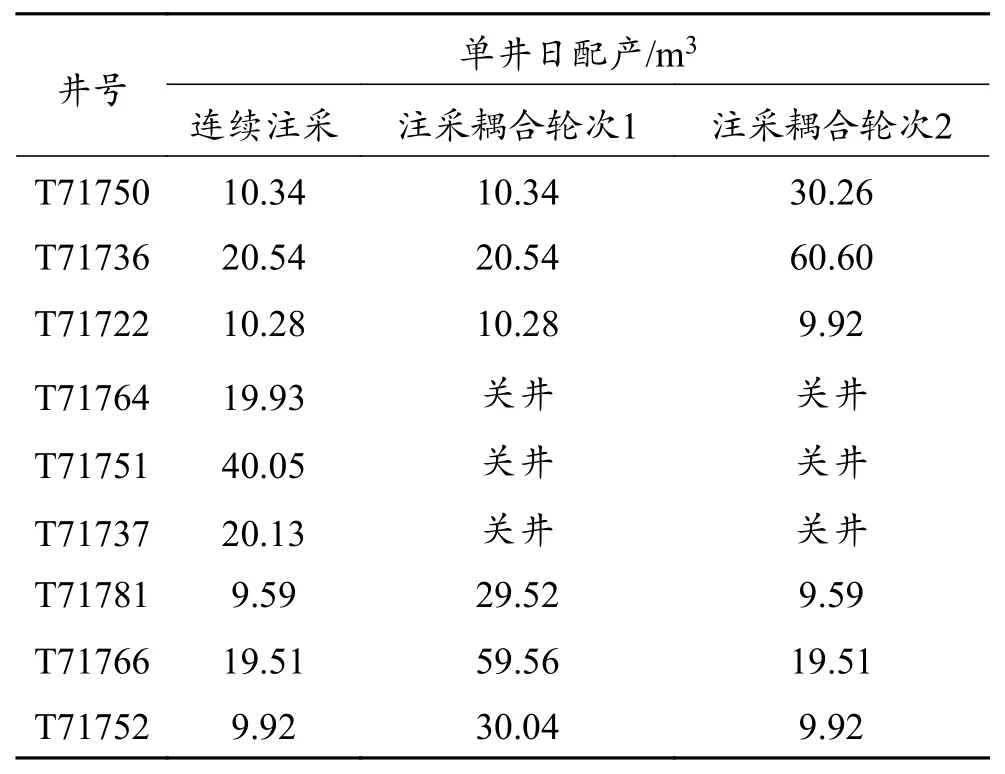

针对目前砾岩油藏聚合物驱存在问题,提出注采耦合调控方法。注采耦合采用平面异步注采模式,将注水井排分成2组,分组交替注聚和停注,即轮流进行轮次1与轮次2(图1)。为保证同一周期内2种注聚方式注聚量一致,注采耦合半周期内单井注入速度设计为连续注采时的2倍,根据此进行配产配注设计(表1、表2)。注采耦合可以在保证注采井网不变的情况下实现拉大井距、同时使流线产生周期性变化,从而提高聚合物驱中后期采收率。

2 砾岩油藏聚合物驱数值模拟

2.1 数值模型的建立

图1注采耦合方案部署Fig.1 Deployment scheme of injection-production coupling

表 1注采耦合方案配注设计表Table 1 Injection allocation design of injectionproduction coupling scheme

表 2注采耦合方案配产设计表Table 2 Production allocation design of injectionproduction coupling scheme

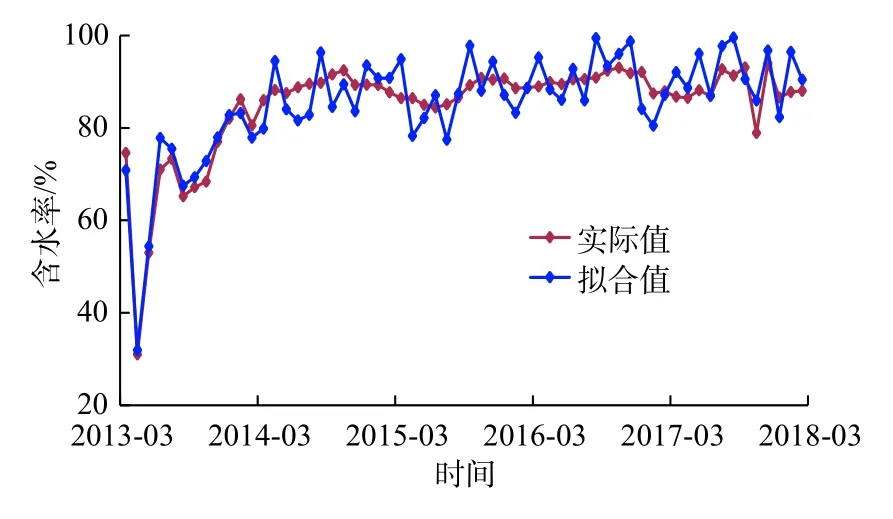

选取七东1区砾岩油藏4个井组作为研究试验区。根据目标油藏实际地质情况,建立2个砂层组,共12个小层单元的地质模型。利用得出的地质模型建立七东1区砾岩油藏数值模型,并根据目标油藏实际开发动态数据进行历史拟合。拟合结果如图2所示,数值模拟与实际综合含水率拟合度达到90%以上,说明该数值模型能有效保证模拟结果的可靠性,可以利用该模型进行砾岩油藏聚合物驱研究。

图2试验区全区含水率拟合Fig.2 Water cut fitting of the whole test area

目标试验区采用反五点法井网,共4个井组,注采井距125~142 m,油藏原始地层压力为16.8 MPa,原油黏度为5.8 mPa · s。聚合物驱设计注入段塞大小为0.7 PV,聚合物注入速度为0.1 PV/a,聚合物质量浓度为1 500 mg/L,聚合物分子量为1 000万,目前已经注入段塞大小为0.3 PV,已经进入聚合物驱中后期,针对已经出现问题的进行注采耦合开发优化研究。

2.2 砾岩油藏聚合物驱数值模拟方案

利用建立砾岩油藏数值模型进行连续注采和注采耦合2种注聚方式开发效果分析。具体开发方案:注水至含水率为93%时开始进行聚合物驱,采用连续注采方式,聚合物注入速度为0.1 PV/a,段塞大小为0.7 PV,聚合物注入质量浓度为1 500 mg/L。在注入0.3 PV聚合物时,分别进行连续注采与注采耦合。连续注采保持注采参数不变。注采耦合进行以180 d为半周期的1号与2号轮次进行轮流注入,注采耦合半周期内单井注入速度设计为连续注采时的2倍,从而进行连续注采和注采耦合2种方式下的流线变化、油水变化、提高采出程度以及油井产聚质量浓度的对比,并对其提高聚合物驱开发效果进行评价以及提高采收率机理进行分析。

在砾岩油藏实施注采耦合效果分析的基础上,应用数值模拟手段对七东1区砾岩油藏进行注采耦合时机、时间比、半周期等参数优化研究[15-18],从而建立适合七东1区砾岩油藏注采耦合开发模式,指导现场实际开发应用。

3 砾岩油藏聚合物驱数值模拟结果分析

3.1 改善砾岩油藏聚合物驱开发效果分析

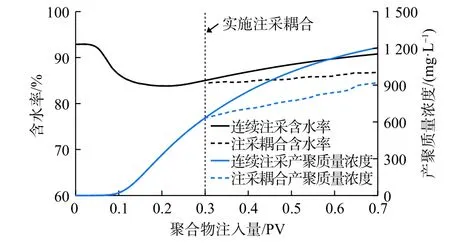

为评价注采耦合调控方法改善砾岩油藏聚合物驱效果,进行连续注采和注采耦合2种方式下的开发效果对比。具体开发方案:注水至含水率为93%时开始进行聚合物驱,采用连续注采方式。在注入0.3 PV聚合物时,分别进行连续注采与注采耦合。连续注采保持注采参数不变,注采耦合进行以180 d为半周期的1号与2号轮次进行轮流注入。模拟结果表明,在进行连续注采时聚合物驱采收率为46.53%,而进行注采耦合时聚合物驱采收率提高到47.99%,注采耦合提高聚合物驱采收率1.46%,有效改善砾岩油藏聚合物驱效果。如图3所示,根据不同注聚方式下的含水率对比可以看出,实施注采耦合可以有效控制含水回返趋势,含水率趋于稳定。相对于连续注采,注聚末期含水率降低6.02%;根据不同注聚方式下的产聚质量浓度对比可以看出,注采耦合通过拉大井距,变化流线从而抑制聚窜。相对于连续注采,注采耦合注聚末期产聚质量浓度降低283.73 mg/L,减少聚合物无效循环,从而提高聚合物驱中后期效果。说明注采耦合能有效解决砾岩油藏聚合物驱有效期短、含水上升快、采收率低等问题。

图3不同注聚方式下含水率与产聚质量浓度曲线对比Fig.3 Comparison of water cut and produced polymer mass concentration curves in different polymer modes

3.2 改善砾岩油藏聚合物驱效果机理分析

3.2.1 拉大井距改善聚合物驱效果机理分析

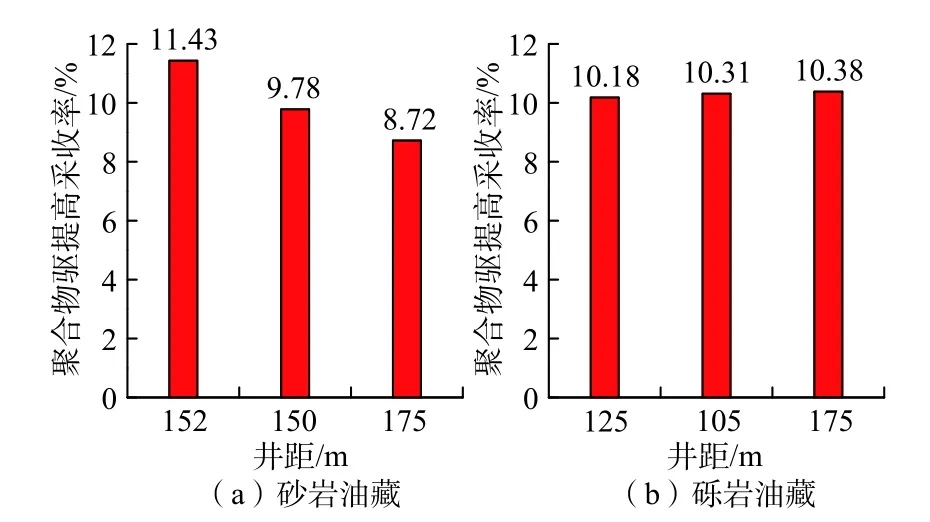

基于七东1区砾岩油藏建立的聚合物驱数值模型,进行目标油藏井距适应性研究,进行水驱时将井距设置为125 m,注水至含水率为93%时开始连续注聚,注聚时将井距分别设置为125 m、150 m、175 m,分析不同井距时连续注采提高采收率效果。同时通过文献调研与参考,以杏76区葡Ⅰ2-3砂岩油藏不同井距时聚合物驱效果为例[19],将杏76区砂岩油藏与七东1区砾岩油藏进行对比分析。如图4(a)所示,砂岩油藏注采井距越小,井网控制程度越高,聚合物驱效果越好,提高采收率效果敏感程度较高。如图4(b)所示,砾岩油藏注采井距越小,聚合物驱提高采收率反而降低,提高采收率效果对注采井距敏感程度较低。说明在小井距条件下,聚合物沿优势通道窜流,产聚质量浓度上升快,聚窜现象严重,反而导致聚合物驱效果变差。目前克拉玛依油田七东1区油藏注采井距125~142 m,井距过小导致影响聚合物驱开发效果变差。

图4不同井距与聚合物驱提高采收率关系Fig.4 Relationship between well spacing and polymer flooding recovery

根据井距适应性分析可知,砾岩油藏非均质性较强,优势通道发育。导致相对于砂岩油藏,井距对砾岩油藏提高采收率影响呈现了相反的趋势。克拉玛依油田七东1区油藏目前注采井距125~142 m,注采井距小是聚窜现象严重的主要原因。实施注采耦合,可以在保证注采井网不变的情况下,将井距从125 m拉大到275 m,从而改善砾岩油藏开发效果。

3.2.2 变化流线改善聚合物驱效果机理分析

根据模拟方案设计,进行连续注采与注采耦合数值模拟研究。根据连续注采结束时和注采耦合2个轮次结束时的油水分布以及流线分布情况,进行流线变化效果改善聚合物驱效果机理分析。如图5所示,对不同注聚方式下流线变化进行分析,注采耦合可以使流线进行周期性变化,注入聚合物不再按沿原流线推进,转变原始流线方向从而产生多条新流线,因此可以增大聚合物驱控制面积,有效启动优势通道屏蔽型剩余油,实现砾岩油藏聚合物驱精准调控。

图5不同注聚方式下流线变化分析Fig.5 Flowline change analysis in different polymer injection modes

3.3 注采耦合参数优化研究

3.3.1 注采耦合时机

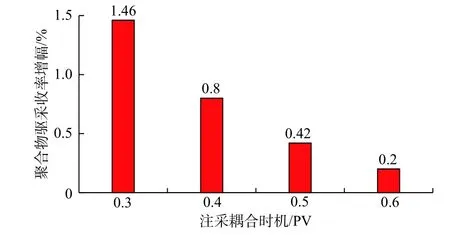

确定注采耦合时机需要综合考虑目标油藏实际情况,目标油藏聚合物驱目前已经注入0.3 PV聚合物,已经进入含水回返期,因此在保证聚合物总注入量0.7 PV不变的情况下,分别注聚至注入量为0.3 PV、0.4 PV、0.5 PV、0.6 PV时,从而研究注采耦合时机对改善聚合物驱效果影响。如图6所示,注采耦合时机越靠前,注采耦合效果越好,当注采耦合时机为0.3 PV时,可以提高聚合物驱采收率1.46%,因此建议目标油藏尽早开始注采耦合。

图6不同注采耦合时机聚合物驱采收率增幅对比Fig.6 Increase amplitude of polymer flooding recovery at different moments of injection-production coupling

3.3.2 注采耦合轮次时间比

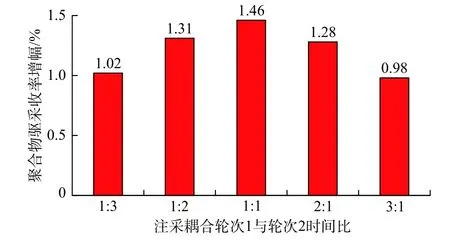

利用数值模拟技术,研究注采耦合轮次1与轮次2之间的时间比对提高聚合物驱中后期采收率的影响研究,分为对称型与非对称型2种。其中对称型不同轮次进行时间相同,非对称型注采耦合轮次1与轮次2之间的时间比例为1∶3、1∶2、2∶1、3∶1。如图7所示,注采耦合时间比例为1∶1时的效果最好,注采耦合轮次1与轮次2之间的时间差越大,注采耦合效果越差。因此建议目标油藏采用不同注采耦合轮次时间比例为1∶1的对称型结构。

图7不同注采耦合轮次时间比聚合物驱采收率增幅对比Fig.7 Increase amplitude of polymer flooding recovery at different round/time ratios of injection-production coupling

3.3.3 注采耦合半周期

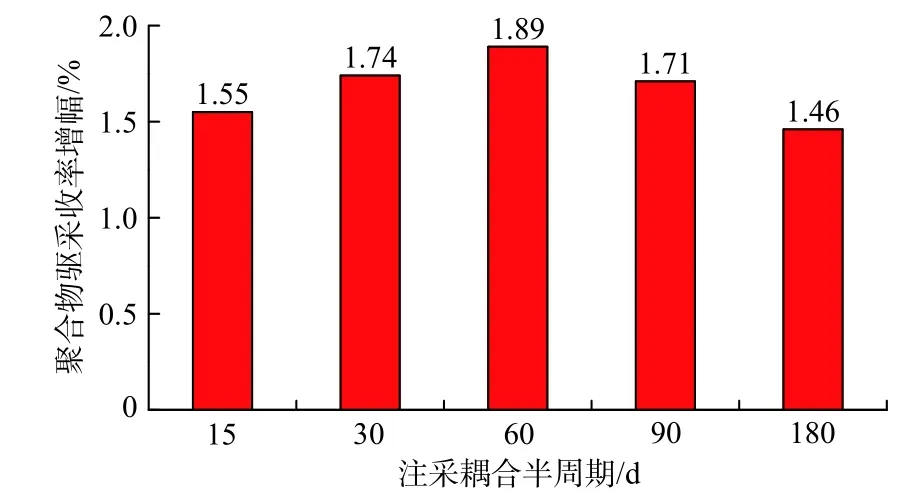

在注采耦合时机为0.3 PV,不同注采耦合轮次时间比例为1∶1的对称型结构的基础上,将注采耦合半周期设为15 d、30 d、60 d、90 d、180 d进行研究。如图8所示,合适的注采耦合半周期对提高聚合物驱中后期效果十分重要。注采耦合半周期与聚合物驱采收率增幅呈近似正态分布,当注采耦合半周期为60 d时效果最好,可以提高聚合物驱采收率1.89%。

图8不同注采耦合半周期聚合物驱采收率增幅对比Fig.8 Increase amplitude of polymer flooding recovery at different half periods of injection-production coupling

4 结论

(1)针对砾岩油藏聚合物驱存在的问题与矛盾,提出了注采耦合调控方法。采用平面异步注采模式,将注水井分成2组,分组交替进行注聚与停注。注采耦合能够有效解决砾岩油藏聚合物驱有效期短、含水上升快、采收率低等问题。

(2)对注采耦合改善聚合物驱效果机理进行分析,注采耦合可以在保证注采井网不变的情况下实现拉大井距,控制聚合物窜流。同时注采耦合可以使流线进行周期性变化,转变原始流线方向从而产生多条新流线。因此可以增大聚合物驱控制面积,有效启动优势通道屏蔽型剩余油,实现砾岩油藏聚合物驱精准调控。

(3)针对克拉玛依七东1区砾岩油藏进行了注采耦合参数优化。对于进入注聚含水回返期的砾岩油藏应尽早开展注采耦合,采用时间比例为1∶1对称型结构,注采耦合半周期为60 d,可以在注聚量保持不变的情况下,再提高聚合物驱采收率1.89%,说明注采耦合能有效解决砾岩油藏聚合物驱有效期短、含水上升快、采收率低等问题。