世界经验、政治寓言与叙事形式的中西之辨

从20世纪八九十年代之交的新写实小说潮流开始,刘震云的小说创作进入学界与大众的视野。历经20余年,刘震云的作品已经成为中国当代文学不可替代的组成部分之一。其小说对历史与当下经验的处理方式独树一帜,其对语言、孤独等根植于人类社会与人性之中永恒问题的思索,与对小说故事性的追求水乳交融。与此同时,文学与影视的“双管齐下”也让刘震云在国际社会中受到越来越多读者的认可。刘震云作品海外传播情况的研究,对当代文学海外传播研究的整体而言是不可缺少的,与此同时,相关研究也将为我们重新审视当代文学提供重要的参考与启示。

近些年,当代文学的海外传播研究相当兴盛,与此同时,笔者认为始终有必要反思这些研究的问题与意义。国内学者研究海外情况,很难从客观上建构中国当代文学的世界影响,提升当代文学的世界地位——文学文本的传播与接受状况尚不乐观,相关研究更多是在与中国的学者、作家对话。此时对于海外传播研究,除去从现象层面上呈现中国当代文学作品在海外以何种“量”和“态”生存之外,其意义可能终将落实到用海外状况,来“反哺”对于中国当代文学作品、现象的理解与阐释,以及对文学史问题的解读。对刘震云作品海外传播情况进行研究的成果较少,本文将对其作品的译介与接受情况做出客观梳理,并在此基础上阐释刘震云创作乃至中国当代文学创作在海外生存环境下显现出的特殊问题。

刘震云作品海外译介情况

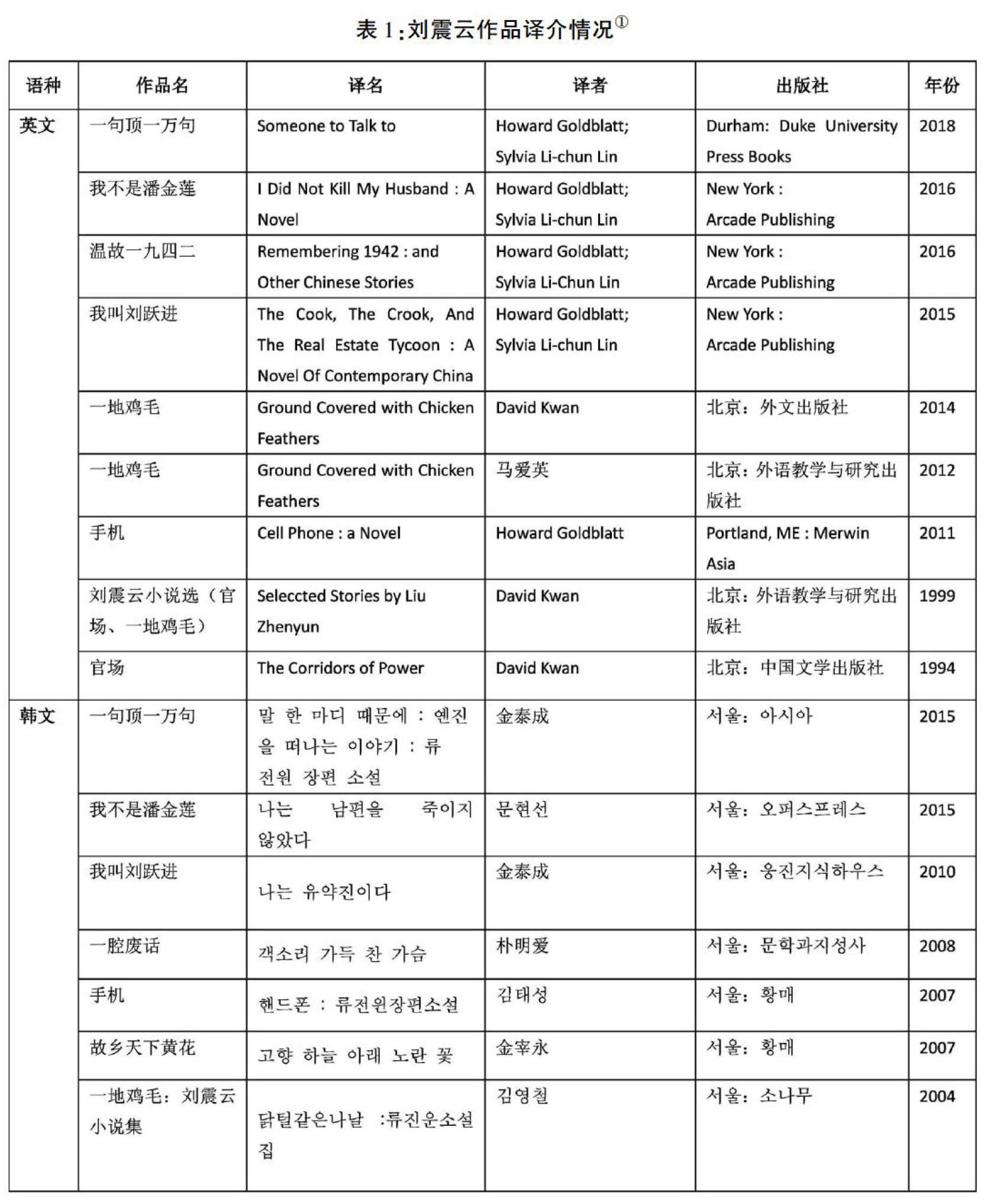

截至2017年,刘震云有超过11篇/部作品被译为11种文字。综合各数据来源,本文将刘震云作品的译介情况做了汇总(见表1)。

除“故乡三部曲”被较少译介之外,刘震云包括《手机》《我叫刘跃进》《一句顶一万句》《我不是潘金莲》在内的长篇小说,包括《塔铺》《新兵连》《单位》《一地鸡毛》《温故一九四二》等在内的中短篇小说,都有着不少于3种文字的译介。通过表格不难发现,与莫言、苏童、余华等当代作家相似,刘震云作品以英文译本数量居首,韩文、法文、越南文等译本数量次之。按照目前当代文学界时常提及的“代際划分”标准,刘震云与莫言、贾平凹同属“50后”作家,但是刘震云的海外译介在时间上却大为落后于莫言、贾平凹,甚至也落后于“60后”作家余华、苏童等人。但应该看到,2010年之后刘震云的海外译介发展迅速,尤其是意大利、瑞典、捷克等语种的译介在近几年集中出现。这一方面与刘震云个人的创作节奏有关,《手机》《一句顶一万句》等长篇代表作都发表于21世纪;另一方面也与刘震云参与创作的影视作品在海外产生影响有关。相关内容在后文将进行具体分析。

从单篇作品的译介情况来看,长篇小说中《我不是潘金莲》有不少于7种文字的译本,《我叫刘跃进》《手机》次之,各有6种译本,《一句顶一万句》有5种,《温故一九四二》有3种。中短篇小说方面,《一地鸡毛》有不少于5种文字的译本,《塔铺》《新兵连》《单位》《官人》等写于80年代末90年代初的短篇小说,也都有着不少于2种语言的译本。在海外译介中,刘震云的初期创作与新世纪以来的创作明显是更受重视的,而90年代中后期及世纪之交写作的包括“故乡三部曲”、《一腔废话》在内的作品则相对被忽视。刘震云同代作家的乡土叙事,几乎成为中国当代文学面对世界的“重要标签”,然而刘震云的乡土叙事则几乎毫无影响。从题材角度看,刘震云描写城市生活与历史事件的作品显然更受重视。这或许为我们省视刘震云创作提供了一个角度。

另外,刘震云与其他作家相似,其作品的海外译介相当程度上依赖特定的译者。以英文版翻译情况为例,刘震云被英译的7种作品中(《一地鸡毛》曾经多次出版,不同版本姑且算作一种),葛浩文翻译了5种。就像在中国村上春树的作品大多由林少华翻译,人们一提到卡夫卡的名字就会想起叶廷芳,某位作家在某个语种中有特定的译者,这并不奇怪。然而刘震云,乃至更多中国当代作家在英语世界中对应的译者几乎只有葛浩文一人。葛浩文是英语世界里中国当代文学的“首席”译者,在很多情况下也是“唯一”译者,这种情况正在逐渐改变,但仍能说明目前无论是单个作家还是中国当代文学整体,在英语世界中的影响还难以达到一个足以让中国作者、学者、读者感到“自信”的水平。

除特定译者,刘震云作品的海外传播也在相当程度上依赖以中国文学为主题的丛书项目。以刘震云作品的法文版翻译情况为例,7部作品中有4部属于“中国蓝”丛书,1部属于“《月光斩》与中国当代小说”丛书,丛书原名为Tranchant de lune et autres nouvelles contemporaines de Chine,该丛书也是以翻译中国当代作家的作品为主,丛书名中提及的《月光斩》就是莫言的一篇小说,涉及的作家包括莫言、刘震云、金仁顺、李洱、刘庆邦等。另外2部则由“中国蓝”出版社“中国蓝”(Bleu de Chine)起初是一个由汉学家安博兰(GenevièveImbot-Bichet)成立的专事中国30年代至今文学作品出版的小型出版组织,后来并入法国Gallimard出版社,成为丛书名,该丛书涉及的作家有沈从文、废名、刘震云、刘小波、韩寒、慕容雪村等 。此处信息来自Gallimard出版社网页http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bleu-de-Chine,原文为法文。出版。刘震云作品的法文译介,无一例外全由与中国文学相关的丛书、项目“包办”。法文译介情况较为特别,但在其他语种翻译中,这样的问题也不同程度存在。比如英语世界中的《一句顶一万句》在“中国理论”(Sinotheory)丛书内,《一地鸡毛》《刘震云小说选》在“中国现代文学宝库”(Gems of modern Chinese literature)丛书内,韩语世界中的《一句顶一万句》在“亚洲文学丛书”(Asia munhaksoǒn)内,越南语中的《我叫刘跃进》在“当代中国文学书系”()丛书内等。虽然刘震云作品在当代中国已占据不可替代的位置,但其世界影响力仍有待进一步提升。

海外刘震云作品研究概述

以对刘震云早期作品在英语世界传播状况的研究为例,我们不难看出一种尴尬的状态——刘震云的作品在英语世界更多是“反响平平”“并未引发太多关注”。胡安江、彭红艳:《从“寂静无声”到“众声喧哗”:刘震云在英语世界的译介与接受》,《外语与外语教学》2017年第3期。在《我不是潘金莲》被翻译之后,相关情况得到改善,然而对刘震云作品的评论与研究也仅仅停留在《柯克斯书评》(Kirkus Reviews)、《出版商周刊》(Publishers Weekly)、《纽约时报书评》(New York Times Book Review)的“豆腐块”经笔者统计,除由舒晋瑜撰写、Eleanor Goodman翻译的Making Friends:Liu finds friends inside and outside of his books(Publishers Weekly.5/25/2015,Vol.262 Issue 21)等少数几篇文章外,真正由海外研究者撰写的评论,在篇幅上大多不超过三四百词,并且主要以内容介绍为主,很容易淹没于同页面上相近的“新书推荐”中。文章中。虽然这些刊物具有相当的影响力,但是西方评论界对于刘震云作品的阐释,远不像曾经夏志清等人对张爱玲、钱锺书、废名等人的重新阐释那般,可以重新使国内的现当代文学研究者受到启发。

与欧美各国相比,越南是较早集中译介刘震云小说的国家。在阮氏妙龄的博士论文《越南当代文学的“他者”与“同行者”——中国新时期小说(1970年代末—1990年代初)在越南》附录的访谈中,越南汉学家范秀珠谈到起初对刘震云的译介,是因为“认为这样的作品可以让越南作家感觉到,在中国作家的写法中有‘新的东西,写作也不应受政治上的问题所限制”。见〔越南〕阮氏妙龄:《越南当代文学的“他者”与“同行者”——中国新时期小说(1970年代末-1990年代初)在越南》,华东师范大学2013年博士论文。包括刘震云早期作品在内的新写实主义小说,对越南文学发展产生了积极影响,但是越南学者对于刘震云的阐释,并未超脱中国学者的言说范畴。在韩国研究界,对刘震云的研究多以硕士论文形式出现,少数学者以“欲望”“权力”等刘震云小说中的个别因素作为讨论对象,其着眼点相比于中国学者也并沒能体现出太多的新意。

目前刘震云作品在普通读者之外的海外接受,大致存在两种状况。一种是在欧美国家中,如何让刘震云(或者说中国当代文学)进入人们视野尚成问题,中国当代文学对于另外一片土壤上的人们而言没有阅读的“必要性”,因此引荐者必须将强调刘震云作品中的新奇元素——此“新”也许并非进化论意义上的“新”,而很可能是曾经极端的“旧”而产生的“陌生感”——放在首位,深层次的阐释则暂时无法顾及。另一种则是在极少数国家,曾经的中国文学潮流对其产生了影响,如前文列举,阮氏妙龄的论文中提及刘震云在“新写实主义”时期的作品,从叙事形式或者更抽象的“故事讲法”的层面,对越南文学的发展产生了积极影响。相关的阐释仍然以介绍为主,用以启发本国写作者与研究者,此时相关的阐释,具有“史料”层面的意义,观点与方法角度的意义则不明显。

审视中国文学在不同的文化场域、接受习惯下的传播情况,理应为中国当代文学的研究提供一个穿透习见与遮蔽的视角。20世纪80年代,夏志清、司马长风等学者的文学史作品对中国现当代文学研究格局的影响仍在延续;90年代,包括唐小兵、刘禾、黄子平等具有“海外视野”研究者的“再解读”研究,为重新面对“十七年”文学与“文革”文学提供的新视角以及话语资源,至今仍然生效。

近些年来,中国当代文学的海外传播是研究界瞩目的热点,但是目前的研究似乎仍未能在资料搜集的基础上走出一条问题意识自足而明确的路,更与寻求文化输出策略,发掘、建构中国形象与中国文化影响力的使命还有着不小的距离。这与研究的方法相关,但归根结底由当代中国文学世界影响力的“先天不足”决定。此时重提这种“反哺”的关系,是希望对当代文学海外传播的研究在呈现海外状况的同时,亦能回落到当代文学内部。在促进当代文学研究形成更客观、准确的自我认知同时,能够为当代文学的创作提供参照。沿着这一路径,在梳理刘震云作品海外译介与研究状况的基础上,其作品中的一些问题与意义便不容忽视。

世界经验与政治寓言:中国小说走向世界的一个入口

《温故一九四二》与《我不是潘金莲》被译为英文、法文、韩文等,对于刘震云作品的海外传播有着“拐点”意义。2016年,英语世界中《温故一九四二》与《我不是潘金莲》同一年出版,这是刘震云作品进入英语世界后,第一次在同一年中有两部作品面世。法语世界中,2013年《温故一九四二》被译介后,刘震云的作品每两年至少有一部作品被翻译出版。瑞典文、俄文、捷克文等语种的译介在2015、2016年集中展开,《我不是潘金莲》被译为多种文字,刘震云作品的海外传播疆域得以迅速拓展。

中国当代文学的海外传播,往往与电影有关,比如莫言与苏童作品得以走出国门,得益于张艺谋导演的电影《红高粱》《大红灯笼高高挂》。与之相似,冯小刚导演、刘震云原著改编的《一九四二》《我不是潘金莲》在国际上产生的一些反响,《一九四二》获得第7届罗马电影节青年影评金蝴蝶奖,代表中国大陆参评第86届奥斯卡最佳外语片奖,虽然最终并未入围,但这也使该片产生了一定的国际影响。除此之外,参演影片的Adrien Brody曾荣获第75届奥斯卡最佳男演员奖,Tim Robbins也曾荣获戛纳电影节及金球奖最佳男主角,两人在国际电影市场中均有相当影响力。《我不是潘金莲》获第41届多伦多国际电影节特别展映单元国际影评人费比西奖、第64届圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖·最佳影片等国际奖项。也有助于刘震云作品走向国际。这一类作品中暗含着中国当代文学在国际视域中的“宿命”——当文学与国家符号相伴时,西方世界首先对中国的落后历史,以及特殊的政治意识形态感到好奇,之后才对与之相关的文学作品感兴趣。除此之外,文本的立场以及与故事相关的国家族群的阅读期待,也与中国当代文学的海外传播有密切关系。《温故一九四二》的日语译本书名副标题为“谁拯救了中国的饥饿难民”,日文译名为『人間の条件1942 :誰が中国の飢餓難民を救ったか』。在中文版《温故一九四二》中,作者有“他们给我们发放了不少军粮。我们吃了皇军的军粮,生命得以维持和壮大。当然,日本发军粮的动机绝对是坏的,心不是好心,有战略意图,有政治阴谋,为了收买民心,为了占我们的土地,沦落我们河山,奸淫我们的妻女,但他们救了我们的命”这样的叙述,因此日文版会采取这样态度暧昧的译名。不难想见这部作品中的部分内容,可能配合日本的出版市场满足了从政治角度产生的阅读期待,挑动着日本读者的好奇心。

《温故一九四二》名义上是小说,实则杂糅小说、散文、杂文等文体形式,其对于主流史观的“颠覆”,对于宏大历史事件中渺小个体的心灵世界的探寻,无疑与之前莫言、余华、苏童等人的新历史小说高度一致。时至今日,《温故一九四二》处理的题材以及使用的方法,仍然能够在国际范围内引人关注,彰示了这种创作角度在当代文学海外传播中的重要性。

第二次世界大战是属于全人类的共同记忆,发生在中国的抗日战争是第二次世界大战的重要组成部分,《温故一九四二》从流民、民间的角度出发,以中国故事为起点,为当代文学通向“世界性”提供了一条道路。发表在《多伦多明星报》上的《战争,如惨不忍睹的地狱》(War is Hell,and Hard to Watch)就对冯小刚导演、刘震云编剧的《一九四二》作出了这样的评价:“这是一部有着史诗感的电影”,“这部电影众多让人钦佩之处就包括一种强烈的真实感,尤其是日本零式战斗机轰炸、扫射无助的士兵与百姓的血腥场面”。见De Mara Bruce,War is Hell,and Hard to Watch.Toronto Star(Nov.30 2012)。中文為笔者译,原文为“Its a film with an epic feel”“There are a number of admirable qualities in director Feng Xiaogangs film, including a great sense of authenticity, especially in the bloody battle scenes - mostly Japanese Zeros bombing and strafing helpless soldiers and civilians below.”

在我们已经深谙“越是民族的就越是世界的”这个道理时,应该注意到这句话不仅是在说每个民族看似独立的“特殊性”共同构成了世界的“丰富性”,还应该注意到民族与世界始终存在着共时性的联系。中华民族秘史中的乡土故事,正是呈现、阐释世界重要历史进程的重要角度,这一角度将为中国当代文学与世界文学的平等交流提供可能。以小说《温故一九四二》以及刘震云编剧的电影《一九四二》产生的影响为例,如何从世界史,或者从普遍的人道主义角度出发去处理“抗战”“文革”等被裹挟进了国际浪潮中的历史叙事,时至今日仍然是一个问题,这也是中国当代文学获得世界影响力的一条有效“通道”,其中蕴藏着有待当代文学开发的巨大“宝藏”。

《我不是潘金莲》受到的关注,同样与中国特殊的历史与政治环境有关。在海外传播的过程中,作品最引人关注的就是其中涉及的中国政治体制问题,以及与中国女性息息相关的生育、婚姻制度问题。例如发表在《纽约时报书评》上的评论文章见Hvistendahl Mara,I Did Not Kill My Husband,New York Times Book Review(Nov. 23, 2014).就在极其有限的篇幅里着重强调“the National Peoples Congress”(全国人民代表大会),甚至反复提及“Beijing”,以地名来指代一种政治隐喻。又例如《柯克斯书评》发表的评论文章,在开头即强调“如果一对夫妻想在中国生第二个孩子,他们该怎么办?最简单的办法就是先离婚,躲过计划生育政策之后再复婚”,见I Did Not Kill My Husband,Kirkus Reviews.10/1/2014, Vol. 82 Issue 19, p274. 中文为笔者译,原文为“Whats a couple to do when theyre expecting their second child in China? Simple. Divorce and get remarried to avoid the one-child policy.”婚姻和生育变成了小说中头等重要的关键词。

刘震云对于这些问题的处理是极为巧妙的。理性地看,李雪莲不断上访的动机本身就是站不住脚的——为了逃避计划生育,钻政策与法律的漏洞与丈夫“假离婚”,之后又要借助法律与政府的力量来证明自己并非“真离婚”。动机上的自相矛盾让整部作品蒙上一层“荒诞”乃至“闹剧”的色彩,其中对于政治的讽刺软化了。但是这部作品却在国外引起了反响,也就是说,在国外读者以及出版界的阅读中,“玩笑”一般的动机却起到了“有效”的作用。

从“十七年”文学到新时期文学,如何处理虚构与现实、作家身份与知识分子的社会责任之间的关系,一直是当代中国严肃文学作家面临的“难题”。在刘震云的作品中,常出现“将一件事说成了另一件事”这句话。《我不是潘金莲》中刘震云用枝蔓复杂的人物关系,连绵不断的小事件,成功地“将一件事说成了另一件事”,而这种做法,似乎也在为平衡当代作家面临的难题提供途径。在《我不是潘金莲》中,层层递进的行政体制、一年一度的人大会议、为期十天的会议时间,在作为叙事的限制性因素的同时,也为故事气氛的营造提供了“机制”。与此同时,看似不成问题的上访动机、被卡通化的政治符号,这一切都是为了削弱作品对现实“禁忌”的“触犯”。但《我不是潘金莲》的特殊之处在于,即便上访是“不可理喻”的,政治体制对她的压制是“假”的,但是主人公从家庭、爱情、尊严角度的喜怒哀乐却是真实的。后者的真实能从一种“隐蔽”的向度使前者同样变得真实。从这个角度,刘震云的小说与贝克特、卡夫卡等人的荒诞艺术是相通的。将一切问题降落到个体的命运中,落实在人类共通的喜怒哀乐上,正体现了文学应有的主体性。

形式的本土性与世界性:影响海外接受的一个关键点

前文在总结刘震云小说译介的整体状况时,曾经提到与同代作家如莫言、贾平凹等有所不同,在海外,刘震云小说对于城市生活的书写与批判,较其乡村叙事更受关注。刘震云在国内文学界真正声名大噪于“新写实小说”,从这一时期开始,严肃文学的发展方向已经明显出现了向书写城市经验的转向。且刘震云相比莫言、贾平凹等“50后”作家,更多书写城市生活,因此刘震云以《一地鸡毛》、“官场”系列等城市叙事闻名后,自然而然其相关作品更受关注。

然而刘震云小说在海外的传播情况提醒着我们,这背后很可能有着隐藏的,或至少被国内研究界所忽略的原因存在。首先,无论在国内还是世界范围内,对于城市生活的书写在某种程度上与文学阅读者的生活经验更为接近,对于城市文明的批判、城市美学的呈现也更容易体现“当下性”。其次,与相对“静态”的乡村经验、美学相比,城市经验的繁杂、匆忙、多变更容易产生节奏快、线索多、欲望性强烈且带有离奇性甚至传奇性的故事情节。如果说前者更接近“文学性”或“思想性”的角度,那么后者则更多与文学的可读性以及文学与消费社会、大众文化的契合度有关。国内研究界对文学作品的评价标准往往不以后者为转移,但“海外传播”的研究角度为我们重新正视后者提供了重要的契机。

在对刘震云作品译介情况进行梳理后,可以发现《我叫刘跃进》在海外是较被重视的。《我叫刘跃进》被译为6种文字,与《手机》并列,仅次于《我不是潘金莲》,在刘震云创作中是译本数量第二多的作品。并且《我叫刘跃进》与《我不是潘金莲》的意大利文译本分别被收入Narratori Stranieri與Narratori丛书。Narratori在意大利语中为“叙述者”“讲故事的人”之意。这几乎是刘震云所有被译介作品中,仅有的两部被纳入非中国类主题丛书的作品,并且在如上两类丛书中,刘震云都是唯一的中国籍作家。与此同时,包括《图书馆杂志》(Library Journal)、《柯克斯书评》、《出版商周刊》等刊物在内,对《我叫刘跃进》的评论数量,在刘震云所有被译至英语世界的小说中也名列前茅。

《我叫刘跃进》讲述的是小市民、当地黑帮、政府要员与企业家、警察四伙人围绕着一个装着重要U盘的钱包,展开追逐角力的故事。以一个核心物件串联情节,并用简练的语言串联起相关人物乃至无甚关系的人物的前世今生,这种小说写法带有鲜明的“三言二拍”的味道,这是中国古已有之的一种小说写法。而在海外,《我叫刘跃进》则被认为带有科恩兄弟电影的味道——“一旦小说的人物背景设定渐隐,读者能够沉浸于小说的故事线索时,就可以发现刘震云的讽刺性写作能够让人联想起科恩兄弟的电影情节”,2015年《图书馆学刊》(Library Journal)发表书评,原文为“Once the character introductions subside, one can appreciate the story line and take note of the satire found in Lius writing, which can be reminiscent of a Coen Brothers movie plot.”中文为笔者译。一些普通读者也在Goodreads发表书评,认为“读这本书就像看科恩兄弟的《阅后即焚》或《冰血暴》”。见https://www.goodreads.com/book/show/23130253-the-cook-the-crook-and-the-real-estate-tycoon原文为“Reading this book is like watching a Coen brothers movie-‘Burn After Reading or ‘Fargo.”中文为笔者译。

如上现象虽不足以在刘震云和科恩兄弟之间建立稳固的联系,但却足以提示我们重新思考《我叫刘跃进》使用的叙事形式。在中国文学史中,这种叙事模式大多被应用到中短篇小说中,在长篇小说中较为少见,因其对作者把控结构的能力要求极高。实言之,从一个专业读者的角度看,《我叫刘跃进》在结构方面也存在着问题。小说情节的推进靠与故事核心物件相关的人物串联,然而从开篇作者便用“顺藤摸瓜”的方式,交代了太多与主线情节关联不够紧密的次要人物,致使越到后面的章节,作者的回顾便越显“臃肿”——不仅占据篇幅,还延宕了叙事节奏。又例如,在小说前期,多条故事线索交错互现,作者的处理显得游刃有余,但是在后期,线索缠绕使叙事略显杂乱,创造一个顺应前期铺垫的有“爆发力”的结局也是难上加难,终篇难免让读者意犹未尽。

然而瑕不掩瑜,这种犹如“双刃剑”的叙事模式,为普通读者提供了更加容易、更加流畅的阅读体验。刘震云不厌其烦的回溯虽然在专业读者眼中有失技巧性,但却使普通读者对情节的“记忆成本”大大降低。与此同时,多线并举的叙事模式时常要依靠巧合、失误、奇迹来制造故事线索之间的交集,由此带出的小人物或大人物的愚蠢、反常行为,使小说对都市生活、资本社会的批判妙趣横生。一如《柯克斯书评》用“一本十分具有娱乐性的书”“妙趣横生的现代北京历险记” ④ The Cook,tho Crook,and the Real Estate Tycoon.Kirkus Reviews.6/1/2015,Vol.83 Issue 1,p258.原文分别为“a thoroughly entertaining book”“a romp through modern Beijing”,中文为笔者译。来评价《我叫刘跃进》。刘震云非常注重运用“三言二拍”或科恩兄弟电影式的模式来设置关隘,创造悬念,进而挑起读者的阅读期待,这种贯通中西的叙事模式对于海外读者同样生效。无论是“三言二拍”,还是科恩兄弟的电影,都有着与大众相关的通俗化色彩,与之相类比,《我叫刘跃进》在一定程度上体现出的正是通俗文学的魅力。

《我叫刘跃进》在国内虽然先后被改编为电影、电视剧,但在研究界却并没有引起太大反响,在刘震云的创作中也并未被视为最上乘之作。仅以国内“中国知网”/“中国文学”学科下搜索到的评论数量为依据,主题包含刘震云创作中《一句顶一万句》、《手机》、“故乡”三部曲、《我不是潘金莲》的文章都过百篇,主题包含《我叫刘跃进》的文章仅有20余篇。依靠网络平台的搜索当然远不够精准,但如此悬殊的数量差距至少说明《我叫刘跃进》这样一部在海外相对受欢迎的作品,在国内研究界并没有得到太多的重视。

海外接受与国内的文学研究体现了相异的美学趣味和评价体系,这并不让人意外,但反过来这种差异却能为当代文学的本土研究与海外传播提供启示。《我叫刘跃进》在海内外的接受差异或许就寓示着,当代文学的创作与研究应该对严肃文学与通俗文学之间的界限有一番重审。就如《柯克斯书评》对《我叫刘跃进》的评价:“这里没有真的朋友,也没有英雄,有的只是一个个疲于奔命的普通人。”④小说中既有对现代都市文明、社会生活的批判,以及对孤独感或人与人之间隔阂的探索,保持了对形而上问题的关注;又有着跌宕、离奇的情节安排,平易近人的叙事形式,以及科恩兄弟式的“黑色幽默”。尽管《我叫刘跃进》远非完美,在文学性上有进一步提升的空间,但是这样能够兼顾通俗与严肃的文学创作,理应得到作家与研究者更多的重视,尤其是考虑到中国文学如何产生世界影响时。

时至今日,回想起在海外产生“轰动效应”的中国作家与文学作品时,许多人脑海中首先浮现的大概还是卫慧、棉棉,以及一度创造了“奇迹”的《狼图腾》。从内容到形式上的“通俗性”对这些作品的海外接受影响甚大。然而这些却并非“正面”的例子,在文学性与思想性上,类似《狼图腾》在中国当代文学领域中并非一流,卫慧、棉棉等人的作品则更是存疑。因此当我们考虑到中国文学,甚至是中国文化要如何才能在世界范围内产生正向的影响力时,类似《我叫刘跃进》中体现出的“严肃性”与“通俗性”的结合才显得至关重要。如果说80年代西方文学、哲学对中国产生的影响是“自上而下”的,那么在市场经济、资本、新媒介主导的今天,中国文学与文化世界影响力的产生,必然要经历一种“由下至上”的过程。参考海外的电影、音乐、文学、游戏、动漫等在中国大众间产生广泛影响的过程,“通俗性”如何与文学性、思想性相契合是国内文学界亟需正视的问题。

另外在思考刘震云作品的译介问题时,其小说的语言风格也是非常值得注意的。刘震云小说语言的简练在当代文学中是相当明显的,尤其从《手机》《我叫刘跃进》开始,这种特点愈加明显。刘震云小说中的句子往往由最简单的主谓关系构成,比如“谁是谁的什么”“谁做什么”“谁想/感覺到什么”等等,这种简单句在多种语言的转换中更容易处理。翻译面对的最大难题就是如何保持原文的“神韵”,而刘震云作品的“神韵”并不过多依靠基于汉语的语法、词汇以及其他因素(刘震云的小说中时常出现河南等地域,但其小说中的方言词汇并不多,也相对不占核心地位)。这种语言特色将使刘震云的作品相较于莫言、苏童、贾平凹等在语言上极具“中国特色”的作品,更容易翻译,这对于刘震云的海外传播而言无疑是巨大的优势。但是目前阶段,刘震云作品的海外译介数量并未明显多于同水平的其他当代作家,因此笔者的这一观点,仍有待时间检验。

就如有学者在对余华海外传播状况研究后所说,“‘对象永远是统一的整体,而我们往往因为语言、国别、文化、理论、方法等以及个人能力的局限,只能如‘盲人摸象一般‘切割地研究对象”,“不论是海外抑或是国内,都意味着双方在观察中国当代文学时,固有的视野在带来洞见的同时也会伴随着不察与盲视”。刘江凯:《当代文学诧异“风景”的美学统一:余华的海外接受》,《当代作家评论》2014年第6期。如何以海外“反哺”国内,是当代作家的海外传播研究绝不能忽略的一个关键向度。虽然由此谈及的未必是刘震云创作中最核心的问题,比如《手机》如何用非科幻、非乌托邦或异托邦的模式讨论科技伦理和人的异化,比如《一句顶一万句》如何书写通向人性深处的隽永的孤独,又比如刘震云的新写实笔法如何处理当下经验的问题,等等,但是有一些国内研究所忽略的问题,却可以借此言及。无论在国内还是海外,刘震云都不是最具话题性的中国作家,但其作品中涉及到的这些问题与可能性,却对当代文学的海外传播,以及当代文学的研究与创作自身,有着重要意义。

【作者简介】刘诗宇,文学博士,中国作家协会创作研究部。

(责任编辑 李桂玲)