大学生网络政治参与探究

摘 要:大学生网络政治参与是网络政治化的产物。它是现代公共政治生活在互联网虚拟空间的延伸,对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要的价值意义。通过对广东省多所高等院校的大学生调查数据分析表明,大学生网络政治参与存在主体认知不够明确、权利意识淡薄、政治信任较低等现实问题。建议引导大学生加强对现实社会政治参与与网络政治参与矛盾的辩证认识,正确认识网络政治参与角色定位,确立大学生网络政治参与主体观,完善网络政治参与管理机制,提高大学生政治信任。

关键词:网络政治参与;大学生;政治信任

依据《布莱克维尔政治学百科全书》中的提法,“政治参与”是指“参与制订、通过或贯彻公共政策的行动。这一宽泛的定义适用于从事这类行为的任何人,无论他是当选的政治家、政府官员或是普通公民,只要他是在政治制度内以任何方式参与政策的形成过程”。网络政治参与,顾名思义,实际上是指公民通过网络虚拟社会参与公共政策的制定、通过或实施。大学生网络政治信任体现的是接受高等教育的大学生公民通过网络平台参与政治的实践,对政府活动,包括依法行政、信守承诺、提高服务等表示坚信的自我意识。

2019年8月30日中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,较2018年底增长2598万,互联网普及率达61.2%。网络政治参与可以说是随着网络的出现和普及而产生和发展的。网络政治是现代公共政治生活在互联网虚拟空间的延伸,并且网络政治参与对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要的价值意义。网络政治参与方便快捷地传递公民的议论舆情,是凝聚民情、民声、民意的聚水塔。网络政治参与切实有效地构建官民良好互动关系,是促进官民关系和谐的润滑剂。网络政治参与稳定持续地敦促政府行动,是监督政府活动的助推器。网络政治参与正成为公民通过网络表达政治态度、影响政府结构和决策的重要途径。

一、研究对象与研究方法

(一)研究对象

为了从网络政治参与的角度了解大学生的政治信任,进一步提高大学生政治信任,从2019年9月至10月,笔者面向中山大学新华学院、广东药科大学,广东医科大学、广东石油化工大学、广东生态工程职业学院等高校学生进行了随机问卷调查。调查共收到问卷965份,有效问卷958份,有效回收率为99.27%。其中性别比例为男性占27.35%,女性占72.65%。年级比例为一年级占78.5%,二年级占9.71%,三年级占3.03%,四年级占2.82%,五年级占5.22%,其他占比0.73%。90.81%的被调查者是人文社科类(经济、管理、文史哲等)专业的学生,4.91%的被调查者是自然科学类(数理化、机电工程等)专业的学生,4.28%的被调查者是医学类(临床、影像、法医等)专业的学生。

(二)研究方法

文章采取课题组自行设计的“网络政治参与视域中的大学生政治信任状况调查”问卷,主要由课题组成员、思想政治理论课教师及辅导员等发放问卷,对大学生进行随机抽样调查。内容涉及大学生对网络政治参与主体性的认知、大学生对网络政治参与的权利的认知以及大学生对网络政治参与信任的认知。

二、研究结果及分析

(一)大学生网络政治参与的主体认知不够明确

所谓主体观是指公民肯定或认可自身在网络社会中的主体地位或主人翁身份的总观点和总看法。大学生只有树立正确的主体观,才能在网络参与过程中积极开展影响政府机构及其决策的行动。通过调查和统计,97.39%的大学生认为网络虚拟社会对大学生具有很强的吸引力和影响力。由此可见,互联网日新月异的发展适应绝大部分大学生对网络信息开放、自由、共享的需求。93.53%的大学生认为网络虚拟社会是现实与虚拟交融的空间,背后反映的是绝大多数大学生逐渐认识到网络虚拟社会的本质。网络虚拟社会的产生来源于现实社会,和现实社会其他政治活动参与一样,也会对政府公共决策等方面起到一定推动作用。然而,网络政治参与相较于现实的社会政治参与又有其特殊性。调查显示,60.13%的大学生认为互联网虚拟空间比真实空间自由度更高。37.06%的大学生认为,网络虚拟社会中的言行与现实社会中的一致,22.23%的大学生认为不一致,40.71%的大学生认为不清楚。由此看出,大学生普遍认识到网络虚拟社会与现实社会的差异,但对大学生在网络虚拟社会中的角色担当与现实社会的角色担当是否一致态度模糊。

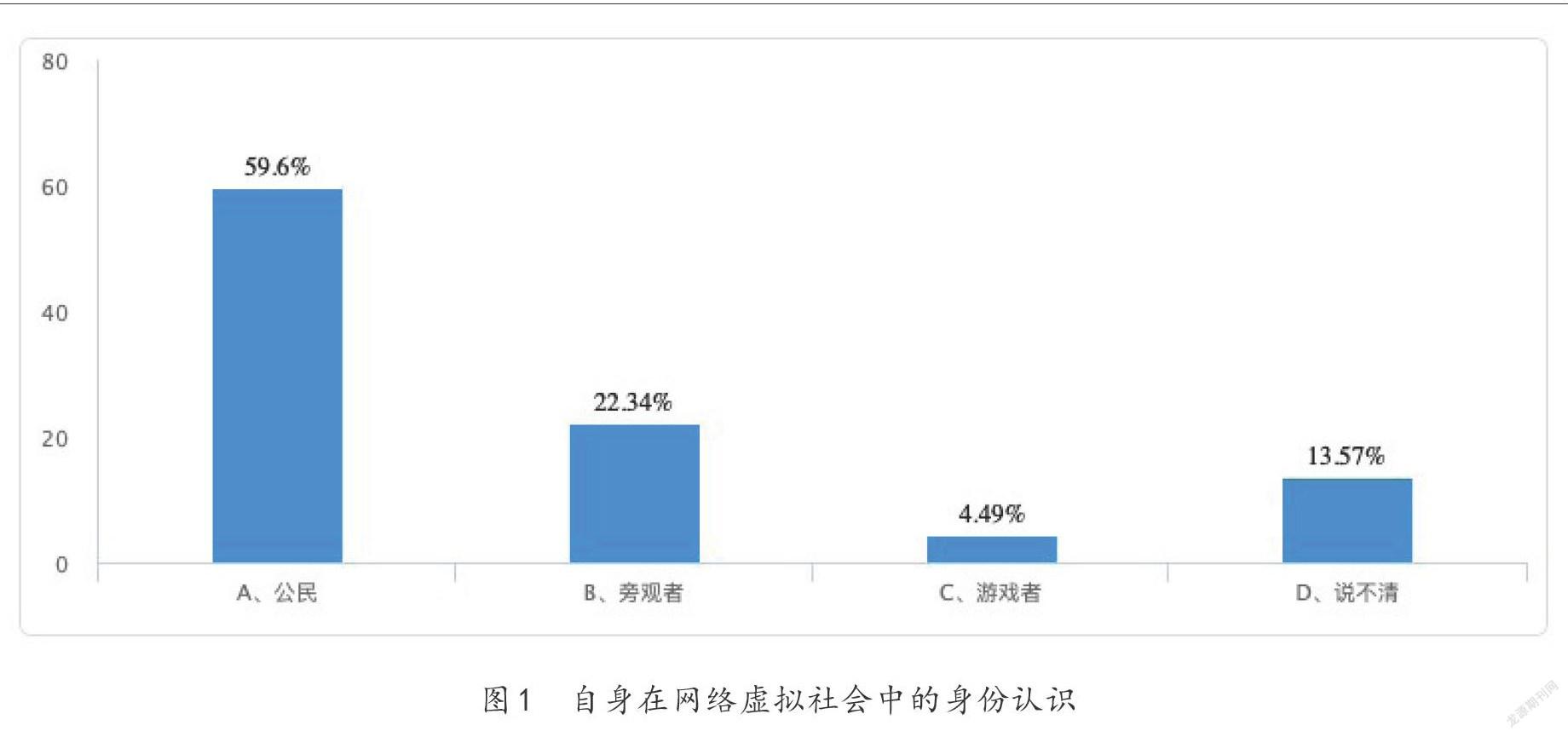

如图1所示,关于自身在网络虚拟社会中的身份认识,59.6%的大学生认为是公民,也有22.34%的大学生认为是旁观者,甚至有4.49%的大学生认为是游戏者。这反映的是大学生对自己在网络空间的身份认知不是很明确,近一半的受访者没有充分认识到公民在网络虚拟社会发展中的角色定位。47.7%的大学生认为政府与公民的关系在网络虚拟社会中的是监督关系,34.66%的大学生认为网络虚拟社会中政府与公民的关系是平等的。11.06%的大学生认为在网络虚拟社会中政府与公民之间是指导关系,6.58%的大学生认为在网络虚拟社会中政府与公民之间是管制关系。由此可见,将近七成的大学生认为网络虚拟社会中的政府与公民之间是一种非平等的关系形态。

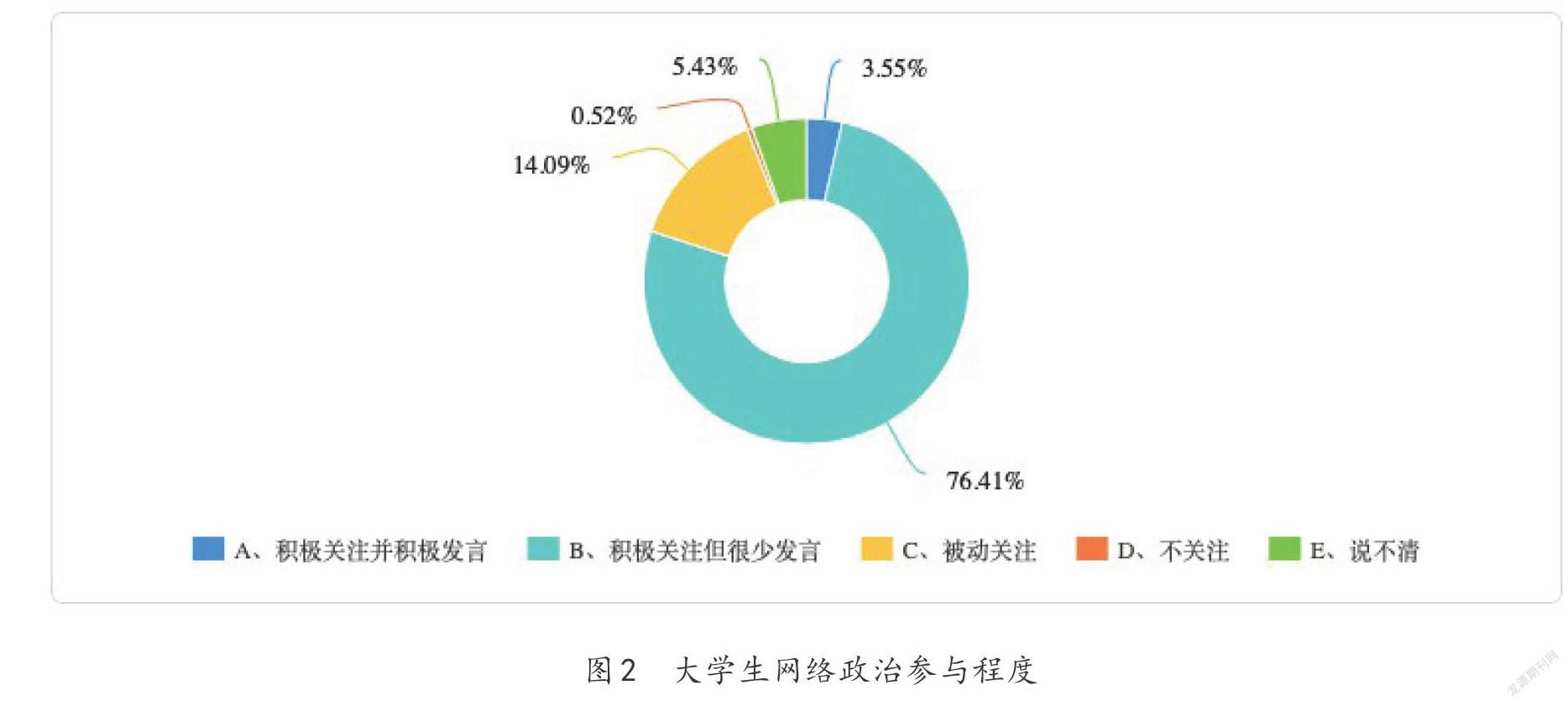

大学生在网络虚拟社会中从事活动的频率按从高到低依次排序是:查找学习资料(72.34%)、维护社交活动(70.46%)、进行游戏娱乐(69.73%)、阅读新闻资讯(67.54%)及其他(21.5%)。网络虚拟社会作为一个整体,突破了大学生现实社会的时空限制,在学习阅读、人际交往、娱乐等方面拓展了发展空间。通过进一步调查,53.55%的大学生认为在时政新闻或问题的表达中,言行肯定会影响到现实社会,31.84%的大学生持模糊态度,14.61%的大学生认为在时政新闻或问题的表达中,其言行肯定会影响现实社会,31.84%的大学生没考虑或说不清。对于网络媒体报道的时政新闻,76.41%的大学生往往积极关注但很少发言,仅有3.55%的大学生积极关注并积极发言。由图2可知,大學生网络政治参与程度较低,且大多处于被动状态。

(二)大学生网络政治参与的权利意识淡薄

所谓权利观是指公民对于自身能在网络社会中表达合理正当要求的看法和观点。只有在网络政治参与中充分尊重公民权利观,才能有助于网络政治参与的有序发展。调查表明,56.58%的大学生认为网络社会中的时政新闻“当然”与自身有关,37.68%的大学生认为网络社会中的时政新闻“有时”与自身有关,仅5.74%的大学生表示与自己“完全无关”或“说不清”。也就是说,九成多大学生对于自身与时政新闻或政治事件之间的联系有一定认识。对于人们在评论时政新闻时的状态,24.53%的大学生认为是“真实性情的流露”,18.68%认为“我不清楚”, 7.62%的大学生持“防范戒备的伪装”的态度,49.16%的大学生觉得“不同网络平台状态不同”。这意味着将近半数的大学生在网络虚拟社会中能理性地进行政治表态。

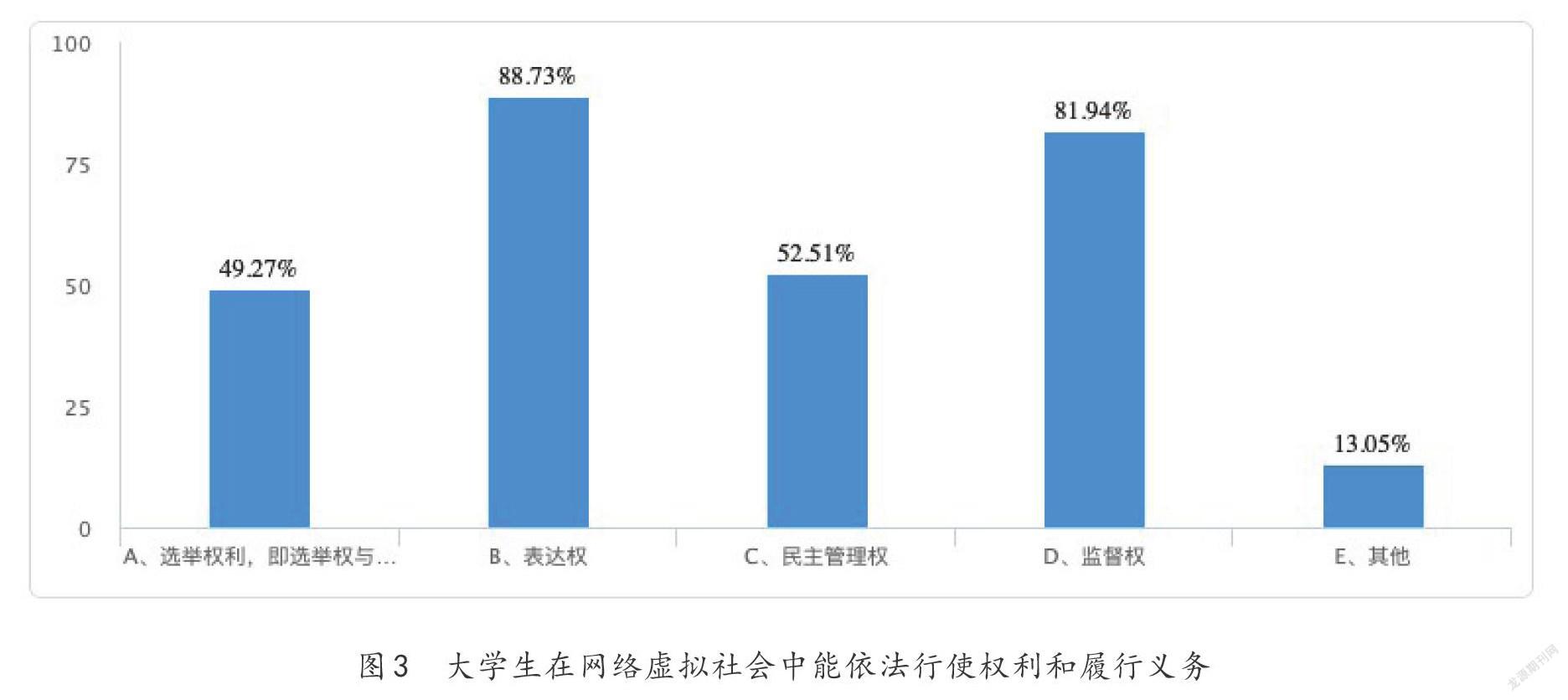

调查发现,关于公民权利和义务在网络虚拟社会的行使和履行情况,59.6%的大学生认为自己的公民权利得到维护,3.24%的大学生表示自己的权利遭遇侵害;65.66%的大学生觉得自己履行了义务,11.17%的大学生觉得自己忽视了义务。调查显示,网络虚拟社会中公民的政治权利从高到低次序排列是:表达权 (88.73%)、监督权(81.94%)、民主管理权 (52.51%)、选举权利,即选举权与被选举权(49.27%)、其他13.05%。如图3所示,大部分大学生在网络虚拟社会中能依法行使权利和履行义务,在网络社会中合理表达正当要求。

63.15%的大学生觉得网络社会中公民权利与国度的差异有关,仅17.43的大学生认为网络社会中公民权利与国度的差异无关,19.42%的大学生表示“说不清”。实际上,相当一部分大学生能清晰认识到网络虚拟空间中公民与国家之间的关系定位,能正确认识网络社会中维护自身权利需要建立完善的法律规范。93.42%的大学生认为“有必要”制定专门的法律,保障公民在网上参与政治事务的权利、2.09%认为“没必要”、4.49%的大学生表示“不清楚”。63.47%的大学生表示认同采取实名制来规范网络社会发展的问题,仅2.51%的大学生表示否定采取实名制来规范网络社会发展的问题,34.03%的大学生认为具体情况具体分析。对于保障网络虚拟社会的权力观问题,仅极少数的大学生否定国家强制力的保障,大多数大学生认为应通过制定专门的网络规章制度或法律法律,如规范网络实名制,行使其对网络政治参与的规范职能。

(三)大学生网络政治参与的信任度偏低

大学生网络政治信任体现的是接受高等教育的大学生公民通过网络平台参与政治的实践,对政府活动,包括依法行政、信守承诺、提高服务等表示坚信的自我意识。大学生在网络社会中对政治社会活动的关注与参与的提高,是当代社会政治发展目标所指,网络政治参与信任的提高,更是政府活动的民心所向。网络组织是大学生参与网络活动的重要场所,对大学生参与网络活动的网络组织结果从高到低进行排序,依次为参与娱乐性质的网络组织(84.34%)、参与学术性质的网络组织(69.31%)、参与经济性质的网络组织(38%)、参与政治性质的网络组织(32.78%)、参与其他性质的网络组织(29.65%)。其中,高达85%的大学生在线参与娱乐性网络组织,只有约30%的大学生参与政治性网络组织。可见,大学生参政积极性明显低于其他网络活动。数据表明,70.67%大学生偶尔通过网络了解和监督政府活动,12.53%大学生经常通过网络了解和监督政府活动,16.8%大学生从不通过网络了解和监督政府活动或说不清楚。由此可见,网络已经成为部分青年与政府之间的沟通载体,我们应该充分利用网络政治活动手段来实现有效的政治参与。关于大学生获取信息来源渠道的方式方面,大学生中有91.86%是通过微信、QQ、微博等聊天平台关注国内外时政新闻,67.64%通过新浪、网易、搜狐等门户网站关注国内外时事新闻,58.35%通过人民日报、中央电视台、新华社等新闻网站关注国内外时事新闻,10.54%通过铁血、天涯、贴吧等社区论坛,9.81%翻墙境外或国外网站,13.78%采取其他途径。多于半数的大学生会通过官方新闻网络媒体获取新闻资讯,甚至将近一成的大学生也会通过国外网络媒体获取新闻资讯。大学生获取信息源渠道的方式反映了他们对网络信息的态度。如图四所示,对于获得的网络信息,41.86%大学生对网络信息表示怀疑,23.7%大学生信任主流媒体报道,16.18%的大学生信任政府官员的言论,1.98%的大学生信任公众人物的言论,1.77%的大学生信任熟悉人士的看法,也有将近14.51%的大学生不信任网络信息或认为“说不清”。由此可见,虽然一部分大学生对网络信息能有自己的理性判断,但是,大学生信任官方政府代表的权威言论的比例较低,政府官员的公信力有待进一步提高。

三、讨论与建议

(一)加强对现实社会政治参与与网络政治参与矛盾的辩证认识

现实社会的政治参与与网络政治参与既有区别又有联系。为了提高大学生政治参与的有效性和政治信任度,必须理清二者之间的关系。与现实的社会政治参与相比,网络政治参与的新特点主要体现在以下几个方面:一是政治参与主体的广泛性。政治参与是公民(个人或团体)通过政治活动影响政府机构及其决策形式的过程。在开放的网络虚拟空间,只要公民通过网络平台针对时政新闻表达态度及传播信息观念,事实上就承担了政治参与者的身份。二是政治参与者的权威性削弱。网络信息自由共享的内在要求,使得网络虚拟社会为政治参与者提供信息开放、平等交流的平台。网络虚拟社会扁平化的治理結构消解了现实社会冗余的科层制结构中的权威性,更体现网络政治参与者平等互动的权利意识。三是政治参与者的虚拟性突出。网络虚拟社会本身是一个虚拟空间,其实质是信息数字技术发展的产物,网络虚拟技术的发展使得参与者在网络上完全依赖数字化信息传输。因此,由于数字化信息传输的网络实质,互联网上的政治参与明显具有虚拟性。虽然网络政治参与不同于现实社会政治参与,但是由于大学生政治参与者的根本性质没有发生转变,因而从根本上讲,二者又有共同的特点。首先,网络政治参与者的范围越来越广,每个公民都可以在网络虚拟空间中扮演政治参与者的角色。然而,只有当网络政治参与活动对社会和个人产生影响和意义时,网络政治参与活动才能有序进行。其次,虽然网络政治参与者的权威性有所削弱,但政治参与本身的政治性质并没有改变。大学生只有积极参与政治实践,才能有效地完成影响政治活动的使命。最后,虽然网络政治参与者具有一定程度的虚拟性,但并不意味着网络政治参与者及其角色的模糊。网络政治参与与现实空间政治参与的本质联系,启示着参与者努力学习网络技术,适应网络发展,发挥网络优势,以便更好地肩负起网络参与者应当承担的责任。

(二)树立大学生网络政治参与的主体观

大学生网络政治参与的主体观是对“大学生在网络政治参与中的身份是什么”这一基本问题的回答,在网络政治参与中起着重要的作用。大学生对网络政治参与主体观的正确认识,有助于大学生在网络政治参与过程中积极形成影响政府机构及其决策的行为形式。为了实现网络参与者的主体地位,大学生应始终积极参与网络政治参与活动。调查显示,虽然大学生对于虚拟社会中人的自由度拓展表现出较大的信心,但是总体上而言,大学生对于大学生网络政治参与主体意识重视不够,主要表现在网络政治参与中缺乏主动性和积极性。究其原因,第一是因为网络政治参与的“两重性”。尽管网络政治参与来源于现实的社会政治参与,但是网络政治参与逐渐呈现出与现实社会政治参与不同的发展逻辑,俨然形成相对独立的活动空间。总体而言,仍有一些大学生对网络政治参与主体观认识不够,对公民身份在网络空间的拓展认识不深。第二是因为网络虚拟社会交往形式的“失觉性”。网络政治参与突破物理時空对现实社会交往形式的限制,重构了现实社会交往模式和交往形态。与此同时,网络政治参与使人与人之间交往的情感感知能力降低,心理隔阂加大,出现社会交往的“失觉性”。在虚拟现实空间中,大学生要正确认知自己的主体角色。第三是因为网络政治参与的“多变性”。网络政治参与是人类政治活动在虚拟空间中的创新和发展。网络技术的不断更新也使得网络政治参与不断完善和发展。大学生网络政治参与的稳定性、安全性和隐私性需要不断提高,因此大学生也应该对网络虚拟技术的发展保持高度的适应性。总之,大学生参与网络政治的主观认知反映的是大学生对自身在网络政治参与中角色定位的认识。大学生只有深刻理解网络政治参与主体的公民身份,并使自己适应网络虚拟社会交往形式的新变化及适应网络虚拟技术的更新发展,才能促进大学生在网络政治参与中积极开展影响政府机构及其决策的行动方式。

(三)完善网络政治参与管理机制

从网络政治参与的角度看,政治态度的传播借助于网络载体。网络载体是联系政治参与主体,即大学生和政府活动包括依法行政、信守承诺、提高服务等的桥梁和纽带,是政治活动参与在虚拟空间得以实现的中介。依据调查,仅少数大学生会经常通过网络了解、监督政府活动,即少数大学生对于网络政治参与表现的是经常性的参与态度。大学生网络政治参与承载着大学生的政治态度和政治信息,但这种政治态度和信息表达的总量和质量参差不齐。挖掘出网络政治参与视域中提升大学生政治信任的路径,并进一步满足大学生网民需求,构建切实可行的政府治理能力的绩效评估体系,势在必行。提高大学生政治信任,既需要网络政治参与主体更新自身的主观认知,也需要网络政治活动组织提供有效的参与渠道,还需要完善网络政治参与的管理机制。其中,网络政治参与管理机制的完善主要体现在组织协调机制的协调上。网络政治参与管理是一个整体系统,需要调动各方面的资源和力量形成合力,以实现网络政治参与本身期望实现影响公共政策的目的。网络政治参与管理机制的完善需要思想政治教育者,即思想政治理论课教师或高校辅导员、政治活动创设者、网络政治参与者等诸多因素的协调与配合。比如,大学生网络政治参与的管理需要将网络政治参与活动的内容与网络政治参与的环境相协调,充分发挥环境作用,保证大学生网络政治参与的正向运行。

习近平早在2014年主持中央网络安全和信息化领导小组第一次会议时就提出努力把我国建设成为网络强国的目标。网络强国的背后不仅要靠硬件层面的强国,如发展网络技术、科技力量;还需要软件层面的强国,如扩大文化影响、政治辐射等。“互联网带来的信息革命,本质上不是单纯的科技进步事件,而是一种社会、政治与文化的现象,是‘人’本身的问题。”网络政治参与视域中大学生政治信任问题实际上是理想信念教育、民主法治教育在网络虚拟空间的展开。因此,根据广东省多所高等院校大学生关于政治信任的相关调查数据显示,大学生网络政治参与存在主体认知不太明确、权利意识淡薄、政治信任较低等现实问题。作为高校思想政治教育的主体,应引导大学生加强对现实社会政治参与与网络政治参与之间矛盾的辩证认识,使其正确认识其网络政治参与的角色定位,确立大学生网络政治参与主体观,提高大学生政治信任。

参考文献:

[1](英)戴维·米勒,韦农·波格丹诺主编.布莱克维尔政治学百科全书[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2002:608-609.

[2]第44次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2019-08-30)[2020-02-10].http://www.cac.gov.cn/2019-08/30/c_1124938750.htm 2019-08-30.

[3]莫楠,傅义强.大学生网络政治参与视域下的政府公信力提升路径研究[J].继续教育研究,2013(08):65-67.

[4]新华社.习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议强调总体布局统筹各方创新发展努力把我国建设成为网络强国[N].人民日报,2014-02-28(01).

[5]谢海光主编.互联网与思想政治工作概论[M].上海:复旦大学出版社,2000:25.

责任编辑 邱翔翔