治疗性沟通联合量化健康教育应用于小儿骨科围术期观察

王亚茹 张茜 王利杰

(郑州大学第三附属医院小儿骨科 河南郑州450052)

小儿骨骼不断生长、发育,生理功能与生物力学性能也处于不断变化的阶段,跌倒外伤的作用下易出现骨折,严重者甚至需要通过手术复位。患儿在手术复位治疗期间普遍存在医疗恐惧,对医疗护理依从性、战胜疾病的适应性及住院治疗的适应能力明显降低,较难适应住院所带来的压力[1]。因此围术期有效干预减轻手术恐惧感,提高手术依从性及耐受性,是当前临床重点关注方向。但因骨科患儿年龄小,语言理解能力及沟通交流存在一定障碍,给临床护理及治疗带来一定难度[2]。因此结合骨科患儿特点,本研究旨在探讨开展治疗性沟通联合量化健康教育的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2017 年12 月~2019 年3 月收治的骨科手术患儿100 例,按照信封法分为对照组与观察组,各50 例。对照组男31 例,女19 例;年龄6~14 岁,平均(9.28±1.43)岁;观察组男28 例,女22 例;年龄6~14 岁,平均(9.34±1.40)岁;两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2 入组标准 纳入标准:(1)经临床表现、X 线综合检查,确诊为骨折;(2)存在跌倒病史或外伤史;(3)患儿家长或法定监护人知晓本研究,并自愿签署知情同意书。排除标准:(1)依从性差、难以配合者;(2)伴先天性脏器疾病者;(3)中途退出研究者。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组 给予常规护理。严密观察患儿患肢末梢改变,日常饮食以高蛋白、高钙、丰富维生素食物为主,加强病房巡视,给予骨折健康知识宣教,解答患儿及家长骨折恢复的问题,消除顾虑,指导家长如何配合患儿患肢康复。护理干预至出院结束。

1.3.2 观察组 给予常规护理+治疗性沟通+量化健康教育。常规护理同对照组。(1)治疗性沟通。听:护理人员应耐心、认真地注视患儿,面带微笑、适当用手触摸,鼓励小儿表达自己的真实想法,等待小儿完全释放内心压力。说:根据患儿年龄差异选择适用性语言,不断鼓励、支持患儿,兴奋、急躁患儿也应以克制态度、语言方式,尽量选用通俗易懂、充满童趣的语言沟通,如“你闭上眼睛数十个数,我们就结束打针啦;你不要去碰打蝴蝶结的地方,过会痛痛就飞走了”等;配合玩具、动画消除患儿抵触心理。非语言沟通:医护人员在医疗操作时时刻面带微笑,运用恰如其分肢体语言,比如竖起大拇指给予鼓励、感谢,以专注关怀的眼神看着对方,耐心解答。(2)量化健康教育。制作骨折健康教育手册免费发放给患儿及家长,介绍骨骼发育、骨折原因、营养指导及处理方法;入院第1 天入院宣教,介绍住院环境、主治医师、责任护士及同病房病友,第2 天评价第1 天健康内容,讲解骨折手术相关知识、治疗方法、康复锻炼方法及治疗预后,第3 天评价第2 天讲解结果;评估围术期可能出现的不适感及产生原因,制定相应的应对措施及配合事项;鼓励患儿及家属提出治疗或护理疑问,详细解答相关问题。护理干预至出院结束。

1.4 观察指标 (1)对比两组干预前后医疗恐惧感评分,采用儿童医疗恐惧量表评估患儿对医疗操作、医疗环境、人际关系及自我恐惧,共17 个条目,每个条目赋值1~3 分,分值越高,恐惧感越高;(2)对比两组患儿治疗依从性,包括治疗期间拒绝合作次数、哭闹躁动次数及暴力行为次数。

1.5 统计学分析 数据采用SPSS23.0 统计学软件处理。计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组干预前后医疗恐惧感评分比较 干预前,两组医疗恐惧感评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组医疗恐惧感均较干预前明显减轻,评分观察组显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组干预前后医疗恐惧感评分比较(分,±s)

表1 两组干预前后医疗恐惧感评分比较(分,±s)

自我恐惧干预前 干预后观察组对照组组别 n 医疗环境恐惧干预前 干预后医疗操作恐惧干预前 干预后人际关系恐惧干预前 干预后50 50 t P 8.43±1.05 8.39±1.02 0.193 0.424 1.13±0.28 3.49±0.49 29.569 0.000 8.52±1.16 8.49±1.15 0.130 0.448 1.36±0.34 3.85±0.52 28.339 0.000 7.96±1.08 7.89±1.05 0.329 0.372 1.35±0.47 3.96±0.64 23.243 0.000 7.45±1.16 7.39±1.15 0.260 0.398 1.28±0.45 3.84±0.63 23.381 0.000

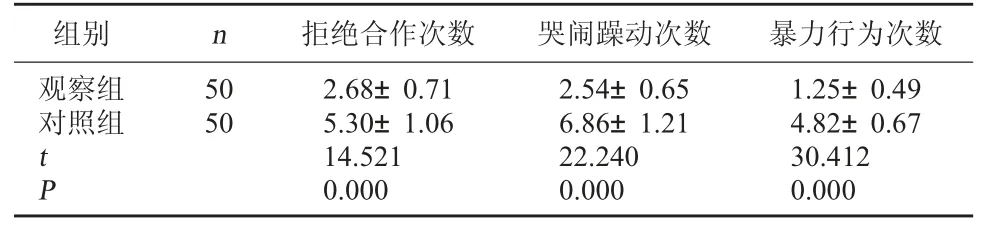

2.2 两组治疗依从性比较 观察组治疗期间拒绝合作次数、哭闹躁动次数及暴力行为次数均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗依从性比较(次,±s)

表2 两组治疗依从性比较(次,±s)

组别 n 拒绝合作次数 哭闹躁动次数 暴力行为次数观察组对照组50 50 t P 2.68±0.71 5.30±1.06 14.521 0.000 2.54±0.65 6.86±1.21 22.240 0.000 1.25±0.49 4.82±0.67 30.412 0.000

3 讨论

对骨科围术期患儿而言,配合依从性决定了治疗效果。因患儿年龄偏小,理解能力及沟通能力较低,会影响临床治疗效果及护理效果。因此有效的护理干预,可以提高患儿治疗依从性,消除围术期恐惧感[3~4]。

治疗性沟通是心理学常用的治疗工具,其目的是帮助患者能更好应对及适应无法改变的环境及现状,克服心理障碍,采取和谐性、目的性、具有服务精神的治疗作用于沟通行为,以此提高护理技巧及特殊性[5]。对骨科围术期患儿采取治疗性沟通时,首先要做到有效倾听,倾听患儿所需,便于护理工作的顺利开展;其次掌握有效说的技巧,在温暖、舒适、安逸的环境及准确时间,根据患儿年龄差异选择适用性语言,当患儿稍微安静后即可告诉他治疗是为了早日恢复健康,避免因哭闹、躁动而终止治疗,不可对其开展强制性治疗,做到尊重患儿,不断予以鼓励和支持,消除患儿对医护人员的抵触心理,提高护理质量;最后要熟练运用非语言沟通技巧,比如甜甜的微笑、关怀的眼神及合适的手势操作等,使患儿积极配合治疗。医护人员在采用治疗性沟通时,需做到换位思考,站在家长的立场考虑和沟通,以关爱的态度及语气进行医疗操作,以此提高患儿及家长的配合性及依从性,促使患儿更好康复。

量化健康教育是整体护理的主要组成部分,在医疗护理干预中采用量化健康教育,将健康教育内容进行分解、细致、定量,便于护理操作及监测,具有一定的科学性及合理性;同时医护人员具有明确的护理目标及护理计划,可规范护理人员的行为,使护理人员及患者能够全方位认识健康教育,掌握健康教育程序,避免健康教育过程中的片面性及零散性[6]。李晓红[7]对110 例外科手术患者分别采取量化健康教育及随机性健康教育,结果证实量化性健康教育患者护理满意度94.55%,高于随机性健康教育的81.82%,生活质量评分明显提高(P<0.05)。本研究结果显示,观察组治疗期间拒绝合作次数、哭闹躁动次数及暴力行为次数低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。表明治疗性沟通联合量化健康教育开展于小儿骨科围术期,能够提高患儿治疗依从性,减少治疗期间的拒绝合作次数、哭闹躁动次数。同时观察组干预后医疗环境恐惧、医疗操作恐惧、人际关系恐惧及自我恐惧均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。表明治疗性沟通联合量化健康教育可消除患儿治疗期间的抵触心理,认识各项操作对康复治疗的重要性,能够减轻患儿治疗期间的恐惧感,提高治疗依从性,使患儿心理伤害降低到最低程度。综上所述,治疗性沟通联合量化健康教育可提高围术期患儿治疗积极性,减少拒绝治疗的次数,减轻患儿治疗期间的恐惧感,临床价值高,值得推广应用。