高考二轮复习之归纳整合突破“风”

安徽 吕祯婷 宋 阳

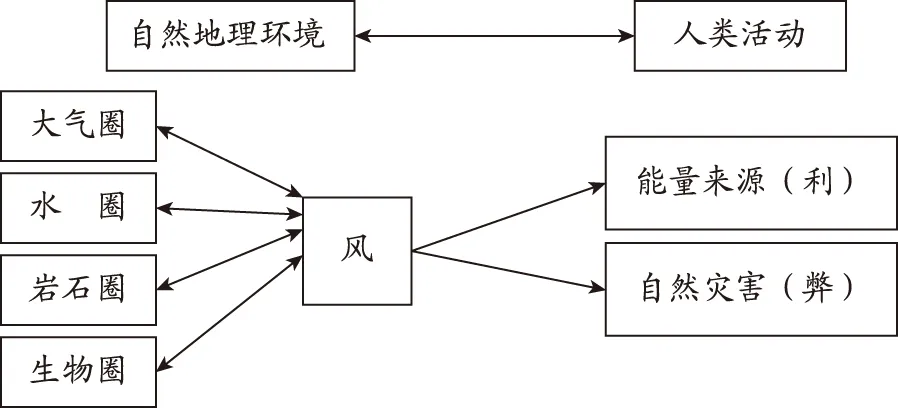

“风”作为气象要素的组成之一,它的形成和发展受制于自然环境要素,同时又作用于自然环境要素。并且,风对人类生产生活各方面都有着重要的影响。本专题在“整体性”视角和“人地协调”观念的统摄下(见下图),对高考地理复习中“风”的相关内容作以归纳,并选择相关习题,以期在巩固一轮复习成果的同时帮助学生实现知识重组和解题能力的提升。

“整体性”视角和“人地观念”统摄下“风”的复习内容框架

一、自然地理环境要素对风的影响

地面冷热不均引起空气的垂直运动,造成同一水平面上的气压差异。在水平气压梯度力的作用下,空气由高压流向低压,形成了风。可见,地面冷热不均是风形成的根本原因。大尺度风场的典型代表有西风、信风、极地东风等。在局部地区,由于海陆分布、地形起伏等差异形成了中等尺度的风,如海陆风、山谷风等。风力大小受自然地理环境因素的影响,如地表热力性质差异、地形(如山地对风的阻挡作用、狭管效应、重力作用等)、摩擦力(如水面、冰面、植被稀疏处摩擦力小)等。

【例1】(2017海南卷,21题)阅读图文材料,完成下列要求。

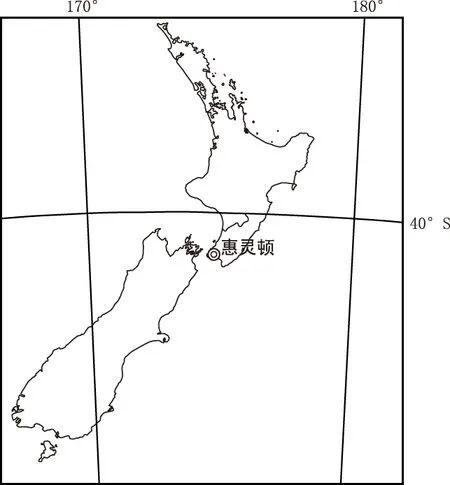

新西兰首都惠灵顿依山坡而建,三面环山,西面朝向大海,有“风城”之称,图7示意惠灵顿的位置。

图7

分析惠灵顿常年多风的原因。

【答案】地处西风带,常年盛行偏西风;两岛之间为海峡,风速加快;依山面海,避风。

二、风对大气圈的影响

1.风对气温的影响

一般而言,来自高纬的风有降温效应,来自低纬的风有增温效应。如我国冬季受冷空气影响,距冷空气源地越近降温越明显,而夏季风能够将热量输送到我国东部地区,这使我国的季风气候大陆性非常显著。在山地的背风坡,“焚风效应”使得气温升高,蒸发加强、干旱加剧。如南美巴塔哥尼亚高原、我国横断山区的“干热河谷”。

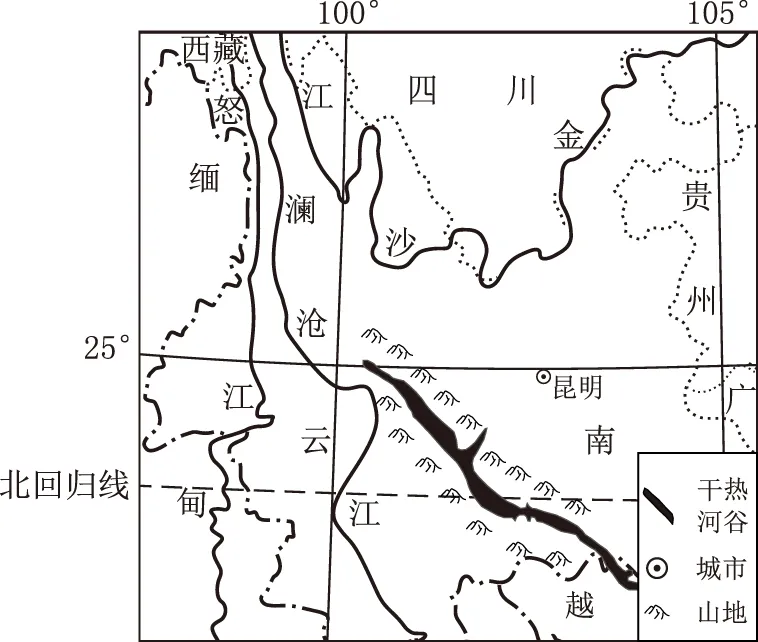

【例2】干热河谷是指高温、低湿河谷地带。云南元江积温8 704.5 ℃,年日照时数4 420 h,是云南三大火炉之一,也是我国最为典型的干热河谷。

结合材料分析元江河谷干热的成因。

【答案】纬度低,气温高;位于河谷,地势(海拔)较低,气温高;受山地阻挡,冬夏季但位于背风坡,产生焚风效应,气温高;地处夏季风的背风坡,降水少,蒸发旺盛,干旱。

2.风对降水的影响

一般来说,相对于来自内陆的干燥气流,来自海洋的气流由于携带了大量的水汽更容易成云致雨。如季风气候特点为雨热同期、欧洲受盛行西风控制降水较均匀。如果来自陆地的干冷气流越过大面积水域,获得水汽和热量,登陆时也容易降水。如日本西海岸、朝鲜半岛西部、北美五大湖东南岸等。我国山东半岛地区的烟台、威海等地,也因冬季常出现暴雪天气,被称为“雪窝子”。

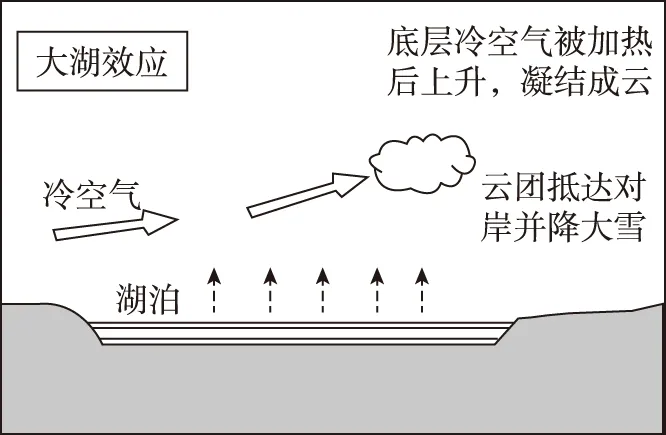

【例3】“大湖效应”是指冷空气遇到大面积未结冰的水面(通常是湖泊)从中得到水蒸气和热能,在向风的湖岸形成降水的现象,通常是以雪的形式出现。与大湖效应产生的降雪过程原理类似的天气系统是

( )

A.暖锋 B.冷锋

C.气旋 D.反气旋

【答案】A

3.对大气能见度的影响

微风(风速每小时3~5千米)增加空气的扰动从而利于雾的发展,但是风速过高会造成其与上层较干空气的混合而使雾消散。静风现象不利于污染物的扩散,而大风利于当地空气质量的改善,但会将污染物带到下风向地区。如冬季经常饱受“霾”伏之困的华北地区会因冷空气的光顾而重现蓝天。

三、风对岩石圈的影响

风对岩石圈的影响主要体现在风力作用下形成的各种地貌,包括风蚀地貌和风积地貌。新课讲授中,常常提到风力作用多见于干旱、半干旱地区;流水作用多见于湿润、半湿润地区。这样往往让学生形成思维定势,忽视湿润、半湿润地区风力作用形成的地貌。实际上,在湿润、半湿润地区,尤其是一些降水量及河湖水位季节变化大的地区,雨季时流水作用在湖岸或海岸堆积的丰富泥沙往往成为旱季风力作用的沙源,这也是高考常见的考点。2013年福建文综卷考查了雅鲁藏布江中游宽谷的爬升沙丘形成的外力作用;2014年安徽卷考查了鄱阳湖西南岸的沙山及沙山上垄槽相间地形形成的主要外力作用。两题中的地貌形成过程基本相同,沙源均是由流水的搬运、堆积而成的,在枯水期,湖泊和河流水位下降明显,使得河床或湖床泥沙出露,此时又是多风季节,且风向单一,沙山或沙丘由此形成。此外,在我国河北省的昌黎海岸、台湾东部海岸等地均有类似的沙丘分布,形成机制基本一致。

四、风对水圈的影响

1.洋流的形成

盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成大规模洋流。所以,盛行风是洋流形成的主要动力。

世界大洋表层的洋流系统,按其成因来说,大多属于风海流,尤其在南半球西风带海域,海水受西风推动形成了世界上最强劲的“西风漂流”,该纬度地区陆地面积小,西风受到的摩擦力小,海水畅流无阻,流速极快。

在低纬度大陆西岸,由于受离岸风的吹拂,将表层海水推离海岸,致使海面略有下降,为达到水压的均衡,深层海水就在这里补偿上升,形成上升补偿流。

2.推冰现象的形成

推冰现象是指冰雪逐渐消融时,湖面上的冰面破裂,在风的作用下推挤、隆起的自然现象。

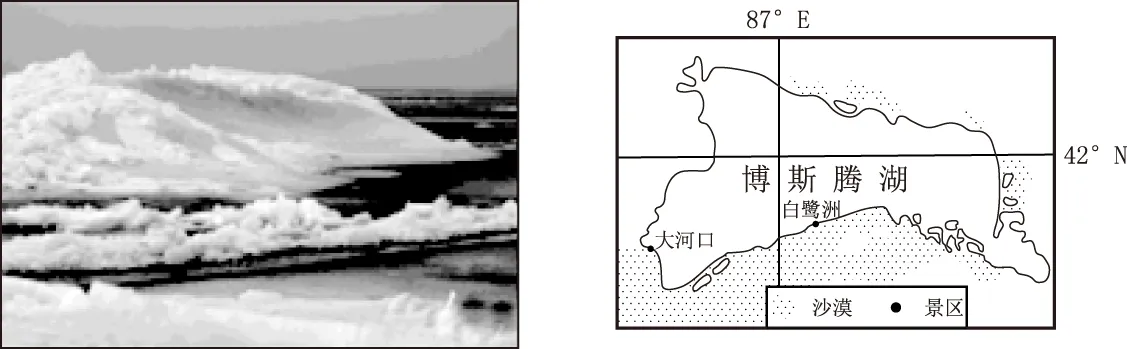

【例4】中国最大的内陆淡水湖——新疆博斯腾湖,位于天山中段南缘及塔克拉玛干沙漠北缘,每年某个季节湖泊的冰面昼化夜冻,在风和湖水的作用下出现了“推冰”的自然奇观,其中以湖区西岸大河口景区和南岸白鹭洲景区最为壮观。读博斯腾湖区域图,回答问题。

(1)一年中,博斯腾湖最有可能发生“推冰”奇观的季节是

( )

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

(2)博斯腾湖沿岸的大河口景区和白鹭洲景区“推冰”奇观最为壮观,影响这一奇观的风向主要是

( )

A.西南风 B.东南风 C.西北风 D.东北风

【答案】(1)A (2)D

3.冰间湖的形成

冰间湖指的是极地地区在达到结冰温度的天气条件下,仍长期或较长时间保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间水域。冰间湖的形成主要由于热力因素(气温、暖流等)造成海冰融化或动力因素(风、洋流等)疏散薄冰而形成。

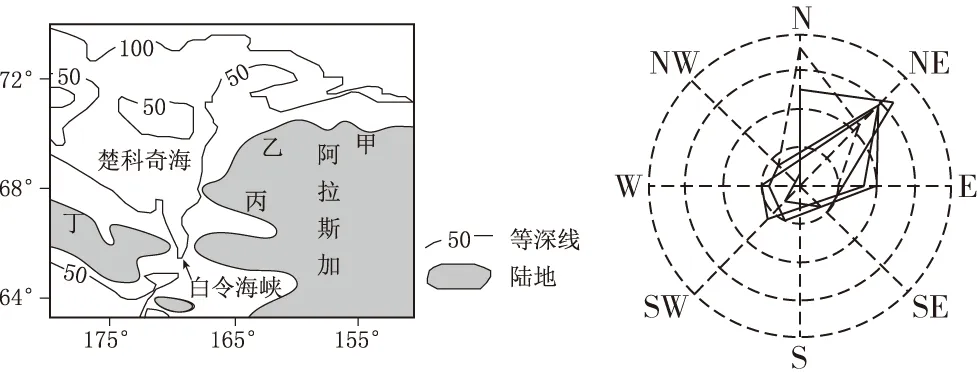

【例5】楚科奇海阿拉斯加沿岸海域,每年冬季都会出现几个冰间湖。下图示意楚科奇海地理位置及楚科奇海冰间湖附近风向。

(1)楚科奇海冰间湖形成的主要原因是

( )

A.盛行北风吹散薄冰 B.太阳辐射强烈增温

C.楚科奇海夏季高温 D.白令海峡暖流增温

(2)盛行东北风作用下形成的冰间湖最可能位于

( )

A.甲地沿岸 B.乙地沿岸

C.丙地沿岸 D.丁地沿岸

【答案】(1)D (2)C

五、风对生物圈的影响

风是植物花粉、种子传播的动力,地球上有10%的显花植物借助风力授粉。风还能影响环境中的温度、湿度、二氧化碳浓度的变化,从而间接影响植物生长发育。强风会造成植物矮化,降低植物的生长量。长期单一风向环境下能形成旗形树冠。并且,动物的地理分布、形态、行为等也受风的影响。

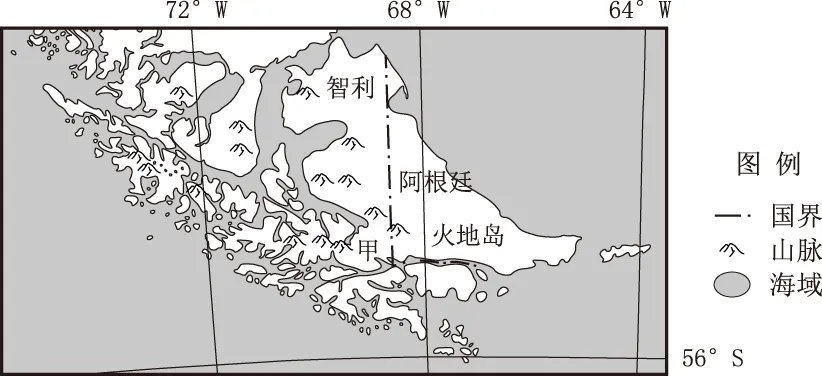

【例6】火地岛西部和南部山地为安第斯山脉余脉,地面崎岖,海拔1 500~2 000米,最高峰海拔2 469米。国家公园里的原始森林,很多树木树冠形状奇特,均朝同一个方向生长,好像人的发型一样,梳向一侧。下图示意火地岛位置范围。

图8

推测甲地的树木树冠指示什么方向,并分析自然原因。

【答案】方向:东南(或偏东方向)。地区西风带,全年盛行强劲的西北风(偏西风),甲地以南海峡走向与风向一致,狭管效应显著,树冠受风的影响而向东南(偏东)方向发展(风力使迎风面树枝受到损伤,背风面树枝不断生长)。

六、风对人类生产生活的影响

1.能量来源

风能是空气流动所产生的动能,属于可再生的清洁能源,储量大、分布广,但能量密度低、不稳定。在一定的技术条件下,风能可作为一种重要的能源得到开发利用。特别是对沿海岛屿,交通不便的偏远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网或近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和提供生活能源的一种可靠途径,有着十分重要的意义。

在扬帆航海时代,古人就已经掌握了很多海域的风向规律,比如西方商人们常借助信风,往来于海上进行贸易,故信风又有“贸易风”之称。15世纪初期,中国的郑和率领庞大船队七下西洋,所经地区都是全球显著的季风区,风向的季节变化不仅驱动帆船,还带动了海流的变化,为航行提供动力。但同时,风力过强形成大浪也会给航行带来危险。如南半球西风带常年盛行五六级的西风和四五米高的涌浪,七级以上的大风天气全年各月都可达7~10天以上,也称“咆哮西风带”,是进入南极必经的一道“鬼门关”。

2.自然灾害

寒潮、台风、龙卷风、沙尘暴等都是直接与风相关的自然灾害。它们对人类的农业生产、交通出行及生命财产安全都造成了巨大的威胁。另外,大风还会加快蒸发,加剧干旱,如华北地区的春旱与该季节多大风天气有关。强风还会加快山火的蔓延。如每年9—11月,美国加州总会经历“圣安娜风”,导致山火迅速扩大救援困难。2014年全国卷Ⅰ第36题考查了青藏铁路沿线风沙灾害的沙源、成因及对沿线铁路、列车运行的危害和防治措施。2018年全国卷Ⅱ第37题考查了美国中部平原龙卷风形成原因。