以职业能力为导向的职业本科应用型课程建设策略探究

郑世珍

摘 要:本科层次职业教育人才培养的目标是培养能解决复杂实际问题的专家型技术技能人才,为了实现该目标,实现职业本科转型的最后一公里的关键所在就是建设职业本科应用型课程,文章分析职业本科课程建设现状发现存在课程内容滞后于生产实际、课程职业特色不明显以及课程开发能力不强等问题,提出建设应用型课程的原则以及建设应用型课程的策略,此给转型发展的职业大学提供一些决策参考的建议。

关键词:职业能力为导向;职业本科;应用型课程

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)33-0086-05

Abstract: The talent-cultivating goal of vocational education at undergraduate level is to cultivate expert technical talents who can solve complex practical problems. The key to achieve this goal and the final kilometer of vacational undergraduate transformation is to build the application-oriented curriculum of vocational undergraduate. This paper mainly analyzes the problems that exist in the current construction of vocational undergraduate curriculum such as the curriculum content is lagging behind the actual production, the professional characteristics of curriculum are not outstanding and the curriculum development ability is not strong, etc. Based on these problems, this paper further puts forward the principles and strategies for building application-oriented curriculum, so as to provide some suggestions for the vocational universities that are under transformation and development.

Keywords: vocational capacity-oriented; undergraduate vocational education; applied curriculum

一、職业本科应用型课程建设的意义

2019年全国首批15所职业大学的获批是国家打通了职业学校教育发展通道,国家完善现代职业教育体系的重要标志,职业教育包括中职、高职以及本科这些层次,而职业本科院校按照职业+大学的方式来命名,这是“类型+层次“的方式,体现职业属性,达到本科标准。

职业大学开展的是本科层次的职业教育,职业本科教育与职业专科教育以及普通高等教育在人才培养目标上就需要有所区别,普通高等教育主要培养的还是研究型人才,职业专科教育培养的是高素质技术技能人才,而职业本科教育人才培养目标具有其历史使命,教育部职业教育与成人教育司司长陈子季指出:“职业本科教育是培养具有复杂实际问题解决能力、审辨式思维能力、创新能力的专家型技术技能人才的职业教育。”

根据职业本科人才培养目标来建构以职业能力为导向的应用型课程体系。而应用型课程体系建设需要有应用型课程来支撑才能实现人才培养目标,因此开发职业本科应用型课程显得尤其重要,这也是解决职业本科转型问题的最后一公里的关键所在。

德国职业技术大学实施双元制,开设了双元制课程,其课程偏向于企业的需求,侧重于实践应用能力的培养,其应用技术大学从专业设置、课程内容的选择、师资的选拔各方面都会遵循市场需求,实施“双元制”取得了较好的效果,其应用技术大学称之为德国“工程师的摇篮”。

职业本科也应成为国家转型发展、产业技术更新的有力支撑和保障,应能成为“中国工程师的摇篮”。因此职业本科应用型课程开发是为了区域经济发展的需要、行业、企业的需要,为了使课程内容与职业标准相对接,教学过程与生产过程相对接,因此为了培养能够解决复杂实际问题的专家型技术技能人才,从课程的目标、课程内容、课程资源、教学方法以及授课师资等方面都需要体现双元育人的目的,实现产业转型升级的需要。

二、职业本科应用型课程建设现状

2019年教育部批准首批15所民办高职院校开展本科层次职业教育试点,这十五所院校承担着“先试先行”的任务。职业大学要想实现培养专家型技术技能人才的人才培养目标,需要建构有相对应的应用型课程体系,重构应用型课程内容,毕竟课程建设是职业教育改革的重点和难点,因此通过分析当前职业本科教育课程的现状来找出解决问题的关键。

(一)课程内容滞后于生产实际

随着经济社会的发展,新职业的不断诞生,职业岗位也迎来了重大调整和改变,产业转型带来的新技术、新业态层出不穷。但由于开发课程的教师团队主要还是来自于高校的教师,而来源于行业企业一线教师比例非常少,导致课程内容或者使用的教材内容没有及时开发、更新补充,职业教育课程内容明显滞后于企业生产实际的需求,前沿性不足、实践性不够,无法保证人才培养与行业发展用人标准同步,因此专家型技术技能人才的培养目标在短期内难以达成。

(二)课程职业特色不明显

由于我们面临的时代是一个向智能化技术迈进的新时代,现代产业和职业模式发生了新的变革,当前知识更新之快超过了以往任何时代,但从目前看到的课程内容由于更新换代速度无法跟上生产实际,或者所使用的课程仍属于基于知识储备的课程,不符合职业教育的现实规律,课程的职业特色不明显,在课程内容、课程模块的设计上容易忽略技能操作和工作实训等环节,难以满足职业培养的需求。

(三)应用型课程开发能力不强

由于职业教育属于跨界教育,但职业院校“双师型”的教师比例不高,由于深入行业、企业实践的时间不多,或者在专业教学团队当中来自与行业、企业的专家、技术人员非常少,因此无法能够实时了解产业转型升级的新技术、新标准,因此职业院校的老师团队开发应用型课程会显得力不从心。或者就算有行业、企业的人员参与,但是校企合作开发的深度不够,只是停留在理论层面的探讨,那么职业本科的课程开发仍属于纸上谈兵。

三、职业本科应用型课程建设的原则

应用型课程开发需要主动对接产业转型升级的需要,适应行业、企业人才的需求。由于现在的时代是一个向智能化迈进的时代,一些传统的行业将会被淘汰,大量新职业如智能制造工程技术、物联网技术、自动化生产线安装与调配、无人机装配等职业已经诞生,因此职业本科教育的人才培养目标将是更具综合型、职业性、智能化,因此职业本科应用型课程建设需要体现需求为导向、遵循应用性和动态性原则,课程开发的师资应体现双元组合的原则。

(一)课程目标体现需求导向原则

由于职业本科教育首先是类型教育,首要凸顯职业教育的特点,职业本科应用型课程的目标首先应体现需求导向原则,需要与学校的办学定位、专业的人才培养目标相一致,需要与对应的职业岗位群的人才需求相一致。由于职业本科教育培养的是能解决复杂实际问题的专家型技术技能人才,其应对的岗位更倾向于企业的工程师,既能指导基层的技术员的实践操作,又能解决实际生产过程中复杂的问题,因此需要非常了解行业、企业的实际情况,熟悉新工艺、新方法,只有遵循需求导向原则才能培养熟悉各类实践操作又能解决技术员工作难题的专家型复合人才。

(二)课程内容体现应用性和动态性原则

职业本科大学的诞生是国家产业转型发展的需求,是解决人才“供需错位”的必然手段。能否培养出符合时代要求、技能满足生产需要的产业专家型技术技能人才,是新时期、新格局下对职业本科教育的必然要求,因此职业大学的应用型课程内容首先应体现应用性的特点,课程内容需要将行业、企业工作内容、工作流程和工作标准作为课程设计的基础材料,引入行业、企业真实工作项目,吸收新知识、新技术、新工艺,实现课程内容与职业标准的对接,才能实现教学过程与生产过程的无缝对接。

其次,由于现在的时代产业转型升级更新速度非常快,因此课程内容需体现动态性原则,职业本科应用型课程倡导使用新型活页式、工作手册式教材或者同时配套开发信息化资源,及时更新课程内容。定期随信息技术发展和产业升级情况及时动态更新,及时吸收新知识、新技术、新工艺。如2019年新增的新职业当中的智能制造工程技术人员的诞生是因为目前制造业生产线已经用工业机器人代替人工操作,传统的职业生产线工人即将消失的同时又诞生了新的职业,那么就如何使用智能制造设备、对智能制造装备、生产线进行设计、安装、调试、管控和应用则为智能制造工程技术人员的工作任务。而职业大学智能控制技术、工业机器人技术这些新专业的设置就是为了更好地适应新职业的发展,相应地职业本科应用型课程的开发就需要及时掌握智能制造行业的岗位群的典型工作任务来重构相关的课程内容。

(三)课程开发师资体现双元组合原则

职业教育属于跨界教育,要开发出职业本科的应用型课程,在课程开发的人员方面需要校企双方的深度合作,课程开发的师资要体现双元组合原则,由校企双方的人员组成课程开发的团队,并共同探讨课程目标的达成、课程内容的设置,才能真正开发出真正适合的应用型课程。

四、以职业能力为导向的职业本科应用型课程建设策略探究

(一)开发应用型课程标准

应用型课程建设首先需要开发课程标准,需要明确课程所在专业的专业教学标准以及该门课程的课程建设标准。课程标准是某一课程的课程性质、课程目标、内容安排、采用的教学方法与手段、教师队伍建设等的规定,是与职业本科教育专业人才培养方案相配套的指导性教学文件,是专业人才培养方案和专业人才培养目标的具体体现。

因此开发职业本科课程标准是为了让老师知道应该教学生学什么,如何教,考核的标准是什么。在明确标准的前提下去设计课程的内容和框架,明确学习该门课程的实践教学标准,并结合实际工作中的工作项目、工作任务以及工作情境提出学习基本要求,明确课程教学方法及考核评价方式等做详细的说明考核要求。因此应用型课程建设是建立在有课程标准的基础上来建设的。

(二)应用型课程的重构

学校要建设高质量的应用型课程,需要改变以往单纯由学校教师建设课程的模式,建设团队应是由校企双方共同组建,开发团队需要从课程的开发、课程的实施到课程的考核等全过程都参与其中,校企双方深度合作。

1. 课程目标的达成需实现三个“相一致”

由于课程目标是社会需求的最直观体现,因此课程目标的设计需要实现三个“相一致”。与行业、企业人才需求相一致、与学校办学定位相一致、与专业人才培养目标相一致。

课程目标存在着不同的类型,主要包括总体目标和具体目标。总体目标是对学生课程学习预期结果的综合概括,是专业人才培养目标在本课程的具体体现。具体目标可从知识、能力、技能、素质和证书目标等方面进行具体说明。课程目标要面向全体学生,并在考虑到不同专业、不同层次学生的个体差异的情况下,通过该课程的教学所应达到的目标。

不同的专业其课程目标要求不一样,但总体在达成三个“相一致”的基础上,不同职业本科专业的相关课程设计上应能体现其职业特色,实现产教融合的优势。不同学校专业由于培养目标的不同课程目标的设置自然也会有所不同,但在产教融合共同开发课程的理念确实一致的,工科专业课程要主动对接工程认证要求和新工科教育理念来设计,体现其智能化、信息化的特点;文化教育类专业群课程要结合合作教育集团优势,可以考虑努力拓展中外合作办学;艺术设计类专业群课程要实行“专业+项目+工作室+创业”的人才培养模式,课程目标可设计为实现作品-产品-商品-艺术品的培养标准。

2. 以职业能力为导向开展课程结构的设计

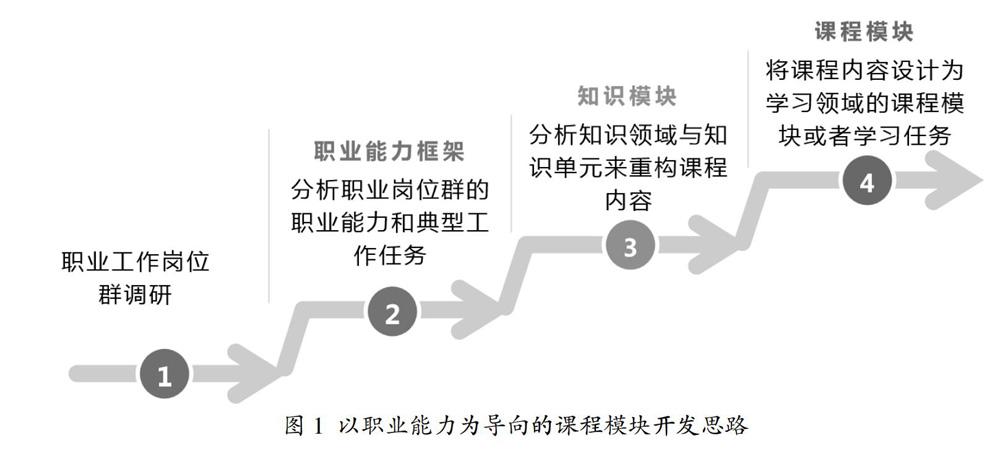

课程结构的设计首先需要结合行业、企业的职业岗位群的职业能力、典型工作任务以及职业技能等级标准來分析其应具备的知识要求与技能要求,即职业能力框架,再将知识要求与技能要求以及职业生涯路径来重构课程内容,最后将课程内容根据典型工作任务设计为一个个的学习领域或者学习任务,如图1所示结构图。

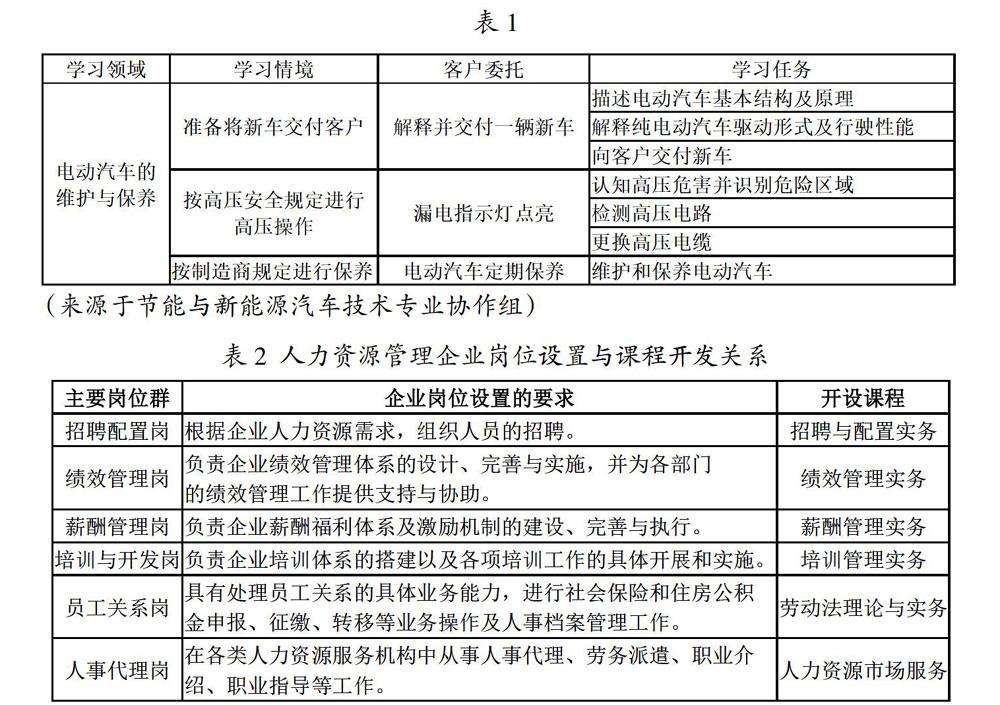

以新能源汽车专业为例来分析课程结构的设计,新能源汽车行业涉及到的职业岗位群有汽车技术服务管理、汽车营销、售后服务、车辆检测等岗位群,根据职业岗位群分析典型工作任务包括有电动汽车的维护与保养、电池与管理系统的检测与维修、电机及控制系统的检测与维修、整车控制系统的检测与维修、充电系统的检测与维修、辅助系统的检测与维修、与顾客的沟通与互动等任务。再将这里的每一个典型工作任务设计为一个个学习领域,如以电动汽车的维护与保养来分析其内在关系如表1所示。这样学生学习的时候就能够将学习任务与行业、企业岗位群的典型工作任务有机结合起来,校内学习与上岗培训相衔接,学习的效果自然会更好。

3. 课程内容的重构需遵循“三个标准”相衔接

以职业岗位能力要求为基础,重构课程内容。尽管不同专业不同课程的内容设置不尽相同,但相同的是课程目标的设置与人才培养目标相一致,因此在考虑重构课程内容的时候需要与“三个标准”相衔接。需要与专业认证标准相衔接,与职业本科教学评估标准相衔接,与职业技能等级标准相衔接。

重构课程内容的时候需要充分考虑专业的特点以及课程的特点,根据企(行)业发展需要和职业岗位所需要的知识、能力、素质要求,参照职业技能等级标准,结合前、后续课程,以必须、够用为度,紧紧围绕完成工作任务需要,统筹考虑课程内容,结合相关企(行)业管理实际案例,将新要求、新技术、新工艺、新标准、典型案例等引入课程;使教学内容和工作过程相一致,并能体现学生职业道德培养和职业素养养成的需要,同时将职业技能等级标准有机融入到课程内容中。

课程内容的设置要围绕人才培养目标、能力素质要求和服务面向需求,进行课程设置和特色发展合理定位,因材施教,从实际出发,注重实效。课程教学内容要及时将企(行)业新要求、新工艺、新标准和最新研究成果引入课程教学内容,要紧密对接社会需求和服务区域经济社会发展新要求,对接新材料、新技术、新工艺、新产业、新业态,并与行业、企业合作开发、编写新型活页式、工作手册式教材或者同时配套开发信息化资源,完善课程资源库。

(三)应用型课程教学方法的改革

由于职业本科应用型课程的课程内容已经结合职业岗位群的典型工作任务来进行设计和开发,那么在教学方法和手段方面同样需要做出相应地调整才能起到较好的效果。在教学方法方面可以重点以项目驱动式教学和任务驱动教学的方法来开展教学。如人力资源管理专业根据其岗位群分析去企业岗位设置的要求,从而将其岗位典型工作任务来设计学习领域的课程,如表2所示。

如《招聘与配置》课程按照典型工作任务方式将课程分为几个模块:招聘计划的制定、内部岗位招聘、外部岗位招聘、新员工入职管理以及员工调职管理等几项典型工作任务,授课的时候按照项目教学的方式让学生进行模拟招聘,从招聘计划的制定、招聘实施到招聘评估,学生进行角色扮演、情景模拟,学生所担任的角色既有招聘员工岗位也有招聘主管岗位,让他们轮流担任不同的角色,在不同的岗位承担相应的工作任务,最终任务完成的时候教师和学生都做相应的总结,从实训当中学习、总结和提高。

(四)应用型课程评价方式的改革

职业本科课程改革除了考虑重构课程内容之外,课程评价方式的改革也至关重要。课程考核的方式需要改变传统的一个学期考核一次的方式,职业本科应用型课程考核方式应突出能力为本位,采用多元化的考核方式。如实践、作业等方面占比应加大。如《招聘与配置》该门课程考核期末考试成绩占比可考虑40%-50%,平时的实训教学如招聘计划的制定、内部岗位招聘、外部岗位招聘、新员工入职管理以及员工调职管理等典型工作任务的实训可考虑占比40%,而在这占比当中还需要综合考虑如招聘计划文书的制定、实训过程当中对岗位的认知以及模拟实训当中任务的安排等各项都需要考虑权重和分数,让学生在实践当中掌握岗位工作任务。而课程评价主体也需要做相应地改变,要改变以往单纯由学校教师评价的方式,适当增加由学校教师、行业企业专家、学校教学管理人员共同组成的专家团队,对课程建设的全过程进行全方位、多层次的评价。并且通过探索职业本科课程教学评价体系,通过制度规范课程评价才能够有序有效地开展课程评价。

(五)课程实施条件的保障

职业本科应用型课程并不单纯是由某一个老师建设或者开发,需要由学校全面指导实施和开展,首先需要制度保障,职业本科院校建立有课程建设的评价指标体系,有规范的课程开发管理措施,为开发应用型课程提供制度保障和服务工作,为课程开发保驾护航。其次,需要人员保障,课程开发团队需要由学校的教学管理部门、二级学院教师、教育专家以及行业、企业专家共同组成,在这个团队当中既有熟悉教学管理团队的人员又有熟悉行业、企业发展前景、新工艺、新技术的行业专家,这样开发出的职业本科应用型课程才能够独具特色,朝着产学研一体化的方向发展。第三,课程开发须有经费保障,需要学校建设适合应用型课程授课的校内实训场所、实训设备,提供学生上课的校外实训基地,同时还需要聘请行业、企业专家、技术人员作为教师团队成员,组建混编双师教学团队。职业本科大学只有在制度保障、人员保障、经费保障的前提下,才能确保应用型课程建设顺利开展,成效显著,培育更多高质量的教学成果。

参考文献:

[1]郭红霞.新建地方本科院校转型发展课程重构探析[J].中国成人教育,2018(07):82-86.

[2]徐金銮.基于岗位职业能力需求的应用型课程改革探析[J].商业经济,2017(12):179-181.

[3]方泽强.本科层次职业教育课程建设的七个着眼点[J].高等职业教育探索,2020(01):21-27.

[4]叶华杰.产教融合视域下高职应用型课程开发的研究[J].教育现代化,2020(01):196-198.

[5]任广新,陈葆华.对接企业岗位任职标准制定人力资源管理核心课程标准[J].人力资源开发,2016(11):121-122.