中外合作办学视角下“以学生为中心”教学质量保障体系构建的实践研究

蒋静 谭文轶 刘廷凤

摘 要:教学质量是高校人才培养的关键,新时代中外合作办学的核心任务是质量的提升。由于中外合作办学合作双方高校在教学质量保障方面存在不同的目标、手段、方式和实施路径,因此需要不断地进行磨合、协调、探索和实践,形成一套中、外双方都认可的较为完善的教学质量保障体系。基于PDCA动态循环质量管理模型,采用“以学生为中心”的教育理念、结合中外合作办学的特点以及合作方芬兰高校的教学质量保障体系及其实践,构建了“以学生为中心”的“一条主线”“三级联动”的中外合作办学教学质量保障体系,并通过在教学管理的应用进一步检验其适用性。

关键词:中外合作办学;PDCA循环管理模型;以学生为中心;教学质量保障体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)33-0015-05

Abstract: Teaching quality is the key to talent development at universities. The core task of Sino-foreign cooperative education in the new era is to improve quality. Because of the different purposes, methods, ways and implementation paths which exist in Chinese and foreign universities' teaching quality assurance, a complete teaching quality assurance system which is recognized by both parts should be cooperated, coordinated, explored and practised. Based on the PDCA dynamic cycle quality management model, combined with the characteristics of Sino-foreign cooperative education and the Finnish university's teaching quality assurance system and practice under the "Student-centered" education philosophy, a "Student-centered" "One Main Line" and "Three-level Linkage" teaching quality assurance system for Chinese-foreign cooperative education is constructed. And it is also tested by being used in the teaching management process.

Keywords: Sino-foreign cooperative education; PDCA cycle management model; student-centered; teaching quality assurance system

“提質增效”已经成为中外合作办学的关键词。全国政协委员、国家民族事务委员会原副部级专职委员、中国高等教育学会副会长管培俊在2019年6月召开的第十届全国中外合作办学年会上表示,“质量是中外合作办学的生命线,要把质量提升作为新时代中外合作办学的核心任务,中外合作办学质量最终要体现在人才培养上”[1]。引进国外先进的教育理念、管理模式和优质的教学资源,将国外的课程资源、师资资源、教材资源和科研创新等“本土化”的最终目标就是提高我国高等院校的人才培养质量,提升学生的能力与素质。

“以学生为中心”的教育理念是1952年哈佛大学举办的“课堂教学如何影响人的行为”学术研讨会上,由著名心理学家、人本主义心理学主要代表Carl Ransom Rogers首次提出[2]。随着我国高等教育人才培养模式改革和内涵建设不断深入,“以学生为中心”的教育范式已经成为新时代高校人才培养模式改革的必然趋势。教育部于2018年发布的《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(教高〔2018〕2 号)文件中,将“坚持学生中心,全面发展”作为建设高水平本科教育的基本原则之一。同年6月,教育部党组书记、部长陈宝生在新时代全国高等学校本科教育工作会议上指出高校要以学生为中心办教育,以学生的学习结果为中心评价教育。因此,作为高等教育重要组成部分的中外合作办学, 由于其引进、吸收和利用国外优质教育资源的天然优势,首当其冲应该站在改革的最前沿,充分发挥其引领和示范作用[3]。

南京工程学院与芬兰奥卢大学合作举办的软件工程“4+0”模式双学位本科教育项目于2017年获得教育部批准。承担项目管理和运行的国际教育学院,是学校19个二级教学单位之一。在合作办学实施的全过程,特别是项目启动办学之初国际教育学院就着力思考“如何提升国际化应用型人才培养的质量”这一课题,学习借鉴了芬兰高校的质量保障体系,构建并实践了“以学生为中心”的“一条主线”“三级联动”的中芬合作办学教学质量保障体系。

一、中芬合作办学教学质量保障体系构建的原则及模型

PDCA动态循环管理模型(图1)是由美国著名质量管理专家戴明(Edwards Deming)首先提出的。这个循环主要包括四个阶段:计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)和处理(Action)。其特点为:1.周而复始。PDCA循环的四个步骤不是运行一次就完结,而是周而复始地进行。一个循环结束,解决了一部分问题,可能还有问题没有解决,或者又出现了新的问题,再进行下一个PDCA循环,依此类推。2.大环带小环。一个组织整体运行的体系与其内部各子体系的关系,是大环带小环的有机逻辑组合体。3.螺旋式上升。不是停留在一个水平上的循环,不断解决问题的过程就是螺旋式逐步上升的过程[5]。

图1 PDCA动态循环管理模型

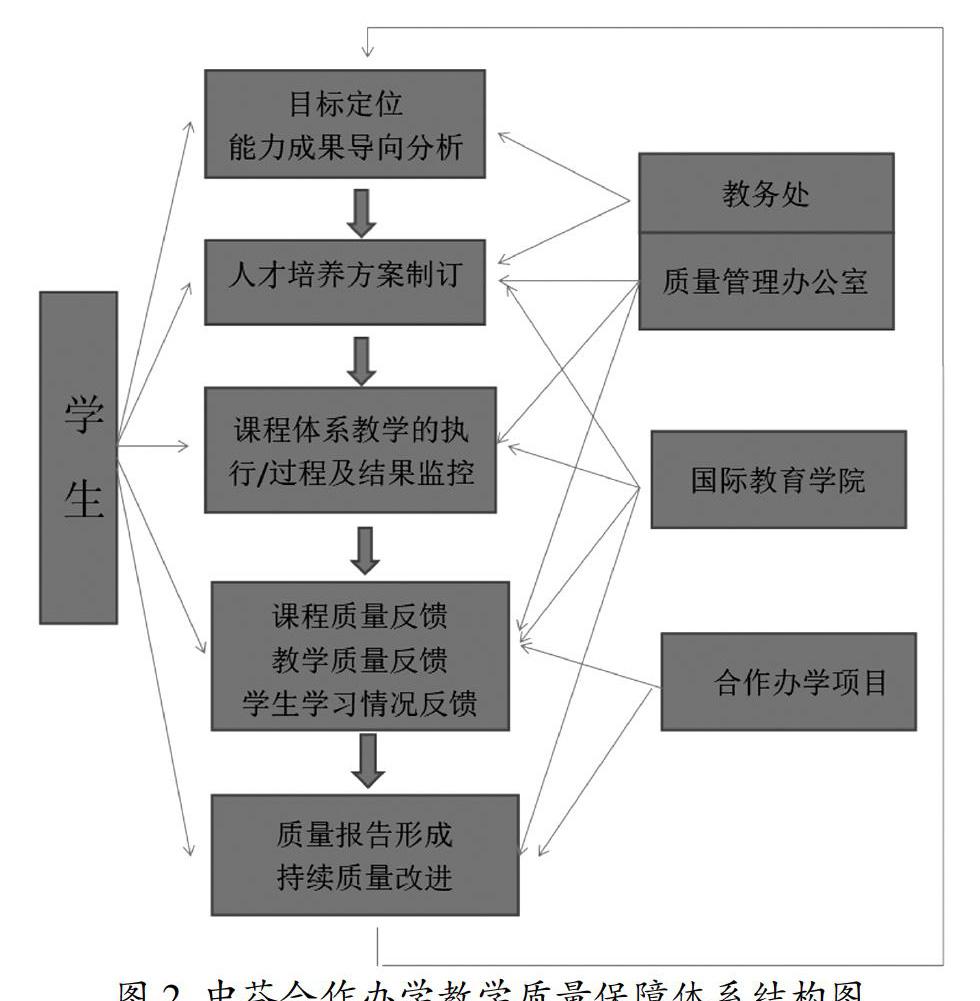

中外合作办学的教学质量保障应该是一个基于质量持续改进的动态循环的过程。根据学校的发展目标和办学定位、以学生的发展为目标、在融合国外高校优质的教学理念和教学资源基础上不断更新教学内容与手段,不断总结与反馈人才培养的效果,不断循环、螺旋式上升发展,从而达到办学效果的最优化(图2)。因此,我们构建了“一条主线”“三级联动”的中芬合作办学教学质量保障体系“一条主线”指以学校应用型人才培养目标定位贯穿整个质量保障过程的主线,“三级联动”是指负责中芬项目质量保障的不同部门相互配合,相互作用,形成教学质量保障的合力:监控主体——学校层面(教务处、教学质量管理办公室);质量保障的组织主体——国际教育学院;质量保障的运行主体——中芬合作办学项目。

二、教学质量保障体系的三级联动

(一)学校层面:目标定位的确定和能力成果导向分析

中外合作办学的人才培养目标应该与办学主体高校的人才培养目标定位一致。习近平总书记在全国教育大会上强调,培养什么样的人,是教育的首要问题。高等院校要培养什么样的人,是根据国家发展进步、社会需求、学校自身情况和办学实际需要决定的,也是一个高校一切教育活动与行为的“主线”。南京工程学院是一所江苏省属普通本科高校,经过多年发展, 确立了“学以致用”的办学理念和“知行统一,创业创新”的校园精神,明确了“地方性、应用型、高水平”的办学定位。在此目标定位的主线下,在以人工智能、大数据、物联网等新技术为代表的“互联网+”新时代大背景下,从能力成果导向的角度来分析,应用型创新人才,需要能够快速发现和解决问题、进行技术创新和二次开发以及将创新技术转化为成果的创业能力。

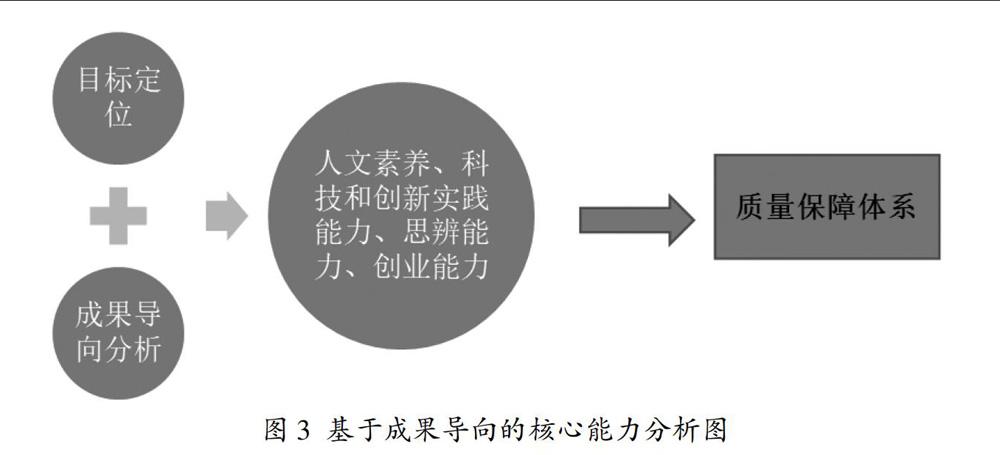

因此,我校把培养学生的人文素养、科技和创新实践能力、思辨能力、创业能力作为学校人才培养的核心能力和目标,这些核心能力的培养是贯穿整个质量保障的主线(图3)。

(二)二级学院层面:路线制定,实施与监督

在学校应用型人才培养的目标定位下,我校与芬兰奥卢大学合作举办的软件工程专业本科教育项目明确了人才培养的目标:培养适应社会与经济发展需要,德智体美劳全面发展与健康个性相统一,具有国际化视野、熟悉国际技术标准和商务环境,有较强国际交往能力和工程实践创新精神,富有工程意识、团队意识和创新精神,具备自我发展和终生学习能力的应用型软件工程技术人才。作为中芬合作办学项目所在的执行单位,国际教育学院,承担着中芬项目的国际化标准吸收、管理以及本土化的职能,项目教学质量保障体系中的第二级负责单位。它肩负了人才培养方案制定与实施,以及在实施过程中的质量监督的责任。首先,在国际教育学院制定的标准下,计算机工程学院制定了对接国际标准的软件工程人才培养方案及其课程体系。由于人才培养中外双方在参加培养方案讨论前就已经根据不同国家企业和行业的需求对课程体系和培养目标进行了修订,因此,中外方联合制定的人才培养方案更加具有国际化、实践性强、综合性的特点。

其次,人才培养方案的实施及其质量监督是一个全质量管理的过程。从管理构架上,中芬合作办学项目教学管理与质量监控委员会负责制定完善的质量保障制度和有效的管理机制。从执行层面,国际教育学院的教学管理办公室承担了项目教学质量监督的职责,将中芬项目的教学质量保障体系的三级联动在一起。

人才培养方案实施的质量最终必须落实到课程上。因此,学院层面质量保障的重点是课程的质量和师资的建设。首先,与学校教务处联动,开展“以学生为中心”的优质课程建设。实施了“中芬项目优质专业课程建设”

“中芬项目双语和全英文课程建设”等建设方案,引导外方课程的本土化和本校课程的国际化。通过将外方教材、教学计划、课程大纲、学习课件、教学方法的本土化建设,优化、融合并吸收外方优质的教学资源。同时,鼓励中方教师双语或全英文授课,鼓励使用Moodle在线学习平台、推进课程的在线化建设。其次,与学校教学质量管理办公室联动,建立项目中方教师和外方教师授课全过程监督机制。采用线上监控教师提供教学资源、答疑和作业批阅情况、学生自学情况和线下监控教师课堂授课、采用信息技术辅助教学情况、和学生综合能力培养情况。第三,与项目中外方管理人员和教师联动,建设优秀师资团队。保持与项目外方管理和教学人员的沟通,定期召开教学例会。做好外方教师的资格认证及其来华任教的后勤保障工作。强化中方教师的培训机制,通过学历提升、海外研修、教学培训,英语培训等手段培养高素质双语或全英文教学教师,逐步实现本土化教学。加强中外双方教师的融合度,打造一支优秀的国际化师资团队。

(三)项目层面:质量的评价、反馈与持续改进

中芬合作办学项目管理人员和教师是项目教学质量保障体系的第三级主体。在“以学生为中心”的教育范式中,教师的角色发生了根本的变化:变知识传授者为知识启发者、能力塑造者;变学习过程的主导者为学习的促进者和辅助者;变学生的“上级”为学生的合作者。这样的角色变化决定了教师教授课程内容的变化、教学方法的变化和考核评价方法的变化。因此,要将传统的“三中心”评价方式:以教材为中心;以教师为中心;以教室为中心[6]改为基于学生学习体验和学习结果的质量保障“新三中心”:以学生发展为中心——对课程质量的反馈;以学生学习为中心——对教学手段和质量的反馈;以学习效果为中心——对学生学习结果考核的反馈(图4)。

以对课程的评价为例。在中芬合作项目中,基于课程教学目标和结果的分析(通常是经过对利益相关者的调研得出),一门课程教学的内容是必须由一个课程组来研究共同制定的。通常,他们会提前一个学期准备下一个学期的课程。在这一个学期中,这一门课的课程组成员定期开会,研究制定教学内容、教学方式和评价考核方式。每一位组员都需要把自己和课程内容相关的最新研究成果融入教学内容之中。这些关于教学内容、教学方式方法和评价考核方式的教学资源被预先上传到Moodle在线学习平台。也许不同的学期,课程组的不同老师会被选为课堂授课教师,但是和学生的平台互动、作业批改、考试成绩评定都是由课程组所有教师来完成的。也许每个教师的教学风格是不一样的,但是,在完整的授课过程中,课程的质量得到了最大化的保障。因此,项目层面的质量评价与反馈应该以课程组为单位。每一门课程组大纲的制定过程、教师备课过程、课程授课内容、课程授课结果是评价的重點(如表1)。

在實施层面,中芬项目的教学质量评价和反馈采用了多种形式:学校教学督导人员的听课和巡查、学生的问卷调查、学生座谈会、教师座谈会、师生联席会、中外方教学会议、家长电话走访等。值得一提的是,中芬合作办学学生成立了课题组,基于“大学生学习投入性调查”问卷(NSSE),从学生角度对中芬项目的学生学习结果和满意度进行了调查。

从各利益相关者处收集来的教学质量的评价和意见,每学期形成中芬项目教学质量报告。例如,2018-2019年第二学期的质量报告包含五个部分:督导组听课情况、督导组反馈意见和建议、师生座谈会情况反馈、中外方课程学生问卷调查情况及结果分析、项目教学质量改进措施。该报告通过会议的形式由中芬合作办学项目教学管理与质量监控委员会向参与项目教学管理和承担教学任务的二级学院和部门发布,用于持续改进项目的教学质量。

三、结束语

“以学生为中心”的教育范式是一个“教学相长”的过程。高校、教师与学生都应该一起走出原有的“以教师为中心”,在变革中逐渐提升自身的能力。这样的一种对变革和能力素质提升的监督与评价才是中外合作办学教学质量保障体系的关键所在。一个学校的质量文化不是通过一个或几个文件的发布而形成的,而是通过学校、二级学院和基层单位(中外合作办学项目)及其成员三级的不断地互动形成的。质量的持续改进其实就是高校、教师和学生不断调整自身角色的过程。这个过程是一个不断循环、螺旋而上的过程。

基于PDCA动态循环管理模型,我校结合中外合作办学的特点与内容,构建了“一条主线”“三级联动”的

“以学生为中心”中外合作办学项目教学质量保障体系。但是,这一框架性的质量保障体系,需要中外合作办学项目的研究人员和管理人员经过不断地探索与实践,将更多具有实际意思的内容赋予进去,也需要不断的实践来进行进一步的检验其适用性。

参考文献:

[1]人民政协网[EB/OL].http://mobile.rmzxb.com.cn/tranm/index/u

rl/whkj.rmzxb.com.cn/c/2019-07-01/2377349.shtml.

[2]李嘉曾.“以学生为中心”教育理念的理论意义与实践启示[J].中国大学教学,2008(4):54-56.

[3]神州学人[EB/OL].http://www.chisa.edu.cn/rmtnews1/guandian/201906/t20190614_241786.html.

[4]林金辉.新时代中外合作办学的新特点、新问题、新趋势[J].中国高教研究,2017(12):35-55.

[5]王俊.赫尔辛基城市应用技术大学质量保障体系评析[J].职业教育与终身学习,2016(6):42-46.

[6]赵炬明.论新三中心:概念与历史——美国SC本科教学改革研究之一[J].高等工程教育研究,2016(3):35-56.