行为

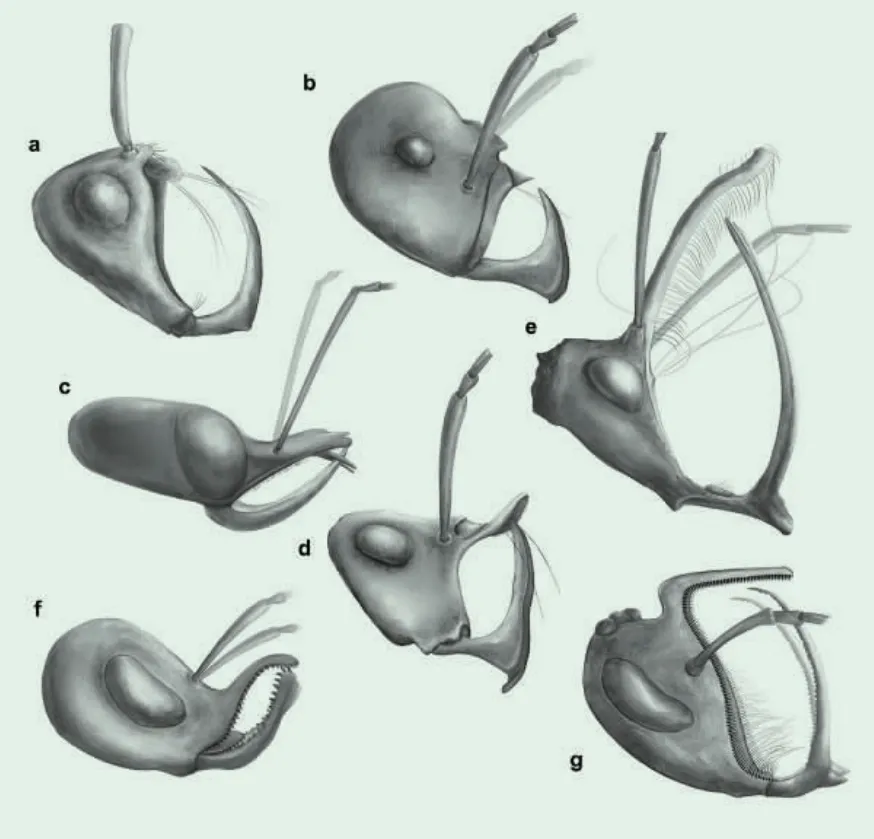

特化的捕食行为驱动了早期蚂蚁的辐射演化

蚂蚁是最成功的社会性昆虫,在现代陆地生态系统中扮演了重要角色。蚂蚁的起源和早期演化吸引了许多人的关注。长期以来,学界普遍认为早期蚂蚁的形态和生态较为单一。而近几年,各国学者从白垩纪琥珀中发现了一系列的原始蚂蚁(例如驼蚁、魔蚁),极大改变了我们对早期蚂蚁演化历史的认识。自2016年开始,研究者在缅甸琥珀中陆续发现了近10种独角蚁,引起了人们的广泛关注。但该类蚂蚁是如何演化出来的?它们是如何利用大牙和角进行捕食的?这些问题一直是大家期待解开的谜团。近期,研究者对已报道的独角蚁及相关的现生和灭绝类群进行了详细的形态测度学、功能形态学和系统发育分析,从形态功能学上确认了黑帝斯蚁采用的“陷阱-大颚”式捕食机制。研究者建立了化石蚂蚁形态学数据库,并选取了46个灭绝和现生蚂蚁的代表类群进行系统发育分析。结果表明黑帝斯蚁(包括独角蚁)形成了一个很好的单系类群,可能是已知最原始的蚂蚁类群。所有黑帝斯蚁的角是同源的,但“延长的角”在黑帝斯蚁中独立演化了两次。研究者进一步选取了112 个现生和灭绝蚂蚁的代表类群进行了形态测度学分析,发现黑帝斯蚁占据了一个独特的形态空间,与其他化石和现生蚂蚁类群明显不同,而且独角蚁不同类群也拥有差异巨大的头型(包括角和大颚),可能专门捕食不同的猎物。此研究发现独角蚁的大颚和角共同演化,形成了一套精密的耦合系统。独角蚁特化的捕食行为进一步驱动了该类群的辐射演化。尽管独角蚁在白垩纪中期十分繁盛,但在白垩纪后期逐渐灭绝,并与其他原始蚂蚁一起被更进步的现代蚂蚁类群取代。(Current Biology,2020,https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.06.106.)

海龟的天然“地图”

在茫茫的大海上,找方向、找路是极为困难的事。但海龟却在那里穿梭了亿万年,它们能穿越数千千米的公海,回到多年前它们孵化的地方。自查尔斯·达尔文时代起,科学家就对海龟这种惊人的导航能力感到不可思议。近期,在一项新研究中,研究者给筑巢的绿海龟贴上了卫星标签,以便了解它们的活动范围,并确定需要保护的关键区域。在这个过程中,研究者意识到,由于机缘巧合,许多被追踪的海龟会到孤岛或岸边水下觅食。这使他们能够更精确地探察海龟如何到达如此小而难以发现的岛屿。在总共记录的33 只绿海龟中,它们从迭戈加西亚岛(印度洋)的筑巢海滩,穿越公海迁徙到西印度洋觅食地,其中许多绿海龟的目的地都是孤岛。然后,研究者使用基于个体包含洋流影响的模型,将海龟实际迁徙轨迹与候选导航模型进行了比较,发现33 只海龟中有28 只并没有每天或精确地调整自己的方向。因此,这些海龟在修正方向之前,有时会偏离原定路线几百千米——通常是在公海上。他们报告说,海龟经常不能精确地到达它们的小岛。相反,它们往往跑过了,或者在迁移的最后阶段花时间寻找目标。6 只被追踪海龟旅行了4000 多千米到达东非海岸,从南边的莫桑比克到北边遥远的索马里。因此,这些海龟完成了8000 多千米的往返迁徙,往返于它们在查戈斯群岛的筑巢海滩。这一发现支持了这样一个观点,即迁徙的海龟在公海上使用了天然导航系统。该研究还提供了一些迄今为止最有力的证据,证明迁徙的海龟有能力在远海的深水中重新定位自己。这意味着它们具有并依赖于一种地图感。但结果也显示,它们的地图缺乏细节,导致海龟只能在一个粗略的水平上航海。由于导航系统不完善,海龟只能不完美地到达目的地。在这个过程中,海龟会花费额外的精力和时间寻找小岛。(Current Biology,2020,30:P3236-3242.E3)

消除成瘾记忆的“橡皮擦”

喝酒成瘾、吸烟成瘾、吸毒成瘾、赌博成瘾、上网成瘾……似乎不好的事情更容易成瘾,而且,一旦成瘾,要想戒掉却难之又难。这到底是为什么呢?以吸毒为例,其中一个重要原因在于毒品成瘾会留下顽固记忆。有别于学习、认知等常见类型的记忆,毒瘾在人脑内会形成持久、顽固、环境关联性极强的记忆。戒毒后一旦回到过往的环境或接触毒友,这种关联性记忆极易被唤醒,从而再次触发毒瘾,造成复吸。解析药物成瘾的脑神经机制方面的研究显示,阿片类药物成瘾的两条神经通路分别调控成瘾记忆的形成和维持。首先,研究者在箱子的两边设置了两个环境完全不同的小房间,对小鼠进行训练:第一天将小鼠关在A 房间里并向其注射吗啡,吗啡激活了大脑内的“奖赏系统”,将毒品“转化”为脑内的快感;作为对照,次日将小鼠关到B房间里,并向其注射生理盐水。经过数日的反复配对后,小鼠便形成了成瘾记忆:A房间里有吗啡,会带来快感;B 房间里没有吗啡,不会产生快感。小鼠在行为学上会对A 房间表现出明显的位置偏爱,即便数日后不再向其注射吗啡,任其在两个房间中自由选择,小鼠在70%-80%的时间里还是会呆在A 房间。利用先进的病毒示踪技术和光纤记录方法,研究者观察到在毒品记忆形成、提取和持续的过程中,小鼠大脑中丘脑室旁核到中央杏仁核,以及丘脑室旁核到伏隔核的两条神经通路被激活了。接下来,研究者首先利用光遗传学方法对丘脑室旁核到中央杏仁核通路进行了调控。结果显示,在训练小鼠的过程中,对这条神经通路进行光遗传抑制,小鼠会记不清自己在哪个房间得到了吗啡。而激活这条通路时,即便在很短的天数内给小鼠注射少量的吗啡,它仍能对得到毒品的房间产生明显偏爱。但与中央杏仁核通路不同,在训练时抑制伏隔核通路并不会影响小鼠的位置偏好,但在记忆维持阶段抑制该通路,则可干预小鼠对吗啡记忆的提取。也就是说,小鼠在训练时记住了有吗啡的房间,但在测试时抑制丘脑室旁核到伏隔核通路后,小鼠不再对任一房间产生明显位置偏好,关于吗啡房间的记忆似乎被“擦除”了。而且这种“擦除”作用可以持续较长时间。通常情况下,经过“戒毒”训练的小鼠在低剂量的吗啡提示下很容易唤起记忆,造成复吸。但经过“记忆擦除”的小鼠,在“戒毒”14天后,即使受到低剂量吗啡提示,仍然不能唤醒成瘾记忆,有效阻止了复吸发生。这表明,丘脑室旁核到伏隔核通路与成瘾记忆的提取和维持密切相关,同时也为预防及治疗毒品复吸提供了新的靶点与参考。该发现对于其他顽固的深度记忆,例如恐惧记忆、创伤后应激障碍等,亦有借鉴意义。(Neuron,2020,https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.06.028)

袋熊掘洞行为的演化

近期,研究者在南澳大利亚艾尔湖盆地发掘了一块头骨和部分骨架化石。该化石可追溯至渐新世晚期(约2500万-2600万年前),属于袋熊亚目的一个新种。袋熊亚目曾是多样性最丰富的有袋类动物演化组之一,目前只剩袋熊科中的三个物种和考拉仍存活着。研究者将此次新发现的物种命名为难波大骨兽(Mukupirna nambensis),这个名字源自艾尔湖和弗罗姆湖周边地区所讲的迪埃里语和马利扬加帕语中的“muku”骨头)和“pirna”(大);难波大骨兽的体重估计为143-171 千克,约为现存袋熊物种的5 倍。深入研究显示,难波大骨兽的一些解剖特征指向了掘洞行为,比如常见于掘洞动物的前臂的适应。但是,先前发掘的可追溯至较晚时期的化石证据表明,大骨兽对于掘洞行为的适应不如其年代较晚的近亲。这一点以及大骨兽的体型说明,大骨兽可能不具备现代袋熊所具备的真正的掘洞能力,但是可能通过刮挖的方式,获取地表下面的食物,如植物根茎。现存袋熊物种的另一种典型适应是可以持续生长的专门的臼齿,但是大骨兽却没有,这表明在袋熊的演化过程中,用于挖掘的骨骼解剖学适应早于牙齿变化。(Scientific Reports,2020,10:9741)

因贪食而送命的鱼龙

鱼龙是体型类似于海豚的海生爬行动物,生活在大约2.5 亿到9000万年前。它们牙齿的形状表明,一些较大的标本能对付大型猎物的顶级掠食者,但几乎没有关于它们吃什么的直接证据。2010年,研究者在我国贵州的一个采石场发现了一块巨大的鱼龙化石,经鉴定属于贵州鱼龙属。后经过对化石进一步修理和研究,在这只生活在三叠纪中期的鱼龙胃部发现了另一种叫做海龙的海生爬行动物。令人惊奇的是,这种蜥蜴形状的动物几乎与鱼龙一样长,但要瘦得多。它的重量可能只有鱼龙的六分之一或八分之一。在发现之初,这只海龙是一个未知的物种。此后,在同一地点又发现了另一个体,研究者将其命名为兴义新普龙。海龙的身体没有被消化液分解的迹象,它被咬掉的尾巴在23 米外的同一岩层中被发现。这表明鱼龙吞下它后几乎立即死亡。鱼龙可能是通过摇晃的方式咬掉了海龙的头部和尾部。然后,它将无尾尸体整个吞下。但在某个时候,也许是在最初的攻击中,鱼龙伤到了自己的脖子。在摇晃和吞食海龙的过程中,这种伤害可能会变得更严重,从而导致它随后不久就死了。(iScience,2020,101347)

——吗啡