明代河南府进士研究

刘 林 坤

(广西师范大学 历史文化与旅游学院,广西 桂林 541000)

科举制度作为古代中国的一项重要的选官制度,自隋炀帝开进士科起,后经唐宋两代不断完善,至明代已成为最主要的选官制度。“科目者,沿唐、宋之旧,而稍变其试士之法,专取四子书及《易》、《书》、《诗》、《春秋》、《礼记》五经命题试世”[1]1693。明朝初期,科举的地位尚不如后,众多官员出自学校,如“洪武二十六年尽擢监生刘政、龙镡等六十四人为行省布政、按察两史,及参政、参议、副使、佥事等官。其一旦而重用之,至于如此。其为四方大吏者,盖无算也”[2]1678。洪武后,科举的地位逐渐稳固,随着科举地位的不断提高,明英宗以后,朝廷形成“非进士不入翰林,非翰林不入内阁,南、北礼部尚书、侍郎及吏部右侍郎,非翰林不任。而庶吉士始进之时,已群目为储相”[1]1702的局面,吸引着无数知识分子投入科举事业中来。终明一代,科举为最重要的选官方式。

河南府位于豫西山区,为河南8个府之一,在河南省占有重要地位。有明一代,河南府共产生了260余名进士,位居河南省第3位,次于开封府与汝宁府;府治洛阳县有进士120余人,仅次于布政司所在的祥符县,居河南省第2位。河南府过去长时间作为中国的政治、经济、文化中心,人才辈出。北宋以后,随着政治经济中心南移,虽已衰落,但底蕴犹存,也出现了诸如灵宝许氏“八子六登科,父子四尚书”[3]卷11、“孟半朝”等杰出代表。一个地区进士人数的多寡与当地的政治、经济、文化等因素密不可分。因此,对一个地区进士群体的研究,可以了解该地区社会文化发展的特征以及区域发展状况,对了解该地区经济的发展和文化的传承具有重要意义。同时,对于豫西洛阳、三门峡地区建立文化强市以及社会主义文化建设具有借鉴意义。

目前,对于进士群体的研究主要是对南方诸省的区域性研究,有关明代河南地区进士的研究相对较少,对河南府的进士研究仅在少量研究中有所涉及。由于统计方法和参考资料的不同,关于明代时期整个河南地区的进士人数,有诸多版本。赵广华统计出河南明代文武进士共有1 758名,其中河南府有217人[4];陈国生以《明清进士题名碑录索引》为准,统计出明代河南地区的进士有1 475人[5];沈登苗参照《明清进士题名碑录索引》,以乡贯计算,统计出明代河南地区的进士有1 729人[6];钱茂伟在其《国家、科举与社会》一书中统计出明代河南地区的进士为1 660人[7]192;吴宣德根据《明代进士题名碑录》《明贡举考》等统计出明代河南地区共产生进士1 684人[8];据刘陆军统计的数据,明代河南进士为1 989人[9];梁建华根据《河南通志》统计,明代河南进士户籍总计1 653名,乡贯总计1 608名[10]。以上学者的统计数字,略微不同。

笔者所计的进士名单,是以《明清历科进士题名碑录》、雍正《河南通志》、乾隆《河南府志》和各地方志为参考依据。因明代进士籍贯有户籍和乡贯之分,因此并有者,按其乡贯算,卫籍归算当地,河南卫归算洛阳,弘农卫归算陕州。

一、明代河南府进士人数及时空分布

河南府隶属河南布政使司,范围大致为现在的豫西洛阳、三门峡一带,气候类型属于暖温带大陆性气候,四季分明,无霜期较长,降水量适中,属于半湿润区。明沿袭元制,“洪武元年为府。领州一,县十三。东距布政司三百八十里”[11]982。辖洛阳、偃师、巩县、孟津、宜阳、永宁、新安、渑池、登封、嵩县、卢氏、陕州、灵宝、阌乡。其中,卢氏、嵩县分别于洪武元年(公元1368年)、洪武二年(公元1369年)由南阳府改属河南府,除此之外,未有大的变动(图1)。

图1 明代河南府范围

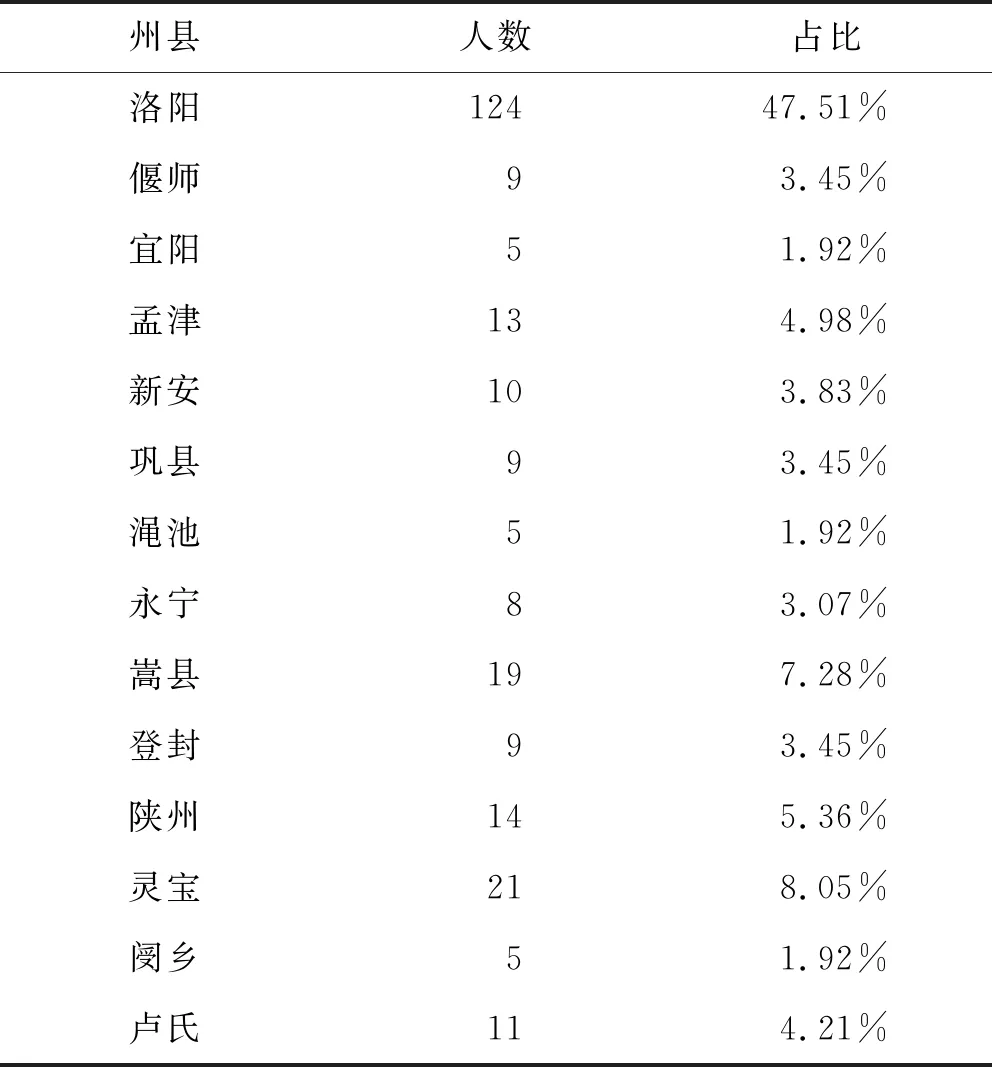

根据《明清历科进士题名碑录》、雍正《河南通志》、乾隆《河南府志》和各地方志统计,明代河南府共有进士261人。其中:洛阳124人,偃师9人,宜阳5人,孟津13人,新安10人,巩县9人,渑池5人,永宁8人,嵩县19人,登封8人,陕州14人,灵宝21人,阌乡5人,卢氏11人。方志在编修过程中会有讹误,但通过层层论证,统计出的数据应该较为准确。

(一)河南府进士的时间分布特征

明代自洪武四年(公元1371年)开科取士至崇祯十七年(公元1644年)明亡,除崇祯十三年(公元1640年)特用榜不计入外,共举办了89科科举考试。河南府进士共261人,平均每科2.93人,仅次于开封府和汝宁府,居河南省第3位。根据统计,除建文二年(公元1400年)庚辰科、永乐九年(公元1411年)辛卯科、永乐十年(公元1412年)壬辰科、宣德五年(公元1430年)庚戌科、宣德八年(公元1433年)癸丑科、正统元年(公元1436年)丙辰科、正统七年(公元1442年)壬午科、正统十年(公元1445年)乙丑科、弘治三年(公元1490年)庚戌科、嘉靖十一年(公元1532年)壬辰科、嘉靖二十三年(公元1544年)甲辰科、天启五年(公元1625年)乙丑科共12科没有进士之外,其余77科均有进士出现,5人及5人以上达到23科。

从时间上看,进士人数起伏,整体趋势呈现高—低—高—低—高的情况。明朝初期,洪武年间的进士人数相对较多,洪武之后经历了一个低谷,到景泰年间出现了一个小高峰,然后回落,又经历了弘治年间的低谷,之后达到巅峰阶段,整体人数跌宕起伏(图2、图3)。

图2 明代河南府历次科举进士人数

图3 明代河南府历朝进士平均数

从河南府进士人数来看,明朝前期河南府的进士人数相对较少,到正统之后人数逐渐上升,虽然弘治年间相对较低,但总体上保持着较高的数量。从正德到崇祯的100余年间,其进士人数占据整个明代的2/3。从河南府进士占全省的比例不难看出,占比最高的为洪武朝,其次是景泰朝、天顺朝;除去建文朝,占比最低的正统朝,其次是宣德朝、成化朝。前期起伏较大,自成化朝后趋于稳定,围绕平均值上下波动(表1)。

表1 明代河南府历朝进士人数及占全省比例

河南府进士在时间上的分布,可将其划分为4个阶段。

第一阶段是从立国到正统朝,这一时期是起步阶段。共进行了24次科举考试,约占总次数的26.96%。共考中进士33人,平均每次1.375人,约占河南府总进士数的12.64%,占全省这一时期进士人数的16.34%。除去刚立国时洪武朝的6次科举,在剩余的17次科举考试中,有8次无人中试,占据了其中的一半。而且这一时期,河南府的进士占比远低于平均水平。可以发现,这一时期的河南府在人才的教育培养上水平并不高,科举的成绩非常一般。

第二阶段是从景泰朝到弘治朝,是发展阶段。这一阶段共进行了19次科举考试,约占总次数的21.35%,共考中进士55人,平均每次2.9人,约占河南府总进士数的21.07%,占全省这一时期进士数的16.13%。这一时期,河南府的进士人数有了较大的发展,在景泰、天顺两朝,人数有了较大的突破,约占全省的1/4,远高于平均水平,并且在景泰五年(公元1454年)甲戌科出现了7人进士的高峰。虽然出现了弘治年间的低谷,但是为正德之后的高峰期到来打下了基础。

第三个阶段是从正德朝到万历朝,是顶峰阶段。这一阶段共进行了38次科举,约占总次数的42.7%,共考中进士147人,平均每次3.87人,约占河南府总进士数的56.32%,占全省这一时期进士数的16%。这一时期是河南府中试人数的高峰时期,人数最多,其中5人及以上有16次,约占这一时期的42.1%。人数众、峰值高,形成了明代河南府文化教育的巅峰。

第四个阶段是天启、崇祯两朝,是回落阶段。这一阶段进行了8次科举,约占总次数的8.99%,共考中进士26人,平均每次3.25人,约占河南府总进士数的9.96%,占全省这一时期进士人数的13.13%。这一时期,伴随着明末的政局动荡,进士人数稍有下降,但整体而言,较之前两阶段,人数仍然较多,并且这一时期接连清初,出现了新安吕氏一门8名进士、15名学者的盛况。

(二)河南府进士的空间分布特征

河南府进士在空间上分布极不平衡,地理分布上呈现出集聚现象(表2、图4)。河南府的1个州13个县,府治洛阳占据了一半进士人数。而各地区间政治、经济、文化发展的不平衡性,势必会在教育的发展上产生影响。洛阳过去长期作为全国的政治、经济、文化中心,即使数百年来已经没落,但各方面的条件在河南府内均首屈一指,在人才的培养上具有得天独厚的优势。

表2 明代河南府进士人数分布

图4 明代河南府各州县进士人数比重

从表2、图4可以明显看出,明代河南府的人才分布极不平衡。就河南府进士情况的整体而言,占据近一半进士人数的洛阳处于主体地位,其余13个州县占据剩下的一半。人才在地理分布上出现了集聚现象,以府治洛阳为中心向四周辐射。洛阳在古代长期作为全国的政治、经济、文化中心,在人才的教育培养以及吸引上具有无可比拟的优势。虽然宋之后洛阳逐渐衰落,并且经历长期的战乱,但相对而言长期积累下的文化底蕴尚在。因此,相比其他州县,洛阳县依旧拥有着巨大优势。就个体来看,河南府下各州县的文化水平参差不齐,除洛阳县外,其他13个州县进士人数较少,并且人数差别较大。其中,人数较多的有灵宝(21人)、嵩县(19人)。这些地方拥有丰厚的文化底蕴,灵宝在历史上长期属于弘农郡郡治和虢州州治所在。

各地之间人才的差距从各地前2位进士出现的时间差也可体现出来(表3)。

表3 明代河南府各州县首次位进士中试年份及时间差

从表2、表3可以看出以下几点。首先,进士人数较少的州县如宜阳(5人)、渑池(5人)、阌乡(5人)的进士出现年份较晚。尤其是宜阳,到正德朝才出现了首位进士。这在一定程度上体现了当地文教水平较为落后。其次,例如偃师、阌乡等地,前两位进士时差较长,也反映了当地的文教水平。有一个特殊的地方——孟津,孟津产生了明朝历史上河南府的第一位进士,而且有明一代进士人数也不少,表明当地文教还是有一定水平的,但其首次位进士中试的时间差长达104年,这与明代前期孟津土地狭窄、贫瘠、民户稀少、经济萧条有莫大的关系。再次,各地的进士中试时间和时间差,不仅反映了当地的文教水平,也体现了各地从元末战乱的恢复水平。那些进士出现较早,且时差较小的州县,如洛阳、嵩县,在一定程度上也反映了其社会经济、文化基础在元末战乱之后恢复较快。而如陕州、灵宝,进士出现较晚,但时差小、人数较多,说明在明朝前期,豫西黄河三角地带,经济文化遭受了重创,经历了漫长的恢复阶段。而巩县大部分进士集中在明朝前期,自嘉靖五年(公元1526年)丙戌科赵迎之后,就再未出现进士。

二、明代河南府进士时空分布原因

(一)时间上起伏不定的原因

河南府进士人数在时空上起伏差异是诸多因素综合作用的结果。首先是时间上,4个阶段所表现出的特征有着不同的原因。

1.明朝前期进士人数较少的原因

元末长期战乱和灾荒,是造成明朝前期进士人数较少的主要原因。常年的战乱对各地的社会经济、文化造成了毁灭性的打击。察罕帖木儿与扩廓帖木儿父子长期镇军河洛,战事不断,河南府路一片混乱。“己未,贼侵河南府路,参知政事洪丑驴以兵败之……九月庚辰,汝、颍贼李武、崔德等破潼关,参知政事述律杰战死……戊戌,贼陷陕州及虢州。诏以太尉纳麟复为江南行台御史大夫,迁行台治绍兴。是月,察罕帖木儿复陕州及虢州,复袭败贼兵于平陆、安邑,以功由兵部尚书升佥河北行枢密院事”[12]932。“十六年,升中书兵部尚书,阶嘉议大夫。继而贼西陷陕州,断殽、函,势欲趋秦、晋。知枢密院事答失八都鲁方节制河南军,调察罕帖木儿与李思齐往攻之”[13]3385。明朝建立后,朱元璋谈及河南,不禁感叹:“中原诸州,元季战争受祸最惨,积骸成丘,居民鲜少。”[14]卷21同时,元末自然灾害频发,使本已脆弱的经济雪上加霜。“十九年,河南之孟津、新安、渑池等县皆大饥,人相食……二十二年,河南洛阳、偃师、孟津三县皆大旱,人相食”[15]祥异志。

元末战乱使得一向富庶的河南府成为榛莽丛生的荒岭丘墟,人民流离失所,水利工程大多废弃,良田成为荒地,社会经济一落千丈。政治可以通过官员的任命、派遣迅速恢复,但是遭受重创的经济、文化则需要时间的累积,才能恢复发展。因此,在明朝前期,河南府的进士人数不多。经过长时间的恢复与发展,各地均走上正轨。到了明代中期,社会经济繁荣,人们有更多的时间与精力投入科举考试之中,这一时间段的进士人数较前期大为增长。另外,明朝前期的科举录取人数较少,且全国同为一卷,而经济文化遭受重创的北方地区,无法同经济文化发达的南方地区相比,进士人数远远落后于南方。这一时期,进士几乎为南方诸省所垄断。

2.景泰年间高峰与弘治年间低谷的原因

明朝经过洪武、永乐年间的恢复与发展,到宣德时,政治、经济、文化达到巅峰,出现了“仁宣之治”,但这只是整体大环境下的表现。从当地的实际情况来看,入朝之前在河南长期担任巡抚的于谦,“在任职的18年期间,采取了奏减赋税、扶绥流民、治理黄河、整顿吏治等十个方面的措施”,“于谦对学校作为育人场所和教化之本的认识非常深刻:国家‘内而京散,外而郡邑,莫不建立庙学,以祀孔子,以育才俊,所以资化源而崇教本也’。以教育为手段,使诸生‘涵养本源,砒砺素行’,‘造其根抵’,‘弗专事乎言语、文字之末’”[16],对河南地区经济文化的发展做出了巨大的贡献,景泰时期出现的小高峰与于谦在河南的功绩密切相关。

科举政策的变动也是影响中试人数的一个重要因素。明朝前期选官三途并用,科举并不是最重要的选官方式,并且明初科举进士名额较中后期要少得多,明朝前期会试进士大多100人左右,比如洪武四年(公元1371年)辛亥科,取120人;洪武二十一年(公元1388年)戊辰科,取95人;洪武二十七年(公元1394年)甲戌科,取100人。仁宣时期,科举政策出现了一个重大的变动,便是分南、北、中卷。明朝前期,南方受战乱影响较小,文教事业受到的冲击也较小,而且南方早已成为经济、文化中心,文教水平远高于北方。有学者统计,洪武年间,包括洪武三十年(公元1397年)的南、北榜,各科进士共867人,其中南方籍的620人,约占总数的71%;建文年间,各科进士共106人,其中南方籍的89人,约占总数的83%;永乐年间,各科进士共1 819人,其中,南方籍的1 519人,约占总数的83%[17]。因此,明朝前期,河南府的进士人数极少。仁宗洪熙元年(公元1425年),为应对南北方文化水平高低不同的问题,“仁宗命杨士奇等定取士之额,南人十六,北人十四”[1]1697。后考虑到偏远省区士子的利益,杨士奇等又创设了中卷区,形成南、北、中卷。因此,北方人的中试人数较明初大为增加。

明孝宗在位期间,整饬吏治、勤政廉政、减免赋税、发展生产,国家政治清明、经济繁荣,百姓富裕。在此背景之下,河南府进士却经历了低谷,这就需从当时的实际情况来寻找原因。弘治前后,河南水、旱、虫灾频发,明孝宗时常免河南被灾税粮。如弘治元年(公元1488年)十月乙酉,“免河南被灾秋粮”;三年(公元1490年)二月壬辰,“免河南被灾秋粮”;四年(公元1491年)十月戊午,“赈河南被灾者”,河南几乎每年都会发生严重的灾情[18]184-186。在生产力相对低下的古代,在自然灾害面前,人们日常生活受到严重的影响,而科举考试需要强有力的经济基础,需要大量的人力、物力做后盾。因此,灾害频发的弘治时期,不仅河南府,整个河南省的进士人数均处于低谷。

3.正德到万历鼎盛的原因

明朝中后期,会试进士可达二三百人,比如景泰朝平均每科取士275人;天顺朝平均每科取士232人;自成化起,历朝科举平均每科取士均达到300多名。因此,取士人数的多寡对于中试人数也有一定的影响。

人口也是影响中试人数的一个重要因素。元末明初的战乱,人口凋敝。根据洪武二十六年(公元1393年)的统计,河南府1个州13个县人口约为62.1万[19]150。“从洪武至成化年间实际的人口增长率为5.3‰”,“成化十八年至正德十六年的在籍人口年平均增长率为6‰”[19]205,明代中期河南府人口的年均增长率大概在千分之五六左右。社会的稳定和经济的恢复发展,促进着人口的快速增长,一定的人口基数,保证了进士人口数量。

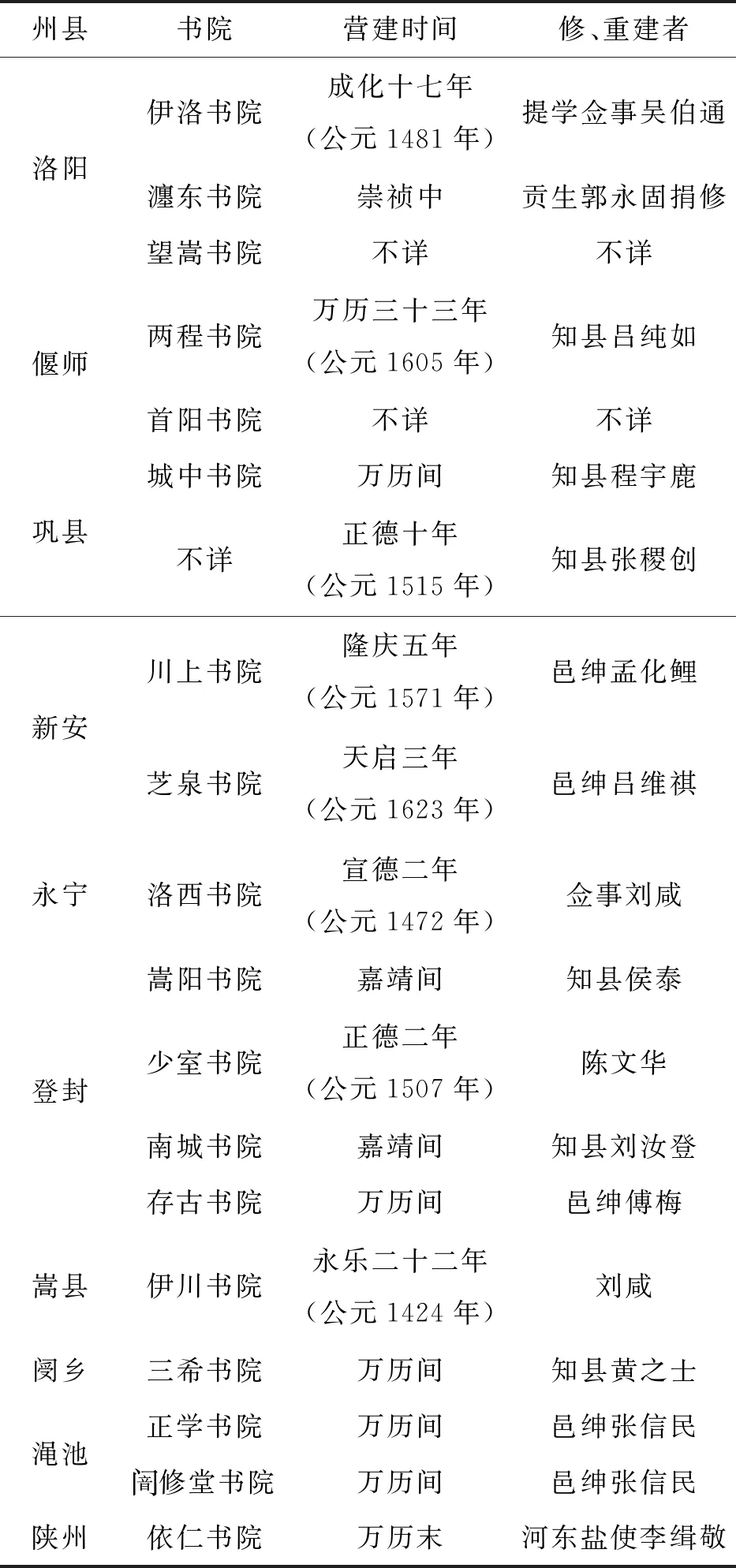

同时,书院的兴盛以及社学、族学、宗学、私塾等私学的发展,对科举人才的培养提供了便利,对于该地区文教事业的发展,起到了重大的作用。河南府过去长时间作为全国的政治、经济、文化中心,文教发达,建立了全省最早的书院。随着洛阳的政治、经济地位的不断下降,文教发展受到影响,但仍然居河南前列。元末战乱,河南府遭受重创,明政府又采取了大力发展官学教育、限制禁绝各地书院的文教政策,使得明朝前期书院的发展较为缓慢。但随着社会经济的恢复和发展,以及官学的日渐衰落,私学逐渐兴盛起来,地方官、致仕官员、当地豪绅或建或在原址重修书院等私学。

明朝中期以后,政治腐化、宦官专权、内阁倾轧,诸多对时政不满的致仕官员著书讲学,广收门徒,评议时政,进一步促进了书院的发展(表4)。如新安县的理学大师孟化鲤、吕维祺,致仕之后回家乡修建书院,广收门徒,著书讲学。孟化鲤“既归,筑书院川上,与学者讲习不辍,四方从游者恒数百人”[20]750。孟化鲤办书院、兴学会,四方学子,从者甚重,在豫西产生了很大的影响,诸如渑池上官捷科(万历辛丑科进士)、张信民(著名理学家)、新安吕维祺(万历癸丑科进士,著名理学家)、陕州王以悟(万历甲辰科进士)、崔儒秀(万历戊戌科进士)、孟津王铎(天启壬戌科进士)等均是孟化鲤的门徒。孟化鲤的学生,尔后纷纷在家乡创办学会,著书讲学。如王以悟、张信民,在渑陕一代创办了正学会、甘棠会、脱粟会、真率会等。吕维祺,“立伊洛学会,及门二百余人”[20]774。此外,还有芝泉会、明德堂讲会等。明朝末年,先后有千余人出自吕维祺门下。这些致仕的官员,致力于著书讲学,推动了豫西文化的繁荣,对豫西乃至中原的文教事业的发展作出了巨大贡献。

表4 明代河南府书院分布

4.明末进士人数回落的原因

明朝末年灾害频繁,河南爆发了持续数年的大旱,并且伴随着严重的蝗灾。如崇祯七年(公元1634年),“大旱,岁饥”;八年(公元1635年),“大旱,飞蝗蔽日”;九年(公元1636年)、十年(公元1637年),“旱蝗,又大雨”;十一年(公元1638年),“旱蝗,地屡震”;十三年(公元1640年),“旱蝗,大饥,野绝青草。斗米银二两九钱,以树皮、白土、雁矢充饥,至以柿蒂、蒺藜、牛马为食,骨肉相食死者相继,十室九空”[20]1124。崇祯十一年(公元1638年),“大旱,赤地千里,蝗蝻集地,厚寸余”,“旱蝗,草木、兽皮、虫蝇皆食尽”[21]820。灾害频发,对人们的生活造成严重的影响,民不聊生,对社会经济造成了致命的打击。而且,明末政治腐败,官吏中饱私囊,土地兼并严重以及三饷加派所带来的沉重负担,使得经济凋敝、社会矛盾尖锐,对科举产生了不小的影响,导致河南府在进士人数上较之前略有下降。因为社会、经济和文教事业长期发展所打下的基础,加之崇祯帝为挽救江山,急需网罗大量人才,因此,虽然明末河南府进士人数有所下降,但仍然处于一个较高的水平。

(二)空间上分布不平衡的原因

由于各地之间的社会、经济、文化发展水平参差不齐,所以各地之间也存在着进士人数上的差距。这与各地之间的政治、经济、文化、地理环境等因素有着密切的联系,是诸多因素综合作用的结果。

1.政治因素

政治对一个地区经济文化的影响是不言而喻的。一个地区的政治中心,往往也是该地区的经济、文化中心。河南府府治洛阳县,凭借政治、经济、文化上的巨大优势,进士人数在河南府位居第一,在全省也仅次于省布政司所在地开封府祥符县,位于第2位。官方建设的府州县学,对于明初文教事业的恢复做出了巨大的贡献。元末,各地府州县学大多毁于战火。明朝建立之初,朱元璋特别重视学校教育,“洪武二年(公元1369年),诏府州县皆立学。府学四十人,州学三十人,县学二十人。日给廪膳,仍免其家差徭而丁”[22]学校志。在鼓励学校教育这一政策的影响下,各地县学纷纷建立起来(表5)。

表5 明代河南府学校重建时间

明初重视学校教育,官学在人才的培养上占据着重要的地位。除陕州县学为洪武末年重建之外,其余府县学均于洪武初年重建,尔后经过诸多修葺。河南府学于洪武二年(公元1369年)由知府徐天麟重建(《河南府志》《河南通志》作三年);景泰二年(公元1451年),知府李达增葺;嘉靖六年(公元1527年),知府刘漳重修;嘉靖十年(公元1531年),诏建启圣祠、敬一亭;万历四十三年(公元1615年),知府宋时魁重修。府学的级别高于县学,设有府学教授、训导等官职。府学、县学对科举人才的培养提供了便利,对于明初各地文教的恢复发展,起到了重大的作用。

政府干预对河南府有着深远的影响。由于元末长期战乱,导致河南人烟稀少、土地荒芜、经济凋敝。明初,政府对河南的州县进行了调整,裁撤、合并、降级了一些州县,如卢氏县由原属嵩州改属河南府,嵩州由原属南阳府改属河南府嵩县。至此形成了河南府的1个州13个县的格局。嵩县因原为州,拥有一定的经济文化基础,所以其进士人数在河南府所属各县中,人数较多。除行政区划的调整外,明政府还采取了招抚流亡、移民屯垦、鼓励生育等一系列措施,大力促进人口的恢复与增长。山西受战乱影响较小,人口稠密。从洪武初年,明政府便组织山西向河南移民。明初的一系列政策,大大促进了人口的增长(表6)。充实的人口,也为河南府经济、文化的发展提供了最基本的人口基础。

表6 河南府人口数

续表

2.经济因素

经济是影响一个地区文教水平的重要因素。经济基础决定上层建筑,社会经济的发展推动着社会文化的进步,二者相辅相成,互为表里。在传统的农业社会,经济水平与农业的发展息息相关,自然环境和水利灌溉条件对农业的影响至关重要。十年寒窗,对个人的经济条件有极大的要求,读书学习、各级考试,均需要一定的经济后盾。拥有一定的经济基础,才能将更多的时间、精力、财力投入到文教事业中去。

河南府位于豫西山区,地形以山地、丘陵为主,而位于伊洛盆地的洛阳是豫西区位条件最好的地区,地势平坦,土层深厚,濒临洛河,水资源丰富,是本地区农业的精华所在。洛阳时为河南府府治所在地,在宋以前长期作为全国的政治、经济、文化中心,经济基础深厚,区域经济因素良好。尽管随着政治中心的北移和经济重心的南移已然衰弱,但仍然是较为发达的地区之一。在一定程度上,河南府各地的人口和税粮额数可以体现出各地之间经济发展水平的差别(表7)。

表7 河南府税粮额数

虽然明代人口赋税数据准确性仍值得商榷,但在一定程度上仍可反映出各地区的经济发展情况。府治洛阳的经济水平在河南府独为一档,其进士人数也占河南府一半左右。进士人数较多的地区,诸如灵宝、嵩县、陕州,均为经济人口大县,人口众多,经济较为发达。大量的人口,为科考提供了充足的人力资源。良好的经济基础,为文化的繁荣发展提供了物质条件。而永宁、宜阳等2个县,虽然人口众多,但位于山区,地狭人稠,经济发展较差,影响了当地的文教发展。登封、新安、孟津等3个县,虽然人口较少,但相对而言,经济发展水平较好,这在进士人数上也有所反映,这几个地区的进士人数处于中游水平。又如,偃师的人口、经济水平均位于河南府前列,进士人数仅位于河南府中游水平,但其举人数量与灵宝相当,次于洛阳,处于河南府第2档,说明当地的文教事业发展良好,但是在顶尖人才的培养上有所欠缺。

交通和地理环境也是影响一个地区经济发展水平的重要因素。发达的交通,不仅是经济、文化繁荣的表现,同时可以加强各地之间的经济、文化交流,促进经济、文化的发展。洛阳无需多言,作为十三朝古都,“形胜甲于天下”[23]2214,交通与地理环境优势,在河南府无出其右。河南府最重要的一条交通要道,便是连接中原与关中这条交通要道(见图1)。沿线州县,诸如洛阳、灵宝、陕州等,都是经济较为发达的州县。便捷的交通,方便了这些地区与省城以及京城的联系,促进了文教事业的发展。而诸如位于山区的永宁县,“层峦叠嶂,弥望无际,北有九转之阻,东北有河底之隘,西有十八盘坡之险,南有金门界岭、白马神顶、女几之雄”[24]78。虽人口众多,但交通闭塞,经济文化发展水平一般,文教较为落后,进士、举人人数在河南府属中下。

3.文化因素

文化对一个地区的教育可以产生深远的影响,良好的文化传承对该地区人民的日常生活习惯至关重要。重农、重商、重文、重武等不同文化影响下的社会风气也不尽相同。

洛阳地区“为二程先生之乡,其风气雅称朴茂。今公倡约伊洛之间,复见二程之化,世道人心,敛华就实”[25]礼俗志。良好的文化传统,以及优良的政治、经济条件,洛阳的优势显而易见。而其他进士较多的县如灵宝“家弦诵而户诗书”[26]181,“风俗醇厚,人崇诗书、稼穑之业,鲜淫奢游惰”[27]507;嵩县“士向诗书,民习礼义,务本立业,有周召遗风”[28]风俗;陕州“士知向于诗书,民乐习于礼义,有召南之遗焉”[29]舆地,均有良好的文化氛围。当地人读书尚文,因此这些地区的文教事业发展较好。一些经济落后地区如新安县,“本邑民心向化,古道犹存。地瘠山深,而多仁让之风。又诸前辈倡理学于前,邑人化之,至今称为仁里”[30]604。即使新安县的人口、经济居河南府末位,但其进士人数居河南府中游,很大程度上取决于当地良好的社会风气。永宁山高谷深,流民众多,民风剽悍,不喜诗书。在此风气的影响之下,永宁地区的文教水平一直较低。时至今日,洛宁(即永宁)仍是洛阳地区文教事业的洼地。阌乡“在豫西,密通秦境,人性勇敢,竟财好讼,殊异于古”[31]风俗。阌乡位于豫陕两省交界,商贾云集,流动人口大,当地人不喜诗书,因此当地文教事业的发展也受到了影响。灵宝、嵩县、陕州这些进士人数相对较多的州县,相较于永宁、阌乡这些进士人数较少的地区,文化、风气要好很多。受此影响,前者的文教事业要优于后者。

三、结 语

笔者通过对明代河南府进士人数的考证,发现该地区进士人数在时间、空间上的分布存在差异。从整体上讲,河南府进士人数位于河南省第3位,在河南有举足轻重的地位,其进士人数在时间上与全省的整体趋势保持一致。从局部上看,洛阳因为在政治、经济、文化、交通、地理等方面具有得天独厚的优势,成为河南府文教最为发达的地区。相比之下,其他的州县就显得有些暗淡。而这些州县之间进士人数也有很大差别,说明教育资源在各地区之间的分配不平衡。进士为官,应当为国为民。不论是在中央还是在地方,河南府进士均能秉承这一目标,积极为国家社会做贡献,这是每个人都应效仿的榜样。

教育是立国之本,是民族兴旺的重要标志。从一定意义上来说,教育决定了国家和民族的未来。一个地区的教育发展与其经济、文化的发展息息相关。由于不同地区经济、文化发展的差异,教育的发展水平也参差不齐。文化底蕴的传承对一个地区拥有重大的影响。良好的社会风气、文化传统,往往会对一个地区的政治、经济、文化产生重要的影响。时至今日,河南府下进士较多的县,仍然是现在经济、文化发展水平较高的县。