生物反馈对稳定型心绞痛冠心病患者焦虑和抑郁状态的影响

唐慧明,陈孝强,许月红,周继光

冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary heart disease, CHD),是导致人群疾病死亡的主要病因之一,占死亡人数的30%以上[1]。临床通常将CHD分为稳定型心绞痛和急性冠脉综合征[2]。其中,稳定型心绞痛冠心病,常因劳累、饱食或者情绪激动等诱发,是以发作性胸骨后压榨感、闷胀感为临床症状的临床综合征。相关研究表明焦虑、抑郁情绪等心理因素对冠心病的发生、发展、转归及预后有着重大的影响[3-4],通过心理干预可以改善冠心病患者抑郁、焦虑情绪,从而在预后和转归等方面起促进作用[5]。近年来,针对稳定型心绞痛的冠心病患者的康复治疗的重要性逐渐受到重视[6]。目前,针对稳定型心绞痛的冠心病患者在康复疗养治疗环节进行心理干预的疗效评估还未有相关报道,对此笔者采用抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)及焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)对2010年6月至2016年9月在某疗养中心疗养科疗养和心血管内科住院的稳定型心绞痛冠心病患者237例进行心理评估,并运用西雅图心绞痛量表(seattle angina questionnaire,SAQ)[7]测评患者的心绞痛症状,以探索心理干预在稳定型心绞痛冠心病治疗-康复-疗养一体化全程治疗中的作用。

1 对象与方法

1.1 研究对象

所有病例均来源于2010年6月至2016年9月在某疗养中心疗养科疗养和心血管内科住院的稳定性心绞痛冠心病患者237例,其中:男155例,女82例;年龄(57.2±12.3)岁,范围41~70岁;患病时间(4.6±3.6)年;其中合并1~3级高血压119例,高脂血症64例,2型糖尿病79例。纳入标准:(1)依据WHO缺血性心脏病诊断标准[3],并经心脏彩超、冠状动脉CT血管成像(冠脉CTA)、冠脉造影等检查确诊;(2)年龄40~70岁;(3)初中以上文化程度;(4)排除严重认知障碍和其他严重急慢性疾病。按入院时间随机分为研究组和对照组。研究组119例,其中:男性77例,女性42例;年龄41~70岁,平均57.5岁。对照组118例,其中:男性78例,女性40例;年龄44~70岁,平均56.6岁。2组患者性别、年龄、病程、疾病类型、文化程度等比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法

1.2.1 监测指标 患者入院24 h内,先后接受SDS和SAS量表评估心理状态,SAQ评定冠心病症状。治疗1个月后再进行SDS、SAS和SAQ的评测。

1.2.2 干预措施 2组患者均接受常规冠心病治疗,研究组在此基础上增加生物反馈等心理治疗,具体如下:(1)认知干预。通过知识讲座和个人交谈相结合的方式,围绕冠心病的发病病因、治疗方法、预后转归等进行知识宣教,指导患者正确认识导致冠心病的危险因素,以及冠心病的发展、预后等知识,使患者对冠心病有全面的认知,并引导患者主动接受药物和非药物的治疗[8]。(2)行为干预。加强同患者的心理沟通,指导患者低盐低脂低糖饮食、戒烟戒酒、适当锻炼,纠正不良生活习惯。(3)生物反馈治疗。应用生理相干和自主平衡系统(self-generate physiological coherence system,SPCS)(豪峰科技公司,北京),对患者进行生物反馈放松训练(4 次/周,30 min/次)。该系统通过实时评测人体心率变异性(heart rate variability,HRV),统计分析生理数据,并通过辅助心理训练指导患者完成心理监控、检查和调节,从而提升和平衡HRV,促进其达到自主神经系统平衡协调状态,改善焦虑、抑郁等负面情绪[9-10]。

1.3 统计学处理

采用SPSS 21.0统计软件对数据进行处理,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,计数资料以百分率表示,组间比较采用单因素方差分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

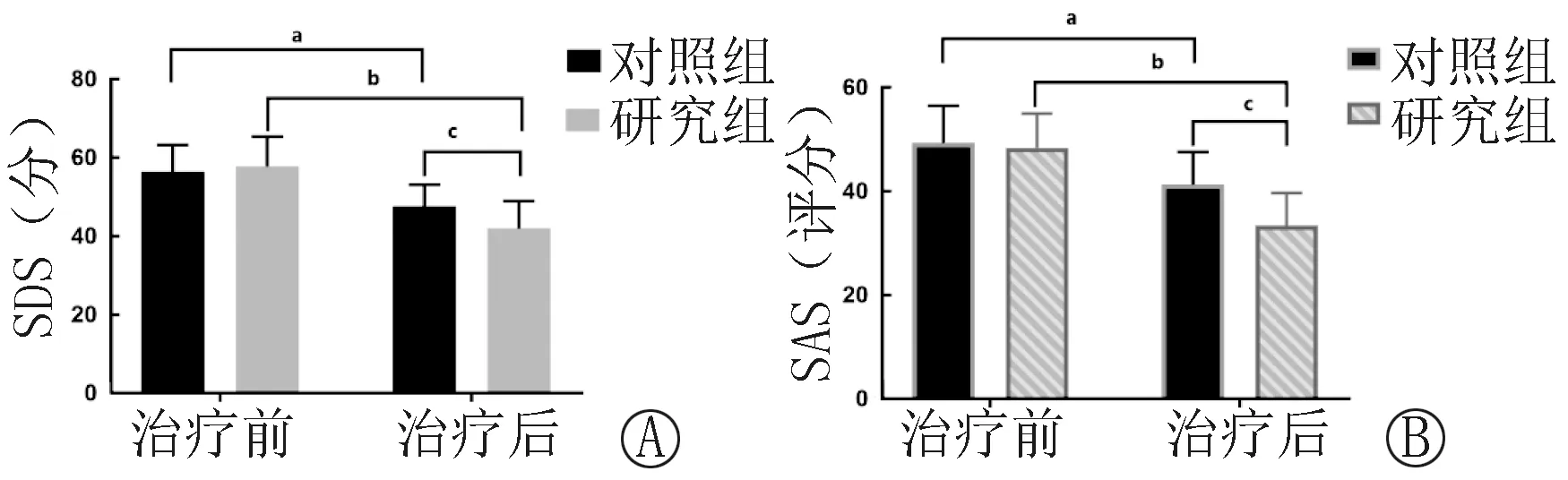

干预前,对照组和研究组SDS和SAS评分结果进行比较,2组间差异无统计学意义(P>0.05)。经过4周的干预治疗,2组心绞痛型冠心病患者的SDS和SAS评分结果较治疗前均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05,P<0.01),且采用生物反馈心理干预的研究组较常规治疗的对照组降低更显著,差异有统计学意义(P<0.05)。见图1。

注:与同组治疗前比较a P<0.05,b P<0.01;与对照组治疗后比较c P<0.05。SDS为抑郁自评量表,SAS为焦虑自评量表。图A为SDS评分比较,图B为SAS评分比较图1 对照组和研究组治疗前后SDS和SAS评分比较

入院时测评患者SAQ积分,组间比较积分差异无统计学意义(P<0.05);经过4周的治疗后,2组心绞痛型冠心病患者的SAQ积分较入院时均有显著提高,且采用生物反馈等心理干预的研究组较常规治疗的对照组SAQ积分提高更显著,差异均有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 对照组和研究组冠心病患者干预前后SAQ积分比较(分,x±s)

3 讨论

心血管疾病的发生、发展及转归易受心理状态的影响[4],冠心病患者常常伴随着焦虑、恐惧、抑郁和紧张等情绪[11]。焦虑、抑郁情绪可通过促进肾上腺皮质激素释放,进而激活相关炎症细胞因子的分泌和释放。炎症细胞因子的分泌水平则与冠状动脉粥样硬化斑块的稳定性呈负相关,提示了负面情绪在影响冠心病发病率、治疗效果的相关机制[4]。同时,焦虑、抑郁等情绪可引起心脏自主神经功能紊乱。这种变化可通过HRV和压力反射灵敏性来进行量化评估。临床研究提示,抑郁症患者常伴有HRV和压力反射灵敏性的降低,并与心血管发病率和死亡率密切相关[12]。因此,针对这些心理问题进行干预,成为了提高冠心病治疗效果的研究焦点。近年来,在临床心理学领域逐渐兴起的生物反馈技术对预防心血管疾病,改善冠心病等慢性疾病的预后转归等方面起到了很好的临床效果[13]。基于HRV的生物反馈治疗主要通过改善自主神经系统平衡、增强压力反馈敏感性和改善心理状态等方面提高冠心病患者的预后[14-15]。相关研究表明,在心理治疗中加入HRV生物反馈可以增加HRV,改善重度抑郁症状[16]。本研究中,稳定性冠心病患者在接受基于HRV生物反馈治疗后,焦虑、抑郁情绪得到显著改善,心绞痛症状明显减少。这些研究提示,心理干预可作为有效的治疗手段,贯穿在心绞痛型冠心病治疗-康复-疗养一体化全程治疗中。