某基层部队军事训练伤调查与防治措施的研究

朱成杰,商 艳,董宇超,白 冲

军事训练是部队的中心任务,在训练实施过程中,由于组织者训练方法不科学、防护措施不到位及参训者健康知识缺乏、心理素质欠佳等因素,容易导致官兵发生军事训练伤。为了保障和提高部队的训练效果,分析部队军事训练伤发生的特点,有针对性地提出预防措施,对降低训练伤发生率,提高部队战斗力有重要军事意义。本研究对某基层部队260名官兵进行调查,结合基层部队的训练情况及训练伤防治工作的开展现状,分析训练伤发生类型,梳理常见危险因素及防治措施。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究对象为某基层部队的260名男性军人。其中军官65名,士官156名,义务兵39名,平均年龄27.7岁,分别来自该部队不同岗位。

1.2 方法

(1)制定军事训练伤调查问卷:在参考文献的基础上,经咨询专家、实地考察、座谈研究后,拟制调查问卷,内容包括年龄、身高、体质量、文化程度、军龄、职务、人员岗位、受伤类型、训练内容等,调查军事训练伤发生情况。对于填写发生过训练伤的研究对象,问卷回收时由医务人员确定诊断为训练伤。诊断标准参照《军事训练伤诊断标准及防治原则》:军事训练伤是指军事训练直接导致参训人员组织器官功能障碍或病理改变,影响正常训练1 d以上者[1]。规定1名官兵发生多种军事训练伤,统计总例数时计为1例。(2)问卷调查实施:采用集中组织、无记名问卷填写的方式,当场收回问卷。共发放问卷260份,收回有效问卷245份,有效率为94.2%。(3)根据调查结果分析官兵的军事训练伤发生情况,制定针对性防治措施。

1.3 统计学处理

使用SPSS 24.0软件进行数据统计分析,计数资料比较采用χ2检验,计量资料比较采用t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 训练伤的发生率

245名研究对象中训练伤者总计162人,训练伤总发生率为66.1%。其中,皮肤外伤包括手腕皮肤外伤和头皮外伤发生率最高,为41.6%;骨骼肌肉损伤(musculoskeletal injuries, MSKI)包括骨骼肌、神经、韧带和骨组织的急慢性损伤,发生率为38.8%,腰部、膝关节、足踝部为最常见的MSKI部位。踝关节扭伤、慢性腰肌劳损、腰椎间盘突出、半月板损伤发生率分别为17.6%、28.2%、26.5%、9.8%,显著高于其他MSKI伤病,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。非运动系统损伤包括运动性血尿和运动性低血糖,发生率分别为0.8%(2例)和2.4%(6例),显著低于皮肤外伤和MSKI发生率,差异有统计学意义(P<0.05)。另外,本调查研究发现,发生训练伤后有16.1%的官兵表示对训练产生了不良印象,甚至有4.9%的官兵认为训练伤已对个人生活产生严重影响,心理压力较大。

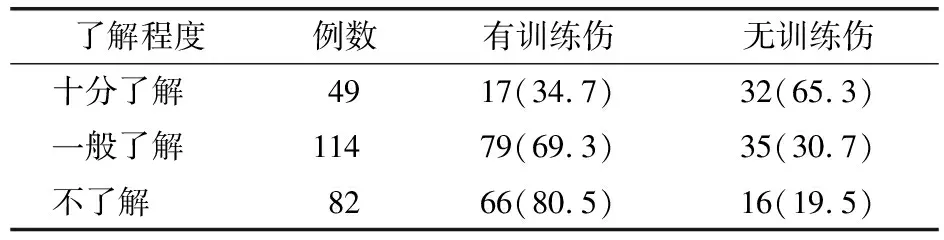

2.2 学历层次与训练伤防护知识对训练伤发生的影响

官兵学历可分为初中、高中/中专、大专、本科及以上学历,训练伤发生率分别为80.6%、78.9%、47.1%、38.0%。学历越高,训练伤发生率越低,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。将官兵对训练伤防护了解程度划分为:十分了解、一般了解、不了解,相应的训练伤发生率分别为34.7%、69.3%、80.5%,训练伤了解程度越低,训练伤发生率越高,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表1 某基层部队官兵各部位训练伤发生率比较(n=245)

表2 某基层部队不同学历官兵训练伤发生情况比较[例(%)]

表3 某基层部队防护知识不同了解程度的官兵训练伤发生情况比较[例(%)]

2.3 年龄对训练伤发生的影响

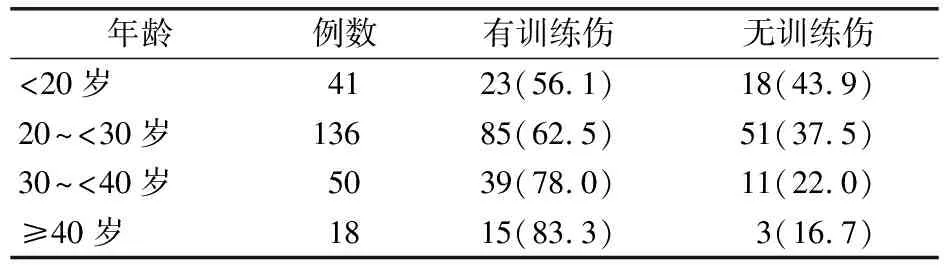

245名官兵中,年龄最小18岁,最大43岁,平均27.8岁。将官兵分成4个年龄段:<20岁、20~<30岁、30~<40岁、≥40岁,训练伤发生率分别为56.1%、62.5%、78.0%、83.3%,年龄增长与训练伤发生率呈正相关,差异有统计学意义(χ2=8.165,P<0.05),见表4。

表4 某基层部队不同年龄官兵训练伤发生情况比较[例(%)]

2.4 入伍训练与训练伤的关系

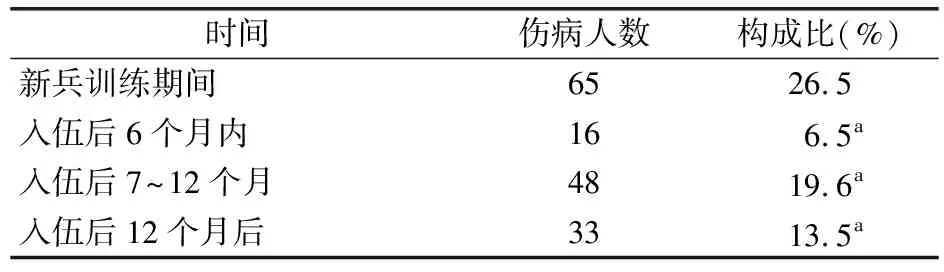

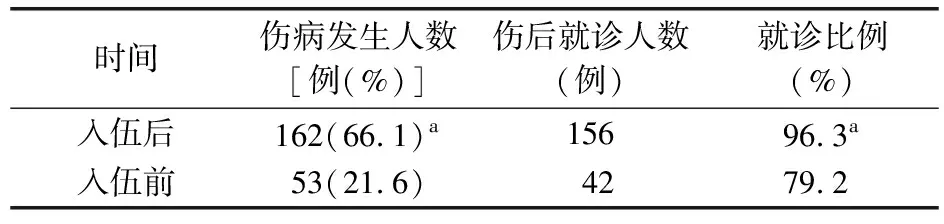

26.5%的官兵初次训练伤发生于新兵训练期间,发生率高于其余时间段,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。本研究还调查了该245名官兵在入伍前皮肤外伤、骨骼肌肉损伤及非运动系统伤病的发生情况以及就诊情况,伤病总发生比例为21.6%,较入伍后训练伤比例(66.1%)低,差异有统计学意义(P<0.05);入伍前发生伤病后就诊比例为79.2%,低于入伍后发生训练伤时就诊率96.3%,差异有统计学意义(P<0.05),见表6。

表5 某基层部队官兵不同时间初次训练伤发生情况比较(n=245)

表6 某基层部队官兵入伍前后伤病发生与伤后就诊情况比较(n=245)

2.5 体质量指数(BMI)对训练伤发生的影响

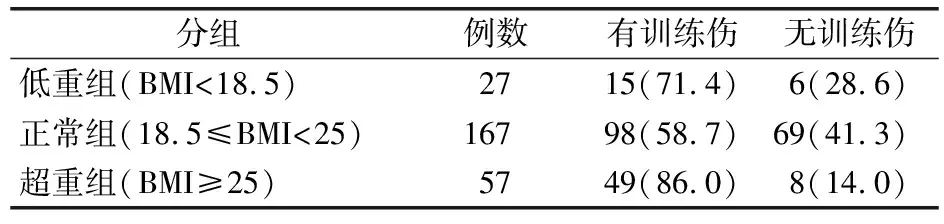

按照WHO的标准分组,将官兵分成3组:低重组(BMI<18.5)、正常组(18.5≤BMI<25)、超重组(BMI≥25);超重组官兵训练伤发生率最高,为86.0%,低重组训练伤发生率其次,为71.4%,正常组的军训伤发生率最低,为58.7%,各组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表7。

表7 某基层部队不同体质量指数(BMI)官兵的训练伤发生情况比较[例(%)]

2.6 工作岗位对训练伤发生的影响

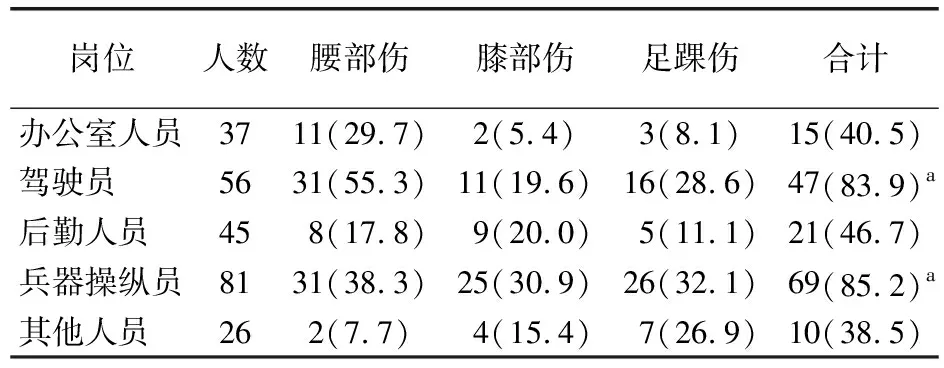

兵器操纵员、驾驶员的训练伤发生率分别为85.2%、83.9%,较其他岗位高,差异有统计学意义(P<0.05),见表8。

表8 某基层部队不同岗位官兵训练伤发生情况比较[例(%)]

2.7 疲惫程度对训练伤发生的影响

训练中疲惫程度分为很累、一般、不累,训练伤发生率分别为84.0%、69.2%、50.8%,疲惫程度与训练伤发生率呈正相关,差异有统计学意义(P<0.05),见表9。

表9 某基层部队不同疲惫程度官兵的训练伤发生情况比较[例(%),n=245]

2.8 热身与拉伸练习对训练伤发生的影响

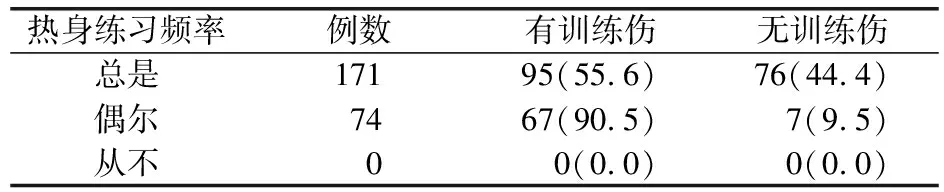

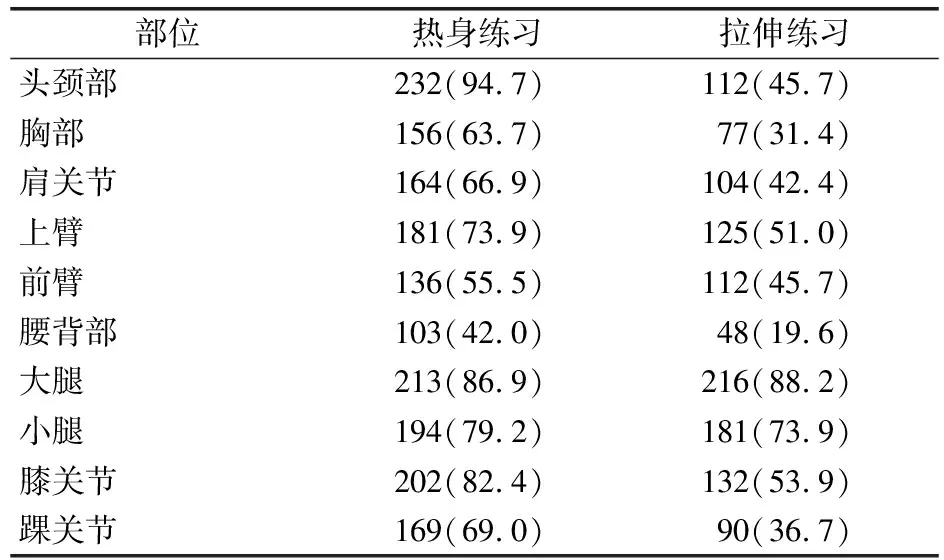

训练之前进行热身练习的习惯:所有人均有训前热身的意识,总是热身占69.8%、偶尔热身占30.2%,总是热身的官兵训练伤发生率(55.6%)显著小于偶尔热身的官兵(90.5%),差异有统计学意义(P<0.05),见表10。训练之后进行拉伸练习的习惯:总是占46.5%、偶尔占41.6%、从不占11.9%,训练伤发生率分别为52.6%、77.5%、79.3%,拉伸练习的习惯与训练伤发生率呈负相关,差异有统计学意义(P<0.05),见表11。官兵热身训练时间基本上在3~10 min,拉伸时间也大多在10 min以内,见表12。官兵在训练前热身练习的身体部位选择中,头颈部、下肢最常见,躯干部位的热身练习相对较少;官兵在训练后拉伸练习的身体部位选择中,下肢最常见,其余部位均相对较少,见表13。

表10 某基层部队不同热身练习习惯官兵训练伤发生情况比较[例(%)]

表12 某基层部队官兵训练中热身与拉伸练习的情况[例(%),n=245]

表13 某基层部队官兵选择不同部位热身与拉伸练习的人数比较[例(%),n=245]

3 讨论

军事训练伤是指部队参训人员因军事训练所致病理生理功能改变的损伤性疾病,包括软组织损伤、骨与关节损伤、器官损伤等3大类[2],其是导致训练缺席、非战斗减员和非正常退役的重要原因。当前各部队在强军目标引领下,聚焦打胜仗,训练强度逐渐加大,新装备列装和训练模式发生较大变化,训练伤发生率亦有上升趋势。军事训练伤在军队人员中很常见,对职业适应性、可部署性和整体军事准备工作构成了相当大的威胁。相关研究已经确定了许多可控制的伤病危险因素,包括军事训练量、官兵身体健康水平、入伍以前的职业、受伤历史、吸烟、年龄和生物力学因素[3],并证明了几种预防策略能有效地降低MSKI发生率[4],如调整训练计划,配置防护装备,增强心理素质,热身与放松活动,卫生监督,提高防护意识。本研究分析了某基层部队的军事训练伤发生特点,对军事训练伤的发生规律、危险因素和防治策略进行总结。

3.1 军事训练伤特征分析

本研究中军事训练伤发病率为66.1%,显著高于2009、2010年全军军事训练伤发病率[5],分析国内各研究结果发现,军事训练伤发病率差异很大[6],笔者认为主要有3方面原因:其一,可能与调查对象所属兵种、地域及研究时间、调查时间范围等不同有关;其二,现在军事训练对抗性增加、实战化程度加大、演习驻训任务重,使得训练伤的发生率增高;其三,本研究中皮肤外伤的比例最高,这可能与所进行的训练类型有关。除去单纯发生的皮肤外伤与非运动系统损伤,MSKI发生率为38.8%,与其他同类型研究结果较接近。MSKI发生部位以腰部最多,其次是足踝部、膝关节,软组织损伤最常见,这与部队训练多以跑跳、跨越、搬抬重物等特点有关。

入伍后训练相关的伤病发生率(66.1%)远远高于入伍前的伤病发生率(21.6%),这与部队高强度训练密切相关;且大多数人在新兵训练期间发生初次训练伤。另一研究显示中国新兵军事训练伤总发生率为21.04%,训练伤发生率逐渐增加[7]。这说明部分人员身体素质不过硬,可能入伍前很少进行体育锻炼,入伍后防护知识掌握不够,不能适应部队高强度、紧张的军事训练生活。入伍后发生伤病时就诊率高于入伍前,这说明入伍后官兵的健康意识有所增强,部队医疗保障完善,官兵能够及时就诊。

本研究对象中,训练伤防治知识了解率仅占66.5%。不同了解程度的官兵训练伤发生率不同,训练伤发生率与官兵相关知识储备的相关性密切。本研究显示,学历越高的官兵训练伤发生率越低。一方面可能是相对中学教育,大专以上的教育有更多机会学习训练防护知识,另一方面可能是高学历者心理素质较好,在训练中能够正确使用防护知识,有意识地避免错误的训练动作和不适宜的训练科目,有利于预防训练伤的发生[8]。

年龄增长、疲惫程度与训练伤发生率均呈正相关,这或许与随年龄增长、疲惫程度增加而身体机能减退关系密切。训练过程中状态不佳、情绪低落,容易发生军事训练伤。已有研究证明了训练和工作量的快速增加会带来更大的伤害风险,而情感压力、焦虑、睡眠不足以及与压力有关的人格特质都是重要的危险因素[9]。短期大强度训练或长期持续高负荷训练而缺乏有效恢复是所有运动员出现训练伤的共同原因[10]。训练科目多、任务繁杂且体力活动重是军事训练的特点。执行日常训练任务时,官兵通常缺乏充分的恢复时间。因此,军事训练内容的科学性和训练负荷的合理性同样是预防官兵训练伤高发的关键因素。适当的分阶段训练计划可以减少受伤风险。

BMI正常组的训练伤发生率显著低于超重组和低重组。国外研究显示,跑步、行军相关的伤害与体质量大于25%有关[11]。从理论上讲,BMI较高者可能髋关节外展力矩较高。为了弥补这些较大的力矩,训练时身体可能会逐渐增加髋关节外展肌(偏心)的强度。更大的膝盖刚度[体质量较高的跑步者(≥80 kg)中更常见]显著增加了受伤的概率[12]。而BMI低的官兵处于训练伤风险最高状态[13]。因此,对于体质量不达标的官兵应予以关注,研究结果对制定官兵入伍、留队的体检标准有重要意义。

不同岗位的人员训练伤流行病学特征不同,办公室人员、驾驶员腰部伤病较常见,这可能与长期久坐、缺乏体能锻炼、腰背肌功能减退有关;而兵器操纵员作为基层部队的主力军,体力活动多、训练量大、任务重,相对于后勤人员及其他人员,各部位受伤比例均较高,应将其作为训练伤高风险人群,予以重点关注。

官兵训练时热身与拉伸练习对训练伤预防有积极影响,在训练时热身与拉伸的官兵受伤率低于未热身与拉伸的官兵。训练前的热身运动,如慢跑、做操等,可提高代谢功能,使肌肉粘滞性下降,增加肌肉的收缩与舒张速度,提高肌肉组织的神经兴奋性,加强肌肉韧带的伸展柔韧性,促进毛细血管扩张,提高运动肌群的供血与供氧,并激活思维活动,以适应即将开始的正式训练。训练后的拉伸运动可使训练后的肌肉、骨关节得以调整,使心肺功能仍保持较高水平,有利于偿还运动时的氧债,避免由于局部循环障碍而影响代谢过程。同时,通过拉伸可减轻肌肉痉挛,改善血液循环,降低肌肉酸痛及僵硬程度,缓解局部疲劳,避免肌肉、骨关节受损。

3.2 军事训练伤防治措施

军事训练是军人最为重要的健康风险因素,以军事训练为关键着眼点制定预防方案,或将有效降低军事训练伤的发病率[14]。针对上述训练伤发生特征,笔者提出以下防治措施。

3.2.1 加强宣教,提高官兵防治意识 认真贯彻军事训练健康保护的相关要求和规定,使全体参训人员能够充分认识预防训练伤的重要性,了解导致军事训练伤发生的原因,普及训练伤的防护知识,了解军事训练的操作规程以及正确使用防护用品的方法。在训练前,组织者要详细讲解训练要求、注意事项,使官兵正确认识准备活动在预防训练伤中的重要性,切实把准备活动做到位,克服训练中的畏难情绪,主动配合组训员完成训练计划,避免在训练中发生不必要的失误。增强自我保护意识,树立长期自我保健观念,达到减少急、慢性伤病发生的目的。另外,医务人员可将止血、包扎、固定、搬运、心肺复苏等急救技术进行演示教学,使官兵掌握受伤后的紧急处理方法,以进一步提高参训人员的自救互救能力。

3.2.2 按纲施训,运用科学组训方法 (1)要科学制定训练计划。训练负荷的合理安排和有效控制是实现训练目标的关键,训练负荷不足则不能取得良好训练效果,而过度训练则易引发训练伤[15]。部队军事训练运动强度大,消耗性大,极易导致局部器官或全身性疲劳,降低官兵的反应能力和训练水平。所以应当科学施训、正确处置,在不损伤机体的同时,全面提高身体素质和军事素质。要高度重视训练中的健康保护,严格执行2018版《军事训练大纲(系列)》相关内容,科学制订训练计划,不仅可以有效地克服训练中容易致伤的内外因素,而且能降低训练伤发生率,从而提高训练质量和效果。不搞急于求成,突击达标。训练要做到精心策划,严密组织,按照先简后繁,先易后难,先弱后强,先小后大的渐进方式安排进度和强度,采用低负荷高重复性力量训练,避免过度训练,以保证官兵能够进行长期可持续的训练,并提高训练成绩[16-17]。应调整好无氧运动与有氧运动的比例,将无氧跑步训练纳入训练计划,减少跑步距离并降低受伤的风险[18]。应当根据身体的训练反应和训练成绩调整训练强度、时间、方式。一般训练时心率要达到最高时的60%~90%,低于60%会失去训练效果,高于90%则不能持久。训练计划可由训练部门和卫生机构共同研究制定。(2)要严密训练组织实施。在完成规定的军事训练课目和训练量的前提下,充分利用现有的科学依据,有效利用已有的场地、器材、时间等资源,进行训练内容的合理安排。军事训练时强调循序渐进,强度逐步增加,做好准备活动,重视循环训练法,完善场地设施设备、注重训练保障等。开展有针对性的错误动作纠正和伤病康复训练[19],加强训练前热身活动及训练后拉伸恢复,训练过程中注重采用多样辅助方法,以降低体质量负荷,加强腰背部核心力量,提高下肢灵活性及稳定性、骨盆控制能力和身体柔韧性、协调性,并避免热身与拉伸练习时对不同身体部位的选择偏倚,以更好地提高官兵体能素质和动作水平,降低军事训练伤发生风险。

3.2.3 卫生监督,预测官兵伤病风险 目前已经确定了部分可控制的风险因素,证明了可通过适当的干预减少训练伤害[20]。应从常规监测开始进行系统预防,以识别高危人群,然后实施合适的防治策略。医务人员应定期进行体检工作,及时更新、掌握官兵的健康资料并集中管理。坚持巡诊制度,加强与官兵接触,监测官兵身体机能,同时掌握训练负荷强度[21],以便及时对组训者提出调整训练计划的合理建议,在发生紧急情况时也能够及时作出准确判断并实施精准救治。下肢和腰背部是最常见的伤病部位,而兵器操纵员、驾驶员是训练伤发生率最高的人群,因此应将其作为常规健康监测的重点[22]。除此之外,卫生监督还包括参训人员的自我监督,自我监督主要有情绪变化、疲劳程度、食欲、睡眠等定性指标,以及脉搏、体质量等定量指标,简易、及时、有效地进行身体机能状态的监督,以发挥良好的预防功能。

功能性动作筛查(functional movement screen, FMS)是训练部门普遍采用的人体基本动作模式筛查评估和运动损伤风险预测系统,包括7项基本动作测试及3项排除性测试[23]。FMS可筛查参训者基本动作模式缺陷和预测运动系统损伤,采用针对性纠正训练,有助于掌握官兵身体机能和动作水平,评估伤病风险,提高训练效能和预防伤病发生[24]。但是,关于FMS作为伤病风险评估工具的有效性存在争议,目前并不将其作为唯一的风险预测因子[25]。

3.2.4 卫生防护,不断完善服务措施 (1)保证充足的营养供给与睡眠质量。训练中要注意饮食卫生和营养搭配,合理的膳食有利于增强官兵的体质和训练后体力的迅速恢复。训练前的一餐应以易消化的高糖低脂食物为主,训练后可适当进食高脂、高蛋白类食物,出汗较多时要适当补充水和盐分。训练过后,一方面机体内肌细胞、脑细胞损耗较大,需要休息补充;另一方面机体产生大量的代谢产物如乳酸等,需要经过一段时间才可完成新陈代谢。睡眠不足和疲劳过度往往会增加训练伤的发生率。睡眠充足、精力充沛对训练伤预防十分重要[8]。(2)给予有效的急救措施和康复治疗。医务人员要根据官兵的身体状况,制定切实可行的急救预案,完善必备的急救设备,如急救箱、创伤绷带、骨折固定夹板、担架等均应配备齐全。在训练过程中,医务人员应携带急救箱,深入训练现场,加强巡诊,出现突发情况能够及时处置。医务人员要做好相应的心理教育疏导工作,讲清心理因素对训练的影响及保持心理稳定的方法,克服训练中的恐惧感和紧张感,减轻心理压力,增强自信心和主观能动性。重视训练伤的康复治疗也是部队医疗现状的客观要求。笔者在某基层部队利用拔罐联合艾灸的中医理疗方法治疗官兵颈腰痛,得到良好效果,可以在发生训练伤病后使用,以减轻官兵不适症状,促进康复,尽早恢复军事训练[26]。

军事训练作为部队日常的主要活动,是提升作战能力的根本途径,训练伤是部队平时非战斗减员的重要原因之一。深入研究各军兵种训练伤发生规律及特点并针对性地提出防护措施,对于降低训练伤发生率,提高军事训练水平,增强军事战备能力,具有重要军事意义。但已有的相关研究存在着较多争议,确定军事训练伤发生的独立危险因素以及论证相关预防措施的可靠性,尚未达成统一认识。未来的研究应旨在提高研究质量,使用标准化的评估方法,以在进行临床研究预测伤病风险时,最大程度减少混杂因素。可以优先考虑进行随机双盲的前瞻性研究,建立有效的风险预测模型和伤病预防策略,更新当前的伤病防治证据基础,以预防与军事训练有关的机体损伤。