经皮穿刺椎体后凸成形术联合抗骨质疏松治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折的效果分析

吕小飞

宜兴市善卷骨科医院骨科,江苏宜兴 214200

骨质疏松性椎体压缩性骨折常集中发病于老年人群,若未及时得到有效治疗,患者长期卧床可加速骨量丢失,加重骨质疏松程度,多数伴随坠积性肺炎、压疮、泌尿系统感染等严重并发症,生存质量降低[1]。 传统治疗方法多遗留慢性腰背痛,加速骨量丢失,并发由于长期卧床导致的坠积性肺炎等系列疾病, 未达到预期治疗目的。 临床需给予骨质疏松性椎体压缩性骨折的治疗足够重视,积极探索正确高效治疗方式,在提高治疗效果的基础上确保操作安全性,提高患者生活质量[2-3]。该文方便选取2018 年6 月—2019 年12 月在该院接受治疗的35 例骨质疏松性椎体压缩性骨折患者为研究对象, 对经皮穿刺椎体后凸成形术联合抗骨质疏松治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折的效果进行探讨, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该研究所选病例经过伦理委员会批准, 方便选取在该院接受治疗的35 例骨质疏松性椎体压缩性骨折患者为研究对象。 其中男14 例, 女21 例, 平均年龄(70.42±8.91)岁。 所有患者及家属均知情并签署知情同意书。

1.2 方法

35 例患者均接受经皮穿刺椎体后凸成形术联合抗骨质疏松治疗,具体为:实施全麻,协助患者取俯卧位,保持腹部悬空,将消毒巾常规铺好在背部皮肤处,使用C 型臂X 线机对椎体进行透视,准确定位并标记。 选择距伤椎棘突约2.5 cm 处实施穿刺, 将1 枚穿刺针沿正位透视以与人体矢状面呈现18°左右夹角置入,当针尖达到椎弓根体表投影外上缘时停止继续穿刺。 沿正位透视下可看到针尖在椎弓根体表投影内侧缘, 沿侧位透视下位于椎体后叶缘,撤出穿刺针并置入导针,沿导针将扩张套管与工作套管置入椎体至后缘皮质前方约2.5 cm。 去除导针后置入扩张球囊,采用压力泵向球囊中注入造影剂,直至撑开球囊至椎体高度满意复位,当球囊回缩后取出。 调制骨水泥至拔丝状态后沿伤椎缓慢注入,当发现有渗漏现象时立即停止注入。 旋转穿刺针、注入器,将椎体内与注入器周围骨水泥充分分离,使用无菌纱布覆盖皮肤切口。 协助患者更换体位为仰卧位,详细检查其下肢活动情况,当各项生命体征平稳后安全送回病房。在手术结束后2 h 建议患者适当进行床上活动, 叮嘱患者在手术结束后24 h 佩带围带或支具后方可下地活动。 在手术结束后3 d 对脊柱进行X线片扫描复查。在手术结束后3~7 d 给予患者唑来膦酸(100 mL/mg),实施静脉滴注,滴速为30 滴/min,同时静脉滴注浓度为0.9%的氯化钠注射液500 mL。

1.3 观察指标

观察椎体前缘高度、Cobb 角以及视觉模拟评分法(VAS)。取一条10 cm 的线,从头部至尾部每隔1 cm 做一处标记,0 表示无疼痛,10 表示剧烈疼痛,从0~10 cm疼痛依次加重, 由患者在直线段或尺上标出自己疼痛位置。 分别于手术前、术后7 d、术后3 个月进行测定。测量矢状面Cobb 角: 于侧位X 线片上伤椎体位置,下终板平行线重线交叠处形成的角度, 即为椎体后凸角度。 并记录脊髓损伤、骨水泥渗漏与术后神经根损伤等并发症,进行对比分析。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0 统计学软件分析数据,计量资料用()表示,组间比较用t 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术治疗效果

所有患者均成功穿刺,穿刺成功率为100.0%,平均手术时间为(40.22±5.12)min,几乎无出血发生,骨水泥平均注射量为(4.05±1.22)mL。

2.2 相关治疗指标

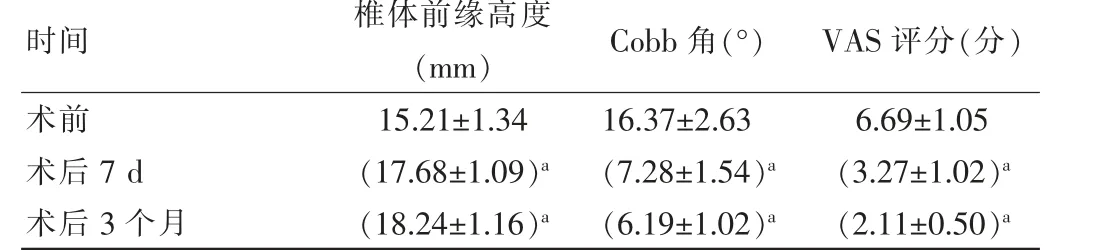

术后7 d、术后3 个月Cobb 角、VAS 评分均显著低于术前,差异有统计学意义(P<0.05);术后7 d、术后3个月椎体前缘高度显著高于术前, 差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 术前术后35 例患者相关治疗指标比较()

表1 术前术后35 例患者相关治疗指标比较()

注:a 表示与术前相比P<0.05

时间椎体前缘高度(mm)Cobb 角(°) VAS 评分(分)术前术后7 d术后3 个月15.21±1.34(17.68±1.09)a(18.24±1.16)a 16.37±2.63(7.28±1.54)a(6.19±1.02)a 6.69±1.05(3.27±1.02)a(2.11±0.50)a

2.3 并发症发生情况

术后患者无死亡出现,椎前渗漏1 例,椎间隙渗漏1 例,术后3 个月进行复查,骨折完全愈合。

3 讨论

对于骨质疏松性椎体压缩性骨折疾病, 以往常采用传统椎弓根螺钉内固定术治疗, 对患者产生手术创伤大,且螺钉极易在疏松骨质内造成切割以及松动,无法保障治疗效果的稳定性、有效性[4]。 椎体成形术的出现给骨质疏松性椎体压缩性骨折的治疗提供了一个全新方向。 经皮椎体成形术首次于1984 年由法国医生Calibert 开始使用[5],在治疗C2椎体血管瘤引起的疼痛中获得很大成功,可迅速有效缓解疼痛、缩短患者卧床时间。 经皮穿刺椎体后凸成形术是在经皮椎体形成术的基础上逐渐发展起来的, 与经皮椎体形成术缓解疼痛相似, 但效果更加明显, 其止痛机制仍存在一定争议,截至目前公认的止痛机制如下:①恢复力学强度以及稳定性。 对于骨膜以及椎体终板异常活动、椎体骨折线微动刺激椎体内神经末梢而产生的疼痛, 经皮穿刺椎体后凸成形术主要通过注入骨水泥, 使其弥散到断裂骨小梁处,具有固定骨折部位并强化椎体作用,有效降低骨折椎体承受异常应力以及骨折椎体异常活动度,良好地支持了神经支配的皮质骨[6]。②热学因素。骨水泥注入后聚合时产生的热量导致神经组织、 疼痛伤害感受器坏死。③化学因素。由骨水泥单体短时间内聚集生产的毒性导致神经末梢坏死。 ④扩张的球囊不但可以复原椎体,还能降低骨水泥注入时的压力,避免对周围正常组织造成损伤,降低并发症的发生。 经皮穿刺椎体后凸成形术与传统手术方式相比,具有创伤小、缓解疼痛迅速、并发症少等诸多优点。 该文在手术治疗基础上配合抗骨质疏松治疗,做好了预防感染工作。 唑来膦酸作为近些年来在我国逐渐普及的第三代双膦酸盐药物,经静脉注射阻碍甲羟戊酸通路,可对破骨细胞形成以及破骨细胞介导骨吸收形成起到明显抑制作用,从而实现抗骨质疏松、增加骨密度的治疗目的[7]。 研究结果表明, 术后7 d、 术后3 个月患者Cobb 角 (7.28±1.54)°、(6.19±1.02)°显著低于术前 (16.37±2.63)°(P<0.05), 术后7 d、 术后3 个月患者VAS 评分 (3.27±1.02)、(2.11±0.50)分均显著低于术前(6.69±1.05)分(P<0.05); 术后7 d、3 个月患者椎体前缘高度 (17.68±1.09)、(18.24±1.16)mm 显著高于术前(15.21±1.34)mm(P<0.05)。提示采用经皮穿刺椎体后凸成形术联合抗骨质疏松治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折可明显改善患者病情,帮助其尽快适应正常工作与学习,提高患者生活质量。 在于振和等[8]学者文献中,选取65 例骨质疏松性椎体压缩性骨折患者, 经接受经皮穿刺椎体后凸成形术联合抗骨质疏松治疗, 结果显示术后3 d、 术后6个月VAS 评分(3.20±1.20)、(2.12±1.15)分显著低于术前(6.62±0.63)分,术后3 d、6 个月椎体高度(18.14±1.29)、(17.65±1.37)mm 显著高于术前(15.26±1.19)mm,术后3 d、6 个月Cobb 角 (6.34±1.68)°、(7.13±1.82)°显著低于术前(16.25±2.66)°(P<0.05), 与上述讨论结果相符, 再次证明经皮穿刺椎体后凸成形术联合抗骨质疏松治疗方式的有效性。 但需注意采用手术治疗时避免发生骨水泥渗漏等严重并发症, 术前应仔细观察椎体后壁以及椎弓根完整情况并做好评估工作, 当患者存在椎体后壁不完整情况时方可实施经皮穿刺椎体后凸成形术,但仍需谨慎操作。

综上所述, 采用经皮穿刺椎体后凸成形术联合抗骨质疏松治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折,效果显著,值得在临床上推广应用。