思想者,独行侠

冯健

我和夏宇兄认识的时间并不算长,但一见如故。

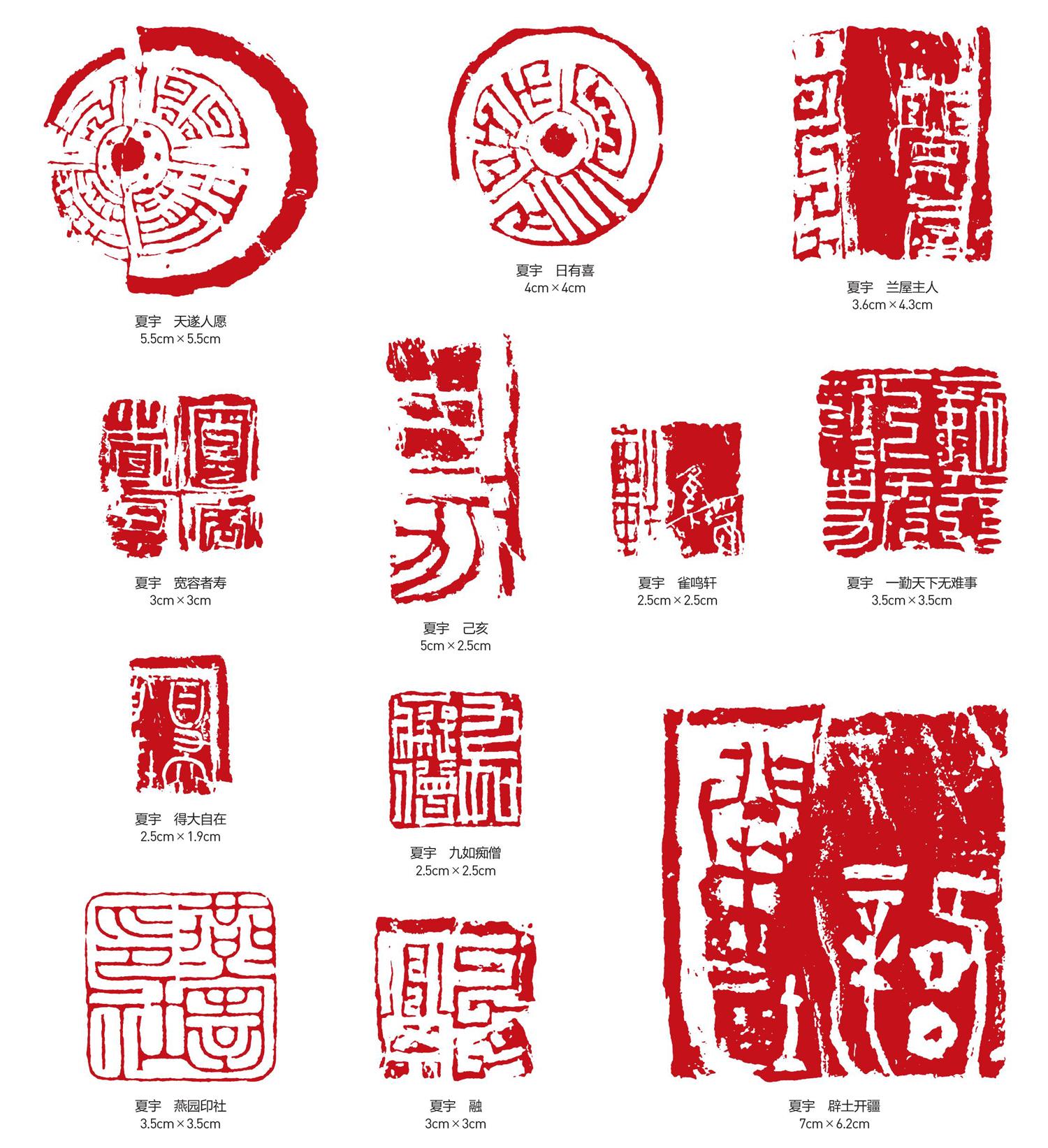

2018年初夏,我在北大举办了一个有关传统文化传承、发展和创新的小型论坛,我邀请夏宇兄以“中国书法篆刻创作的现代性意识”为题,讲讲他的裂变印章和彩墨书法的创作实践。题目虽系我指定,但夏宇兄的演讲早已超越了会议主题对他的限定,他甚至抛开了事先准备好的演讲文稿,即兴发挥。他的演讲自然朴实、声情并茂,观众听得如痴如醉,我惊诧于他出众的口才。在接下来的两天交流中,我们就艺术话题讨论了很多,我勉强能跟得上他的思维。和他交流很累,因为他站的高度太高,思维又具有跳跃性,再加上他不愿人云亦云、事事特立独行的性格,以及他对中西文化艺术发展背景了如指掌的广博知识面,能和他对话不是一件容易的事。好在,我对中西文化还有一些了解,但也只能做到勉强应对。

他回上海后,我们又通了几次电话,有一次我正在开车,我把车停在路边,跟他狂侃了一小时艺术。从我们共同的朋友金陵篆刻家陈以苏兄那里得知,夏宇兄对我写的文章颇为赞许,这让我有些受宠若惊。直到最近,他让我把我的篆刻作品发给他看,古人有“藏拙”之说,我怎敢把自己的弱项拿给大方家看?但禁不住其催促,只好硬着头皮发送了几方拙作。他说我是聪明人,有想法,但用刀有待提高,然后逐一陈述其中缺点。我出了一身汗,但感觉无比舒爽,因为他点到了我的痛处。事后,我作诗一首以记此事。诗云:“天地苍茫一色间,由缰信马路途艰。纵然自信一身胆,却赖贤兄助此关。”

基于我们时间不长却颇为深入的交流,我早就计划写篇文章谈谈对夏宇艺术的认识。但他的高度,又让我望而却步。我想采用碎片式的记述方式,表达我对他艺术的点滴理解,也许这种方式正符合他颇有些后现代主义的思维习惯。

解构与重构

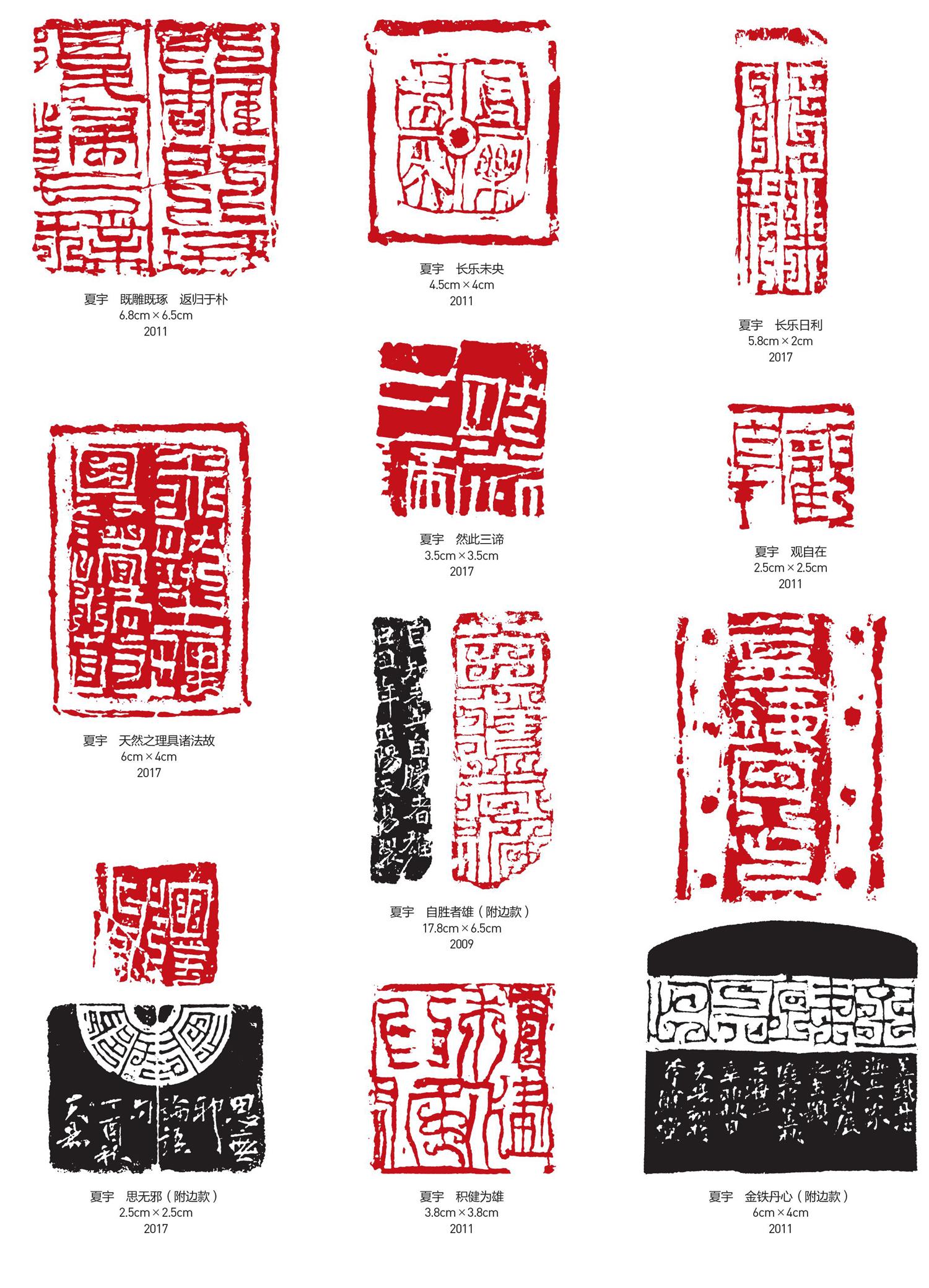

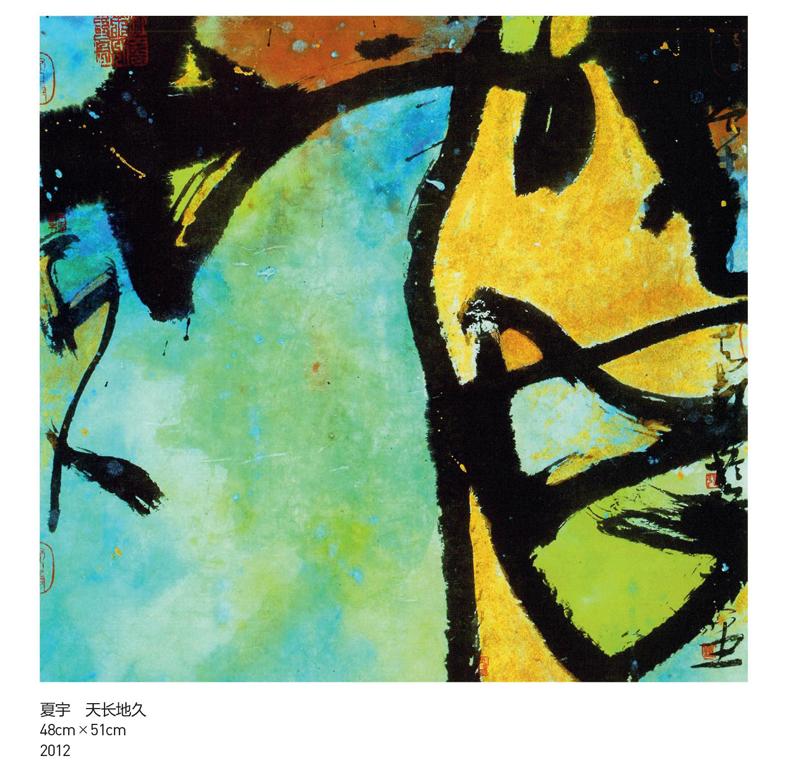

解构是西方后现代主义最重要的研究方法。解构的步骤是把构成文本的对立面先进行翻转,然后再进行替换。解构方法的着眼点,就是要把原来被压抑的、被隐藏的、被忽视的、非主流的甚至是和主流观点相互冲突、相互矛盾的那些观点充分地释放出来。如果从这个角度审视夏宇最具代表性的两种艺术表现形式—裂变印章和彩墨书法,以及他为何选择这两种别人没有关注或未必为印界、书界传统所能认可的艺术表现形式作为自己的表现手法,就不难理解了。那就是,他要解构传统书法和印章的表现形式。

裂变本是一种自然现象,在现实生活中,断裂的石板、撕烂的纸卷、错位的溪边木桥、摇摇欲坠的废弃砖墙等都在一定程度上带有裂变的特征,可以说裂变无处不在,但大自然的这些现象并未引起传统印家的关注。夏宇巧妙地将其移入印章,成为他区别于古人又区别于今人的重要符号和最具个性的语言表达方式,而反对语言中心主义、重建自我语言体系,恰恰又是后现代主义的另一个重要特征。因此,我从后现代的视角解读夏宇,并非空穴来风。对夏宇而言,彩墨书法也有类似的境遇。传统书家想不到更做不到,因为他们正目不转睛地死盯着古人法帖;传统国画家恐怕也不愿为,因为大好河山正等待他们去描绘,对于把书法线条和绘画色彩结合起来的游戏方式,他们也许会视之为“小道”或“旁道”。而恰恰是这些“小道”“旁道”,在夏宇这里却大放异彩。这正是后现代主义的解构原理,就是要彻底释放那些被正统忽视的甚至被压抑的“小道”和“旁道”,使它们在艺术表征上,与正统形式首先是平等的、对等的,然后分庭抗礼。

当然,解构还不是最终目标,最终目标是要在解構的基础上,进行艺术表现形式的重塑或重构。对艺术家而言,要重构自己的个性特征。甚至可以说,解构和重构也是在不停地交替前进,艺术家会经历多次解构,也会经历多次重构;在解构中重构,也会在重构过程中继续解构;在解构与重塑的互动中建立所谓的秩序与特点。夏宇深谙此道,他对传统艺术表现形式进行了有效的解构,提取了自己想要的要素,并在此基础上用这些要素加之他的睿智,重塑了自己艺术的风格特征,而且这种解构和重塑在他的艺术生命中会不断进行。

离群与合群

丁敬说:“古人篆刻思离群,舒卷浑同岭上云。看到六朝唐宋妙,何曾墨守汉家文。”丁敬把这首诗刻在印章的款识中,并云这是其30年前论印旧作。可见,中青年时代的丁敬已经有如此高见,所以他能成为印学大家。丁敬的诗中提出了一个命题,那就是“离群”与“合群”的问题。按丁敬的说法,有出息的篆刻家都要思考“离群”。另外,六朝唐宋等朝代,正是因为篆刻家坚守了“不泥古”的创造精神,各朝代的篆刻才有了体现自身特点的妙处。

齐白石也有过一段有趣的表述,他说:“刻印其篆法别有天趣胜人者,唯秦汉人。秦汉人有过人处在不蠢,胆敢独造,故能超出千古。余刻印不拘古人绳墨,而时俗以为无所本,余尝哀时人之蠢,不思秦汉人,人子也,吾亦人子也,不思吾有独到处,如今昔人见之,亦必钦仰。”与世人不同的是,齐白石看到了秦汉人的“天趣”,并以这种精神加上足够的自信来主导自己的篆刻思想,故齐的篆刻卓尔不群。一般印人没有这种见识,所以难成大家。可见,“离群”就是要跳出古人和前人窠臼,要出新。

就艺术表达效果而言,夏宇无疑是“离群”的。他的印,即使不看边款,一看印面就能认出是他的作品。他的彩墨书法,也具有很高的识别性。按他自己的说法,“从有我到无我,再到独我”。既已“独我”,怎会不“离群”?我记得2017年中央数字电视书画频道曾播出第六届中国书法“兰亭奖”的投稿与评选情况,其中对投稿作品有不足10秒的镜头。说起来令人难以置信,然而就这么巧,在数以万计的投稿作品中,不足10秒的镜头里我看到了夏宇的作品,鹤立鸡群,卓尔不群。当然,也可能是其彩墨作品对视觉的巨大冲击力吸引了摄像者的注意。虽然由于过于前卫,他这次作品未能入选“兰亭奖”,但我依然认为他成功了。他的作品在几秒的视频中被抓拍,靠的不是运气,而是对观众视觉的冲击力以及独特的符号标志性。这是书画频道无意中替夏宇做了一个针对全国亿万观众的实验,我认为其意义和价值并不亚于入选“兰亭奖”。值得一提的是,这么有思想的夏宇,其为人却朴实自然、平易近人。他和其他几位同人组建的海上小刀会,时常以集体形式参加活动和露面,他又是那样“合群”。记得书画界老前辈们告诫后学说,做人要老实,艺术不能老实。从夏宇身上,还可以对这句话有所补充,那就是,做人要“合群”,艺术必须“离群”。

有法与无法

关于“有法”与“无法”,古人论述甚多。

石涛上人《苦瓜和尚画语录》中说:“规矩者,方圆之极则也;天地者,规矩之运行也。世知有规矩,而不知夫乾旋坤转之义,此天地之缚人于法,人之役法于蒙,虽攘先天后天之法,终不得其理之所存。所以有是法不能了者,反为法障之也。”可见,规矩和法度虽然重要,但大自然的运行之理是“法外之法”,是比任何“法”都重要的“法”。黄宾虹说:“知师古人,不知师造化,终无以得山川之灵秀也。”又说:“后世学者,师古人不若师造化。有师古人而不知师造化者,未有知师造化而不知师古人者也。”可见,艺术以造化为师,是任何一个有成就的艺术家无法回避的话题。

看夏宇的印作,很难判断他的具体取法。他的用刀也不像一般的篆刻家那样重点采用、熟练驾驭某一种或两种刀法,而是随心所欲,按需施刀。用他自己的话说是“冲切披削,相容相生”。我曾亲见他为我治印的全过程,用刀之轻松,令人怀疑那不是在“篆刻”。治印期间我接了一个电话,也就几分钟的间隙,回来时发现他已经刻完了,再略加修饰,即成一个光彩照人的佳构。夏宇说:“不泥旧法,有法化法。无法生法,法随心生。”这充分表明了他在“有法”与“无法”问题上的立場。那就是,他从来不偏执于成法,也从来不受约束。刀法约束不了他,字法约束不了他,古人的样式也约束不了他,他的思想和心灵是自由的。他从来不愿意做“奴隶”,相反,一切成法、一切样式、一切刀法都成了受他驾驭的“奴隶”。他认为:“艺术没有程式,打破规律才是正道,玩得开心自我就是高。”显然,没有大智慧,做不到这一点。

如果了解夏宇的生活习惯,再反观其印作和书作,则不难发现他取法大自然的途径。宾馆走廊里的一个摆件,大学校园里的一个雕塑,景观湖边的一片密林,破旧墙面的一片斑驳,电梯里的一张地毯,都会不经意中成为他的取法对象。他经常用手机、照相机记录这些生活中的灵感,经常会用镜头拉近和放大物象的局部,取其肌理、色彩和感觉,为创作所用。他深谙宏观与微观的关系之理,那些被拉近、被放大的局部镜头,经过他的简单处理,画面肌理、色彩与光感美妙得让人难以言状,更看不出其来源。众所周知,宏观(大到天体宇宙)与微观(小到微观粒子)的关系是西方现代科学领域最具有前沿性的论题,我时常惊诧于作为艺术家的夏宇,何以就知晓现代科学前沿之理。也许是对“道”的追求,使夏宇对现代科学之“理”,不学而知,也未可知。不管怎么看,夏宇作品对自然造化的取法,暗合古人对“法”的认知理论,“法”来自造化,来自思想认知。在某种程度上,师“造化”与师“心”,可以达到统一。

有情·有趣·有境

“情”“趣”“境”是衡量中国书画艺术品品质的重要因素。书画家无“情”,则作品不足以成立;无“趣”,则作品不生动;无“境”,则作品难以意韵悠长。关于书画作品的“情”与“境”,古人论述甚多,书画家也多予以重视。至于“趣”,则被很多人忽视。清代戴熙在《习苦斋题画》中说:“画本无法,亦不可学,写胸中之趣而已。趣有浅深,愈深则愈妙,要未有无趣而成画者也。”他提出的“画本无法”“无趣不成画”等命题,在今天看来,仍具有重要意义。而且“趣”还有大小、深浅之分。陈子庄则强调“机趣”,他说:“作画须得机趣,而机趣往往一瞬即逝,不可复得。”他还认为,凡是能重复的画,都算不上是艺术品,真正的艺术品是以性灵作画,凡是好画,本人第二遍是画不出来的。

看夏宇的作品,无论篆刻还是彩墨书法,都是“情”“趣”“境”兼具。他是个性情中人,作品都是在激情和灵感来临时创作出来的,作品蕴含之“情”自然不必多说。无疑,夏宇善于造“境”。观其彩墨书法和篆刻作品,画面布局与风格设定一方面充分考虑所书、所刻文字内容的字面含义;另一方面他还不满足于此,并着力将画面意境进行了延伸。如彩墨书法《泽如时雨》,分明有雨后万物得以滋润的意境;彩墨书法《道法自然》,观者从画面似乎能看到天地混沌状态中无序和有序的关系;彩墨书法《自胜者雄》,那个“胜”字采用了吸收颜体之端庄、厚重气象的行楷榜书,同时配合了同样气韵的草书“自”字,不如此似乎无法表达“自胜”的力量,而“雄”字老辣的狂草用笔又恰到好处地再现了狂而不傲、积健为雄的豁达气概。再加上色彩搭配所造成的情绪感变化,真是妙不可言。

夏宇也擅长造“趣”,通过“趣”进而营造了作品之“奇”。比如他的篆刻作品《问道》,首先映入观者眼帘的是一个“门”字。“门”下苍茫缥缈,下面才是结体稳重的“道”字,道字的处理略抽象,有点“大象无形”的感觉。这方印看后的整体感觉,就如进入了五台山的一个道观,在烟火缭绕中问“道”,并且隐约可见“道”中之法门。还有他给我刻的《雀鸣轩》一印,从印中我读出了房屋、窗户、室外空间、鸟和树枝等形象,真是奇趣横生。我根据他的意境,总结了两句—“小轩闲来静坐,雀鸣亦需知音”,请他刻在了边款里,两人一来二去地在微信上讨论,不亦乐乎。他的裂变印作《半窗残月》《上善若水》等都采用了类似的处理手法,作品富有奇趣,同时有情有景有境,大开大合,虚实相生,苍茫浑厚,非高手不能为也。

据悉,夏宇彩墨书法作品创作的成功率并不高。他经常趁激情来时,狂书数十纸,而佳者也就四五纸。当然这一方面是因为他对自己的作品要求高;另一方面也是“机趣”使然,转瞬即逝的性灵和机趣,必须在须臾之间完美地留痕于纸张。因而这些作品都无法复制,每一张作品都具有唯一性。

具象·抽象·意象

中国绘画关于具象与抽象的讨论,集中在“似”与“不似”这一对范畴上。从齐白石的“妙在似与不似之间”,到黄宾虹的“不似之似为真似”以及“不齐而齐,齐而不齐,此自然之形态,入画更应注意及此”,无不说明作画不是重复自然物象,而是在具象和抽象之间。意象是近些年概括中国画造型手段用得最多的一个词,正是强调意象,才使得绘画形象与自然物象存在“不似之似”的微妙关系,越来越得到共识。

书法和篆刻的主要载体是文字,尽管有象形文字的存在,书法篆刻家们一般还不涉及具象、抽象、意象这些绘画中的概念或表现手法。然而,夏宇不同。在他的彩墨书法和篆刻作品中,他以抽象的手法强化了对具体形象的描绘和表达。如前所述,他的很多作品,都可以得到基于具象层面的形象化解读。一般而言,具象形象偏重于感性思维,抽象形象更偏重于理性思维,因为后者需要作者别具匠心的概括。也就是说,夏宇的创作,感性与理性思维兼具,这是他作品显而易见的特征。另外,在处理具象与抽象要素方面,他似乎把握了一个度,既不过于具象,又不完全抽象。这个“度”,恰似黄宾虹的“不似之似”的“度”和齐白石“似与不似之间”的“度”,可意会而不可言传。而且针对每幅作品所涉及内容字义的具体情况,这个“度”也会有所不同。

除了具象和抽象的表达手法之外,意象显然是讨论夏宇作品无法回避的重要论题。中国画强调“意象造型”“意象色彩”,其主旨是作为艺术创作主体的“我”,其眼中之物、胸中之物和手中之物。造型是“我”眼中、笔下对物象形体的描绘,色彩亦是“我”眼中、笔下对物象色彩的认知,尽管这种认知未必完全符合客观实际。在这方面,夏宇深得中国画的意象构成尤其是意象色彩之妙。他的色彩饱满、厚重、热烈,色彩的饱和度高,层次丰富,富有变化,不同的色系既有对比又有过渡。在黑色水墨线条的掩映下,这些强烈的色彩并未让人感到烦躁和不安,而是感觉到“新鲜”,这就是墨彩交融的妙处。拙见以为,夏宇的彩墨书法作品,为我们衡量书法作品的指标体系贡献了一个指标,那就是色彩的“鲜活度”。

他的彩墨书法,我曾反复观摩欣赏,每一幅都让我读出了四个字,那就是“生机为运”。那些似字非字、似画非画的“画面”,仿佛就是孕育生命的春天,就是包含深沉感情的黄土地,就是激越跌宕的三峡激流,就是绚丽多彩的美梦。他以彩墨的形式記录了这些场景,或者说他以画笔复原了心中的意象。观看他的彩墨作品《风生水起》《无我》《心和气平》等,我能感受到他心中的蓝图,我曾笑谓友人说,夏宇一定是画出了他前日夜里的美梦。

技·思·道

古人说:“技进乎道。”我认为这里面包括三层内涵:一、要有高超之“技”作为基本前提;二、“技”不是目的,目的是用来表达“道”、通向“道”;三、高超之“技”就一定能表达“道”、一定能通向“道”吗?未必。中间还有一个层次,那就是“思”之深,没有思想的深刻性做保障,高超之“技”未必就能“进乎道”。夏宇有一方印,刻的是“进乎技矣”。从表面上看,这似乎把“技”和“道”的关系说反了,但实际上,他是在以幽默的口吻“自嘲”,讲的还是“技进乎道”,或者说是他对“技进乎道”深入而辩证的思考。

从技法上看,夏宇的技术已经超越了传统书法篆刻的技术而向绘画领域交叉渗透。如前所述,他篆刻的刀法难以识别,刀随我运,上下翻飞,不见其迹。他取法的古人样式也难以识别。我曾请他以圆朱文形式为北京大学燕园印社治“燕园印社”一印,印成后,效果远超诸人预料。因为他的圆朱文印刻出了写意感觉,其意境比那些以治圆朱文印而闻名的印家作品更胜一筹,真是前所未见。我曾见过他吸收鸟虫印和唐宋官印九叠文要素的作品,哪里还有一点学习古人的痕迹?一切师法来源,均化为我用,吃百家饭而长自身肉,圆融无迹。他那些鸟虫元素并不拘泥于鸟虫篆本来所具有的工整性与装饰性,说是鸟虫而非鸟虫,说不是鸟虫又是飞动的鸟虫。古代刻板的九叠文,到他手里也被化腐朽为神奇,奇曲盘绕变成了神秘莫测,简直是遗貌取神、大刀阔斧,真大手笔也!这种浑化无迹、无法而又有法的技术,是他绚丽烂漫印风形成的基础。

就他的彩墨书法而言,他显然对日本以手岛右卿为代表的少字数派书法有过深入研究。前人现代书法中所关注的一些元素,如运动、速度、冲击、力量、线条张力、空间分割、点线面的关系等,他都有深入体会并自觉加以运用。除此之外,他还有自己更加关注的点。比如,对线质与线性,他曾专门撰文进行过阐释。他认为线质是指线条的视觉质量,而线性是指线条的视觉特性。他在篆刻和书法中强化线质和线性的不同组合,进而形成自己的语言。再如,他强调所谓“散锋飞字”技法,散锋里加入搅转用笔,使得散锋中的每一条线通过笔锋的扭曲、旋转、交合、交叉而产生立体感,这样就区别于一般的枯笔一画而过的平面化处理方式。据说他常观察“古藤缠树”现象,进而对散锋的笔法引发思索并加以改进。

他在书法和篆刻创作中采用了更加多元化、多层次、多角度的处理方法,如象形、会意、造境,取得较好的效果。中国画里的泼墨、破墨、积墨法,以及墨破色、色破墨、积色、撞色等技法,也时不时在他的彩墨书法作品中出现,甚至成为常态。这种多元化的表达手段,丰富了画面内容,保证了气韵的生动和气息的流畅,当然也在一定的程度上给读者造成了某种神秘感,增加了作品的可看性、可感性和可悟性。值得指出的是,夏宇的书法和篆刻作品,既有空间的概念,也有时间的概念,前者不难理解,后者也许是他的创造。其作品的色彩并不是一次完成的,要待画面干后视效果进行再次和多次的积色。奇妙的是,这种无意中对“施色过程”的记录,使作品具备了时间和过程的特征,比如彩墨书法《天地长久》,色彩将读者的视线向纸面的纵深引导,仿佛让人看到宇宙的运行规律,感觉既有空间,也有时间。

夏宇的高超技法是其作品高质量的基本保障。在技法层面以外乃至技法本身的独立性上,他思考甚多。石涛上人说:“夫画贵乎思,思其一,则心有所着而快,所以画则精微之,人不可测矣。”可见,“思”对于画者的重要性。他认为,有奇想才能有发展;对于前辈大师,他喜欢避之而非从之;对于文化,他抱着开放包容的姿态,无论是儒、释、道,还是古今中外,他都能取其所需。很多朋友都读过他的《乂庐杂言》,他的杂言不求条理性和系统性,却有着思想的深度。清代篆刻家陈鸿寿说:“书画虽小技,神而明之,可以养身,可以悟道,与禅机相通。余性耽书画,虽无能与古人为徒,而用刀积久,颇有会于禅理,知昔贤不我欺也。”陈氏篆刻由技而进乎“禅理”之道。从夏宇的书法篆刻作品中,我们似乎也初步读出了他想表达的“天机”“天籁”之道。然而,老子说“道可道,非常道”,“道”难以名状,但每个人心中对“道”都有自己的理解。我没有问过夏宇所追求的“道”是什么,但老子又说“大道至简”“大象无形”“大巧若拙”。这可能带给我们对夏宇未来艺术面貌的一种期盼,那就是摒除繁华,用最简单的方式概括他心中的大道,也未尝不是一种可能。