魏晋至明代隶书发展脉络梳理

聂国强

关键词:隶书;风格;研究;对比;差异

20世纪以来考古的大发展,极大地拓宽了当代书法家的视野,为书法创作提供了崭新的参照。但是就隶书而言,当代书法家在研究和创作时太受制于清代以来的碑学观,受制于个人的审美观,今天大多数人对于“碑学”笔法的认识仍然停留在表面,认为碑学笔法就必须写出金石残破的“剥蚀感”;对于范本取法也趋向偏激,一味追求所谓“丑”“怪”“拙”,并努力在清人的碑学理论中找到理论依据,大张旗鼓地宣扬自己实践的“合法性”。书法家在撰写隶书发展史时往往带有强烈的感情色彩,喜欢的重点写,反对的省略写,导致隶书这条脉络是支离破碎的。同时,他们将更多精力放在汉代隶书和清代隶书上,而对于从汉之后到清之前隶书是如何发展延续的,目前在很多书法史中并没有一个清晰的讲解,这给我们广大书法专业的学生留下了许多疑问。所以,我们要为学生理清楚魏晋至明代隶书是如何延续发展的,每个时期的风格特征又是什么。

一、魏晋至隋代隶书趋向楷书化的风格

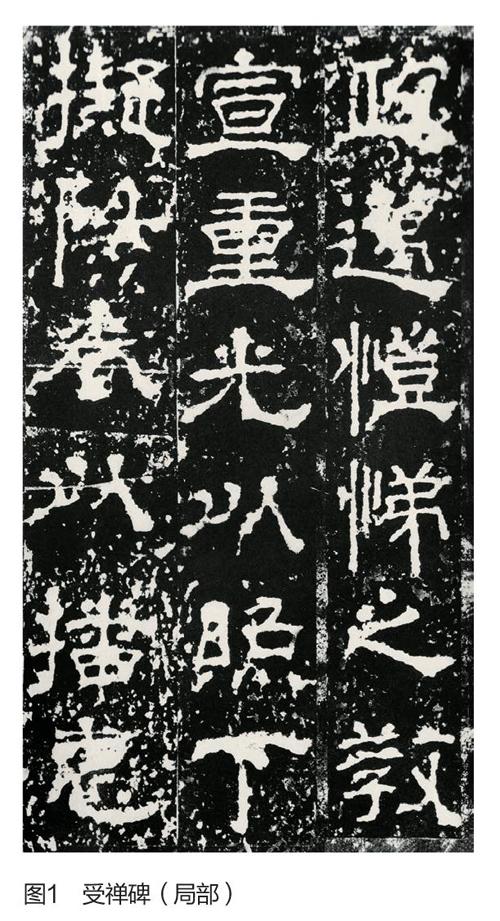

公元220年,东汉灭亡,进入三国时代。在魏国出现一些著名的隶书作品,如《受禅碑》(图1)、《上尊号碑》《孔子庙堂碑》《曹真碑》《孔羡碑》《王基碑》等,其中《受禅碑》《上尊号碑》最为有名。虽然我们今天的书法研究和书法创作已经很少有人再提及这些碑刻,但实际上在明代和明代之前《受禅碑》《上尊号碑》一直被给予极高的评价。如元虞集《题魏〈受禅碑〉》云:“华歆《劝进》钟繇笔,妙画千年不可磨。”(虞集《道园学古录·卷三十》,四部丛刊本)明代王世贞评《受禅碑》云:“是司徒王朗文,梁鹄书,太傅钟繇刻石,谓之三绝碑。一云,即太傅书,未可据也。字多磨刓,然其存者古雅遒美,自是钟鼎间物。”(王世贞《弇州四部稿·卷一百三十四》,明万历刻本)孙矿《〈书画跋〉跋》云,《受禅》《劝进》“二碑余皆有之,虽磨刓甚,然字犹半可识,真斩钉截铁手也。余不解隶法,至睹此碑,则把玩不能释手也”(孙矿《〈书画跋〉跋·卷六》,清乾隆刻本)。也就说元明人认为曹魏时期的隶书是汉碑范畴,并尊为古法。他们的观点遭到了清人的反驳,如郭宗昌《跋〈曹全碑〉》云:“弇州识洞千古,以方整、瘦劲、寡情为汉法,是柳诚悬辈可尽晋法也。”(郭宗昌《金石史·卷上》,清知不足斋丛书本)又清王弘《魏〈劝进表〉跋》云:“王弇州以方整、寡情为汉法,予谓正魏法耳。”(王弘《砥斋集·卷一》,清康熙刻本)我们从中可以看出王世贞和郭宗昌等人对待汉魏碑刻的不同看法。客观来讲,《受禅碑》《上尊号碑》《孔子庙堂碑》等曹魏碑刻实际上是对汉碑“方整”一路的继续与发展,其字形轮廓更加趋于方整,在起笔处又增加了“折刀头”的用笔。这种“方整”的隶书风格让原本多样化的汉隶风格不断走向统一。这种风格的产生在很大程度上与楷书的发展有直接的关系。汉代之后楷书逐渐成熟,也慢慢取代了隶书,作为日常书写字体。这样一来,隶书的功用也越来越像篆书,类似今天端庄的“黑体字”效果,不断趋向规律化和装饰化。简言之,曹魏隶书风格的产生是因书体功用化发生改变而产生的,只是因为曹魏与汉代相近,所以总的来讲曹魏隶书还大量保存着汉代隶书的造型特点,正所谓“鸿都流风,去之未远”。但是随着时代的更迭,楷书不断发展,隶书风格受到楷书的冲击越来越大。从曹魏一直到初唐,其间产生了一种新型的隶书风格。这就是隶书的楷书化,甚至有时变得楷隶难辨。下面举例说明这种风格的发展过程。

在刊刻于三国时期东吴凤凰元年(272)的《谷朗碑》(图2)中,这种楷化的迹象越来越明显。甚至前人在定位《谷朗碑》书体时,对于是篆是隶也是有争议的。康有为就说:“由隶变楷,足考源流。”(康有为《广艺舟双楫·卷三》,清光绪刻本)可见其楷化的程度。《谷朗碑》出现在东吴末期,此时北方已经是西晋的天下,西晋的隶书刻石沿着曹魏隶书脉络继续发展,其中最具代表性的作品有《郛休碑》《孙夫人碑》《吕望表》等。清刘熙载说:“晋隶为宋、齐所难继,而《孙夫人》及《吕望表》尤为晋隶之最。”(刘熙载《艺概·卷五》,清同治刻古桐书屋六种本)在总体上,西晋的隶书字形进一步由曹魏隶书的正方走向长方,这种字形结构更多地呈现一种峻整、超逸的特点。

东晋时期纯正的隶书作品已经非常少见,比较著名的如《好大王碑》(图3)。该碑立于东晋义熙年间(405—418),隶书的蚕头雁尾并不明显,用笔简洁,字形方整,但在方整外形下的内部空间变化很大,总体呈现一种敦厚、可爱的空间造型。该碑之所以特殊,是由于其地處偏僻,楷书对其影响较少,所以仍然传承着汉代隶书的传统风格。可以说,《好大王碑》的产生是一种例外。在东晋的墓志中纯正的隶书也不多见,保留隶书特征最为明显的是《谢鲲墓志》。《谢鲲墓志》属于东晋早期的作品,横画的起笔非常强调“折刀头”的用笔方式,字形整体呈扁平状,两端向上挑起。当然,它在用笔上也已经有明显的楷书化倾向,尤其是捺画在书写上近乎楷书。可以说,在整个东晋的铭石书中,纯正的隶书非常少,更多的是一种楷隶书法或者是隶楷书法。所谓的楷隶书法,以楷书为主体,而杂糅着隶书的成分。如康有为《广艺舟双楫》评价《爨宝子碑》云:“朴厚古茂,奇姿百出,与魏碑《灵庙》《鞠彦云》皆在隶楷之间,可以考见变体源流。”(康有为《广艺舟双楫·卷三》,清光绪刻本)在这一时期的墓志之中,楷隶作品主要有《颜谦妇刘氏墓志》《夏金虎墓志》等。与之对应的是隶楷书法。隶楷书法在结体上以隶书体势为主,但用笔上融入楷书成分。这一类的墓志书法如《王兴之夫妇墓志》《王闽之墓志》《王建之墓志》《王丹虎墓志》等。在这些作品中,几乎没有纯正的隶书作品产生,可见楷书对隶书的冲击。但是从今天的审美来看,这种隶书楷化的影响却给这一时期的书法甚至整个书法史带来了一股新鲜的空气。

南朝时期,受禁碑的影响,流传的碑刻墓志和石刻书法并不多,如著名的《爨龙颜碑》(图4)、《瘗鹤铭》《刘怀民墓志》《刘岱墓志》等。这些碑刻都是楷书,并没有隶书作品,基本完成了由隶到楷的过渡。虽然部分碑刻仍然掺杂着隶书成分,但是已经不如东晋时期的风格明显。

与南朝相对的时代是北朝,即从北魏统一北方到隋文帝建立隋朝这一段时间的总称。在书法上,我们又可以将这个错综复杂的时代划分为两个大的阶段。第一阶段:十六国至北魏后期。这一时期书法延续了魏晋的书风,即保持着楷与隶结合的特点。但这种风格是一种无意识的不自觉状态,如前秦的《广武将军碑》(图5)。该碑有篆隶之意,又掺杂楷法,结字跌宕多变,往往也定为隶书范畴。北凉《沮渠安周造佛寺碑》,横画笔法“折刀头”特点更为明显,在起收笔的两端往往翘起,外形上看似隶书,但是已经打破了东汉甚至魏晋隶书的结字法则。孝文帝迁都洛阳之后,洛阳的龙门石窟造像题记已经成为主体书法,形成了风格鲜明的魏碑楷书。其中也有极少的作品带有隶书风格,如《郑长猷造弥勒像记》。第二阶段:东魏、西魏至北齐、北周时期。在这些政权实行的汉化改革中,其文化政策具有浓厚的复古色彩,以至于当时的墓志书法有向隶书复古的倾向,往往楷书中混杂隶书笔法,如东魏《李挺夫人刘幼妃墓志》、西魏《邓子询墓志》等。到北齐,复古倾向最为强烈,出现了大量的隶书(隶楷)作品,尤其以墓志居多,代表作品如《陇东王感孝之颂》《郑述祖重登云峰山记》《高百年墓志》《高润墓志》《高公主墓志》《窦泰墓志》《徐显秀墓志》等。北齐的这些隶书碑刻大多沿袭魏晋时期的隶书特点,用笔方整,结构瘦硬。从某种意义上说,在南北朝楷书发展已经让隶书的生存空间越来越小、隶书几乎处于摇摇欲坠的状态时,北齐隶书的出现使得整个隶书的发展脉络清晰、连贯起来。

北齐的复古书风又直接影响了隋代书法。隋代隶书在风格上与北齐隶书十分相似,如《杨秀墓志》(图6)以及《王夫人墓志》《张景略墓志》《郭休墓志》《关明墓志》《尔朱敞墓志》《朱宝墓志》《元范妻郑令妃志》《王荣暨妻刘氏墓志》等。总体而言,隋代隶书并没有在北齐隶书的基础上有发展和创新,仍然是隶书楷书化风格的延伸,这种风格一直延续到初唐。

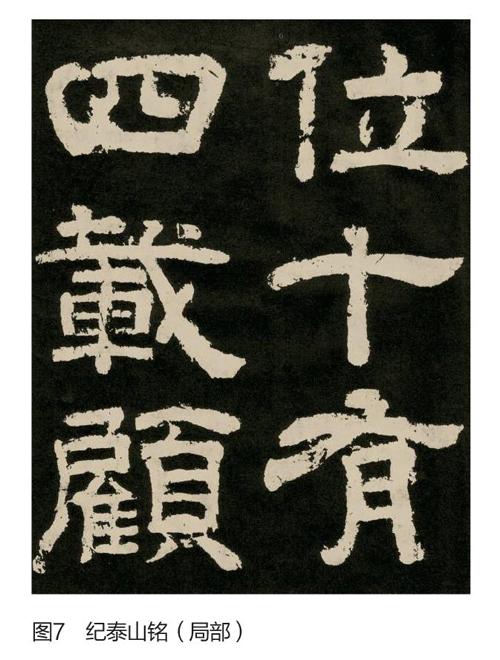

二、唐宋隶书趋向“丰腴肥美”的隶书观

柯昌泗在《语石异同评》中说:“唐人分书,明皇以前,石经旧法也,盖其体方势峻。明皇以后,帝之新法也,体博而势逸。韩蔡诸人,承用新法,各自成家。”[1]从中可见,唐代隶书以唐玄宗时期为界可以分为两个阶段。第一阶段继承了“石经旧法”,传承了隋代隶书,隶书楷书化特点明显,尤其以欧阳询的隶书为代表,如《徐州都督房彦谦碑》《大唐宗圣观记》等,这些作品在某种程度上还保存了方劲、古拙的魏晋之法。初唐的隶书都直接或间接地受到欧阳询的影响。又如殷仲容,传世隶书有《褚亮碑》《武氏碑》《马周碑》等,还有薛纯陀等人的作品。总体而言,初唐时期隶书受《熹平石经》风格影响,并延续北朝后期到隋朝隶书遗风。这种风格特征直到唐玄宗的隶书出现才发生了革命性变革。正如王世贞云:“古法自开元帝始尽变也。”(王世贞《弇州四部稿·卷一百三十五》,明万历刻本)从唐玄宗时期开始,魏晋以来漫长的隶书楷书化进程结束,隶书风格发生了重大的变化,集中体现了唐代崇尚丰腴的审美特点。唐玄宗隶书作品很多,代表作品有《纪泰山铭》(图7)、《石台孝经》《鄎国长公主神道碑》《阙特勤碑》《裴光庭碑》《凉国长公主碑》等。其中《纪泰山铭》最为有名,也是唐代隶书的代表作,后世对其评价极高。王世贞跋《泰山铭》云:“《纪泰山铭》,隶法虽小变东京,最为秾劲,饶古意。”(王世贞《弇州四部稿·卷一百三十四》,明万历刻本)又云:“《纪泰山铭》者,虽小变汉法,而婉缛雄逸,有飞动之势。”(王世贞《弇州四部稿·卷一百三十五》,明万历刻本)清代孙承泽也提出了与王世贞相似的观点:“唐初诸人隶古犹略存,汉法如孔庙诸碑是也。至元宗而始一变,力趋丰艳,汉法荡然矣。所书《太山铭》字大七八寸,雄伟可观,绝胜他书,是其最得意笔。”(孙承泽《庚子销夏记·卷六》,清文渊阁四库全书本)王文治甚至认为该碑“不让汉碑”[2]。唐玄宗的另外一件与《纪泰山铭》风格相似的作品是《石台孝经》,丰妍匀适,雄俊可喜。王世贞甚至把唐玄宗的这种隶书风格跟杨玉环联系在一起:“明皇酷嬖太真(杨玉环)无所不似,隶分体不免作丰容艳肌时状。”(王世贞《弇州四部稿·卷一百三十五》,明万历刻本)在唐玄宗隶书的影响下,韩择木、蔡有邻、史惟则等人也都留下了一些著名的隶书作品。韩择木有《叶慧明碑》《告华岳文》等传世,朱长文在《续书断》中将其作品评为“妙品”(朱长文《墨池编·卷三》,清文渊阁四库全书本)。韩择木之子韩秀荣、韩秀实、韩秀弼等也都擅长隶书,其中韩秀弼有《臧希晏碑》流传。再如蔡有邻有《尉迟迥庙碑》,史惟则有《大智禅师碑》等隶书作品传世。此外,唐代隶书名家还有顾诫奢、梁昇卿、刘昇等人。关于唐隶,其价值远远没有受到后人的重视。关于这一点,王文治的评价尤为中肯:“近世人言分隶,往往轻唐而重汉,真与耳食无异,愿与知书者共鉴也。”[2]

宋代刻帖成风,“尚意”的行书大兴,隶书名家并不多,但是也不乏少量的精品出现。从整个宋代留下的隶书作品来看,许多作品都继承了唐代隶书风格,尤其以北宋隶书最为明显。北宋时期最具代表性的隶书作品是《文宣王记碑》,立于宋淳化二年(991),徐休复撰文,彭扆书。《文宣王记碑》结字方扁,点画厚重饱满,波挑极为明显,呈横向发展趋势,通篇看来,完全是唐代隶书的延续。宋代早期的隶书还有王钦若为五代杨凝式《夏热帖》书写的题跋,这是宋代为数不多的隶书墨迹作品,点画形态多有装饰意趣,尤其是对捺画进行了有意的夸张。虽然这件作品章法打破了界格的限制,但总体的结构特征和精神面貌还是唐代隶书的风格范畴。这两件作品也佐证了姜夔所谓“国初以来多作唐体”(姜夔《绛帖平·卷一》,清武英殿聚珍版丛书本)的论断。宋四家是这个时代书法的高峰。根据史料来看,虽然他们四家都或多或少地接触隶书,但是最为可信的只有米芾,如米芾的隶书《智慧清静经》被收入在《绍兴米帖》。尽管米芾自称取法汉代《刘宽碑》,但是这件作品从风格上看明显取法唐代隶书。只是米芾的艺术个性打破了唐隶平正的格局,结字左低右高,有行无列,写出了“尚意”的风格。北宋隶书除了继承唐隶之外,还传承了魏晋方整一路风格。如王洙书《范仲淹碑》,此碑结体呈长方形,点画方整匀称,整体风格接近魏晋隶书,甚至有唐代早期欧阳询隶书的影子。北宋的司马光也擅长隶书,他流传的隶书作品有《王尚恭墓志》。这件作品风格与王洙《范仲淹碑》十分相似,都是魏晋隶书的范畴。南宋时期,随着金石学的不断发展,出现了许多隶书著作,如洪适的《隶韵》《隶释》《隶续》,娄机的《汉隶字源》等。这些隶书著作的出现推动了南宋隶书的发展,使得这一时期的隶书应用十分廣泛,有墓志、碑碣、题铭等各种形式。如南宋《欧阳棐墓志盖》、胡慎修书《欧阳氏墓志盖》等,这些隶书碑刻均受到汉代方整硬朗的隶书影响,但是并没有汉碑的精神气质。南宋最著名的隶书名家是晏袤,他的作品《山河堰落成记》(图8)是宋代隶书史上的高峰。其字结体开张,气象雄阔,用笔放纵。清人欧阳辅《集古求真》谓:“宋人隶书,当以晏袤为第一。此记雄厚生动,具有汉人遗意,杂置汉碑中,几难分别。”[3]此外,晏袤还书有《释阁道碑》。该碑受到了四川及陕西褒斜道一路的汉隶影响较大,但是显然写得过于拘谨,并没有达到《山河堰落成记》的艺术水平。总之,宋代隶书既有唐代隶书风格,也有新的面貌。

三、元明隶书趋向“方整瘦硬”的共同审美

元代书法的崇古思想进一步推动了元代隶书的发展,具体表现在隶书名家众多,流传至今的作品数量也很多。除了石刻隶书,还有大量墨迹作品,既有独幅,也有书画引首、题跋等。

提到元代书法,首先我们要提到赵孟。他是一位多体兼能的书法家。鲜于枢曾评价说:“子昂篆、隶、正、行、颠草,俱为当代第一。”(张丑《清河书画舫·卷一》,清文渊阁四库全书本)就隶书而言,赵孟流传作品较少,从《六体〈千字文〉》中可以看到其隶书风格面貌。该隶书起笔如“折刀头”,点画瘦硬,结构方整,整体带有楷书的基本特点,基本可以看出受到魏晋隶书的影响。其弟子杨载的观点也证实了这一点。杨载《见赵公行状》云:“隶则法梁鹄、钟繇。”(倪涛《六艺之一录·卷一》,清文渊阁四库全书本)尽管流传作品较少,但是赵孟身居高位,所以对隶书在元代复兴有着重要影响,并且他的这种隶书一直又影响了明代书家。

如果说赵孟在元代隶书实践中起到了推动作用,那么在理论上树立审美标准的则是吾丘衍。吾丘衍《三十五举》本来是篆书和篆刻的重要理论著作,但是“十七举”的隶书观对后代隶书的发展影响深远,历代学者在谈及隶书时常常以此作为审美标准和法则。《三十五举》之“十七举”云:“隶书人谓宜匾,殊不知妙在不匾,挑拔平硬如折刀头,方是汉隶书体。《括》云:‘方劲古拙,斩钉截铁。备矣。隶法颇深,具其大略。”(吾丘衍《学古编·卷上》,明夷门广牍本)方整、平硬、折刀头是这个时代隶书的重要审美标准,一直影响到明代和清初。

吾丘衍的弟子中影响最大的是赵期颐和吴叡。其中吴叡有隶书作品传世,如《离骚》和《道德经》。吴叡隶书结构工稳,用笔严谨,有石刻和枣木雕刻的感觉。陶宗仪《书史会要》评吴叡云:“工篆隶,而于古隶尤精,但笔画雕刻,人以为病。”结合作品来看,显然吴叡接受了吾丘衍的隶书观。吴叡的弟子褚奂也有隶书作品《张渥〈九歌图〉卷隶书对题》传世,风格直接传承吴叡。正如陶宗仪《书史会要》评褚奂云:“篆隶书专学吴叡,惜其不能以古人为师,使遂止于此耳。”吴叡的弟子朱珪也写隶书,可惜没有作品传世。

除了赵孟以及吾丘衍和他的弟子外,元代写隶书的书家还有很多。如萧,存世的隶书作品有《无逸篇》,通篇用笔精到,结构工整,也有木雕之味。又如杜本,有隶书作品《跋〈睢阳五老图〉》。该作品结体严谨,但是用笔较元代各家更加厚实。陶宗仪《书史会要》说杜本“隶书学汉《杨馥碑》”,或许笔法厚重跟此有关。虞集也是元代隶书名家,陶宗仪《书史会要》甚至评价他“古隶当代第一”。虞集传世作品也很多,主要是隶书题跋,如《跋赵孟陶诗》《任仁发〈饮中八仙图〉后跋》《题柯九思〈晚香高节图〉轴》等,风格是元代流行的风格。隶书名家还有苏大年、钱良佑、陆友、赵雍、李介石、俞和等。总的来讲,元代隶书非常重视法度,追求工整典雅之美,也就是吾丘衍所谓“方劲古拙,斩钉截铁”的隶书观。这种隶书实际是指曹魏《受禅碑》《劝进表》一路的隶书,但是元代一直将其称为“汉法”隶书。这种“汉法”影响下的元代隶书又传承到整个明代。

明代以吴门书派的隶书成就最高。吴门隶书在很大程度上继承了元代隶书的艺术风格和理论观点。在理论上,元代吾丘衍的隶书观直接影响了明代的王世贞。在实践上,赵孟则直接影响了文徵明。

首先看明代的隶书观,王世贞在《弇州山人四部稿》中说:

衍又曰:“隶书人谓宜扁,殊不知妙在不扁,挑拔平硬如折刀头,方是汉隶。”衍此语尤合作,正《受禅》《劝进》之所以妙也,近代文徵仲得之。

又说:

汉法方而瘦,劲而整,寡情而多骨;唐法广而肥,媚而缓,少骨而多态。此其所以异也。

通过上面两段话可见王世贞的观点来源于吾丘衍。王氏的论述指明了当时隶书的取法对象,以及当时的审美主张,更说明了文徵明是整个明代隶书的代表人物。明黄道周《石斋书论》云:“分以文徵君第一。”[4]文徵明的传世隶书有很多,以引首、跋尾为最多,还有少量独幅作品。如《康里子山书李白诗卷隶书跋》《〈清明上河图〉记》(图9)以及《隶书〈千字文〉》《自题〈金山图〉轴》《〈永锡难老图〉并诗引首》《自书〈赤壁胜游图〉引首》《真赏斋铭并序》《毛先生饯行诗》《渔父词十首》《〈两溪图〉引首》《沈周〈江山清远图〉卷引首并跋》《〈潇湘八咏〉书画册引首》《题唐寅〈墨竹图〉卷引首》《跋〈四朝墨宝图〉》等。文徵明的隶书作品总体上可以分为大字和小字部分,大字隶书方整端庄,受到曹魏《受禅碑》《劝进表》的影响。小字隶书用笔劲挺,结构谨严,非常接近吾丘衍“挑拔平硬如折刀头”的艺术主张。此外,我们发现文徵明或者整个明代的隶书还有一个鲜明的特点就是很多字体结构已经超出了隶书的范畴,大量掺杂篆书结构,甚至部分结构超出了小篆的范畴,有传抄古文的写法,有时我们将这种风格的隶书称为“传抄体系”隶书。

文徵明的后代和弟子也都写隶书。如文彭也有许多隶书作品传世,有《跋唐寅行书律诗》《跋宋马和之〈诗经·周颂〉十篇》《明陈道复〈墨花图〉引首》《隶书〈有美堂记〉》《明张羽行书〈怀友〉诗引首、跋尾》《陈淳〈花卉图〉册》等。对于文彭的隶书,王世贞于《弇州四部稿续稿》中这样评价:“先生少承家学,善正行草书,尤工古隶,咄咄逼其父。”可见隶书风格与其父文徵明非常相似,细心比较,我们不难发现在这种相似之中也有不同。文彭的隶书更见“洒脱”,正如王文治云:“精熟不如父,而潇散之气过之。”[2]吴门书派写隶书的还有宋克、沈周、王鏊、项元汴、文伯仁、文震孟、陈道复、朱朗、陆师道、陆士仁、许初、王穉登、张复、顾亨、朱治登等。这些人中大部分都完全以文徵明的隶书为楷模,基本没有突破可言。但是陈道复作为文徵明的弟子,在隶书风格上做出了一些突破。王世贞评其篆书云:“不甚经心,而自有天趣。”(王世贞《弇州四部稿·卷一百五十四》,明万历刻本)其隶书也如此,如“若耶溪”三字(图10),已经不再像文徵明及其更早期的隶书那样谨慎规矩了,而是加入了草意。吴门书派之外,我们讲到明代隶书还必须谈及晚明一位隶书名家宋珏。宋珏改变了元明以来取法曹魏隶书的传统,他的隶书从《夏承碑》入手。从宋珏总体的创作成果来看,虽然他没有完全摆脱明代人的笔法,但从隶书发展过程来看已经是独立之举了,也有“莆田派”之称。宋珏的隶书又直接影响了清初的郑簠、万经等人,促进了前碑派书家隶书革新与发展。

由晚明入清的移民中,也有许多擅长写隶书的名家,如王铎(图11)、王时敏、傅山、程邃等人。他们在隶书上的创作实践为清代隶书的全面复兴和发展开辟了道路。

四、总结

汉代之后,从曹魏开始一直到隋代,随着楷书的不断发展与成熟,隶书受到不同程度的冲击,即便是北齐的复古思想也没有改变隶书趋向楷书化这一明确的道路。虽然相对汉碑的多样性有一定的倒退,但是隶书的楷书化在隶书发展过程中也形成了新的风格面貌。唐代隶书因唐玄宗推动而开始了复兴,这种复兴使原本瘦硬的隶书呈现一种宏达丰腴的盛唐之美,也出现了《纪泰山铭》这样的丰碑巨制,实际将隶书又推向了一个新的高度。进入宋代,隶书创作者一方面继承唐隶,一方面追溯汉碑,走的是两条路线。其中南宋晏袤成就最高,使得《山河堰落成记》这样的摩崖刻石一路的隶书又在宋代得以再现。元明两代的隶书实际走的是统一化道路,大字走向方整谨严,小字走向方劲古拙。其中小字隶书题跋是元明隶书一大特色,充满了文人的典雅之美和书卷气息,具有前代隶书没有的风格。

綜上所述,原本在我们头脑中混乱的隶书发展脉络,经过梳理而变得清晰明了。纵观这条线索,笔者并不赞同汉之后隶书一直走向倒退这一看法。由于每个时段隶书呈现出了不同的风格,这让隶书的评价标准发生了变化。同时,值得我们注意的是,在追求书法风格多元化的今天,仅就隶书这一种书体我们就可以创造多种风格。比如北齐墓志可以让我们创造楷隶混杂的风格,唐代隶书可以让我们写出典雅丰厚的隶体榜书。此外,今天大家喜欢将隶书写大,楷书写小,那么元明的隶书风格又为我们小隶书的创作提供了范本,也为我们书写隶书题跋提供了参照。诸如此类,还有多种探索的可能。总之,每个时代的隶书风格值得我们拿出其中的代表作进行深入的学习和研究,这样才能让我们的学生真正走向不同的艺术探索之路。