多学科护理在脑卒中患者中的应用效果

徐宇静

脑卒中是由急性循环障碍导致的局部神经功能缺损,包括出血性卒中和缺血性卒中[1]。该病为我国中老年人群多发病、常见病,发病率较高。脑卒中患者康复时间较长,易伴有抑郁、焦虑等负性情绪,且约60%~80%的患者会留有不同程度肢体功能障碍等后遗症,增加患者家庭和社会负担。

因此,对脑卒中患者积极开展有效护理,可帮助患者改善预后,促进患者早日康复,常规护理能满足患者基本护理需求,对康复具有一定促进作用[2]。多学科护理可充分发挥护理团队中各学科人员的优势,为患者提供更加全面、系统的护理,帮助患者掌握更多与疾病相关的知识,从而提高生活能力,改善负性情绪,有助于恢复[3]。本研究我院治疗的脑卒中患者采用多学科护理的效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2017年4月至2019年6月我院接受治疗的脑卒中患者203例作为研究对象,按照组间基本特征具有可比性的原则分为对照组和观察组。纳入标准:满足全国第四届脑血管病学术会议制定的诊断标准;首次发病,且发病时间不超过7 d;意识清楚,生命体征稳定;无语言、认知功能异常,简易智力测试表(AMT)得分不低于4分;患者及家属知情,签署入组知情同意书。排除标准:心肝肾功能不全;伴随认知功能障碍;伴随恶性肿瘤;近期有抗焦虑、抗抑郁药服用史,或有精神病史;伴随代谢系统、循环系统类疾病;伴有发热或肺部感染;发病之前伴随肢体功能障碍。观察组中男69例,女33例;年龄41~77岁,平均(57.20±10.34)岁;病程1~7 d,平均(3.76±1.08)d;卒中类型:出血性74例、缺血性28例。对照组中男67例,女34例;年龄42~79岁,平均(56.85±9.35)岁;病程1~7 d,平均(4.12±1.11)d;卒中类型:出血性72例、缺血性29例。本研究经通过医院伦理委员会审核,并批准通过。两组卒中类型、病程、年龄和性别比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组给予常规护理。包括健康宣教,保持病房干净、定期消毒,定期监测患者心电图、脉搏、体温,给予运动和饮食指导等。观察组在对照组基础上给予多学科护理。由康复治疗师、副主任护师、主任医师、营养师、心理咨询师、科室护士、责任护士等共同组成护理小组,分别从合理饮食搭配、吞咽训练、心理干预、运动康复、健康讲座、社会文化护理等方面开展护理干预。具体方法为:(1)合理饮食搭配。营养师依据患者情况做好饮食的营养搭配,尽量选择半流质饮食,护理人员将搭配好的食物制成糊状,并将烹饪方法、食物种类等告知患者及其家属,尽量提高患者食欲。护理人员在不改变性状的基础上,对色香味改造,以提高患者接受度。(2)吞咽训练。口腔锻炼,包括空吞咽、鼓腮、张口、叩齿、吡牙等训练,以提高口腔肌肉协调性;舌部锻炼,包括顶舌、卷舌、伸舌等,从而提高舌部肌肉力量。吞咽训练各动作每天训练20次。(3)心理干预。在心理咨询师指导下,由责任护士、护士长及医师共同参与,向患者介绍该病成功康复的案例,打消其内心顾虑,树立战胜疾病的信心;密切关注患者心理情况,耐心倾听患者内心诉求,发现问题及时解决;鼓励患者家属参与康复方案的制订,获得家属的支持和情感理解,从而改善患者的心理状况,以积极态度应对疾病。(4)运动康复。康复治疗师根据患者运动习惯、身体情况、恢复情况等制定康复方案,包括伸展、屈曲关节,平衡、行走训练,活动膝关节及下肢,肢体关节摆放训练,活动手、肘、肩、髋关节、腕等,运动康复以不超过患者耐受力为宜,循序渐进。(5)健康讲座。神经内科专家定期举办专业讲座,详细介绍脑卒中的发病机制、征兆、临床症状、治疗方法、康复训练等知识,告知患者坚持、及时治疗的重要性,掌握疾病相关知识,以减少不必要的焦虑。(6)进行有效交流和沟通。由家属、医师、护士共同参与,为患者创造良好氛围,鼓励、关爱患者,协助其适应周围人际关系和医院环境,鼓励家属定期看望,定期举办集体活动,有助于患者获得良好社会支持和建立良好人际关系,提高患者回归社会的信心和愿望。

1.3 观察指标

(1)比较两组疾病相关知识知晓率。使用医院调查问卷开展评价,调查内容包括饮食知识、疾病知识、康复护理知识、并发症知识4个维度,每个维度包括5个条目,使用4级评分法对每个条目记分,0分代表完全不知晓,1分代表部分知晓,2分代表基本知晓,3分代表完全知晓。每个维度总得分0~15分之间,总分≥10分表示知晓。(2)比较两组运动功能评分(FMA)和生活能力评分(Barthel)。干预前和干预后使用FuglMeyer运动功能评分(FMA)和Barthel指数进行评价。FMA评分满分100分,分值越小表示运动障碍越严重,Barthel指数满分100分,分值越低表示生活能力越差。(3)比较两组焦虑(SAS)、抑郁(SDS)评分。心理状况:干预前和干预后使用焦虑自评量表(SAS)与抑郁自评量表(SDS)评价,SAS总分100分,得分越高表示焦虑情绪越严重,SDS总分100分,得分越高表示患者抑郁情绪越严重。

1.5 统计学处理

采用SPSS 21.0统计学软件,计数资料的比较采用两独立样本的χ2检验,计量资料的比较采用t检验。检验水准α=0.05。

2 结 果

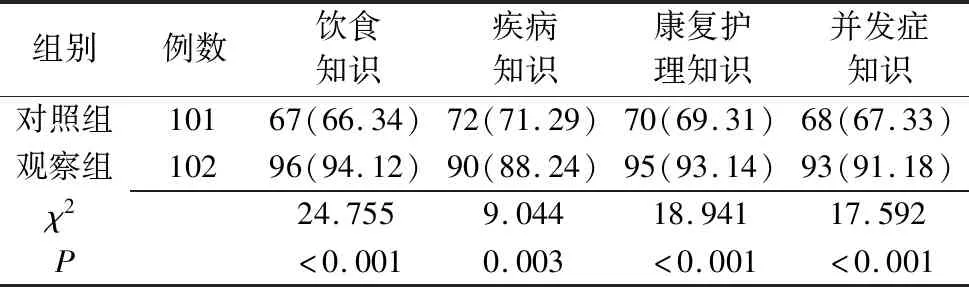

2.1 两组疾病相关知识知晓率比较(表1)

表1 两组疾病相关知识知晓率比较 例(%)

2.2 干预前后两组生活能力比较(表2)

表2 干预前后两组患者生活能力比较(分,

2.3 干预前后两组心理状况比较(表3)

表3 干预前后两组心理状况比较(分,

3 讨 论

脑卒中是常见的脑血管疾病之一,包括出血性卒中和缺血性卒中,多种因素均可诱发[5]。该病发病突然,患者脑内动脉闭塞、狭窄或发生破裂,导致脑部血液循环障碍,神经功能缺损,肢体功能伴有异常,自主生活能力下降[6]。患者在接受治疗后仍然遗留部分后遗症,例如,肢体功能障碍,影响自理能力,降低社会参与度,易产生消极的心理状态和生活态度。采用合理有效的护理干预对患者康复具有重要意义,可改善患者生活状态、心理情绪、社会参与度[7]。目前常规护理是脑卒中患者的常见护理方法,该方法可帮助患者保持良好的休息环境,为其提供运动和饮食指导,通过监测生命体征防止意外情况的发生,但该护理方法较单一,护理内容不够全面,难以获得理想的整体护理效果[8]。

多学科护理基于人性化护理理念,为患者提供了住院管理、个性化治疗和出院随访全过程护理。通过采取多学科护理为患者提供合理饮食搭配、吞咽训练、心理干预、运动康复、健康讲座和社会文化护理,提高患者家属治疗参与度,有助于改善护患关系,提高护理满意度。多学科护理是对患者实施多专业、多学科相结合的综合护理,提高了患者对疾病认知程度,掌握更多疾病相关知识,从而促进患者康复,改善生活质量。多学科护理通过吞咽训练,有助于患者掌握进食、防误吸的技巧,避免由于进食不适和进食缓慢影响其正常生活及社交。多学科护理通过心理干预,有针对性地解决患者心理问题,使患者以积极态度面对疾病,缓解抑郁、焦虑情绪[9-10]。

干预后两组饮食知识、疾病知识、康复护理知识、并发症知识知晓率优于对照组(P<0.05),这表明脑卒中患者在接受多学科护理后可增加对脑卒中疾病的相关认知,正确认识和面对疾病,消除因为不了解疾病产生的不确定感,同时,患者还可通过了解护理方案以及疾病并发症等知识,提高护理依从性和治疗积极性。干预后两组FMA评分和Barthel指数评分均增高(P<0.05),且干预后观察组FMA评分和Barthel指数评分高于对照组(P<0.05),这表明脑卒中患者在接受多学科护理后日常生活能力可得到有效提高。这主要是因为多学科护理可充分发挥康复科专业人员的优势,通过为患者制订康复方案,指导患者进行康复锻炼和理疗,帮助其有效提高生活能力。同时,营养科专业人员可帮助患者改善营养情况,从生理角度为患者康复提供支持,共同促进患者生活能力的恢复。干预后两组SDS,SAS得分均降低(P<0.05),且干预后观察组SDS得分和SAS得分低于对照组(P<0.05),这表明脑卒中患者在接受多学科护理后可有效疏解不良情绪,改善心理状态。多学科护理可通过心理咨询师为患者提供心理干预,改善患者消极情绪,同时,患者在提高疾病认知后,也可明显降低其对脑卒中的不确定感,以积极的心态配合护理人员。

综上所述,脑卒中患者采用多学科护理模式可改善患者疾病认知程度和日常生活能力,缓解抑郁、焦虑等负面情绪,值得应用推广。