广西上思县农户异质性对森林经营组织形式的影响研究

李宜强,韦佳慧

(广西财经学院,广西 南宁 530003)

1 背景与研究困境

2018年,国家林业和草原局启动新一轮集体林业综合改革试验,探索建立林地经营权依法向金融机构融资担保、入股从事林业产业化经营相关制度(国家草原与林业局,2018)。针对新一轮集体林业综合改革试验的探索,社会各界极为关注,大多数学者认为我国集体林“明晰产权、承包到户”改革已基本完成,但从林业产业发展趋势看,目前过分细碎的林地承包关系限制了规模经营,因此,本次改革的根本任务是从新的经营权入手,解决依然存在的“林地细碎化”问题[1-2]。

实际上,经历多次集体林权改革之后,虽然南方集体林区中的森林经营组织重要性不断提高,家庭在农业现代化过程中的农业经营主体地位没有变(齐少波,2016),但遵照世界银行的标准,即每户拥有2 hm2以下就属于小农经济,那么中国农业的主体就是小农经济(世界银行,2003)。为了克服农地破碎化、加强农业机械化以及提升农业效率,部分纵向一体化的思路和做法被提出,但在实践中却饱受诟病,其中有如商业资本进入农业、“圈地”运动,但是农民合作组织此类横向一体化新型经营形式则备受推崇。在林业领域,大量的文献指出,林地碎片化必然降低木质纤维和木材供应的能力;对林区道路的修建与维护不力,从而导致木材产品功能减弱;造成生物多样性的破坏、水土流失以及教育、休闲功能的丧失[3-5]。可见,学者们对小规模林业的评价负面较多,罕有学者支持林业的家庭经营模式。但是,也有学者通过案例分析,提出集体林场、国有林场的林地产出效率尚不及小规模林农,而且在林木多样化、减少人工纯林面积方面,小规模林农的优势更为明显[6]。因此,不能采取“一刀切”的思维来研究森林经营组织形式的选择,究竟是大型经营更合理或是小规模经营更适合中国的林业,要“具体问题具体分析”。在一定条件下,小农户经营可能是更合理的。

此次改革探索是在我国农村经济社会形式发生巨大变化的背景下展开的,具体表现在农村社区的异质化方面,如林地使用的产业化、生计的多元化、农村治理的复杂化。那么,新一轮集体林权改革探索对森林经营组织形式会产生什么影响呢?本文选取全国林业建设和改革的领头羊——广西的4个农村社区为例,以研究分析森林管理目标、农户生计异质化的不同和多样化森林管理形式的形成和发展,以进一步丰富我国农村森林经营和管理模式研究。

2 材料与方法

2.1 选取研究点

广西是我国南方集体林区的重要省区之一。上思县是广西的林业大县,境内森林资源丰富,以马尾松、细叶云南松以及阔叶树为主的森林面积16.99万hm2,森林覆盖率61%,活立木总蓄积量638万m3。横跨广西上思县、防城港市防城区、钦州市钦北区的十万大山水源林自然保护区核心区在上思县,占地3.87万hm2。本研究案例材料和调查数据都来自2018年10月—2019年1月在上思县开展的集体林权改革调查。此项在上思县开展的田野调查,以分山到户率和林分多元性为标准,最后选取了公正村、有生村、公安村和那明村作为案例村。在入村调查的基础上,选择了家庭经营的案例点公正村、集体经营的案例点有生村、流转经营的案例点公安村以及联户经营案例点那明村。

2.2 案例村概况

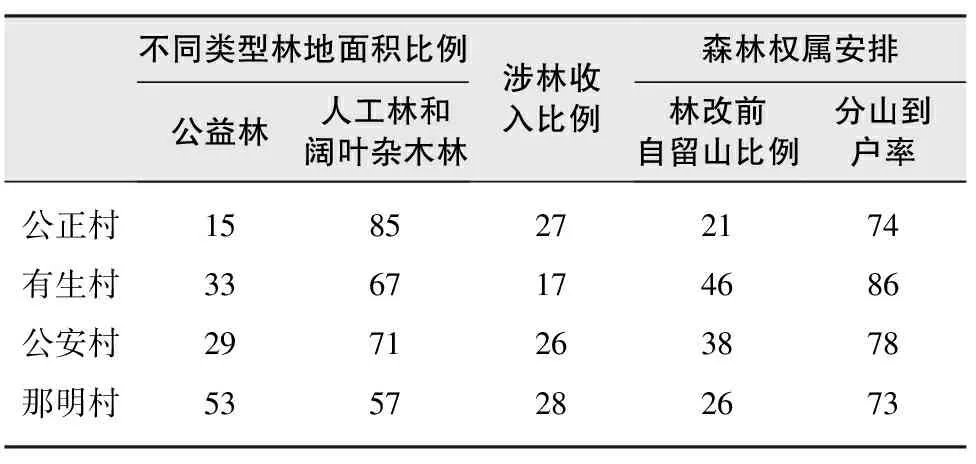

所选4个村的生态状况脆弱性有所差异,因为4个村公益林面积存在较大差别;同时,4个村的造林积极性也大不一样,因为阔叶杂木林、人工林所占比例各有差异(表1)。4个村间的共同点则十分明显:集体山林分山到户率较高,集体林权改革比较到位;涉林收入低,不超过28%。林改前林地所有权异质性很高,同时农户对林业和土地的依赖性也各有不同。

表1 案例村的基本概况

2.3 数据采集与分析

为全面掌握上思县森林经营情况、集体林权改革和当地经济社会发展情况,首先搜集、整理了相关数据资料。在充分掌握资料之后,访问了上思县林业局、4个案例村所在的平福乡政府,主要了解不同林分类型的面积、集体林权中的森林归属以及当地的基本经济发展和人口状况。此外,还深度访谈了不同森林经营类型的案例调查点,主要调查内容有案例村农户选择不同森林经营的类型、采取某种经营模式的缘由和农户经营林地的动力。在4个村通过随机抽样的方式,发放了126份问卷,收回了112份,其中有效问卷108份。问卷主要内容有农户家庭经济与收入情况、林业对家庭收入的贡献、不同类型林地经营方式的意愿以及参与林业生产的状况。最后,还电话回访了有疑问的问卷,以求获得完整的一手资料和信息。

3 结果与分析

3.1 农户的异质性

近年来,我国农村发生的变化是巨大而且根本性的,随着互联网、淘宝进入乡村,农户的职业也越来越多元化,收入来源多样化、土地使用资产化、产业化和组织化,同时对土地的依赖也弱化了。总体看,我国农村利益主体已经呈多元化的态势,农村治理也日趋复杂化。据统计,2018年我国已有各类新型农村经济合作组织140万个,其中比较规范的合作组织有15万个,组织成员数量达到了 2 363 万人,占全国农户总数的9.8%。可见,随着互联网经济深入农村以及工业化、市场化和城镇化的不断推进,我国农村已呈现出现代工业社会与传统农业社会2种经济形态并存的局面。全国共有2.3亿农户,其中2.1亿农业经营户,但是很多农户已经不是传统意义上的小农户,通过流转形成2 hm2(30亩)以上的大户 1 052.1 万家,其中3.33 hm2(50亩)以上的356.6万家[7]。所以,很多农户不再是传统意义上的小农户,农民的异质性问题受到了学者们的极大关注。目前,中国南方集体林经营组织形式多元化,各地均有本地特色。这本来就是异质化的农户所塑造的多样化组织模式的形态结果。

人们关注成员异质性问题,是从Levay(1983)研究的文献开始。随后,大量的研究表明,集体行动得以成功的一个重要条件,便是集团成员的异质性(Olson,2009)。与传统意义上的村民和村庄的差异相比,林业生产的异质性有自身的特征,如农户森林经营方式的认知不同、农户收入来源差异大、农户经营森林目标的不同、各个主体在森林经营组织中角色的不同;外在的异质性必然造成成员利益诉求的多样化;成员间效用函数和成本受益函数的差异是由异质性的成员结构和异质性的村庄结构所引起的;此外,异质性还会作用于森林经营组织形式和治理机制的作用发挥,森林经营的差异又使得农户收入存在差距[7,9-11]。

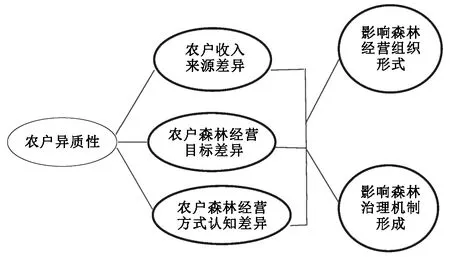

讨论农户异质性可从3个方面进行展开:收入来源异质性、森林经营目标异质性、森林经营方式认知差异。前提假设是经济社会的发展影响了农户森林经营目标的异质性,导致森林经营组织形式呈现各种不同形式,最后导致森林经营方式多样化和效率的差异(图1)。

图1 异质性与森林经营组织形式和森林治理机制

3.1.1收入来源的差异

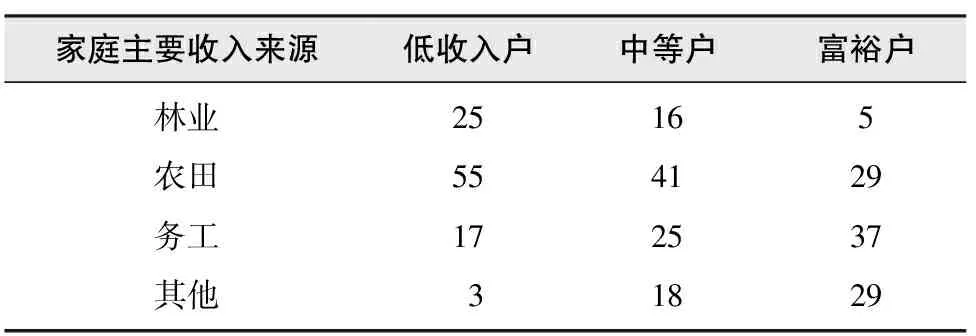

农户类型不同,收入来源也千差万别。目前,我国农户的收入主要有转移性收入、财产性收入、工资性收入以及家庭经营性收入。这是因为我国农村各类农户参与了市场经济,而且市场经济化程度越高,收入来源就越多元化,收入受单一来源的束缚就越低。现将农户的家庭收入简化为林业、农田、务工和其他,以方便研究。此外,按照上思县公布的2018年全县城乡居民低收入家庭标准,即农村家庭年人均可支配收入低于 4 707 元为低收入家庭;此外,按照广西统计局公布的数据,2018年上思县农村家庭年人均可支配收入为 13 654 元。综合两组数据,将农村家庭年人均可支配收入低于 4 707 元的家庭划为低收入家庭,将人均收入 4 707~13 654 元的家庭划为中等户,将人均收入在 13 654 元以上的划为高收入家庭(表2)。

新版GB/T 7714-2015《信息与文献 参考文献著录规则》代替GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》已于2015年5月15日颁布,并于2015年12月1日起正式实施。为此,将本刊常用的各种类型参考文献的新著录方法及其示例列举如下:

表2 样本村农户收入来源及其占比

由表2可以看出,农户的类型不同,收入来源就存在差异。高收入家庭的林业收入只占家庭总收入的5%,中等收入家庭的林业收入占16%,而低收入家庭林业收入占25%,可见,低收入家庭中的林业收入更为重要。

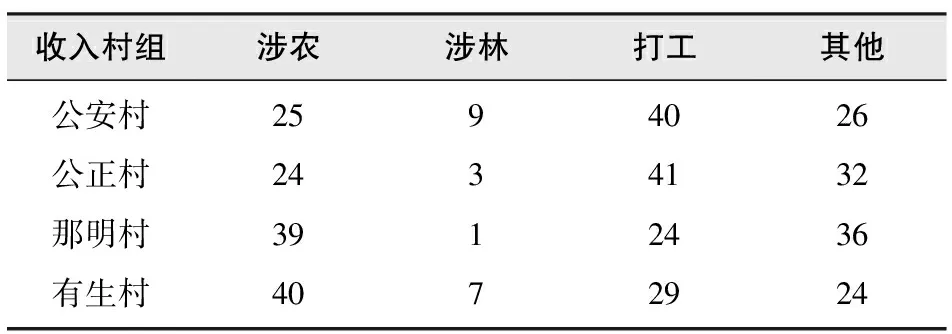

村庄不同,收入来源情况也存在差异(表3)。

表3 各村组家庭收入来源及其占比

从表3可以看出,公正村由于人均耕地面积明显少于其他村,因此对农业的依赖性较少,为了生计,农户必须另寻收入来源;反过来,在有生村,由于人均耕地面积较多,农民的生产生活比较依赖于农业的发展。此外还发现,与林业有关的现金收入所占比例不高,林业的重要性并不明显,林业的经营并非是这些村庄最重要的收入来源。

综合表2和表3可知,不同类型农户、不同村庄之间收入来源存在差异。下面将深入分析这种异质性是否会对农户森林经营产生影响。

3.1.2农户森林经营目标的差异

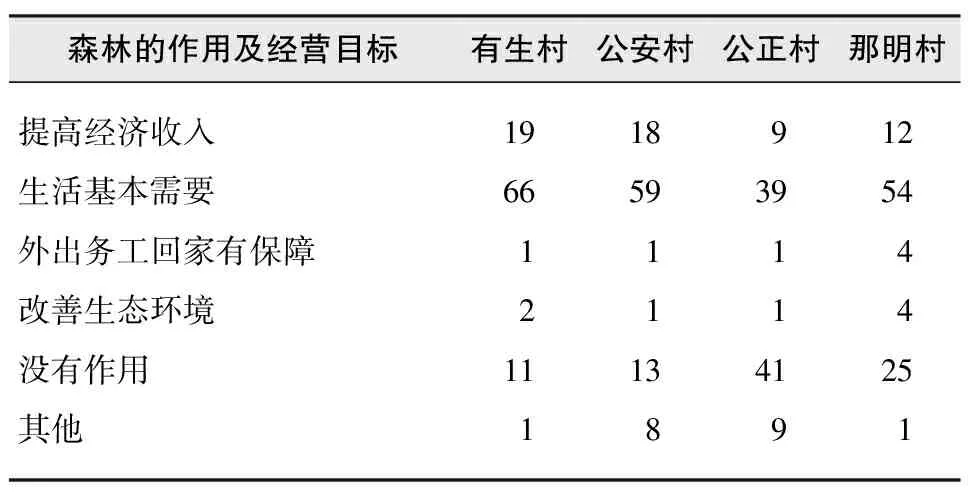

为调查农户的森林经营目标,用“森林有何作用?”来提问受访者。维持基本生活需要,如建房和薪材成为39%~66%农户的选择(联户经营和家庭联产形式恰好与这样的森林经营目标一致,突出表现在薪材采集方面)。选择森林对家庭的生计没有价值的农户占11%~41%;选择通过提高林地效率、获取更多经济收入的农户仅占9%~19%。虽然4个村都有相当面积的生态林,但是罕有村民能指出其生态价值。在4个村中,认为森林没有作用的村民主要集中在公正村,其余3个村的村民则倾向于将森林作为生活的基本原料。提高经济收入目的占比在有生村最高,公正村最低(表4)。

表4 森林经营目标

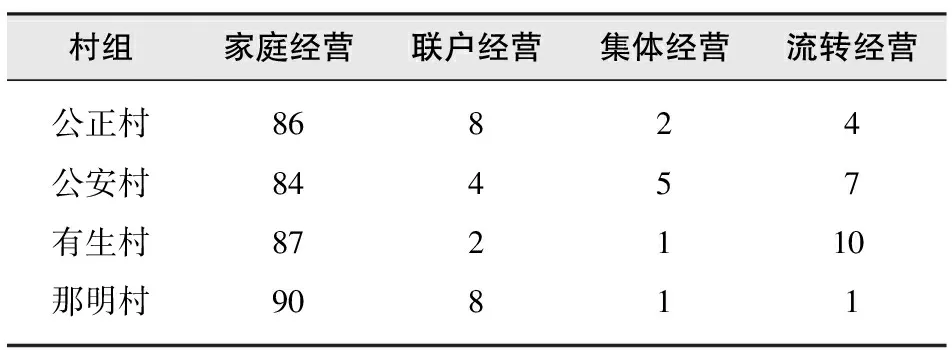

3.1.3农户林地经营方式的选择差异

林农经营方式的偏好一般受到传统森林经营方式的影响,呈现多元化的态势。20世纪90年代,有生村和公安村就开始实行林地流转经营,效果虽未达到预期目标,但是2个村的农户更多地是选择流转经营(表5)。这表明了在制度变迁当中,会存在路径依赖,传统的生活和生产经验会影响农户的经营方式。

表5 各村组林农经营林地的意愿经营方式

3.2 森林经营组织形式

在深度访谈和实地调研的基础上,可以观察到随经济社会背景的不同,村组的森林经营方式也存在差异。公安村小塘组林地家庭经营十分典型,那明村小港组和古特组的集体经营比较典型,有生村大成组和公正村小霞组各自以流转经营和联户经营为代表。

3.2.1家庭经营

在调研公安村小塘组林地家庭经营模式后,可以观察到影响农户选择经营模式的因素比较复杂,收入增加并非是最直接的刺激因素。其他因素,如传统的世袭思想、是否与周围合群、对土地的归属感、传宗接代的观念等社会心理因素起到了十分重要的作用。从获得心理满足感角度看,以上几项因素对农户的效用甚至更大:受访农户认为“趁年轻到外地务工,可以不用管林地,就当是个财产留存着”;“现在收入靠打工为主,目前森林转让的价格不高,留着以后水涨船高了再考虑流转出去”;“年轻时候出外奔波劳累,就是希望老了能回到老家,在树林里休闲散步,有时候也可能用作柴火或者搭建小木屋”;“林木是长辈和父母流传下来的,舍不得流转出去,我们对林木有感情”;“在农村,有田有山才叫农民”。

此外,笔者还观察到,公安村小塘组的基础设施条件较好,村屯道路通畅,修建有平整的上山道路,而且人均经济林面积较大,山地质量更高、区位优势明显,使得村民可以用更便利的方式和更低的成本进入外部市场,更能充分发挥家庭经营的自主性和灵活性。

3.2.2集体经营

对那明村小港组和古特组的调查发现,山林依然由村组长负责经营管理,森林经营只分利不分山,集体经营的特征十分清晰,即原有的产权关系维持不变,农户之间的产权边界清晰。这是当地农户经过不断试错优化后的选择,是新一轮集体林权制度改革后的新产物。这项制度的优势在于,可以交给集体做过去一家一户在林业经营过程中做不好、做不了的事,这些“公共产品”可以交给集体管理,集体经营所得的收益可以分配给组织内部成员,剩余的统筹用于集体公共事业。可见,无论是从集体的角度或是农户的角度看,通过集体经营所获得的效用要比农户分散经营大。因为是集体经营,农户承担的成本并不一致而且成员结构存在异质性,但由于农户均可以享受到集体经营带来的收益,这时候的村庄集体成为了关键的稀缺的生产要素所有者,集体经营后有利于充分发挥集体管理森林资源的优势。村负责人表示,“若将林改后的山林都分山到户,村级财政将面临掏空的风险,大量的公共事务如公共卫生、道路维护以及水电维修都没有办法维持下去”。

3.2.3联户经营

公正村小霞组的联户经营模式十分具有代表性。在该小组,林权证标注有十多家农户的户主信息,十多家农户共同拥有一片林地。甚至存在部分林地是二十几家所有的情况。之所以采取联户经营的模式,是因为森林所处位置比较偏僻,联户经营不仅避免了农户家庭之间划分到户的难题,还可以让富余劳动力从土地里解放出来,共同抵御自然风险和市场风险,发挥森林的规模效应并有利于统一管理,获得更大的收益。

3.2.4流转经营

有生村大成组的林地流转经营模式主要存在2种情况:(1)村集体将山林外包给了国有林场,20年的合约尚未到期,目前合同主体已经从村集体转为了农户,合约到期后的收益分配得到保证。(2)木材公司购买了集体的林地。村组卖林地主要是为了修建公路。

3.3 异质性对森林经营组织形式的影响

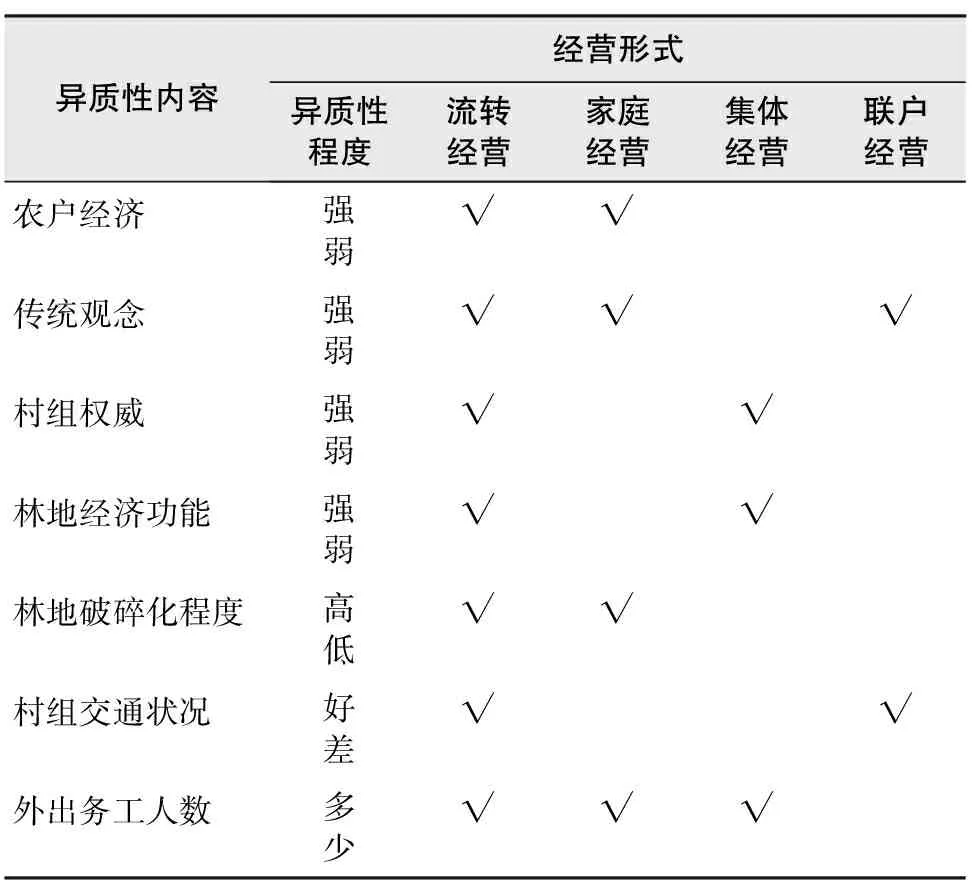

从上面的分析可见,不同的森林经营方式对应着具有异质性的村组与农户。在特定的经营目标、资源禀赋、经济水平前提下,小农户经营是适合生产力需要的。但由于森林并非如粮食般是生存必需品,部分农户认为森林的实用价值不大,这就必然存在其他形式的森林经营模式。表6总结了异质性对森林经营形式的影响。

表6 异质性对森林经营形式的影响

3.3.1传统观念的影响与农户对林业收入的依赖性

家庭富裕的家庭倾向于合作经营和联户模式,因为外出务工、做生意是其主要的谋生方式。但家庭经济条件差的农户则倾向于家庭联营,这是由于他们缺乏更多的生存和发展技能,对林地的依赖性更高。年轻人更愿意采取联合经营的方式或者放弃林地外出打工;而长辈们则认为林地是祖上遗产,虽然林地收入不高或者经营效率低,但并不愿意流转出去。

3.3.2农户民主意识与村组权威

选择家庭经营的可能性与村内民主程度成正比。在市场经济与互联网进入乡村的情况下,村组的民间领袖和传统习惯的作用力不断减弱,林地经营方式选择上则更为民主、更倾向于家庭经营。当然,也存在村组组长威信比较高的地方,为控制村组成员的行动和目标,他们必须建立自身威信。由于集体经营不但能增加护林员工资收入,还能增进自身的权威,所以村组长更倾向集体经营。于是,在村组个体利益诉求和增进组长权威的共同激励下,规则变更,林地经营管理相互监督。所以,集体经营便有了生存的空间。

3.3.3林分类型与林地经济功能

林地若是质量不高、地处偏僻,其经济价值就不高,村组集体经营的可能性就较大,如划入大面积的公益林,其生态功能就因此保留。若林地划分困难,如林地分散,村组面积大,就容易出现林地纠纷,农户选择联户经营的可能性越高。这样反而克服了林地细碎化并避免了林权纠纷。但联户经营若是缺乏激励和约束机制,日常经营管理的任务分配不清晰,容易引起个人权益受损的问题,造成林权冲突的隐患。

3.3.4村组交通状况

近年来,农村道路等公共服务设施投资较大,交通状况得到了较大改善。但也存在地处偏僻的村组由于森林面积大、喀斯特地貌造成道路修建困难,农户家庭经济收入来源单一,就更倾向于将森林流转出去,换取修建公路等农村基础设施的大额资金。如有生村大成组将林地流转后,通过向当地财政局申请“一事一议”项目,用于发展学校、道路和桥梁等基础设施,整体经济状况得到了改善。

3.3.5农户劳动力数量

受调查的18个村组中,主要以留守的老人、妇女和儿童为主,大多数青壮年男子均外出务工,这就为联户造林创造了条件。当然,也存在分林过程成本高、林权纠纷多、山林面积测量误差大、分散过程成员权利难以明确等困难,给需要分山到户开展家庭经营带来困难。另外,即便山林勉强分下去,但由于纠纷矛盾的存在,必然导致森林管护和监督成本的提高,如再加上森林对农户生计影响等因素,集体经营的方式就是较好的选择了。

4 结论与讨论

4.1 多元化的森林经营方式是客观现实要求

森林的经营方式选择应依据各个地区以及各个地区农户的实际情况来确定,不能主观地代替农户对森林经营管理进行“一刀切”,并冠之以“符合市场经济规律”或“规模经营”等理由。改革开放40年后的中国农村,已经呈现出经济收入多元化、利益多元化、诉求多样化的复杂治理模式。即部分农户不需要森林来维持生计、部分农户把森林当做是精神寄托、部分农户认为森林是休闲的去处。同时,也不是把市场经济的观念、意识强加给农户之后,农户就会采取现代化的管理经营模式从而“发家致富”。要实现森林的可持续发展,必须在尊重农户意愿的前提下,走适合自身情况的森林经营模式,政府只需加强基础设施建设,完善法规政策等制度。实践证明,多元化的森林经营方式是客观现实的需求。

4.2 家庭经营形式与其他经营形式并行不悖

人们往往把“土地细分”和家庭经营当做小规模经营、小农经济的充分条件,引发了很多不必要的担忧。实际上,“土地细分”以及交易,并不必然导致“小农经济”的格局引发与规模经营相对立的局面。相反,以家庭承包经营为主的森林经营模式,一方面可以呈现出其因地制宜的灵活性与多样性,另一方面还可以融入现代农业企业制度之中,与农业服务多主体相结合。在适当的情况下,林业的农户家庭承包经营制度很可能就会融入林业产业链条,成为规模经济中的分工经济。这就是说,只要赋予农户长久的林地承包权并尊重农户经营林地的意志,家庭经营形式依然是我国森林经营的“垄断性”形式,并与其他多元的经营形势一同构成森林经营的多元结构。

4.3 让农户更多地参与森林经营与公共事务

农户的异质性、森林经营的异质性等可能会弱化集体经营以及集体意识,导致农户不重视森林经营、不在乎公共事务,缺乏社区认同感。解决之道在于通过提高农户对森林管理的重视程度,使其意识到森林不仅仅具有经济价值,还具有休闲娱乐、传承文化的价值。通过森林经营、森林文化、森林旅游、森林管护以及森林的培育等活动,进一步拓展和加强森林的物质和文化功能。在异质性的背景下,要实现森林可持续性经营就必须充分发挥农户参与公共事务的积极性,增强其“主人翁”意识。

国家林业和草原局已经意识到了林地细碎化带来的生态、经济与社会的消极影响,因此从经营权入手,希望探索新的多种森林经营形式。但是基层社区对某项国家政策的逻辑与管理可能并不一致。新的集体林地“三权分置”运行机制及政策措施也必须顺应基层和农户的实际需求,作用才能够发挥出来。当前,家庭经营仍然是森林经营的主要形式,其他形式发挥的作用依然有限,所以,新一轮的集体林地“三权分置”运行机制改革探索对此必须予以重视,既要发展适度规模,更要尊重森林的家庭经营模式。