基于数据挖掘的新型冠状病毒肺炎地域性中医预防方用药规律探析

关媛媛,郝 阳,王泓午*,田春颖,孙 璇,王东军,田之魁

(1.天津中医药大学研究生院,天津301617;2.天津市第一中心医院中医科,天津300270;3.天津中医药大学健康科学与工程学院,天津301617)

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)是由RNA 病毒引起的传染病,具有较高的传染性和较强的致病性,早期可有发热、干咳、乏力等表现,部分患者出现流涕、咽部不适、腹泻等症状[1]。国际卫生组织宣布COVID-19 已引发全球大流行,截至2020 年6 月,全世界感染病例数已接近1 000 万例[2]。为有效控制COVID-19 疫情发展,国家要求积极发挥我国传统中医药作用,积极制定中医药预防COVID-19 中医方案[3]。

中医学将本病归于“疫病”范畴,国家中医药管理局数据显示,全国中医药参与防治COVID-19 达到98.5%[4],其中,中医预防思想在各地区方案中较为突出,中医药预防思想有着悠久的历史,预防疫病思想最早见于《周易·下经·既济卦》中“君子以思患而豫防之”[5],积累了大量具有中医中药特色的预防方法。 因我国地域辽阔,地理气候不同,各省市卫健委及中医药管理局,根据“天地人”原则,在国家防治COVID-19 的方案基础上,结合辖区人群自身特点、所处地理位置制定具有地域特色的中医药防治方案。本研究通过收集、整理全国各省、市、自治区发布的COVID-19 中医药诊疗方案中中医药预防方,通过七大地域分区运用关联规则、Apriori 算法分析预防方药物的使用频次、性味、归经及药物之间的关联规则和处方规律,探索不同地区新冠肺炎的中医预防思路,进而为临床预防工作提供参考,为不同地区预防本病提供组方依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

检索国家、各省、自治区、直辖市卫健委官网发布的中医药防治诊疗方案及我国各地区、中医药管理局中医药对COVID-19 干预方案中涉及中药预防方。 检索时间从2020 年1 月至2020 年6 月。

1.2 纳入标准

选择官方网站、数据库等诊疗方案中明确针对预防和治疗新冠肺炎的中药方剂,且处方中有明确的药物组成或明确方剂者。 中药名称符合2006 年出版的《中药大辞典》中命名,或者在新世纪规划教材《中药学》中可检索;其中药功效明确或临床允许使用。

1.3 排除标准

非官方、专业学术流派发布的中医药防治COVID-19 的方案;中医预防方中药物名称在新世纪教材《中药学》[6]或2015 年出版的《中药大辞典》[7]中无法查询。

1.4 数据的标准化与数据库建立

1.4.1 对数据进行标准化处理 对文献中中药名称进行规范化合并,如蚤休、七叶一枝花。 统一中药名为重楼。

1.4.2 建立数据库 依照上述标准,筛选出符合条件的医药处方,采集处方信息,由双人单独核对录入Microsoft Excel 2003。 对纳入文献中中医预防中药使用Excel 录入并建立数据库,并对其性味、归经、功效进行分类。 应用SPSS.19.0、Microsoft Excel 2003、IBM SPSS Modeler 18 对数据进行描述性分析、关联规则分析。

1.5 研究方法

1.5.1 描述统计 使用Microsoft Excel 2003 对中医预防中药组成、中药性味归经进行描述性统计。两人分别单独进行数据录入,如产生分歧由上一级人员进行决断。 使用SPSS 19.0 对所用文献中中医预防方中中药频次进行统计。

1.5.2 关联规则 对Excel 数据库中数据进行频次分析,将药物使用频次较高的药物应用IBM SPSS Modeler 18 进行关联规则分析[8]。 关联规则属于无监督的机器学习方法广泛用于知识发现,在中医药研究中较为适宜。 选取Apriori 算法(挖掘布尔关联规则频繁项集的算法),最低支持度设置为10%,最小置信度80%,最大前项为2,进行二阶中药关联规则分析。

2 结果

2.1 各地域中医预防方筛选结果及纳入药物分析

全国按地域划分为华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北7 个地区。 华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古;华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、台湾;华中包括河南、湖北、湖南;华南地区包括广东、广西、海南、澳门;西南地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏;西北地区包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江。 其中30 个省、自治区和直辖市相关部门先后依据本地的实际情况制定了相关中医预防方新型冠状病毒感染肺炎中医药防治方案。将符合纳入标准的45 首中药组方按地域分类全部录入,共得到72 味中药,累计出现频率为375 次,频数≥15 次的共有10 味,在45 个中药组方中占比较高的分别是黄芪(45 次,62.5%)、金银花(40 次,55.6%)和白术(38 次,52.7%)。 见表1。

表1 使用药物频次(≥15)

2.2 华北地区中医预防方用药规律

在45 个防治新冠肺炎的中医药处方中,华北地区共有10 首用于预防COVID-19 的中药方,其中使用频数≥10 次的核心药物共有12 味,排名前六位的药物为金银花、黄芪、桔梗、甘草、藿香、防风。见表2。高频中药的药性涉及温、微寒、平,无性凉、大寒大热药物;药味涉及苦、甘。药物归经涉及肺经、脾经、胃经、肝经、心经、大肠经、肾、胆经、小肠经、膀胱经无药物归心包、三焦经。同时应用二阶关联规则对本研究中华北地区医预防方中频数≥2 的中药进行分析,对药物之间的配伍规律进行探究。按支持度从高到低排序,最高的是藿香→防风,显示支持度为60%,置信度为100%。对支持度排序前10 的药对进行描述统计。 见表3。

表2 华北地区核心药物频次统计(≥10)

表3 华北地区高频药物二阶关联规则

2.3 华东地区中医预防方用药规律

华东地区共有11 首用于预防COVID-19 的中药方,其中使用频数≥10 次的核心药物共有6 味,分别为黄芪、太子参、紫苏叶、防风、金银花、藿香。见表4。高频中药的药性涉及温(9 次,32.14%)、微寒(9 次,32.14%)、平(4 次,14.28%),无大寒大热药物;药味涉及甘(15 次,39.47%),辛(11 次,28.943%),苦(8 次,21.05%),淡(2 次,5.2%),微苦(2 次,5.2%)无咸、涩味药物。 药物归经涉及肺经(21 次,29.57%)、胃经(14 次,19.71%)、脾经(13 次,18.3%)、心经(10 次,14.1%)、肝经(6 次,8.5%)、肾(2 次,2.81%)、膀 胱 经(2 次,2.81%)、大 肠 经(1 次,1.41%)、小肠经(1 次,1.41%)、三焦经(1 次,1.41%)、无药物归胆、心包经。 采用二阶关联规则对本研究中华东地区中医预防方中频数≥2 的中药进行分析,对药物之间的配伍规律进行探究。 按支持度从高到低排序,最高的是黄芪→太子参,显示支持度为57.14%,置信度为100%。 对支持度排序前10的药对进行描述统计。 见表5。

表4 华东地区核心药物频次统计(≥10)

表5 华东地区高频药物二阶关联规则

2.4 华中地区中医预防方用药规律

华中地区共有4 首用于预防COVID-19 的中药方,其中使用频数≥2 次的核心药物共有4 味,分别为药物为黄芪、防风、白术、甘草。 见表6。 高频中药的药性涉及温(8 次,47.1%)、微寒(4 次,23.5%)、平(2 次,11.7%)、凉(2 次,11.7%);药味涉及甘(9次,34.6%)、辛(9 次,34.6%)、苦(6 次,23.1%)、淡(1次,3.8%)、酸(1 次,3.8%)。 药物归经涉及脾经(14次,31.1%)、胃经(10 次,22.2%)、肺经(9 次,20.0%)、心经(5 次,11.1%)、肝经(4 次,8.89%)、膀胱经(2次,4.4%)、肾经(1 次,2.2%)。 采用二阶关联规则对本研究中华中地区中医预防方中频数≥2 的中药进行分析,对药物之间的配伍规律进行探究。 按支持度从高到低排序,最高的是防风→黄芪,显示支持度为75%,置信度为100%。 对支持度排序前10 的药对进行描述统计。 见表7。

表6 华中地区核心药物频次统计(≥2)

表7 华中地区高频药物二阶关联规则

2.5 华南地区中医预防方用药规律

华南地区共有6 首用于预防COVID-19 的中药方,其中使用频数≥2 次的核心药物共有4 味,分别为黄芪、连翘、白术、板蓝根。见表8。药性涉及温(7次,36.8%)、微寒(5 次,26.3%)、平(2 次,10.5%)、寒(2 次,10.5%);药味涉及甘(11 次,40.7%)、苦(7 次,25.9%)、辛(7 次,25.9%)。 药物归经涉及脾经(11次,24.4%)、胃经(10 次,22.2%)、肺经(9 次,20.0%)、心经(7 次,15.5%)、肝经(4 次,8.89%)。 采用二阶关联规则对本研究中华南地区中医预防方中频数≥2的中药进行分析,对药物之间的配伍规律进行探究。 按支持度从高到低排序,最高的是白术→连翘,显示支持度为66.67%,置信度为100%。对支持度排序前10 的药对进行描述统计。 见表9。

表8 华南地区核心药物频次统计(≥2)

表9 华南高频药物二阶关联规则

2.6 西南地区中医预防方用药规律

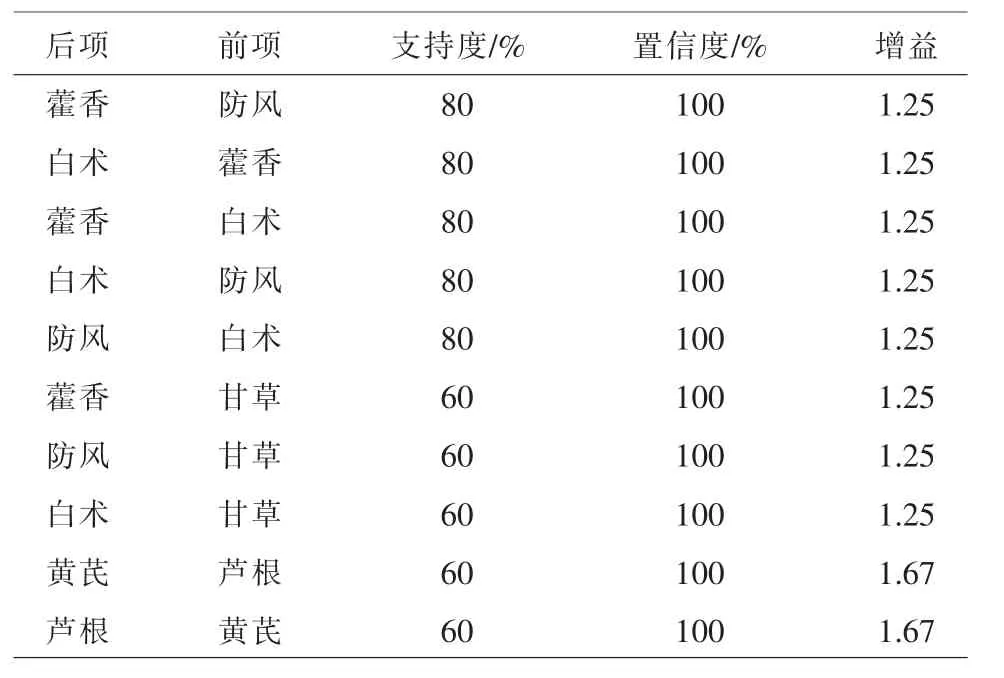

西南地区共有6 首用于预防COVID-19 的中药方,其中使用频数≥2 次的核心药物共有6 味,分别为白术、防风、藿香、黄芪、芦根、甘草。见表10。药性涉及温(8 次,27.6%)、寒(7 次,24.1%)、微寒(6 次,20.7%)、微温(4 次,13.8%)、凉(2 次,6.9%)、热(1次,3.4%)、平(1 次,3.4%);药味涉及甘(14 次,46.7%)、苦(13 次,43.3%)、辛(13 次,43.3%)。药物归经涉及肺经(18 次,27.7%)、胃经(15 次,22.2%)、脾经(11次,16.9%)、肝经(10 次,15.4%)、心经(6 次,9.2%)。采用二阶关联规则对本研究中西南地区中医预防方中频数≥2 的中药进行分析,对药物之间的配伍规律进行探究。 按支持度从高到低排序,最高的是藿香→防风,显示支持度为80%,置信度为100%。对支持度排序前10 的药对进行描述统计。 见表11。

2.7 西北地区中医预防方用药规律

西北地区共有7 首用于预防COVID-19 的中药方,其中使用频数≥2 次的核心药物共有4 味,分别为药物为黄芪、白术、防风、羌活。见表12。药性涉及温(6 次,3.16%)、微 寒(4 次,21.1%)、凉(3 次,15.8%)、寒(2 次,10.5%),平(2 次,10.5%);药味涉及 甘(10 次,41.2%),苦(7 次,29.2%),辛(7 次,29.2%)。药物归经涉及胃经(12 次,26.1%)、脾经(11次,23.9%)、肺经(11 次,23.9%)、肝经(4 次,8.7%)、心经(4 次,8.7%)。采用二阶关联规则对本研究中西北地区中医预防方中频数≥2 的中药进行分析,对药物之间的配伍规律进行探究。 按支持度从高到低排序,最高的是羌活→防风,显示支持度为80%,置信度为100%。对支持度排序前10 的药对进行描述统计。 见表13。

表10 西南地区核心药物频次统计(≥2)

表11 西南地区高频药物二阶关联规则

表12 西北地区核心药物频次统计(≥2)

2.8 东北地区中医预防方用药规律

东北地区共有4 首用于预防COVID-19 的中药方,其中使用频数≥2 次的核心药物共有5 味,分别为药物为黄芪、甘草、金银花、连翘、丹参。见表14。药性涉及温(9 次,39.1%)、微寒(6 次,26.1%)、平(4次,17.4%)、寒(3 次,13.0%);药味涉及辛(11 次,47.8%)、苦(11 次,47.8%)、甘(9 次,39.1%)、微 苦(3 次,13.0%)。 药物归经涉及肺经(15次,24.6%)、脾经(14 次,22.9%)、胃经(13 次,21.3%)、心经(8次,13.1%)、肝经(6 次,9.8%)、大肠经(4 次,6.5%)。采用二阶关联规则对本研究中东北地区中医预防方中频数≥2 的中药进行分析,对药物之间的配伍规律进行探究。按支持度从高到低排序,最高的是黄芪→甘草,显示支持度为100%,置信度为100%。 对支持度排序前10 的药对进行描述统计。见表15。

表14 东北地区核心药物频次统计(≥2)

表15 东北地区高频药物二阶关联规则

3 讨论

COVID-19 其致病症状及传染性归属中医学中“因感受天地间疫疠之邪而致温疫”的范畴,为肺部为最先受邪的湿毒疫[9]。 COVID-19 具有强传染性、传播途径多样,易感因素多样化、四季均可发病,冬春季节多见,西医缺乏特效药,疫苗的接种可以有效降低发病率、死亡率,对预防病毒性肺炎有着重要意义,但由于病毒易产生变异,使疫苗普及产生极大制约因素[10]。新型冠状病毒感染人体后,可以诱发细胞因子风暴,导致全身炎症反应,严重者可出现急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、休克或多脏器功能衰竭,后续引起的肝损害、心肌损害、肾损害往往影响患者预后,提前预防显得尤为重要[11]。 中医预防思想,是中国传统医学的精髓,中药预防病毒感染性疾病历史久远,早在《黄帝内经》从整体观出发,提出“圣人不治已病治未病”突出预防为主的思想[12],同时提出“天地人”三才理论环境医学观,认为:“地有高下,气有温凉,高者气寒,下者气热,故适寒凉者胀之,温热者疫”,指出地理环境因素对疾病的发生有重要的影响,由于地理气候条件不同,各地区人群的生活起居和饮食习俗迥异,人体的生理和病理情况全然不同[13]。这些差异可以导致各地人群在感染COVID-19出现不同的症状,同时在针对不同地区中医预防方也应有所调整。 因此,我国各省市、自治区在制定中医药预防方案时结合环境医学观即对疾病特点、当地气候综合辨证考虑制定中医预防方药。

本研究分析发现,中国七大地域预防方案中均使用了黄芪、金银花、防风、白术,在药物性味方面以甘、温药物居多,在预防初期内伤不足,宜甘温补气,药物归经以肺、脾、胃经多见,肺为气之本,脾为肺之母,脾胃虚,则肺气竭绝,在增强肺卫之气时,注重脾胃的养护,体现了中医预防思想《素问遗篇·刺法论》:“正气存内、邪不可干”[14]。 黄芪拥有悠久临床用药经验,素有“补药之长”之称,现代药理表明黄芪中的黄芪多糖、皂苷类、黄酮类和氨基酸等物质具有提高免疫功能,增强抗氧化、抗辐射和抗癌作用[15]。 防风味辛、甘,微温,具有祛风解表、胜湿止痛、止痉的功效,现代研究防风中具有抗流感病毒活性及其抗流感病毒活性成分[16]。 金银花性甘、寒,归肺、心、胃经,具有清热解毒、疏散风热的功效,具有抗炎、抗菌、抗病毒等作用,被称为“中药中的抗生素”[17]。 白术苦、甘、温,归脾、胃经,具有健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎作用,现代研究发现其含有的挥发油、内酯类化合物、多糖、苷类、氨基酸等成分具有抗病毒、增强免疫力等活性[18],以上药物均有固护人体正气,维护脏腑功能正常,充盈气血,防邪外入。但各省市、自治区在以固护正气,防邪外入为总纲的基础上因地制宜,酌情化裁,华北地区特征药物为藿香、桔梗、防风,用药性味偏苦、辛,共奏解表化痰、祛风胜湿之功,多因华北地区主要为温带季风气候,春季、秋季短促,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥漫长。 华东地区大多地处我国东南沿海, 属亚热带季风型气候,并具有海洋性气候特点。全年气候温和湿润,雨量充沛,风的季节性变化明显,寒暑交替,四季分明,其预防特征药物为紫苏叶、太子参、陈皮,用药性味偏甘、辛,益气散寒、健脾燥湿。 华中地区位处暖温带-亚热带、湿润-半湿润气候向亚热带季风湿润气候过渡的区域华中区域受季风影响,冬季盛行偏北风,夏季盛行偏南风,形成了华中区域冬冷夏热、冬干夏雨、雨热同季和旱涝频繁的气候特点。 在用药特点为前胡、生薏苡仁,性味甘、辛,注重固护脾经。华南地区为亚热带季风气候、热带季风气候。夏季高温多雨,冬季温暖少雨。在预防用药上选用连翘、葛根,清热生津、解毒退热。 西南地区属于亚热带季风气候,东南风和西南风影响,夏季炎热多雨。在用药注重防风、藿香、芦根,清热解表、散寒除湿。 西北地区气候特征属温带大陆性气候,夏季高温,冬季寒冷,气温年较差大,年降水少。 采用羌活、防风,祛风散寒,胜湿止痛。东北地区自南向北跨中温带与亚寒带,属温带季风气候,四季分明,夏季温热多雨,冬季寒冷干燥,用药考虑理气燥湿、活血止痛,特征药物选用丹参、陈皮。

从各地域性中医药预防COVID-19 的方案分析得出, 针对COVID-19 的预防最先注重人体正气充盈,首先要顾护“正气”,用以“扶正祛邪”,各地方的中医药预防方案均结合“天地人”辨证实施预防方案。 在此次新冠肺炎的袭击之下,中医药人努力发挥自身优势,一起抵抗病毒袭击,采取多种方式挽救人民生命,凸显我国传统用医学优势。