试论中国近代美育话语体系的建构

摘 要:近年来,美育再次受到教育界的关注与重视,但长期以来关于美育实践的研究较为薄弱。本文以此作为研究对象,在分析中国近代美育话语体系建构的基础上,分析研究20世纪初期的美育实践,即美术革新与美术教育是如何实现“美育之效”、创造“美的人生”的,以期为当代美育的发展和实践提供借鉴和参考。

关键词:美育话语体系 美育实践 立人 美术革新 新式美术教育

近年来,美育再次受到教育界的关注与重视。当前学界对美育的研究主要集中在两方面:一方面从美学角度阐释美育的概念、性质与功能等,试图建构中国现代美育理论;另一方面从教育学出发,以美育为手段,探讨美育与德育的融合以及对人的全面发展的促进作用。但目前学界在美育实践上尝试较多,但经验总结不足,未形成可推广、可复制的成熟模式,且未形成统一的美育话语体系。基于此,本文认为应回到美育话语体系建构的起点,进行全面梳理,从美术革新与美术教育两个实践层面探讨美育的实施与普及。

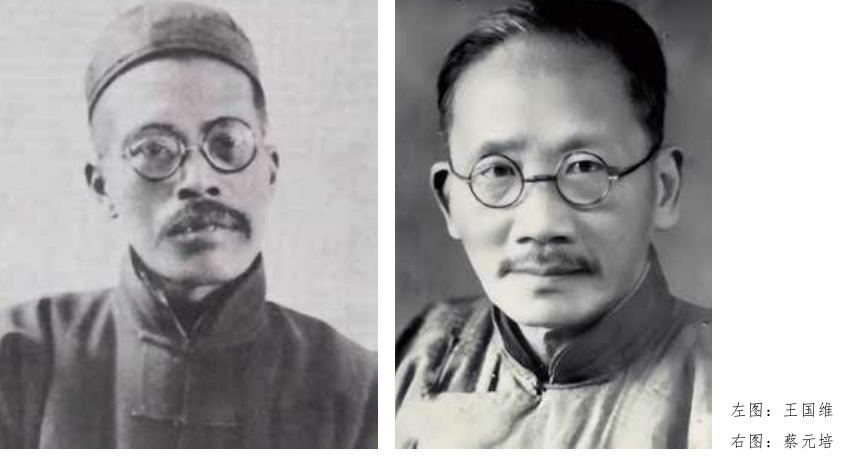

“美育”概念是由德国启蒙时期的哲学家、教育家席勒最先明确提出的。在我国,对美育理论的接受和发展与当时特定的历史时期有着很深的关系。20世纪初,一代学人经历器物学习、制度改革失败之后,深刻认识到思想文化改造的重要性,而其中“人”的问题十分清晰地凸显了出来。国人在封建文化的长期压迫下“情感麻木”,“情感教育”[1]严重不足,“美情”的缺失导致国民整体素质落后。故此,王国维、蔡元培等人引入美育,建构中国近代美育话语体系,试图以情感教育为核心,通过“立美”,进而“立人”,创造“美的人生”,最终实现“立国”,即基于审美的无利害性倡导美的独立方式,实现人格的健全与人性的完善,从而达成民族救亡和国家振兴的目标。

中国近代美育话语体系一方面是由王国维、蔡元培等人在引入西方美学、美育思想的基础上建构起来的。他们借助西方的学术思想来阐释美育的情感教育功能、无功利性,并以此为基础进行本土化改造。王国维以“审美无利害性”为基石,分析美的性质、功能,倡导艺术独立,认为美的性质不涉及现实功利,即“可爱玩而不可利用者是也”[2] ,提出“无用之用”的理论。但这种“无用”在中国人的美学传统中却有“大用”,借助美的无功利性可解决国人情感之疾病,摆脱生活之欲,“使人忘一己之利害而入高尚纯洁之域”[3]。可见,“无用之用”的理论为美育学科的独立提供了美学依据。王国维将美育视为改造国民性的良药,他不仅极力倡导艺术独立于政治、道德,而且主张只有将艺术审美置于形而上的高度,才能真正实现思想文化的改造与国人精神境界的提升。

蔡元培也是这种论点的坚定拥护者。他以康德的美学思想作为美育话语的基础理论,提出“美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也”[4]。康德将美划入情感领域,将其视为沟通“现象界”(对应“知”的领域)与“物自体”(对应“意”的领域)的桥梁,根本原因就在于美具有超脱性与普遍性。“超脱”即美的无利害性,美感是一种合规律性的纯然形式,能超越现实利害、生死计较而让人进入审美自由之境,同时美又是普遍存在的。故此,蔡元培认为美育就是利用美的无利害形式陶养国人情感,在和平时代“破人我的成见”“透出利害的关系”“发展个性的自由”,在战争时期养成“宁静而强毅的精神”“杀身以成仁的勇敢”,“扩大和增强道德上的同情心”。面对文化运动出现的“复古逆流”与“唯科学论”,蔡元培大声疾呼“美育代宗教”“文化运动不要忘了美育”,唯有美育与科学教育并举,才能造就健全人格的新国民。

與王国维、蔡元培不同的是,梁启超、鲁迅等人将现代人格的培养描述为塑造“新民”和“立人”。梁氏将“新民”视为新制度、新国家的基础,而“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”[5],故而他提倡“小说界革命”。因为小说有不可思议的“熏、浸、刺、提”之力,通过改革小说,能够实现“改良群治”,达到培育新国民的目的。梁启超美育思想的核心是用文艺改造国民性,后来他提倡的“情感教育”“趣味教育”,更着重突出文艺独特的“美趣”“美情”对塑造现代人格的功用。鲁迅弃医从文,也正是因为认识到救治国人的精神麻木比医治其肉体更为迫切,企图通过艺术审美培养人的崇高情感,促进国民性的改造。故此,他积极翻译外国进步文艺作品,发表了一系列论文,推崇“摩罗诗派”,主张“发扬真美以娱人情”,提倡“尊个性而张精神”。鲁迅的“立人”,从“内容上看强调整体的国民素质和思想觉悟,从形式上看,则首先应从重视具有独特性的个体的‘人’的特殊作用开始”[6]。

另一方面,在上述西学的基础上,一代学人从现代教育学、心理学出发,将美育纳入国家教育方针予以普及,通过不断的实践最终建立了近代美育话语体系。在情感教育层面上,学人们明确了美育在现代教育体系中的地位与作用,即与智育、德育、体育共同肩负着培养“完人”的重任。早年以培养“新民”为第一急务的梁启超,立足于培养现代国家公民的育人观念,提出现代教育应为知育、情育、意育三方面协调发展的理念。针对当时教育中存在的知行割裂,不利于完满人格培养的问题,梁启超大力提倡“情感教育”“趣味教育”。王国维发表《论教育之宗旨》提出“完全之人物”的新教育宗旨,强调了美育(情育)在新教育中的地位。其所说的“完全之人物”指人的身体能力与精神能力均达到平衡协调,而其中“精神之中又分为三部,知力、感情及意志也。对此三者,而有真、美、善之理想……完全之人物,不可不备真、美、善之三德”[7]。他由此提出“完人”教育体系——德育、智育、体育、美育,美育作为情感教育在人的全面发展与人格完善中的地位与价值由此确立。

如果说,王国维从学理层面确立了美育在现代教育体系中的合理性,蔡元培则更注重从国家政策和实践层面突出美育的合法性与可操作性。1901年,蔡元培在《哲学总论》中将西方“知、情、意”三分心理学的知识介绍到中国,并以此阐释美育的学理基础,明确了美育作为情感应用学科的内涵,“心理学虽心象之学,而心象有情感、智力、意志之三种……其他有教育学之一科,则亦心理之应用,即教育学中,智育者教智力之应用,德育者教意志之应用,美育者教情感之应用是也”[8]。民国初年,蔡元培提出“五育并举”的教育主张,真正建构了指向“养成健全的人格”的现代教育体系,并将美育写入国家教育方针。可以说,美育的学科建构一开始就置于现代教育的总体框架之中,处于现代哲学、美学以及心理学、教育学的知识水准之上。[9]

由此可见,话语体系的确立使美育成为近代教育体系不可或缺的组成部分。这是学人们引进西方美学、美育理论的结果,但从根本上来说,依然是受到中国传统思想的影响、以救国救民为己任的近代知识分子的自主选择。在20世纪初期,美育话语体系形成的过程中,美育实践也逐渐繁荣。

作为与美育关系最密切的美术,其实践十分有代表性,范围之广、影响之深远,即使在今天依然值得当代的学者反思、借鉴。这一时期的美术实践主要表现在两个方面:一是在创作层面,民国初年以来关于美术革新的讨论和实践,其目的就是实现“美育之效”;二是在新式美术教育层面,从中小学设置图画课到专业美术院校蓬勃发展,美术教育通过帮助个体实现“美的人生”,完成社会美育的职责。

较之传统美术,20世纪上半叶中国美术在价值取向、功能追求、图式意趣等方面均发生了极大改变。这种改变不是横空出世的,而是爱国先驱在“美育立人以救国”思潮中逐渐探索形成的。这一观念最早由康有为、吕澂、陈独秀等人提出,他们认为中国画因循守旧,已成画坛之弊,主张以写实的西画技法作为革新途径,以反映社会现实的美术创作重塑人格。这其中虽然有强烈的政治意图,但肯定了绘画对人格、人性培养的意义,兼顾了美术的本体与功能,其目的在于达成“美育之效”。

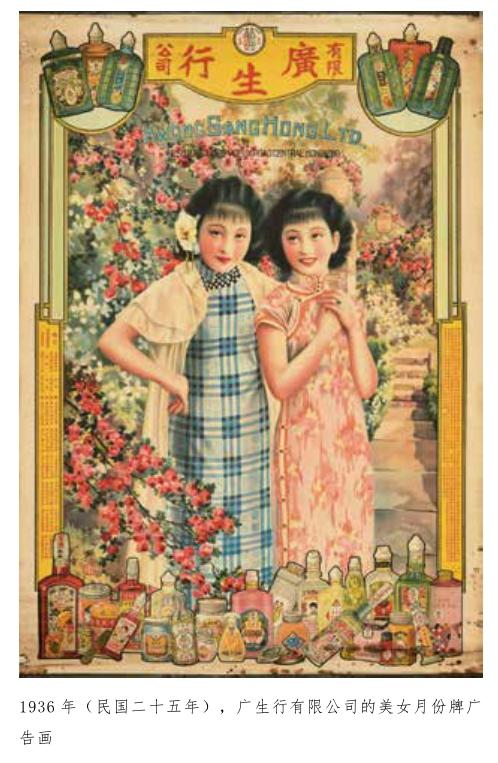

这一过程中,既有陈独秀、康有为将美术革新的矛头直指陈陈相因的中国画,也有吕澂痛批以西画之皮过度媚俗的月份牌绘画。当时最先学习西画的,不是众多的中国画画家,而是与商业最接近的月份牌绘画。吕澂痛心疾首,认为画工“全从引起肉感设想”,迎合市井趣味,“徒袭西画之皮毛”而“其面目不别阴阳,四肢不称全体”,不懂得透视学、解剖学等写实技法知识,造成人物造型比例失真,不见明暗凹凸效果,也无立体感与层次性,更无“美情”。更让他痛心的是,以上海图画美术院为代表的美术专门学校,对美术概念、美术学科等“一知半解”,“以似是而非之教授”贻害青年。对此,他提出四条革命之道,旨在建构“美术真谛之学”,“使社会知美术正途”,“通过艺术品的制作和美的鉴赏的启示、引导,转移了人生态度,使那艺术的人生普遍实现在这世间”,[10]而最终目的则在于达成“美育之效”。可见,吕澂的“美术革命”落脚于美育,并非简单地附和,而是认为只有美的艺术才能实现艺术的人生,有明显的“美育立人”的思考。

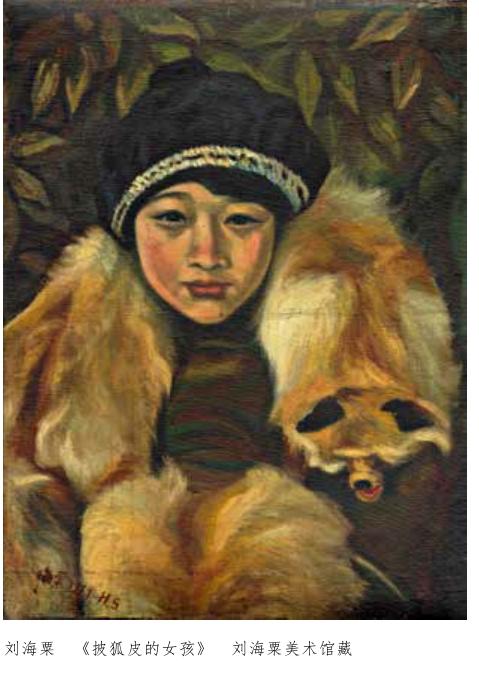

在美术革新的道路上,刘海粟深受蔡元培的影响,认为美术教育的根本目的在于寻求真美、以美育人,达到陶冶人性的结果。最初,他关于“画学上必要之点”的探讨,就蕴含着明显的美育理想。刘海粟认为,“实写”是通往自然、积极的“真美”,是实现美育救国的主要途径。他曾说过:“故救国之道,当提倡美育,引国人以高尚纯洁的精神;感发其天性的真美,此实为根本解决的问题。”[11]由此,他提出习画者应发挥自由活泼的天性,通过“实写”自然之真相养成创造的能力。后来,随着刘海粟不断地接触西方现代艺术,他不再以“实写”为创作指归,而是提出“生命的表现”。他曾解释道:“我们所说的生命,不是生物学家所说的生命,不是细胞的组合,是我们的思想和感情,是我们的人格和个性。”[12]也就是说,艺术的本质就在于表现个体的生命、人格和情感,而这种本质是通过线条、韵律、色调等形式表达的。当然,表达的前提在于自由,即反对各种法则和束缚,解放个性。他的这一认识不仅突破了“实写”的美术革新路径,而且暗合蔡元培的美育观,从职业美术的角度把美术上升到美育的角度,也将自己的教育原则升华了。[13]

美育话语体系的建构与美育思想的广为流传,在一定程度上刺激了“反传统”“反商业化”的美术革新。社会需要一种新的美感形式,即能够充分体现个体的自由情感与生命人格的现代美术,而不是艳俗的商业画或纵情山水的文人画。换言之,美术革新也更为迫切地需要一種新的、正规的美术教育支持和推动其深入发展。正是这一需求促进了中国近代美术教育的转型,使其摆脱了传统美术的程式禁锢和早期近代美术重商业的倾向,转向“美情”的陶养与“美的人生”的实现。

美育普及的途径有很多种,学校教育是最主要的途径。故此,蔡元培多次呼吁重视美术教育,提出“科学美术,同为新教育之要纲”[14],既要有专业美术学校,也要创办业余艺术社团。可见在蔡元培的心中,实行美术教育、创办美术学校是通向美育的主要路径。在此过程中,中国近代美术教育实现了从“术之教”向“美之育”的转型,从工艺学堂时期的“画图”课到中小学堂、师范学堂的“图画手工课”,再到专业美术学校学科化的全面发展;在教育目标上呈现出从培养工程制图人才到培养美术师资、艺术家,再到全民审美力提升的一系列转型,最终实现国民素质的整体提升。

洋务实业学堂开设的“绘图”课,清末新式学堂开设的“图画手工科”,均是典型的“术之教”,意在通过学习西方科学的绘图知识和技术发展民族工商业,实现国家现代化转型。洋务运动时期,教授学生运用各种工具绘制精密的机械图是各类实业学堂的主要课程。实业学堂还开设有“画图房”“绘事院”,专门用来培养工程制图人才。这类课程的教学目标中即使提及“助其愉悦”,但仍然强调实用性而不注重审美意义,自然谈不上美育的普及与“美的人生”的实现。

1906年,两江师范学堂在李瑞清主持下开设图画手工科,后增设了中国画科目,预示着中国专业美术教育与专门美术人才培养的开始。此后,人们的审美认知被逐渐改变,土山湾画馆、各种时事画报也开始教授、介绍西画造型观念与技法。但这一认知的全面普及还依赖于蔡元培和近代学校美术教育的发展。

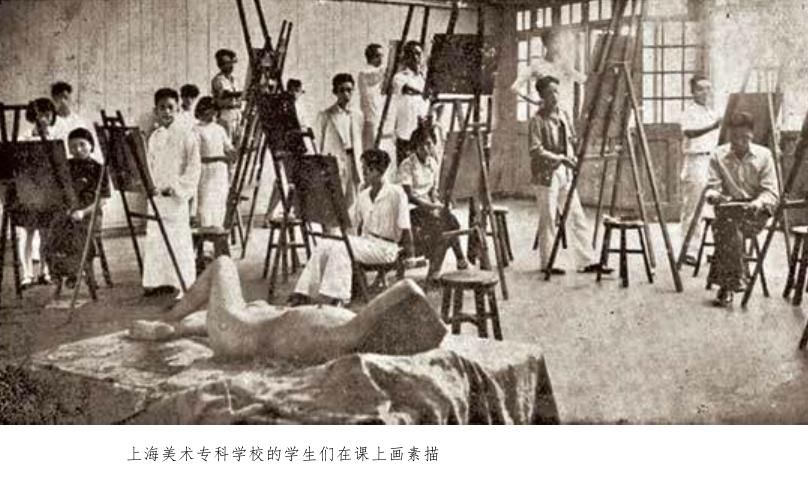

1912年,蔡元培第一次将美育纳入新教育方针,开展美育才逐渐成为社会共识。一方面,他有意识地提高中小学美育的地位。在他的主持下,教育部颁布了《小学校令》《中学校令》等法规规定中小学图画、手工等美术类课程的教学要求和课时量。至新文化运动,美术真正地被抬高到“改造人心以改造社会”的高度。丰子恺反对艺术教育流于技能训练,朱光潜提出人生艺术化的主张,他们都强调了美术教育陶养人格意志的作用。这一改变体现在中小学图画课程名称的变更和课程设置中突出美情、美感的要求上。另一方面,为促进“纯粹之美感”的现代美术发展,实现“美的人生”,蔡元培推动教育部颁布了《专门学校令》《师范学校规程》等法规,推动中国近代专业美术教育与专门美术人才的广泛培养。1912年成立的上海图画美术学院(上海美术专科学校前身)、1918年成立的国立北平艺术专科学校、1922成立的苏州美术专科学校、1927年成立的国立杭州艺术专科学校等在办学宗旨、人才培养目标等方面均凸显了美育。我国近代美术教育由此进入“美之育”阶段,美术教育与人格的完善、国家前途紧密相连。

美育话语体系形成后,关于美育的研究逐渐从“美育是什么”“为什么要实施美育”转向“如何更好地实施、普及美育”上来。换言之,美育从理论建构转向实施层面。回应美育理论,改革教学,培养出优秀的艺术家,进而提高社会大众的审美情操,促使人们养成健全的人格,达成“美的人生”,成为美术教育家追求的目标。故此,美术专门学校的精英们纷纷借鉴西方的美术教学模式进行改革,其中有三点最为重要。

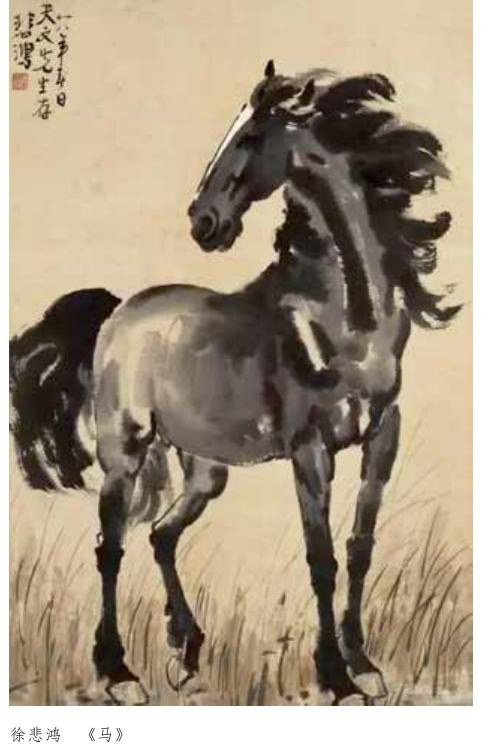

一是引入写生教学法,开设色彩学、透视学等课程,培养有写实造型功底的美术家。李叔同最早介绍西方石膏模型、静物写生、人体写生课,并在浙江第一师范学校予以实施。陈抱一、刘海粟等人在上海美术专科学校采用石膏模型教学,开设静物写生和户外写生课,因女性人体写生课还引发了一场风波。徐悲鸿毕生坚定奉行“素描是一切造型艺术的基础”[15],并形成一套以素描教学为核心的教学体系,影响深远。

二是开设美学、美术史等理论课程。此举不仅促进了美术学科化发展,而且推动了美术创作和美术教育的思想解放,也使得美术教育从应用技能培养上升到健全人格的高度,真正超越了实业教育与师范教育。美学承载了人格养成与综合素质提升的重任,美术史为艺术创新提供了参照对象,两者都能帮助学生感知画面的文化内涵,这意味着美术教育真正将美育普及作为了发展的主要方向。

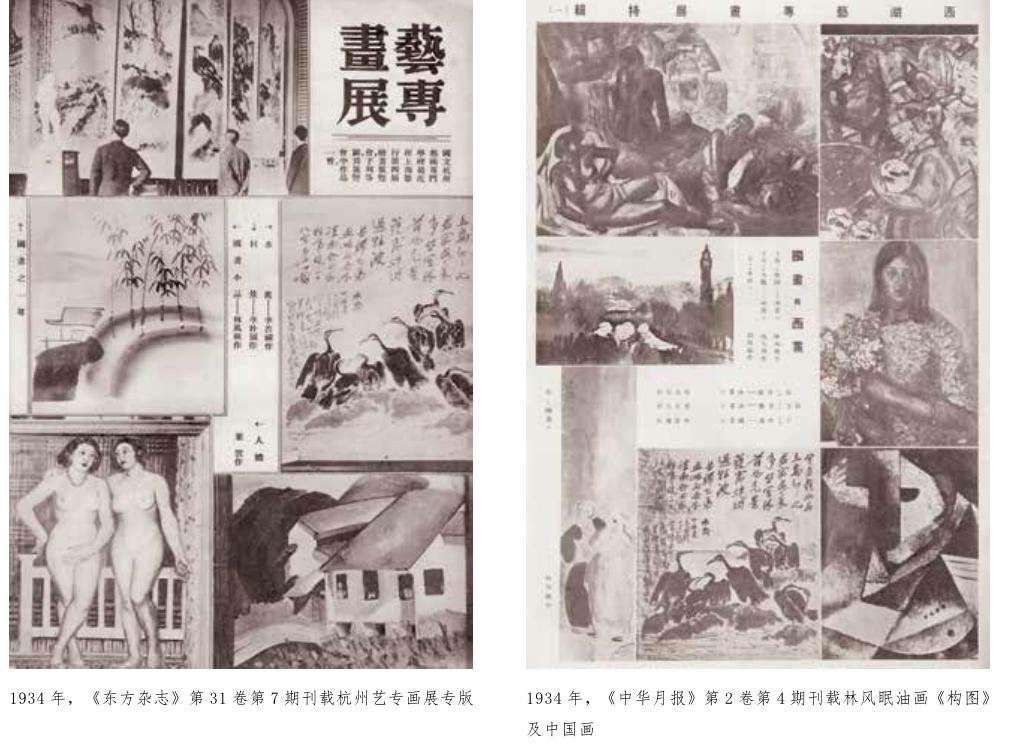

三是通过社团、报纸杂志及形式各异的美术展览,“尽宣传艺术的责任”,推动美术学科发展的同时,实现美育的大众化和普及化。从“中国美术展览大会”到“北京艺术大会”,从第一次全国美展到艺术运动社的系列展览,林风眠以学校艺术教育为阵地开展全国性的艺术运动。蔡元培在北京大学开展教育改革的过程中,成立了画法研究会、书法研究会等学术类社团。1919年,上海专科师范学校和爱国女学部分教师成立中华美育会,并于1920年创办《美育》杂志。这些依托于专业美术院校及专业师生发起、组织的社团,让美术走近民众,间接发挥了社会美育的功效。

20世纪初期,我国美育话语体系建构的过程凸显了美育作为情感教育在教育体系中的地位与价值。美育成为一代学人解决国人精神疾病,促进人格健全、人性完善,实现民族救亡与启蒙的良策。这是王国维、蔡元培等先驱在儒家心性文化影响之下引进西方美学、美育思想实现救国的必然选择。因此,中国的美育精神从一开始就区别于西方文化着眼于工具理性造成人性异化与分裂的社会现实,高扬了人的感性解放。为唤醒国人的精神,美术界发起美术革新运动,抨击远离社会的文人画与艳俗的商业画,提倡以“人格健全与人性完善”为基本遵循的美术创作,以达成“美育之效”。随后,发展新式美术教育,通过开展专业美术教育与培养专门美术人才实现社会美育,创造“美的人生”。

比之中国20世纪初期,我们的物质生活水平发生了翻天覆地的变化。在当今世界,美育正在成为一个国家展现综合实力、立足世界民族之林的重要力量。回望歷史,我们不应忘却先辈于历史洪流中的求索和奉献。在新美育时代,我们更应担负起创造“美好生活”的使命与责任,总结经验、融合前沿理论,建构有中国当代特色的美育话语体系,引导教育和艺术的良性发展,满足人民对美好生活的向往。

(毕晓玲/南京艺术学院)

注释:

[1]杜卫.感性教育:美育的现代性命题[J].浙江学刊,1999(06):101-106.

[2]王国维.古雅之在美学上之位置[M]//谢维扬,房鑫亮,主编.王国维文集(第十四卷).杭州:浙江教育出版社,2009:106.

[3]王国维.论教育之宗旨[M]//谢维扬,房鑫亮,主编.王国维文集(第十四卷).杭州:浙江教育出版社,2009:11.

[4]高平叔.蔡元培全集(第五卷)[M].北京:中華书局,1988:508.

[5]梁启超.小说与群治的关系[M]//汤志钧,汤仁泽.梁启超全集(第四集).北京:中国人民大学出版社,2018:49.

[6]谭好哲,刘彦顺,等.美育的意义—中国现代美育思想发展史论[M].北京:首都师范大学出版社,2006:252.

[7]同[3],第10页。

[8]蔡元培.哲学总论[M]//中国蔡元培研究会.蔡元培全集(第一卷).杭州:浙江教育出版社,1997:22-32.

[9]谭好哲.中国现代美育的历史进程与目标取向[J].山东社会科学,2007(01):22-31.

[10]吕澂.艺术和美育[J].教育杂志, 1922(10):10-18.

[11]朱金楼,袁志煌.刘海粟艺术文选[M].上海人民美术出版社,1987:35.

[12]同[11],第338页。

[13]封钰.大转型时代美术性质和功能的诠释—刘海粟美育革命思想述论[J].南京社会科学,2010(02):118-123,129.

[14]蔡元培.北大画法研究会旨趣书[M]//高平叔.蔡元培全集(第三卷).北京:中华书局,1988:156.

[15]王震.徐悲鸿文集[M].上海画报出版社,2005:139.