杂合型伴性矮小基因对正常体型鸡脂肪沉积的影响

朱星浩,陈青,邵冰豪,郭钰君,张向丽,杜鹏飞,朱瑶,黄艳群,陈文

河南农业大学牧医工程学院,郑州 450002

0 引言

【研究意义】通过矮小型母本向正常体型公鸡导入杂合状态的 dw基因,以探究杂合型伴性矮小基因对正常体型鸡的脂肪沉积及肌肉品质的影响。【前人研究进展】性连锁矮小型(sex-linked dwarf gene,dw基因)鸡以其肉质优良、低饲料消耗、低基础代谢率、高产蛋率和经济效益等育种价值,在当代家禽业中得到了广泛的研究和应用[1-4]。固始鸡和广西瑶鸡均是我国著名的地方优良品种。固始鸡具有肉质优良、脂肪含量适中等特点,但性成熟较晚;广西瑶鸡具有耐粗饲、皮脂薄、肉质细嫩的特点,是培育低脂优质肉鸡的良好遗传素材[5]。在生产上通常选择用产蛋性能高的性连锁型矮小鸡作为母本,地方鸡种作为父本进行杂交配套,后代公鸡表现为体型正常的杂合型,且能保持地方鸡种的外貌特征,是保护和利用地方鸡种的很好的途径[6]。性连锁型矮小鸡,是由于生长激素受体(growth hormone receptor,GHR)基因发生了错义突变,导致生长激素受体功能丧失,从而影响生长激素(growth hormone,GH)的分泌[7-11]。dw基因呈隐性伴性遗传,是目前发现的唯一对鸡健康无害的矮小基因[12]。dw基因在1935年首次被发现[13],在8—10周龄时,纯合矮小鸡与正常鸡在表型上有显著区别[14]。纯合dw基因可缩短成年鸡只的跖骨长度[15]、减轻体重[12],降低母鸡产蛋期的采食量,从而降低规模化、产业化过程中的饲料成本,并有效地提高养殖效率[16]。有研究报道纯合矮小鸡在生长阶段脂肪沉积能力远远高于正常体型鸡[4,17],其体脂含量约为正常鸡的1.5倍[18],其肌内脂肪(IMF)含量也得到提高[19]。IMF在纯合矮小鸡体内的更多沉积可能受到多种信号通路和昼夜节律相关基因的部分调控[19]。有研究报道杂合型伴性矮小鸡虽表现为正常体型,但体重略低于正常型[20]。LILBURN等发现2—8周龄的杂合型正常鸡比纯合型正常肉鸡有更多的腹部脂肪[21]。也有报道杂合伴性矮小公鸡胴体特征和生长速率与正常型公鸡无异,但正常型公鸡与杂合型公鸡的脂酶活性存在一定的差异[22]。【本研究切入点】目前关于杂合型伴性矮小基因对鸡的脂肪沉积效应尚没有系统的研究。本研究将正常型母鸡(ZDWW)和矮小型母鸡(ZdwW)分别与正常体型的地方品种公鸡(ZDWZDW)杂交,将杂交后代在同一条件下饲养。对杂交后代进行体尺指标、血清生化指标、肌纤维特性、胸肌、腿肌IMF含量的测定,并对体脂含量及其动态变化进行研究。【拟解决的关键问题】揭示矮小型母本导入杂合状态的dw基因对后代的脂肪沉积及肌肉品质的影响,掌握杂合型正常鸡的脂肪沉积动态变化的规律,从而为利用母本矮小型生产优质肉鸡和地方鸡种研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验动物

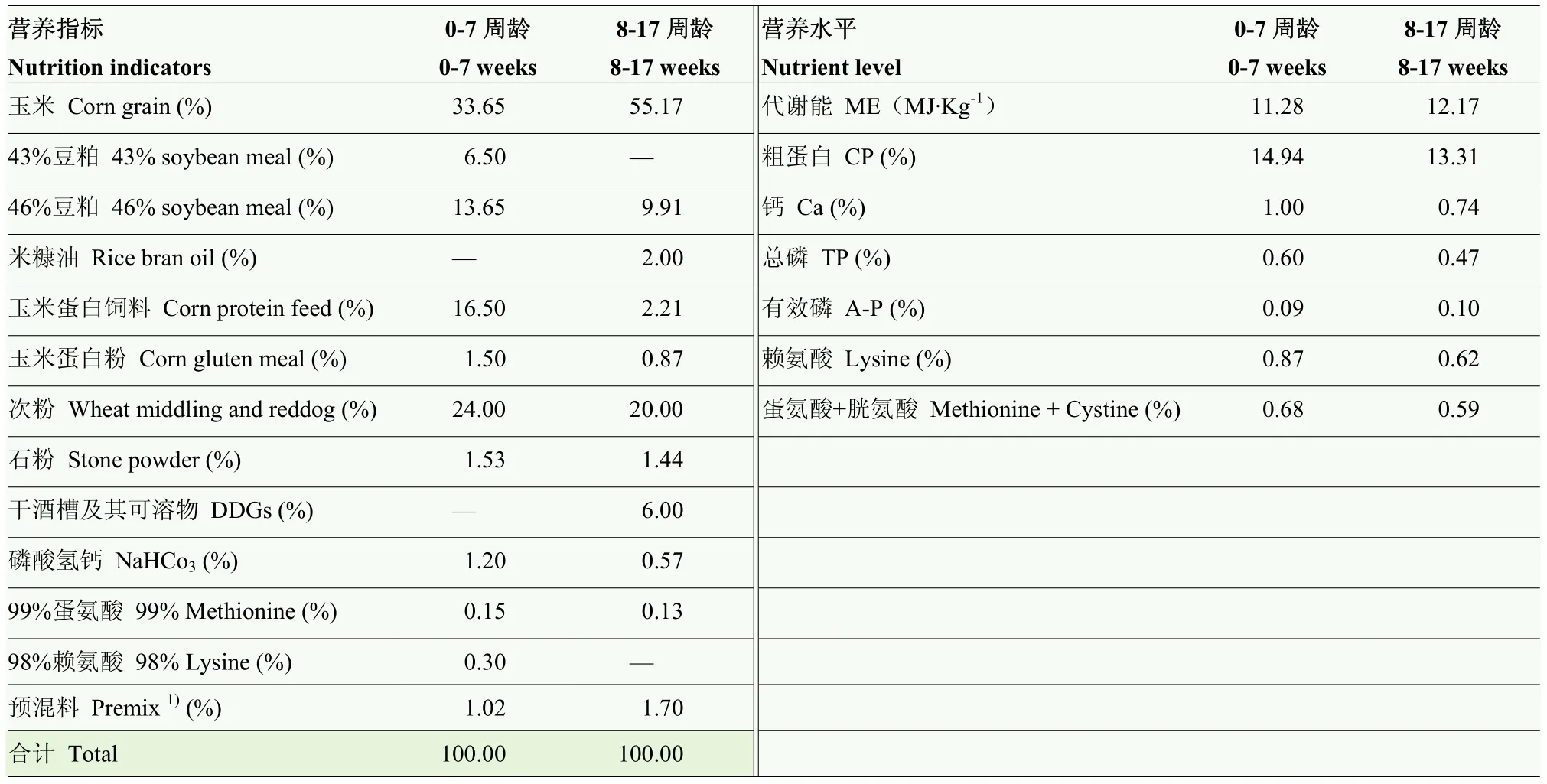

在35周龄,选用正常体型的固始公鸡(ZDWZDW)分别与正常型母鸡(固始鸡,G;广西瑶鸡,Y;ZDWW)和矮小型母鸡(快大型矮小鸡,A;ZdwW)进行杂交,另选取正常体型的广西瑶鸡(ZDWZDW)分别与正常型母鸡(固始鸡,G;含有 12.5%的海兰粉血统的固始鸡与含浅芦花基因的高产蛋鸡的杂交后代,MH;ZDWW)和矮小型母鸡(矮小型黄麻肉鸡,R;矮小型黄麻肉鸡与含浅芦花基因的高产蛋鸡的杂交后代,RH;ZdwW)进行杂交,杂交均以人工授精的方式进行。分别从不同杂交群体中各收集种蛋200枚进行同批孵化,将同批孵化出的1日龄雏鸡在同一饲养条件下分开笼养,自由采食,自由饮水,执行正常的免疫程序,实施规范的饲养管理。试验地点在河南三高农牧股份有限公司,试验期为120 d,其中0—7周龄、8—17周龄分别饲喂育雏料(810饲料)和育成料(813饲料),日粮组成及营养水平见表1。

表1 日粮组成及营养水平Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (%)

1.2 体尺指标的测量

于60日龄、90日龄和120日龄从固始鸡和广西瑶鸡的杂交后代中分别随机选取100只后代(公母各半)进行体尺指标的测定。主要测定指标包括:胫长、胫围。

测定方法如下:

胫长:从胫部上关节到第三、四趾间的直线距离。

胫围:胫骨中部的周长。

1.3 样品的采集

分别于60日龄和90日龄从固始公鸡与正常型和矮小型母鸡杂交的每个群体中分别随机选取 10只后代(公母各半)进行屠宰。另于120日龄从固始鸡和广西瑶鸡的杂交后代中各选取鸡只10只(公母各半)进行屠宰并收集颈静脉血样至促凝管中。取同侧同一位置胸肌组织块(长2 cm,厚0.5 cm,宽0.5 cm)放置 4%多聚甲醛溶液保存以备石蜡切片制作,同时分离胸肌、腿肌用保鲜膜包裹放置-20℃冰箱保存以备进行肌内脂肪含量分析。

1.4 体脂指标的测定

屠宰后,分离需测组织并称重,主要测定指标包括:活重、全净膛重、腹脂重、皮下脂肪厚、肌间脂肪宽。

测定方法如下:

活重:禁食12 h后的体重。

全净膛重:屠体重为减去内脏器官、头、脚,保留肺脏、肾脏的重量。

腹脂重:包括腹脂(板油)及肌胃外脂肪的重量。

皮下脂肪厚:从尾根部切线向上沿第一切线剥离两侧皮肤,用游标卡尺测量此处的皮脂厚。

肌间脂肪宽:将胸部的皮掀开,在胸骨侧突的部位用游标卡尺测量脂肪带的宽度。

1.5 血清生化指标的测定

收集颈静脉血液 10 mL于促凝离心管中倾斜静置,以4℃,3 000 r/min离心10 min,取上部血清于-20℃冰箱保存,然后用全自动生化分析仪分析测试血清生化指标。主要测定指标为总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)含量。

1.6 肌内脂肪含量的测定

每只鸡胸肌、腿肌样品各取10 g,采用索式提取法提取其肌内脂肪并测定其含量,测定方法参考肉与肉制品游离脂肪含量的测定(国标GB/T-6434-2006)。每个样品测定3次,以平均值作为样品的肌内脂肪含量。根据公式:肌内脂肪含量IMF(100%)=(提取前总重-提取后的总重)/提取干物质总重×100%,计算干物质中IMF的含量。

1.7 肌纤维特性分析

常规方法制备石蜡切片(厚度为 2 μm),进行H.E.染色,将石蜡切片置于 10×10荧光倒置显微镜下,随机选取3个视野并保存图像,用图像分析软件(Image J)测量单个图像总面积(S),并统计其中肌纤维数目(N),计算肌纤维密度(d)。利用Image J进行图像分析,分别随机抽测50根肌纤维横截面积Si,然后用公式计算出肌纤维横截面的直径Di,再计算个体胸肌的肌纤维平均直径。

d=S/N;Di=2(Si/π)0.5;平均肌纤维直径 D=ΣD i/50。

1.8 数据统计分析

试验数据采用 Excel 2016软件进行整理后,使用SPSS 22.0生物统计软件进行双因素和单因素方差分析,并用 Duncan多重比较进行显著性检验。结果以平均值±标准差(mean ± SD)表示。

2 结果

2.1 F1代表型特征

正常型父本与正常型母本(后代简称母本正常型群体)和矮小型母本(后代简称母本矮小型群体)杂交的F1后代,均表现为正常体型。其中母本矮小型群体中的公鸡(ZDWZdw)虽表现为正常型,但其含有隐性的伴性矮小基因(简称 dw杂合子),而母本正常型群体中公鸡基因型为ZDWZDW(简称DW纯合子)。其杂交遗传模式见图1。

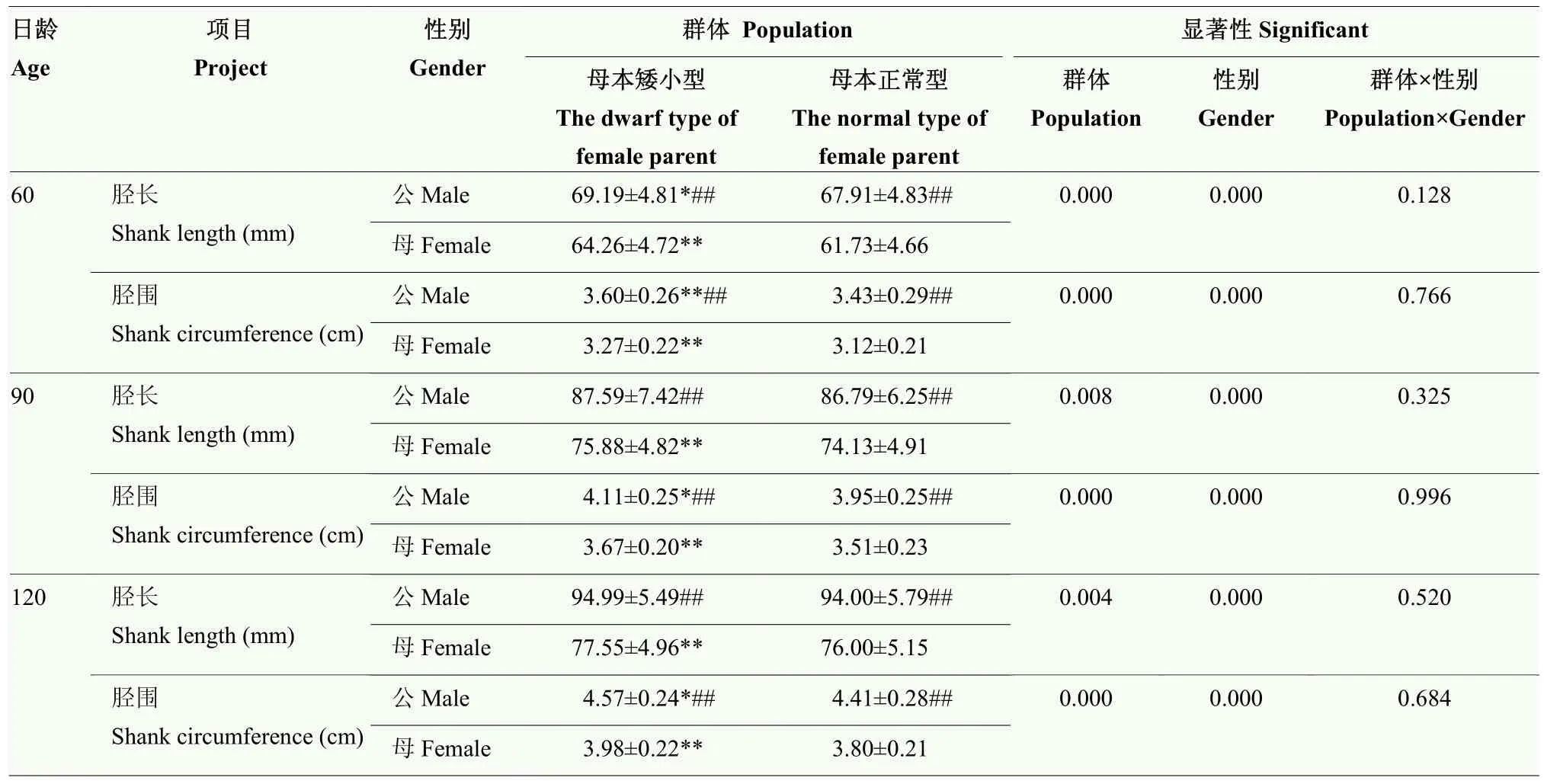

2.2 不同日龄不同群体鸡只体尺指标的比较

整合母本正常型和母本矮小型群体的体尺数据(包含来自固始鸡和广西瑶鸡为父本的杂交群体)发现:在60日龄、90日龄和120日龄时,公鸡的胫长、胫围均显著大于母鸡(P<0.01,表2),母本矮小型群体的胫长、胫围均大于母本正常型群体。在60日龄的公鸡中,母本矮小型公鸡的胫长显著大于母本正常型公鸡(P<0.05,表2),母本矮小型公鸡的胫围显著大于母本正常型公鸡(P<0.01,表2);在母鸡中,母本矮小型母鸡的胫长、胫围显著大于母本正常型母鸡(P<0.01,表2)。

在90和120日龄时,在公鸡中,母本矮小型公鸡与母本正常型公鸡间的胫长无显著性差异,母本矮小型公鸡的胫围显著大于母本正常型公鸡(P<0.05,表2);在母鸡中,母本矮小型母鸡的胫长、胫围显著大于母本正常型母鸡(P<0.01,表2)。

2.3 固始鸡杂交后代脂肪沉积的动态变化

选择固始鸡杂交后代进行母本正常型和母本矮小型杂交后代的脂肪沉积规律的分析发现:在母本正常型群体中,公鸡的腹脂重和腹脂率一直处于低水平,甚至120日龄时的腹脂重和腹脂率均显著低于60日龄(P<0.05,图 2-A、B);公鸡的皮下脂肪厚、肌间脂肪宽在不同日龄间差异不显著(图2-C、D);而母鸡的体脂总体呈现随日龄的增加而上升的趋势,120日龄时母鸡的体脂指标(腹脂重、腹脂率、皮下脂肪厚和肌间脂肪宽)较60日龄、90日龄均有显著的提升(P<0.05,图2);母鸡60日龄和90日龄间的体脂指标差异不显著。而在母本矮小型群体中,公、母鸡均呈现了与母本正常型群体中的母鸡相似的脂肪沉积变化特性。母本矮小型群体的公、母鸡腹脂重、皮下脂肪厚和肌间脂肪宽均随日龄逐渐升高,特别在120日龄时显著升高。120日龄的腹脂重、皮下脂肪厚和肌间脂肪宽均显著高于60或90日龄(P<0.05,图2-A、C、D);此外,母本矮小型基因也一定程度上提高了后代鸡只90日龄的脂肪沉积,特别是90日龄的公鸡肌间脂肪宽显著高于60日龄(P<0.05)。

进行同一群体、同一日龄不同性别鸡只间的比较,发现在母本正常型群体中,120日龄时母鸡腹脂重和腹脂率极显著高于公鸡(P<0.01,图 2-A、B);皮下脂肪厚、肌间脂肪宽在三个时间点公、母间均无显著差异(图 2-C、D)。而在母本矮小型群体中,60日龄、90日龄、120日龄公、母鸡间的体脂指标(包括腹脂重、腹脂率、皮下脂肪厚和肌间脂肪宽)均无显著差异(P>0.05,图2)。

进行同一日龄、同一性别不同群体鸡只的比较发现,母本矮小型群体公鸡(dw杂合子)在90日龄和120日龄时各项体脂指标(腹脂重、腹脂率、皮下脂肪厚和肌间脂肪宽)均显著或极显著高于同日龄的母本正常型群体公鸡(DW纯合子),而仅120日龄母本矮小型母鸡的腹脂重显著高于母本正常型群体中的母鸡(P<0.05,图2-A)。

表2 不同日龄不同群体鸡只体尺性状的比较Table 2 Comparison of body measurement traits among different populations at different ages

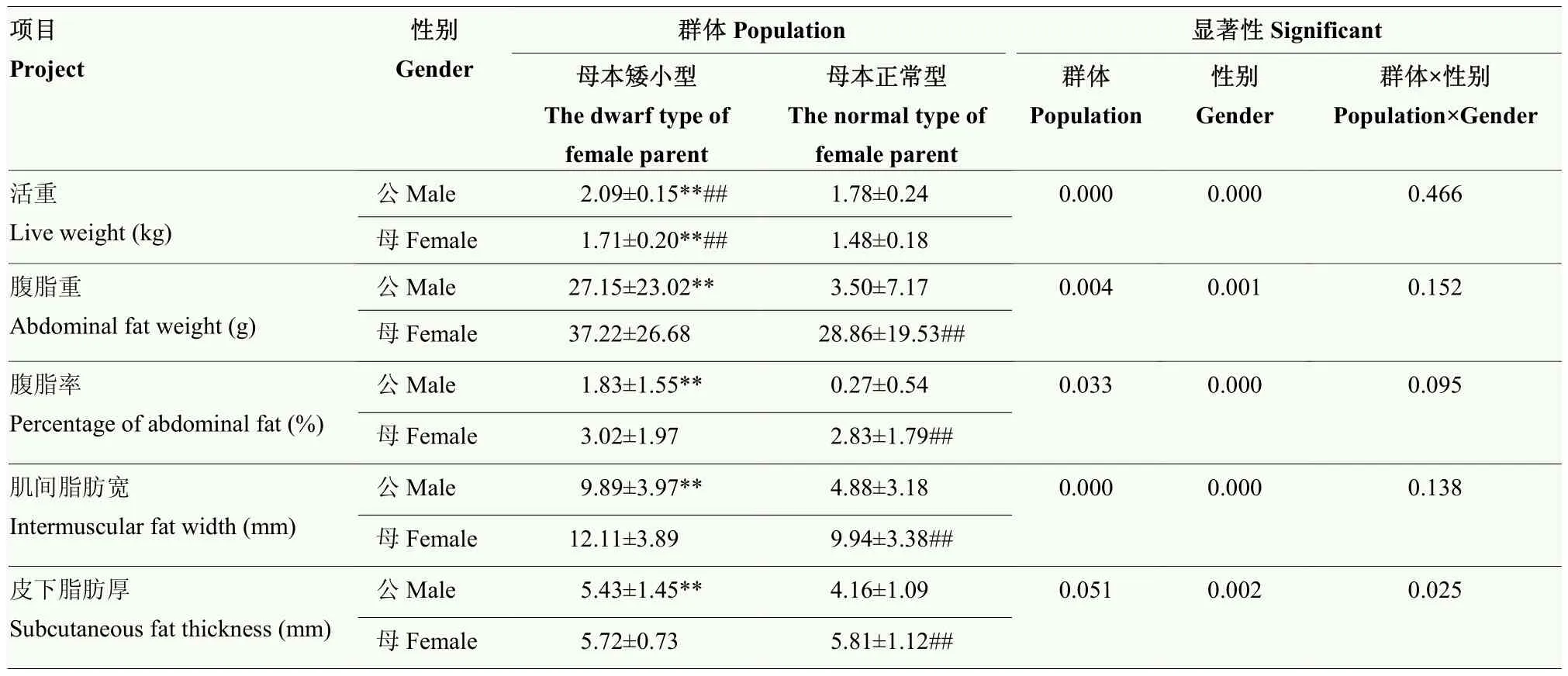

2.4 120日龄不同群体鸡只体脂指标的比较

进一步整合120日龄固始鸡和广西瑶鸡杂交后代的体脂数据,进行双因素方差分析(表 3),发现群体因素和性别因素对活重和脂肪沉积相关指标(包括腹脂重、腹脂率、肌间脂肪宽和皮下脂肪厚)的效应均达到显著水平,此外皮下脂肪厚的群体和性别的互作效应也达到显著水平,故对皮下脂肪厚这一指标分别以群体和性别进行单因素分析。

在活重指标中,总体上公鸡的活重大于母鸡,母本矮小型群体的活重大于母本正常型群体。在公鸡中,母本矮小型公鸡的活重极显著大于母本正常型公鸡(P<0.01,表3)。在母鸡中,母本矮小型母鸡的活重也大于母本正常型母鸡(P<0.01,表3)。

进一步的分析发现,在母本正常型群体中,公鸡的脂肪沉积少,母鸡的腹脂重、腹脂率、肌间脂肪宽、皮下脂肪厚均显著高于公鸡(P<0.01,表 3),腹脂重、腹脂率在公母间有近10倍的差异。而在母本矮小型群体中,公母鸡间在腹脂重、腹脂率、肌间脂肪宽、皮下脂肪厚指标上均无显著差异。母本矮小型公鸡的脂肪沉积能力较母本正常型公鸡有大幅提升,母本矮小型群体公鸡(dw杂合子)的腹脂重、腹脂率、肌间脂肪宽、皮下脂肪厚均显著高于母本正常型群体公鸡(DW纯合子,P<0.01,表3);而在母鸡中,母本矮小型群体的体脂相关指标和母本正常型差异不显著(表3)。

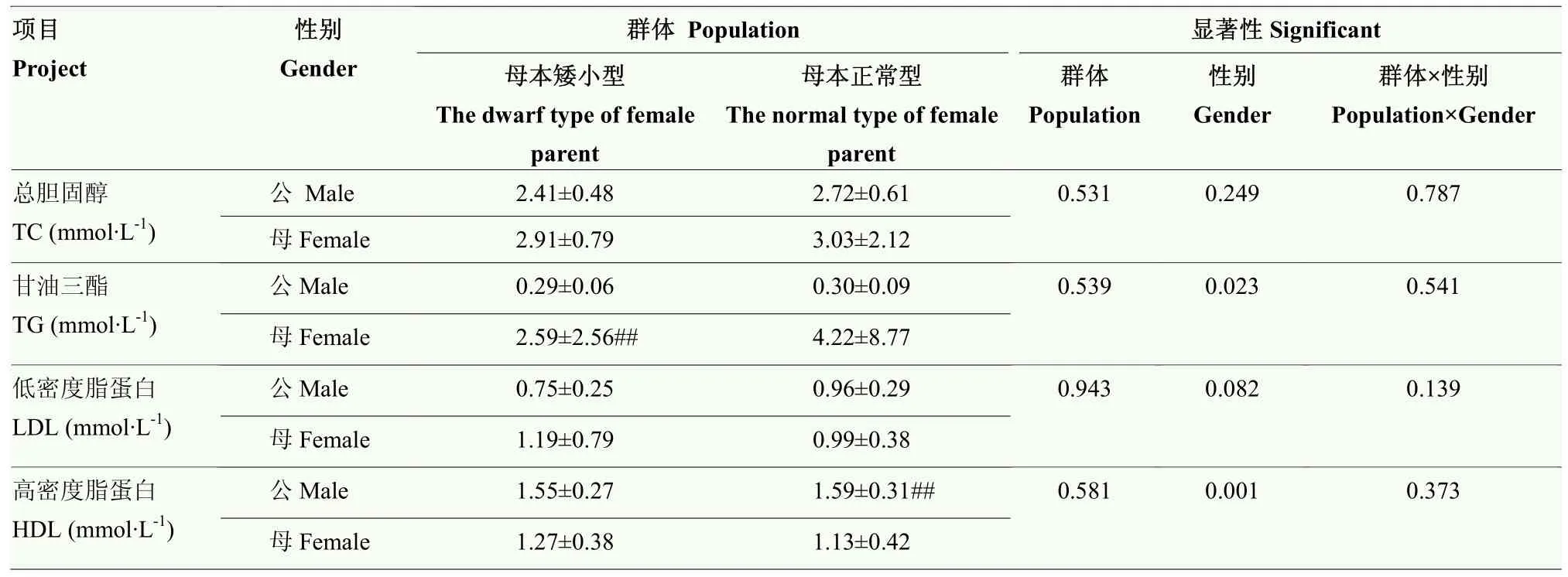

2.5 120日龄鸡只的血脂指标的比较

采用双因素方差分析对血脂指标进行分析,发现群体因素对几个血脂指标的效应均未达到显著水平,而性别因素对TG、HDL的效应达到显著水平,群体因素和性别因素对血脂指标的互作效应均不显著(表4)。母本矮小型与母本正常型群体间在 TC、TG、LDL、HDL含量上均无显著差异。母本矮小型母鸡的TG含量显著高于公鸡(P<0.05)。母本正常型公鸡的HDL极显著高于母鸡(P<0.01)。

表3 性别和群体对120日龄不同杂交组合鸡脂肪沉积的影响Table 3 Effects of sex and population on fat deposition capacity of chicken cross combinations on 120 days

表4 性别、群体对120日龄不同杂交组合鸡血清生化指标的影响Table 4 The interaction of sex and population on serum biochemical indexes of chicken cross combinations on 120 days

2.6 120日龄鸡只IMF含量的比较

双因素方差分析(表 5)显示,群体因素对胸肌IMF含量达到显著水平(P=0.017),对腿肌IMF的效应接近显著水平(P=0.076)。母本矮小型后代胸肌(P=0.017)和腿肌(P=0.076)IMF含量均高于母本正常型。其中母本矮小型母鸡与母本正常型母鸡的胸肌IMF含量的差异未达到显著水平,母本矮小型公鸡(DW杂合子)的胸肌IMF含量显著高于母本正常型公鸡(DW纯合子,P<0.01)。总体来说,腿肌的IMF含量显著高于胸肌(P<0.05,图3)。

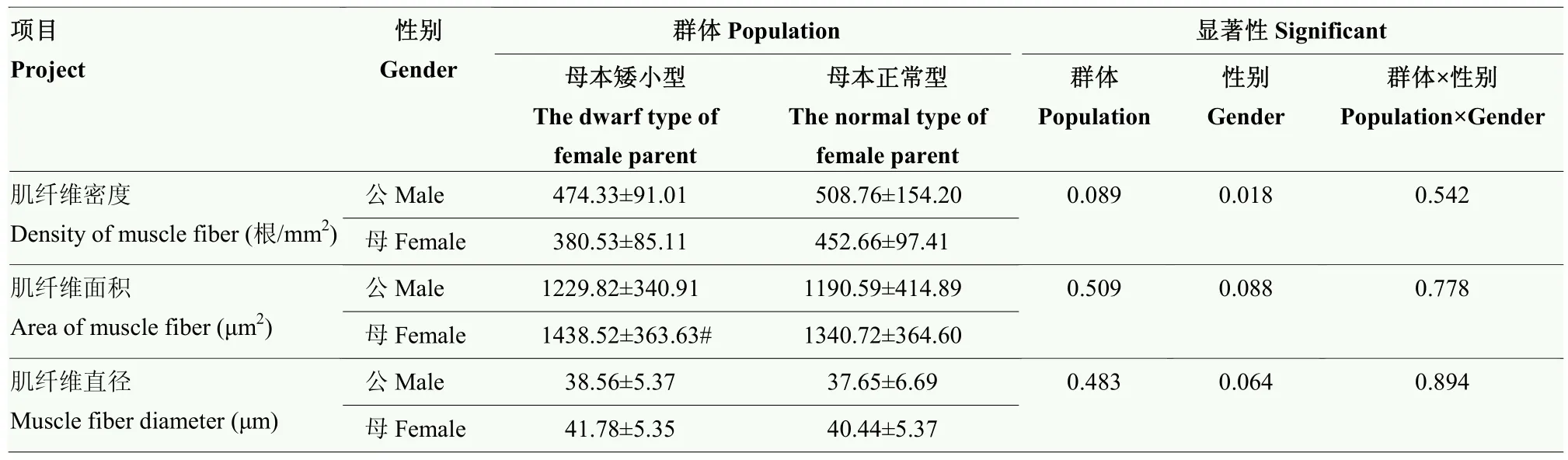

2.7 120日龄鸡只的肌纤维特性的比较

母本正常型后代肌纤维密度均呈现高于母本矮小型的趋势(P=0.089),肌纤维面积、肌纤维直径在母本矮小型和母本正常型间无显著差异。母鸡肌纤维密度显著低于公鸡(P=0.018),而其肌纤维面积(P= 0.088)、肌纤维直径(P=0.064)呈现高于公鸡的趋势(表6)。

表5 性别、群体对120日龄不同杂交组合鸡IMF含量的影响Table 5 Effects of sex and population on intramuscular fat content of chicken cross combinations on 120 days

表6 性别、群体对120日龄不同杂交组合鸡胸肌肌纤维特性的影响Table 6 Effects of sex and population on breast muscle fiber of chicken cross combinations on 120 days

3 讨论

3.1 杂合型伴性矮小基因对正常体型鸡体尺性状的影响

MARKS[15]研究发现纯合dw基因可缩短成年鸡只的跖骨长度。BLOHOWIAK等[23]研究发现纯合正常型与杂合型正常鸡的胫长差异不显著,但均大于矮小鸡。LILBURN[21]等研究发现8周龄时慢速型的纯合正常型鸡的胫长显著低于杂合型正常鸡,而快速型的纯合正常鸡的胫长略高于杂合型正常鸡。MERAT[24]等研究发现在8、17和52周龄时,由于dw基因的导入胫长性状存在杂种优势。因此我们猜测在不同日龄间母本矮小型鸡只的胫长不仅没有短于母本正常型鸡只反而长于母本正常型鸡只。可能与 dw基因的杂交优势有关,其具体的原因还值得进一步研究。

3.2 杂合型伴性矮小基因对正常体型鸡脂肪沉积的影响

鸡过量脂肪主要沉积在腹部和皮下,腹脂率和皮下脂肪厚是评价家禽脂肪含量高低的重要指标[25]。在正常情况下,公鸡的脂肪沉积较少,而母鸡的脂肪沉积相对较多[26-27]。因此在生产上有通过公鸡的阉割以提高其体脂沉积[28],进而提高鸡肉风味的传统。

性别对屠体性状的影响主要与雄性激素有关,雄性激素会促进肌肉发育,但会降低脂肪沉积[29]。据文献报道纯合的dw基因不仅可以缩短跖骨的长度,还可以增加胴体脂肪含量[18-19]。本研究根据不同生长速度的地方优质鸡的上市日龄及鸡只体脂沉积多发生在育成期的特点[30],首先对固始鸡杂交后代不同生长时期的脂肪沉积变化进行研究发现60日龄母本矮小型公鸡比母本正常型公鸡有更多的腹部脂肪(图2-A)。此外,本研究进一步发现母本矮小型公鸡(ZDWZdw)表现了完全不同于母本正常型公鸡(ZDWZDW)的脂肪沉积变化规律,在90日龄后脂肪沉积显著增加。其90日龄和120日龄的体脂沉积能力显著高于母本正常型群体的公鸡(图2)。显示了用正常公鸡与性连锁dw母鸡杂交的后代尽管体型正常,但杂合状态的dw基因在发挥作用。进一步整合来源于固始鸡和广西瑶鸡为父本的杂交群体分析杂合型矮小基因对120日龄鸡只脂肪沉积的效应发现,母本矮小型公鸡的脂肪沉积能力显著高于母本正常型群体的公鸡(表 3),进一步显示杂合状态的 dw基因可显著促进生长阶段公鸡的腹部脂肪、皮下脂肪和肌间脂肪的沉积。

3.3 杂合型伴性矮小基因对正常体型鸡 IMF含量的影响

IMF是改善肌肉口感和嫩度的关键因素,其含量对评价肉的感官特性具有重要作用[31-32]。YE等[19]研究报道7周龄时,矮小鸡的IMF含量是正常鸡的1.2倍。本研究证明母本矮小型公鸡的胸肌IMF含量极显著高于母本正常型公鸡,显示隐性伴性的 dw基因在正常体型的杂合公鸡IMF沉积中仍在发挥着重要的作用,也进一步显示了利用 dw基因可改善公鸡的脂肪沉积特性从而提高鸡肉品质的潜在应用价值。此外本研究也发现了母本矮小型群体的母鸡(ZDWW)的脂肪沉积在一定程度上高于母本正常型群体里的母鸡(ZDWW),显示母鸡尽管不含有dw基因,但母本效应仍在发挥着一定的作用。有研究表明性连锁矮小鸡的骨骼肌纤维直径小于正常鸡,肌纤维密度显著高于正常鸡[6,31],dw基因在8—12周龄之间对肌肉纤维发育有影响,dw基因对单个肌纤维横截面积有显著影响,而对肌纤维总数没有影响[14]。本研究发现杂合状态的dw基因对肌纤维特性无明显影响。

3.4 杂合型伴性矮小基因对正常体型鸡血脂指标的影响

血清脂类生化指标是反映机体脂肪代谢的重要指标。BURGHELLE-MAYEUR等[33]研究发现dw基因没有显著改变血浆中甘油三酯、卵磷脂、总胆固醇或极密度脂蛋白的含量。我们的研究结果与之一致,母本矮小型群体公鸡与母本正常型群体公鸡的血脂指标没有显著的差异,说明杂合伴性 dw基因对正常表型鸡的血脂指标没有显著影响。本研究发现120日龄母本矮小型群体的公鸡的腹部脂肪等指标显著高于母本正常型群体的公鸡,但两者的血脂指标并没有显著的差异。进而说明了母本矮小型群体公鸡的血脂指标是独立于腹部脂肪沉积。WALTON等[34]在人类中研究发现男性的TG、TC、HDL的含量独立于体脂含量和分布。也有研究在肉鸡品系中发现血浆蛋白与体脂之间无显著关系[35]。

4 结论

杂合伴性矮小型基因显著改善了正常体型公鸡的脂肪沉积特性,提高了公鸡的腹部脂肪、皮下脂肪和肌间脂肪的沉积;改善了胸肌的肌内脂肪含量;而对血脂指标无显著影响;对肌纤维特性无显著影响。提示,生产上可以用性连锁矮小鸡做母本来改善商品代公鸡的脂肪沉积。