吴川话吟诵研究

邓存娟

(湛江幼儿师范专科学校,广东湛江524037)

1 何为传统吟诵

传统吟诵是中国古代读古诗文的读书方法。叶嘉莹先生认为,这种读书方法是一种介于诵读与歌唱之间的汉语古典文学作品口头表现艺术方式[1]。从叶先生的表述来看,吟诵这种口头表现方式,它既不同于现代的朗诵,也不能等同于唱歌。关于这三者的区别,许多专家学者有做过辨析,吕君忾认为吟是以语言为主,音乐为辅,目的在于表达文字的语感内容;唱以音乐为主,语言为次,目的在于欣赏曲调旋律;吟诵是吟和诵的合称,粤语吟诵把这种形式理解为吟着和诵着去读而不主张用唱法[2]。由此可见,吟诵虽讲究腔调、旋律,但其本质还是语言。其旋律、腔调是来自汉字本身的声、韵、调,是汉字与汉字之间的发音连缀而形成,而不是从外在的地方去编制、创造。在吟诵前加入“传统”二字界定,是为了说明传统吟诵用方言进行的,与现代的普通话吟诵、新吟唱区别开来。可以说,传统吟诵就是用方言恢复汉诗文音节的一种读书方式。

2 吴川话与吴川话吟诵

2.1 吴川话

吴川位于广东省西南沿海,雷州半岛东,东连茂名市及电白县,西接湛江市坡头区和廉江县,南临南海,北抵化州。全县有16个区镇。吴川方言包括白话、东话、海话3种。白话分以梅菉话为代表的高阳片粤语和以吴阳话为代表的吴化片粤语。该文重点分析以吴阳话为代表的吴化片粤语,即吴川话,也叫伝语,俗称吴川骨。它通行于吴阳、中山、黄坡、塘尾、振文、樟铺等镇。

2.2 吴川话吟诵特点

传统吟诵与语言的关系密切,不同的方言,吟诵的旋律和腔调各有特色。首先表现中音色上,音调上自然有不同的特色。其次还有音高、旋律和音长的处理上,吴川话在声韵调方面有自身的特点,用吴川话吟诵古诗文,呈现出当地特有的一种腔调和韵味,拓展了诗文的声韵内涵空间。

2.2.1 吴川话声调与吟诵

吴川话声调有11个,见表1。

表1 吴川话声调

第一,吴川话声调众多。从吴川话声调表格上看,普通话的4个声调中,没有阳上、阳去、阴去、入声声调,吴川话多了7个声调,另外,普通话的阳平,吴川话调为阴上,这是让很多其他方言区的人困惑的地方。由于声调众多,平平仄仄搭配极为和谐,用吴川话读古诗,仅按字本来声调一个个连缀起来诵读,字音的高低、抑扬起伏区分明显,在节奏点的平声字和押韵的地方稍加拖长,文字内在的旋律自然呈现,像唱歌一样,悦耳动听,这是吴川话吟诵的最大价值。

第二,普通话里没有入声调,将入声调平分至平、上、去三声,而吴川话的入声调保留得非常好。入声调具有短促急收藏的特点,这不仅是把字音的时值读短,关键还在于短促中有一种弹性,它是在运动中的张力变化,或向内收缩,或向内凝滞,有时又积蓄着饱满之劲,含而未放[3]。入声字是诗中郁勃、强调的地方,因此,吟诵时,不能把入声字忽略了。忽略了的话,就读不出诗中应有的顿挫和律动。比如诗经《黍离》中其中一句“行迈靡靡,中心如噎”的“噎”字,普通话没有入声,读作阴平ye55。吴川话里“噎”是入声jap4,吟诵的时候,在“噎”处来个顿挫,立即顿住、停住了,一种哽咽说不出话来的感觉,而读作平声字,平平地拖长,没有噎住的音感。另外,吴川话还将入声调细分出上阴入4、上阳入3、下阴入1、下阳入2和高入5,5种调。那样,吟诵起来高低起伏变化多一些,比如用吴川话吟唐代杜牧的《江南春》诗中的一句:

一句诗中,有“百”“八”“十”3个入声字一起,但用吴川话读起来并不显得单调,因为这里每一个入声字他们的调值有所区别,高低上有些许变化,语调自然有了变化起伏。

第三,吴川话吟诵音调总体上呈现出平高仄低的特点。杨芬认为,平仄高低变化是与个地方方言的声调调值密切相关的。随后,她列举了湖南长沙、常州、河南、江淮等地的方言吟诵,均是由方言的调值所决定的。同时也列举了广西博白方言的王力吟诵《观书有感》、北京方言的启功先生的吟诵《秋兴八首》的根据调值吟诵的时候体现了平高仄低的读法。吴川话声调,在调值上,阴平最高值55,最低值是下阴入1,平声字读得高,仄声字读得低。这点不仅仅从吴川话声调表格中的调值所体现出来,从采录的吴川话吟诵音频来看,他们的吟诵实践也体现了平高仄低。以李义先生吟诵唐代王勃的《送杜少府之任蜀州》为例,诵读其中的一句:

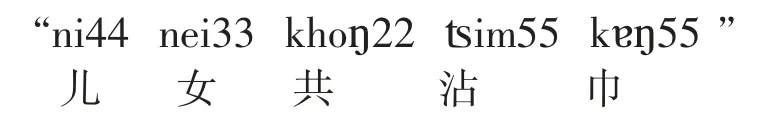

“儿女”由高降低,“共”降到最低,“沾”“巾”升到最高。一句以内连起来诵读,随着声调从高起后降低—渐低—升高的这一过程抑扬起伏,阴平的“沾”“巾”读得最高,阳平“儿”较高,阳上“女”较低,阳去“共”最低,体现了吴川话诵读的平高仄低的特点。当然,以上描述的主要基于单个字音的音调高低分析,是一个相对值,在遇到一些因情感处理需要重音的地方,也会出现强调的仄声高些。但整体上来看,吴川话诵读具有平高仄低的特点。

2.2.2 吴川话声母特点与吟诵

吴川话声母有19个,其中一个很特别的音,内爆音b和d。内爆音又叫作“内破音”“缩气音”“吸气塞音”,发音时喉部下降,带动口腔气流向里流动时产生的非肺部气流塞音。内爆音相对比较少,普通话里没有内爆音,在粤语方言中,广州话中也没有内爆音。“内爆音的听感很特别,有时听上去像鼻冠爆音或鼻音或边音:]。初学语音学的学生在刚听到内爆音时常常会误以为是鼻冠爆音或鼻音,甚至有一定经验的语言调查人员初次接触到内爆音时,也有可能把它们描写为鼻冠音。这是因为软愕有将口腔中的声波传播到鼻腔的作用。”[4]接着朱晓农还举了个实验的证据证明,发内爆音时,有气流经过鼻腔产生振动,所以听起来接近鼻音或鼻冠音。谈到鼻音,吴川话声母ng也是很特别的,这在普通话中是用来做韵母的,这里做起声母来。在吴川方言中,鼻音很常见,在吟诵古诗文时,也常利用这种优势将鼻音长吟,给人一种余音缭绕之感。

2.2.3 吴川话韵母特点与吟诵

古诗文注重押韵,韵在诗中不仅有声韵的回环呼应之美,还有不同的韵脚具有不同的声韵色彩、情感表达。周笃文在《略谈韵的作用》中说“韵的洪纤、张弛、高低、强弱,与一定的文情相关联。”[5]诗人在作诗时,是根据他要表达的情感来选择押何韵的,韵的声音响亮、纤细、细腻、浑厚等效果,在一定程度上与诗文的情感内涵表达有一定关系。这点前人也有谈到,如《宋四家词选目绪论》中说“东、真韵宽平,支、先韵细腻,鱼、歌韵缠绵,萧、尤韵感慨,各有声响,莫草草乱用。”[6]在此,结合吴川话韵母一些特点,谈谈这些特殊的音韵,吟诵起诗文来,可以带来何种声情效果。

第一,吴川话中是元音或以元音为韵尾的韵母,没有撮口呼[ü]的韵母。属于鱼韵部的字,大都发音为[i]或[ei],如“鱼”,读作ni44;“居”读作kei55。以[i]或[-i]为尾的韵,是齐齿呼的音,相比撮口呼[ü],其发音时开口度更小,气流受阻,成音或更显细腻,或略为低沉。如唐代杜甫的《登衮州城楼》,诗中押的是鱼韵,押韵的字“初ʦhɔ55”“徐thei44”“余ji44”“躇ʦhi44”。此诗是杜甫科举落第后游齐赵时所作,有些许怀古沧桑和惆怅孤独。用吴川话吟诵这些韵脚字,总是自然地回落到一个较低沉的音位,情感也在这细腻地音节中缓缓流出。

第二,吴川话有带-p、-t、-k尾的塞音尾韵韵母,而普通话里没有这种入声韵母,这种韵母因入声读起来急促重硬,形成一种顿挫和激烈、郁勃的音感。以这种塞音尾韵字押韵,容易一种逼迫压抑、不平的心理,如宋,岳飞的《满江红》,“歇”“激烈”“月”“切”等入声顿挫非常强烈,喉头紧张,把心中的不平宣泄出来了,激烈、有力度。这是入声字韵的妙处,总能把某种压抑复杂的情感表现出来。

第三,吴川话的鼻韵母“n”“ng”特别多,鼻韵尾的音听起来像似人哭泣时鼻子堵住了发出的鼻音。将其韵尾拖长,就能感受到缓缓地抒情的意味。所以,听吴川话吟诵,经常会有一种余音缭绕之感。

通过以上分析,可以看出,吴川话声调丰富,吟诵起来旋律的高低起伏明显,悦耳动听,具有天然的吟诵优势。声母、韵母有其特色,吟诵呈现出其特有的韵味。当然,这些声韵的色彩,并非绝对性表达某种情感内涵,而是从声韵的角度,更加细腻地考察他们发声的特征,这些特征对于表现诗文的情感内蕴有着微妙的作用和影响,使古诗文的情感得到更进一步呈现。

3 吴川话吟诵现状调查

从2017年底至今,该课题组在吴川当地进行调研、采录,分别有黄坡的李义先生、振文的郭安胤老师、兰石的梁周先生、吴阳的李子俊先生和林少楷夫妇、黄坡的李文杰老师、陈林先生、吴春德先生等。从采录的情况来看,懂得吴川传统吟诵的人大多数集中在当地的诗社,如梅花诗社,吴川诗社。而诗社的人群中,大多数人只会吟格律诗,不懂吟古文和古体诗。懂得吟古文的少之又少,一般是读过六七年私塾的老先生,如李义先生和梁周先生。还有一类是有家传或者师承的人,如李文杰,既有家传,也有李义先生的师承,郭安胤老师是其父亲从小吟诵古诗词给他听,他耳濡目染学会了吟诵,也很会吟古文。去年,李义先生和梁周先生逝世,真正懂吟诵的更少了。李文杰算是吴川吟诵的后继传人。整体来说,吴川的吟诵,重点集中在诗社,诗社之外,基本很少人懂吟诵。但是,目前诗社的人群中,大都是中老年人,基本看不到年轻人的加入,当地很多年轻人甚至还不知何为吟诵,在一个文化历史名城里,这种状况很不理想,亟待后人更多的关注和传承。究其原因,主要有以下几点:(1)传统吟诵失去学校教育这个载体,难以代代相传。传统吟诵自从在民国时期新式学校兴起,私塾日渐衰微中断后,就变得无所依托了。目前采录的懂吟诵的人,大都是读过私塾的那些老先生,新式学校兴起后,就不再用吟诵的方法读书,而是用从西方引进的朗诵读书,这也是大多数年轻人不懂吟诵的最根本原因。(2)全国推广普通话的进程加快,国人对普通话的重视甚过方言,愈来愈多的年轻人甚至连自己的家乡话也不学了,母语渐渐普通话化。这样,大家对吴川话吟诵就更没有亲近感。(3)人才流失大。吴川虽称得上历史名城,但毕竟是一个小县城,有才华的人都到外地求学、工作,比如像李文杰这种非常优秀的吴川传统吟诵的后继人,他也为了实现自身的梦想,选择到大城市打拼,更重要的是吟诵传人本身就不多,这种人才向外流动,是极不利于当地的传统吟诵的传承和发展的。

4 推广和传承吴川传统吟诵的建议

随着读过私塾的懂吟诵的老前辈陆续地离世,而吴川传统吟诵的传承者又少,吴川传统吟诵的发展不容乐观,吴川传统的吟诵的传承与推广,任重而道远。首先要做的是,将吴川方言吟诵与普通话吟诵一起推广。传统吟诵都是用方言进行的,方言吟诵保留了许多古音古调,吟诵起来有韵味,旋律优美。但是在普通话推广在全国范围内使用时,方言吟诵离开了特定的区域,就造成听不懂,又不悦耳了。因这种局限妨碍了吟诵走进教育体系,与推广普通话的校园环境相冲突,显然,问题的关键不是要不要普通话吟诵,而是用普通话吟诵如何继承保留在方言里的传统吟诵的味道,如何在学理层面将吟诵规律、发音特点、吟调转化等方面做好研究工作,让普通话吟诵将吟诵的路走得更远,更宽。其次将吴川传统吟诵引入青少年学生的课堂,从小培养吟诵兴趣和吟诵习惯。传统吟诵是一种读书方法,在大中小学特别是幼儿时期的古典文化教育中有着巨大的价值。吟诵应回归教育体系,从民间行为变成政府行为,这样吟诵的薪火就能不断地传承下去。还有,现代信息技术发达,可利用好网络平台推广吴川传统吟诵,使社会各界有机会接触吴川传统吟诵,认识这种传统文化。受地域影响,方言影响,吴川传统吟诵只能在当地一个小范围内流传,这样不利于与外界交流,就不能创新。因此建立一个吴川传统吟诵数据库,将资源分类整理,供大家学习利用与交流,可以更好地促进吴川传统吟诵的发展。

吴川话因其方言保留的众多上古音韵,用吴川话吟诵平平仄仄极为协调,有韵味。但是由于普通话地推广,方言的使用频率和范围变小,这样极不利于吴川传统吟诵地传承,为此,需要考虑的是,利用普通话吟诵如何更好继承吴川传统吟诵的味道,汲取吴川传统吟诵地吟诵规律和发音特点等。另外,吴川传统吟诵的传承是一个过程,需要从幼儿时期就开始培养,这样将吴川传统吟诵引入教育体制就变得势在必行了。