师范传习所与清末粤东师范教育改革

李 坚

(韩山师范学院 潮学研究院,广东 潮州 521041)

师范传习所是清政府在师范学堂建立完善之前为解决地方学堂急需新式教师所设立的师范人才培育机构。为培养与新式学堂相适应的教师人才,全国各地开始重视师范教育。近年来,随着区域史研究的深入,对早期地方师范教育的发展逐渐形成了新的认识。在师范人才的培养方式上,有学者认为师范传习所在培养新式人才,发展地方新式教育方面的作用,并不亚于师范学堂,[1-3]对师范传习所在地方科举文人向现代教师转型的过程当中的重要作用也给予了充分肯定。[4]当前对于师范传习所的研究仍主要停留于全国性的宏观研究上,研究视角也集中在对机构性质、教育方法等方面的评述。对于师范传习所的创建与发展,与地方社会的联系等个例研究并不多见。对全国师范传习所的数量统计缺少实证研究的支撑,一些基本数据也存在较大的偏差。

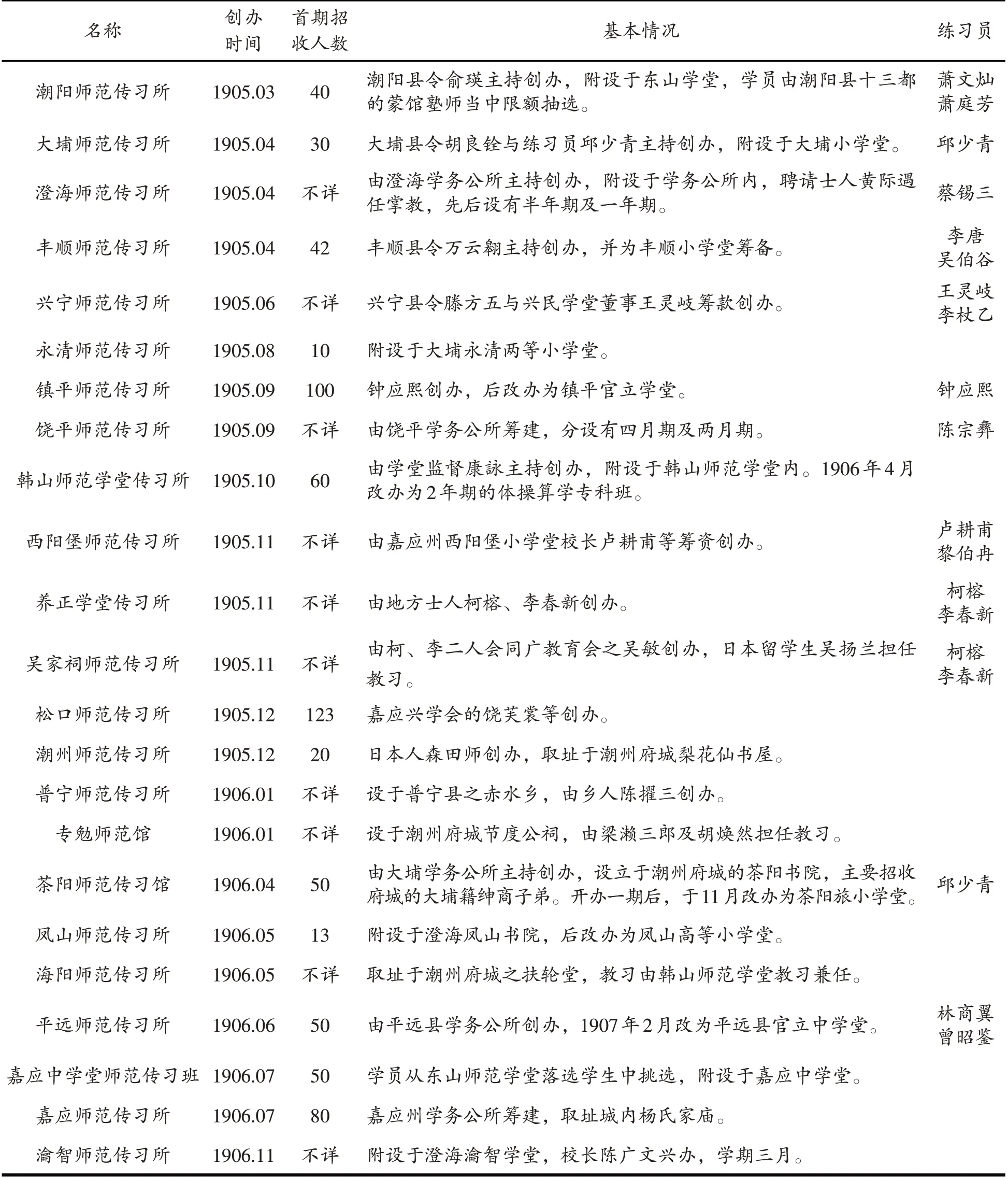

据官方的统计数据,1907年全国的师范传习所数量为276 所,1908 年为303 所,1909 年为334所。①参照《光绪三十三年教育统计表》《光绪三十四年教育统计表》《宣统元年教育统计表》,载璩鑫圭、童富勇、张守智编:《中国近代教育史资料汇编·实业教育、师范教育》,上海教育出版社,2007年出版,第640-652页。而据笔者的统计,仅粤东的潮州府与嘉应州两地便设立了23 所师范传习所,远远超过了当时全国平均水平。粤东地处南部濒海,包括潮州府及嘉应直隶州两地,受到汕头通商口岸的经济、文化辐射,较早地接受了西方知识的传播。在清末开办新式学堂的浪潮中,粤东先后开办了23 所师范传习所,是全国较早开办的地区之一。现保存于汕头市档案馆的清末报纸《岭东日报》,对清末粤东地区的师范传习所有较为完整、详细的报道,不仅可以补证当前区域研究之不足,对于深化中国早期的地方师范教育研究也大有帮助。本文通过整理研究《岭东日报》,关注师范传习所在粤东地区的发展实态,对其发生及变化进行个例探讨。

一、由练习到传习:近代粤东师范传习所的创立和推行

自1904 年癸卯学制正式推行开始,师范教育正式建立了独立的培养系统,确立了其在近现代教育体系当中的重要地位。然而,作为师范教育核心教育机构的师范学堂,从筹备建立到发展完善,经历了一个较长的发展阶段。按规定,每个区域(府、直隶州)仅设立一所初级师范学堂,以作为区域内小、蒙学堂师资的培养机构。《奏定初级师范学堂章程》指出,为达到“多获教员,成就寒士”,以便为乡村快速兴办的蒙、小学堂提供急需的教员,在地方建立与完善师范学堂期间,先行设立师范传习所以承担师范人才培养的重要职能。“各州县于初级师范学堂尚未齐设之时,宜急设师范传习所,择省城初级师范学堂简易科毕业生之优等者,分往传习。其讲舍可借旧有书院、公所或寺院等类”,此后,“俟各省城及各州县初级师范学堂毕业有人,传习所可渐次裁撤”。[5]

1904年6月,两广学务处在广州率先成立两广师范传习馆(含学堂管理练习所),立定“注重师范,广储教员”的宗旨,为两广地区的地方师范教育提供人员培训。[6]两广总督岑春煊特意请来京师大学堂的王舟瑶担任传习馆监督,着手兴办师范教育。王舟瑶为浙江黄岩县人,字星垣,光绪十五年(1889)举人,先后执教于台州师范学堂、上海南洋公学、京师大学堂,在师范教育方面有着较为丰富的经验。在此之前,1903年11 月,两广总督岑春煊禀请设立两广学务处,以便“迅速广设学堂”,收“经正民兴之效”,首先饬令创办两广师范学堂以“备储教员”,并尤其强调“以德育植其根基”。[7]两广师范传习馆乃两广师范学堂的前身,他的创建,开启了两广地区的师范实践探索,反映了广东在早期师范教育方面的独创性。①黄佐指出,广东的师范教育制度与全国各地相比,最大的不同之处在于并非完全依照中央法令的规定,如两广师范传习馆、初级师范学堂、师范传习所等等,都代表了清末广东师范教育的探索实践。黄佐:《广东师范教育制度的变迁》,来自中国人民政治协商会议广东省委员会文史资料委员会编:《广东文史资料》第10 辑,1963 年,第143-149页。

师范传习馆通过师范及学堂管理培训的方式为学员在地方兴办新式教育提供参照,作为两广学务处的首要任务,从一开始便备受地方学界的关注。各县从地方生员中遴选1-2名参与,由官府每人资助30 元。最终共汇集了两广地区共计146 名士子。在此次培训中,粤东地区共计选派了29 人。其中,来自潮州的有11 人,包括海阳的柯榕、李春新,饶平的陈宗彝,澄海的蔡锡三、王绶,潮阳的萧文灿、萧庭芳,大埔的郭镇章、邱少青,丰顺的李唐、吴伯谷。嘉应州有18人,包括本属的梁鑫、李倬均、张史铭、黄文彬、黄慎权、江秉乾、黎伯冉、卢耕甫,平远的林商翼、曾昭鉴,镇平的陈佩衡、钟应熙,长乐的古绍光、李师贞、张应彬,兴宁的王灵岐、李杖乙、陈展鹏。

学员主要都由地方推举,包括县官举荐、兴学会、教育会等机构推选等方式。但也有小部分学员乃自费前往参与培训,有大埔籍的邱少青、郭镇章,兴宁的李杖乙、海阳的柯榕、饶平的陈宗彝。

从1904 年8 月至12 月,传习馆进行了为期四个月的集中练习。最终,陈宗彝、蔡锡三、邱少青等16 人名列一等,兴宁的李杖乙、长乐的古绍光2人名列二等。[8]

1905年正月,师范传习馆培训结束后,随即改办为师范简易科,将学期由六个月增至一年半,招收人数扩增至240 人。[9]1906 年,在师范简易科的基础上成立的两广优级师范学堂,成为两广地区最高的师范学府,由王舟瑶任校长。

师范传习馆由师范传习到师范简易科,再到师范学堂的发展路径,遵循了《奏定初级师范学堂章程》的原则,为两广师范教育之滥觞,其发展模式不但为此后各地区师范发展起到示范作用,更重要的是为各地培训了最早的一批师范及新式教育管理人才。

从1905年1月开始,粤东各县的练习员先后在创办学务公所、推动学堂设立、开办师范传习所过程当中发挥作用,在地方主要教育机构当中担任要职,积极推动地方新式教育的发展。

大埔的邱少青,积极谋求“教育普及之法”,原就读于粤东最早的新式学堂——岭东同文学堂,随后自费前往广州参与传习。邱少青不但创办了大埔最早的官立高等小学堂,还在大埔县令胡良铨的大力支持下,派遣士绅赴城乡各处,劝办学堂,并改良私塾。[10-12]先后创办了大埔师范传习所及大埔学务公所,并担任大埔县第一任劝学所所长。[13]170

与此同时,同为练习员的郭镇章亦于大麻创办了大麻公立两等小学堂,是大埔最早的高等小学堂之一。[13]182-183

澄海的蔡锡三担任澄海县景韩学堂的副办,筹办澄海的蒙学堂,随后邀集七都士绅,共同创办了学务公所。[14-15]嘉应的江秉乾,毕业后亲自前往南洋新加坡等处筹集经费近五千金,并“购回图书、仪器甚多”,在丙村创办了三堡小学堂,担任校长,“一切章程,颇为完密”。[16]

海阳县的柯榕、李春新二人返抵潮州后,便借用府城养正学堂为校址,着手创办传习所。为了保证学员的体操训练,二人还征得吴镇军的支持,将小校场用作传习所的操场。随后由于报名人数大大超出限制,二人又会同两广教育会的吴敏,借用府城吴家祠再添设一所传习所,还专门聘请了日本留学生吴扬兰担任教习。[17-18]

从1905年3月潮阳师范传习所创办开始,粤东地区先后创办了23 所师范传习所,培养人数超过千人。从创办的时间来看,主要集中于1905、1906两年。各个县至少都有一所师范传习所,分布相对平均。开办形式也较为灵活,与地方学堂、学务公所等新知识界有着密切联系。师范传习所之所以在粤东地区取得快速发展,首先在于师范传习所具有培训周期短(通常为半年);学员规模不大(数十人为主);对场地、经费需求相对较低等等特点。

而更为主要的原因还在于师范传习所从一开始便得到了新知识界的普遍支持,在时间的节点上,也恰逢岑春煊创办两广学务处推动新式教育改革,以及科举制度废除。由表1可知,超过半数的师范传习所的创建都有练习员直接参与。传习所的创办与发展具有一定的规划与引领,是首批练习员的重要实践,

正因如此,在粤东不少地区,兴办学堂和创办传习所被有机地统一,先开办师范传习所,待时机成熟,再在传习所的基础上进一步改办为小学堂。传习所成为地方最早开办的新式教育机构。

丰顺县官立小学堂迟迟未能办起,主要面临经费支绌的问题。在练习员吴伯谷与李唐组建了丰顺县学务公所之后,[19-20]官绅商议先设立师范传习所一所,以培养师资为先务,“为各等小学之预备”,经费由县公款先行垫用。李唐还联合地方50 余名士人创建了兴学会,集体筹集资金并协助创办学堂。[21]丰顺传习所于1905年4月开办后,吴伯谷亲力亲为,“兼任教科,洁已奉公,不支薪水,使四乡学生来学者百余人”,前后共计开办了三期,累计为丰顺蒙小学堂培养了近200 人的教习,[22-23]为官立小学堂的建立奠定了基础。

镇平县的练习员钟应熙和陈佩衡二人,回籍后便“商请镇邑侯方大令”,开办学务公所,“竭力筹款”,兴办学堂。[24]1905年10月会同挚友丘逢甲成立镇平县师范传习所,取址于本县的桂岭书院,主要招收平远和镇平两地的学生。钟应熙亲自担任监督及教习,前后毕业学员达220 人。1906年5月,在钟应熙的努力之下,传习所改办为镇平官立中学堂,由钟担任学堂监督,为学堂聘任教员,购置教具。钟应熙是镇平近代新学的创办人,创办学务公所,开办新式学堂,成为当地新学之开端。[25]

平远县师范传习所的发展与镇平县较为相似。由平远县选派的两位练习员曾昭鉴、林商翼在1905 年创办了平远学务公所后,于1906 年6月正式设立师范传习所,发展地方新式教育。传习所在开办一期之后,于1907年2月,经批准改办为平远官立中学堂,实现了向新式学堂平稳过渡。平远与镇平的这两所学堂不但是当地最早成立的学堂,在嘉应州也属于最早的一批。[26]

嘉应州的松口师范传习所,先后得到了嘉应兴学会的饶芙裳、谢逸桥、温靖侯等一批地方名士的指导与管理,将饶一梅、梁少慎、林修明、张谷山、林菊秋、李肩仲等一批松口籍的优秀教员聚集于此。饶一梅与梁少慎是粤东最早的一批赴日本学习师范的留学生,梁在东京还加入了同盟会。1906年归国后两人便在松口师范传习所担任教员。体育科教员林修明则肄业于上海公学,1905 年赴日本成城学校攻读体育,1906 年回国后便长期在松口及镇平两地任教。松口师范传习所前后共计培养了123名学员。[27-29]

同样的还有饶平的师范传习所,当地官立的三饶高等小学堂因款项匮乏,一时难以兴办,遂于1905 年初由学务公所主持规划,先行创办传习所,“因陋就简”,招收50 名学生,再“籍资振起”,进一步建成官立小学堂。[30]其他地区如澄海县的凤山高等小学堂、潮州府城的茶阳旅小学堂等,皆是在传习所的基础上改办而成。[31]

这些先行创办的传习所,既集中了一县的优势教育资源,又能在短时间内将新式教育先行起步,为乡村蒙学堂、小学堂提供急需的教习,确保乡村基础教育逐步发展起来。对于地方而言,师范传习所在早期的地方现代化教育发展过程当中扮演了开拓先驱的角色。

表1 清末粤东师范传习所开办一览表

二、附设师范传习所与粤东地方教育的改革探索

两广师范传习馆以集中培训的方式自上而下开启了地方师范人才培养序幕,除了这批以练习员为主的地方士人的先驱改革之外,粤东地区的师范发展也受到地方士子的认同与追求。这在师范学堂的报考人数上得到充分体现。粤东境内的韩山师范学堂、东山师范学堂、榕江师范学堂三所最重要的专门师范学堂的报考人数分别达到1000 人、800 人、400 人,加上其他各个师范学堂,人数远远超过两千。这一股力量在实质上成为清末粤东地区师范教育发展的内在动力。各县官绅、学堂及学务公所等新知识团体对于师范人才的培养方式进行了深入和多元的探索实践。①李坚:《清末粤东地区师范教育的探索与发展》(未刊稿)在这一过程中,师范传习所的改革实践代表了粤东早期师范教育的先进性。

按照《奏定初级师范学堂章程》的规定,师范传习所是临时性的师范人才培育机构,在创办时间上是先于师范学堂并且独立运作的。师范学堂的创办先于新式学堂,而师范传习所又在师范学堂之前。如上文提到的丰顺县、镇平县、平远县、饶平县等地区,师范传习所是当地最先成立的师范教育机构。而粤东不少地区对师范传习所有进一步的改革,将其纳入地方新式学堂以及师范学堂的整理性改革实践当中,这当中,最为引人注目的是附设师范传习所的创设。

师范传习所有的附设于地方的学堂内,有的则附设于师范学堂内,这正是附设之名的由来。在创办时间上慢于新式学堂,在组织上依附于新式学堂,这是粤东地区的创新改革。粤东地区两所最高级别的官办中学堂都相继在学堂内附设了师范传习所,具有一定的代表性。

惠潮嘉师范学堂,又称韩山师范学堂,1903年由韩山书院改办,是粤东地区最早设立的专门师范学堂。1905年9月,惠潮嘉兵备道沈传义试图对学堂大加改革,其中之一便是师范传习所的设立。为此,沈亲自向两广学务处请求派遣深谙学务的王舟瑶以及丘逢甲前来协助。王先后担任两广师范馆监督、两广师范学堂校长,熟悉新式学堂办学。丘则先后担任岭东同文学堂、广州中学堂、景韩学堂、兴民学堂等新式学堂校长,以查学专员的身份协助韩山师范学堂制定了新的章程,修葺校舍,是清末粤东新学的奠基人之一。在众人努力下,这一年10 月,韩山师范学堂的报考人数达到千人,实际招录60 人。学堂监督康詠遂提议从落选的学子当中遴选出60 人,进入师范传习所进行培训,得到学堂诸教员及学生的积极响应。韩山师范传习所在开办一期之后,1906年4月,在教员及经费扩充的基础上,学堂监学章子韦、教员徐仰仁、周官城等又将传习所进行改良,针对性地开设了理化、算学、体操的专科培训,并将学期由半年延长至两年。又选定府城的扶轮堂开办半夜传习所,学生同样来自落选的考生,由学堂教习兼任教员。[32-35]

嘉应官立中学堂于1906年4月成立并招生之后,筹划由中学堂组织创办两所师范传习所。值得一提的是,这两所传习所的学员主要为嘉应州东山师范学堂的备取生。1906年1月,东山师范学堂首次招生,报考人接接近800人,最终录取120 人,另有120 人为备取生。经由嘉应州学务公所成员共同商议,落选东山师范学堂的考生,按照成绩排序,分置于两所传习所进一步学习。其中一所设于中学堂内,招收50 人,另一所借址于城内的杨氏家庙,招收80 人。10 月,中学堂对校舍进行了扩充,传习所的人数也增加至100人,在教员配备上,增聘了黄遵庚、黄干甫、杨叔颖、李勋、邓若愚等一批优秀的教习。[36-37]

相较之下,县一级的小学堂的师范实践,以潮阳县最为全面。潮阳县的东山小学堂是粤东地区少有的兼有三种办学模式(普通学堂、专门师范、师范传习)的学堂。潮阳县也是粤东最早开办师范传习所的地区。1905年3月,由东山书院改办而成的东山学堂,同时招收了三个教学类型班,最终录取的78 名考生中,师范生30 名、传习师范生30名、小学堂学生18名。[38]

知县俞瑛将办学视为“第一急务”,在兴办学堂、组建学务公所等方面都紧随国家的政策。其中尤为重视师范培养,大力推行师范教育改革,较早确立了以学堂为主体的师范培养方针。选派了萧庭芳、萧文灿参加广州的师范传习馆,待两人学成后,迅速委任以东山学堂的正、副总理之职,协助师范改革。[39]

俞瑛亲自率员拆毁寺观的神像,为传习所腾出学舍空间。为尽快落实入学以及师范生管理,对师范生实行奖励制度,每月按照考课成绩分别进行银元奖赏。[40-42]此外还规定,所有参考的学生还必须填写志愿书,并由担保人进行担保。主要涉及教育义务、责任等内容:

某生某姓名,今愿入师范传习所肄业,遵守一切规则,期满卒业,愿尽教育义务二年。如未卒业前托故告退,及因不正事情革退,卒业领凭,借端规避,不尽教育义务,所应追缴学费,均惟保人是问。为此具志愿书是实:某生某姓名、年几岁、世居何都何区、属于何坊何乡、曾祖某名、祖某名、父某名、保人是何姓名。[43]

其他附设于小学堂的师范传习所还有不少。例如,澄海的瀹智学堂,于1906 年12 月开办附设传习所,由校长陈广文亲自禀请学宪设立,主要是针对本县蓬洲地区的蒙塾教习进行培训。要求将所有传统乡村蒙塾解馆,所有蒙师进入传习所进行至少三个月的培训,内容包括有格致、算术、体操、教育法、管理法等科目,待毕业给予文凭后,方可再开馆授业。[44]

嘉应西阳堡高等小学堂,由卢耕甫创办之后,随即在该堡筹集资金,开办师范传习所,还聘请刚从日本留学归来的师范毕业生杨徽五担任教习。[45]卢耕甫将选派练习员视为地方乡村发展的重要契机,“吾乡学界优劣文明高下之第一大关键也”,积极呼吁地方绅民“各各扫除积习,立定方针振作精神,急起直赴”。[46]还与黎伯冉迅速创办了西阳小学堂,担任学堂的总理兼教习。[47]

大埔县的大埔小学堂、永清两等小学堂两所学堂,也在学堂附设了师范传习所。当学堂没有足够的校舍的情况下,还可以暂借其他场所来开办,由学堂派出教员进行教学管理,必要情况下还会另外聘请教员。兴宁县兴民学堂董事王灵岐为进一步“造就蒙小学师范,为普及教育之预备”,设定了师范传习所章程,禀请县令滕方五进行开办,地址选在兴宁县学宫。[48]在此之前,王灵岐不但将兴民学堂大力整顿,“将学堂一切,力求完备”,添设“生理、博物”学科,增聘教习一十四人。[49]还会同李杖乙积极筹建兴宁学务公所,王灵岐任公所副所长、李杖乙任会计。又相继在县内设立了八所小学堂。[50-52]

附设师范传习所的设立顺应了粤东对于新式人才培养的迫切需求。一方面充分发挥了地方学堂作为教育主体的优势,整合地方的教育资源,充分利用学堂的师资、场地以及人员管理经验等优势资源,极大地保障了传习所的办学。另一方面,则是将地方人才尽最大化培养,韩山师范学堂与东山师范学堂,将师范学堂的落选者吸纳进传习所进一步深造。从这点来看,除了学制上受到限制以外,附设师范传习所在师资与学生来源方面与专门师范学堂并无太大的区别。

三、作为“地方”的师范传习所

传习所作为正规师范学堂创办完善之前的师范人才培育机构,是一个临时性、独立性的先行创办的组织,其在制度设计上虽然为国家政策所限定,但在地方实践中,师范传习所呈现出更为丰富的发展形式。通过上文粤东个例探讨,师范传习所在粤东新式教育的发展过程当中,与地方学堂逐步融合,尤其是两所最高级别的官办学堂(韩山师范学堂、嘉应中学堂)的附设师范传习所改革,打破常规开办师范传习所以顺应地方新式师范人才培养的需求,使师范传习所在地方新式教育的发展过程当中占据一席之地。师范传习所与师范简易科、师范学堂三者之间的关系并非如两广师范学堂一样呈渐进式转换,而是呈现相辅相成、共同发展的局面。师范传习所在地方的历史脉络中有其特殊的意义,不能单纯将其作为孤立的教育机构进行看待。

首先,粤东地区在清末新政期间大力兴办师范教育,两年之间(1905-1906)先后创办了23所师范传习所,累计培训师范人才超过千人。是当时粤东官绅与地方士人实行西学实践的一个重要的场域。从选派练习员,到兴办学务公所、创办新式学堂、师范传习所,到进一步改革师范教育,尤其是韩山师范学堂、嘉应中学堂这两所粤东境内最高级别的中学堂对师范传习所的改革,反映了粤东教育界在培育新式人才方面所形成的共同追求与实践,是在集中地方优势教育资源的基础上对师范传习的创新,充分体现粤东师范传习所改革的前瞻性和先进性。

其次,师范传习所开启了地方新式教育的序幕。虽然规定“讲舍可借旧有书院、公所或寺院等类”以作为权宜之策,加上办学时间短暂等因素限制,难免令后人据此认为办学质量差,难以承担师资的培养重任。但并不能掩盖师范传习所在地方的意义,是当时先进教育理念、革命思想、人权观念等新知传播的重要平台。如松口师范传习所,在当地培育了大批具有进步思想的革命青年,经林修明、梁少慎介绍加入同盟会者近百人,是同盟会在粤东地区的运动中心。[13]184-185前述丰顺、镇平、平远等各个县的传习所,开办一两年后,迅速转办为地方的新式学堂,不但是新式学堂创建的重要基石,也是当地最先成立的新式教育机构,在地方早期的西方知识传播过程中起到不可忽视的重要作用。

再次,作为清末地方师范人才培养的一个重要环节,师范传习所在科举制度废除后,迅速成为地方旧式知识文人向现代教师转型的重要渠道。清政府为达到“速设小学、广开风气、多获教员、成就寒士”的目标,大大降低了传习所的入学门槛,“无论生童,均可招集入学传习”,毕业后便可获得教师的凭证,“即令在各乡村市镇开设小学”。[5]

师范传习所不但为粤东培养了最早的一批初级师范教育人才,为粤东地方新式教育的发展注入新的活力,也成为地方新式教育不可或缺的重要组成部分。