中国电影的所有问题源于发展太快

2020年8月12日晚,《给孩子的电影》在上海书展首发。戴锦华带领现场的大小读者们一起重新认识电影、探索电影。

中国电影市场早已成为全球第二大电影市场。但持续推进电影工业化体系的建设和完善也始终围绕着中国电影。从全年电影票房跨入百亿时代,到现在突破600亿元,中国电影市场只用了不到十年的时间。

疫情影響下,中国电影业从市场环境、经营模式到消费习惯,都较以往有了新的变化,如今,单部影片票房也已突破60亿元。对于整个电影产业和众多电影人而言,在以最快速度复苏走出阴霾的同时,也在疫情带来的挑战中催生新的发展格局、新的交流方式。

据国家电影局数据,2020年中国电影总票房达到204.17亿元,5.49亿人次观影,超过北美,成全球最大票仓。

在参加年度腾云峰会期间,北京大学教授、北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华接受了记者的采访。今年腾云峰会的主题为“流动的边界”。阿来、戴锦华、冯乃恩、葛剑雄、韩启德、李敬泽、饶毅、张胜誉等科学和文化大家齐聚一堂,探讨科技和文化的融合边界,以及给人们生活带来的影响和改变。

作为电影达人与大学教授,疫情影响下,戴锦华只好在家里用网络给学生授课。出乎意料,“一辈子没有跟学生发过几次脾气”的她却发了脾气,因为许多学生没打开摄像头,“我的感觉是我在明处他们在暗处,他们在黑暗里看着我”。事后,戴锦华又在自嘲,也许学生根本就没看她,他们不开摄像头,可能是去玩游戏了,或者睡觉了。从那以后,“他们愿意开就开,不愿意开就不开,我一辈子上课不点名”。

这个小插曲可视为网络时代的标准案例:网络将人们连接在一起,创造了流动的可能,可与此同时,它也在创造着边界,将人们隔离开来。在分众时代,个人空间反而有变得更狭隘的可能。那么,该如何突破那些新的边界?

给孩子看的电影

张英:你编了一本《给孩子的电影》,编这本书的目的和动机是什么?

戴锦华:创意是我的第一个博士生提出来的,作为母亲她很关注中小学教育和美育,自己又是师范大学的老师,跟我提出编一本这样的书。我开始以为我只需要站台就好了,但被给到最初的编目后,我非常暴力地进行了修订,就开始从电影的名单介入——我们正在进入一个分众文化的时代,不再是大众文化的时代。分众文化时代的孩子们选择很多,我非常希望电影能成为他们的选择之一。通过电影所看到的世界,是其它媒体不能取代的,基于这样的想法,就做得很用心。

这一代年轻人,可能通过互联网平台已经看过很多电影了,所以我写《给孩子的电影》,没什么目的,也没寄什么希望,更不想把它变成教育课。不过,如果能变成教育课,也算是一种启蒙的动机吧,让他们通过电影认识这个世界。孩子们、孩子的爸妈们,能够读到这本书,从里面挑了一两部电影看看,这就已经是我的梦想了。

这本书,只是一个问号。如果一个读者打开了,认同我的书,看了我推荐的一个电影,多少有点感慨、有点收获,就很好了,算是和电影有缘。

《流浪地球》剧照。

张英:梳理出的五十部电影,都有值得推荐的理由。这50部电影,是按什么样的参照标准选出来的?

戴锦华:确定入选的片目花了最长时间。当时尽可能想照顾电影史,照顾不同国别,照顾不同的电影美学流派,照顾不同的电影风格。然后尽可能地照顾世界电影史上的重要导演,最后再要给中国电影一定的比例,工作好难。

我们的文化当中一个非常重要的问题,就是历史感的缺失或者说历史感的消失,聚焦在电影上,就是趣味多元性的消失。我们不知道有过什么电影,我们不知道有什么好电影,就以为只有单一的那种标准,比如漫威宇宙。

另外,我坚持把这本书作为一种美育的素材,让孩子们能够通过电影提高审美能力。虽然读者是孩子,但我的定位是低龄而非低幼,所以我不会降低难度,可也照顾孩子,不想让他们第一步就接触到一些极端类型电影,比如特别艺术的,或者特别商业的。这本书里,我剔除了这两个极端状态,在相对不极端的情况下,尽量选择不同时期、不同国别、电影史重要的导演,大概在这么样的前提下,反反复复,最后争议不下,所以又有了五十部补充推荐片单。

我设定的读者其实是青少年(初高中的学生),所以后来新书首发,看到来的读者是小学生,我很惶恐,不知道怎么面对这么小的孩子;我有点惭愧,这个书不是给他们编的,而更像是给他们的父母看的,所以对孩子的理解,大家的分歧也太大了。

我还挺高兴的是,好几个朋友告诉我说他们初高中的孩子很喜欢读,这对我来说大概是图书的最高评价。

张英:书里梳理推荐的最后一部电影是2019年的《流浪地球》。我有点小小的意外,郭帆导演的影片和宫崎峻一起,会放在同一个名单里。

戴锦华:这个也是大家反复讨论的结果。我们也还是想找一个中国科幻的,因为在我的想象中,假定读者是一个初高中的男孩子,让他进入电影的捷径,是中国科幻的东西;另一方面,刘慈欣小说改编的电影,既有原著作者的设定,也努力放置了很多中国文化的元素,难能可贵。

张英:是否羡慕现在年轻的观众,二十岁就有这么多的媒介围绕着他们?如果能有机会和二十岁的自己对话,你最希望讨论一些什么问题?

戴锦华:这么矫情的问题,我没法回答。生命不能倒流。我羡慕也不羡慕,每到一个具体的状态的时候,我都会很羡慕——我当年做的题目,现在的年轻人想做,几乎拥有所有的可能,资料、现场、高清图像……但是从另外的角度,我完全不羡慕。我在匮乏、动荡的年代长大,今天回头看,那也都是历史的馈赠,包含匮乏。匮乏,让你感受“真正享有”时候的快感,而过剩只能是造成疲惫和麻木。

张英:作为电影研究学者,你是怎么和电影发生关系的?

戴锦华:其实不是主动,而是被动的选择。我记得读大学的时候,我就很明确希望未来在大学里任教,那个时候是一個非常不主流的选择。可是那一年,好像是国家机构调整,我能选择的,就是清华大学教公共课和去电影学院,我当时就选择了电影学院,那时候我甚至对电影学院一无所知。去报到的时候,有一个高校电影暑期班,然后我作为工作人员,非常幸运、一次性看了几十部世界电影史上的名片,大喜若狂,我觉得真的是和电影共坠爱河了。

张英:1993年,你为什么离开了北京电影学院?

戴锦华:当时电影的市场化引发了很大的冲击波,它对于电影行业的冲击非常大,好多朋友、同行,都转向收入较高的职业选择,更多都进入制作行业里去了。当时,学校的理想主义的氛围也散掉了,环境变得艰难。我没有受到市场的诱惑,也不想改变自己,但是在学院也很难坚持做自己的事情,所以那时候乐黛云教授邀请我到北大任教,面对这样的电影内外的大变化,使我最终决定回到北大去。

乐先生是我很尊重的学者,是我一生的一个榜样。她以一己之力在中国开启了比较文学学科,在上世纪八十年代的时候,它不仅仅是一个学科,而是一个我们望向世界,然后反观中国的一个巨大场域。乐先生的热诚、气度、胸怀,包括她的学术成就,到今天我都高山仰止。

我做学生的时候,她从国外回来作演讲,教室人山人海,我就挤进去坐在窗台上,听她介绍世界前沿理论,讲结构主义符号学,然后我就去找这方面的书读。因为她的这种导引,我就在当时的国家图书馆里,找到一本英文版符号学的代表著作,我由此入门了电影理论的学习,然后我从这本书开始自己的电影研究生涯。

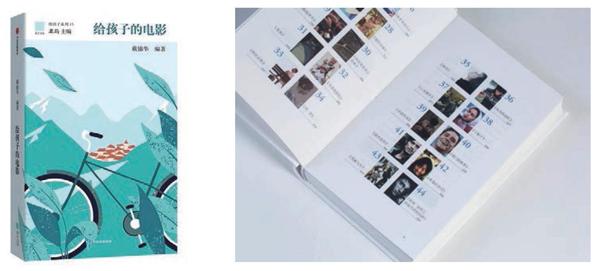

左图:《给孩子的电影》 戴锦华编著。右图:《给孩子的电影》目录。

张英:后来为什么又从文化比较回到了电影研究?

戴锦华:我1993年决定返回北大的时候,主动选择脱离了电影圈,开始转向文化研究。电影仍然是我最主要的关注对象,可是方法和观众开始有所转变。后来,文化研究做了很多年,近六七年来,我再度回到电影研究上,从文化比较的角度,对电影有一个更为专注的观察。也不是简单地回到电影研究,我觉得电影成为一个非常好的切入点,变成了一个窗口,让我们去观察这个巨变的世界和巨变的中国。

中国电影是世界电影的希望

张英:这次疫情,对电影产业的影响如何?

戴锦华:很难判断。中国电影产业的体量这么大,相对它的规模来说,它的工业化程度还不够高,还在一个推进的进程中,整个结构,从商业化、工业化、市场化的意义来说,都还是一个有待成长的过程。

从文化的角度上说,中国电影和中国社会,到底是一个什么样的关系?我觉得,今天中国电影业是一个逆势崛起的全新产业结构,与此前的结构和逻辑没有联系,是一个新东西。原本我觉得它是在工业化过程中,中国电影迈向一个成熟的过程,进入比较关键的阶段。可是这个转轨,遭遇到的全球性的困局,就使得它的前景,很多东西变得不明朗。

但我有一个判断,我觉得对于世界电影来说,这场新冠病毒恐怕是死刑宣判,因为电影的生命早已面临垂危了,电影工业面对互联网的绝大挑战,早已经垂危了。

张英:为什么说中国电影产业有待成长?

戴锦华:所有问题都因为它发展太快了,爆炸式,炸裂出一个如此大体量的中国电影业,所以它各方面都来不及成长,来不及成熟。我希望它稳妥地继续推进,而不是单纯地以速度和票房的方式来显现它的成长。

我真诚地希望,中国电影业能维系,世界电影还有一线生机。如果中国电影业就此下滑或者衰落,那么,“电影将濒死”这件事恐怕就不可逆了。所以在情感上,我怀着强烈的愿望,希望中国电影能度过疫情危机,延续它的发展。

毕竟,电影对于20世纪太重要了,在人类过去的发展历程和生活中,它曾经发挥过巨大的作用,我也认为它能够存在,它将继续发挥这种作用,我并不认为电影必然灭亡。

我真诚地认为,世界电影业还有没有机会和希望,取决于中国电影。而中国电影取决于我们整体的经济环境,取决于我们是否有帮助中国电影迅速复苏的政策的倾斜和保护。

张英:“中国电影业能维系,世界电影还有一线生机”,为什么这么说?

戴锦华:经历这么一场前所未有的全球劫难之后,电影产业取决于整个大环境的改善,需要一个更宽松的环境,需要有某些政策的倾斜和保护,来帮助电影产业恢复过来。

我真诚地认为,世界电影业还有没有机会和希望,取决于中国电影。而中国电影取决于我们整体的经济环境,取决于我们是否有帮助中国电影迅速复苏的政策的倾斜和保护。

如果我们不考虑疫情的话,我觉得这五年中国电影的发展势头,是可以做一个乐观估计的,因为我觉得中国电影的成长速度很快,中国观众的成长也很快。当时中国电影业逆势崛起的时候,它其实面对的是一些没有影院观影经验的观众。然后那些观众到电影院来的时候,他们不是来看电影的,他们是来看自己的某个爱豆,或者说某个熟悉的原作。

而电影发展到现在,我觉得已经有很多非常成熟的中国电影观众,他们伴随着电影业的成长。中国电影整个产业的规模,这样一个持续的发展,和这样一个观众的成长,以及电影制作群体的成长和集结,我觉得这些都是电影奇迹的组成部分。

在我们中国,现在所有的影院都是数码影院,所以因为我们晚发优势,是我们最为突出的一个特点,或者说一个优点。

《给孩子的电影》另外有50部补充推荐片单。

张英:中国的电影比西方电影,终于有了优势。

戴锦华:很重要的是一个晚发优势。

这几年在美国旅行的观察,让我很悲哀。电影本是美国人日常生活的组成部分,一家人一星期去看一两次电影。我在不同的城市,住在不同的地方,差不多每个街道上就会有一家电影院,甚至不止一家。当然,落差也大,小镇只有主流电影,大城市才有非常多元多样的艺术院线和比较另类的电影。

在美国一些艺术影院看电影时,发现观众全白头发,坐得稀稀拉拉的,夕阳感强烈,可知影院经营的艰难。我观察到的,是影院电影开始从美国人的日常生活当中褪色。很直接的一个原因,就是数码取代胶片,成为电影的媒介。电影仍然需要改造,但是资本不愿意追加资金。

疫情的冲击,新技术革命的冲击,加上电影的数码转型,乃至我怀有最深的矛盾情感的奈飞等角色的出现,使电影的工业形态被围困。近三十年来,好莱坞的人才、资金在净流出,近十年,影院在倒闭。疫情持续了一年,目前还看不到头,影院受冲击是必然的,而影院数字决定了发行拷贝数,决定了整个电影产业的未来。已经危机四伏了。历史上从来没有过长达一年的时间,电影院关门停业。

当然,我们可以在线上看电影,但我真的不认为电影可以完全转移到网上,如果完全寄居在网上,它还是电影吗?电影艺术所创造的这种视听时空的方式会迅速消散。我很关注20世纪创造的电影艺术样式能不能延续下去,因为它在20世纪所实践的社会功能角色是不可替代的。

去看电影和去刷短视频是不同的,心理体验和心理诉求是不同的。

张英:电影真的会消失吗?

戴锦华:我基本认为不会消失。最坏的情况,就是萎缩成剧场,变成戏剧一样的经典艺术。疫情后,我在批评一些电影时,一些爱电影的网友说,闭嘴吧,只要有电影看,就足够了,不好也没有关系。我特别高兴还有这些人存在,热爱中国电影的这个群体不需要有太多,哪怕一个很小的比例,已是巨大的人数了。在国际会议上,我会说,中国小众文化大概有多少人,官方数据是七千多万,外国学者们就晕倒了。

张英:电影、短视频、网络电影,它们的区别在哪里?

戴锦华:上世纪60年代,电视冲击电影时,电影业曾觉得完了,也做过一些非常愚蠢的回应,几乎把好莱坞八大电影公司拖破产。后来才发现,电影并不是靠更高的技术手段,不是靠我屏幕比你大、比你宽,这不是本质。电影靠的是观影空间不同,观众置身不同空间形成的不同生理和心理状态,包含你的心理预期,使电影和电视无法相互取代。

看上去,短视频、电视剧、电影、网剧、网大没有区别,它仅仅是过去的延伸吗?不是,它们的区别,显然是有非常微妙的,但是非常深刻的区隔。

疫情是对电影业的严峻考验。

网络时代,你进入到网络电影的时候,它仍然延续了私人空间、日常生活,我说叫家庭生活内景。一旦在你的屏幕放的时候,就变成家庭生活内景。这和电影院不同,电影院作为一个公共空间和社会空间,黑灯,幕亮,观众聚精会神,没有别的选择和诱惑,走出影院的时候如梦初醒,突然走到一个灯光灿烂街道上的时候,那种感觉,这个区隔仍然在,感受是完全不同的。

从电视遥控器到电脑按键,改变了你和影像的相互关系,你成了所谓的Control,而这样的相互关系决定了不论是不是短視频,影像本身已经碎片化了,我可以随时转台。我最近的一个想法,这些看似非常像的影像,其构成其实有很大的区别,现在类似抖音快手所形成的短视频的样式样态,是一种话配声的形态,而电影永远是画面主导的形态,是一个非常成熟的视觉艺术的形态。

长度不能决定一切,但是十秒钟永远只是碎片。我们的生命是不可能完全切碎为十秒钟的,或者十秒钟究竟试图负载我们生命中的什么?所以去看电影和去刷短视频是不同的,心理体验和心理诉求是不同的。

我希望中国电影能够提供不同的食物,既给观众以选择权,又用丰富的食物去养育多元趣味、欣赏水准,而不是一个简单的迎合和满足。

中国成为电影大国要有自己的艺术标准

张英:你为什么把中国电影称作是一个奇迹?

戴锦华:我觉得今天的中国电影是一个新生的奇迹。一个是它在全球电影工业衰落,甚至完全被视为夕阳工业的情况下逆势崛起,这完全是一个奇迹,几乎是世界电影业的全部希望所在。另外,世界范围之内,除了美国基本都是经济起飞电影崩盘,这是共同命运。而只有中国的电影和经济同步起飞,它是双重奇迹。但正是因为它作为奇迹,是一个短期内长出来的巨无霸,所以它有很多环节的缺失,成长不完全。更重要的是,到现在为止,我们还没有形成:中国电影对于自己的文化主体和自己的美学追求的一种认识。

张英:电影的意识形态和观念,有那么重要吗?

戴锦华:1949年以后,我们的电影一直是被国家高度重视的文化产业,而且也对民众生活、对社会文化产生巨大的影响。在以前的那种国家计划经济的体制之下,民营和个人想进入电影产业,可能性几乎没有。所以我觉得,中国社会的各个阶层不同的人群,对电影所怀抱的那种特别的热情,其实也是这个历史原因造就的。

这个过程是偶然也是必然。在整个中国经济的这种起飞过程当中,电影一边比较“轻”,因为它作为一个产业,数字微不足道;但是另外一边,因为我们的历史记忆,使人们一直对电影作为一个产业有那种期待。包括政府对于电影的重视,包含资本对它的青睐,这些偶然的原因同时发生了,我觉得是一个携带着历史能量的相遇,我觉得这应该是一个最重要的原因。

电影一直面对一个非常矛盾的命题,一方面电影投资带有最大的风险性,这种影片跟观众之间的对话,即使有最大的诚意也未必能达成。在这中间,观众真的是一个抉择人(我不想用上帝这样的词)。又有一个约定俗成的说法:观众是被喂养的,是被动接受的。那么,我希望中国电影能够提供不同的食物,既给观众以选择权,又用丰富的食物去养育多元趣味、欣赏水准,而不是一个简单的迎合和满足。不同的人群,可能有不同的需求,这就需要我们有多元的产品,去满足不同的分众需要。

张英:就是导演、制片人、投资人要想好,拍对哪种类型、拍好什么故事。什么都要,什么都平衡一下,最后容易变成讨好和迎合,结果大家还不满意。

戴锦华:我认为不需要平衡。所谓小众的电影,也是小成本的电影,它不必寻找大众的接受,只需要找到它的那部分观众,就已经可以满足成本的回收和利润了,从而保证下一部影片的拍摄。有一个非常好玩的现象,我们去用几亿拍成的电影的票房,对比用几百万千万拍成的电影的票房,这种比较没有意义。即使在单纯的市场和商业的意义上说,它是一种完全不同的产品,一种完全不同的核算和讨论的方式。

商业大片以追求票房的大满贯为目的,而小众的电影则完全不同。我跟很多导演谈过,很多人说我们只希望回收的资金可以让我们再拍下一部电影,电影创作的延续,和与观众的相遇,就是他们的诉求和他们的满足来源。对于这些电影来说,它的商品属性和它的利润诉求,不是最首要的需求和目的。

张英:你看电影的时候,是看故事吗?

戴锦华:我们喊“内容为王”的口号,但我觉得在创作实践层面上,还是有很大的欠缺。电影的内容和故事,从来都不是赤裸裸的目的,必须用电影的视听时空语言来展现,然后被我们认可。

同时,我有一个梦想,中国要成为一个电影大国,最后我们能用电影作品确立起中国的美学标准。现在有好莱坞式的美学标准,有曾经苏联电影的美学标准,有欧洲艺术电影的美学标准,那么中国有没有可能提供自己的电影美学标准,这些也是必须用作品来说话的。

未来,我觉得中国电影如果能够临近这个目标,那就太幸福了。

张英:要达到你说的状态,中国电影创作需要解决哪些问题?

戴锦华:电影是一种集体制作的工业产品,投资、导演、编剧、演员,后期制作,它每一个环节,都要求高质量的合作。今天影响到中国电影质量的因素,不是某一个部门,不是某一个行当,不是某一种角色,恰恰是我们整体的工业水准还不够,这是一个影响中国电影的重要因素。

另外一个原因,我觉得我们想象的天空不够辽阔。我不喜欢参与讨论一部新片的创作会,大家老是不断在使用一个词叫“对标”,这个电影是对标哪部好莱坞大片,或者这个电影对标哪一部印度电影。我们为什么要对标一个既有的作品?

如果我们的电影,现在先去复制,那你大概只能复制出等而下之的作品。

电影人在创作上应有足够的真诚

张英:怎么看这几年主旋律电影的变化?质量在上升吗?

戴锦华:主旋律的概念,其实是一个挺宽泛的概念,至少有三种理解。一种理解是主旋律是带有价值导向和思想导向,带有实现官方意图的这样一种电影;另一种指向就是它是大制作的电影,携带着真善美正能量大制作的电影;第三种就是只突出价值宣传,所谓正能量、制作规模不在它的考量范围之内。

所以,在我看来,中国电影不是那些另类、试验性、先锋性的電影,整体的中国电影,都应该是中国的主旋律的电影。这个主旋律不是一个对既定价值的传达,而是对一个价值系统建构的参与,它同时必须有一个前提:就是和我们现实生活非常自然地水乳交融。

现在,我们对主旋律有一个误解:主旋律电影的成功,它一定和大制作联系在一起。我就不点名了。甚至我觉得有些影片,因为资本总量及其大制作,其实是损害了电影的艺术表达,而不是成就了艺术表达。对于大制作主旋律影片,操作路径和想象也不必单一,电影不一定是以大规模取景和造型取胜的,它也不一定是靠全明星阵容来取胜的。我们谈主旋律电影,不是在讨论一个特殊的片种,而是在讨论要制作什么电影,和怎样与观众联系。它只是一种电影的路径,一种电影的风格。

我觉得,不需要刻意,过去我们必须召唤主旋律,现在则可以让它在我们的文化中自然生长,我们需要一种亲和与对话,即在中国电影和中国社会之间建立一种对话关系。

张英:换言之,除了工业化,中国电影人还要更关注和社会之间的关系,而非停留在娱乐层面?

戴锦华:这也是工业化的一个组成部分,电影工业是文化工业。而文化产品需要与人对话并深入人心。过去100年,我们都在救亡图存,紧追赶超,可能从来没像现在这样,有了一点心理空间,能够从容地来看自己。伴随中国崛起,产生认同和自信,是必然的。

我觉得,不需要刻意,过去我们必须召唤主旋律,现在则可以让它在我们的文化中自然生长,我们需要一种亲和与对话,即在中国电影和中国社会之间建立一种对话关系。这种对话关系会成为一个让社会成长的力量,我更关注这样的东西。

我总说,逆定理不成真,不是高票房电影就一定意味着价值传输、与社会对话等是成功的,太多的偶然因素会影响到票房。相反,一种水乳交融的对话状态,到今天为止,是我们与好莱坞的真正差距。

我昨天上制作课,学生下课后围住我,说我比较肯定的电影,如果用它当剧情梗概,马上会被毙掉,因为大家要求有戏剧性和事件。讲故事,作为编剧技巧训练无可厚非,但不言自明,故事是有前提的,在于你是不是真实地生活在这个世界上,因为你也是普通人,那你要自己的所思所想所感,是否有足够的体认、真诚度,然后我们再谈艺术创作。有足够真诚度和体认的东西,至少能唤起同代人的共鸣。

要有真诚度,这也包含了对整个产业的定位。中国的人口基数足够大,即使电影萎缩为一种相对小众的艺术,已足够支撑一个巨无霸的电影业了。我们有14亿人口,争取到某一类观众,也有几千万人,就可以创造几十亿的票房,这还不够吗?当然资本觉得不够,但对我来说足够了,足以让这个产业运行下去。所以我觉得在这个意义上说,我们应该观念清醒,应该真正认识电影是什么,而不是娱乐至死,不是你给观众看一个苦情戏,哭成狗,他被娱乐到了,却不是真正地爽,毕竟电影不是提供快感的最佳介质和艺术种类。

左图:《我和我的家鄉》海报。右图:《我和我的祖国》海报。

张英:现在,比较流行一部电影里放几个主题相同的故事。比如说《我和我的祖国》、《我和我的家乡》这类电影,很多个导演、很多演员,群体联合去拍摄一部电影。也有人说,这种小视频式的组合电影尝试,是在适应互联网和碎片化时代。

戴锦华:这种电影形式一直存在的,通常都是用作一种庆典性、纪念性的表达,它想让这样一种拼盘,一种风格的组合体,来形成一种观众不同的观影体验。但是它就只是用于特定的时刻、特定场合的一种电影,不可能成为一种主流的制作方式。

小视频和电影,还不是一回事。像我们上课的时候,我们可能放映电影片段,那是一种形态,服务于教育的一种需求,但总体说来那不是电影。现在的短视频,10秒钟,15秒钟,或者3分钟,不说它是否能够讲一个完整的故事,而是电影必须是有别于短视频的,才能作为电影的存在。

我为什么不看短视频要去看电影?是因为电影是另外一种体验,是另外一种文本,是另外一种获取的路径,那才是电影。我觉得电影要生存下去,在今天,它要重新认识自己和重新定位自己,而不是盲目追随,更不是模仿。

电影史上每一次电影人想去取悦观众的时候,都是他们遭到惨败的时候。因为当单纯地想去追随、讨好观众迷恋的样态的时候,就会迷失,我觉得这是电影需要回避的地方。

张英:中国电影“走出去”,中国的文化输出,障碍在哪里?

戴锦华:这个障碍,可完全不是电影的障碍。当然,要从电影的角度上去说呢,好莱坞的电影市场是好莱坞百年养育出来的。在一战期间,世界电影的重心从法国转到了美国,当时法国正在打仗。美国政府采取了极大的扶持力度,当时还没有好莱坞,政府的扶持政策是:电影公司每出品每出口一英尺胶片,美国政府就资助一美元。美国政府扶持的力度之大,从一开始就有意识地养育美国电影的全球市场。

电影这个东西大家都知道,好莱坞的全球霸权是和美国的全球霸权紧密连接的。那么我们中国电影,一个是我们是太新的一种电影,太年轻的一种电影,而另外一边就是我们要回答的问题:我们也想建立我们的世界霸权吗?如果我们不建立我们的世界霸权的话,那么我们的电影是经由什么路径被他人获知,被他人了解?

我们在认知自己的文化主体的时候,我们怎么去思考和创造,中国曾经独有的价值观念,或者是如何可能为其他民族、其他国家的人们所分享,我觉得这些都是特别大的问题。这些问题很复杂,不是一个简单的中国电影对外输出,就能解决和回答的,这不是我们的主观意愿就能完成的。