观察纤维蛋白胶对翼状胬肉切除联合自体结膜瓣移植术后眼表修复的影响

刘侠

基于西医病理学基本理论,翼状胬肉(pterygium)是现代眼科临床医学实践工作开展过程中极其常见的眼表组织疾病[1]。因局部位置分布的结膜纤维血管组织增生病变侵犯角膜组织结构,导致角膜组织上皮层组成部分、前弹力层组成部分,甚至是基质层组成部分发生变性问题,或者是浑浊问题,是临床中导致翼状胬肉患者发病的病理基础支撑条件[2]。现阶段,临床治疗翼状胬肉患者,首选手术治疗干预方法,但是受多样化技术因素影响制约,翼状胬肉患者在接受手术治疗干预过程中,极易发生眼部异物感症状、眼部组织结构疼痛症状、眼部畏光流泪症状以及睁眼困难症状,亟待接受基于恰当方法的治疗干预[3]。医用纤维蛋白胶是现阶段在外科临床医学事业领域获取到广泛运用的天然生成复合材料,其能够等效模拟人体凝血生理反应过程的最后阶段,借助于物理作用机制针对人体微血管组织的破损位置施加阻塞作用,支持人体基础凝血系统启动运作,继而在有效改善强化止血作用效果条件下,支持损伤组织结构完成封闭,促进伤口结构实现愈合,规避膜性组织粘连问题的发生[4]。文章以本院部分接受翼状胬肉切除联合自体结膜瓣移植手术治疗患者为调查对象,实施纤维蛋白胶的移植片粘合固定处置,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年2 月~2020 年6 月于本院接受翼状胬肉切除联合自体结膜瓣移植手术治疗的154 例患者,随机分为参照组和研究组,每组77 例。参照组男44 例,女33 例;年龄30~63 岁,平均年龄(45.3±6.0)岁。研究组男43 例,女34 例;年龄28~62 岁,平均年龄(45.1±5.8)岁。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次调查研究过程中入选的所有患者均满足翼状胬肉的临床诊断参考标准,符合接受翼状胬肉切除联合自体结膜瓣移植手术治疗的临床指征,积极主动参与本次临床调查研究项目过程,已经签署纸质版本知情同意书,知悉临床研究随机处理方法以及完整调查研究方案,已经通过伦理学审核。

1.2 方法 两组患者均接受翼状胬肉切除联合自体结膜瓣移植手术治疗:运用盐酸奥布卡因滴眼液开展表面麻醉干预,沿角膜组织缘后2.00~3.00 mm 位置将胬肉组织颈部球结膜结构剪开,分离胬肉组织,止血钳钳夹后将胬肉组织体部剪除。经由胬肉组织头部侧面位置钝性分离处理胬肉组织与角膜组织粘连结构,运用圆刀片刮除残留胬肉组织。修剪结膜组织创面,剪除变性组织,术眼上方取相应大小带有角膜缘组织结构的自体结膜瓣。参照组运用10-0 尼龙缝线开展移植片固定操作,研究组运用纤维蛋白胶开展移植片粘合固定操作。

1.3 观察指标及判定标准 对比两组的手术满意度、术后(术后第1、3、7、15 天)角膜上皮组织愈合比例,以及治疗前后的BUT 和VAS 评分。手术满意度采用本院自制满意度调查量表,分为非常满意、满意、不满意。满意度=(非常满意+满意)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术满意度比较 研究组的手术满意度97.40%(75/77)高于参照组83.12%(64/77),差异有统计学意义(χ2=8.937,P<0.05)。见表1。

2.2 两组术后角膜上皮组织愈合比例比较 研究组术后第1、3、7、15 天的角膜上皮组织愈合比例均高于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

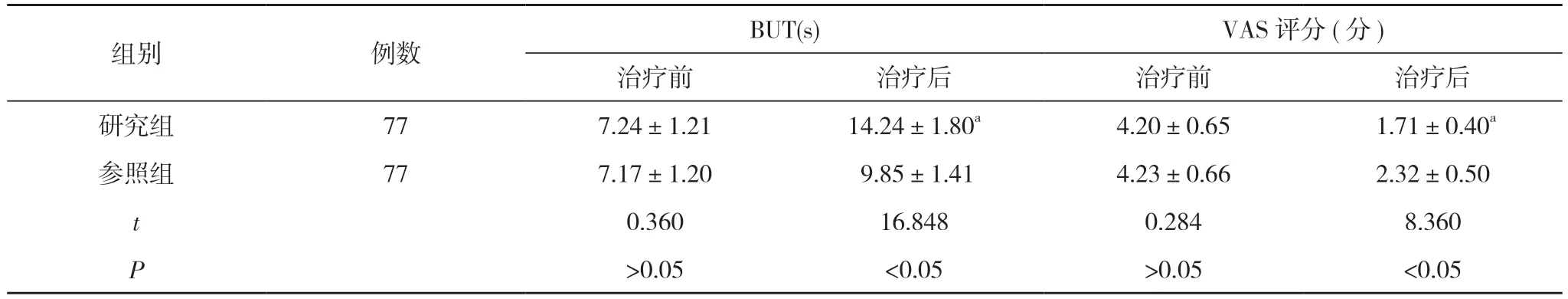

2.3 两组治疗前后的BUT 及VAS 评分比较 治疗前,两组患者的BUT 及VAS 评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组的BUT(14.24±1.80)s 长于参照组的(9.85±1.41)s,VAS 评分(1.71±0.40)分低于参照组的(2.32±0.50)分,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组手术满意度比较(n,%)

表2 两组术后角膜上皮组织愈合比例比较(,%)

表2 两组术后角膜上皮组织愈合比例比较(,%)

注:与参照组比较,aP<0.05

表3 两组治疗前后的BUT 及VAS 评分比较()

表3 两组治疗前后的BUT 及VAS 评分比较()

注:与参照组治疗后比较,aP<0.05

3 讨论

从现代西医病理学基础理论的角度展开阐释分析,所谓翼状胬肉,通常指的是人体眼睑部位肥厚球结膜组织、下方位置分布的纤维血管组织朝着角膜组织结构的方向加以侵入,而受基础性解剖结构因素、眼睑暴露因素,以及睑裂区结膜组织结构遭遇烟雾刺激作用的干预限制,翼状胬肉疾病的发病率最近若干年间持续处在较高水平[5]。

从实际发挥的综合性临床影响作用角度展开阐释分析,翼状胬肉疾病的发生,通常能够对患者的视觉生理功能造成显著不良影响,因此,在患者临床确诊之后,应当尽早择取和运用适当方法为患者开展治疗干预过程[6]。

当前历史发展背景之下,针对翼状胬肉患者展开治疗干预,最为有效的方法在于翼状胬肉切除联合角缘干细胞移植手术治疗方法[7]。从眼科临床医学事业的基本发展经验角度展开阐释分析,翼状胬肉切除手术是最具直观性的治疗方法,其技术优势在于治疗效果较好,其主要技术缺陷在于患者的术后复发事件发生率较高,且患者实际获取的综合性治疗效果不甚理想。而对角膜缘干细胞在翼状胬肉患者手术治疗干预过程中的引入运用,能够借助于干细胞自身完成的增殖生理过程和分化生理过程,支持翼状胬肉患者的角膜上皮组织结构逐渐完成愈合生理过程,重新建构形成翼状胬肉患者的眼表部位基础生理环境,规避翼状胬肉的再次生长形成过程,防止患者发生术后病情复发事件[8]。

基于现有的眼科事业领域临床调查研究发现,针对翼状胬肉患者,选择运用联合手术治疗干预方法开展治疗干预,尽管能够有效改善优化患者的治疗效果,实现对患者翼状胬肉病理组织的彻底切除,但会导致患者发生种类多样的临床并发症。

本次研究中,研究组的手术满意度97.40%(75/77)高于参照组83.12%(64/77),差异有统计学意义(χ2=8.937,P<0.05)。研究组术后第1、3、7、15 天的角膜上皮组织愈合比例分别为(16.22±2.31)%、(19.62±2.44)%、(25.50±2.65)%、(32.25±3.16)%,均高于参照组的(10.24±1.85)%、(13.35±2.01)%、(21.13±2.31)%、(26.31±2.74)%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,研究组的BUT(14.24±1.80)s 长于参照组的(9.85±1.41)s,VAS 评分(1.71±0.40)分低于参照组的(2.32±0.50)分,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,针对接受翼状胬肉切除联合自体结膜瓣移植手术治疗的患者运用纤维蛋白胶实施移植片粘合固定操作,效果优质,适合推广。