国企改革对初婚年龄的影响

——基于辽宁省2005年1%人口抽样调查微观数据的实证研究

杨 扬

(中共辽宁省委党校 决策咨询部,辽宁 沈阳 110003)

一、引言

初婚年龄是人口学和社会学的一个重要研究问题,随着中国经济和社会的高速发展,中国的初婚年龄在不断上升。目前学界的研究重点关注在初婚年龄的影响因素,多是基于大样本微观调查数据观察诸如教育、职业、外出打工、收入、家庭背景情况等个体特征对初婚年龄的影响,如王鹏和吴愈晓[1]、於嘉和谢宇[2]、刘爽和高华[3]、蔡蔚萍[4]基于不同年度中国综合社会调查(CGSS)数据,李建新和王小龙[5]基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据,还有一些文献重点关注外出打工对农村初婚年龄的影响[6-9]。在实证研究方法上,这些文献的共同点是都采用了事件史分析方法(event history models)。

已有的文献中,於嘉和谢宇指出婚姻不仅受个体特征影响,往往还反映出一个社会的变迁。一方面随着社会的转型和发展,个人因素在婚姻形成过程中具有越来越重要的作用;另一方面个人因素对婚姻形成的影响效应也随之变化。如两位作者特别提到,市场化带来的国企改革导致体制内工作的优势逐渐下降,使体制内职工在婚姻市场中的竞争力也可能随之下降,因而有必要检验国企改革这一制度转型对我国个人婚姻形成过程所产生的影响。他们基于2003与2008年CGSS数据的实证研究结果表明,对不同世代的人来说城镇人口在体制内工作的优势呈现逐步下降的趋势。对于早期出生世代(60年以前出生),相比于体制外,在体制内工作给初婚概率带来了显著增加;在中期出生世代(60—74年出生)这一优势下降;而在晚期出生世代(75年及以后出生)这一优势则不再存在。他们认为这一结果明显地反映出国企改革和市场化对体制内职工进入婚姻优势的冲击。

本文认为,於嘉和谢宇研究的国企改革代表着更长期的事件,因此在他们的文章中,国企改革和市场化是一体的,从而关注的焦点是体制内与体制外,观察这两类不同人群受宏观整体变化的影响在初婚年龄上的差异情况。本文的国企改革则特指20世纪末的国企大规模改制与员工下岗,以辽宁为例,基本上是从1995年开始到2000年基本结束。也就是说,於嘉和谢宇关注更加长期变革的影响,而本文关注的则是特定时期改革事件冲击的潜在影响。借鉴於嘉和谢宇的实证研究思路,本文从辽宁省2005年1%中国人口抽样调查微观数据中构建了一个样本来实证检验20世纪末国企改革对初婚年龄的影响,对比体制内两种不同单位性质人群:机关事业单位和国有及国有控股企业,观察这两类人群在初婚年龄上的差异情况,以及这种初婚年龄上的差异情况是否随20世纪末国企改革而加剧。

二、方法和数据

早期关于初婚年龄的研究多是基于人口普查资料的描述性统计分析,重点关注初婚年龄在性别、世代、教育程度以及城乡户籍间的差异。随着大样本微观调查数据的大量出现,事件史分析方法在初婚年龄的研究中被广泛采用。

事件史分析方法的优势在于不仅估计事件(event)是否发生,而且将事件发生前的时间也考虑在内,更重要的是对数据删节问题的处理。唐启明(Donald J.Treiman)[10]指出,对于某一总体具有代表性的样本来说,包括所有年龄的成年人,他们之中有些人还没有结婚,但这并不代表将来不会结婚。如果将这些样本删节并简单用最小二乘法(OLS)来进行回归会得到误导性的结果,因为未婚的人仍然处在事件发生的风险中,而事件史分析方法则是估计那些仍处在风险中的人在每个年龄点上结婚的可能性。

事件史分析方法包括很多种模型[11,12],可分为离散模型和连续模型,本文采用离散时间风险模型来进行估计。因变量是一个二分变量,如果某人在某一年龄结婚则为1,否则为0,对于从未结婚的人因变量在所有年份都赋值为0,数据格式为人—年。国内研究中对初始年龄的设定不尽相同,本文选择为18岁,因为我们的样本中18岁之前结婚的人仅有几例故将其删除。借鉴唐启明的方法,本文将最大结婚年龄设定在36岁,防止由于在较大年龄结婚的样本量太小可能导致的误导性结果。

样本来自2005年1%中国人口抽样调查微观数据。本文仅采用辽宁的数据,考虑有以下几点,首先辽宁是当时国企改革的重点地区,没有用全国整体样本的原因在于样本量过大。其次很多实证研究都指出影响初婚年龄的个人因素的效应不仅随着时间发生变化,在不同的地区也有所差别,如Xu等[13]将不同地区的GDP增速作为解释变量纳入回归中发现其非常显著,再如於嘉和谢宇考虑不同地区房价对初婚年龄的影响。

2005年1%中国人口抽样调查微观数据中很多指标无法被采用,如收入、职业、家庭户的房产居住情况等,因为这些指标都是滞后的,是2005年的情况,并不是反映人们在选择进入婚姻时的背景情况,相反如中国综合社会调查(CGSS)等数据则是收集了在初婚发生时的信息,包括受访者及其家庭成员的教育经历、职业经历与婚姻经历等。因此本文数据处理面临的首要问题在于,作为核心解释变量的分类不同人群的工作单位性质,是2005年的情况而不是初婚发生时的情况。

考虑到数据存在的问题,因为不知道个体在2005年之前的工作经历,我们仅保留了2005年时仍在体制内工作的人。体制内工作单位性质包括两类:机关事业单位和国有及国有控股企业。本文设想如下,考虑到当时的社会背景,转换工作并不是很普遍,尤其是在体制内,那么2005年仍在体制内工作的人,他(她)在此之前更多的可能性应该是在体制内,这是样本所限的一个无奈选择。因此,本文想要观察的是:20世纪末的国企改革对工作单位性质为机关事业单位和国有及国有控股企业的两类人群初婚年龄的影响。与於嘉和谢宇对比体制内与体制外所不同的是,本文对比的则是体制内的两种工作单位性质,直观的感觉应该是20世纪末的国企改革更可能影响工作在国有及国有控股企业的人群,而不是机关事业单位人群。He等[14]使用20世纪90年代的国企改革作为外生冲击,比较了政府工作人员与国有企业工人的储蓄行为,发现政府工作人员几乎不受到这次改革的影响,而国有企业工人由于铁饭碗被打破,因而收入风险增加导致预防性储蓄行为。

本文截取了1960—1979年的出生人口来进行观察,而没有涵盖所有的人口。原因如下,因为中国是一个比较普婚的社会,从辽宁省整体样本数据来看,晚婚在70—74年龄段开始出现,75—79年龄段比较明显,一般来说人口从21岁开始大规模进入婚姻到31或32岁时90%以上的人都已经结婚,24~27岁是结婚的高峰年龄段。20世纪末的国企改革主要发生在1995年之后,到2000年已经基本完成,那么对于不同队列的人口来说,如60—64年龄段,在国企改革之前绝大多数已经进入了婚姻,真正受到影响的更多应该是65—74年龄段,而相比75—79年龄段,此时国企改革已经基本完成。

上述处理之后的最终样本为3865人,其中男性2256人,女性1609人,机关事业单位中男性783人,女性789人,国有及国有控股企业中男性1473人,女性820人。很多实证研究中一个重要解释变量是兄弟姐妹人数,因为家庭抚养负担程度不同势必会影响到个体的婚姻决策,但2005年中国人口抽样调查数据中只提供了30岁以下人群的兄弟姐妹数,即75年出生以后人群,数据缺失较大,因此本文没有涵盖这一指标。控制变量设定及基本统计如下:首先是性别变量,男性为1,女性为0;其次是民族,非汉族为1,汉族为0;再次是教育,根据受教育水平共分为四类:初中以下、高中、专科和大学及以上,分别设定虚拟变量;工作单位性质,国有及国有控股企业为1,机关失业单位为0;最后是不同出生人口队列虚拟变量和城市虚拟变量,60—79年出生人口共分为四组分别设定虚拟变量。整体数据来看:少数民族的比重为12.1%;教育各分类中初中及以下占比为26.1%,高中为29.8%,大专为25.3%,大学及以上为18.8%;男女分类的子样本中各指标的比重大致相同。

三、实证结果

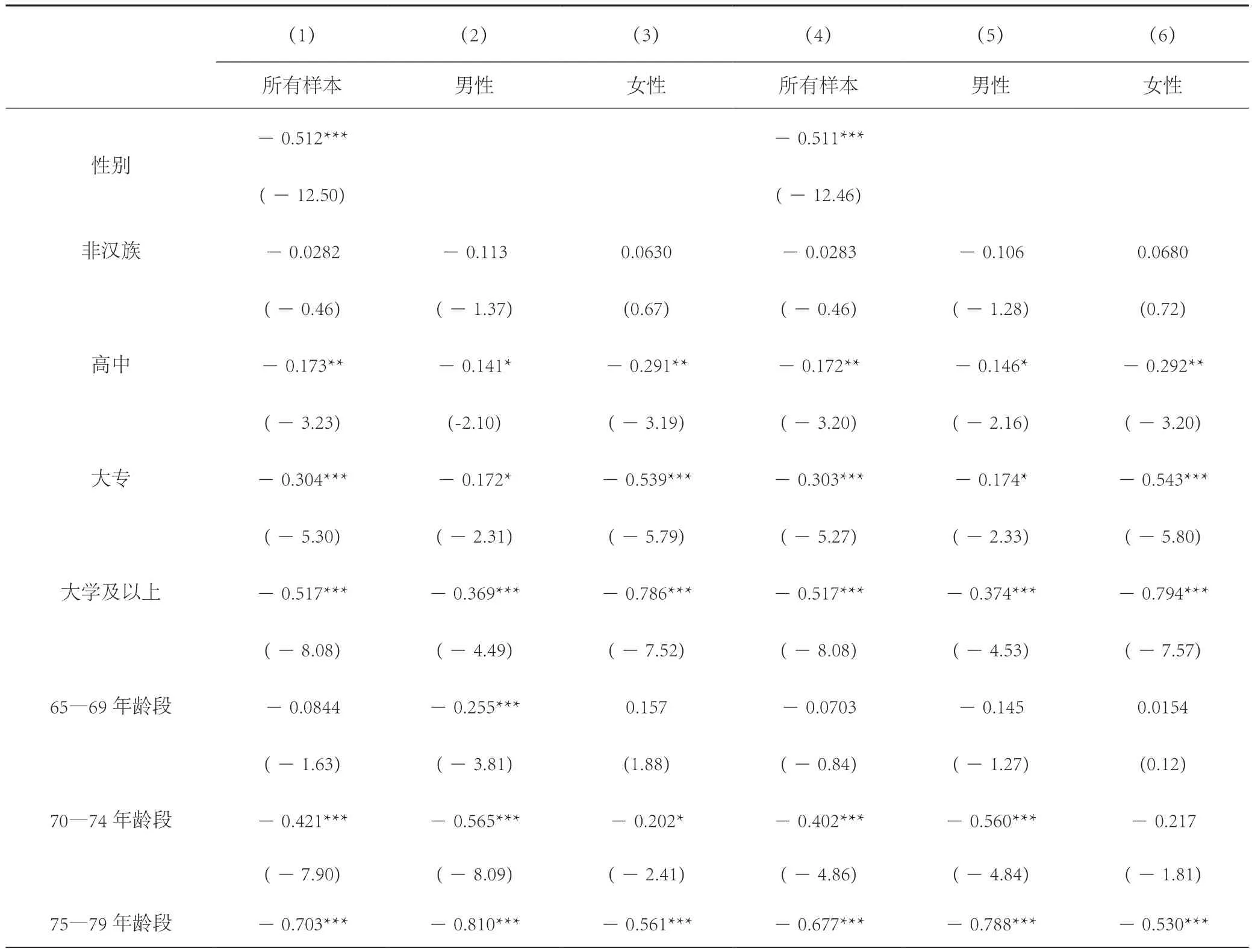

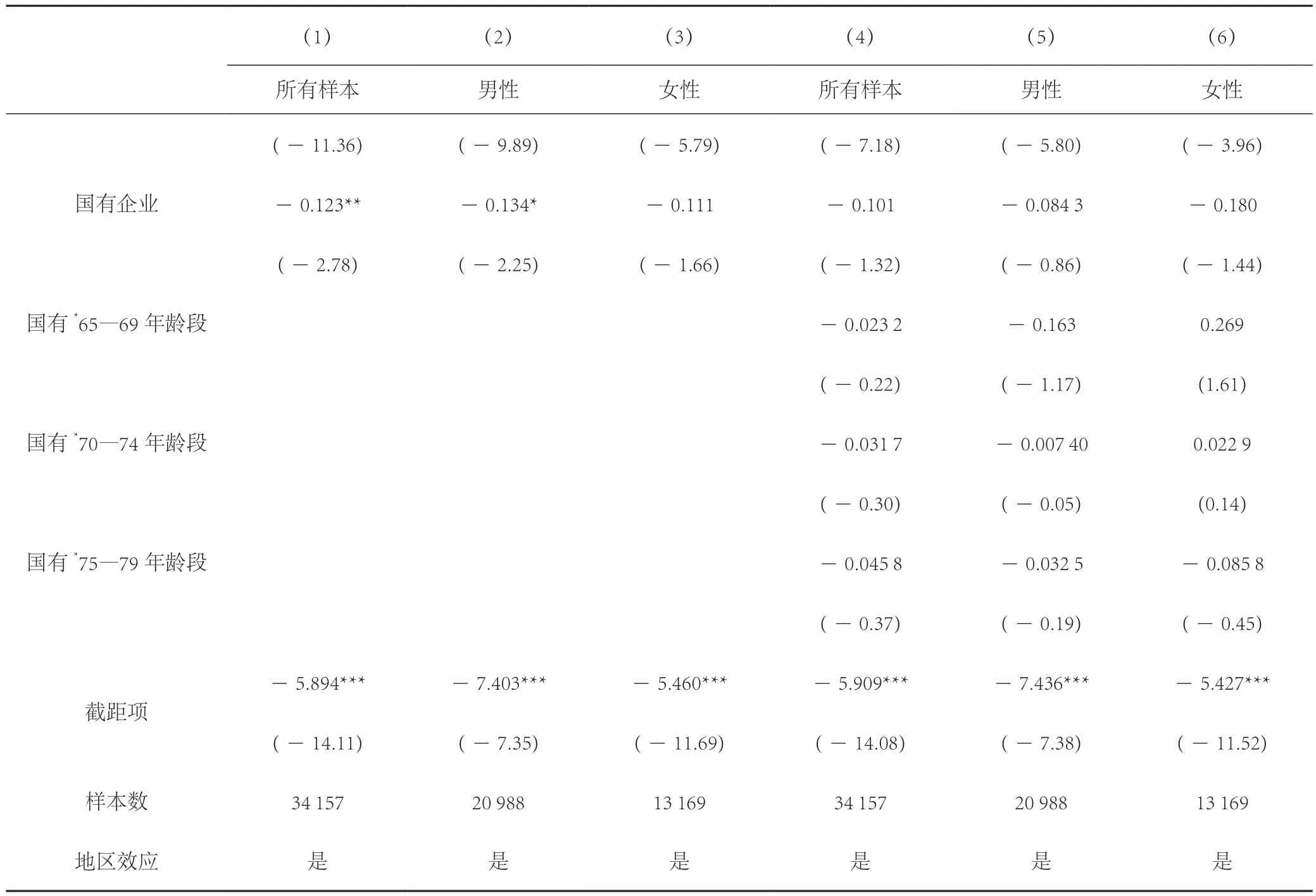

参照唐启明和保罗[11]的研究,本文在所有回归中都加入历险年龄的虚拟变量,18岁为参照系,在所有回归中都控制了城市效应,即加入了辽宁省14个城市的虚拟变量,回归结果见表1。

表1 回归结果

续表

首先,控制住其他因素之后,性别虚拟变量的回归结果显著为负,表明男性进入婚姻的概率要小于女性,男性倾向于要比女性晚结婚。其次,尽管在其他实证研究中如王鹏和吴愈晓发现,与其他民族相比汉族进入初婚前的时间有显著差异,但本文这一变量的回归结果并不显著,原因或许在于辽宁相对全国来说,少数民族的影响并不如其他地区显现得那么明显。再次,无论男女,教育对于进入初婚都具有明显的延迟效应,尤其体现在受过高等教育的群体,这与国内外许多实证研究的结果是一致的,本文不再赘述。东亚地区尤其是中国、日本、韩国等由于传统文化对家庭非常重视,人们均普遍选择尽早地进入婚姻,但婚姻一般是在完成学业之后,从而使得教育对婚姻产生明显的推迟作用。第四,从不同出生人口队列来看,65—69年龄段虚拟变量的回归结果并不显著(60—64年龄段为基准组),表明晚婚是在70—74年龄段开始出现,在75—79年龄段更加明显,在分性别的子样本中略有差别,男性晚婚现象非常明显的,女性则是75—79年龄段比较显著。最后,工作单位性质为国有及国有控股企业这一虚拟变量的回归结果为负,表明与工作单位为机关事业单位相比,在国有及国有控股企业工作会降低进入初婚概率,但这一变量在男性中略微显著(5%的可置信水平下),在女性中并不显著。

按照於嘉和谢宇的观点,国企改革导致体制内工作的优势逐渐下降,使体制内职工在婚姻市场中的竞争力也可能随之下降,那么对应本文样本所对比的两类工作单位性质的人群来说,20世纪末的国企改革更可能影响国有及国有控股企业的人群,而且从不同出生人口队列来看,应该是越晚出生的人更应该受到影响。因而我们在回归中加入了不同出生人口队列与工作单位性质为国有及国有控股企业的交互项虚拟变量。但遗憾的是,这些交互项的回归系数并不显著(见表1后三列的交互项回归结果)。也就是说,工作在机关事业单位相对比较稳定,更加容易相对早一些进入婚姻,而工作在国有及国有控股企业相对要不稳定一些(与机关事业单位相比),所以进入初婚概率会降低。但是如果国有企业改革冲击的影响存在,那么越晚出生的人群越将受到冲击,尽管回归结果是负的(降低初婚概率,尤其在男性子样本中),但是在统计上并不显著。

考虑到绝大多数人在30岁都基本进入婚姻,为了验证本文回归结果的稳健性,同时避免历险年龄初婚期望概率的下降部分(即年龄越大结婚概率越低),我们将最大结婚年龄修改为27岁,即1979年出生人口在2005年时的年龄,发现回归结果是非常稳健的,尤其是交互项的回归结果仍然是不显著的。同时,子样本中我们还尝试了不包含75—79年龄段,发现回归结果也是一样的。已有文献中有一种观点认为辽宁甚至是东北的特殊性在于独特的工业基础和地方性的婚姻风俗[15,16],但本文探究的是历史事件冲击的影响,更准确地说是观察不同类型主体差异情况随时间的变化,因而并不需要考虑地方的特殊性。本文还采用了吉林省的数据,同样的处理方法,我们发现回归结果的显著性情况是基本相同的,篇幅所限不再列出。

四、简要总结及讨论

诚然,受数据所限,与其他国内关于初婚年龄的实证研究相比本文有两点明显的不足。首先,潜在的遗漏变量问题,本文样本的控制变量较少,尤其缺少与家庭背景相关的社会经济特征变量,如兄弟姊妹数量、城乡户籍、房产财富等指标。其次,因为是2005年的数据而不是反映人们在选择进入婚姻时的数据,因此在构建样本时我们无法识别那些原来在国企工作但是由于20世纪末的国企改革从而离开国企的个体,这些人受到国企改革的冲击应该是最明显的,他们的初婚决策是否受到影响我们无法判断,或许这些样本能更加清楚地体现20世纪末的国企改革对初婚年龄的影响。

简要总结如下:借鉴於嘉和谢宇的实证研究思路,本文从2005年1%辽宁人口抽样调查微观数据中构建了一个对比样本,即工作单位性质为机关事业单位和国有及国有控股企业的两类人群,采用事件史分析方法来实证检验20世纪末国企改革对这两类人群初婚年龄的影响,但不同出生人口队列与工作单位性质为国有及国有控股企业的交互项回归结果并不显著,也就是说至少在统计意义上没有看到20世纪末国企改革对这两类人群初婚年龄的差异情况有显著影响。

於嘉和谢宇认为,与体制外相比,体制内职工随着国企改革或是市场化的深入在婚姻市场中的竞争力将随之下降,因此在早期出生世代中所观察到的在体制内工作会增加初婚概率这一特征,在晚期出生世代不再存在。那么,从本文对比的工作单位性质为机关事业单位与国有及国有控股企业的两类人群来说,20世纪末的国企改革更应该是对工作在国有及国有控股企业的人产生冲击,而且更应该体现在晚期出生的人群。尽管数据所限我们无法比对体制内与体制外,但我们相信这一同样的逻辑应该是成立的,然而交互项回归结果的不显著使我们对於嘉和谢宇的观点产生了疑问。

在婚姻问题的理论文献中,在解释人们为什么选择婚姻主要有两种不同的视角[17]。一种是将婚姻视为一种社会制度,因此人们进入婚姻被视为是对社会规范的反应。正是对社会制度和社会价值的强调,这一视角认为即使婚姻或家庭的经济角色发生较大变化,但并不会改变人们对婚姻的态度。另一种视角中婚姻被看成是个体理性选择的结果,个体在婚姻和单身之间进行抉择,取决于成本收益比较,如Becker关于家庭行为的一系列研究[18]。

这两种视角其实是在两个不同的极端。第一种视角强调社会规范,不太强调经济地位或经济条件的作用。尽管不能确定社会规范(或社会观念)是如何衍变的,这就好比如果大家都结婚了那么我也结婚,习俗对个体婚姻决策起很重要的作用,而经济因素的作用相对较小。第二种视角更强调婚姻是个体选择的结果,更强调经济因素对个体进入婚姻的重要性,相反不太考虑习俗的作用。这样来看,於嘉和谢宇的观点更倾向于后一种,他们认为由于国企改革冲击(或是市场化的深入),体制内工作的人在婚姻市场中的竞争力下降,从而会降低进入初婚的概率。由此我们的问题是:20世纪末国企改革是否真的会对工作在国有企业的年轻男女初婚选择产生影响。

简单来说,后一种视角秉承的是经济学的一贯假设,人是理性的,对于婚姻也是一样。但问题是对于那些考虑是否进入婚姻的年轻男女来说,理论意义上的理性很难清晰界定。20世纪90年代末的中国是一个普婚且比较早婚的社会,那么年轻人刚进入社会不久,未来的发展很难预计,即使他(她)在体制内工作,未来也不一定就会比那些不在体制内工作的差。年轻人在进行婚姻决策时或许会更多地考虑对方的家庭情况,如阶层背景、财富状况等,但是因为对方是在国有企业工作而现在恰逢国企改革就不选择对方,这样的解释未免有些牵强。於嘉和谢宇关注的是长期中的社会变迁问题,他们样本的时间跨度很大,因此从长期来看体制内与体制外肯定是有差异的。但本文关注的是特定时期改革事件冲击的潜在影响,因而样本的时期跨度没有那么长。从短期来看,对于那些进入适婚年龄的年轻人来说,尽管不同类型人群的初婚行为可能会存在差距,但20世纪末国企改革的冲击并不一定会进一步扩大这种差距。

本文认为,婚姻行为模式的长期变化是社会整体变迁的结果,而短期宏观事件冲击所带来的影响至少需要更加谨慎地判断。20世纪国企改革对人们进入婚姻的决策会产生影响,但影响的机制在已有的研究中并没有清楚地阐述。即使说国企改革造成人员下岗,个体工作稳定性受到冲击,但下岗人群更多是中老年人群,这些人早都已经进入了婚姻。或许国企改革冲击的影响不一定会很快地显现出来,一个可能的途径是父母工作受到冲击,从而在未来会影响了子女进入婚姻的决策,但这需要微观调查样本的进一步丰富才能对本文的问题有更深刻的理解和回答。