幽隐与互文:汪光被戏曲插图研究

王方好, 黄文奇

(1.上海师范大学 人文学院,上海 200234;2.安徽大学 新闻传播学院,安徽 合肥 230601)

明末清初,作为传奇发展最为兴盛的一个时期,涌现出大量从事传奇创作的曲家。在此背景下,这一时期的安徽地区也出现了大量从事传奇创作的戏曲家,出现了大量独具特色的优秀作品,这其中尤以徽州地区最为突出。汪光被是清初的一位徽州休宁籍戏曲家,汪光被,字幼安,号双溪廌山、苍山子。康熙岁贡生,浙江籍教习知县。精通曲律,在诗词序文方面也有大量作品产出。在诗词文创作上有《叩钵斋集》《叩钵斋徘编》存世;在戏曲创作上,则著有《熙朝名剧三种》(《芙蓉楼》《广寒香》《易水歌》),其中,《芙蓉楼》《广寒香》两部传奇今存世可见。

在中国古代文学艺术作品之中,插图版画作为一种重要的艺术类型,往往与文字文本有着紧密的联系。苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》中指出“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”[1]。苏轼看到了“诗”与“画”着两种不同的艺术类型之间的紧密关系。这种审美追求在中国古代也一直被延续了下来,因而造就题画诗这一题材的兴盛。到了明清时期,伴随着戏曲创作的兴盛,这种插图版画又被运用到了戏曲作品的刊刻印刷之中。

戏曲刊刻出版是一种商业性行为,这种商业性行为的最终目的就是为了能够盈利。“曲争尚像,聊以写场上之色笑, 亦坊中射利巧术也”[2]。正是在这种背景下,明清时期,不少书坊在进行刻本印刷时,为了能够吸引更多的读者关注,往往会将版画放到作品的前面,一同印刷出版,这也就造就了中国古代戏曲刻本插图的丰富。戏曲刊本“插图”的出现,与当时社会风气有着密不可分的关系。明代开始,小说戏曲这类通俗文学作品之中,为了便于更多的读者接受,在其中开始加入插图。元峰子在《三国志传加像序》中指出“书林叶静轩子又虑阅者之厌怠,鲜于首末之尽详,而加以图像”[3]。戏曲插图的出现,使得书商获得更大的利润,也在很大程度上吸引了更多的读者。周芜先生在《徽派版画史论集》一书中指出“我国传统版画是分工合作的, 画者一人, 刻者一人, 印刷、出版发行者又为一人, 笼罩于三者之上的则是主持者的精神”[4]。这也充分说明明清时期,我们商业出版行业已经非常成熟。现存清康熙叩钵斋刻本《芙蓉楼》、康熙文治堂刻本《广寒香》两部传奇作品前分别有四幅、十六幅插图。除此之外,汪光被《芙蓉楼》《广寒香》两部传奇兼具有评点,丰富的插图与评点为我们研提供了十分重要的材料。为了能够更好的分析汪光被传奇作品之中“插图”与“评点”之间的关系,在这里先对汪光被传奇作品之中的“插图”与“评点”的形态进行简单的介绍。

如前所述,现存清康熙叩钵斋刻本《芙蓉楼》、康熙文治堂刻本《广寒香》两部传奇作品前分别有四幅、十六幅插图。张玉勤先生在其博士论文《明刊戏曲插图本“语—图”互文研究》中对明刊本戏曲插图的形式做了详尽的分类,他从插图位置、插图板式、插图类型三个方面入手对明刊本戏曲插图进行了分类整理。其中,根据插图位置可以分为图文一体式、图文分立式两大类别。张玉勤先生指出“‘图文分立’指的是图与文并不居于同一个插页或图版上,而是各自分开,单独出现”[5]。清初的戏曲刻本,在很多方面延续了明代戏曲刊本的版式特点,因而,汪光被的两部传奇作品之中的插图版式与明刊本的插图较为接近。在汪光被的两部传奇作品之中均是采用的这种“图文分立式”的插图类型,此外汪光被的《芙蓉楼》前面所出现的四幅插图;《广寒香》上、下卷前的各八副插图均是属于卷首插图。这类插图主要是以交代剧情为主,与传奇之中的每一出形成对应关系,后面将着重分析,这里不再赘述。在明清戏曲插图之中,常用的版式外形有长方形、圆形两种,版框类型则有单线框、双线框、花边框三种类型。其中,以正长方形单线框的戏曲插图最为常见。汪光被的《芙蓉楼》卷首的四幅插图、《广寒香》上下卷的各八幅插图所采用的正长方形单线框的版式。此外,汪光被传奇的二十幅插图所采用的都是单页图版式。这种单页图版式“人小景大,甚至人淹没于景中,有的还嵌入来自戏曲剧本或古典诗文中的语句,画面的抒情意味较浓,俨然一幅写意画”[5]。另外,从图与文之间的紧密关系来看,汪光被的传奇作品之中的戏曲插图属于紧密型,插图内容与剧情内容紧密联系,这点在后文同样会着重分析,这里也不再赘述。此外,明清戏曲插图主要绘画手法是用线的技法以及白描的风格。“明清戏曲插图中线的造型性是非常强的。明清戏曲插图中白描既讲究形似也讲究神似, 这一切都离不开线这个造型基础[5]。”汪光被两部传奇作品前的插图,也全部是用这种线性白描的技法所绘制而成。

除了丰富的插图之外,汪光被的两部传奇作品之中都有丰富的评点。评点作为一种重要的戏曲批评样式,在明清的戏曲刊本之中被广泛的加以应用。早在明代中后期,隆庆年间李贽的《李卓吾批评幽闺记》之中便运用了大量眉批、夹批、出后总批等形式的评点。到了万历年间汤显祖继承了这一传统,例如《玉茗堂批评种玉记》之中同样运用了大量的眉批等评点。由此可见,到了明末清初,戏曲评点俨然已经发展的十分成熟。正如朱万曙教授所指出的“清代戏曲评点是在明代戏曲评点的基础上得到发展的,是对明代戏曲评点的‘接着说’。”[6]这也说明了清初戏曲评点与明代戏曲评点的一脉相承。纵观汪光被的传奇作品,其戏曲评点大多以眉批的形式存在,在《芙蓉楼》《广寒香》的大多数出目之中都有眉批,据笔者统计,《芙蓉楼》之中共涉及眉批116条,《广寒香》之中的眉批则是达到了205条。汪光被传奇眉批的内容大多以释意兼评为主,这些眉批在很大程度上反映了当时评点者的欣赏趣味。此外,清初戏曲评点与明代戏曲评点一点较大的不同就是大多采用“同人评校”的方式。在汪光被的《芙蓉楼》封面页就有“同人评校”的字样。有研究者指出清初戏曲作品“另有评点家以团体形式署名, 这种群体性署名同样具备鼓吹之效”[7]。这也反映出汪光被戏曲之中的评点形式与当时整个戏曲评点的风气相一致。剧本卷首刻 “同人评校”。清康熙年间江浙书肆多刊刻宜兴储同人 (名欣)评点的文选,由于其选本便于科考者习用,故甚流行;此 “评校”者曰 “同人”,或托其名。亦可能是汪光被友人的托名,但由于材料的限制,已不可考。《广寒香》之中评点则是署名“寒水生”,关于“寒水生”的身份由于材料的限制,已经无法考证,但基本可以确定的是,这位署名“寒水生”的评点者应该也是汪光被的友人。

赵毅衡教授曾经指出“我们可以看到在中国诗歌这艺术门类中,前文性(即互文性)越来越多,对现实的经验材料的依赖逐渐减少”[8]。其实,不止中国古典诗歌具有强烈的互文性,中国古典戏曲作为一种由诗歌所衍生出的一种形式,其身上也依然体现出强烈的互文关系。如前所述,汪光被存世戏曲刊本之中的“文本”“评点”“插图”三者形成了一种重要的互文关系。从本质上来说,戏曲评点是对剧本内容的一种接受与再阐释,因而这是与戏曲文本之中所衍生出的第二文本。而戏曲插图,同样也是对戏曲文本的阐释与再创造,是基于戏曲文本所衍生出的第三文本。但这里,我们主要所研究的是“评点”(第二文本)与“插图”(第三文本)之间的互文关系。“评点”与“插图”作为戏曲文本所衍生出的第二文本与第三文本,二者相互补充、相互阐发,形成了密切的互文关系。插图与评点作为由戏曲文本所衍生出的第二文本与第三文本,二者之间的对话关系较之文与图、文与评之间的关系显得更为复杂。成为我们在这里着重研究的对象。

一、插图“意境”与评点内容相统一

早在唐代,张彦远在《历代名画记》之中指出“无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。”[9]说明绘画这一艺术形式能够在描摹形态方面具有其它艺术不可替代的作用。郑振铎先生《插图之话》说:“插图的成功,在于一种观念从一个媒介到别一个媒介的本能的传运;愈自然, 愈少于有意的做作便愈好……插图的功力在于表现文字的内部的情绪与精神”[10]。图像具有文字所不具备的先天优势。戏曲刊本前的插图作为一种重要的叙事媒介,其内容也鲜明的展示了文字的内部情绪与精神。中国古代艺术十分强调意境,无论是诗词还是戏曲都讲求对于意境的追求,而中国古代艺术之中最为集中体现出意境的营造则是绘画。绘画能够鲜活生动的将文字之中不能表现的内容,用最为生动直观的画面所呈现出来。丁淑梅教授指出“根据图像叙事的表现形式,戏曲插图可大致分成三种图文对应关系。其一,即时呈现剧情高潮或重要关目的“情节式”插图;其二,援引拟像舞台表演特征的“戏式”插图;其三,山水占幅比重大于人物, 注重情境营造的“写意式”插图。”[11]汪光被两部传奇前的“插图”又不少都是属于这种“写意式插图”,这些插图所营造出的意境与评点的内容有机的融合起来。

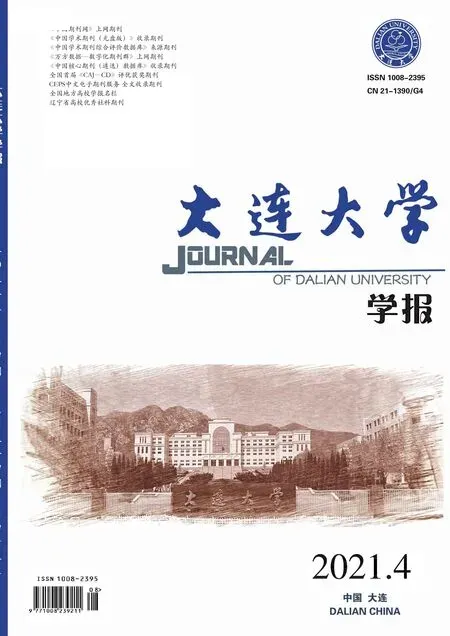

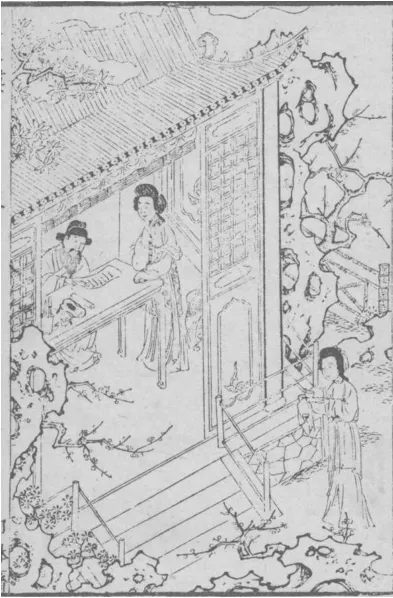

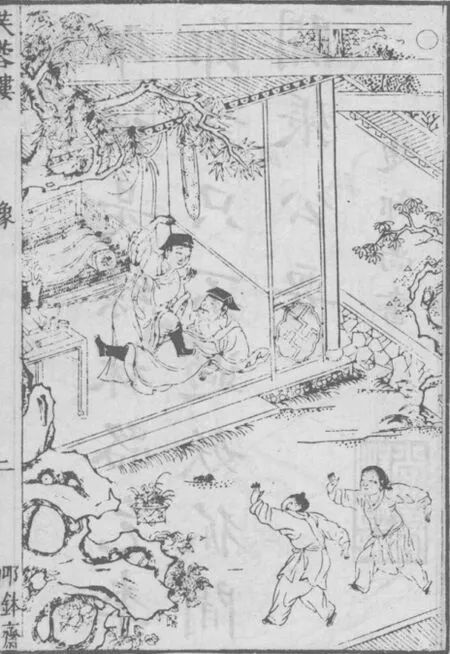

在《芙蓉楼》传奇前共有插图四幅,下面我们来进一步分析《芙蓉楼》卷前插图意境是如何与文中的评点相融合的。在《芙蓉楼》四幅插图之中,画面意境与评点最为契合的是《芙蓉楼》之中的第一幅插图(图1)对应的剧中第七出《闺和》的后半部分情节。并且在第一幅插图后一页(图2)有题词“你看疏影横斜暗香吹,小几乌皮簾半垂。”这句插图中的题词,直接引用第七出《闺和》之中的唱词。在这幅图画之中,主要有三位人物即杜弱兰、杜兆祥、乳母三人,这与戏曲文本的人物所对应。图画之中杜弱兰在梦云轩之中和诗完成在一旁站着,其父杜兆祥坐在座椅上欣赏着杜弱兰的诗作,乳母则是在远处走来,手里还端着一杯茶。插图形象生动的将杜弱兰在闺院题诗的画面立体的呈现了出来。最为重要的一点是,插图将原本唱词之中所营造出的意境,真实的再现了出来。“(老旦扮乳母上)阴云万里尽漫漫,愁坐关心事几□。□报春风林下雪,柳条初发不禁寒。老身杜府中乳娘便是,奉老爷之命,着我伏侍小姐。今早残雪初霁,小姐分付酒扫梦云轩,要来游玩,不免去说与兴儿知道。来此已是,你看庭前梅花,雪后俱已大放了,採些与小姐助妆,多少是好。(老旦作採花介)”[12]这也就是说,这一出情节发生在雪后的亭苑之中,并且在这一出之中有眉批:“好看”。在画面之中,出现了亭台、假山、树木这些自然实景,这些实景将文本之中的文字无法表达的意境具象化了。山石树木具有一种方向性“方向性的倒向会产生一种姿态。逆势也罢,顺势也罢,都会使画面有一种精神性”[13]。这里画面之中的梅花,恰好全部是呈现出一种顺势,这在一定程度上暗示了杜弱兰最后的结局。除了梅花之外,亭台成为这幅插图之中又一重要的实景。“亭台楼阁在构图中的布置安排对画意的表达也极为重要,孤亭对远景是相思或哀愁,檐下对弈则是闲情雅致”[13]。这里的亭台楼阁,所营造的依然是一种清新脱俗的意境,父女两人在亭中品评诗作,极为惬意。这样这一插图所营造出的画面意境与剧本之中的评点内容又契合起来。

图1 《闺和》插图

图2 《闺和》插图

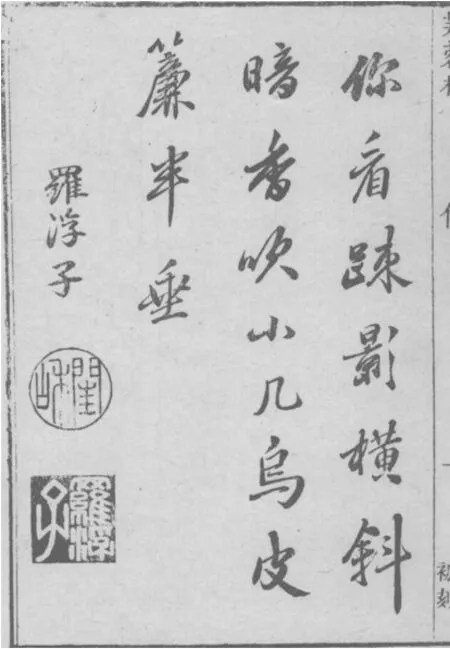

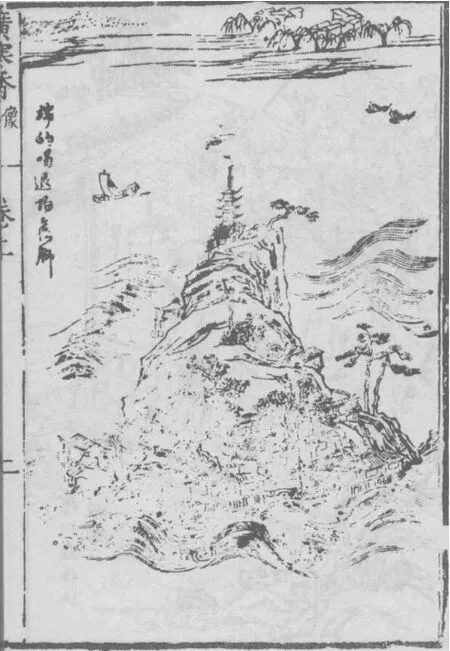

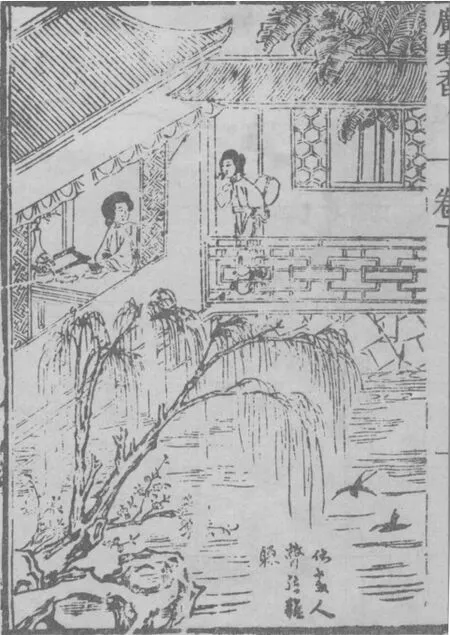

相较于《芙蓉楼》传奇剧本前仅有的四幅插图,《广寒香》传奇上下卷各有八幅插图,这八幅插图在意境的营造上比《芙蓉楼》传奇剧本前的意境营造更为丰富。如在上册的第三幅插图(图3)所对应的是剧中的第五出《妆游》。《壮游》这一出主要所写的是米遥奉旨入京,在路上所见所遇之事。因而,在这一出之中涉及大量的景物描写。而这些文字描写在剧本之中,往往通过唱词一带而过,卷前的这幅插图,却十分生动形象的将剧本之中的文字通过画面呈现出来,极具意境美。这幅插图是纯粹的景物刻画,主要景物有江、山、寺、船、树这些实景。意境的营造离不开情、景、事三个重要的媒介。这幅插图之中虽然没有直接出现人物,但人物隐藏在江面的船上,这使得有了事这一媒介。滔滔江水的江面,一艘小船缓缓在江面行驶着,远处的层峦叠嶂的山峰上有一座寺庙、两岸树木丛生,这些景物相互映衬,营造出一种极具画面感的抒情诗。最为重要的是,这封插图的技法极为巧妙,立体俯视取景,从而将全景展现在读者面前,极具画面感。这封插图所营造的意境,与评点的内容也极为对应。在第五出之中写景之中有这样一句眉批“暗渡到吴门无痕”,这句眉批主要是承载作者汪光被在处理剧中米遥的场景转换时的高超手法,运用唱词,毫无痕迹的就展现出地点的变化。而这封插图,所描绘与展示的就是汪光被在《广寒香》第五出《妆游》一出之中所表现是米遥即将到达虎丘的路途之景,画家没有画较多的笔墨,而是用这一幅插图来生动直观的表现出路途的场景,与评点的内容再次契合。又如《广寒香》上册的第五幅插图(图4),这幅插图所对应的是剧中的第九出《园遘》,《园遘》这一出是男女主人公定情的主要出目,发生在秋天深夜的庭园之中。在剧本之中,作者为了能够将米遥、殷天眷两人一见钟情的美好展现在观众面前,在剧中运用大量的手法描绘了园中的美景。而插图作者为了能够鲜活生动的将剧本之中所表现的意境营造出来,选用了平远景的布局方式,将庭园之中的月亮、树木、假山、座椅这些景色组合在一起,营造出一种特别清丽舒朗的意境。插图作者在这里着重突出天上的月亮,在月光的营造下,这种清丽舒朗的意境得到了强化,在这种意境的衬托下,男女主人公在此相谈甚欢,从而私定终身,这幅插图将这一意境表现的极为贴切。第九出的眉批之中的评点,与这幅插图所营造的意境同样也极为适宜的贴合起来。在第九出《园遘》之中,有这样的两句眉批“一片秋声,闻者青衫欲湿” “一步冷静,一步运笔入神”这两句眉批全部是对于这一出景色描写的肯定与称赞,换而言之,也就是评点者对于汪光被在一出的意境描写极为肯定。而插图之中的意境营造,与此处眉批的有机的融合在了一起,两者之间从而形成了重要的互文作用。因而,汪光被两部传奇作品之中的佳句,总是能够得到评点者的关注。如第九出《园遘》之中“我捱那一更月明角远,渐二更露浓萤遍,早三更风吹肌颤”[14]就是一种典型的诗化语言,评点者因而在读完这句唱词之后,形成了“一步冷静,一步运笔入神”的眉批。这一眉批又为后面的插图作者所深化,从而再创作出一种独具意境美的插图,这也反映出插图作者与评点者思想的有机统一。

图3 《妆游》 插图

图4 《园遘》插图

二、插图表现与评点思想相暗合

汪光被戏曲作品之中的“插图”与“评点”的互文关系,除了表现在插图“意境”与评点内容相统一之外,还有一点表现在插图表现与评点思想相暗合。评点者在进行评点时,其评点的文字往往是其本人思想观念的外化,因而这些评点的文字背后,往往蕴含着较强的思想性。如前所说,在剧作家完成剧本之后,这剧本就是成为了既有的“第一文本” 而评点者一般在阅读完“第一文本”之后,根据自己既有的知识结构、审美趣味,将自己的感受以眉批的形式在原有文本旁评点出来,也就形成了“第二文本”。等待插图的画家看到“第一文本”“第二文本”之后,根据自己的理解以及对评点者评点的审视,创作完成“第三文本”—即插图。因而,插图表现与评点的思想往往是有某种暗合的。汪光被两部传奇作品之中,插图表现与评点思想也是有某种暗合。

在《芙蓉楼》戏曲文本第七出《闺和》中,有这样一段描写“(老旦捧茶上)涤砚花飞砌,烹茶竹漾烟,可怜好顔色,错配恶姻缘。小姐茶在此”[12]。并且在这句话后面,有一条眉批,眉批所写“接笋俱妙”,也就是说评点者在进行评点时,对剧中这一情节的肯定,也表达了评点者本人对于杜弱兰这段婚配的同情。《芙蓉楼》这部传奇前面的第一幅插图(图6)所表现的就是这一场景。如前所述,这幅插图营造了一种极为清新的意境,而除了意境的营造外,这部传奇之中还有三位重要的人物,除了在云梦轩品评诗文杜弱兰、杜兆祥父女外,还有在外面捧着茶准备进来的乳母。因而,这幅插图就将文本之中所表现出的乳母捧茶所说的一番话的场面呈现了出来,同时说明插图作者在进行插图版式绘画时,对剧中杜弱兰错配姻缘之事同样感到十分惋惜,从而与评点者“接笋俱妙”所体现出的思想暗合起来。又如在第十出《醉归》中,郑英抓到酒醉误闯其书房的郑英后,有这样一段宾白“来来,看你这桌上摆的是缙绅,架上堆的是大老往来拜帖书扎,门上贴的是御史台郑封条,堂上钉的是青琐鸣凤的牌匾,你家可有这般东西”[12]?在这段宾白之后,有这样一句眉批“写出一幅公子行乐图。”这反映出,评点者认为汪光被在这里所写的这段宾白,主要是为了表现郑英是一位典型的不学无术的公子哥的形象,而这一句更是表现出评点者对于郑英人物的讽刺与批判。插图的作者在进行插图创作的过程之中,很明显的也受到了评点者的思想的影响,其插图版画与评点者的思想再次契合起来。《芙蓉楼》剧本前的第二幅插图(图5)就很好的与评点者的思想与暗合起来。这幅插图所对应的就是剧本的第十出《醉归》,插图之中共有四位人物,除了书房外的白髯门公与郑仆外,最为主要的是书房之中的郑英与孟珩。插图之中,郑英将孟珩按在地上,举起拳头,准备怒打孟珩。这一画面就强化了郑英作为富家公子强横、野蛮的性格,表现出插图作者与评点的作者一样,极力的强化突出强化郑英这一人物的不良性格,从而进行讽刺与批判,这也表现出插图内容与评点思想相暗合。

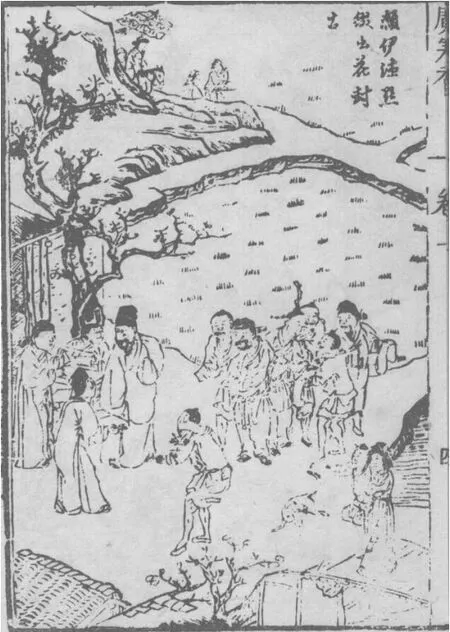

图5 《醉归》插图

图6 《求士》插图

在《广寒香》之中,同样有不少插图内容与评点思想相暗合。比如在第二出《求士》一出之中,赵佶反复叮嘱高俅一定要寻到米遥,带其入京进府时有[前腔换头]这一支曲子“风前每长歎,如见秋空落素翰。今日呵,虽乏临门车骑,须念日下云边,有个人凝盼。必要他应召即来,方遂孤愿,莫教我停箸思忘晓餐,妬杀鸟嘤鸣几回弹”[14]。在这支曲子后面,有这一句眉批“字字俊逸,□()尽相思□()□()。”[14]虽然,这一句眉批有一些字迹无法辨认,但通过前面的“字字俊逸”可以判断出是评点者对于汪光被这支曲子的肯定,“相思”这一词所表达的是评点者对剧本之中赵佶慧眼识人、求贤若渴的肯定与赞赏。但更为重要的一点是,此句眉批同样的表现出评点者对赵佶慧眼识人的肯定与赞赏,这与剧本之中所表现的思想是相一致的。插图作者在绘制插图时,受到了评点者思想的影响,因而选择将这一出以插图的形式绘制出来。《广寒香》上卷中的第一幅插图(图6)所描绘的就是这一场面。在这幅插图之中,赵佶坐在中间的椅子上,翰林院臣曾布跪地有事起奏,高俅等人站在一旁。画面所表现的内容与《求士》一出基本吻合,所表现的也是赵佶的慧眼识人、求贤若渴,这与眉批所反映出的思想同样相暗合。又如第二十二出《情逗》一出,这一出看似与整部故事情节关系不大,但确实十分重要的关目,这一出主要讲述的是侍女湘娥玩笑似的挑逗殷天眷的情节。寒水生在进行评点时,对这一出大家赞赏,他题眉批道:“此折情境不即不离,不特週身,才索暗中提动,而互相讥评处,正遥作收场,数折之势,赤城返照,大海迴澜,不是过也”[14]。说明,寒水生本人对这一出情境、关目之精巧的肯定。除了寒水生之外,这一出还有读者增补所题的眉批“在集为加意之笔。”这说明读者的观点与寒水生的观点一致,肯定这一出的关目的精彩。插图作者在阅读完这出情节以及评点者的评点外,与评点者的思想再次一致,于是选择了此出来绘制插图。广寒香下卷前的第二幅插图(图7),所表现的这一出情节的内容。这一幅插图之中主要人物仅有殷天眷与湘娥两人,发生在闺房之中,于是插图作者在进行插图绘制的过程中,将这种空间感极为突出的加以表现出来,两人全部在处于闺房之中,湘娥的手中还拿着一把扇子,藏在背后,外面是池塘与柳树,这些景物营造出一种悠闲、轻松的情境,这与这一出所表现的戏剧情境也趋于一致。

图 7 《情逗》 插图

杨义先生在《中国叙事学》一书中指出“评点家与读者面对着共同的文本,揣摩着行文运笔的谋略与趣味,成为读者不请自来的伴读者和交谈者”[15]。戏曲评点作为评点家创造的出的第二文本,对插图作者起到了重要影响,插图作者所创作的插图,在很大程度上受到了评点家思想的影响,因而插图内容在一定程度上与评点家的思想起到了某种契合。

三、插图与评点互为补充

戏曲“插图”与“评点”之间的互文性除了表现在上述两点之外,还有一点就是“插图”与“评点”两者之间互相补充。如前所述,评点是原有戏曲文本创造出的“第二文本”,插图是“第三文本”,两者都是根据原有文本所衍生出的新文本。从读者的接受顺序来看,读者一般是先阅读戏曲文本,然后是阅读评点,最后,在熟悉文本的基础上,再阅读刻本前面的插图。插图作为一种图像叙事类型,虽然具有直观性、立体性等文字叙事所不具备的优势,但其局限性也显而易见。正是因为插图叙事存在的缺陷,使得评点的作用得到了突出与深化。“尽管‘语—图’之间和‘语’‘图’自身均存在彼此呼唤、相互支撑、双向说明、二元一体的互补机制”[16]。“评点”补充了图像叙事自身的缺陷,两者的有机融合,使得刻本更为完整丰富,从而吸引了更多了读者前来购买。

在汪光被的两部传奇作品之中,有多处体现了“插图”与“评点”两者互为补充的现象。例如《芙蓉楼》刻本前的第三幅插图(图8),这幅插图是根据剧本第二十一出《闹巹》一出所绘制,主要讲述的是杜弱兰、郑英两人举办婚事,但却临时接到旨意,奉旨入宫觐见赵太后。在这幅插图之中,主要的人物有杜弱兰、乳母以及郑英、杜兆祥。虽然,插图作者选择绘制这一出,已经从某种程度反映出插图作者对于对于这一出的喜爱与重视,但从这幅插图之中,很难判断出杜弱兰此时的心理状态,也未能展现杜兆祥的此时的心理活动,但是通过剧本之中的评点,就能够这一内容清晰的呈现在读者面前。在见到杜弱兰出场之前,乳母唱了一支【销窗寒】曲白“(老旦)看新郎全少从容,不要说别的,这嘴鬚也生得异样,短短鬖鬖不透风,若与小姐站立一处呵,似乌云重将皓月遮朦。还愁今夕兰房趋奉,那娇姿顿生惊恐”[12]。在这支曲子之后有一句评点者的眉批“我见犹怜,当以龙缣拭泪。”,这一句眉批就表达了图像之中无法表达的内容,评点者眉批的这几个字展现出评点者对于杜弱兰的同情与怜惜,这是对插图的一种重要补充与解释。紧接着杜弱兰出场,唱了一曲【念奴娇后】“无限新愁,强簪钗凤羞共拼,今后和衣独拥。”在这一曲之后,评点者同样眉批道“寥寥数语,满纸呜咽”[12]。这一眉批同样是对插图的说明与补充,表现出画面之中的杜弱兰此时极为伤感的心理状态。由此可见,“评点”对“插图”起到了重要的丰富与补充的功用。

图8 《闹巹》插图

在《广寒香》之中,“评点”依然对“插图”起到了重要的丰富与补充的功用。例如《广寒香》上卷第八幅插图(图9),这幅插图主要根据剧本的第十六出《还券》一出所绘制,主要讲述的是殷文蔚在经历了一场噩梦之后,决定改过自新,亲自前来为农民还券。在这幅插图之中,主要人物有殷文蔚、随从以及众多农民。但是,但从插图来看,仅仅所表现的是殷文蔚亲自还券的场面,并未将殷文蔚此时的心理展现出来。而眉批却能够很好的补充、说明此时殷文蔚的心理状态。如在《还券》一出一开场,殷文蔚就唱了一支【泣颜回】曲子“高步上平衢,爽气重开眉宇。歎秋风秋壠,贤愚敛藏无数。可见荣枯转眼,问残枫落地还能举,便西山也怕露崚嶒,向云里隐然吞吐。”[14]在这支曲子的后面,有寒水生所题的这一句眉批“句句是悔过后语,触景生悟,殷老洵具大智慧。”这一眉批在某种程度上就是为插图作了一定的解释与深化,使得读者在看到插图后,会自然与这一出的眉批进行结合加以理解。眉批的解释,为读者进行卷曲的插图接受,起到了一定的辅助与解释。又如在《广寒香》下卷的第七幅插图,这幅插图是根据剧本第三十二出《完璧》所绘制,这一出主要写米遥在迎娶湘娥、殷天眷两人进府后,殷天眷、湘娥两人在府中见面的场景,这一出在全剧之中也极具戏剧性。在这幅插图之中,殷天眷、湘娥坐在一起攀谈,而米遥作出从门外出逃的模样。这幅插图之中,并未交代出两人之间的矛盾冲突,而眉批却将这种戏剧性直接点明,使得读者在进行插图阅读时,更好的理解了画面所叙述的内容。如在第三十二出《完璧》一出,殷天眷得知元章用与米遥是同一人后,有这样一段宾白“原来就是米郎么,为此你赠他结儿,以订今日之约”[14]。这一句宾白之后,有寒水生所提的眉批“天眷亦太狠。”这就将画面之中,两人在一起攀谈时殷天眷得知元章用真实身份的心理状态很好的呈现了出来。这段宾白之后,殷天眷又唱了一支【黑䗫序】曲子“结赠鸳鸯,滥书生偏会别斗旗枪,后来居反上,怪得蚤图随唱”[14]。这段曲子之后,也有一句眉批“便吃醋,妙。”这一眉批评点,将插图之中无法表现的戏剧性很好的呈现了出来。由此可见,“插图”与“评点”两者补充,使得刻本内容更为丰富与完善。

图9 《还券》插图

正是由于“评点”与“插图”的加入,使得戏曲刊刻本在原有戏曲文本的基础上,增加了一层新的互文关系,从而使集“文—图—评”为一体的评点插图本与单纯的文本相比,内涵更为丰富。