小切口白内障术后的屈光状态及其影响因素

赵晨,薛善群

聊城市光明眼科医院白内障科,山东聊城 252000

白内障指的是由辐射、中毒、外伤、免疫与代谢异常、局部营养障碍、遗传、老化等多种原因导致晶状体代谢紊乱,进而造成其蛋白质变性发生混浊的一种障碍性疾病[1-2]。此病症严重损害了患者生活质量,因此必须及时治疗。近些年随着眼科医疗技术的不断发展,白内障人工晶状体植入术、白内障囊外摘除术的临床治疗效果得到了显著提高,而小切口白内障摘除人工晶状体植入术具有经济适用、安全可靠、简便易行等多种优点,在基层白内障复明工程中也得到了广泛应用[3]。无论何种手术治疗方法,术后患者视力效果与视觉质量都是人们最为关心的问题。多项研究认为[4],除特殊并发症之外,影响患者手术效果最常见的原因就是屈光度。鉴于此,该文选择2018 年6 月—2019年6 月于该院接受诊治的120 例(120 眼)小切口白内障手术的患者,就其术后屈光状态、影响因素进行详细分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择于该院接受小切口白内障手术患者的120例(120 眼)白内障患者作为临床观察对象,60 例(60眼)患者在术前使用A 超测定计算人工晶状体度数,60 例(60 眼)患者在术前使用B 超测定计算人工晶状体度数,63 例(67 眼)患者切口不缝线,57 例(57眼)患者切口缝线。该次研究所选择白内障手术患者均经过医学伦理委员会批准,且家属知情同意。

1.2 方法

患者手术前使用托品酰胺进行散瞳,将浓度为0.25%的布比卡因和浓度为2%的利多卡因按照1:1的比例进行混合,对患者实施麻醉。沿着患者角膜缘后做切口,截囊方式为开罐式,并将患者晶状体核分离、娩出。将晶状体皮质使用平衡液注吸出。植入人工晶状体后对于需要缝合切口的患者使用10~0 尼龙线进行缝合,并将球结膜瓣复位,手术完成。

1.3 观察指标

①视力:患者手术完成后使用国际标准视力表进行检查。②裂隙灯检查:观察患者虹膜、前房、角膜以及人工晶状体的浅表位置是否有渗出。③屈光度:应用电脑验光仪对患者人工晶状体眼的屈光度进行检查。④角膜地形图:比较患者术前术后的角膜散光情况。

1.4 统计方法

研究采用SPSS 24.0 统计学软件进行数据分析整理,计量资料以(±s)表示,组间差异比较以 t 检验;计数资料以频数及百分比(%)表示,组间差异比较以χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 小切口白内障手术患者术后视力分析

患者手术完成后随访6 个月,其中裸眼视力小于0.5 者共有 51 例,占比 42.50%;裸眼视力在 0.5~0.9之间者共有48 例,占比40.00%;裸眼视力不低于1.0者共有21 例,占比17.50%。

2.2 屈光度

患者术后随访期间均接受屈光状态检查,主要影响因素为散光,其次为近视和远视。其中不接受镜片者有9 例,占比7.50%;接受镜片,矫正视力不低于0.5 者有111 例,占比92.50%,其中单纯远视患者32例,占比 28.82%,单纯近视患者有 27 例,占比24.32%,散光患者有52 例,占比46.84%。

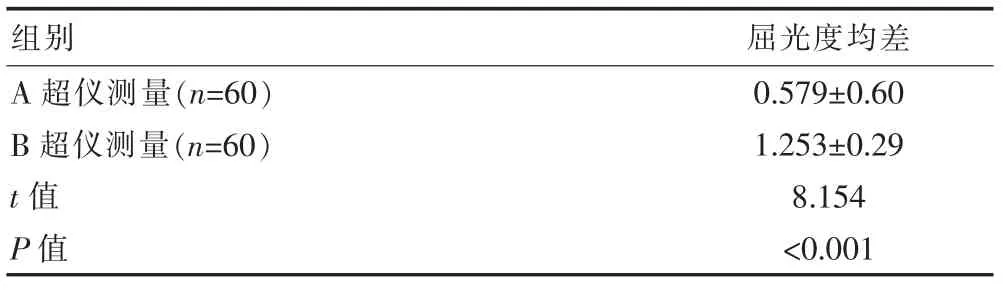

2.3 术前不同测量技术对患者术后屈光状态的影响分析

术前使用B 超测量技术计算人工晶状体度数术后屈光度均差与术前使用A 超测量技术计算人工晶状体度数术后屈光度均差明显更大,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 术前不同测量技术对患者术后屈光状态的影响分析对比[(±s),D]

表1 术前不同测量技术对患者术后屈光状态的影响分析对比[(±s),D]

组别屈光度均差A 超仪测量(n=60)B 超仪测量(n=60)t 值P 值0.579±0.60 1.253±0.29 8.154<0.001

2.4 术中不同技术对患者术后屈光状态的影响分析

患者手术过程中切口缝线眼散光度(-1.15±0.92)D与无切口缝线眼散光度 (-0.81±0.82)D 比较明显更高,差异有统计学意义(t=12.822,P<0.001)。

3 讨论

白内障可由多种原因引发,如胺碘酮、氯喹、皮质类固醇等药物因素,汞、银、三硝基甲苯、二硝基酚等毒性物质,球内异物、辐射性损伤、眼球穿通伤等外伤,代谢障碍、内分泌紊乱、日光长期照射等[5-6]。该病症临床表现为双侧性或单侧性,如果患者两眼均发病,其视力会呈现进行性减退情况,加上晶体皮质混浊,会导致晶状体不同位置的屈光力有所差异,进而出现近视度数增加、单眼复视、眩光感等表现,少数患者还会再次出现乳白色混浊,降低视力[7]。因此,为了保证患者生活质量,必须及时治疗。

小切口白内障摘出人工晶状体植入术具有经济适用、简便易行等多种优点,目前在基层已经得到了广泛应用[8]。此术式具有较好疗效,其中小切口无缝线白内障手术的疗效可以与超声乳化术相媲美,鉴于此在此基础上怎样提高患者视力效果与视觉质量,减少相关并发症发生也成为了临床医师重点关注的内容。

该次研究中针对120 例小切口白内障手术患者随访6 个月发现,患者术后裸眼视力不低于1.0 的患者仅有21 例,占比17.50%,排除其他因素的影响,有111 例患者需要加镜才能达到较好的视力。患者手术过程中切口缝线眼散光度(-1.15±0.92)D 与无切口缝线眼散光度(-0.81±0.82)D 比较明显更高(P<0.05)。术前使用B 超测量技术计算人工晶状体度数术后屈光度均差与术前使用A 超测量技术计算的屈光度均差明显更大(P<0.05);在郭嘉术等[9]的研究中选择了接受小切口白内障手术的130 眼老年白内障患者,所有患者术后随访3~12 个月,结果显示患者术后裸眼视力小于0.5 的患者有42 眼,视力在0.5~0.9 之间的患者有52 眼,视力达到1.0 及以上的仅有16 眼;而对于术中切口有缝线的患者,其术后平均散光度为(-1.25±0.88)D,显著高于术中切口无缝线患者的散光度(-0.80±0.70)D,两研究结果有较高相似性。虽然该组患者术后视力恢复情况与相关要求术后 “矫正视力”达到0.5 及以上的患者约占比95.00%,矫正视力在1.0 及以上的患者约占比80.00%的疗效标准相接近,但是依然未达到部分患者的期望值。手术性散光是评价白内障舒适的一项重要指标[10-11]。该次研究中,影响患者术后视力恢复情况的主要因素也是散光,其次为近远视,后者与患者植入的人工晶状体度数有一定关系。也有很多学者[12]报告小切口非超声乳化人工晶状体植入术无切口缝线可以有效降低角膜散光的发生率,从该次研究中也可以发现,术中无切口缝线患者的散光发生率明显低于术中切口缝线患者。

综上所述,采用小切口白内障手术治疗的患者中,术后屈光状态主要以散光为主,重视影响患者术后屈光状态的因素。减少切口缝线、使用A 超精准测定可以有效降低屈光不正的发生率,提高患者术后视觉质量。