信息化前景和网络演进探讨

张新全,余少华

(1.中国信息通信科技集团有限公司,武汉 430074; 2.光纤通信技术和网络国家重点实验室,武汉 430074)

0 引 言

1948年,香农创立信息论,并将信息定义为可消除随机不确定性的东西[1];1963年,日本学者梅棹忠夫(Tadao Umesao)提出信息化概念;1980年,阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)在《第三次浪潮》中将人类社会发展划分为第一次浪潮的农业时期、第二次浪潮的工业时期和第三次浪潮的信息化时期[2]。自此,信息化在西方社会逐渐取得共识。进入90年代后,中国高度重视信息化,认为“信息化是培育、发展以智能化工具为代表的新的生产力并使之造福于社会”,国务院于2008年设立了“工业和信息化部”。

最近10年,在以网络和计算为代表的信息通信技术(Information and Communications Technology,ICT)进步的带动下,信息化如催化剂般加速着世界科技和经济的发展,网络信息世界与自然世界和人类社会深度融合[3]。信息化对社会运行和人类生活的作用,在这次全球新冠疫情期间得到展示。

第1~4代移动通信技术(The 1th~4th Generation Mobile Communication Technology,1G~4G)网络主要是为了满足人的通信需求,但第5代移动通信技术(The 5th Generation Mobile Communication Technology,5G)网络3大应用场景中的两个已不再以人为直接服务对象,而是聚焦于行业信息化。这种改变在第6代移动通信技术(The 6th Generation Mobile Communication Technology,6G)中将更为显著,揭示出未来网络发展的主要驱动力将是信息化,对网络的性能要求将不再以人为基本出发点。本文简要介绍了信息化发展历程,提出了数字孪生(Digital Twin)阶段之后将是数字智驱(Digital Intelligence)和数字超越(Digital Transcendence)阶段,并对信息化驱动下的未来网络发展进行了探讨。

1 信息化历程与展望

信息化,是通过ICT实现对信息资源的高度和有效利用,使人的智能潜力以及社会的物质资源潜力被充分发挥,促进个人行为、组织决策和社会运行更趋合理。信息化的发展,是ICT在经济、社会各领域不断应用并改造和推动经济、社会结构更趋合理的持续过程。第二次浪潮的核心是发展工业,重点推进机械化,机械化的基础是动力设备和能源(石化和电力)。第三次浪潮重点推进信息化,其基础是智能机器(由软硬件构成,具备计算、存储和输入/输出(Input/Output,I/O)等功能)、网络和数据。

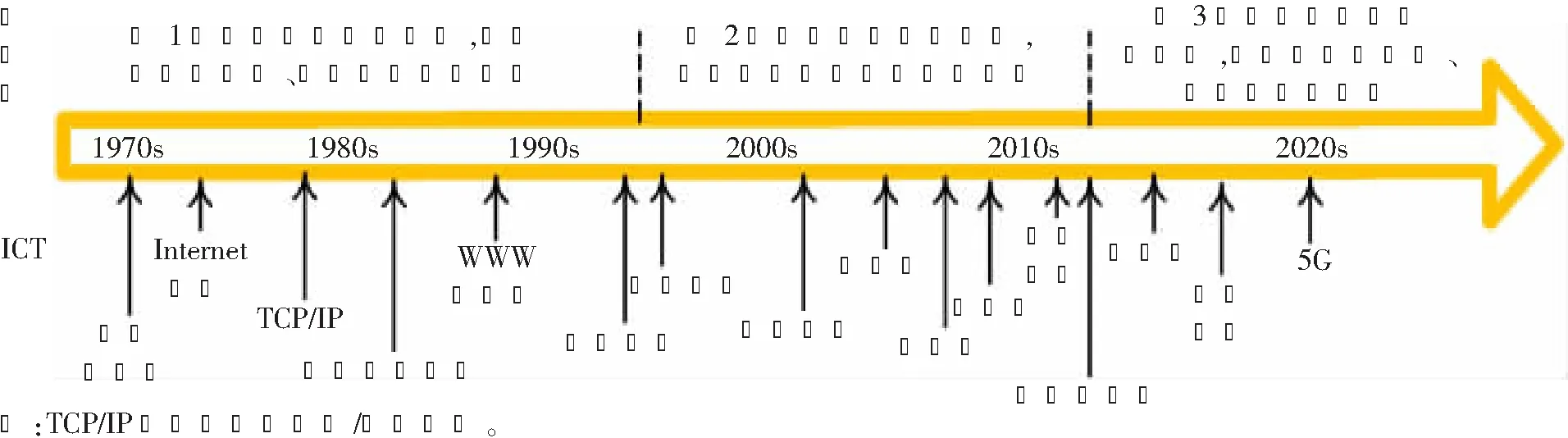

ICT的进步直接推动了信息化的发展。我们将到目前为止的信息化划分为3个发展时期,如图1所示。

图1 信息化的发展历程

第1个时期约始于全球第1个微处理器出现的1971年。这一时期以集成电路技术进步为基础,计算和存储等能力提升到可以有效支撑数字化,应用范围大都局限于科研、自动化和数据管理。

第2个时期约始于互联网逐渐大发展和电子商务逐渐兴起的1996年。这一时期在光纤通信和移动通信等技术进步的支撑下,基于TCP/IP的互联网持续爆发式发展,全社会的网络化程度极大提升,通过网络社交、网络游戏、网络视频和网络购物等拓展到生活和消费领域。

第3个时期约始于智慧城市和工业互联网渐起的2012年。这一时期以物联网、4G/5G和宽带光接入等技术进步为基础的网络化继续深入,以云计算、大数据和机器学习等技术大量应用为基础的智能化成为发展焦点,信息化应用领域则继续扩张,进入到生产、服务以及社会运行的方方面面。

数字化,是运用数字技术进行数据采集、呈现、分析、处理和控制,形成一个个数字对象或个体。长期以来,摩尔定律表征了数字化的性能提升规律。摩尔定律可表述为:(每芯片上电路增长倍数)=2×(年份-1975)/1.5。未来学家雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)进一步指出:一种技术一旦被数字化,被编辑为以0和1表示的计算机代码,它就能够呈指数级加速发展。

网络化,是以数字化为基础,运用网络技术实现数字对象与资源的连接和交互,从而构建数字空间。梅特卡夫定律揭示了网络化带来的价值提升规律,其可表述为:网络的价值V=k×N2,式中:k为价值系数;N为联网终端数量。

智能化,是以数字化和网络化为基础,运用智能技术实现数字个体与资源的便捷和有效协同,从而支撑数字空间的合理和高效运行。智能化的核心是基于数据提升效能,美国通用电气公司指出了工业互联网的“1%的威力”[4],我们拟在后期研究中尝试提出能揭示智能化带来效能提升的一般规律。

数字化、网络化和智能化可被视为信息化发展的3步,如图2所示。但一是由于各垂直领域的基础差异大,二是由于各种应用对性能的要求不断提升,所以在图1所述信息化的每个时期,数字化、网络化和智能化都在推进,只是每个时期人们更关注其中的某一个。比如我们现在所处的第3个时期,智能化最为人们关注,但数字化和网络化俱在持续深化中,且较之于前两个时期都处于更高水平。

图2 信息化的发展步骤

我们认为,信息化发展的第3个时期可进一步分为3个阶段:数字孪生、数字智驱和数字超越阶段。

(1)数字孪生阶段

传感、计算、存储和网络等能力显著提升,数字化和网络化水平已可以支撑在数字空间建构起与物理系统相“孪生”的一个个虚拟系统——“孪生体”。借助孪生体,我们可以方便和有效地对物理系统进行仿真、预测、管理和优化等[5]。在这一阶段,云计算/边缘计算、大数据、机器学习、模式识别和人机交互等推动人工智能(Artificial Intelligence,AI)在处理确定性的封闭化和特定化问题方面发挥重要作用。通过虚实映射及双向交互构成“数据感知—实时分析—智能决策—精准执行”的闭环[6],数字孪生推动智能制造的实现。数字孪生阶段需要进行广泛和大量的信息基础设施建设,如我国正在着力开展的数字新基建。据预测,全球数字孪生市场在2020~2030年间的复合年增长率将达31.9%[7]。

我们正在迈入数字孪生阶段,对其的具体论述有很多[5],在此不赘述。数字孪生阶段的局限性主要体现于两个方面,一是受制于数字化和网络化水平,这种数字空间的“孪生体”仅是服务于特定应用目的的特定侧面或维度的刻画,因此不同孪生体之间难以交互和融合;二是受制于智能化水平,智能化多局限于单个对象系统有预期的特定目的[8]。

(2)数字智驱阶段

在数字智驱阶段,以多维度更全面感知能力为基础,以更深入、更广泛的数字化和网络化为基础,可支撑在数字空间建构出物理世界和人类社会的神经层[9],智能化地驱动组织、城市和社会的合理、高效运转。图3所示为物理世界和人类社会的神经层示意图。

图3 物理世界和人类社会的神经层示意图

神经层是机体进行生理功能活动的主导系统,由中枢神经和周围神经两部分组成。与之相类比,对于在数字空间所构建的神经层,数字化和网络化主要通过各种传感和网络等形成周围神经,智能化主要通过各种信息处理平台(云计算和边缘计算等)形成中枢神经。

有了神经层,物理世界的各种组织(企业和机构等)和城市演化成为一个个“智能体”(具有一定的自感知、自学习、自决策、自执行和自适应等“自”能力[9]),并使整个社会融合成为一个大智能体。在神经层的作用下,各智能体的功能活动得到增强,可达到前所未有的合理和高效,经济和社会发展从技术手段上将实现尽可能地优化,并基本达到信息化的目标:充分发挥各种资源潜力,充分优化组织和社会的运行。

这一阶段里,在数字空间中对物理系统的刻画已扩展到多个侧面或维度,各智能体之间可以有效地交互和融合[8];智能化也不再局限于单个系统和特定目的,而是群体的、混合的、复杂的。

(3)数字超越阶段

生物科技和信息科技的进步和融合,将推动脑机接口这一类技术的突破,使人的生活空间扩展到虚拟世界成为可能[8,10]。并且,人不再仅是作为“物”存在于数字空间,还可兼具情感、情绪、感觉和体验等“灵性”属性[11]。

数字超越阶段是在数字空间形成一个虚拟世界,人类生存空间从单一的现实世界扩展到虚拟世界。数字超越阶段的虚拟世界,不是物理世界的简单镜像,更是超越,可突破现实世界的一些规则和极限,人类在虚实高度融合和虚实高度协同的场景中活动。在数字超越阶段,自然界和人类社会的很多重要功能将转移到虚拟空间,呈现非物质化或减物质化特征[6],人类的认知、生产生活和社会运行可能出现颠覆性变化。

如果数字孪生和数字智驱阶段是以优化现实世界的运行为目标,那么,数字超越阶段将以人的自我实现[12]为目标,人将可以在某种意义上突破空间和时间的限制,人类将在现实和虚拟共同构成的世界中突破和超越自身的体力和脑力极限。

现在还很难对数字超越阶段进行严格描述,但可以预见,虚拟世界可以出现并没有现实对象相对应的“超体”,我们不仅可以在虚拟世界举行会议、观光旅游和训练技能等[10],而且人类社会对资源、资产、生产要素和生产力等的定义将被颠覆。比如,一些主要依靠智力的行业将雇佣虚拟劳动力(虚拟律师、医生、画师和撰稿人等),这样“我”可以一边在现实世界休闲,一边由虚拟“我”挣钱,当然“我”也需要通过数据、算法和学习等手段来对虚拟“我”进行知识储备、技能提升和个体特色打造;再比如,权威会发生转移,一个企业将不再需要一个实体意义上的董事长来进行管理决策,而是在一个拥有该企业历代管理者经验、拥有该企业所需内外部相关数据、拥有决策和管理等相关知识技能的虚拟“董事长”领导下运行;又比如,一个虚拟“人”对应的实体人死亡后,该虚拟“人”可以继续在虚拟世界存在,或该虚拟“人”的经验、见识和知识技能(背后是数据和算力等)等可如遗产一样在数字空间被继承和吸收。

根据前述分析,我们在表1中对数字孪生、数字智驱和数字超越3个阶段进行了一些角度的比较,以探讨相互间的差异。随着无人驾驶、机器人施行手术、AI应答和全息影像等许多原本来自科幻作品的畅想已经或正在被我们见证,随着信息化带来的各种技术的指数级发展,人在拥有更多高科技带来的便利的同时,也将更加依赖科技。可以预见,在数字超越阶段,人对网络和智能机器将极度依赖,可能达到须臾、寸步不可离的程度。在信息化演进的过程中,数字、网络和智能技术将长期保持持续和快速进步。

表1 数字孪生、数字智驱和数字超越3个阶段的比较

2 信息化驱动网络发展

长期以来,网络的发展是为了更好地满足人自身的信息传递需求。但是,网络发展的驱动力正在发生改变,未来网络发展的主要驱动力将是信息化。5G是第1个体现出这种驱动力的公众通信网络。5G网络的3大应用场景增强型移动宽带(Enhance Mobile Broadband,eMMB)、超低时延高可靠通信(Ultra Reliable & Low Latency Communication,uRLLC)和海量物联网通信(Massive Machine Type Communication,mMTC)中,uRLLC和mMTC是服务于机器和物的。这是5G相对于之前1G~4G的阶跃性突变,不仅反映了数字孪生阶段的网络特点,而且鲜明揭示出未来网络发展将不再是以满足人自身的信息需求为主要目标。

因此,对未来网络的性能要求也将不再以人为主要出发点。在当前及以后的相当长一段时期,网络将主要适应数字孪生的要求,通过物联网、工业互联网和5G/6G等持续提升覆盖范围和连接能力,对网络性能的需求评估不再仅立足于人。爱迪生认为,“地球上的一切工具和机器,不过是人肢体与知觉的发展而已。”人类科技发展水平越高,人类对工具和机器越依赖。到了数字智驱和数字超越阶段,人类将愈来愈多的功能和操作等移交给智能机器实现,网络也将愈来愈多地以机器为出发点来制订性能标准。

一般可认为,人眼大约仅等效于一台快门1/24的连续拍摄相机,焦距50 mm,光圈F4~F32可变,像素400万,感光度ISO50~6 400。另外,我们现在的图像压缩比和编码位数等参数,也都是以人为应用对象进行确定的。表2对人的感知和反应水平进行了简单量化,如果考虑到机器的各种能力将随着技术进步而不断提升(如温度和位置感知的准确度、“听”的范围和响应速度等),则人与机器的能力差异还会不断扩大。

表2 人类感知和响应水平[13]

显然,机器的超强感知能力意味着需要更高量级的网络速率和带宽,机器的超高反应速度意味着需要更苛刻的网络时延。数字孪生阶段对物理世界的感知主要是单个维度的,数字智驱阶段需要构建一个能多维度感知物理世界的神经层,数字超越阶段则需要构建出一个虚拟世界,网络性能将遭遇巨大挑战。

为了应对这些挑战,网络的未来发展将呈现以下几个特征:

第1个特征是网算协同。网算协同的本质是以数据为中心来构建网络和计算[13]。数字孪生、数字智驱和数字超越的3大核心功能是感知、互联和计算,完成数据的采集、传输、分析和利用。从云计算开始,网络成为提供算力资源的基础途径,有效降低了计算的成本和能耗。为了改善计算效率和及时性,近几年边缘计算逐渐引起重视。随着智能化对算力提出无所不在的需求,提供算力成为网络的最重要功能之一。一方面,网络需要从架构上真正考虑与计算的协同,才能高效、灵活、低成本和低能耗地满足智能化日益增长的算力需求;另一方面,计算需要从实现架构上考虑怎样利用网络来提升算力资源配置的合理性和计算效率。云计算中心的内部网络为适应计算进行了相应优化,未来的广域网络也将需要以计算为出发点进行优化和重构。当前的云网融合是网算协同的起步,信息化的进一步发展要求网络与计算在更深层次上紧密地协同,以达到计算能力和计算供给成本之间的有效平衡。

第2个特征是接入协同。接入是网络与外部世界的I/O,更高性能(速率和带宽)、更大便捷性和更低成本是接入技术演进的方向。在“光进铜退”的推动下,光纤成为固定通信的主要接入媒质。移动通信提升了接入的灵活性和机动性,其从1G~5G的各代发展,一大特征是将愈来愈多的频段运用到了无线接入。业界提出的6G愿景,普遍强调“陆海空天”全覆盖,卫星等方式也成为可选接入手段,太赫兹等更多频段可能被纳入使用。终端的智能化,使其具有多维度感知能力,并可运行多个具有差异性的应用,从而使得单种接入技术很难在成本、性能和便捷性上同时满足要求。当前,智能手机已在一定程度上实现了移动通信接入和WiFi(Wireless Fidelity)接入的协同,多接入边缘计算也已在进行探索和实践[6]。数字智驱需要全方位感知物理世界,数字超越需要丰富的手段来打造虚拟世界,愈加凸显出泛在、灵活、低成本和高性能接入的重要性。当前网络互连协议多媒体子系统(Internet Protocol Multimedia Subsystem,IMS)和软件定义网络(Software Defined Network,SDN)等已为固移网络融合创造了一定技术条件[14],未来的网络有望不再以接入技术进行区分,所有广域网将融合成一个各种方式协同配合实现全方位接入的极简和高效网络。

第3个特征是光电协同。延续摩尔定律的难度越来越大,使得光子技术在ICT领域的重要性不断强化,尤其是硅光子技术的进步,为光电协同创造了有利条件[15]。一是业务承载上的光电协同,光网将从传送网向业务承载网演进;二是网络核心功能上的光电协同,光交换和光路由可以保障机器响应度级别的业务时延要求;三是计算上的光电协同,提升计算能力。

第4个特征是智能化。网络的智能化有两个维度,一是网络能力的智能化,二是网络管控的智能化。网络的应用领域在信息化持续深入下正扩展到人类社会的方方面面,应用场景纷繁复杂,网络能力必须智能化才可能适应各种应用的差异化要求,当前的SDN/网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)和网络切片技术等初步反映了这种发展趋势。网络管控智能化是基于监控、预测、优化和仿真等使网络具备自治能力[16]。网络自身的信息化水平正是体现于网络的智能化,未来的网络将可以自优化、自演进和自生长。网络智能化需要两个基础,一是硬件的通用化和动态可调;二是网络功能的软件化,使得网络能极灵活地可编程和可自适应调整。

另外,需要强调的是,光通信和光电子在网络中的作用和重要性将不断提升。光纤的低损耗、大带宽和低成本优势,使得光通信在40多年的发展中已成为长途、城域和短距传输的最主要技术,数据中心内的互联也愈来愈依赖光通信,“光进铜退”还将进一步深入到板卡、模块和芯片间,甚至进入芯片内部。考虑到数字孪生、数字智驱和数字超越阶段仍将不断增长的带宽需求,光通信是目前可知的唯一适合技术,并且超低时延和确定性连接等要求光在业务承载和路由交换等方面也承担愈来愈多的功能和作用。因此,索尼、日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone,NTT)和英特尔等公司成立了创新光学无线网络全球论坛(The Innovative Optical and Wireless Network Global Forum,IOWN-GF),明确提出全光网将是面向2030年的最关键网络基础设施,现有网络协议需作出适应性改变以有效利用全光网实现苛刻时延和确定性连接等要求[13]。当前,光通信本身遭遇香农极限和光纤可用带宽资源耗尽等挑战[17],需要在空分复用(多芯、少模)[18]和轨道角动量复用[19]等技术上突破以化解容量危机[20],需要在光交换/路由等方面突破以增强组网能力[21-22],需要引入AI以提升光网的智能化水平[23],我们在文献[24]中对此进行了较为详尽的阐述。

3 结束语

随着ICT的进步,以数字化、网络化和智能化为特征的信息化正深入到社会运行和人类生活的方方面面。我们在回顾信息化发展历程的基础上,提出数字孪生阶段之后将是数字智驱和数字超越阶段。信息化逐渐成为网络未来发展的最主要驱动力,由此带来网络性能需求的相应变化。本文描述了未来网络发展的网算协同、接入协同、光电协同和智能化4个特征,并初步探讨了光通信在其中的关键作用和挑战。