国际发展项目评估比较分析及其对亚太森林组织的启示

黄克标 鲁 德 庞 勇 龙 超

(1 国家林业和草原局亚太森林网络管理中心 北京 100102;2 亚太森林恢复与可持续管理组织 北京 100102;3 中国林业科学研究院资源信息研究所 北京 100091)

科学评估项目管理和实施情况,衡量项目成效及其影响,对国际组织而言是一项重要且具挑战性的工作[1]。亚太森林恢复与可持续管理组织 (Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation,中文简称“亚太森林组织”,英文简称APFNet)是一个致力于推动亚太地区森林恢复与可持续经营的区域性国际组织,由中方在2007年亚太经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation,APEC)第十五次领导人非正式会议上倡议提出,美国、澳大利亚响应共同发起。经过10余年发展,亚太森林组织现已进入一个新的历史发展时期。客观有效评估其项目成效及活动影响,完善评估体系建设,为机构未来发展规划提供决策支持,是亚太森林组织2021—2025年战略规划的一项重要工作。研究当前国际发展项目评估的主要理论框架与方法,分析比较典型国际组织和发展援助机构的评估政策与实践,对完善亚太森林组织评估体系具有重要借鉴意义。

1 国际发展项目评估

二战结束后,现代国际组织在全球治理舞台上发挥着越来越重要的作用,有力推动了全球经济、社会和环境的发展与进步,与之相关的国际发展项目评估理论框架和方法体系亦日趋成熟。

1.1 评估理论框架

根据经济合作与发展组织 (Organization for Economic Cooperation and Development,OECD)的定义,评估是对正在进行中或已完成的项目、计划或政策等干预的设计、实施和结果进行全面及客观的评价,以确定相关干预投入与产出、效果的关系,为利益相关方的决策提供参考依据。当前,国际发展项目评估主要理论框架包括项目周期管理和逻辑框架模型。

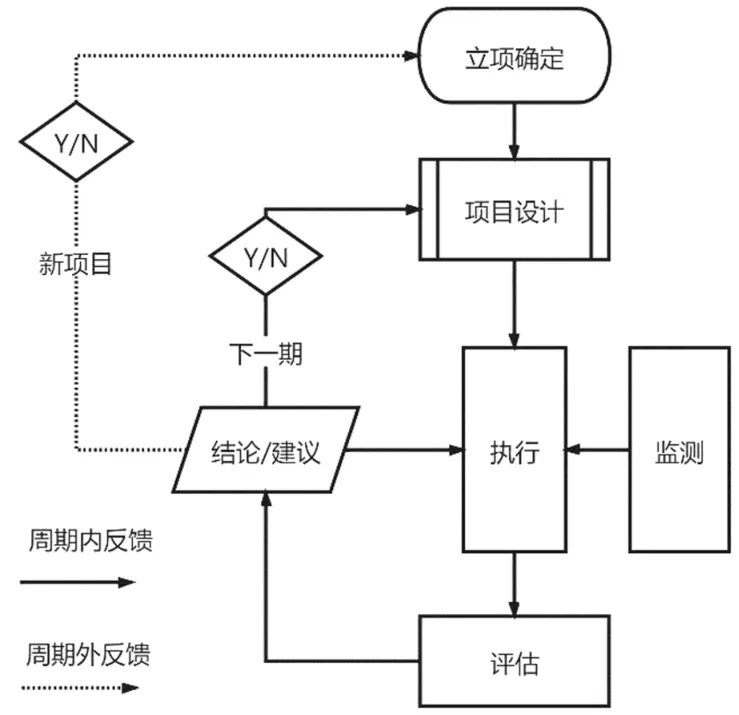

项目周期管理 (Project Cycle Management,PCM)是世界银行于20世纪70年代初提出的项目管理框架理念,其将项目分为规划、实施和结束3个主要阶段,并细化各阶段的管理,从而形成从项目立项、设计、执行到评估反馈的闭环[2]。PCM为项目评估的实施提供指导性框架,明确了评估在项目周期管理中的重要作用。Ahonen[3]认为,广义上的评估存在于PCM的全过程,其意义包含项目周期内和周期外反馈2个层面。项目周期内反馈主要发挥2个作用:一是在项目执行过程中通过监测评估,发现问题,完善实施方案,保障项目顺利开展;二是在项目完成阶段开展评估,衡量项目在多大程度上实现了既定目标,为可能的下一期项目提供决策参考。项目周期外反馈的作用则在于项目完成后,通过对项目成果的分析和总结,为其他类似项目立项和规划提供参考依据 (图1)。PCM理论强调项目投入、产出、目标及影响的内在逻辑联系,与评估的目的天然契合,被各机构广泛采纳。

图1 基于项目周期管理的评估反馈

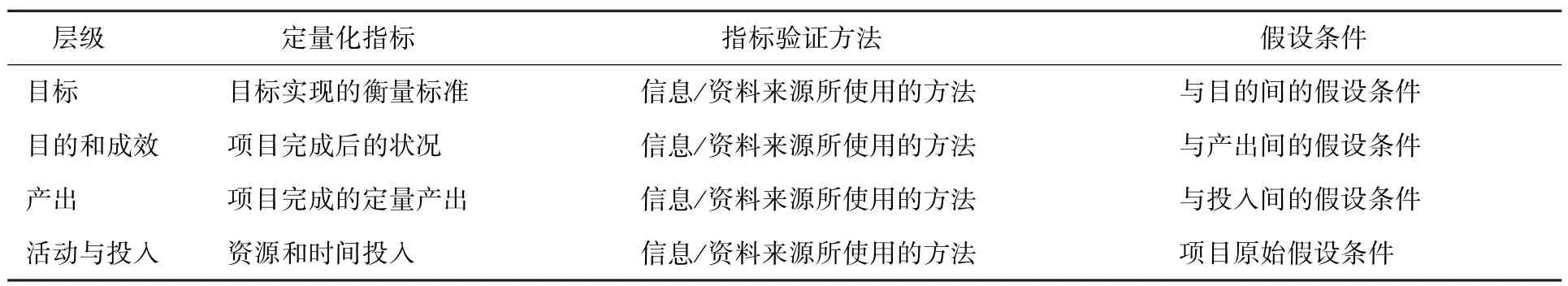

逻辑框架模型 (Logical Framework,LF)是美国国际开发署 (United States Agency for International Development,USAID)于1969年委托设计开发的,旨在为USAID制定一个辅助项目规划设计和评估的工具[4]。LF一般由一个4×4的矩阵组成,将项目分解为4个独立、不同层级的对象,项目的逻辑框架自下而上包括项目活动与投入、项目产出、项目目的和成效,以及项目最终致力于实现的目标,要求每个层级指明具体指标和验证方法,并分析各层级目标实现的假设和背景条件 (表1)。LF使项目最终目标、目的成效、产出与投入之间的逻辑更加清晰,能够为项目设计、管理和评估人员开展活动提供辅助分析。20世纪70年代美国、加拿大将LF应用于援外项目管理并证实有效后,LF即被各国际组织广泛采纳,是目前基于PCM框架下最有效、易操作的评估工具。

表1 逻辑框架矩阵结构

1.2 评估准则、方法及特点

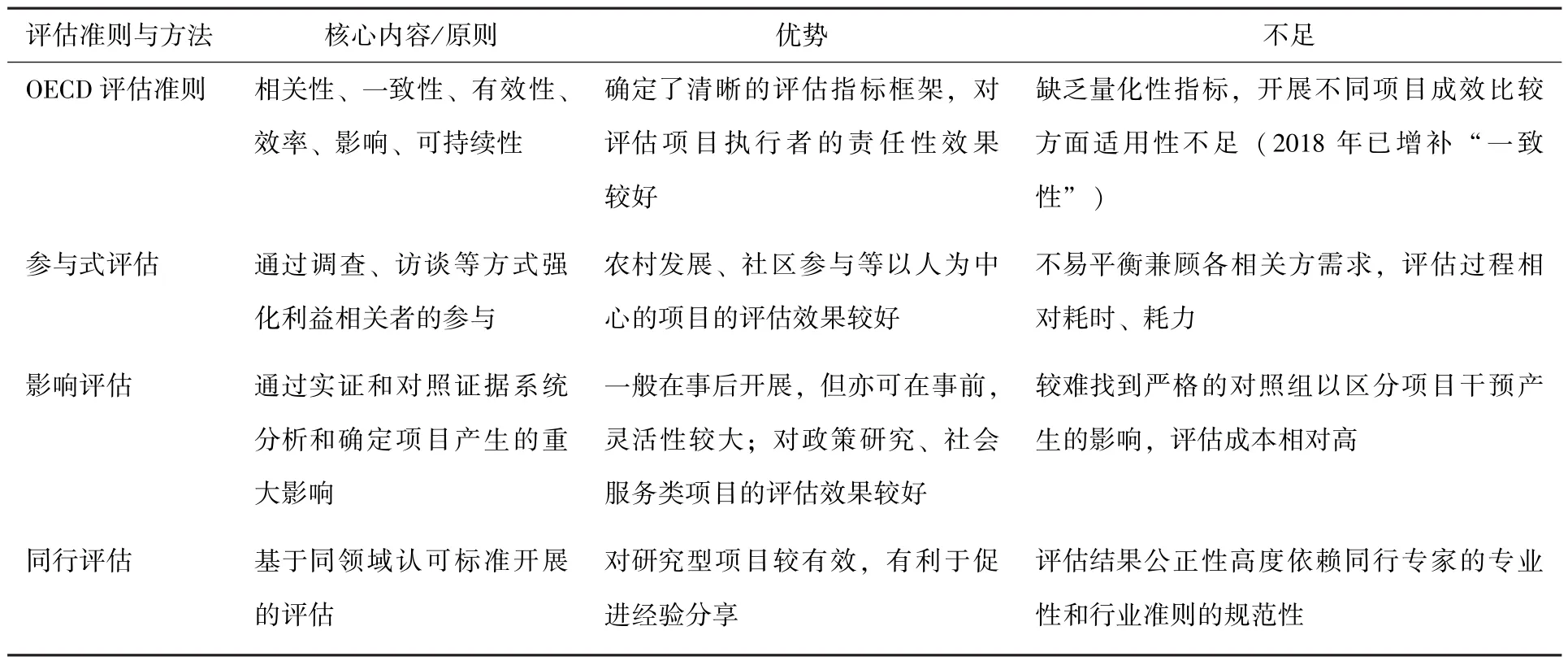

OECD评估准则是当前国际发展项目评估遵循的主要标准。1991年,OECD发展援助委员会(Development Assistance Committee,DAC)首次提出相关性、有效性、效率、影响和可持续性5项评估准则。其中,相关性用于衡量项目活动与目标群体、受援国和援助国的优先领域和政策重点的关联程度,有效性用于衡量项目实施多大程度促进目标实现,效率用于衡量项目投入与产出在质量和数量上的关联程度,影响用于衡量项目 (直接或间接)产生的积极或消极变化,可持续性用于衡量项目活动结束后相关效益可继续维持的程度。OECD评估准则提供了一套简明有效、实用性高的衡量指标,得到各国际组织和发展援助机构的广泛支持和应用;但随着全球国际组织数量不断增长,国际发展项目之间同质化趋势显现,OECD评估准则在项目成效的横向比较方面呈现出一定局限性。为此,2018年,OECD在上述准则基础上增加“一致性”准则,即衡量项目与所在国家、部门或同类机构实施项目的兼容性和互补性,以促进和强化国际发展项目之间的关联性、系统性及协同关系[5]。

参与式评估 (Participatory Evaluation)、影响评估 (Impact Evaluation)和同行评估 (Peer Review)是当前各国际机构采用的最常见的方法,基本涵盖了国际发展项目各类型的评估。参与式评估是鼓励项目利益相关方 (尤其是项目预期或直接受益方)积极参与评估设计和实施过程的一种评估方法。Guijt[6]认为,参与式评估主要基于5方面的假设和考虑:1)项目受益方有权参与包括评估在内的整个项目管理过程,知悉并参与可能影响自身的一些决策;2)项目受益方的参与,可帮助更好地分析实施情况,并采取措施改进项目实施;3)有助于改善项目执行方与受益方之间的关系,促进项目目标实现;4)可提高信息收集和分析质量,提升信息的有效性和可用性;5)可获得更广泛的意见和观点,确保评估结果更具客观性。影响评估是指对项目产生的重要影响进行系统分析的一种评估方法,主要关注项目的预期效益,判断项目、计划或政策是否可推广,并以此总结改进此类项目。在国际组织项目中,影响评估一般采用经济成本收益分析法对项目产生或预期的社会福祉价值进行折现分析,衡量项目效益;其在项目结束后的几年内开展,以评估项目有效性,但也可在项目开展之前进行,以分析预期影响。同行评估又称同行评议,是由从事该领域或接近该领域的专家,基于相同的科学评价标准对相关项目开展评估和评价,多用于科技项目评价。近年来许多国际组织在以能力建设、政策研究类项目中也采用同行评估方法衡量其项目实施的成效和影响。

上述方法广泛应用于国际发展项目评估。其中,参与式评估在农林社区发展项目评估中的应用尤为突出,此类项目常涉及多个利益相关方,一般以制定或完善农林社区生计或发展相关的政策为主,该方法可较好发挥各方作用,促进项目实施并实现预期目标[1];影响评估能够提供较具说服力的证据,利于展示项目成效,广受包括世界银行集团、亚洲开发银行等多边金融机构和国际组织的重视[7];同行评估也可理解为互动评估,有利于在评估过程中促进信息公开、经验分享与交流,OECD成员将该方法用于国别监督与评估工作的开展,以更好推动各成员国之间在最佳实践与政策方面互学互鉴[8]。尽管上述方法各自优势明显,但也有其局限性 (表2)。参与式评估的出发点很好,但实际操作中平衡兼顾各方需求比较困难,评估调查过程也较耗时、耗力;影响评估注重对照分析,但在缺乏严格对照组的情况下,如何有效甄别项目干预产生的影响是该方法面临的主要挑战;对于同行评估,其公正性则高度依赖评议专家的专业性以及所在领域行业准则的规范性。

表2 主要评估准则与方法特点分析

1.3 典型国际组织评估体系比较分析

不同国际组织的机构性质、宗旨和目标不同,评估管理和政策也有所差异。本文选取包括政府间国际组织、国际非政府组织,以及双边发展援助机构在内的联合国粮农组织 (Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)、联合国开发计划署 (United Nations Development Programme,UNDP)、国际自然保护联盟 (International Union for Conservation of Nature,IUCN)、世界银行集团 (World Bank Group,WBG)、世界自然基金会 (World Wide Fund for Nature,WWF)、国际热带木材组织(International Tropical Timber Organization,ITTO)和日本协力机构 (Japan International Cooperation Agency,JICA)7个典型涉林国际组织,就上述机构的评估管理架构以及评估组织与实践进行比较分析。

1.3.1 评估管理架构

1)联合国粮农组织。作为联合国机构,FAO基于联合国评估小组 (United Nations Evaluation Group,UNEG)的评估规范和标准框架开展评估。在具体评估管理上,FAO规划委员会负责组织实施机构战略发展的高层级评估;FAO内设评估办公室 (Office of Evaluation,OED)负责FAO在全球、区域和国家层面计划的评估规划,并组织开展预算超过400万美元项目的独立评估;其余项目评估一般由各区域办公室、国家办公室遵照OED制定的具体评估指南和手册开展[9]。

2)联合国开发计划署。UNDP将评估分为独立评估和分散评估2个层面。独立评估由UNDP独立评估办公室 (Independent Evaluation Office,IEO)执行,之所以称为独立,是因为IEO直接向UNDP执行董事局汇报,独立于计划管理部门,不参与计划管理的决策。根据执行董事局批准的工作计划,IEO还开展国家、区域和全球计划评估,以及专题评估。分散评估由各计划管理部门、区域和国家办公室协调外部评估机构或专家开展,包括交叉计划领域评估、专题评估、效果影响评估和项目评估,但最常见的是效果影响和项目评估[10]。

3)国际自然保护联盟。IUCN总部单设项目规划监测和评估部 (Project Planning,Monitoring and Evaluation,PPME),其在IUCN委员会和管理层监督下开展工作,主要负责制定IUCN的总体评估规范和规划,组织开展IUCN实施的全球环境基金 (Global Environment Fund,GEF)全球和区域项目的评估[11]。此外,IUCN开展的其他项目则由其区域、国家办公室的项目协调员负责组织实施。

4)世界银行集团。WBG机构框架庞大,有较为复杂全面的评估体系,其评估分为独立评估和自评估。独立评估由WBG下设的独立评估组 (Independent Evaluation Group,IEG)开展,并直接向世行集团董事局报告评估结果,供董事局决策参考。自评估主要指在集团架构内开展的非独立性评估,由集团下属世界银行(World Bank,WB)、国际金融公司(International Finance Corporation,IFC)、多边投资担保机构 (Multilateral Investment Guarantee Agency,MIGA)直接开展,一般用于内部决策和经验总结,又分为强制性自评估和需求驱动自评估[12]。

5)世界自然基金会。与联合国系统和世行集团等机构的项目相比,WWF的项目规模较小,绝大多数项目由各区域或国家办公室实施。WWF未单设独立评估部门,但WWF系统内专业领域全面、高效的专家团队可为其评估工作提供有力技术保障。在评估组织形式上,WWF分为内部评估和外部评估,内部评估由WWF项目官员组织实施,外部评估由项目管理团队以外的专家顾问开展[13]。

6)国际热带木材组织。ITTO未单设独立评估部门,其评估由ITTO理事机构国际热带木材理事会、项目捐资方、成员国、秘书处共同组织开展。评估专家一般由各利益相关方推荐,并经ITTO理事会下设的4个专业委员会 (经济信息与市场情报委员会、植树造林与森林管理委员会、林业产业委员会、财务与行政委员会)任命确定[14]。ITTO鼓励开展参与式评估,在组织评估过程中,重视木材生产国和消费国代表的参与平衡,并邀请项目捐资方以观察员身份列席评估活动。

7)日本国际协力机构。JICA是日本政府的官方对外援助机构,其评估管理构架由负责总体评估政策研究与制定工作的评估研究委员会、负责提供咨询服务的评估顾问委员会、评估办公室 (Office of Evaluation,OE)组成。OE为JICA规划协调部的下设部门,主要负责JICA项目评估工作的总体规划和协调,包括制定完善评估程序和促进评估反馈,并直接组织实施JICA国别计划和专题计划的评估工作[15]。JICA的项目层级评估主要由各项目部门和海外办公室组织开展。

1.3.2 评估组织与实践

评估管理构架是评估工作组织和实施的基础,进一步分析7个国际机构的评估组织与实践,可总结归纳其主要共性和差异。

1.3.2.1 目的和类别

国际组织开展评估的主要目的包括保障问责和透明、促进学习、反馈管理与决策、提升效果与影响。不同国际组织的机构性质和特点不同,评估目的各有侧重。总体而言,保障问责和机构运行透明度,向捐资方和公众披露相关投入、产出、成效和影响,是7个机构开展评估的首要目的。其次,通过评估促进学习和完善规划,在大型政府间国际组织中强调较多,除重视机构内部学习以外,一些机构还鼓励开展评估合作,如UNDP、WBG、FAO等通过评估合作,分享经验教训,以促进协调和整合资源,共同完善在相应区域、国家或某一领域的发展援助政策。中等规模和一些专业性国际机构,如ITTO、IUCN、WWF等机构多关注通过评估反馈促进项目的管理和决策。此外,JICA、WWF在其评估中还强调通过评估提升项目效果和影响。

UNDP、WBG、FAO及JICA等大型国际组织或援助机构的评估类型相对全面,涵盖综合评估、国别评估、计划评估、专题评估和项目评估等。综合评估主要评估各项活动与机构自身战略目标的联系,一般由高层级的决策机构提议开展;国别评估主要衡量项目实施对所在国家的贡献;计划和专题评估一般针对各机构长期开展的,涉及全球、区域、国家层面的一系列项目或活动的评估。大型机构还会通过联合评估开展评估合作,联合评估由2个以上机构合作开展,旨在加强协作推动实现共同目标。在项目评估层面,各机构一般基于PCM开展项目的中期、结题和后评估,对于重大项目UNDP、FAO等机构还要求开展事前评估 (或可行性评估),以论证项目的可行性和必要性。在项目评估频率上,各机构一般基于捐资方要求和资金规模确定,如IUCN规定对资金超50万瑞郎 (约合人民币341万元)的常规项目(GEF项目除外)开展结题评估,对超200万瑞郎 (约合人民币1 365万元)的项目还要求开展中期评估;WWF则规定所有优先项目和3年资金超75万欧元 (约合人民币525万元)的项目,应每3年开展1次内部或外部评估。

1.3.2.2 理论方法应用

在评估准则应用上,7个机构均以OECD评估准则为基础。值得注意的是,WWF早在其2012年制定的评估指南中,在OECD原5项准则基础上增加了第6项“适应力”准则,即衡量项目或计划调整的灵活度及其适应背景或环境变化的能力,这一准则一定程度上与2018年OECD增补的第6项“一致性”准则强调的项目兼容性和协调性高度契合。PCM和LF是国际发展项目管理中应用最为普遍的理论,适合各类型项目,各国际机构在其评估政策和指南中均明确基于PCM和LF理论框架开展评估。

在评估方法应用上,WBG、UNDP、JICA等机构较为重视参与式评估,专门开发了参与式评估指南;FAO和IUCN针对其部分专题项目制定了参与式评估指南,例如FAO于1990年制定了社区林项目参与式监测评估手册和工具,IUCN针对生计和景观战略专题项目(Livelihoods and Landscapes Strategy,LLS)制定了参与式监测评估指南。WBG是最早推动影响评估实践的机构之一,20世纪90年代就针对其贷款项目开展影响评估。随着项目成效和影响越来越受到重视,影响评估在 UNDP、JICA、FAO等机构中也广受关注,但总体来说,影响评估的成本相对较高,多数机构仅针对大型计划或专题计划开展影响评估。同行评估在WBG、UNDP、FAO、IUCN等机构中应用广泛,尤其全球性项目评估中,同行评估对促进不同区域、国家间的经验分享和学习起到重要作用。

1.3.2.3 机制保障与信息披露

在机制保障方面,本文主要从制度和资源配置2个角度进行比较。目前,各机构均制定了评估指南或手册以供各相关方参照执行。其中,UNDP、WBG、FAO等机构基于联合国系统相关合规要求和较严苛的问责机制等原因,制定了体系完备的评估框架和各类详尽的指南文件;其他机构一般在沿用OECD等机构通用准则的基础上,编制符合本机构特点、侧重实用性的评估手册文件。评估资源配置总体来说与机构的资金和项目规模呈正相关,UNDP、WBG、FAO、JICA、IUCN等大型机构设有独立于项目实施的评估部门。根据相关机构的披露情况,WBG有117位员工服务于IEG,2020年评估活动支出总额3 790万美元[16];UNDP的IEO设员工32人,2020年评估活动支出2 570万美元[17];JICA的IEO有员工29人,2020年度评估支出约750万美元;ITTO仅公布项目后评估的支出预算,其2020年度项目后评估支出不足3万美元[18]。

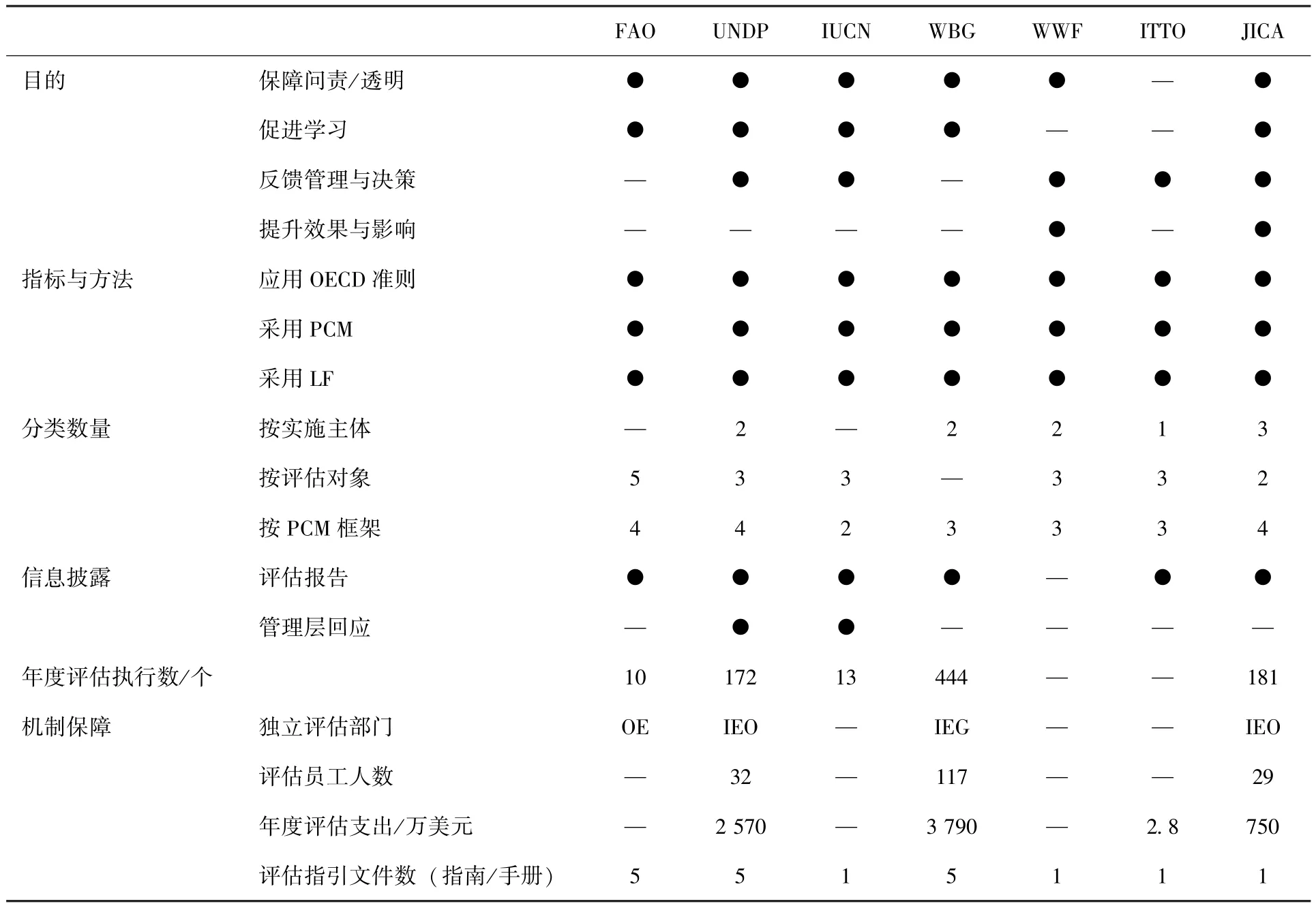

在信息披露方面,绝大多数机构均在其官方网站上公开发布各类评估报告。根据公开结果,2020年,WBG、JICA和UNDP执行的各类评估任务分别为444、181和172项。IUCN、FAO等机构年度评估任务相对较少,主要与其评估管理规定有关,如FAO仅对资金超过400万美元的项目开展独立评估。此外,UNDP、WBG、FAO、IUCN等机构还会就重大项目评估提出的问题和意见建议进行管理层回应,但一般仅供内部参考。从本文检索结果来看,目前仅UNDP和IUCN公布了部分管理层回应(表3)。

表3 FAO等7个国际机构评估体系比较

2 亚太森林组织评估体系构建

2.1 机构发展及工作开展情况

自2008年9月启动以来,亚太森林组织秉承“尊重差异、行动优先”的原则,根据成员经济体的发展需求,结合区域林业发展趋势,开展了大量卓有成效的活动;通过政策对话、能力建设、示范项目和信息共享等活动的开展,有效促进了亚太区域森林恢复,提升了森林可持续经营水平,引领了区域林业可持续发展,目前已有成员31个,包括26个经济体成员和5个国际组织成员。根据亚太森林组织官网数据,截至2021年底,亚太森林组织共资助示范项目50余个,资金总额超3 000万美元,覆盖亚太地区22个经济体,项目涉及退化林地恢复、森林多功能经营、林业社区生计提升、跨境生态安全、区域森林资源监测、城市林业、林业应对气候变化,以及林业创新教育等领域;累计为26个经济体培训林业官员460余名,资助190名青年林业工作者攻读林业相关硕士学位。陆续搭建了亚太林业教育协调机制、亚太林业规划交流机制、亚太林业人力资源开发交流对话机制、中国—东盟林业科技合作机制等交流平台,并推动开展了务实的活动,有效加强了相关经济体的能力建设,促进了区域林业政策对话与合作。10余年间,亚太森林组织各项工作取得良好成效,区域影响力明显提升。

2.2 评估体系发展现状

2.2.1 理论框架

亚太森林组织将PCM理念应用于示范项目管理,并将整个周期划分为项目规划、项目评审与确定、项目执行、项目监测与评估、项目结题与示范推广5个阶段。项目评估活动贯穿于整个项目周期,主要侧重在项目执行中期、项目结题环节发挥纠偏完善和验收推广作用。2015年以来,随着APFNet示范项目领域的逐步扩展和深入,评估结果在新项目立项和规划决策过程中发挥了越来越重要的作用。逻辑框架模型同样在亚太森林组织项目的规划和评估环境中发挥了重要作用。根据项目管理办法,亚太森林组织项目要求设计过程中采用逻辑框架模型阐述项目的目标及相关投入、产出的逻辑关系。逻辑框架模型设定的指标和验证方法为亚太森林组织评估其项目实施情况提供了重要依据。

2.2.2 标准与方法

亚太森林组织遵循国际通行的OECD评估准则开展相关工作。近年来,亚太森林组织在“一带一路”沿线、大湄公河次区域、大中亚地区等经济体合作多年的项目已初见成效[19],影响指标成为当前评估工作的主要关注点。此外,2020年以来,在新冠病毒全球肆虐、国际政治和经济局势持续复杂多变的大背景下,如何持续推动和服务区域森林恢复,有效评估各项活动的可持续性也是亚太森林组织重视的评估准则焦点之一。

参与式评估是亚太森林组织评估工作,尤其是示范项目评估中采用最多的方法。作为亚太森林组织资金投入规模最大的支柱活动,示范项目一直以来都是其评估的最主要对象。亚太森林组织示范项目以面向大湄公河次区域、南亚、东南亚、大中亚等地区的退化林地恢复、森林生态系统保护、社区生计提升等实地项目为主,此类项目多涉及与经济体政府部门、研究机构、社区、林农等多方合作,参与式评估方便其更好收集各利益相关方的意见和需求,促进项目管理完善。此外,亚太森林组织在其2019年开展的10周年综合影响评估和2020年开展的奖学金项目专题评估中也采用了参与式评估方法。同行评估方法主要在研究型项目评估中采用较多,如对亚太地区林业应对气候变化、大湄公河次区域森林资源监测,以及亚太区域林业教育创新等“软”项目评估中,主要以同领域专家 (组)主导的同行评议或评审形式开展。

2.2.3 评估体系建设历程

1)探索阶段 (2010—2012年)。亚太森林组织于2010年启动实施首批示范项目,重点关注退化林地恢复技术与政策示范。由于处于起步探索阶段,该时期亚太森林组织项目的数量、资金额度均较少,评估工作主要围绕示范项目的执行管理,以项目官员日常监督检查为主、辅以定期专家技术支持的形式开展。在具体实践中,主要根据项目类型、资助形式与合作方式,探索形成了基于项目过程管理的监督检查模式。

2)规范化阶段 (2013—2017年)。2013年,《亚太森林组织项目监测评估指南》正式发布,明确了亚太森林组织开展评估的理论框架、评估标准,确定了项目评估的原则、目标及流程。该时期强化了示范项目的评估管理,根据项目周期将项目评估分为中期和结题评估。在评估实践中,由项目管理部门聘请独立咨询专家开展项目评估,期间年均执行项目评估约8项次,评估预算约占项目金额10%,初步形成了亚太森林组织示范项目评估模式。

3)快速发展阶段 (2018年至今)。2018年,亚太森林组织正式成立10周年,经过10年发展,机构区域活跃度和影响力稳步提升,工作重心从扩大活动覆盖面逐渐转到提升活动质量与示范效应上来。秘书处于2018年正式设置独立评估部门,负责系统规划和组织评估工作,评估管理架构得到进一步完善。

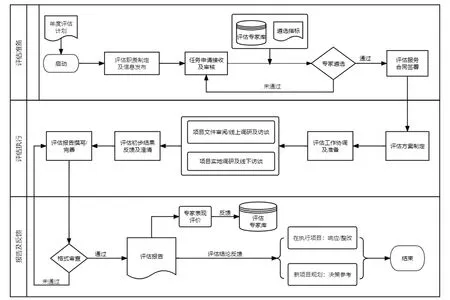

目前,亚太森林组织的评估范围已从示范类项目扩展至所有活动,评估类型涵盖项目评估、专题评估和综合评估。2018年以来,亚太森林组织陆续规范和完善项目评估程序 (图2),取得了积极成效;2019年,在亚太森林组织董事会的授权和指导下,首次组织实施了亚太森林组织10周年综合影响评估;2020年,组织完成了奖学金项目专题评估。评估体系的建设完善已列入亚太森林组织2021—2025年战略规划重点工作之一,评估工作进入新的发展时期。

图2 亚太森林组织项目评估流程

3 完善亚太森林组织评估体系的建议

经过10余年发展,亚太森林组织的评估工作取得长足进步,评估程序逐步规范,评估范围不断扩大,评估类型更加丰富,评估管理架构日趋完善,评估体系初步构建。但是作为新兴的林业国际组织,亚太森林组织的评估体系仍有待进一步完善,如何平衡各利益相关方需求、如何权衡评估的主体性与独立性、如何强化评估结果的运用,以及如何在受新冠疫情冲击的国际经济形势中加强评估组织保障,是当前亚太森林组织评估工作中面临的实际问题。协调和解决上述问题,对发挥评估的积极作用、进一步推进机构发展和提升机构影响力具有重要的意义。

3.1 厘清各方需求,完善系统设计

亚太森林组织由中方倡议成立并出资运行,该机构性质首先要求其服务我国外交,服务林业对外开放,践行中方参与全球生态文明建设的承诺[20]。其次,亚太森林组织的宗旨要求其结合成员经济体的实际需求,推动森林恢复与可持续经营,服务区域环境、经济和社会的可持续发展。同时,作为区域性国际组织,必须以 《亚太森林组织章程》为框架,按照国际组织一般运行规则开展工作。为此,健全亚太森林组织评估体系,应从顶层设计出发,进一步完善评估管理架构,明确不同层级评估工作的组织和报告机制,强调评估工作责任主体的同时,厘清捐资方、董事会、理事会、秘书处及咨询专家等在评估过程中的角色与权责范围,促进各方积极参与,维护和保障评估的客观性和独立性。

3.2 注重结果反馈,发挥评估作用

应建立有效的评估结果反馈与整改机制,及时反馈评估结果至相关目标主体,落实整改监督。结果反馈的目标主体范围应根据评估层级和评估结论确定,如项目评估结果一般仅反馈具体执行方,而综合影响评估结果则应反馈理事会、董事会和捐资方,以为各方提供决策参考;同时,还应视评估结论调整反馈范围,如当评估结论显示某具体项目执行过程存在严重问题或风险而项目执行方难以有效解决时,应扩大反馈范围至其上级主管部门,以便促进后续整改。应形成有效的评估后整改落实监督机制,将评估结果与执行方表现考核、资金拨付、检查频率、新项目申请等关联,并督促和跟进后续整改情况,真正发挥评估作用。

3.3 加强合作交流,提升评估工作质量

许多成熟国际组织已形成了可供参考的评估体系建设经验,应依托亚太森林组织现有的合作伙伴关系网络,积极与相关国际机构加强沟通,互学互鉴,交流评估经验。一是通过开展交流研讨和参加相关国际会议,学习其他机构开展评估的最佳经验做法;二是通过开展联合评估的形式,邀请其他国际组织参与亚太森林组织评估活动,并积极主动参与其他国际组织的评估活动,跟进国际上评估领域的最新进展和做法,提升亚太森林组织评估工作质量。

3.4 统筹资源,强化评估组织保障

一个完备的评估体系离不开强有力的组织保障。专家队伍是评估组织保障的重要组成部分,应继续建立健全评估专家库,有步骤地遴选一批代表不同区域、不同专业领域的国际咨询专家,保障各项评估工作独立、有序、高效开展。通过能力建设培训,提升亚太森林组织评估部门员工开展自主评估的能力;同时,依托亚太森林组织成员和合作伙伴,吸纳和培养相关技术人员参与评估,在有限的资源条件下,保障各项评估工作的顺利推进。

4 结语

国际组织评估体系无统一、单一模式,尽管评估的理论框架和准则相对一致,但在具体的评估政策和实践方面则因机构性质、管理架构,及项目和活动类型、规模等因素的差异而不尽相同。在全球气候变化及生态治理转型的大背景下,中国已成为推动全球生态文明建设的一支重要力量。亚太森林组织过去10余年来,积极推动区域林业务实合作,参与区域生态治理并取得良好成效,正是中国政府履行其国际承诺和参与全球生态治理决心的重要体现。进一步完善亚太森林组织评估体系,既要遵循国际一般惯例,也应符合亚太森林组织机构性质、工作内容特点及区域成员需求。同时也应认识到,作为新兴的区域性林业国际组织,亚太森林组织的评估体系完善是一个复杂且长期的过程,需要在评估工作中不断总结经验和教训,使评估工作推动机构发展,提升机构影响力,更好服务区域林业发展,服务亚太地区生态文明建设。