新冠疫情防控背景下电子体温计专利分析

王 康,檀润华,李浩宇,孙寅迪,陈梦雨,李林卿

(1.河北工业大学机械工程学院,天津 300401;2.南开大学商学院,天津 300071;3.国家铁路局市场监测评价中心,北京 100891)

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)暴发以来,疑似及确诊病例人数不断攀升,短时间内疫情对全社会都产生了巨大影响[1]。在新冠疫情防控期间,不管是居家隔离还是出入公共场所,体温都是衡量人的健康状况非常重要的一个指标[2]。电子体温计是传统水银体温计的升级产品,具有读数方便、测量时间短和对环境无污染等优点[3]。在需求增加与产能不足的双重刺激下,电子体温计的价格大幅度上涨,虽然这种高价无法持续,但人们的健康意识和对自身防护的重视却不会一并下降。数据显示,2019 年中国电子体温计的市场规模突破20 亿元,预计2020 年将超26 亿元[4]。电子体温计作为一种基础健康产品,未来的发展前景是光明的。

1 文献综述

国内外对于电子体温计的相关研究从未间断。如,金安等[5]设计了一种无线式病房体温监测仪,可以使医护人员能够在不接触患者的情况下监测患者的体温;邓振进等[6]以多参数监护仪连续测量电子体温计的温度探头为例,规范了电阻型探头最大能量耗散的方法;艾海明等[7]研制了耳腔式红外体温计的样机,并用矫正查表法和线性回归校准算法分别计算出温度值和校准值,结果表明样机与黑体标准器对比测温具有较好的一致性;曾桂珍[8]将电路信号发振回路和数模转换电路直接与CPU 连接完成数据采集和处理,提高了电子体温计的测量精度;Beth 等[9]研究了呼吸频率和冷热饮料摄入对电子体温计测量口腔温度准确性的影响;John 等[10]调查发现,医院的电子体温计手柄上存在多种潜伏病原体污染源,这些病原体会扩散到其他类型的设备上和患者的手上,这项研究可能会推进电子体温计生产厂商对表面抗菌材料和非接触式测温的进一步研发。

通过文献梳理发现,相关文献的研究者多为一线医生或企业技术人员,导致研究主要集中在对某项测温技术的具体改进或对测温产品使用规范、使用效果的专业分析,没有形成一个完整的电子体温计研究脉络,而以整个行业为对象的宏观研究,或为收费的商业报告,或者内容简陋、数据来源不明,不具有参考价值。上述存在的问题阻碍了想要进入电子体温计领域的企业和设计者的脚步,更不利于非专业人员对电子体温计的了解。专利具有全面、准确且免费开放的特点,是解决上述问题的可行工具。

专利是技术的有效载体,世界上每年发明创新成果的90%~95%能在专利数据库中查到,且其中70%是首次公开[11]。充分挖掘专利中蕴含的信息资源,能够助力企业进行产品研发和创新。例如,闫洪波等[12-14]将技术情报与专利分析相结合,总结了第五代移动通信(5G)、磁制冷、稀土抛光材料等技术的发展历程,为接下来的产品研发奠定了理论基础;谢黎等[15]提出的专利地图三维分析模型,综合考虑了地理位置、相对位置和虚拟空间位置这3 类因素,并以智能制造产业和生物医药产业为例,对提出的模型进行了实证研究;Ji 等[16]以专利作为技术信息来源,分析了中日韩3 国15 家建筑企业,评估了它们的竞争力及发展战略;Hendrix[17]利用世界知识产权组织的Innography 软件分析了1 747 份专利文献,旨在为标准化食品罐装技术的未来发展提供参考与建议。专利分析的作用已经在上述领域得到了充分验证,但针对电子体温计专利方面的研究较少,因此本研究在总结前人专利分析方法的基础上,根据电子体温计的技术特点对其进行全面的专利分析。

2 专利检索

专利检索是指从专利数据库中获取与技术主题相关文档的过程,是专利分析的基础。首先要选定数据库,包括各个国家专利局的免费数据库和经过二次开发的商业数据库。本研究选择智慧芽专利数据库,该数据库有9 种便捷的检索方式,能帮助用户从116 个国家和地区的超过1.4 亿件专利数据中快速找到准确信息。

其次是设置检索条件,构建完整的检索式。本研究在前期准备中发现日本企业在这一领域扮演着重要的角色,因此以电子体温计的中文、英文和日文名称作为关键词,选择搜索字段为“标题/摘要/权利要求”,设置每组简单同族只显示一个专利代表,同时打开机器翻译选项,扩大检索覆盖范围。

最后对检索结果进行数据处理,一般是进行查全查准验证。查全率是指被检出的相关文献数占相关文献总数的百分比,查准率则是指被检出的相关文献数占被检出文献总数的百分比[18]。查全查准这两项工作会经历“验证—调整—再验证”的重复过程,直至检索结果符合预期要求[19]。本研究主要采用人工阅读标引的方法,对初始数据进行筛选,经过3 轮修正,最终保留专利2 613 件。

本次专利检索时间为2020 年6 月,由于大多数国家和地区的专利从申请到授权公开有18 个月的缓冲期,会造成2019 年与2020 年的专利数据不准确。

3 专利分析

3.1 申请状况

全球电子体温计专利类型构成如图1 所示,发明专利占据近一半(48.76%)。分析这些专利随着时间的变化可以发现,基础型专利在减少,而应用型专利在增多,这说明技术研发陷入瓶颈期;外观专利虽然不改变产品的内部结构,但能够在很大程度上影响消费者的购买决定,因此虽然外观专利的占比较少(16.38%),也应当重点考虑。

图1 截至2020 年6 月全球电子体温计专利类型构成

另外,还发现电子体温计的专利存在大量失效的情况(见图2)。这些失效的专利虽然不再被专利法保护,却仍可以提供庞大的技术信息,利用这些信息能够有效地缩短企业设计新产品的周期,同时避免有关研发的重复工作和浪费研发资源。

图2 截至2020 年6 月全球电子体温计专利法律状态分布

如图3 所示,2000—2020 年的全球电子体温计专利申请趋势可以大致分为两个阶段:稳定发展期(2000—2008 年),年均专利申请量维持在40 件左右,且波动不大。此时水银温度计仍是中国市场主流产品,企业研发电子体温计的动力不足。快速增长期(2009—2018 年),专利申请量大幅度增加。2016 年申请数量高达144件,约为稳定期年均申请量的3倍。2013 年,连同中国在内的92 个国家和地区共同签署了具有法律约束力的《水俣公约》,大量资本开始进入中国电子体温计行业。2019 年和2020 年的数据虽然不全,但是可以合理预测的是,由于新冠疫情的影响,电子体温计的专利申请数量会迎来一个新的高峰。

图3 全球电子体温计专利申请趋势

国际专利分类(IPC)是全球统一的发明和实用新型专利分类与检索标准,分为部、大类、小类、大组和小组5 级层次。如图4 所示,电子体温计专利的IPC 号主要集中在G 部(物理),另外一小部分为A 部(人类生活必需)。(1)G01K7/00表示以利用直接对热敏感的电或磁性元件为基础的温度测量。以中国专利CN106644148B 为例,其利用电路内部电压的比值,得到热敏电阻所处环境的温度[20]。(2)A61B5/01 表示测量某些身体部位的温度。以美国专利 US7314310 为例,通过加装单独的距离传感器,探针尖端的温度可以预先升高到正常的人体温度,使得测温环节能够更快进行[21]。(3)A61B5/00 表示用于诊断目的的测量。以日本专利JP2011136105A 为例,强调了在医疗过程中获取患者包括体温在内的生物信息[22]。(4)G01K13/00 表示适用于特殊目的的温度计。以中国专利CN103119409A 为例,其创新点在于抑制了电子体温计组装时温度感测器引线的弯曲及方向偏差,降低成本且热感应更快[23]。其他分类号的相关专利总数较少,此处不做具体展开。

图4 截至2020 年6 月全球电子体温计专利按IPC 分类构成

3.2 地域分布

从国际和国内两个角度分析电子体温计专利的地域分布,由图5 可见,日本和中国在数量上与其他国家拉开了明显差距,但两者的定位并不相同。日本是电子体温计乃至各类数码产品的传统研发强国,拥有领先世界的高新技术产业链,在日本受理的电子体温计专利,基本是由其本国企业申请。

图5 截至2020 年6 月全球电子体温计专利数量的地域分布

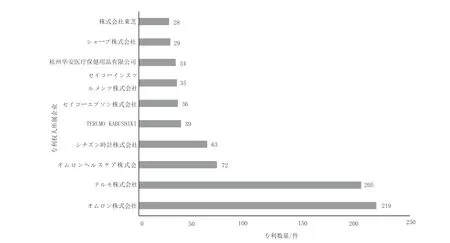

由图6 可见,全球电子体温计专利申请量前十的企业中,除第8 名为中国企业,其余均来自日本,尤其是排在前两位的オムロン(欧姆龙)株式会社和テルモ(泰尔茂)株式会社是电子体温计领域所有企业在进行专利申请、布局与规避时都无法忽视的存在。中国对电子体温计的研究起步晚,虽然相关专利数量的增长速度较快,但申请主体相对分散,部分中小企业没有自己的核心技术,只能进行贴牌加工。在中国受理的电子体温计专利,还有大量日本企业的申请,这些专利在母国首次申请后,利用优先权规则在中国再次申请,目标是开拓中国广阔的消费市场。因此,日本的定位是专利输出国,中国的定位是专利市场国。

图6 截至2020 年6 月全球电子体温计专利数量的主要企业分布

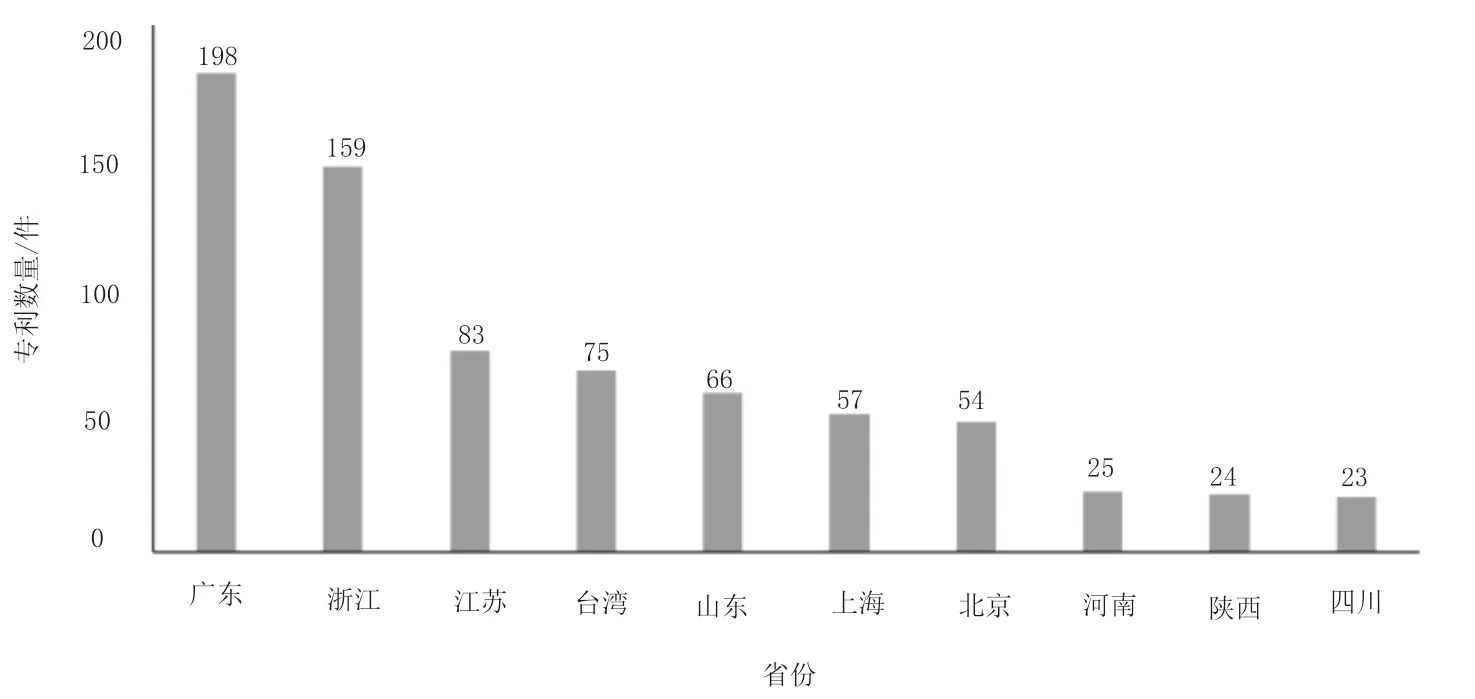

中国电子体温计专利申请量前两名的地区分别为广东和浙江(见图7),其专利申请量占到国内电子体温计专利总量的三成以上(35.41%),而这两个省份又长期是国内生产总值(GDP)的前5 名。这说明经济发展与专利申请是互相促进的,拥有专利能够使企业更具市场竞争力,从而取得商业上的成功;反过来,企业有更多的资金投入技术研发,最终体现在专利申请数量上。

图7 截至2020 年6 月中国电子体温计专利数量的主要地区分布

3.3 元件构成

在专利数据库中,最早且具有完整技术信息的电子体温计专利是1965 年在美国申请的,专利号为US3402378[24]。如图8 所示,该电子体温计包括装有电路的方形本体及可拆卸的细长探针,探针的尖端嵌有热敏电阻,测量时将其放入体腔后,本体上会显示读数。该型电子体温计虽然外形笨重,但已经具备现有产品的基本要素。

图8 专利US3402378 的结构示意

而中国第一个电子体温计专利在1987 年才出现,专利号为CN87208357[25]。如图9 所示,相较于国外同类产品,中国电子体温计的改进之处是多了加热电路,预热使得探头温度与被测温度接近,因此在测温时能大幅缩短等待时间。

图9 专利CN87208357 的结构示意

经过多年发展,电子体温计衍生出大量型号。如图10 所示,电子体温计可划分为内外两大部分:内部包括测温元件、电路板和能源模块,主要发展方向是提高测温精度且缩短测量时间;外部包括交互模块和外壳,主要目标是吸引用户购买且方便用户使用。

图10 电子体温计元件构成

其中,测温元件可分为两大类:热敏电阻与红外传感器。采用热敏电阻元件的电子体温计属于接触式测温,它的工作原理是半导体的电阻值随着温度的升高而急剧减小,通过测量热敏电阻阻值的变化便可得知被测对象的温度变化[26]。上述国内外最早的两件电子体温计专利都是采用这种技术。在热敏电阻之后,陆续有专利申请提出还可以利用精度更高的热电偶、兼具热敏电阻和热电偶两者优势的半导体PN 结温度探头、模块化便于使用的集成式温度传感器芯片等作为电子体温计的温度传感器[27]。如图11 所示,专利号为CN102106724B 的电子体温计采用了PN 结元件作为传感器,将温度值转换为电压值,通过多组同时测量再校正的方式提高测温精度[28]。

图11 专利CN102106724B 的结构示意

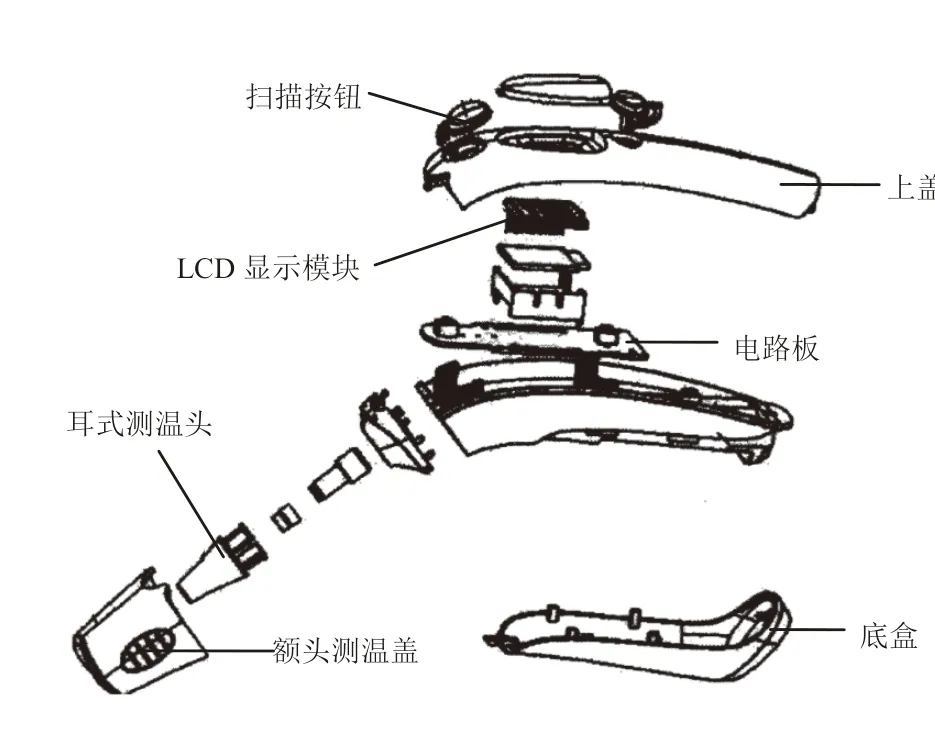

使用红外传感器元件的电子体温计属于非接触式测温,它的工作原理是普朗克黑体辐射定律,通过测量物体辐射能量的大小及其按波长的分布规律,便能确定对象的表面温度[29]。如图12 所示,专利号为CN203195668U 的电子体温计具有耳朵测温和额头测温两种模式[30],人体不同位置的标准温度存在差异,这种电子体温计能在感应人体不同位置后自动切换测温模式。非接触式测温能避免由于未能及时对体温计消毒而造成的交叉感染,适用于在大范围人群中对发热患者进行排查[31]。但是红外传感器的成本相对较高,且非接触式测温的测量精度也容易受到外界环境的干扰[32]。因此,如何消除或补偿环境因素的影响是非接触式测温未来的研究重点。

图12 专利CN203195668U 的结构示意

电子体温计原有的电路板上主要是数模转换(A/D)、放大、滤波等类型电路,完成基本的测温功能,随着用户需求的增加,电子体温计电路板上增加了存储模块、通信模块和预测算法。存储模块的作用是记录体温数据,便于用户进行比较或医生了解患者长期健康状况,如专利号为JP2011062322A的电子体温计针对女性用户,增加了记录生理周期的功能[33]。通信模块的作用是与其他智能设备进行相互,交互方式包括蓝牙、Wi-Fi、4G/5G 信号等,如专利号为CN205268152U 的电子体温计构建了一个健康检测系统,能同时收集血压、心电、体温和体脂等数据并通过蓝牙进行无线传输[34]。预测算法的作用是利用提前设置好的程序模拟出长时间测量的效果,进而缩短实际的测量时间,如专利号为CN107887021A 的电子体温计利用BP 神经网络模型减小预测误差[35],实现了对腋下体温的快速测量。电子体温计内部的能源模块虽然对测量结果没有直接的影响,但也十分重要,如图13 所示,专利号为CN210426813U 的电子体温计设有磁吸充电头[36],不需要更换一次性电池,对环境更加友好,而且与手机类似,这种一体化设计能够让电子体温计具有防水的效果。

图13 专利CN210426813U 的结构示意

互模块的作用是输入用户的操作并将体温数据输出,主要包括屏幕、按键和发声装置三部分。电子体温计最早是黑白色小屏,后来加入了背光可以在夜间使用,如专利号为CN106137143A 的电子体温计使用更大尺寸的LED 点阵触摸屏[37],兼具了按键的功能。电子体温计的发声装置一开始只能发出不同音量的蜂鸣声提示用户,专利号为CN203107105U 的电子体温计可以对体温进行实时语音播报[38],极大地方便了视力不好的老年人和视觉障碍群体。外壳是电子体温计内体积最大的元件,可以从形状和材料两方面进行描述。现有电子体温计的外壳主流是硬质棒式,另外还有软质式、分体式和便携式,以满足不同情况的需要,如图14 所示,专利号为CN104799833A 的电子体温计被设计成奶嘴的形状,奶嘴头所用材料为医用导热硅胶,奶嘴头内表面紧密贴合测温探头[39],这一电子体温计让婴幼儿容易接受测温,从而获得更准确的体温数据。此外,电子体温计的材料也从普通的塑料变为更加亲肤和多功能的材质,如专利号为CN108955894A的电子体温计在外壳上使用了银离子杀菌材料[40],能防止接触性皮肤交叉细菌感染。

图14 专利CN104799833A 的结构示意

3.4 高价值专利

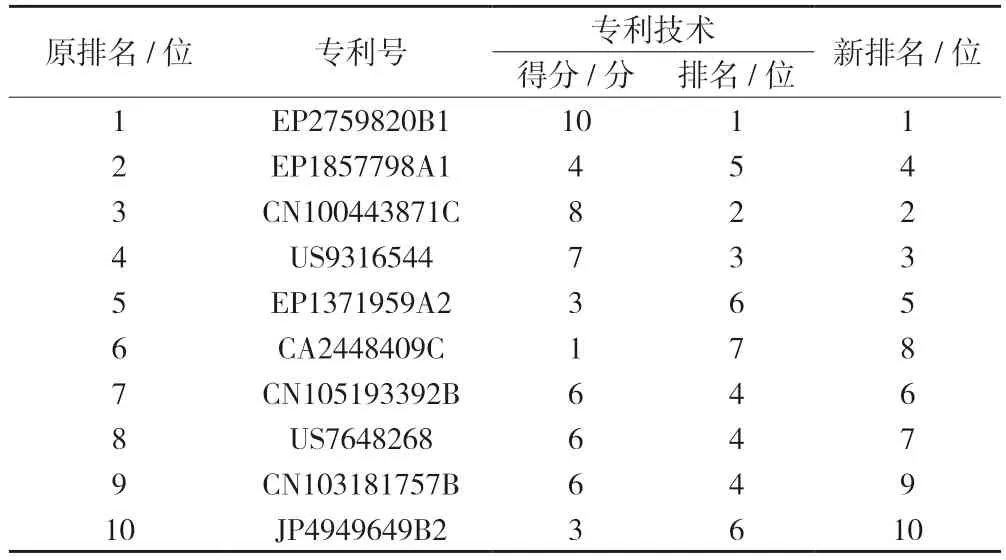

企业产品的核心技术体现在其所拥有的高价值专利上,但目前学术界对专利的“高价值”还没有统一的界定。智慧芽专利数据库能够根据专利的被引用次数、家族规模、权利要求数量和诉讼次数等指标数据给出检索专利的价值排名[41],但仅从各种统计指标的角度判断专利价值是片面的,因为专利本质上是技术知识的集合。本研究基于电子体温计元件构成,对部分高排名电子体温计专利进行技术层面的分析,具体的评价标准是在专利文档中元件方面有一处改进加1 分,改进的层次每深入一层额外加1 分,例如,由热敏电阻改用热电偶的专利加1 分、使用PN 节元件的专利加2 分,分数由6名评审独立给出,依照少数服从多数的原则处理分歧,最终得到技术得分与排名,最后利用两次排名求算术平方根,结果越小的专利更能被称作高价值专利。限于篇幅,表1 只展示了排名前十专利重新分析后的结果,整体上保持了原有顺序,其中专利EP1857798A1 和CA2448409C 的申请时间较早,可能是导致其技术得分不高的原因。这些高价值专利代表虽然申请地域分布广泛,但大多属于老牌企业所拥有且基本为基础型研究专利,权利转移的比例较高,从侧面印证了它们的价值,值得重点关注与研究。

表1 截至2020 年6 月全球前十高价值电子体温计专利排名

3.5 专利布局

专利布局的前提是对未来情况的合理预测,本研究采用两种方法综合分析。一是三维专利地图,是结合专利文献中高频词和IPC 号自动生成的可视化分析图[42],其优点是可以在短时间内分析最多两万件专利。如图15 所示,电子体温计专利地图中曲线为类似普通地图中的等高线,表示专利数量一致的区域;波峰代表专利密集区,波峰越高表示该技术分支越热门;波谷代表技术空白点,是新晋企业可以“弯道超车”的领域。从图15 可以看出,电子体温计专利申请的方向较为集中,可分为六大区域:温度传感器、射频芯片、一次性使用、医疗系统、电池和数字显示。

图15 截至2020 年6 月全球电子体温计专利地图

二是技术功效矩阵,是一种借助于专家经验的定性分析方法,可以深入挖掘专利信息中技术与功能间的关系,由此发现所谓“专利雷区”和“专利空白区”,找到研发的风险和机会。图16 展示了电子体温计专利价值前100 位的专利分析结果,其中横轴表示各技术手段,纵轴表示各技术手段能够实现的功能效果[43]。对于电子体温计而言,提高测量精度和减少测量时间仍是最根本的要求,需要硬件和软件相结合进行改进;还有一些功效是为了满足个性化需求或特殊场景,比如低成本、避免传染、提醒报警和数据传输等,可以通过改变外形或加装子模块的方式实现。

图16 截至2020 年6 月全球电子体温计技术功效矩阵

4 结论与建议

电子体温计在疫情防控过程中扮演了重要的角色,通过对电子体温计专利检索与分析,本研究得到以下结论:(1)在保证测量精度的基础上应提高对电子体温计外观专利的重视,而过期的高价值专利是产品研发技术信息的重要来源。(2)随着民众健康意识的增加和国家医疗保健新政的实施,电子体温计的专利申请数量会继续稳步上升,新冠疫情发生是电子体温计产品更新换代的契机,相关专利申请可能会产生一次高峰。(3)中国和日本在电子体温计专利申请数量上遥遥领先,但日本技术优势明显,是专利输出国;中国起步较晚,虽然增长迅速,但目前仍是专利市场国。(4)以欧姆龙和泰尔茂为代表的日本企业在电子体温计领域占据支配地位,这些企业既是中国要重点监控和研究的对手,也是中国在进行相关人才引进和技术合作时的优先选择。(5)在基本元件构成已定型的情况下,电子体温计新产品开发时更需要针对目标群体进行细分设计。(6)虽然高价值专利还没有统一的标准,但可以根据研发的需要有侧重地进行判断,高价值专利一般是技术发展的新阶段或细分领域的开辟者,但在进行专利布局时要避免出现侵权的情况。

基于电子体温计的专利布局分析,本研究认为未来应当向智能化的方向发展,例如能随时掌握身体状况的穿戴式体温设备,使之成为整个大健康产业链中的一环。为实现这一目标,企业需要有计划地培养或引入技术人才作为研发核心,注重企业内部的技术合作与适度竞争;保持科研经费在总支出中的合理占比,建立一个稳定持续的产品研发基地;同时关注对知识产权的保护,安排专人处理有关专利申请、专利布局、专利侵权和专利失效的事务,避免企业无形资产的损失。政府应提高科研项目立项与结项时的审核标准,在最大程度上避免为获取科研经费而申请低价值专利的状况出现;此外,建立科学的评价指标体系以取代过去以数量为考核标准的企业创新评价体系,把好专利研发质量关,引导企业减少不必要的专利申请,以提升专利整体质量,为建设专利强国保驾护航。

对于专利分析而言,虽然已有大量辅助工具,但目前仍以人工为主导,在保持主观分析与客观数据平衡的基础上,未来可行的研究方向主要有3 个方面:首先,自然语言处理(NLP)的深入应用,特别是针对专利文献语言的特点进行优化,让程序具有类似专利代理、专利审查员思维的文档处理方式;其次,统一高价值专利的标准,避免对“腰部”专利的判断出现分歧,让企业聚焦于真正的核心技术;最后,专利分析和以TRIZ 为代表的设计方法都基于专利文献,让两者进行跨领域结合,能够获得更可信的分析结果与更创新的设计方案。