社会稳定风险治理“三治”融合路径的实证研究

谌千慧 吴勇

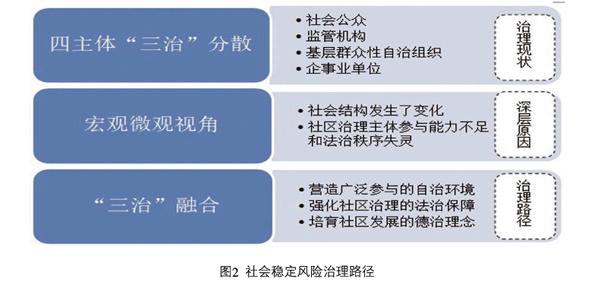

摘 要:防范化解社会稳定风险是我国经济社会转型时期关注的重点,也是社区治理的重要目标。本文从风险治理视角出发,以Z市某市政道路建设项目为例,通过实地调研获取项目利益相关群体的意见和建议,识别该项目的社会稳定风险。结合实证数据可知,当前社区面临自治、法治、德治“三治”分散治理现状。原因在于宏观层面的社会结构发生了变化、微观层面的社区治理主体参与能力不足和法治秩序失灵。“三治”融合为社会稳定风险治理提供了新的视阈,即以自治为平台、法治为保障、德治为支撑进行社会稳定风险治理,构建基层社会稳定发展新格局。

关 键 词:“三治”融合;社会稳定风险;社区治理;风险治理

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)05-0055-11

收稿日期:2021-02-06

作者简介:谌千慧,湘潭大学法学院硕士研究生,研究方向为社会稳定风险治理;吴勇,湘潭大学法学院教授,博士研究生导师,法学博士,研究方向为环境法。

基金项目:本文系国家社科基金项目“环境风险项目的社会信任机制研究”的阶段性成果,项目编号:16BFX142;湖南省研究生科研创新项目“算法决策的社会信任机制研究”的阶段性成果,项目编号:CX20200587。

一、问题引入:实现社区治理目标的需要

维护社会稳定和安全是我国“十四五”规划的重要目标。稳定是社会进步和发展的基础,是社会生活正常运行的必要条件,是一个民族和国家得以兴盛的前提。[1]新中国自成立以来就十分重视社会稳定风险治理,其模式先后经历了管控型、维稳型和评估预警型三个阶段。[2]改革开放四十余年来,得益于稳定有序的社会环境,我国经济社会发展取得的成就令世人瞩目,但与此同时,伴随着经济社会的高速发展,我国传统社会结构发生了巨大变化,积累的社会矛盾对社会稳定和社区治理提出了双重考验。一方面,防范化解社会稳定风险成为社会可持续发展的重要因素之一。自“十二五”规划纲要提出建立重大工程项目建设和重大政策制定的社会稳定风险评估机制以来,社会稳定风险评估即成为多项法律法规明确的重大事项前置程序要求①。新时代,防范化解社会稳定风险已经成为提高党的执政能力和领导水平的要求。另一方面,随着经济体制和社会结构的变化,当前社区治理理念和治理模式存在的不足逐步显現,导致社区治理效能较低、社会矛盾多发,急需构建基层社区治理新格局。

社区是各种社会问题和矛盾积聚的主要场所,为实现社区治理目标②,党的十八届三中全会提出“实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动”,明确了系统治理的理念;党的十九大报告提出“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”的新理念;党的十九届四中全会再次强调“健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系”;2020年12月,中共中央印发的《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》将“坚持法治、德治、自治相结合”作为主要原则。这些理念和原则为构建自治、法治、德治相结合的现代化基层治理体系指明了方向。社区治理现代化的稳步推进以及治理资源的统筹利用离不开自治、法治、德治的融合。可以说,“三治”融合已成为解决基层社会所面临的各种现实性问题的重要手段。[3]

社会稳定与社区治理效果具有高度耦合的正相关性。社会稳定是社区治理的目标之一,稳定的社会秩序有利于社区治理目标的实现,同时良好的社区治理又能够促进社会稳定。当前,社区治理主体脱嵌,影响到社会整体的秩序、规则和社会环境,间接诱发了社会稳定风险。[4]而自治、法治、德治“三治”融合能够实现社会公众、监管机构、基层群众性自治组织、企事业单位等多元主体协同参与,建立社会稳定风险治理的规则和秩序,其已成为化解社会稳定风险的路径。

重大工程项目建设等重大事项大多发生在具体的社区,与当地社会公众切身利益密切相关,具有涉及范围大、覆盖领域广、涉及人员多及敏感度高等特征,如市政工程、轨道交通、垃圾焚烧等项目。实现社区治理目标的一个重要衡量标准在于防范化解系统性、区域性社会稳定风险,维护社会稳定。尽管我国已经逐步建立并完善了社会稳定风险评估体系,但目前依然面临社区成员参与能力不足、利益诉求错综复杂等现实问题,急需从实现社区治理目标视角探索社会稳定风险治理路径。

二、社会稳定风险源的识别和社区治理现状

Z市某市政道路建设项目是由Z市住房和城乡建设局负责实施、建设工程指挥部(属市住建局)负责建设的项目,属于该市文化旅游新城片区的子项目,由一期工程和二期工程组成,项目拟建地涉及Z市Y区范围内的两个社区,需要征收土地和进行房屋拆迁。征地拆迁范围内涉及驾校、中石化加油站、艺术馆、钢材市场、机动车检测公司、驾驶员科目二考试中心、自闭症儿童康复中心及多处居民住宅等。道路建设项目范围所处位置之前属于乡村,虽然近年来该区域已被列为城区,纳入城市管理范围,引进了部分企业,原乡村亦更名为社区,但因距离市中心较远,仍具有鲜明的乡村特征,如居民居住在自建房屋内,依托土地进行生产耕作等。以Z市某市政道路建设项目(文中简称“该项目”)为例进行实地调研,通过调查问卷、座谈会以及面对面深度访谈等方式收集该项目涉及利益相关群体的意见和建议,实地考察当地社会稳定情况和社区治理现状,结合实际情况可以识别该项目的社会稳定风险点,发现社会稳定与社区治理实然层面存在的问题。

(一)社会稳定风险源的识别

利益相关群体是指因项目实施而受到影响的特殊群体,往往对项目具有直接或间接的利益诉求。根据相关程度主要分为直接利益相关群体和间接利益相关群体,根据主体不同可分为社会公众、监管机构、基层群众性自治组织及企事业单位。

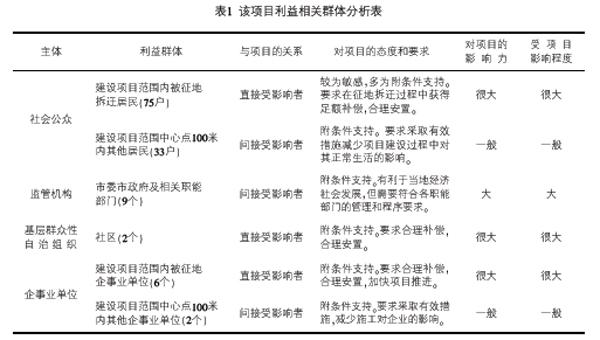

利益相关群体主要有建设项目范围内被征地拆迁居民、建设项目范围中心点100米以内除去被征地拆迁居民以外的其他居民、Z市市委市政府以及住房和城乡建设局等监管机构、建设项目范围内的社区、建设项目范围内被征地拆迁企事业单位以及建设项目范围中心点100米以内除去被征地拆迁单位以外的其他相关企事业单位(见上表)。

风险因素识别以社会公众、监管机构、基层群众性自治组织及其他企事业单位为基础,分别设计不同类型的调查问卷,并通过问卷调查与访谈相结合的方式对不同主体的情况进行统计。其一,建设项目范围内涉及征地拆迁的居民共计75户,同时以建设项目范围中心点向外扩散100米,有居民33户。其中向被征地拆迁居民发放问卷75份,收回有效问卷68份(有5户拒绝调查,有2户无法取得联系),回收率91%;向建设项目范围中心点向外扩散100米内的居民发放问卷33份,收回有效问卷33份,回收率100%。其二,向市财政局、市交通局、市自然资源局以及建设项目所在地街道办等监管机构发放问卷9份,收回问卷9份,回收率100%。其三,建设项目范围内共有两个社区,采取深入访谈的形式对社区居民委员会进行了调研。其四,向建设项目范围内被征地企事业单位发放问卷6份,收回问卷6份,回收率100%,同时向建设项目范围中心点向外扩散100米内的企事业单位发放问卷2份,回收问卷2份,回收率100%。

该项目为市政工程项目,就利益相关群体而言,涉及到多个不同群体。其中,被征地拆迁居民、当地基层群众性自治组织、被征地拆迁企事业单位作为该项目的直接受影响者对项目影响程度很大,同时受项目影响程度也很大。该项目监管机构作为项目的间接受影响者对项目影响程度较大,受项目影响程度也较大。该项目涉及利益相关群体广泛,实地调研以居民为核心,结合项目决策、征地拆迁、工程施工等项目全生命周期的特殊情况开展社会稳定风险调查,所选样本具有全面性、代表性。为确保所识别风险点的可靠性和可推论性,本文借助百分比计算等数理统计工具,从主体维度切入,对该项目社会稳定风险进行立体、可视的剖析,系统梳理该项目的社会稳定风险因素。

(二)社区面临“三治”分散治理现状

通过调研数据分析可知,当前该项目存在社会公众要求过高、监管机构监管不到位、基层群众性自治组织能力有限以及企事业单位利益诉求不统一等社会稳定风险。具体包括:

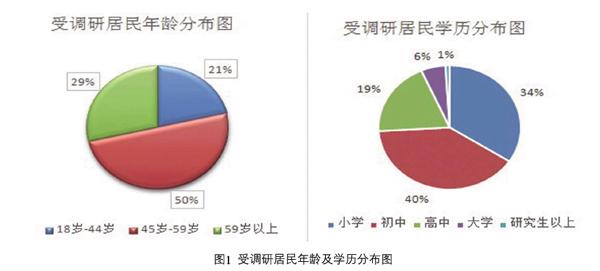

其一,社区居民参与能力不足、法治意识淡薄。首先,该项目所在社区空巢老人及留守儿童较多,沟通过程较为困难,对涉及征地拆迁补偿款等实际问题难以决断。如参与调研的居民主要为中老年人,占比达到79%,且学历较低,具有大学以上学历的仅有7%(见图1)。其次,当前社区居民法治意识相对淡薄,缺乏学习法律知识的途径,对征地拆迁补偿款的要求远超出Z市规范性文件所明确的标准。同时,在安置方式选择方面,坚持选择宅基地安置(该地地方性法规明确不能给予中心城区和风景名胜区核心区宅基地安置,参照城市国有土地上房屋征收补偿标准予以补偿),导致项目征地拆迁的难度较大。再次,部分居民重私利轻公益,对于公共服务项目持漠不关心的态度。

其二,监管机构对项目监管不力。一方面,由于社会稳定风险评估通常涉及人数多、范围广且利益关系复杂,因此,需要相关政府部门承担社会稳定风险评估的监督考核工作,但受制于地方经济考核指标等因素的影响,以结果为导向的社会稳定风险评估难以得出否定性结论进而达成“监管者”的监管目标。如Z市为推动旅游业发展,大力发展基础设施,新建了许多项目,在调研过程中发现(其他项目)存在征地拆迁补偿款未落实的情况并引发过社会矛盾,而针对该项目的评估结论却予以通过,由此存在监管不力问题。另一方面,由于社会稳定风险评估在实施过程中涉及内容多、影响面广,虽然各地制定的实施意见和操作细则已经对风险评估工作的职责分工作了明确规定,但因归责原则过于笼统,难以应对各部门具体职责交叉、相互掣肘的复杂现实。该项目在调研期间所在社区还发生了小范围的群体性事件①。此外,由于监管机构职能分散,没有建立起与居民之间的有效沟通机制,因而无法科学应对突发性群体事件。

其三,基层群众性自治组织经费有限,职能不清晰,导致社区治理效能较低。在调研中发现,当地社区存在经费有限、管理人员参与治理积极性不高等问题。因为经费不足,社区管理人员多为兼职且没有进行过系统的培训和学习,法治意识、管理能力等均有所欠缺;同时由于两个社区居民委员会之间管理职能不清晰,遇到问题时还存在相互推诿的情况,使得其难以成为连接基层政府与社会公众的纽带。

其四,企事业单位参与社区治理程度有限。目前,企事业单位较少参与社区公益活动,就本项目而言,当地企事业单位中仅有艺术馆举办过公益性展览,但由于未能較好地结合当地民俗,导致社区居民参与程度不高。其中,自闭症儿童康复中心和驾校均以解决人员、场所安置等作为同意征地拆迁的前提条件,换言之,该项目涉及的企事业单位关注的重心仍然局限于补偿标准和相关人员的安置,未能较好地承担起社会责任。

综上,当前参与社区治理的相关主体多立足于自身的需求,从单一的角度思考问题,由此形成了社区分散治理现状。即分散治理成为社会稳定风险的现实诱因,也是防范化解重大工程项目建设社会稳定风险应予关注的重点。

三、社会稳定风险治理“三治”分散的深层原因

结合Z市某市政道路建设项目实地调研结果发现,面对社区出现的公共事务,各个主体仅关注自身利益,缺乏融合共治的平台,社会公众、监管机构、基层群众性自治组织、企事业单位之间形成脱嵌状态。社区独特的现实情况加上不同主体复杂的利益诉求,不仅是社区治理之难点,也是引发社会稳定风险的深层原因。

(一)宏观:社会结构发生了变化

现代社会是风险社会,现代化和全球化使得风险具有不确定性和难控制性。[5]因此,防范化解社会稳定风险,是现代风险社会实现社区治理目标的现实需求。

费孝通先生描述的中国乡土社会,人口流动较少,是一种以亲密血缘关系为主导的封闭社会,其治理根植于亲密社群的人情关系,在这种环境中,社会公众具有较高的团结性。[6]相对封闭的社区环境,熟悉的社区成员形成了一种基于血缘、亲缘及地缘的人际信任关系(但值得注意的是,我国部分社区环境与乡村环境具有同质性,如在本研究中,尽管项目所在地更名为社区,但仍具有较为明显的乡村特征),这为传统社会的社区治理带来了一定的便利,社区治理的效率较高且效果良好。在传统社区中,社会公众的生存策略是结成群,他们信任和依赖的往往是封闭社区的熟人,这种熟人之间的人际信任使社会稳定具备地域性特征,而且封闭社区内部社会秩序相对稳定,但社会公众对社区区域外缺乏信任,容易引发区域间群体冲突和矛盾,[7]这种矛盾也成为社区治理的难点。

改革开放以来,我国社会发展进入转型期,传统社会结构发生了变化,社会成员逐渐从封闭的社区脱离,形成“脱域状态”。[8]具体而言,社会结构发生变化后,传统社区中团结的群体被分割成多个相对孤立的小群体,在排他性人际信任关系维系下,容易引发群体间不信任,[9]逐渐成为社会稳定风险的诱因。随着工业化和城市化进程的加快,在城市发展机遇和生活环境的吸引下,人员流动需求增加;交通运输等客观条件的改善为人员流动提供了便利,使社区大量青壮年群体外出务工,空巢老人和留守儿童成为社区治理的主要参与者。即人员流动成为社会关系脱离封闭式社区的主要方式。在城市化进程中,封闭的乡村环境逐渐被打破,城乡人员双向流动,城乡二元陌生人社会逐渐形成。如果利益诉求得不到支持,即容易引发群体性事件。加之市场的趋利性,使多个领域的社会矛盾交织在一起,经济发展的负外部性逐渐显现,出现了大量的社会问题,群体性事件、刑事犯罪事件等社会稳定风险不仅破坏了我国政治、经济秩序,也影响了经济社会的可持续发展。[10]

(二)微观:社区治理主体参与能力不足和法治秩序失灵

秩序是稳定的保证,由于我国城乡社会结构具有二元化特征,因此秩序也分为法治秩序和自治秩序两个领域,两大领域的秩序规则分别为国家法律体系和乡规民约体系。[11]在我国传统社会中,社区治理往往依赖于人与人之间自然形成的传统规则,而传统规则通常以乡规民约的形式呈现,强调克己修身和道德教化,诉诸法律引发诉讼则体现为教化的失败,被认为是一种可耻的事。[12]但社会结构发生的变化使乡规民约等传统规则被打破,在法治意识尚未完全形成的情况下,法治秩序和自治秩序可能面临双重失灵,影响社会稳定。

其一,社区治理主体参与能力不足。一方面,社区居民缺乏自治意识,社区治理依然停留在“维稳”的逻辑框架内,未形成社会矛盾“宜疏不宜堵”的治理思维,更没有形成制度化的有序参与通道,参与公共事务的程度较低。[13]如该项目所在地的两个社区,空巢老人和留守儿童是社区的主要成员,参与社区治理的能力不足且积极性不高。随着移动智能终端和自媒体的普及,大量外出务工的青壮年往往通过电话、微信、抖音等渠道获取社区治理信息,尽管信息传递的速度较快,但囿于传递过程信息损失及谣言等影响,使社区治理真实情况的传达较为困难。与此同时,由于社区主要成员参与能力有限,导致社区治理主体核心缺失。所有社区公共事务基本由社区干部决定,居民自治异化为社区干部自治。[14]另一方面,基层群众性自治组织难以有效发挥自治效能。该项目不仅存在街道办、征地拆迁中心以及市政工程建设指挥部等多个监管主体多头监管的现象,同时还面临着缺乏乡规民约等自治规范、自治权利受限、经费不足、工作任务繁重、管理方法不科学等问题。居民委员会类似于政府的下级机关,[15]影响了其自治权的行使。且由于管理人员不足,参与管理的积极性不高,对于社区治理心有余而力不足,因而难以发挥自治效能。

其二,法治秩序失灵。首先,监管机构存在违法违约行为。就Z市市政道路建设项目而言,由于监管机构之前曾存在拖欠被征地拆迁居民补偿款的行为,失信于民,严重地影响了政府公信力;地方立法存在不合理之处,如该市的地方立法明确中心城区的土地不能采取宅基地安置方式①,尽管在城市规划中该项目所在区域未来属于城区,但因距离市中心较远,居民多以自建房的形式居住,“一刀切”式的地方立法没有考虑到当地可能存在的特殊情形,引发了当地居民的抵触情绪。其次,社会公众缺少学法、知法、用法的途径,未形成良好的法治环境。部分居民认为土地是自己所有,享有买卖的自由,抵触政府征地拆迁。再次,有些居民在知晓项目需要征地拆迁后,以抢修抢建的方式恶意骗取补偿款,在監管机构依法拆除违章建筑时容易引发新的社会矛盾,引发群体性事件。

在经济社会高速发展的背景下,城乡加速融合,熟人社会向陌生人社会过渡,传统社区格局被打破。宏观上社会结构的变化使得社区治理面临新的形势,社区治理的直接对象利益诉求更为复杂,法治秩序失灵导致社区治理失序。因此,急需制定相应的措施,提高社区治理效能。

四、社会稳定风险治理的路径:“三治”融合

秩序是维护社会稳定的根基,社区秩序主要由自治和法治两部分构成,而自治和法治的有效实施与德治密不可分。因此,社会稳定风险治理应从社区分散治理现状出发,立足于社区不同的主体,集中解决自治、法治、德治分散治理的现实难题,而“三治”融合为社会稳定风险治理提供了路径(见图2)。

(一)营造广泛参与的自治环境

居民自治是基层社会治理的重要制度创新,居民广泛参与是实现社区治理目标的基础,也是化解社会稳定风险的关键。因此,不仅需要追求居民参与的“量”,更要保障居民参与的“质”,进一步筑牢“三治”融合的基础,形成居民广泛参与的社区环境,营造居民自治氛围,这样,才能实现社会稳定风险全生命周期的动态监管。其一,社区自治环境的营造离不开党的领导。基层党组织是社区治理的领导核心,这一领导核心能够统筹社区各个主体,实现统一管理,提高治理效率,优化治理效能。其二,居民广泛参与能够实现社区治理精细化。除居民委员会、村民委员会外,还可以建立和完善村务监督委员会、理事会、乡贤会等,进一步发挥社区范围内各个主体的主观能动性和积极性,加大社区事务的居民参与度。此外,还可以借助新媒体、短视频等渠道打造多样化、智能化的自治平台,营造良好的社会信任环境,方便社会公众进行公共事务管理、问题交流、教育宣传等活动。[16]其三,社区的企事业单位是社区治理的有效主体,在社区治理中能够发挥重要作用,其积极参与社区公共事务,也是提高社区认可度的方式之一。在“三治”融合过程中,三者不是分散而是有机统一的,自治是法治和德治的基础,而维护自治平台的稳定,还需要法治秩序的保障和道德理念的引领。[17]其四,广泛参与的自治环境有助于化解社会稳定风险。社会稳定风险具有高度不确定性,尽管社会公众情绪的集中爆发存在偶然性,但其往往存在一个长期而细微的量变过程,因而可以借助广泛的参与进行全生命周期的监测和干预。[18]参与式自治环境对于防范化解社会稳定风险意义重大,能够实现动态监测,进而确保社会公众与监管机构之间进行及时的信息互传,监管机构及时发现社会稳定风险点,建立切实可行的社会稳定应急预案,对社会稳定风险进行科学评估。

(二)强化社区治理的法治保障

对该项目涉及的监管机构而言,要坚持依法决策、依法管理、依法监督。建立法治秩序需要监管机构依法行政、科学行政,如政府部门配备法律顾问,可以为其决策提供合法、合理、可行的建议。为保障社会稳定风险治理的有效性,还需明确统一的监管机构,同时加强与各个职能部门相互协作。建立并完善覆盖城乡的基本公共法律服务体系,为群众提供优质高效的法律服务并逐步形成惠及全民的基本公共法律服务体系,[19]如加强社区法律帮扶服务等。社会稳定风险治理离不开社会矛盾的化解,基本公共法律服务体系的建立能够为化解矛盾提供强有力的保障。

对该项目涉及的社区而言,首先,应充分运用社区治理法律法规及相关政策。社区治理是涉及城乡经济、政治、文化、社会等各个方面的系统治理,因此,在该项目中,较为重要的是发挥乡规民约的约束作用,与地方立法相结合,将一部分具有普遍意义、运行效果良好的乡规民约升级为地方性法规,使社区治理有法可依,为社区治理提供切合实际的制度保障。[20]如Z市地方立法可以结合当地社会公众的诉求拓宽征地拆迁补偿渠道,而不是“一刀切”地采取货币补偿方式。其次,强化普法宣传,在社区形成知法、懂法、用法的良好氛围。同时,降低法律救济成本,如定期开展普法讲座,结合当地居民关心的征地拆迁、宅基地、公共服务和基础设施项目建设等开展普法宣传工作。

可见,社区治理应发挥法律法规等正式制度和乡规民约等非正式制度的作用,这就需要完善有关社区治理的法律法规,同时,结合当地实际情况形成符合实际的乡规民约,以此为社区治理提供法治保障。这样,社区居民的违法行为将受到“双重评价”:违法者不仅要受到国家法律的处罚,还要面对社区的负面评价和信誉“处罚”等。

(三)培育社区发展的德治理念

运用中国传统社会行之有效的基层治理方式,加强德治建设,筑牢社会根基,增强自治与法治的道德底蕴。[21]道德理念具有自发性、内化性的特点,通过道德感化的方式进行治理,以自发性感化替代“命令式”管理,能够有效化解社会矛盾,培养社区发展的德治理念。

其一,就该项目而言,明确德治主体,吸引青壮年回社区就业。注重发挥当地优势,不局限于第一产业,而是要推动第一、第二、第三产业融合发展,提高经济发展水平,为青壮年回社区就业创造机会。如Z市某市政道路建设项目可以依托当地旅游资源丰富的优势,吸引当地青壮年回社区就业,同时注重道德文化的培养,以实现化解社区矛盾之目标。

其二,丰富德治的内涵。社区是中华文化发源和传承的现实场域,道德文化具有正能量作用,因此,丰富德治的内涵可以促进经济社会发展,培养社会公众弘扬道德文化自觉,建立文化自信。[22]尽管社会结构发生了变化,但社区依然是一个相对封闭的空间,社会公众之间的交往是重复而长期的,社区内信息传递速度较快,社区成员普遍关注个人信誉度,因而具备德治发挥作用的良好条件,[23]德治具备现实性。一方面,要重视社区非正式制度的建立和完善,如以家户为单位制定符合实际的家风、家训,通过非正式性制度促进德治建设,由内向外约束社会公众的行为。[24]另一方面,文化振兴需要培育、发现社区中的“意见领袖”并赋予其相应的职能,进一步彰显“意见领袖”的价值并赋能社区治理,由外向内约束社会公众的行为。

其三,社区企事业单位需积极参与德治。一方面,社区企事业单位特别是企业应提高自身的经营能力,吸纳当地居民就业,为当地社区发展提供基础的资本、人才、技术供给,形成产业支撑、资本循环、科技驱动、人才齐全和市场健全的发展新格局,推动当地经济的健康发展。[25]另一方面,重视企事业单位的文化建设,以回馈社区的方式对待当地居民,增强企事业单位的社会责任感和使命感,通過企业文化建设提高企业与社区之间的凝聚力并成为实现德治的纽带。[26]Z市某市政道路建设项目所在社区企事业单位与社区治理脱节,没能发挥文化建设的积极作用,因此,需要企事业单位强化与社区的交流互动,积极参与到社区德治之中。

在德治理念的引领下,有助于社区居民道德素养整体提高,使之理性地认识社会稳定风险,进而夯实自治、法治、德治“三治”融合的文化基础。

总之,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,但发展的过程往往伴随着社会稳定风险,影响社会稳定。党的十九届五中全会提出,要把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程,防范和化解影响我国现代化进程的各种风险。实现社区治理现代化,科学应对基层社区的社会稳定风险,既是法治社会的基本要求,也是我国实现高质量发展的根本保障,自治、法治、德治“三治”融合能够为社会稳定风险治理提供现实路径。

【参考文献】

[1]李笃武.政治发展与社会稳定——转型时期中国社会稳定问题研究[M].上海:学林出版社,2006:81.

[2]胡象明,张丽颖.新中国70年社会稳定风险治理模式的探索与创新[J].行政论坛,2019,(4):13-21.

[3]佀咏梅.“三治融合”唱响乡村基层治理的“协奏曲”[J].人民论坛,2020,(Z1):106-107.

[4]侯宏伟,马培衢.“自治、法治、德治”三治融合体系下治理主体嵌入型共治机制的构建[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018,(6):141-146.

[5](德)乌克里希·贝克.风险社会—新的现代性之路[M].张文杰,何博闻译.南京:译林出版社,2018:7.

[6][12]费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008:88-94.

[7]郑也夫.信任论[M].北京:中信出版社,2015:135-149.

[8](英)安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾译.南京:译林出版社,2011:17-18.

[9](波蘭)彼得·什托姆普卡.信任一种社会学理论[M].程胜利译.北京:中华书局, 2005:154.

[10]曹峰,邵东珂,李贺楼,彭宗超,薛澜.我国社会稳定风险治理的评估框架与方法——基于社会生态系统的“环境—行为”视角[J].经济社会体制比较,2014,(4):184-200.

[11]杜承铭.论社会转型期乡土社会的法治[J].社会主义研究,2001,(4):94-97.

[13]马原.政策倡导与法治维稳:多元参与视角下的社会冲突治理[J].治理研究,2019,(5):114-121.

[14][24]李博.“一体两翼式”治理下的“三治”融合——以秦巴山区汉阴县T村为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,(1):111-120.

[15]彭向刚.我国村民自治存在的问题与对策探讨[J].吉林大学社会科学学报,2001,(1):83-89.

[16]黎梦兵,吴勇.新媒体的社会信任问题研究——基于“深度伪造”短视频视角[J].理论月刊,2020,(12):81-88.

[17]徐朝卫.“三治”融合实现乡村善治[J].人民论坛,2019,(16):70-71.

[18]洪宇翔,李从东.面向社会稳定风险治理的社会情绪共同体研究[J].情报杂志,2015,(4):116-121.

[19]卢跃东.构建“法治、德治、自治”基层社会治理模式[J].红旗文稿,2014,(24):28-29.

[20]房正宏.村民自治的困境与现实路径[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011,(5):23-28.

[21]施远涛,赵定东,何长缨.基层社会治理中的德治:功能定位、运行机制与发展路径——基于浙江温州的社会治理实践分析[J].浙江社会科学,2018,(8):75-82.

[22]张军.乡村价值定位与乡村振兴[J].中国农村经济,2018,(1):2-10.

[23]张维迎.信息、信任与法律[M].北京:三联书店,2003:15.

[25]李先军.乡村振兴中的企业参与:关系投资的视角[J].经济管理,2019,(11):38-54.

[26]马增林,王娇.乡村振兴战略背景下农村企业管理规范化研究[J].学习与探索,2018,(3):123-126.

(责任编辑:高 静)

An Empirical Study on the Integration Path of “Three Governance”

of Social Stability Risk Governance

Chen Qianhui,Wu Yong

Abstract:To prevent and resolve the risk of social stability is the focus of attention in the period of economic and social transformation in China, and it is also an important goal of community governance. From the perspective of risk management,this paper takes a municipal road construction project in Z City as an example to obtain the opinions and suggestions of stakeholders through field research,and identify the social stability risk of the project.Combined with the empirical data,we can see that the current community is facing the decentralized governance of autonomy,rule of law and rule of virtue.The reason lies in:the macro level of social structure has changed,the micro level of community governance subject participation ability is insufficient and the rule of law order failure“The integration” of “three governance” provides a new perspective for social stability risk governance,that is,taking autonomy as the platform,the rule of law as the guarantee, and the rule of virtue as the support to carry out social stability risk governance,so as to build a new pattern of grass-roots social stability and development.

Key words:“three governance” integration;social stability risk;community governance;risk management