大司天与明清温病代表医家之间的关系探讨

郭万林,康 严,张丰正

(西南医科大学中西医结合学院:1中医学;2针灸教研室,四川泸州 646000)

中医是在实践经验总结上的具有实用性、科学性的临床医学,经上千年发展,未有断绝,其间各类思想争鸣交映,众多流派林立互映,诸医家或以伤寒辨证,或以温病论治,或重温补、或偏清泻。医家学术思想,是吸收前代医学基础后,对个人行医经验的总结与凝炼。而医家的实践经验,离不开患者与疾病,也就是人与环境的整体。五运六气作为古人对宇宙、天地、万物、人与疾病的规律总结,对推导环境的时气、六淫有指导、线索作用。大司天是对60年的时间内的时值主气的概括,医家的行医时间多在1~2个大司天内,因此从大司天角度可对当时主气、物候变化进行分析,以分析当时疾病主气,从而推导一个医家学术思想形成的原因。本文意以明清时期温病学派代表医家为例,分析当时代表医家的学术思想与时值“大司天”之间相关性,以更好理解学术思想变化与五运六气理论。

1 大司天理论

五运六气理论于《黄帝内经》运气七篇中就已完整形成,其中六气的“司天”、“在泉”分别主上、下半年气候变化,“大司天”理论则是在此基础上,将“六气”重点放置于一周(60年)中,前30年为司天主气,后30 年为在泉主气,用以概括60 年内的物候、气象规律,以指导临床。其同样也可置于一大运(360年)乃至更广泛的时空范围内,以探寻自然生命规律,也为今人更好、更全面地认识、评价历代著名医家学术思想、用药经验及各流派思想开辟了新的角度,于今临床实践也有一定的指导意义,值得对此进行深入探析研究。

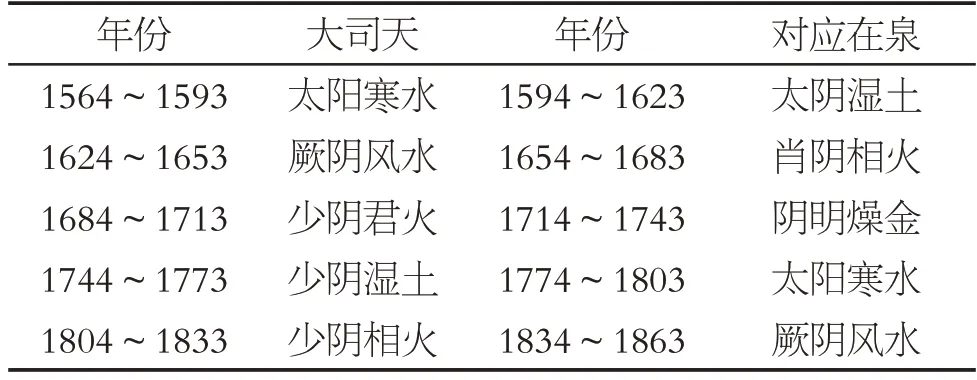

依陆懋修《世补斋医书》所著,其以薛应旂所撰《甲子会纪》所载的“黄帝八年”为起始年,以厥、少、太、少、阳、太次序各主六十年记,结合现今纪年,得出1564~1863年间的大司天如表1:

表1 1564~1863年大司天及在泉图

2 温病学派

温病学派是研究以外感温热病为中心的学术流派,分为温疫学派与温热学派。其学派相关理论于《黄帝内经》、《伤寒论》中即有相关论述,并于此后历代医家不断增添治疗温热疾病的经验总结,金元时期刘完素“六气皆从火化”思想与辛凉治法等理论为温病学派奠定基础。明清为温病发展鼎盛时期,有温疫学派代表的吴有性、戴天章、余霖,温热学派代表人物叶天士、薛雪、吴鞠通、王孟英等。

2.1 代表医家与大司天之间关系

2.1.1吴有性

吴有性为吴县人(今江苏苏州),生于1582 年,卒于1652 年。其于《温疫论》自序中一开篇即表明“夫温疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感”,后又叙述了崇祯年间(1628~1644 年),疫气流行于山东、浙省及南北两直,而时医守古法以伤寒治之以致“失治,枉死不可胜记”,故书中,吴有性突破原有“六淫致病”思想,提出“戾气”为疫病发生之本,阐述了其致病特点与辨证法,还提出了“邪伏膜原”之说及疫病的治则治法。

1594~1623年为为太阳寒水太阴湿土大司天,二者属阴,气候偏冷偏湿,民病寒湿,且结合竺可桢对此时期的气候研究,明清时期总体气候偏于寒冷[1],故同时期脱离伤寒所述的赵献可提出“温补命门”之说、张景岳重温补。据文献资料显示,崇祯年间(1640~1643)江苏疫病频发,4 年间共有37 个县次发生疫病[2],此前又有李自成、张献忠起义,天灾人祸,国乱民散。厥阴风木大司天之年,“风燥火热,胜复更作,蛰虫来见,流水不冰,热病行于下,风病行于上,风燥胜复,形于中”,气候炎热,民病热,故此间疫病为温热暑疫[3]。吴有性自年轻时就已开始行医,在此期间更是不顾他人劝阻亲临疫所,针对当时疫病横行而世医“守古法不合今病”、“以今病简古书”普遍运用伤寒治法以致民病无治而死的社会现象,此后循源探理,致力于疫病相关研究,于1642 年所著《温疫论》刊行。书中内容直指疫病,不拘于原有六淫致病说,提出疫病为感“戾气”所致,其研究内容具有独特性,故不同于其他医家所提出或从“伤寒”、或行“温补”之说。《温疫论》中不同于伤寒辨证治则与温补治法,而依据大司天风火之气以致的暑热疫病,阐明病因辨证治疗,其独特内容为治疗温热类疾病提供新辨证与治疗思路。

2.1.2戴天章

戴天章生于1644 年,为江苏上元人,认同吴有性观点,赞其“独辟鸿蒙,揭日月于中天”,而世医遇瘟疫,见其书而不用其法,仍拘于伤寒之法,揣其未得温病之辨证之法,故著《广瘟疫论》(约成于1675年),从辨证之气、色、脉、舌、神,治法之汗、清、下、和、补两方面区别伤寒与温病,且集理法方药为一体,卒于1722年。

戴天章所处时期于吴又可之后,为厥阴风木、少阳相火、少阴君火大司天之时,主气均为阳,厥阴主气,乘脾而火旺,民病脾土被抑、风气过亢;少阳相火主气,“火见燔焠”,民病“咳嚏、鼽衄,鼻窒日疡,寒热胕肿”、“心痛胃脘痛,厥逆膈不通”,且病“暴速”;少阴君火主气,火势盛,民病“喘呕、寒热、嚏鼽、衄、鼻窒……甚则疮疡燔灼”,此三者主气,阳气旺盛,民病多温,而时医却仍拘于“法不离伤寒,方必宗仲景”,而对《温疫论》仅停于“虽见其书,而不能信”,以致民病温仍以温药治之。对此,戴天章承吴有性于厥阴风木大司天主气中所述的疫病相关内容,撰《广瘟疫论》,于每一主题阐释伤寒与温病辨证、治法之不同,另述瘟疫而兼寒、风、暑时邪之不同,条理清晰,并于书中集理法方药于一体以治温病,且书中目录所述之症状与“民病”也极类似,与时大司天联系密切。

2.1.3余霖

余霖约生于1725 年,《疫疹一得》书中载时医“俱以伤寒立论,其于热疫一症,往往略而不讲……万人一法”,后“干隆甲申,予客中州,先君偶染时疫,为群医所误”,乃弃儒习医,著《疫疹一得》,论述疫病病因病机、临床症状、治法治则、方药;结合五运六气,认为自汉至清乃少阳主运,若逢少阴司天,疫病乃行;创造性提出“病后护理”;认为“非石膏不足以治热疫”,并独创“清瘟败毒饮”疗效显著,卒于1794年。

余霖中年习医,依据其生卒年,将其行医之年定于1744年后,即太阴湿土司天、太阳寒水在泉。结合竺可桢气候调查,1720 年至1840 年,为明清寒冷期中的相对温暖期[1],病气较寒冷期易于流行,其父于1764年感疫失治而亡,故转而攻疫。1764年,为少阳相火司天,厥阴风木在泉之年。凡此少阳司天之政,气化运行先天,天气正,地气扰,风乃暴举,木偃沙飞,炎火乃流,火木同德,上应荧惑岁星。往复之作,民病寒热疟泄。少阳司天,火淫所胜,则温气流行。此年虽处于太阴湿土的大司天背景下,然天之六气为火热淫气当令,温气流行,其《疫疹一得》,对于疫疹病因,则从运气学说中一年之五运六气出发,天有疠气,若火热相合,人不受其气,则为火热疫病。疫邪当属火热之邪,治以石膏以寒镇热,且书中所载清瘟败毒饮“凡一切火热……以此为主方……此为大寒解毒之剂”,其《瘟疫一得》中所载五十二病证皆由其加减。总结以上,此间余霖因其父研究疫病,以年五运六气中君相火相合,人不受其气以感疠气作为瘟疫病因,其医术发展方向不同于太阴大司天时,寒雨数至,阳光不治,“民病寒湿,腹满,身愤,胕肿,痞逆,寒厥拘急”内容,故此说明气候、疾病除有大司天统调之外,还受诸多因素,如年五运六气、地理环境、社会因素等的影响,不可以偏概全或按图索骥,对于疾病仍强调辨证论治;而医家所致力于研究的方向,也受诸多如历史发展、个人经历等的影响。

2.1.4叶天士

叶天士生于1666 年,于1696 年正式开业行医,卒于1745 年,其医著《温热论》脱胎《伤寒论》“六经辨证”,提出温病之“卫气营血”辨证、治疗,还提出舌、齿、斑疹、白㾦之辨证论治,《临证指南医案》语言精炼、用药特色鲜明,耐人寻味,二者均于后世影响深远。

叶天士独特、精当的辨证、方药于《临证指南医案》中尽显,此不叙述。首先叶天士自12 岁从父学医,此后好学勤闻,至十八岁,更十七师,从此深得“周扬俊四名家之精”,“学余杭陶华”,旁及东垣、子和、丹溪[4];生长于新安,且交涉甚广,故不可避免地汲取了新安名医汪机与程敬通的温病思想[4],这两者为他之后的行医及思想汇聚打下了基础。其正式行医是在1696年及之后,大司天为少阴君火与阳明燥金,少阴君火主气,“寒交暑,热加燥……热病生于上,清病生于下……民病咳喘,血溢血泄,鼽嚏目赤,眦疡,寒厥入胃,心痛、腰痛、腹大、嗌干、肿上”;阳明燥金主气,“天气急,地气明,阳专其令,炎暑大行……民病咳、嗌塞,寒热发暴,振栗癃闷”。二者主气,气候炎热,民易病温。故叶天士于《内经》、《伤寒论》、“六气化火”及前代诸医家温病思想理论基础上,创造性以“卫气营血”辨温病之证、并以此确定治法治则及用药,其治则从卫分之解表除温、气分之清泻里热,至营、血分之清营凉血,方药亦随之而变,全程强调祛除热邪,与时值大司天之火热之性相合。

2.1.5薛雪

薛雪生于1681 年,卒于1770 年。其一生所著众多,晚年著的《湿热条辨》于湿热病病因、病机、治法释义详炼,与叶天士温热病论述互为补充。

薛雪早年学有医术而未曾用以看病救人,至乾隆一年(1736)被推举进京会考以涉官场,后名落孙山,转而专心致力于医术。故其行医之年,以1736年及之后算起,故其主气为阳明燥金、太阴湿土。薛雪虽与叶天士同为江苏人,且同为王子接的入室弟子,但二者思想在温热病邪侧重上却又不同,除二者生长环境不同外,大司天之气不同,即1743 年之后的大司天为太阴湿土对薛雪的医学认识定产生了极大影响。薛雪个人尤重湿热病邪,从感邪途径、传变、诊断、治法详述湿热邪气,与大司天的火热大致相合,同时又有江苏地区湿热较重的地区特点。故薛雪对病邪认识侧重湿热而不同于叶天士的温热病邪,与太阴湿土大司天相合。

2.1.6吴鞠通

吴鞠通生于1758 年,卒于1836 年。其父值其十九岁病至不起,乃研方书,后识“外逐荣势,内忘身命”之论,乃“慨然弃举子业专事方术”,后有病温者,医治无效而亡,后得《温疫论》习之。癸丑岁时,值都下温疫行,治数十人活,而死于世俗者不可胜数,故行医于世,并“有志采辑历代名贤着述,去其驳杂,取其精微,间附己意,以及考验,合成一书”,多年始著《温病条辨》,以求有益于民,书中三焦辨证及诸多辛凉之剂于后世广泛运用,1813年刊行。

结合吴鞠通所生年份,其行医年间主要为太阳寒水、少阳相火主气。其著医书时,主要为太阳寒水主气,寒而有火复,“火气高明,心热烦,溢干、善渴、鼽嚏、喜悲数欠,热气妄行”,故“以正用伤寒法治温病之失”;此后为少阳相火主气,太阴来复,“寒乃时至,凉雨并起。民病寒中,外发疮疡,内为泄满……民病寒热,疟泄、聋瞑、呕吐、上怫、肿色变”。吴鞠通于《医医病书》中记有“以予一人之身,历中元则多火症,至下元则多寒症、燥症”,与司天主气大致相符,仍有出入,但其本人相当重视《内经》运气学说与后世三元运气论。

2.1.7王孟英

王孟英生于1808 年,三代学医,集前温病之大成,收集、整理自《内经》起至其今的相关温病论述,“以轩岐仲景之文为经,叶薛诸家之辩为纬”并加以个人阐发,著《温热经纬》;后于上海避乱时,“适霍乱大行,司命者罔知所措,死者实多”,元和金君簠斋欲以弭乱广搜《霍乱论》并请王孟英以订之,重名为《随息居重订霍乱论》,卒于1865年。

王孟英一生所处年限主气为少阳相火、厥阴风木,风火相生,其气盛,民多病此,且有之前诸多医家对于温病的相关论述基本形成温病学派理论体系,故结合临床,以内经、伤寒为经,以此前温病医家所述为纬,著《温热经纬》。霍乱一病,与1820年大流行于中国,后间有发,王孟英在前代总结上加以个人经验,认为其是暑秽蒸淫、感触“臭浊”所致[5],据现今研究,霍乱由霍乱细菌在肠道内释放大量外毒素所致,多发于夏季,也就是气候炎热之时,王孟英所处年代霍乱多发,除人们饮食污染外,气候偏热也是重要原因。总结此二者,王孟英所处年温热病多发,影响其个人行医,再结合前代温病相关研究,终成温病大家。

3 小 结

温病理论于内经、伤寒有过相关简述,此后也有医家补充方药,刘完素“火热论”思想也为其奠定了基础,但其真正发展形成,正于明清时期。吴有性因感当时社会动荡而疫病横行所著《温疫论》于1642年刊,为厥阴风木主气中,用于此后少阳相火所致热病仍有效;此后1744~1804年太阴湿土太阳寒水主气又居于明清时期相对温暖期,气候偏热,民亦病温,且温病医家均位于长江下游沿岸,气候偏湿热而多风,因此温病学派有一定理论基础,又于偏火热、多风、多燥、多湿气候中发展,理论体系不断完善,最终形成温病学派。

此外,大司天理论虽确实可指导现今分析历代医家思想及学术流派形成有指导作用,是除历史沿革、地理位置、气候、政治等方面外的又一新思路,但在具体分析医家时,也可看出大司天理论内容单一而匮乏、论证方法僵硬[6],不能因地制宜、论述范围宽广而笼统,不能具体指明,实用性需再做商榷。对于现今而言,大司天有一定的理论与实践指导意义,可帮助人们多角度理解古代医家思想、用药之变,对现今临床运用而言,生产力、科技的发展使现今人们活动的时空范围更为广泛,故于临床运用时不可僵硬套以六气模板,可适当参考其内容,但更重要的是辨证论治、灵活运用。