基于新发展理念的中国省域经济发展评估

王健 高铭

[摘要]构建基于新发展理念的经济发展评价体系,评估高质量发展水平,对把握经济社会发展方向和发展重点十分重要。从新发展理念的五大特征出发,结合经济发展面临的新形势、新要求,建立了包含30个三级指标的经济发展评估模型,以此评估中国各省区市的经济发展质量。结果显示,经济发展程度越高的地区整体得分越高,但发展程度较高的地区往往在经济增长结构、生态环境等维度的得分较低,需要着力解决产业结构、城乡结构、环境保护等方面发展不均衡的问题。发展相对落后的地区主要在经济发展动力上得分较低,因为这些地区的产业主要为劳动力、资源密集型产业,技术创新对经济增长的贡献不明显。这些地区可以发挥比较优势,通过承接发达省份的产业转移提高产业现代化水平,增强发展动力。

[关键词]评价体系;新发展理念;省域经济;区域发展

一、 引言

改革开放以来,中国经济经历了长达四十多年的高速增长,发展成就世界瞩目。但在经济高速增长的同时,一些长期积累的结构性问题也越来越突出。以往靠资源、资本等要素驱动的经济增长的速度不断放缓,产能过剩、生态环境恶化、资源紧缺等问题的严重性日益突显。中国经济迫切需要转变发展模式、提升发展质量,注重高质量和可持续发展。

2015年10月,习近平总书记在党的十八届五中全会上首次提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念1。中国第十三个五年发展规划中也明确提出要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念2。2020年11月,第十四个五年发展规划建议出台,新发展理念贯穿始终3。新发展理念对经济增长动力、增长效益、经济结构、创新能力、产业链现代化水平、区域协调发展等方面作出了要求。在这样的背景下,科学构建基于新发展理念的经济发展评价体系,评估中国各省份的发展质量,有利于贯彻落实新发展理念,推动中国经济高质量发展。

二、 研究现状

狭义的经济发展质量通常指经济增长速度、增长效率[1]。广义的发展质量则包含多种内容。刘树成指出从改革开放一开始的“又快又好”思想转变为“又好又快”是发展理念的重要变化,是全面落实科学发展观的本质要求[2]。对于如何衡量经济增长质量,主要可以分为以下两类方法:

一类使用全要素生产率(TFP)、技术进步率、经济增速等单一指标作为代理变量,衡量一国经济发展情况。郑京海等[3]将TFP分解为技术效率和技术进步,并指出中国经济增长速度比改革开放之前明显提高主要是由于TFP增长率由负转正。钞小静等[4]使用计量模型评估了TFP对中国经济增长的贡献作用。肖欢明[5]采用TFP测量经济增长质量,并在传统生产函数的要素基础上考虑了资源和环境投入。刘艳等[6]将技术效率作为经济高质量发展的重要指标,并采用包络分析法对中国技术效率进行了测算。盛来运等[7]基于传统生产函数测算中国的全要素生产率,并将其作为衡量经济发展质量的代理指标。

第二类则从经济的不同维度综合地测量经济增长质量。冷崇总[8]认为任何单一指标都无法全面评估经济发展质量,并提出要从发展效率、经济发展潜能、协调发展水平等方面构建综合评价体系。钞小静等[9-10]通过构建包含多维度指标的评价体系评估经济发展质量,主要维度包括增长结构、经济稳定性、福利分配和资源利用效率等。邹一南等[11]从新发展理念的五大特征出发构建了经济增长质量评价体系,以此测算中国在不同时期的经济发展方式的转变程度。其他类似的研究还包括何伟、宋明顺等、张红、詹新宇等[12-15],这些研究的区别在于每个维度下的具体指标选择不同以及权重计算不同。例如,任保平等[16]在钞小静等的研究基础上加入了国民素质这个维度。魏敏等[17]在衡量产业结构优化水平时使用了产业结构合理化和高级化两种底层指标;张震等[18]将新型产业发展情况作为高质量发展的重要评价指标;马茹等[19]在考虑经济运行稳定程度时考虑了企业和政府债务及风险应对情况。

三、 新发展理念下的评价体系

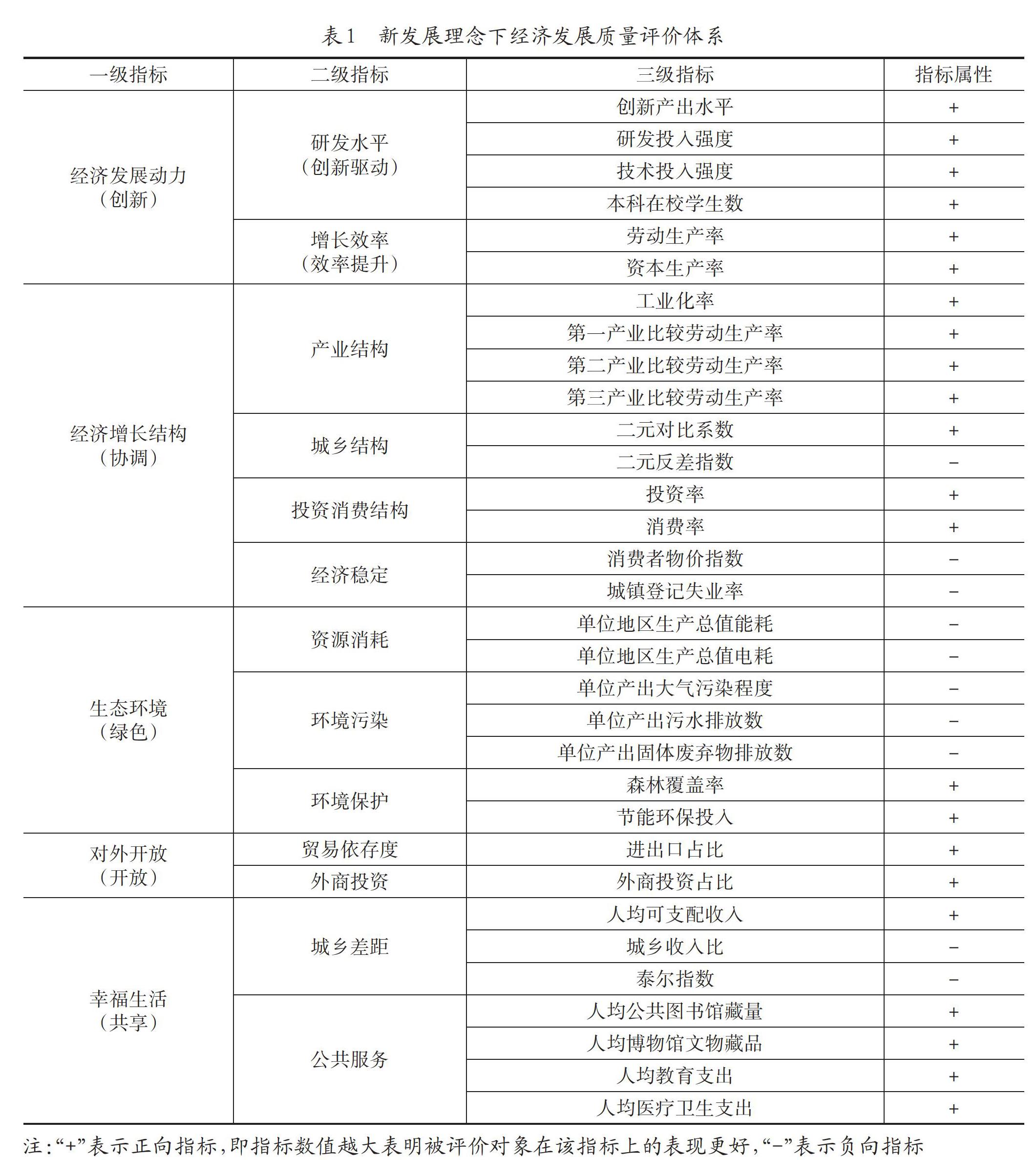

创新、协调、绿色、开放、共享是新发展理念的五大特征。其中,创新是引领未来经济发展的主要驱动力,包括人才创新活力、企业创新能力、科技创新体制机制等;协调是经济持續、稳定、健康发展的内在要求,包括区域协调发展、城乡协调发展等;绿色是经济社会可持续发展的必然要求,特别是在全球气候环境危机不断加剧、资源不断紧缺的背景下,提高绿色增长质量尤为重要。开放是实现经济增长的重要战略。在“双循环”的发展背景下,实现更高质量的对外开放,深度融入全球产业链、价值链是实现高质量发展的必然要求。共享是经济发展的根本目的。在已有经济质量评估研究的基础上,结合新发展理念的五大特征以及“十四五”规划建议,本文拟从经济发展动力、经济增长结构、生态环境、开放程度和幸福生活程度五个维度构建新发展理念下的经济发展评价体系(表1)。

1.指标体系

经济发展动力。与以往靠要素投入驱动的粗放型增长模式不同,新发展理念下的发展动力来自于创新驱动和效率提升。创新能力的大小可以通过专利、技术突破等创新产出来衡量,影响创新的主要因素包括人力资本水平、企业研发投入等。增长效率可以用劳动和资本生产率来衡量。

经济增长结构。增长结构主要考察整体经济是否协调发展。包括一、二、三产比例是否合理,区域发展、城乡发展水平是否均衡,居民生活、宏观经济运行的稳定性等。

生态环境。绿色增长质量是衡量经济发展水平的重要因素。特别是在我国作出2030年前碳达峰和2060年前碳中和的庄严承诺背景下,提高资源利用效率、壮大绿色经济,是实现经济高质量发展的必然要求。

对外开放。在“双循环”背景下,加大开放力度,提高开放质量,深度融入全球产业链、价值链,是实现新发展理念的关键。国际贸易规模是衡量一国参与国际经贸合作的重要指标。外商直接投资规模是检验一国开放水平和开放质量的最直接指标。

幸福生活程度。幸福生活程度这个指标用来衡量广大人民群众能否共享经济社会的发展成果。加快解决我国经济发展目前面临的收入差距大、城乡公共服务差距大等问题,是高质量发展的根本目的。

2. 指标处理与数据来源

本研究采用的数据主要来自《中国统计年鉴2018》以及各省区市2018年统计年鉴。由于数据标准的原因,排序中暂未考虑香港、澳门、台湾地区。在构建指标体系过程中,部分指标的取值可以直接获取,另外一部分指标取值则需要通过对相应指标进行计算得到。此外,对于数据中存在的缺失值,本文主要使用平均数插值、线性回归插值进行插补,数据标准化则采用极值标准化方法。

对评价体系中正向指标的标准化处理方式如下:

负向指标的标准化方法如下:

其中,[xij]表示样本数据中第[i]个地区第[j]个变量的取值。[max(x)]和[min(x)]分别表示变量[x]所有取值中的最大值和最小值。

在经济发展动力维度下,创新产出水平使用各省区市国内三种专利申请授权数量作为代理变量,研发投入强度使用分地区规模以上工业企业研究与实验发展(R&D)经费与地区生产总值比重作为代理变量,技术投入强度使用一般公共预算支出中的科学技术支出与一般公共预算支出总额的比值来衡量。本科在校学生数可以从统计数据中直接获取得到。劳动生产率计算方式为地区生产总值与地区就业总人数的比值,资本生产率为地区生产总值与全社会固定资产投资的比重。

在经济增长结构维度下,消费者物价指数和城镇登记失业率可以直接从统计数据中获取,其他指标则需要通过指标间接计算得到。工业化率用非农产业(第二、三产业)就业人数与地区就业总人数的比值表示。第一(二、三)产业比较劳动生产率计算方式为第一(二、三)产业产值比重除以第一(二、三)产业就业比重。农业(第一产业)比较劳动生产率与非农业(第二和第三产业)比较劳动生产率的比值即为二元对比系数。在计算二元反差指数时,先分别计算非农业(第二和第三产业)产值的比重,以及非农业就业的比重,二者之差后取绝对值即为二元反差指数。投资率和消费率的计算相对简单,根据GDP核算支出法中的资本形成总额与最终消费支出分别除以地区生产总值即可计算得到。

在生态环境维度下,单位地区生产总值能耗、电耗分别使用各地区能源消费总量、电力消费总量与地区生产总值的比值进行计算。主要废气污染物包括二氧化碳、氮氧化物和烟(粉)尘。本文直接使用氮氧化物排放总量与地区生产总值的比重衡量单位产出大气污染程度。单位产出污水和固定废弃物排放则分别使用工业废水总量与工业废弃物产出量与地区生产总值的比重来计算。在环境保护的代理指标中,森林覆盖率可以直接从数据中获取,节能环保投入则使用政府一般公共预算支出中的节能环保支出总额与财政支出总额的比重来计算。在对外开放中,贸易依存度和外商投资分别使用各地区进出口总额和外商投资总额占地区生产总值的比重来计算。

在幸福生活维度下,人均可支配收入、人均公共图书馆藏量、人均博物馆文物藏品、人均教育支出和人均医疗卫生支出都可以直接从统计数据中获取得到。城乡收入比定义为城镇人均可支配收入除以农村人均可支配收入。泰尔指数的计算参考王少平等[20]的研究中的定义和计算方式,即:

[i]=1,2,分别表示城镇和农村,[zit]表示[t]时期的人口总数,[zt]表示[t]时期的总人口,[pit]表示城鎮和农村的总收入,[pt]表示[t]时期的总收入。

3. 权重计算

在综合评价中,指标权重的确定是构建评价指标体系的重要环节,权重直接反映了各个指标在评价体系中的影响程度。常见的权重计算方式分为两种:主观赋权法,即根据专家知识和经验主观判断各项指标在体系中的权重,例如层次分析法[21-23]、最小平方法等。客观赋权法,主要通过数据自身包含的信息确定各项指标的权重,例如熵值法、主成分分析法、复相关系数法等。本文采用熵值法确定指标权重。假设评价对象包含[n]个地区,共有[m]个评价指标。样本矩阵记为[X=(Xij)]。在对矩阵进行计算时需要先对数据进行标准化、正向化等处理。为简单记,将进行预处理后的数据仍然记为[X]。计算第[j]项指标下第[i]个地区指标值的比重[pij],其中[pij=xij/sum_i(xij)]。由此可得到第[j]项指标的熵值为:

第[j]项指标的信息效用价值可以表示为[dj=1-ej]。第[j]项指标最终的权重可表示为[wj=dj/jdj]。第[i]个地区的综合评价结果可以表示为[fi=j(wj×xij)]。

四、 评价结果

1. 经济发展动力

经济发展动力主要考察各省区市在研发水平和增长效率两方面的情况,各省区市的评分情况如表2所示。可以看出,经济发展水平高的地区在该维度下的得分较高,发展相对落后的地区则得分较低。

以上结果与各省区市的经济发展现状相符合。经济发展动力排名靠前的广东、上海、江苏等地区高科技企业比较集中,技术、管理水平先进,劳动和资本生产率相对较高,从图1和图2各省区市的专利授权数和企业R&D研发经费的数据中也可以看出相同趋势。相比之下,排名靠后的西藏、青海等地区发展水平相对较低,缺乏高科技的制造业和生产性服务企业,因此在创新和效率方面相对落后。

2. 经济增长结构

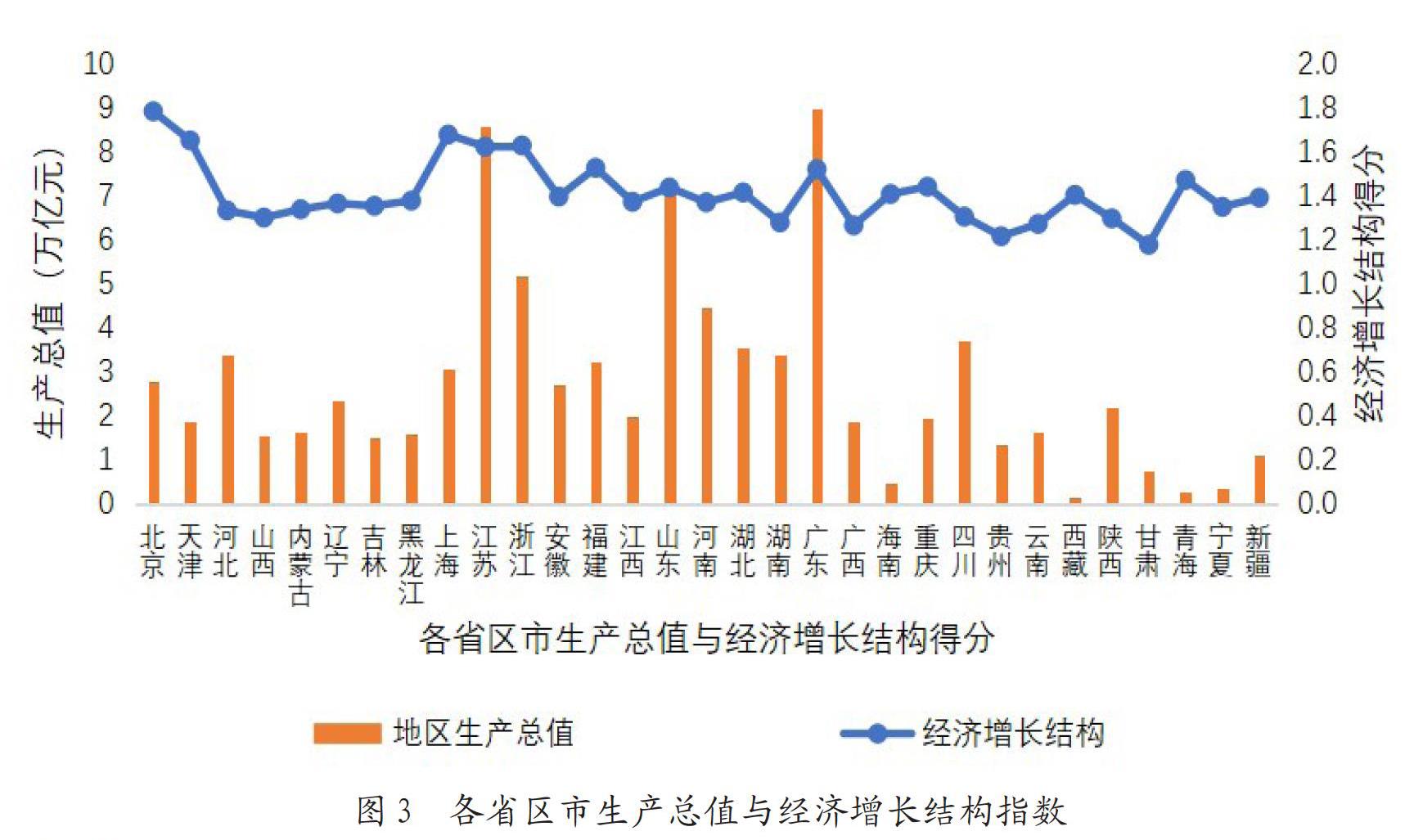

经济增长结构主要从产业结构、城乡结构、投资消费结构和经济稳定四个方面衡量各省区市的协调发展情况。表3给出了各省市区的经济增长结构指数及排序情况。与经济发展动力不同,增长结构的得分与地区发展程度没有显著的关系。例如,青海、西藏等发展相对落后的地区得分却相对靠前。

比于经济发展动力,各省区市在经济增长结构上的差异相对较小。此外,各省区市经济增长结构的表现与经济发展程度不存在显著相关关系,见图3。其中,浙江、江苏、山东等经济总量较高的地区在经济增长结构中的排名处于中上游水平。

3. 生态环境

生态环境主要衡量各地区经济发展过程中的资源消耗、环境保护等情况。表4列出了各省区市生态环境指数的得分情况以及排名。由于该维度下不仅考虑了资源利用效率,也考虑了生态环境情况,该维度下的得分与经济发展程度也不存在显著相关关系。

4. 对外开放

对外开放主要衡量各个地区经济发展与国外经济体的联系程度,主要包括贸易依存度和外商投资两个指标。表5展示了各省区市的对外开放指数及排名。从表5中可以看出,沿海省份在该维度下的得分较高,这是因为沿海地区具有显著的区位优势,开展对外贸易的条件得天独厚。此外,作为中国对外开放的大门,很多沿海地区都具有优越的招商引资政策,因此也是外资进入中国的窗口。

从区域分布上看,沿海地区的对外开放程度显著高于内陆地区,对外开放指数排名前十位的地区除北京外,其余九个均来自沿海地区,这些结果与各省市区的实际发展情况相符。相比于内陆省份,沿海地区在对外贸易中运输成本更低,在吸引外资方面更具有区位优势。另外,各省区市对外开放程度与地区经济总量具有显著的正向关系,如图4所示。对外开放程度较高的地区进出口贸易相对较高,面对巨大的国际市场,企业倾向于提高生产能力,增加产出,从而促进地区经济增长。外商投资也进一步扩大了地区的投资需求,同时外商投资带来的技术、管理经验等外溢效应也对企业生产能力的提高具有正向促进作用。

5. 幸福生活

幸福生活衡量广大人民群众在经济社会发展过程中的获得感和幸福感程度,包括城乡差距和公共服务两个方面。表6列出了各省区市幸福生活指数和排名。整体上看,经济发展程度较高的地区往往幸福生活程度也高,因为这些地区的居民人均可支配收入较高,而且这些地区的教育、医疗、文化等公共设施也相对完善。但同时,也有一些地区虽然经济发展程度不高,但由于收入差距小等因素,使得这些地区的幸福生活程度也具有较高水平。

从整体上看,幸福生活程度与可支配收入呈现明显的正向关系,发展程度较高的上海、北京、天津等地区幸福生活程度均位于前列,如图5所示。人均可支配收入高表明人民具有较高的消费能力,相较于其他省区市更能满足自身的物质需求。同时经济发展程度较高的省区市政府财政收入水平相对较高,因此能够提供更多的医疗、教育等公共服务产品,为人民生活提供便利。此外,由于城乡差距过大会降低居民幸福生活感,相应的幸福生活指数得分也会偏低,所以幸福生活同样也衡量了城乡差距。例如,样本数据中山东、湖北、湖南的人均可支配收入在31个省区市中排名分别为第9、第12、第13位,这三个省份的幸福生活指数排名则分别为第13、第11和第28位。

6. 综合评价结果

综合经济发展动力、经济增长结构、生态环境、对外开放和幸福生活五个维度的评价结果即可得到各个省区市整体评价结果,表7给出了熵值法下评价体系中各个基础指标的权重。

表8给出了各省区市在高质量发展评价体系下的综合得分,整体上看,经济发展程度高的地区的综合得分也高,发展相对落后的地区综合得分较低。经济发展程度较高的地区,政府财政收入相对较高,因此可以完善各项基础设施,加大公共产品供给,提高人民生活便利度。这些地区的人均可支配收入较发展落后地区的人均可支配收入高,人民群众可以消费更多的产品,从而提高了生活幸福感。

同时,各省区市的综合得分排名与地区生产总值或人均可支配收入的排名并不完全一致。图6展示了各地区高质量发展指数与人均可支配收入的走势图,表9列出了根据各地区高质量发展指数以及人均可支配收入取值得到的排名。从中可以看出,两者排名差距最大的地区分别为内蒙古、西藏、湖南和陕西。这四个地区的高质量发展指数排名分别为第24、第22、第20和第13位,相应的人均可支配收入排名分别为第10、第31、第13和第20位。其中,内蒙古两项排名相差14位,西藏相差9位,湖南和陕西两项相差均为7位。以内蒙古地区为例,从各个子维度的得分情况来看,内蒙古在经济发展动力、对外开放和生态环境指数上的排名比较靠后,分别为第23、第26和第26位。这表明内蒙古地区虽然人均可支配收入较高,但是经济增长主要靠生产要素的投入驱动,单位产值能耗较高,经济创新能力较差。此外,内蒙古地区的能源消耗效率较低,且环境保护重视程度不够。这表明创新增长动力,绿色发展等因素也是衡量一个地区高质量发展的重要因素。

五、 结论与政策建议

贯彻新发展理念是中国经济社会发展进入新阶段后的必然要求。本文从新发展理念的五大特征出发,构建了含有30个三级指标的经济发展质量评价体系。在指标选取过程中,以创新、协调、绿色、开放和共享为基础,同时结合了经济发展面临的新形势、新要求。在計算指标权重时采用了熵值法,利用数据自身信息量的大小作为指标权重的衡量标准。利用搭建的评价体系对中国各省区市的经济发展质量进行了评估。结果显示,从整体上看,地区经济发展程度越高,地区高质量发展指数得分越高。这表明经济持续发展是地区高质量发展的重要条件。经济发展程度高的地区,人均可支配收入也相对较高,因此消费水平也相应得到提高。此外,经济发展程度高的地区政府财政支出较其他地区更高,从而能更好地提供各类公共产品,提高居民的生活便利水平。但是,高质量发展与地区发展程度并不完全一致,经济增长结构、生态环境等因素对评价各个地区是否高质量发展也具有重要作用。例如,广东、江苏、山东等地区经济总量排名靠前,但从经济增长结构指数来看,这几个地区的排名分别为第7、第5和第10,表明这些地区在调整产业结构、改变经济增长模式方面仍然需要改善。从生态环境维度的结果也可以得到相似结论,江苏、山东的排名分别为第13、第20位,与两者的经济总量排名相差较大。这也表明传统的依靠生产要素粗放式投入的经济增长方式不符合新时代经济高质量发展的要求,减少能源消耗、加强生态环境保护等是这些地区提高发展质量的重要措施。

评价体系较为全面地反映了经济高质量发展的各个方面,同时也符合各地区的经济发展现状。发展是解决一切问题的基础,例如新疆、宁夏、青海等地区,需要继续加强经济建设,提高生产力。这些地区可以通过发挥后发优势,通过承接东部沿海地区发达省区市的产业转移,发展方向逐渐从劳动、资源密集型的产业转向资本和技术密集型的现代化制造业。江苏、浙江、山东等地区产业链完备,制造业发达,未来应聚焦提高创新发展动力、提高能源使用效率,依托沿海优势,发展精密制造、生物材料、汽车制造等高端装备制造业。北京、上海、天津等地区应着力发展金融、健康、生物医疗等高端服务业,同时不断完善经济增长结构,加强不同产业间的协调发展。

参考文献:

[1] 刘亚建.我国经济增长效率分析[J].思想战线,2002(4):30-33.

[2] 刘树成.论又好又快发展[J].经济研究,2007(6):4-13.

[3] 郑京海,胡鞍钢.中国改革时期省际生产率增长变化的实证分析(1979—2001年)[J].经济学,2005(1):263-296.

[4] 钞小静,任保平.中国的经济转型与经济增长质量:基于TFP贡献的考察[J].当代经济科学,2008(4):23-29.

[5] 肖欢明.基于绿色GDP的我国经济增长质量测度[J].统计与决策,2014(9):27-29.

[6] 刘艳,马占新.基于省际面板数据的我国经济增长质量测度与分析[J].中国物价,2014(1):45-47.

[7] 盛来运,李拓,毛盛勇,等.中国全要素生产率测算与经济增长前景预测[J].统计与信息论坛,2018,33(12):3-11.

[8] 冷崇总.构建经济发展质量评价指标体系[J].宏观经济管理,2008(4):43-45.

[9] 钞小静,惠康.中国经济增长质量的测度[J].数量经济技术经济研究,2009,26(6):75-86.

[10] 钞小静,任保平.中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J].经济研究,2011,46(4):26-40.

[11] 邹一南,赵俊豪.中国经济发展方式转变指标体系的构建与测度[J].统计与决策,2017(23):36-39.

[12] 何伟.中国区域经济发展质量综合评价[J].中南财经政法大学学报,2013(4):49-56.

[13] 宋明顺,张霞,易荣华,等.经济发展质量评价体系研究及应用[J].经济学家,2015(02):35-43.

[14] 张红.长江经济带经济发展质量测度研究[J].上海金融,2015(12):19-24.

[15] 詹新宇,崔培培.中国省际经济增长质量的测度与评价——基于“五大发展理念”的实证分析[J].财政研究,2016(8):40-53.

[16] 任保平,李梦欣.我国主要城市经济增长质量的状态、特征和比较[J].中共中央党校学报,2017,21(6):107-118.

[17] 魏敏,李书昊.新常态下中国经济增长质量的评价体系构建与测度[J].经济学家,2018(4):19-26.

[18] 张震,刘雪梦.新时代我国15个副省级城市经济高质量发展评价体系构建与测度[J].经济问题探索,2019(6):20-31.

[19] 马茹,罗晖,王宏伟,等.中国区域经济高质量发展评价指标体系及测度研究[J].中国软科学,2019(7):60-67.

[20] 王少平,欧阳志刚.中国城乡收入差距对实际经济增长的阈值效应[J].中国社会科学,2008(2):54-66.

[21] 吴殿廷,李东方.层次分析法的不足及其改进的途径[J].北京师范大学学报(自然科学版),2004(2):264-268.

[22] 常建娥,蒋太立.层次分析法确定权重的研究[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2007(1):153-156.

[23] 李慧玲,董小刚,秦喜文.论高校教师教学质量评价方法[J].现代教育科学,2010(11):162-163.

Evaluation of Chinese Provincial Economic Development

based on the New Development Philosophy

Abstract:Constructing an economic development evaluation system based on the new development philosophy and assessing the level of high-quality development is of great significance to the comprehensive implementation of the new development philosophy. Starting from the five major characteristics of the new development philosophy, this paper establishes an economic development evaluation model with 30 three-level indicators based on the new situation and new requirements facing economic development which is used to evaluate the quality of economic development in China′s provinces. The results show that the higher the degree of economic development is, the higher the score of the regional development index is, which shows that economic development is an important condition for high-quality development. However, provinces with a higher degree of development often score lower in terms of economic structure, ecological environment and other dimensions. It is necessary to focus on solving the imbalance in industry structure, urban-rural structure and environmental protection. The least developed provinces mainly score lower in terms of economic motivation because the industries in these areas are mainly labor and resource-intensive industries, and the main driving force for development is factor input rather than innovation. These regions can give full play to their comparative advantages and realize industrial transformation and enhance their development momentum by undertaking industrial transfer from developed provinces.

Key words:evaluation system;the new development philosophy;provincial economy;regional development

作者簡介:王健(1989-),男,北京大学光华管理学院博士,全球能源互联网发展合作组织高级工程师,经济师,研究方向为宏观经济政策、产业政策、能源经济;高铭(1988-),男,北京大学光华管理学院博士,全球能源互联网发展合作组织工程师,研究方向为风险投资、行为金融、资产定价等。

(收稿日期:2021-01-07 责任编辑:殷 俊)