基于层次分析法的江苏省城市综合资源承载力评价

吴舒璇

摘 要:随着城市化进程的加快,资源环境的约束不断趋紧,给城市综合资源承载力带来的压力也不断增大。在此背景下,选取江苏省13个城市为研究对象,设立社会环境承载力、自然环境承载力两个一级指标,下设共26个具体指标,建立江苏省城市综合资源承载力指标体系,基于层次分析法和聚类分析法计算得分并进行评价,结合实际提出强化节能减排意识、提高资源利用效率、优化产业结构等对策建议,以期提高江苏省城市综合资源承载力水平,实现可持续发展。

关键词:城市;综合资源承载力;评价分析;对策建议

中图分类号:F299.21 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2021)13-0048-04

引言

十九大报告中提出,要以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,提高城市精细化管理水平。在2019年的中央经济工作会议上,习近平总书记明确提出了提高中心城市和城市群综合承载能力的战略任务。随着城市化进程的加快,城市中资源短缺、环境恶化等发展问题日益凸显,严重威胁到城市的可持续发展能力。江苏省的GDP水平长年稳居全国前列,但在快速发展的过程中,城市综合资源承载力的脆弱也逐渐显现,例如全省垃圾处理能力总缺口达9 860吨。因此,研究江苏省城市综合资源承载力,对于江苏省在资源和环境的约束下实现区域经济可持续发展有着重要的意义。

20世纪60年代,资源短缺、环境污染等全球性问题爆发,人们逐渐把承载力的研究范围扩大到人类活动对于生态系统的影响。1972年,Meadows等在著作《增长的极限》中探讨了环境、资源和全球人口承载容量之间的基本联系;20世纪70年代之后,联合国粮农组织和教科文组织开展了区域土地承载力的有关研究,由此引领学界的研究方向转向区域和城市领域[1];1995年Arrow发表《经济增长、承载力和环境》一文,更是引起了环境承载力研究的热潮[2]。

我国关于承载力方面的研究起步较晚,相关研究初期聚焦于土地资源。1989—1994年国家土地管理局与联合国开发计划署、粮农组织共同运用农业生态区法对土地生产潜力和人口承载潜力进行研究[3];1996—2000年中国科学院地理科学与资源研究所主持的“中国农业资源综合生产能力与人口承载能力研究”,对不同时间尺度的中国农业资源综合生产能力和人口承载能力进行了系列评估[4]。

近年来,我国学者也运用不同的定量分析方法对各省市的城市承载力进行研究。付云鹏等(2016)用主成分分析法确定各个指标的权重,对我国15个副省级城市的资源承载力进行研究[5];吴艳艳(2018)通过熵权决策赋值法、耦合模型、压力模型分析哈尔滨市综合资源环境承载状态的動态变化[6];权泉等(2018)运用熵权法度量评价指标的权重,再运用TOPSIS法确定评价对象的排序,对四川省城市群的综合承载力进行测度研究[7];尚勇敏等(2019)运用状态空间模型,对长江经济带城市资源环境承载力进行测定[8]。

本文以江苏省13个城市多项资源环境指标为基础,构建江苏省城市综合资源承载力指标体系,运用层次分析法、聚类分析法对江苏省城市综合资源承载力进行定量研究,最后针对数据分析的结果,为提升江苏省城市综合资源承载力提出对策和建议。

一、江苏省城市综合资源承载力指标体系的构建

(一)评价指标体系的构建

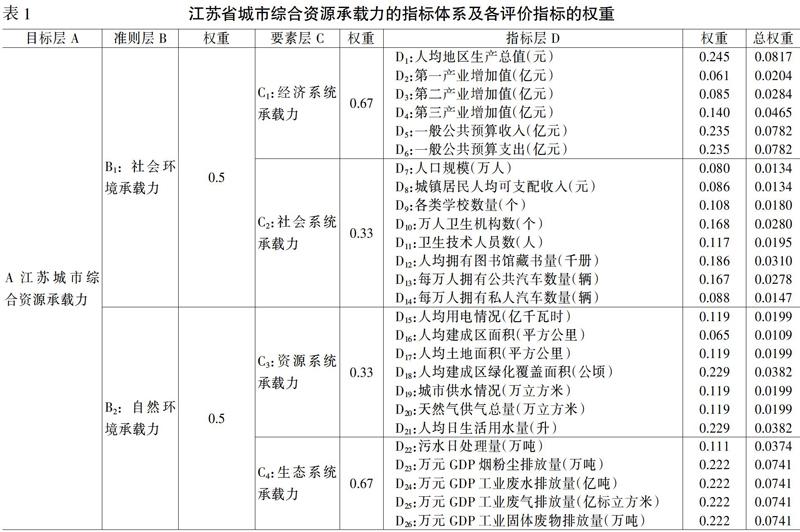

本文构建的指标体系中,将综合资源承载力设为目标层。目标层下设有准则层,分为社会环境和自然环境承载力。准则层下设有要素层,分为经济、社会、资源、生态系统承载力,要素层下选取26个具体指标如下页表1所示。

(二)评价指标权重的确定

本文运用层次分析法对各项指标进行权重分配,即将研究的问题分解成不同的组成因素,构建出一个多层次的分析结构模型,并请专家根据因素间的关系和影响进行评判,采用在同一层次的各因素间进行两两相互比较,建立判断矩阵;然后对于每一个比较阵计算最大特征值及对应特征向量,得出各层次对于上一层次的组合权向量。

二、江苏省城市综合资源承载力评价及分析

(一)数据来源

本文所统计的数据来源于《江苏统计年鉴(2019)》以及江苏省各市的统计年鉴,并对原始数据进行统一量纲的处理。

(二)江苏省各市综合资源承载力指标得分的具体计算方法

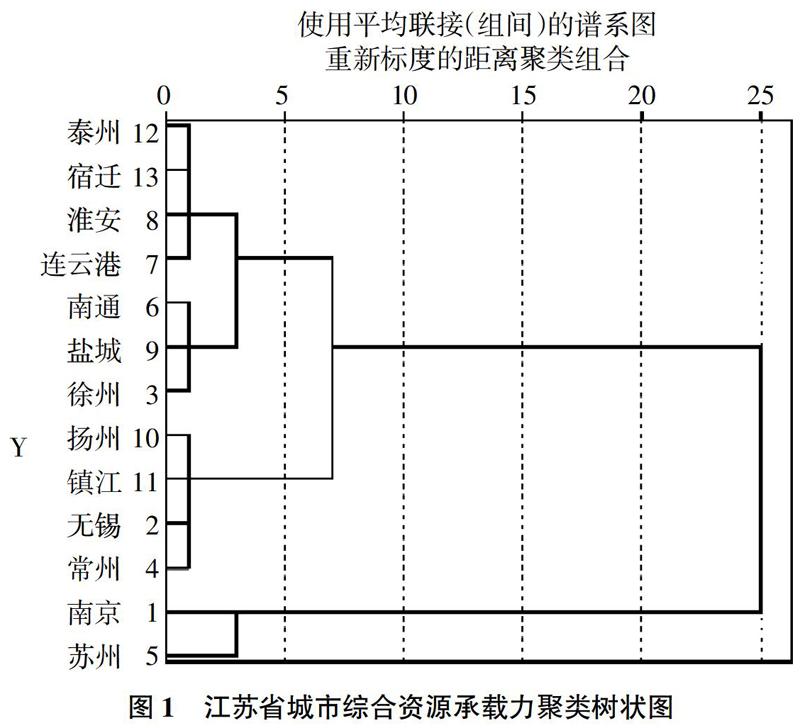

计算出江苏省十三市综合资源承载力的综合得分以及排序如表2所示。运用SPSS 26.0软件,对综合得分进行聚类分析如下页图1所示。

(三)江苏省城市综合资源承载力评价结果分析

对江苏省各市的承载力总得分进行聚类分析,其中,南京、苏州聚为第一类;无锡、常州、镇江、扬州聚为第二类;徐州、南通、盐城、淮安、泰州、宿迁、连云港则聚为第三类。

第一,在社会环境承载力(B1)方面,苏州、南京、无锡的排名位居前列,而盐城、淮安、连云港、宿迁位次靠后。具体来看,苏州、南京、无锡在经济系统承载力(C1)上的表现较好,2018年这三个城市的地区生产总值都达到10 000亿元以上,淮安、连云港、宿迁等苏北地区城市在经济水平上相对较弱。此外,苏州、南京、无锡在社会系统承载力(C2)上表现较好,文教、卫生、交通等方面的社会服务都有着较大的容量,而淮安、泰州、连云港、宿迁的社会资源则较为欠缺。第二,在自然环境承载力(B2)方面,苏州、南京、常州排名靠前,淮安、连云港、泰州则排名靠后。其中,在资源系统承载力(C3)方面,南京、苏州、连云港有较大的优势,土地、天然气、水资源都很充足,其中南京、苏州的供水总量均达10亿立方米以上,天然气供气总量均达25亿立方米以上,扬州、常州、镇江排名靠后,镇江的土地资源尤其匮乏;在生态系统承载力(C4)方面,苏州、常州、镇江排名靠前,对工业三废排放量的控制较为有力,生态文明建设效果较好,而淮安、泰州、连云港的名次靠后。

总体来看,第一类中,南京、苏州这两个城市综合资源承载力水平较高,在发展经济的同时能兼顾资源环境;第二类中,无锡、镇江、常州为苏南城市,扬州为苏中城市;第三类中的城市大多位于苏中苏北地区,综合资源承载力水平总体较弱。部分城市,如连云港市,在资源系统承载力上居于第3位,表明其资源配置的效率较高,可以作为推动城市发展的重要力量。而镇江市在资源系统承载力上处于第13位,表明其土地、水电资源较为紧缺,在未来的城市发展规划中应注意这方面的限制。

三、提升江苏省城市综合资源承载力的对策与建议

(一)强化节能减排意识

居民的日常生活和企业的生产活动对能源消耗、污染排放有着重要的影响。镇江市的资源相对匮乏,针对这样规模较小的城市,可以考虑从节流的角度提升资源承载力。居民方面,可以大力推广节能产品的销售,在社区组织有关宣传活动,如向居民建议尽量选择公共交通出行、较低楼层间走楼梯等。企业方面,对使用清洁能源、可再生能源的企业提供政策扶持,健全节能减排监管体系,重点关注一些高耗能产业。

(二)提高资源利用效率

城市资源是有限的,因此,用同样的资源获取更多的产出才能提高城市承载力。江苏省地方政府可以利用高科技手段,构建电子政务系统,进行精细化管理,建设智慧城市。南京市设立的智观大数据中心,使用云处理的技术自动实时聚集、高效分析挖掘,以实现动态管理,这一做法对于提高资源承载力具有较高的实践价值。此外,还可以引进新工艺、新技术,在生产中二次利用废弃资源。

(三)优化产业结构,转变发展方式

2018年江苏省第二产业增加值占GDP比重为44.5%,比重较大。第二产业尤其是工业的发展能耗较大,从而调整产业结构、提高第三产业比重也是提高城市承载力水平的途径之一。苏南地区应该大力发展技术密集型产业,如机器人工业、电子信息业等,苏中苏北地区可以努力减少高耗能、高污染的企业,发展现代服务业,促进经济增长方式由粗放型向环境友好型转变。

结语

城市综合资源承载力水平是衡量其发展质量的有效尺度。协同经济发展与城市综合资源承载力限度,是实现城市可持续发展的重要前提。本文從经济、社会、资源、生态四个角度设立26个指标,通过层次分析法、聚类分析法对江苏省13个城市的综合资源承载力进行评价,发现苏南、苏中、苏北地区的城市综合资源承载力水平存在一定差异。应通过强化节能减排意识、提高资源利用效率、优化产业结构、转变发展方式等措施来提高江苏省城市综合资源承载力水平,确保城市可持续发展。

参考文献:

[1] Unesco,Fao.Carrying Capacity Assessment with a Pilot Study of Kenya:A Resource Accounting Methodology for Exploring National Options for Sustainable Development[R].Rome:Food and Agriculture Organization of the United Nations,1985.

[2] Arrow K.,Bolin B.,Costanza R.,et al.Economic growth,carrying capacity,and the environment[J].Science,1995,(5210):520-521.

[3] 郑振源.中国土地的人口承载潜力研究[J].中国土地科学,1996,(4):33-38.

[4] 封志明,杨艳昭,闫慧敏,潘韬,李鹏.百年来的资源环境承载力研究:从理论到实践[J].资源科学,2017,(3):379-395.

[5] 付云鹏,马树才.城市资源环境承载力及其评价——以中国15个副省级城市为例[J].城市问题,2016,(2):36-40.

[6] 吴艳艳.城市综合资源承载力及可持续发展研究——以哈尔滨市为例[C]//中国城市规划学会,杭州市人民政府.共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(1)城乡治理与政策研究,2018.

[7] 权泉,朱佳玲,刘云强,王芳,彭岚.四川省城市群综合承载力、驱动因子与空间演化[J].中国农业资源与区划,2018,(8):218-229.

[8] 尚勇敏,王振.长江经济带城市资源环境承载力评价及影响因素[J].上海经济研究,2019,(7):14-25+44.

[责任编辑 毛 羽]