城市商业文化街区的建筑空间美学研究

钮敏伟

捷仕建筑规划设计(上海)有限公司 上海 200063

引言

城市商业街是地域、时代与历史文化的综合产物,在现代文明的城市进程中一站式体验的商业街区彻底打破扁平化的城市生活模式,实现生活、休闲、娱乐、学习、商务、交友等多重态的空间交融。同时当代城市化的反思和地产行业的转型,让文化特色小镇逐渐靠近了我们,打造当代优秀小镇商业地产是地产行业最前沿的实战研究课题。小镇与地产区别显著,但近年来小镇与地产行业逐渐融合,揭示了小镇与地产之间的成功契合点。脱离现代商场后,商业小镇尺度的回归,对城市具有突出价值。本文通过对福州某项目的设计过程回顾,对商业街区的建筑空间美学做了一些研究。

1 项目概况

福州某商业街区项目位于福州黄金位置,在三环路南侧乌龙江畔,对望五虎山、龙祥岛,生态条件优越。地处文化气息浓厚的螺洲古镇与阳岐村,地块属于南部交通枢纽板块,车行20分钟可达市区核心生活圈。轨道交通4、5号线和滨海快线途经本片区,并设置2个地铁站点,交通便利。空间上处在“T字”历史文化轴交汇处以及绿化景观轴线和滨水廊道景观的交汇处,区位优势明显。片区作为福州主城除了老城区之外,文化历史最丰富的地方,拥有独一无二的大型中央水系,大规模的一体化开发,依托滨水景观、茉莉湿地等自然优势,开发地域风情商业街与TOD商业综合体,其中本项目商业街总占地14.8万m2,由一系列文化商业街区组成[1]。项目最大的设计特点是打破了传统房地产开发的思路局限,以聚落空间为设计起点,形成趣味横生、步移景异的文化聚落,完美融合了城市的“烟火气”和“高大上”使之成为城市客厅中最具活力之地! 如图1。

图1 鸟瞰效果图

2 建筑空间美学的要素

商业街区空间美学理念的渗透让人在空间游憩、消费购物时总能体验其便捷性与人情味儿,在充满亲切的环境里放松自我,从而对空间环境产生自然向往,并增强参与度。对此在项目设计之初,设计师实地考察了欧洲数十个优秀的商业小镇,同时对福州的三坊七巷以及螺洲古镇也进行了实地勘察,对传统文化街区的肌理进行分析,从尺度和空间结构中找到项目对于场地文脉的延续点。

2.1 肌理分析

肌理是建筑基底与交通流线的相互作用的结果,人们通过路径、边界、区域、节点和标志等五方面感觉空间和谐之美。空间与实体关系有机组合成聚落肌理,成为一种纽带,虚实相生。通过对小镇平面的简化抽象,剥离出小镇肌理图底,分析建筑实体与开放空间,感受相辅相成的小镇和谐美。

三坊七巷整体肌理通过院落和局部街道放大进行空间演绎(图4,5),螺洲古镇着力打造滨水活力空间,并通过主次街道与内部广场连接(图6,7)。本案延续三坊七巷的空间肌理(如图2-a),整体强调“街道”概念,局部放大空间尺度,串联广场节点。以螺洲古镇(如图2-b)特色气息渗透于滨水与内街,以激活滨水景观的空间活力(如图2-c)。

图2 城市与本案肌理示意图

街道和广场空间经由建筑明确限定,地图可进行黑白反转、互为背景、相辅相成。中世纪的街道地图中街道和广场空间大多经由建筑明确限定的。即使将地图黑白反转,仍然可以作为地图来运用。本项目通过打开地块与城市接口广场,打通水系与外部空间联系。统一梳理滨水空间、广场空间与地铁接驳口的贯通性,提升流线丰富性。可互为背景的建筑与开放空间,体现着两者相辅相成的整体统一美[2]。

2.2 街巷

1933年《牛津字典》中对街巷的定义是:两幢房屋或者店铺之间的连接空间称为街巷,通过街道尺度、不规则街道、交叉口形式、直曲街道等方面感受街巷之美。简·雅各布斯在其经典著作《美国大城市的死与生》中对城市与街道有着这样的描述:城市的街道气氛会在人大脑里产生深刻的印象。街道是联系人们生活的场所空间,也是人们交流的桥梁与纽带。 通过对街道长宽高尺度、不规则街道的模式及成因、交叉口类型和直曲街道表现形式等,感受小镇的街巷之美。

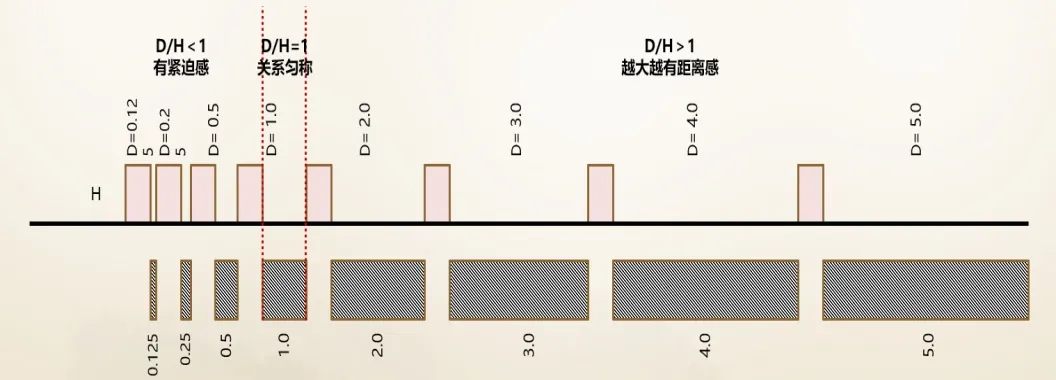

街巷尺度:街巷空间的宽高比对活动在内部的人具有直接心理影响,产生舒适、压抑、空旷的感觉。(街巷空间宽高比D/H=1时给人带来舒适匀称之感,D/H>1时使人感受到空间的距离感,D/H<1时则有亲近之感)。如图3、图4。

图3 街巷空间宽高比示意图

图4 自持型街区尺度分析

本项目商业街区分为销售型和自持型,销售型商业街巷宽度为8~10m,自持型商业街巷宽度为10~12m(图4),两种街区形式层高略有不同,但大部分建筑高度不超15m,基本满足适宜的街道尺度D/H=1,保证了街道舒适度。街道一定长度内的空间变化也是影响街道舒适度的重要因素。每60m左右,进行一次街道空间节点的变化,满足对于客户购物行走规律的商业研究。 为增强街道空间视觉感知的丰富性,通过设置露台、高低错落出挑的屋檐和走道,并有机结合马鞍墙,创造了多样的天际线(图5)。同时放大空间本身通过外摆、休息座椅形成实用且具备商业价值的驻留空间。驻留外摆区避开人行动线,保证动线连续性,外摆区与扶梯的设置遵循视线和动线不交叉原则(图6)。外街空间是区别于传统的商业紧邻交通的街道模式,增加可活动的过渡空间,形成具有生活氛围的社区活力街道(图7)。

图5 街道空间节点变化示意

图6 外摆区和扶梯设置关系示意

图7 外街空间氛围示意

2.3 广场

广场是欧洲小镇最古老的开放空间形式之一,通过空间围合、尺度适宜、建筑协调等方面欣赏广场整体之美。广场是开放的城市公共空间,是街道或建筑物之间的集会场所,具备清楚的边界,具有合适的规模尺度,与周围的建筑统一协调。通过对广场空间围合、尺度和周边建筑的分析,结合简化的场地模型,探寻打动人心的小镇广场。 广场尺度面积在200m2左右,其形状、尺度以及所在位置,都有着良好的空间围合边界线,围合广场的建筑立面通过一定标识性的设计、具有韵律感的元素构件等,使广场具有较强的亲近感和辨识度。

在项目的设计中,我们考虑了一系列广场空间,包括导入型的广场、主题活动型广场、滨水互动型广场。在E地块的西南侧靠近居住区,设置了254.2m2导入型生活广场(如图8-a),通过炫酷数字大屏、炫彩灯光秀、现代艺术打卡,让消费者情不自禁地掉入“无限潮娱旋涡”的氛围。G地块的东北角紧邻地铁出入口,面积286.4m2,(如图8-b)两处的主力店铺立面设计取水波之意,结合入口广场镜面浅水池,让人感受到“香风弥夏,洁白茉莉,东风飘来茉莉香,转角轻吹水波凉”的意境。在G地块中部设置了一处180.8m2下沉主题活动型广场(如图8-c),可以用来举办一些大型活动、展出,阳光、空气、绿植、飞瀑直下、潺潺水溪,共同奏响环绕立体交响乐。面积540m2亲子主题广场位于地块西南角(如图8-d),互动旱喷、趣味光影、萌憨雕塑,构建一个充满童趣、充满幸福感的纯净世界。中央水系贯穿三个地块,设计考虑了面积390.3m2滨水广场和650.3m2的滨水下沉广场(如图8-e、f),玻璃看台与水上戏台,传统与现代的激情碰撞;视觉和听觉交揉,水幕秀随声而动,制造出一段丰富跌宕的感官旅程。与江南知名水街相比,本项目商业地块尺度规模较大,利于打造具有影响力的大型城市客厅。

图8 广场空间效果图

2.4 街区

街区,它是古典欧洲城市的典型,在19世纪被改头换面,在20世纪则被彻底废弃了。街区经历了从规则到不规则,再到规则的历史转变,留存下来了各式各样的BLOCK类型,这些BLOCK具有适宜的规模并且高度协调统一。通过分析BLOCK类型、规模和高度,探寻BLOCK空间的宜人宜居之美。受地形影响和道路的切分,BLOCK呈现多样化的形态。大部分形态为方形,还有梯形、圆弧形和多边形(如图9)。BLOCK是街道包围的最小区域,面积大多在800~1200m2之间,长度基本小于70m。同时每个BLOCK对建筑高度进行了有效控制,使其建筑高度统一。

图9 BOLCK形态示意图

BLOCK作为小镇最基本的生活单位,展现了以人为本的生活居住方式,通过BLOCK类型、规模、高度等方面感受街区空间宜人宜居之美[3]。

3 结束语

在塑造城市空间类型层面上,一切以人为中心,以人的尺度去度量、视听、感受空间。使地域文化、城市街巷的肌理文脉在空间里延续和演绎,让市民在空间里感受到曾经的记忆而油然而生一种亲切感受,在凝聚城市文化商业的气息中再现福州中心街区的生机与繁华。