压核进钩劈核技术与乳化劈核技术在白内障超声乳化手术的应用比较

许 懋,杨 旸,邓建华,刘婉君,莫 婷,叶湘湘,祁勇军

0引言

自1967年Kelman教授[1]首次介绍白内障超声乳化手术以来,在整个白内障超声乳化手术过程中,将核劈开成完整的两块一直是白内障手术中最关键最核心的部分。经过前人不断地创新改进,自1967年至今涌现了各式各样的劈核技术,从最早期Kelman的单手超声乳化技术[1]到后面的双手操作劈核,如分而治之法(divide and conquer)[2]、乳化劈核技术(phaco-chop)[3]、拦截劈核技术(stop and chop)[4]以及垂直劈核技术[5]等。以上方法都需要术者手脚协同配合控制超声乳化仪和手术器械才可以完成劈核,因此初学者学习起来有一定难度。本次研究团队的祁勇军医生在2018年带教白内障超声乳化手术时提出了一个设想,是否可以像撕囊碎核镊辅助预劈核技术[6]一样先用劈核钩勾住晶状体赤道部,然后再用超乳针头吸住晶状体核,将超乳手术中需要术者手脚协同配合的精细动作进行分解,改进为左右手及脚踏交序进行,次递动作,以此来简化劈核技术,使劈核简单易于掌握。随后祁勇军医生将乳化劈核技术中首先握持住晶状体核的动作改为先用超乳针头轻压晶状体核,用劈核钩勾住晶状体,然后将超乳针头退回主切口,吃进晶状体核与劈核钩对向用力,将核一分为二。我们发现这样的改进让劈核难度降低,学员更容易掌握。现为了验证该技术的安全性及有效性,我们将该技术与传统的乳化劈核技术相比较,具体如下。

1对象和方法

1.1对象选取2020-07于我院就诊的年龄相关性白内障病例,诊断标准如下:患者晶状体混浊且矫正视力低于0.5。纳入标准:年龄50~85岁,皮质性、核性及后囊下性晶状体混浊,根据Emery核硬度分级标准,挑选核硬度为Ⅲ级的病例。排除合并角膜病变、青光眼、高度近视、糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑病变和葡萄膜炎等眼部并发症病例。本研究经广东省中医院医学伦理委员会许可,手术前每位患者及其家属均充分理解该研究和手术风险,并自愿签署了科研和手术知情同意书。主要仪器和材料:S4玻切超乳一体机(德国歌德公司),手术显微镜(德国徕卡P8)、裂隙灯显微镜、角膜内皮细胞计(日本topcon公司)、角膜穿刺刀(日本MANI)、透明质酸钠凝胶(上海其胜生物制剂有限公司)、亲水性聚丙烯酸酯折叠式人工晶状体(美国爱锐Bio)。

1.2方法

1.2.1手术方法所有手术均由同一个医生完成,采用线性模式释放能量。具体参数设置为:超声乳化能量上限为50%,负压为250mmHg,流量为25~30mL/min。两组均采用表面麻醉,作透明角膜隧道切口及辅助切口,完成直径5.5mm连续环形撕囊,充分水分离,然后分别用压核进钩劈核法和乳化劈核法完成碎核吃核,两组均运用灌注-抽吸将残留的皮质吸除干净,植入亲水性聚丙烯酸酯折叠式人工晶状体。

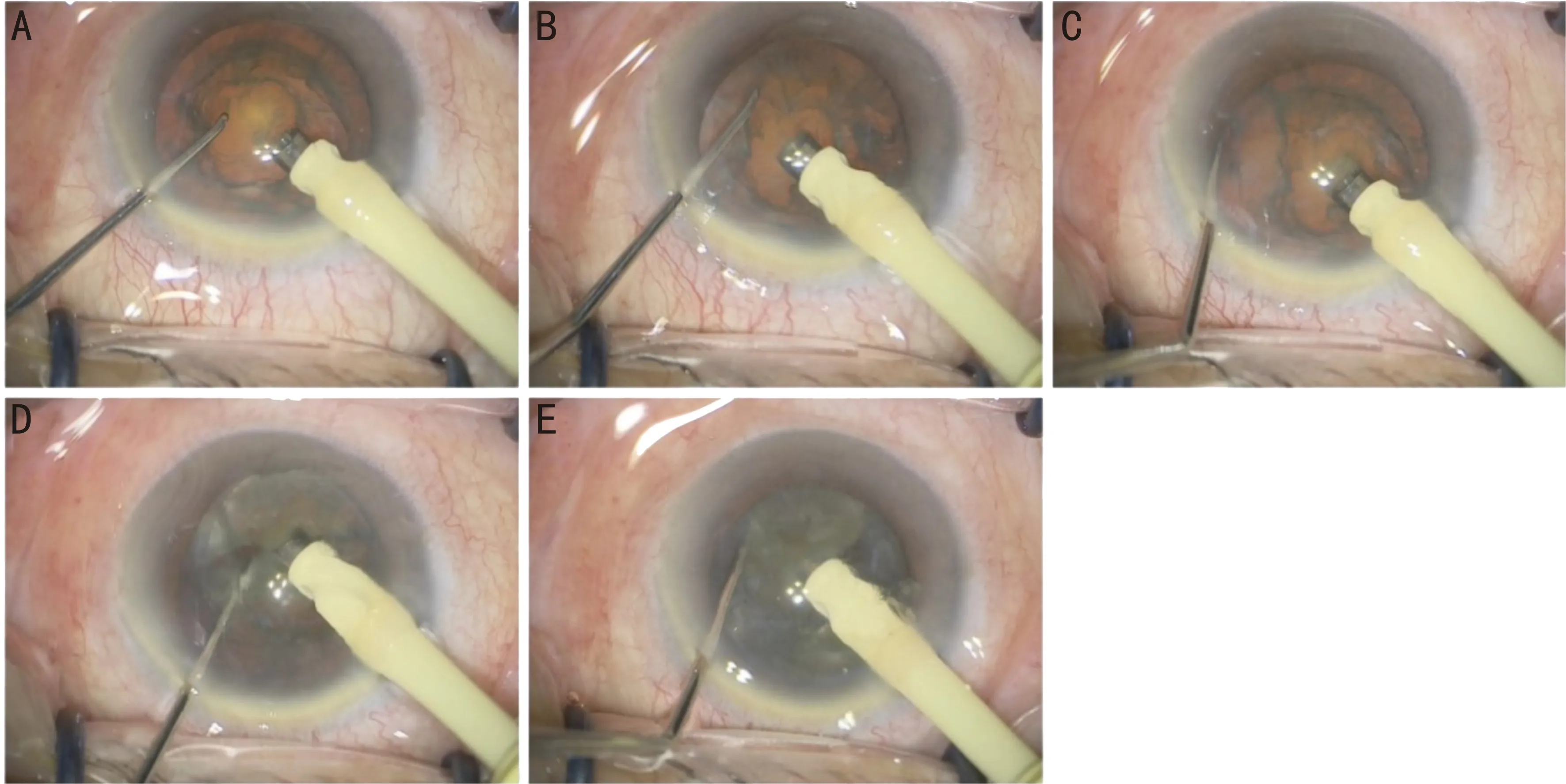

压核进钩劈核组:用超乳针头吸除撕囊区范围内晶状体表层皮质及软核,暴露晶状体核,形成一个盆地样浅坑,暴露出晶状体前囊口和核之间的空间(图1A)。脚踏退回2档或1档,维持前房稳定,用超乳针头轻压核块中心点,核块随之轻微下沉,增大核块与前囊之间的缝隙,从侧切口伸入劈核钩,将劈核钩紧贴核块表面滑入5∶00位晶状体的赤道部,并继续向下伸入约1mm,与主切口在同一径线位置,固定不动(图1B)。将超乳针头退回至主切口撕囊边缘处用适当能量(根据核硬度,脚踏用浅3档至深3档)将超乳针头以45度角吃入核块,至中心点压痕处停止,深度至超乳针头袖套为止(袖套前端在针头斜口短侧内约1mm处)。脚踏退回2档,维持核块不动,同时劈核钩向超乳针头做相对运动(图1C)。将核块一分为二(图1D)。旋转核块90°,用超乳针头在无能量释放状态下压住远离切口的二分之一核块,再用劈核钩轻压该核块沿其表面滑入到核块赤道部,再将超乳针头退回到该核块1/2裂缝处中央体部,在较深的位置(近1/2核块深度)处抵住核块(可不用能量单纯抵住或者只用低能量吸住核块),然后劈核钩与超乳针头对向用力,完成1/4劈核(图1E)。用同样的方法完成另一侧的1/4劈核,将4个核块彻底游离分开,完成碎核吃核。

图1 压核进钩劈核组手术过程 A:吸除前囊口内晶状体表层皮质及软核;B:轻压核块中心,同时劈核钩滑向晶状体赤道部;C:超乳针头退回至主切口处,吃入核块核心,同时劈核钩向超乳针头做相对运动;D:超乳针头与劈核钩对向用力,劈开核块;E:旋转核块90°,完成1/4劈核。

乳化劈核组:用超乳针头将撕囊区范围内晶状体表层皮质及软核吸除。用浅3档至深3档将超乳针头吃入晶状体核心至晶状体1/2~2/3厚度。回到2档吸住晶状体同时将劈核钩紧贴核块表面滑入晶状体的赤道部,与超乳针头在同一径线位置。劈核钩向超乳针头做相对运动,对向用力将核块一分为二。旋转核块90度,以类似手法完成劈开两半核块的1/4劈核。将4个核块彻底游离分开,完成全部碎核吃核。

1.2.2观察和随访术中实际超声乳化时间(U/S time),术前及术后1mo角膜内皮细胞计数,角膜内皮细胞丢失率[角膜内皮细胞丢失率=(术前角膜内皮细胞计数-术后角膜内皮细胞计数)/术前角膜内皮细胞计数],术后1、7d角膜水肿情况,术前及术后1d最佳矫正视力。

根据谢立信等[7]提出的角膜水肿程度分级,0级为角膜透明无水肿;1级为角膜局限性薄雾状水肿,角膜内皮面光滑,虹膜纹理尚清晰可见;2级为角膜浅灰色水肿,角膜内皮面粗糙,虹膜纹理模糊;3级为角膜弥漫性灰白色水肿,角膜内皮面呈龟裂状,虹膜纹理视不清;4级为角膜乳白色水肿,眼内结构视不清。

2结果

2.1一般情况本次研究纳入病例70例70眼,平均年龄71.9±8.9岁,随机分为压核进钩劈核组35例35眼和乳化劈核组35例35眼。压核进钩劈核组年龄72.0±8.9岁,其中男20例20眼,女15例15眼,术前角膜内皮细胞计数2515.00±356.31/mm2。乳化劈核组年龄71.7±8.9岁,其中男19例19眼,女16例16眼,术前角膜内皮细胞计数2523.47±272.01/mm2。压核进钩劈核组患者BCVA<0.1者12眼(34%),0.1~0.3者16眼(46%),>0.3~0.5者7眼(20%);乳化劈核组患者BCVA<0.1者11眼(31%),0.1~0.3者15眼(43%),>0.3~0.5者9眼(25.7%)。两组患者性别分布、年龄、术前视力、角膜内皮细胞计数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组中所有病例均顺利完成手术,无严重并发症出现。

2.2实际超声乳化时间压核进钩劈核组平均U/S time为12.76(8.76,16.76)s,低于乳化劈核组22.87(18.36,27.38)s,差异有统计学意义(Z=6.449,P<0.01)。

2.3角膜内皮细胞情况术后1mo,压核进钩劈核组角膜内皮细胞计数为2133.44±348.58/mm2,高于乳化劈核组1957.94±280.54/mm2,差异有统计学意义(t=2.32,P=0.023)。术后1mo, 压核进钩劈核组角膜内皮细胞丢失率0.15(0.08,0.22),低于乳化劈核组0.22(0.16,0.28),差异有统计学意义(Z=4.258,P<0.01)。

2.4角膜水肿情况术后1d,压核进钩劈核组0级26眼,1级7眼,2级2眼,3级、4级均为0眼。乳化劈核组0级15眼,1级14眼,2级5眼,3级1眼,4级0眼。压核进钩劈核组角膜水肿轻于乳化劈核组,差异有统计学意义(Z=13.195,P=0.004),术后1wk两组患者角膜水肿均消退。

2.5术后视力术后1d两组患者视力较术前均有提高,压核进钩劈核组患者BCVA >0.5~1.0者20眼(57%),0.3~0.5者11眼(31%),<0.3者4眼(11%);乳化劈核组患者BCVA >0.5~1.0者18眼(51%),0.3~0.5者12眼(34%),<0.3者5眼(14%),术后1d两组最佳矫正视力比较,差异无统计学意义(Z=-0.48,P=0.63)。

3讨论

将晶状体核完整的一分为二是白内障超声乳化手术中至关重要的一步。大多数眼科医生在学习该手术时,都认为熟练掌握劈核技术是有一定难度的。自1967年Kelman教授[1]首次介绍白内障超声乳化手术至今,已经报道了许多各式各样的劈核方法。为了让劈核安全且高效,一些眼科医生在经典的水平劈核和垂直劈核方法中做了各种改进,比如Choo-Choo Chop and Flip[8]、Crack and flip[9]等。为了减少术中超声能量的释放,也涌现了很多预劈核技术,比如双手双劈核器拦截预劈核[10],飞秒激光辅助白内障技术[11]、针尖辅助预劈核技术[12]、撕囊碎核镊辅助预劈核技术[6]、T形钩预劈核技术[13]等。以上这些劈核技术要么需要精准的负压控制,双手和脚踏同步协调配合,要么需要特殊器械设备,均有一定学习难度。

我们多年来采用各种方法进行白内障超声乳化手术,最常用的还是乳化劈核技术[3](Nagahara phaco-chop),该技术的核心难点在于对晶状体核的稳定握持。近几年我们带教学生学习超声乳化手术,发现大部分学生会出现学习过程困难曲折、学习曲线长、并发症频出,具体表现在:(1)超乳针头吃入核块后无法稳定握持核块。其原因是初学者对超乳仪脚踏控制不熟练,无法精准控制,在3档吃入核块需要转2档吸住核块时无法顺利握持住核块。另外脚踏控制难以到位,要么能量不够超乳针头难以埋入,要么能量太大吃入太深,增加后囊破裂的风险。还有一个原因是初学者的手术病例晶状体核一般不会太硬,吃核时容易出现能量太过形成空穴,晶状体核的密度不足,术者难以吸住并握持晶状体核;(2)核块容易脱离超乳针头。其原因是这种方法要求超乳针头吸住核块后再用劈核钩轻轻推核并伸入到赤道部,这个动作易将核块推离超乳针头,反复吸持又脱离超乳针头,则会导致吃空晶状体核形成“挖碗”,当核块体积越来越小时,容易吃透软壳而导致吃穿后囊;(3)增加悬韧带离断的风险。用此方法在超乳针头吸持核块的同时,初学者容易提拉核块,会减少核块与前囊膜之间的空隙,导致劈核钩更加难以伸到核块赤道部,同时增加了劈核钩勾到悬韧带的风险;(4)初学者难以手脚协调配合,导致吸持核块失败。此方法要求术者有较高的双手协调性同时兼顾脚踏控制,术中需要先用超乳针头以3档吃入核块后再以浅3档-2档维持核块吸持不动,同时伸钩劈核至晶状体赤道部。此时双手及右脚均处于动态中,要有很好的协调控制能力才能兼顾,而初学者往往会因为手脚不能兼顾而导致劈核失败。

针对这些难点,我们作了一些改进,并在此基础上提出了新的手术思路,并将之命名为“压核进钩劈核技术(press-and-chop technique)”。手术改进体现在:(1)先轻压中央晶状体核,然后劈核钩从晶状体表面滑向赤道部并勾住,再进行超乳针头吃入动作,然后进行劈核;(2)将原方法中双手及脚需要同时进行的动作,改进为左右手及脚踏交序进行,次递动作。术中最关键的1/2劈核动作顺序是:脚踏1档,右手持超声乳化手柄进入前房,针头轻压核。左手持劈核钩轻压核勾住晶状体赤道部。脚踏3档,超声乳化针头吃入核块中心深度至晶状体1/2~2/3厚度,松脚踏回浅3档或者2档,左右手在同一径线对向用力,以超乳针头抵住核块顺势劈核一分为二。这些动作上的改进,将同时进行的动作拆解成分步进行,提高二分之一劈核成功率。

在此次研究中,压核进钩组的实际超声乳化时间低于乳化劈核组,术后的角膜内皮细胞计数高于乳化劈核组,术后的角膜水肿情况轻于乳化劈核组,术后角膜内皮细胞丢失率比乳化劈核组低,说明该技术以机械劈核为主导,减少了术中超声能量的释放,减少了角膜内皮细胞的损伤,初步验证了压核进钩劈核技术的安全性。同时,压核进钩劈核组患者术后视力较术前提高,也证实了该技术的有效性。

压核进钩劈核技术放弃以能量为主导的超声乳化理念,转而以机械力量劈核为主导,不要求对核块进行握持,准确放置劈核钩是成功劈核的关键步骤。该技术有几个关键技巧:(1)吸除撕囊范围内核块表面皮质与软核,暴露核心表面,形成凹陷,暴露出前囊口和核之间的空间;(2)超乳针头轻压核块中心点使之轻微下沉,增加囊膜与核块之间的空隙;(3)劈核钩轻压核块表面并沿表面向前滑动,顺势滑入到赤道部,并再往下伸入约1mm。如果核块较硬,可以将劈核钩稍微倾斜,进钩过程中切勿让劈核钩前端离开核块表面,以免误勾到悬韧带;(4)劈核步骤分步实施,手脚动作分解次序进行。

由于压核进钩劈核法首先保证了劈核钩的放置位置,就杜绝了术中勾到悬韧带的可能,避免了悬韧带离断甚至破囊的风险。该技术无需吸持核块,避免了反复脱负压后的反复吸持动作而形成的挖碗局面。能量释放减少,角膜内皮损伤少,术后角膜水肿减轻。压核进钩劈核法强调主要以机械力劈核,对于IV级以下的核块,除了二分之一分核时需要少许能量将针头吃入核块,在进行4分核时,基本可以不用能量就能将核块劈开,熟练后甚至可以进行零能量8分核,极大地减少了能量的释放。

此次研究队列中纳入的均为核硬度为Ⅲ级的病例,未纳入硬核病例。我们在临床中也尝试进行了一些硬核白内障手术,仍然可以利用该技术顺利完成劈核。和一些针对硬核的劈核技术相比,如“Consecutive drilling combined with phaco-chop”[14]、“Drill-and-crack technique”[15]等,要么需要双手和脚踏的协调配合精准控制能量负压握持住晶状体核,要么需要特殊的劈核器械。而我们的“压核进钩劈核技术”,既不需要特殊的劈核器械,也不需要双手和脚踏的精准配合,比较容易掌握。但是该技术在硬核白内障手术中的有效性和安全性仍需要大样本的研究来验证。

综上所述,“压核进钩劈核技术”改进了白内障超声乳化手术中的劈核方式,以劈核钩为主,放弃超乳针头吸持核块为主导的动作。同时将劈核动作中手脚配合的动作分解次递进行,简化了动作,降低了劈核难度,学习周期短。压核进钩劈核技术大大减少能量的使用,角膜水肿发生率降低,后囊破裂几率降低,因此该方法安全且有效。

——庆祝国防科工局核技术支持中心成立十周年