“双一流”建设战略目标的分解研究

刘 莉 刘念才

(上海交通大学 教育学院,上海 200240)

在任何国家,大学都是敏锐反映本国历史和特性的一面可靠镜子。(1)李志民.如何理解“双一流”建设的战略意义?[EB/OL].http://www.edu.cn/ke_yan_yu_fa_zhan/special_topic/zbwjt/201709/t20170925_1556603.shtml, 2017-09-25/2020-05-20.世界一流大学不仅体现一个国家的高等教育发展水平,而且象征一个国家的科学与文化实力。(2)潘懋元.“双一流”为高等教育强国建设注入强大动力.人民日报,2017-11-19(5).努力成为世界一流大学已经成为一个全球现象。(3)Philip G.Altbach and Jamil Salmi,eds., The Road to Academic Excellence: Emerging Research Universities in Developing and Transition Countries(Washington, DC: The World Bank,2011).但是,关于什么是世界一流大学,国内外学术界没有公认的概念。菲利普·阿特巴赫教授(Philip G.Altbach)指出,所有人都向往世界一流大学,每个国家都觉得他们的国家可以做到,但问题是,没有人知道世界一流大学是什么,也没人知道如何实现它,每个人都只是知道这个概念。(4)Philip G.Altbach, “The Costs and Benefits of World-Class Universities,”International Higher Education 90, no.1(2003): 5-8.我国学者也指出这一概念的模糊性,如清华大学原校长王大中教授指出,世界一流大学是个模糊概念,它是通过比较产生的,或者是过程性的、亦或是综合性的、还有可能是一个群体性的概念。(5)王大中.建设世界一流大学的战略思考与实践.清华大学教育研究,2003,(3):2-7.从世界一流的定义看,学界、管理界等都有不同版本的各种定义:从定性理解看,确实也道明了世界一流大学的核心所在;但从评判标准看,实操性不强,普及性不高。(6)吴云峰,张端鸿.大学排名的一致性研究——以QS、THE、USNews、ARWU四个排行榜为例.上海教育评估研究,2017,(3):15-18.随着“双一流”建设的推进,世界一流学科进入人们的视野,并作为一个政策性概念,伴随着“双一流”建设方案的颁布被学术界普遍关注(7)武建鑫.世界一流学科的政策指向、核心特质与建设方式.中国高教研究,2019,(2):27-33.,逐渐成为高等教育领域的热点之

一(8)屈廖健,刘宝存.芝加哥大学社会学的学科建设史考察:兴起、路径及困境.清华大学教育研究,2017,(4):48-56.。但是关于什么是世界一流学科,也没有明确的概念界定。有学者指出,“双一流”建设战略目标中的“一流”,其标准究竟是指大学在世界大学学术排名中的名次,还是指高校学术成果在世界上的影响力和贡献度、毕业生的成就、高校对国家经济社会发展的贡献度等,在国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《总体方案》)中并没有明确说明,之后也没有进一步出台相关文件明确上述问题。(9)包水梅,常乔丽.世界一流大学建设政策运行机制:香港的经验与启示.教育发展研究,2016,(23):56-66.

有目标是重要的,但仅有目标是不够的,目标的清晰化和目标的意义同样重要。“双一流”建设作为我国高等教育的重大战略,以目标管理为基础。目标管理是一种科学的、先进的管理理念和管理方法,它通过调研和协商制定目标,对目标进行分解,严格监督过程实施及完成情况和对结果进行奖惩等方式实现成员的自我管理,最终顺利完成目标。(10)饶莉,廖奕.目标管理在优化高校科研管理模式过程中的应用.管理观察,2009,(28):114-115.因此,研究“双一流”建设目标的分解对于“双一流”建设的有效推进具有十分重要的现实意义。

一、世界一流大学/学科建设目标及其分解的研究进展

1.世界一流大学/学科建设目标的研究进展

自20世纪90年代启动世界一流大学建设以来,学界对我国世界一流大学建设的研究比较多,但是对建设目标的研究并不多。“985工程”建设报告(2011)指出“985工程”的建设目标是:经过若干年的努力,建成若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学。(11)“985工程”建设报告编研组.“985工程”建设报告.北京:高等教育出版社,2011.12.“双一流”建设启动后,对建设目标的研究逐渐增多。包水梅、常乔丽(2016)指出,“双一流”建设战略的政策目标和具体建设任务实际上比较笼统模糊,意味着目前“双一流”建设战略的指向比较模糊,具体要达成的目标和要完成的任务比较笼统,这种模糊性难免会导致政策实施随意、政策评估缺乏标准、政策运行缺乏基本方向。(12)包水梅,常乔丽.世界一流大学建设政策运行机制:香港的经验与启示.教育发展研究,2016,(23):56-66.姜璐、董维春等(2018)以我国42个一流大学建设方案为样本进行研究发现:目标维(角色定位)是高校建设一流大学的“指南针”,中国建设世界一流大学在目标维上表现为:整体布局“三步走”、目标定位“分梯队”、建设速度“分步伐”。(13)姜璐等.目标、策略与保障:我国建设世界一流大学的三维行动路径.江苏高教,2018,(10):35-40.李文平(2020)指出,近二十年来,我国世界一流大学建设在阶段性目标设定上呈高度稳定状态。(14)李文平.我国世界一流大学建设政策的特征与发展——基于“985工程”与“双一流”建设的政策文本比较.现代教育管理,2020,(3):20-28.王建华(2020)指出,高等教育重点建设的核心是效率,必须着眼于明确的、具体的目标。(15)王建华.“双一流”建设中一流学科建设政策检视.苏州大学学报(教育科学版),2020,(2):41-50.

自2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出“世界一流学科”(16)国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1666937.htm,2010-07-29/2020-05-20.这一概念以来,世界一流学科方面的研究逐渐增多,但是对世界一流学科建设目标的研究较少。包水梅、常乔丽(2016)阐述了香港建设世界一流学科的政府战略“卓越学科领域计划”的具体发展目标。(17)包水梅,常乔丽.世界一流大学建设政策运行机制:香港的经验与启示.教育发展研究,2016,(23):56-66.申超、杨梦丽(2018)对我国“双一流”建设高校建设方案的分析发现,这些高校在学科建设方面的建设目标表述模糊性与精准性并存(18)申超,杨梦丽.一流学科建设蓝图是如何描绘的——基于41所“双一流”建设高校建设方案的文本分析.高等教育研究,2018,(10):37-42.。胡建华(2018)指出“双一流”建设中的世界一流学科建设与国家重点学科建设相比,体现出目标的升级、范围的扩大、标杆的提升,突出了高校学科建设的国际视野。(19)胡建华.“双一流”建设对我国高校学科建设的影响.江苏高教,2018,(7):5-13.

2.“双一流”建设目标分解的研究进展

自2015年以来,“双一流”建设逐渐成为学界的热点,但是对“双一流”建设目标的研究并不多。杨兴林(2016)指出“双一流”建设直接目的在于加强资源整合,创新高等教育领域重点建设的实施方式,有效解决“211工程”、“985工程”、优势学科创新平台建设、特色重点学科项目建设方面存在的身份固化、竞争缺失、重复交叉等问题,提升我国高等教育整体实力和水平;“双一流”建设的根本价值目的是在“进一步提升我国高等教育的综合实力和国际竞争力,进而为我国实施创新驱动发展战略,实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供强有力的人才支撑和科学技术支撑”(20)杨兴林.关于“双一流”建设的三个重要问题思考.江苏高教,2016,(2):40-43.。眭依凡、李芳莹(2018)认为“双一流”建设的目标在于缩小我国高校与世界一流大学的差距。(21)眭依凡,李芳莹.“学科”还是“领域”:“双一流”建设背景下“一流学科”概念的理性解读.高等教育研究,2018,(4):23-41.周光礼、蔡三发等(2018)认为“双一流”建设的目标是建设世界一流大学及推动高等教育强国建设。(22)周光礼等.世界一流大学的建设与评价:国际经验与中国探索.中国高教研究,2019,(19):22-34.也有一些研究关注到了“双一流”建设目标实施过程中的问题,如刘益东(2016)认为,“双一流”建设的巨大挑战在于以绩效为导向的“战略目标”与以教师发展和学生发展为核心的世界一流大学文化产生了内在冲突。(23)刘益东.论“双一流”建设中的学术文化困境.教育科学,2016,(3):55.洪成文、牛欣欣(2018)认为,“双一流”建设的目标能否顺利实现,关键在于实施过程中能否及时发现政策漏洞,打好政策“补丁”。(24)洪成文,牛欣欣.提高“双一流”建设目标实现度:政策“补丁”的研究视角.北京教育,2018,(1):16-19.

关于世界一流大学/学科建设目标分解的研究更少。陈利达(2013)指出,德国在政策颁布之初公布了政策内容中涉及的研究生院、卓越集群、未来构想等三条资助线各自的分目标,结合每条资助线的特点,提出了具体、明确的发展目标。(25)陈利达.中德世界一流大学建设政策的比较研究.天津:天津师范大学教育科学学院,2013.李志民(2017)谈到“双一流”建设的目标和思路如何分解时指出,国家“双一流”政策同时聚焦世界一流大学和世界一流学科建设,突出大学对知识的责任和社会进步的推动作用,通过分层和分类的建设思路,鼓励高校的“差别化发展”。(26)李志民.“双一流”建设的目标和思路如何分解?[EB/OL].http://www.edu.cn/rd/special_topic/zbwjt/201709/t20170925_1556605.shtml,2017-09-25/2020-05-20.

二、“双一流”建设目标分解的理论基础

1.“双一流”建设战略目标分解的必要性

“双一流”建设战略目标成功实现的需要。现代管理学奠基人彼得·德鲁克(Peter F.Drucker)在1954年出版的《管理的实践》(Practice of Management)中首次提出“依靠目标进行管理(management by objective,MBO)”,被称为“目标管理”。(27)彼得·德鲁克.管理——使命、责任、实践(实践篇).陈驯译.北京:机械工业出版社,2019.78.目标管理必须首先从目标清晰化做起。(28)郜军.目标管理——写给中层经理人的工作目标管理宝典.北京:电子工业出版社,2019.11.目标只有在分解之后才能变得更加清晰,才能让大家看到可操作性,才能让管理者更加有效地跟踪,这就是目标分解的价值所在。(29)同上,105.目标分解不是目的,而是为了更好地保证整体目标实现的手段。(30)同上.只有通过对整体目标实施步骤的有效拆解,才有可能准确地评估目标实现的资源性和时间性。(31)同上.目标分解必然形成一系列的目标,称之为目标簇。目标簇能否完整地回归总目标是需要关注的问题。目标分解归根到底是为了实现总目标,如果目标簇不能回归总目标,从本质上说目标分解是失败的。(32)舒杨.目标管理中的目标分解.经营与管理,2009,(3):59-60.目标分解管理在管理学中被称为“管理中的管理”,是目标管理的基石。(33)吴冬梅.高校教育管理目标分解探微.沿海企业与科技,2016,(3):23-24.

“双一流”建设目标属于战略目标。战略目标为政府或部门发展提供了发展愿景,成为未来一段时间内努力的聚焦点。战略目标通常是笼统的,应分解为具体的短期目标,通过实现短期目标来达到长期目标的实现。短期目标的设定应以战略目标为指导,以完成战略目标为目的。(34)陈凯,肖鹏.预算绩效目标管理的国际比较与启示——基于目标设置理论的研究视角.经济研究参考,2019,(12):68-78.战略目标的定量化是使目标具有可检验性的最有效方法。(35)金伟.企业目标及企业战略目标.环渤海经济瞭望,2011,(3):52-55.因此,“双一流”建设目标需要有明确的、可以指导行动的目标。

“双一流”建设成效评估的需要。《总体方案》指出“双一流”建设的一个基本原则是:坚持以绩效为杠杆。建立激励约束机制,鼓励公平竞争,强化目标管理,突出建设实效。构建中国特色的世界一流大学和一流学科评价体系,充分激发高校内生动力和发展活力,引导学校不断提升办学水平。(36)国务院.关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201511/t20151105_217823.html,2015-11-05/2020-05-20.2017年《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》(以下简称《暂行办法》)指出,“以中国特色、世界一流为核心,落实立德树人根本任务,以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力,推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列”(37)教育部,财政部,国家发展改革委.统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201701/t20170125_295701.html,2017-01-25/2020-05-20.,再次强调“以绩效为杠杆”。可见,“双一流”属于目标管理,重视绩效,其建设成效评估对于“双一流”建设非常重要。“评估必须基于绩效。评估是一种判断,总是需要有清晰的标准,才能下判断”。(38)彼得·德鲁克.管理的实践.齐若兰译.北京:机械工业出版社,2019.152.因此,“双一流”目标要实现,需要有可分解、可考核的目标。

2.战略目标分解的基本原则

美国管理学兼心理学教授爱德温·洛克(Edwin A.Locke)于1967年最先提出目标设置理论(Goal Setting Theory),认为目标本身就具有激励作用,目标能把人的需要转变为动机,使人们的行为朝着一定的方向努力,并将自己的行为结果与既定的目标相对照,及时进行调整和修正,从而实现目标。(39)王德清.现代管理学原理.重庆:西南师范大学出版社,2007.201-205.该理论认为挑战性的目标是激励的来源,因此特定的目标会增进绩效;困难的目标被接受时,会比容易的目标获得更佳的绩效。(40)同上.德鲁克在《管理实践》一书中提出目标管理的SMART原则,要求所制定的目标必须是具体的(Specific)、可以衡量的(Measurable)、可以达到的(Attainable)、和其他目标具有相关性(Relevant)且有明确截止期限的(Time-based)。(41)饶莉,廖奕.GFG目标管理在优化高校科研管理模式过程中的应用.管理观察,2009,(28):114-115.这样按照SMART原则分解出的目标才能具有可操作性、可评估性,也更容易实现。

3.“双一流”建设战略目标分解的相关概念界定

根据目标管理的SMART原则,概念的清晰化、明确化是“双一流”建设战略目标分解的基础。因此,要对“双一流”建设目标进行分解,首先要对这些模糊的概念进行具体化、清晰化。

世界一流大学:世界一流大学是一个国际比较的概念,在理论和实践上没有统一的标准。目前学界主要用定性、定量两种方法进行界定。定性的方法主要从世界一流大学的要素、特征和标准的角度进行界定,如菲利普· 阿特巴赫(42)Philip G.Altbach,“Peripheries and Centers: Research Universities in Developing Countries,”Asia Pacific Education Review 10,no.1(2009): 1527.、凯瑟琳·莫尔曼(Kathryn Mohrman)(43)Kathryn Mohrman et al., “The Research University in Transition: The Emerging Global Model,”Higher Education Policy 21,(2008): 527.、贾米勒·萨尔米(Jamil Salmi)(44)Jamil Salmi,The Challenge of Establishing World-Class Universities(Washington, DC: The World Bank, 2009),8.、丁学良(45)丁学良.什么是世界一流大学.高等教育研究,2001,(3): 4-9.、许智宏(46)朱建华.北大原校长许智宏:中国目前无世界一流大学.长江日报,2010-04-15(11).等。定量方法主要从全球性大学排名的角度进行界定,如戴维·罗宾逊(David Robinson)(47)David Robinson,“GATS and the OECD/UNESCO Guidelines and the Academic Profession,”International Higher Education 39,(2005).、潘懋元(48)潘懋元.一流大学与排行榜.求是,2002,(5):57.、刘念才(49)刘念才等.我国名牌大学离世界一流有多远.高等教育研究,2002,(2):19-24.、刘宝存(50)刘宝存,张伟.国际比较视野下的创建世界一流大学政策研究.比较教育研究,2016,(6):1-8.、胡乐乐(51)胡乐乐.世界一流大学的界定、特征与我国的挑战.学位与研究生教育,2016,(8):6-11.、郭丛斌(52)郭丛斌,孙启明.中国内地高校与世界一流大学的比较分析——从大学排名的视角.教育研究,2015,(2):147-157.等。本文认为:世界百强的大学可以界定为世界一流大学。

世界一流学科:世界一流学科也是一个国际比较的概念,也没有统一的标准。目前学界主要用定性、定量两种方法进行界定。定性的方法主要从特征、条件、贡献等方面进行界定,如赵沁平(53)赵沁平.建设一流学科培养创新人才.中国高等教育,1999,(2):10-12.、周光礼等(54)周光礼,武建鑫.什么是世界一流学科.中国高教研究,2016,(1):65-74.、洪成文(55)洪成文.学科调整要符合知识、市场、教育逻辑.中国教育报,2018-01-16(4).、李燕(56)李燕.世界一流学科评价及建设研究.合肥:中国科学技术大学公共事务学院,2018.、眭依凡等(57)眭依凡,李芳莹.“学科”还是“领域”:“双一流”建设背景下“一流学科”概念的理性解读.高等教育研究,2018,(4):23-41.、耿有权(58)耿有权.世界一流学科:八种定位法及其价值探析.江苏高教,2017,(1):11-13.、冯用军等(59)冯用军,赵雪.中国“双一流”战略:概念框架、分类特征和评估标准.现代教育管理,2018,(1):12-18.。定量的方法主要从全球性学科排名的角度界定世界一流学科,目前在全球高等教育界十分流行(60)耿有权.世界一流学科:八种定位法及其价值探析.江苏高教,2017,(1):11-13.,如有学者认为进入QS世界前100名的学科,可称为“世界一流学科”(61)刘立.从QS排名看“世界一流学科”建设:以化学为例[EB/OL].https://www.sohu.com/a/224827272_472886,2018-03-04/2020-05-20.,也有些学者认为在全球性大学排名前20的学科才可称为世界一流学科(62)李燕.世界一流学科评价及建设研究.合肥:中国科学技术大学公共事务学院,2018.。本文认为:世界百强的学科可以界定为世界一流学科。

前列与行列:“双一流”建设总体目标中提到“推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列”(63)国务院.关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知(国发〔2015〕64号)[/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201511/t20151105_217823.html,2015-11-05/2020-05-20.。《现代汉语词典》对前列和行列的解释为:前列,最前面的一列,比喻带头或领先的地位(64)中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版).北京:商务印书馆,2016.1041.;行列,人或物排成的直行和横行的总称(65)同上,516.。因此,描述世界一流大学/学科的行列、前列等都是相对概念。冯倬琳(66)冯倬琳,刘念才.世界一流大学评价与建设.上海:上海交通大学出版社,2019.等学者以及一些大学(67)中山大学.中山大学一流大学建设方案[EB/OL].https://www.sciping.com/27219.html,2019-03-23/2020-03-10.对相关概念进行了探讨,但没有达成一致意见。本文认为:进入世界百强可以界定为进入世界一流行列;进入世界25强可以界定为进入世界一流前列。

三、世界一流大学建设目标的分解

1.一流大学建设高校的发展目标

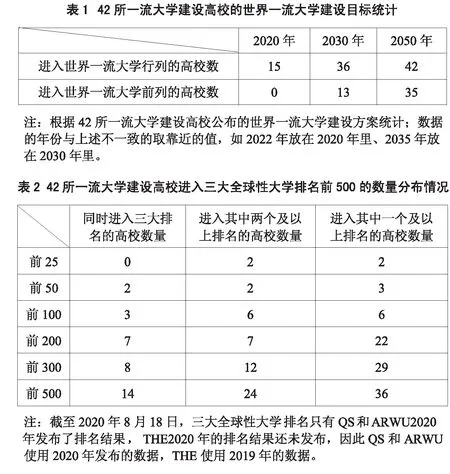

在《总体方案》发布后两年左右的时间里,42所一流大学建设高校陆续发布了各自的世界一流大学建设方案,确立了世界一流大学建设的近期、中期和远期目标。对这些方案中提出的建设目标进行统计分析发现:42所一流大学建设高校2050年将全部进入世界一流大学行列,其中36所将于2030年进入、15所将于2020年进入;42所一流大学建设高校中35所将于2050年进入世界一流大学前列,其中13所计划2030年进入世界一流大学前列。具体见表1。

2.一流大学建设高校在全球性大学排名中的表现

对42所一流大学建设高校进入三大全球性大学排名(68)注:三大全球性大学排名是指:软科世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)、泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Rankings,简称THE)、QS世界大学排名(Quacquarelli Symonds World University Rankings,简称QS).的最新结果进行统计发现,我国尚无一流大学建设高校同时进入三大全球性大学排名的前25,有2所(清华大学、北京大学)同时进入三大全球性大学排名的前50,3所(清华大学、北京大学、中国科学技术大学)同时进入三大全球性大学排名的前100;有6所一流大学建设高校进入其中一个及以上全球性大学排名的前100,22所进入其中一个及以上全球性大学排名的前200,36所进入其中一个及以上全球性大学排名的前500。具体见表2。

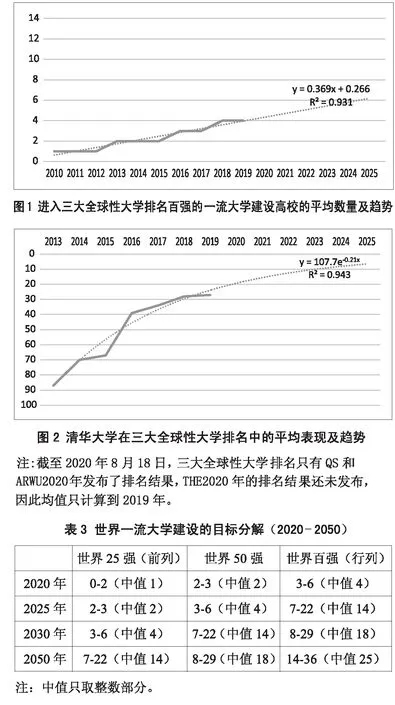

对2010年以来42所一流大学建设高校在三大全球性大学排名中的平均表现进行统计发现,进入世界百强的数量呈稳步增长趋势,具体见图1。从图1的增长趋势可以预计2025年将有6所左右进入全球性大学排名的百强,这个数量与2020年同时进入三大全球性大学排名200强的数量基本相当,因此可以用于后面的目标分解。

自1985年起清华大学确立了建设世界一流大学的长远目标,之后逐步明确“三个九年,分三步走”的总体战略,积极探索“中国特色、世界一流”的发展道路。(69)清华大学.清华大学一流大学建设方案[EB/OL].https://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthu/openness/jbxx/2017syljsfa.htm,2017-12-29/2020-05-20.以清华大学作为代表性高校,研究其在三大全球性大学排名中的平均表现和趋势,可以发现,在2020年清华大学有可能进入全球性大学排名的前25。详见图2。

3.世界一流大学建设目标的分解方案

根据《总体方案》、《暂行办法》等文件精神,参考42所一流大学建设高校发布的世界一流大学建设方案中的建设目标及其在三大全球性大学排名中的表现,在目标设置理论以及SMART原则的指导下,对世界一流大学建设的战略目标进行分解。

2020年的目标分解:从前面的分析可以发现,42所一流大学建设高校公布的建设方案中2020年建成世界一流大学的目标数量远高于其在三大全球性大学排名中的表现,甚至远高于其在任意一个三大全球性大学排名中的表现,有些不切实际。虽然大学排名有一定的局限性,但三大全球性大学排名在全球范围内得到了广泛的认可。同时进入三大全球性大学排名前100的高校被界定为世界一流大学应该没有问题,可以作为分解目标的下限数;进入三大全球性大学排名中至少一个的前100也可能是世界一流大学,可以作为分解目标的上限数。2020年的目标分解方案见表3。

2025年的目标分解:在42所一流大学建设高校公布的世界一流大学建设方案中基本没有提到2025年的建设目标,但是最近各高校都在制订“十四五”规划,因此对2025年的目标进行可操作的分解具有重要的现实意义。根据图1和表2的分析,2020年进入全球性大学排名前200的数量可以用来预测2025年进入全球性大学排名前100的数量;根据图2的分析,2020年进入全球性大学排名前50的高校可以用来预测2025年进入全球性大学排名前25的高校。参照上面的分解原则,同时进入三大全球性大学排名的数量可以作为分解目标的下限数,进入三大全球性大学排名中至少一个的数量可以作为分解目标的上限数。依此类推,2025年的目标分解方案见表3。

2030年的目标分解:随着“双一流”建设的推进,42所一流大学建设高校的表现将持续稳步提高,2020年进入全球性大学排名前300的高校完全有可能在2030年进入全球性大学排名的前100。参照上面的分解原则,同时进入三大全球性大学排名的数量可以作为分解目标的下限数,进入三大全球性大学排名中至少一个的数量可以作为分解目标的上限数。依此类推,2030年的目标分解方案见表3。

2050年的目标分解:经过30年的建设,2020年进入全球性大学排名前500的高校完全有可能在2050年进入全球性大学排名的前100,也就是说42所一流大学建设高校的大部分进入世界一流大学行列。参照上面的分解原则,同时进入三大全球性大学排名的数量可以作为分解目标的下限数,进入三大全球性大学排名中至少一个的数量可以作为分解目标的上限数。依此类推,2050年的目标分解方案见表3。

四、世界一流学科建设目标的分解

1.“双一流”建设学科的发展目标

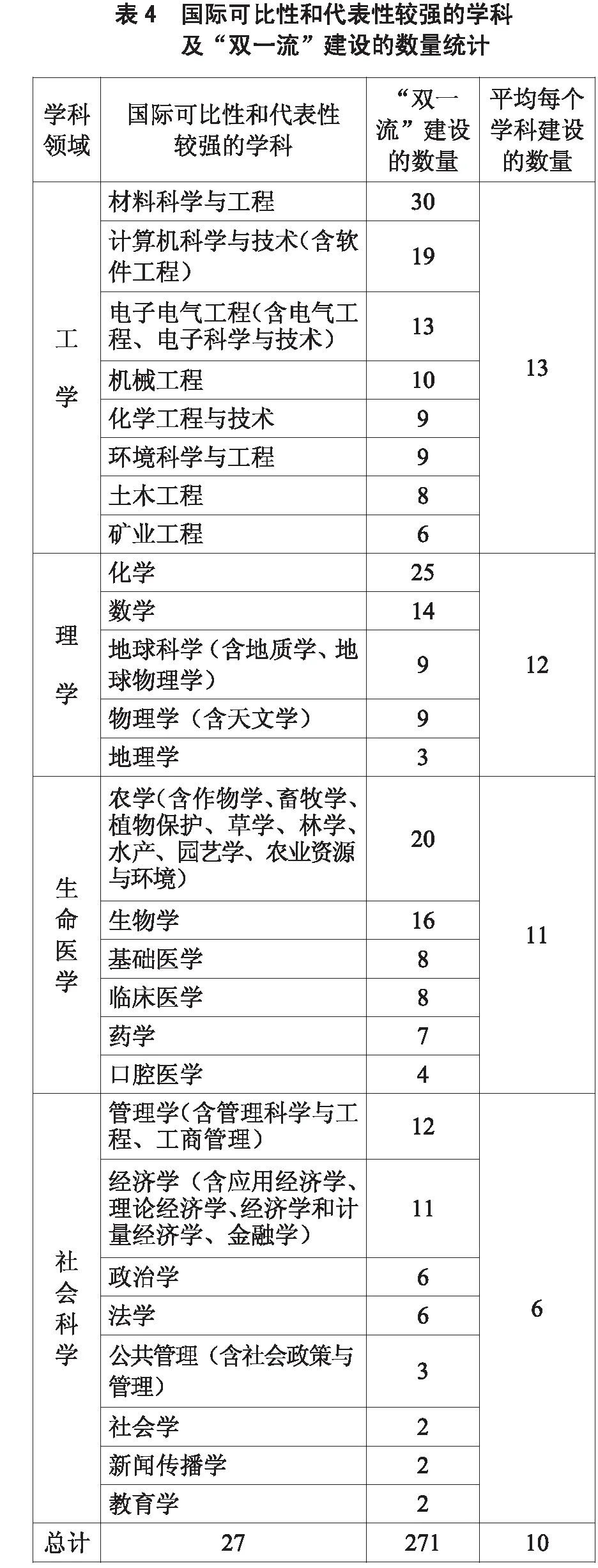

根据教育部发布的“双一流”建设学科名单(70)教育部.“双一流”建设学科名单[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A22/A22_ztzl/ztzl_tjsylpt/sylpt_jsxk/201712/t20171206_320669.html,2017-12-06/2020-05-21.,137所高校的465个学科入选“双一流”建设学科。统计发现:“双一流”建设学科分布在除军事学外的12大学科门类的108个学科,平均每个学科建设的高校数量平均值在4个左右。这108个学科涉及了理学、工学、生命医学、社会科学、人文学科等领域。

世界一流学科是在世界范围内比较而产生的,因此学科的国际可比性非常重要。“自然科学、社会科学与人文学科有着不同的属性,其横向可比性也是有差别的”(71)阎凤桥.我国高等教育“双一流”建设的制度逻辑分析.中国高教研究,2016,(11):46-50.。在465个“双一流”建设学科中,理学、工学、生命医学类学科的国际可比性较强,而人文学科的国际可比性较弱。社会科学类学科的国际可比性差异较大,如经济学学科的国际可比性较强,而法学学科更具有国别色彩(72)方跃平,邹放鸣.我国学科类型化评估机制的完善.江苏高教,2018,(7):21-25.。此外,还有相当数量的学科是中国特色学科,比如中国史、中国语言文学、马克思主义理论、中医学、中药学、中西医结合(73)软科.想学有“中国特色”的学科,该去哪儿?[EB/OL].https://www.sohu.com/a/345689577_111981,2019-10-09/2020-05-20.等。

为了进行后续的对比分析,我们选择了国际可比性较强且具有代表性的部分学科,并按照国际可比的口径对相关的“双一流”建设学科进行了归并统计,具体包括:工学领域8个学科、理学领域5个学科、生命医学领域6个学科、社会科学领域8个学科。根据上述国际可比性较强的代表性学科清单,对“双一流”建设的数量进行统计分析发现:工学领域代表性学科的平均建设数量最多,达到13个,理学领域代表性学科的平均建设数量为12个,生命医学领域代表性学科的平均建设数量为11个,社会科学领域代表性学科的平均建设数量最少,仅为6个,详见表4。

2.“双一流”建设学科在全球性学科排名中的表现分析

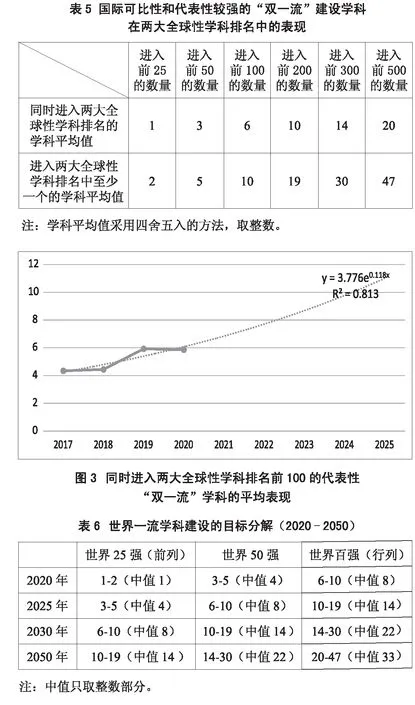

对国际可比性和代表性较强的“双一流”建设学科(表4)进入两大全球性学科排名(软科世界一流学科排名(74)软科.软科世界一流学科排名[EB/OL].http://www.zuihaodaxue.com/arwu_subject_rankings.html,2020-05-20.与QS世界大学学科排名(75)QS,“QS World University Rankings by Subject,”https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2019.)的最新结果进行统计分析发现:平均每个学科同时进入两大全球性学科排名前100的高校数量达到6个,且平均每个学科已有1所高校同时进入两大全球性学科排名的前25;平均每个学科进入至少1个全球性学科排名中的数量则更多;详见表5。

对国际可比性和代表性较强的“双一流”建设学科(表4)2017-2020年平均每个学科同时进入两大全球性学科排名前100的高校数量进行分析发现,呈稳步增长趋势。从图3的拟合线可以预测,到2025年国际可比性和代表性较强的“双一流”建设学科(表4)平均每个学科同时进入两大全球性学科排名前100的高校数量将从现在的6所增至10所左右。

3.世界一流学科建设目标的分解方案

根据《总体方案》、《暂行办法》等文件精神,参考世界一流学科的建设目标及其在两大全球性学科排名中的表现,在目标设置理论以及SMART原则的指导下,对世界一流学科的建设目标进行分解。

2020年的目标分解:从前面的分析可以发现,国际可比性和代表性较强的学科(表4)中,进入全球性学科排名前100的数量已经与这些学科的“双一流”建设数量接近。因此,采用“双一流”建设的学科数量进行目标分解的意义不大。虽然大学排名存在局限性,但两大全球性学科排名在全球范围内得到了广泛的认可,同时进入两大全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的下限数,进入至少一个全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的上限数。依此类推,2020年的目标分解方案见表6。

2025年的目标分解:在“双一流”建设高校公布的世界一流学科建设方案中基本没有提到2025年的建设目标,但是最近各高校都在制订“十四五”规划,因此对2025年的目标进行可操作的分解具有重要的现实意义。根据图3和表5的分析,2020年进入全球性大学排名前200的数量可以用来预测2025年进入全球性大学排名前100的数量;参照全球性大学排名的预测分析,2020年进入全球性大学排名前50的数量可以用来预测2025年进入全球性大学排名前25的数量。参照上面的分解原则,同时进入两大全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的下限数,进入至少一个全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的上限数。依此类推,2025年的目标分解方案见表6。

2030年的目标分解:随着“双一流”建设的推进,“双一流”建设高校的表现将持续稳步提高,2020年进入全球性大学排名前300的学科完全有可能在2030年进入全球性大学排名的前100。参照上面的分解原则,同时进入两大全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的下限数,进入至少一个全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的上限数。依此类推,2030年的目标分解方案见表6。

2050年的目标分解:经过30年的建设,2020年进入全球性大学排名前500的高校完全有可能在2050年进入全球性大学排名的前100。参照上面的分解原则,同时进入两大全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的下限数,进入至少一个全球性学科排名前100的数量可以作为分解目标的上限数。依此类推,2050年的目标分解方案见表6。

五、结论与建议

1.分解并实现“双一流”建设的战略目标

本研究根据相关高校的“双一流”建设目标及其在全球性大学排名中的表现,在目标设置理论以及SMART原则的指导下,对世界一流大学/学科建设的战略目标进行了分解,结果发现:《总体方案》、《暂行办法》等文件中提出的战略目标是可以分解的,并具体分解出了近期、中期和远期的世界一流大学/学科建设目标。到2030年,将有18所左右的一流大学建设高校进入世界一流大学行列,其中4所左右进入世界一流大学前列;国际可比性和代表性较强的学科中,平均每个学科进入世界一流学科行列的高校数量将达到22所左右,其中进入世界一流学科前列的高校数量将达到8所左右。“双一流”建设是一项长期的、复杂的系统工程,经过坚定的、持续的推进,“双一流”建设的战略目标完全能够实现。

2.直面并克服国际因素对“双一流”建设的负面影响

近年来,无论从国际贸易的发展指数看,还是从跨国投资的指数看,全球化都在退步。(76)丁一凡.逆全球化:趋势、影响及对策[EB/OL].https://www.sohu.com/a/126972929_479726,2017-02-22/2020-05-20.“逆全球化”的发展,无论对发达国家和发展中国家来说,都造成了巨大的影响。(77)同上.中国成为逆全球化趋势的最大受害者。(78)海关总署:中国成为逆全球化趋势最大受害者.第一财经日报,2017-01-13.未来若干年的国际形势具有很大的不可预测性,“双一流”建设可能会遇到各种意想不到的国际挑战。但是,无论国际环境如何变化,只要我们直面国际挑战、坚持改革开放、持续强化国际交流与合作、坚定推进“双一流”建设,就一定能克服各种国际因素的负面影响,推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列、前列,为实现我国“两个一百年”的奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

3.建立并落实“双一流”建设的动态调整机制

《暂行办法》指出:“打破身份固化,建立建设高校及建设学科有进有出的动态调整机制”。根据有进有出的原则,进入“双一流”建设名单的高校或学科在动态调整过程中有可能调出,而目前与“双一流”建设失之交臂的高校或学科有可能在动态调整中调入。建立并落实动态调整机制,将促进高校、学科之间的良性竞争,从而加快“双一流”建设的推进步伐。在动态调整的过程中,需要充分考虑建设的数量与“双一流”战略目标的匹配,以国际可比性和代表性较强的学科为例,平均每个学科的“双一流”建设数量在10个左右(其他学科的平均建设数量更少),难以满足中长期建设高等教育强国的战略要求,在未来的动态调整过程中可以逐步调整增加。与此同时,在未来的动态调整中,需要充分考虑不同学科之间的相对平衡,“双一流”建设数量明显偏少的学科可以尽早调整增加。