我国玉米产业发展与粮食安全

沈汀兰

近年来,虽然我国玉米产量总体呈逐年增长态势,但由于饲料用粮和工业用粮等粮食消费需求急剧增加,玉米消费总量扩张、导致价格持续上涨。为确保国内市场供应,我国一直通过进口和临储玉米去库存弥补市场缺口。从长期来看,我国玉米产业必须在坚持“不与人争粮、不与粮争地”的原则基础上,处理好产业发展与粮食安全的关系,在确保国家粮食安全的前提下,有序发展玉米深加工产业。

关键词:玉米产业;玉米深加工;粮食安全

玉米是我国三大主粮之一,在三大谷物中,玉米分布广、产量高,是重要的粮、经、饲兼用作物,在保障粮食安全方面具有重要战略地位。我国玉米深加工行业虽起步晚,但发展迅速,目前主要形成了涵盖玉米种植生产、玉米加工、玉米及其加工产品流通、玉米及其加工产品消费几大环节的完整产业链,并且我国已经形成巨大的玉米深加工产能,成为拉动玉米消费的重要动力。我国也是世界最主要的玉米生产国和消费国之一,近两年由于生猪产能加速恢复,对饲用玉米需求增长,加之玉米深加工产能的扩张,国内玉米消费量快速增长,玉米进口量增加。从粮食安全角度来讲,发展玉米深加工产业,必须处理好产业发展与粮食安全的关系,产业发展必须服务于国家粮食安全,绝不能以牺牲粮食安全为代价换取经济效益。

玉米产量及消费需求大幅增长

近几年,我国玉米产量整体呈现稳定增长态势。国家统计局数据显示,2020年,我国玉米产量达到了2.61亿吨(图1),与2019年持平,较2013年增加了5.24%。我国玉米产量增加主要原因是国家重视粮食生产,政策补贴红利较好,以及下游畜牧养殖、深加工快速发展,对玉米需求持续增加,玉米种植效益提升,同时机械化普及种植技术进步使单产明显提高。过去几年,我国玉米产量和种植面积在2015年达到历史峰值,分别为2.65亿吨和4496.8万公顷。2015到2020年,玉米播种面积逐年下降,玉米产量依然保持相对稳定。根据国家统计局数据,2015年以来,我国玉米播种面积由4496.8万公顷下降到了2020年的4126.4万公顷,5年间下降了370.4万公顷,单产却提升了432千克/公顷。

产量增长的同时,我国玉米总消费量呈稳步增长趋势。根据智研咨询数据,2013—2019年,我国玉米消费量逐年递增,由2.08亿吨增长到了2.80亿吨。智研咨询估计,2020年我国玉米消费量约为2.93亿吨,较2013年增长40.87%,远高于同期玉米产量5.24%的增速。

我国玉米消费大概分为饲用、工业、食用及其他(食用、种子、损耗)和出口几个领域。2000—2020年间,除出口量大幅下滑外,其他饲用、工业、食用及其他领域均出现不同程度增长,成为我国玉米总消费大幅增长的驱动因素。

根据前瞻产业研究院数据,饲用玉米消费是玉米消费的第一大户,玉米直接或间接用作饲料的部分至少占70%以上,生猪养殖又是饲料玉米消费的第一大户;其次为工业消费,约为25%。从饲料的原材料成本构成方面来看,目前玉米和豆粕是生产饲料最主要的原材料,两者合计约占饲料原材料成本的60%以上。玉米饲料需求有生猪、肉禽、蛋禽消费三大板块。近年来,我国饲料工业发展迅猛,根据中国饲料工业协会统计,2020年我国工业饲料总产量达25276.1万吨,较2000年增加近2.5倍。我国工业饲料需求增长一方面是居民收入水平提高,对肉蛋奶需求急剧增加,带动养殖业大力发展,增加工业饲料需求;另一方面是厨余养殖占比逐渐减少增加饲料需求,以及养殖產业规模化发展增加商品饲料对自配料替代使用比例。根据前瞻产业研究院数据,2018年,受益于猪肉价格以及产能扩张影响,中国玉米饲料总消费量市场实际值达185百万吨,为近年增速最高,同比增长20.5%。2019年,中国玉米饲料消费量市场实际值达到187百万吨,2020年饲用玉米消费量再创新高,达到191百万吨。

玉米是我国加工程度高、产业链长的粮食品种。国内玉米加工产品以淀粉、酒精、味精、赖氨酸,以及玉米燃料乙醇等为主,玉米深加工产业对整个社会和国民经济的持续健康发展起着巨大推动作用,成为玉米主产区发展经济的战略选择。其中,在玉米淀粉加工方面,根据中国淀粉工业协会数据,2013—2019年期间我国玉米淀粉产量总体呈逐年增长态势,2019年玉米淀粉产量为3097万吨,较2013年的2196万吨提高了901万吨。中国淀粉工业协会估计,2020年玉米淀粉产量为3314万吨,较2013年增加了50.91%。

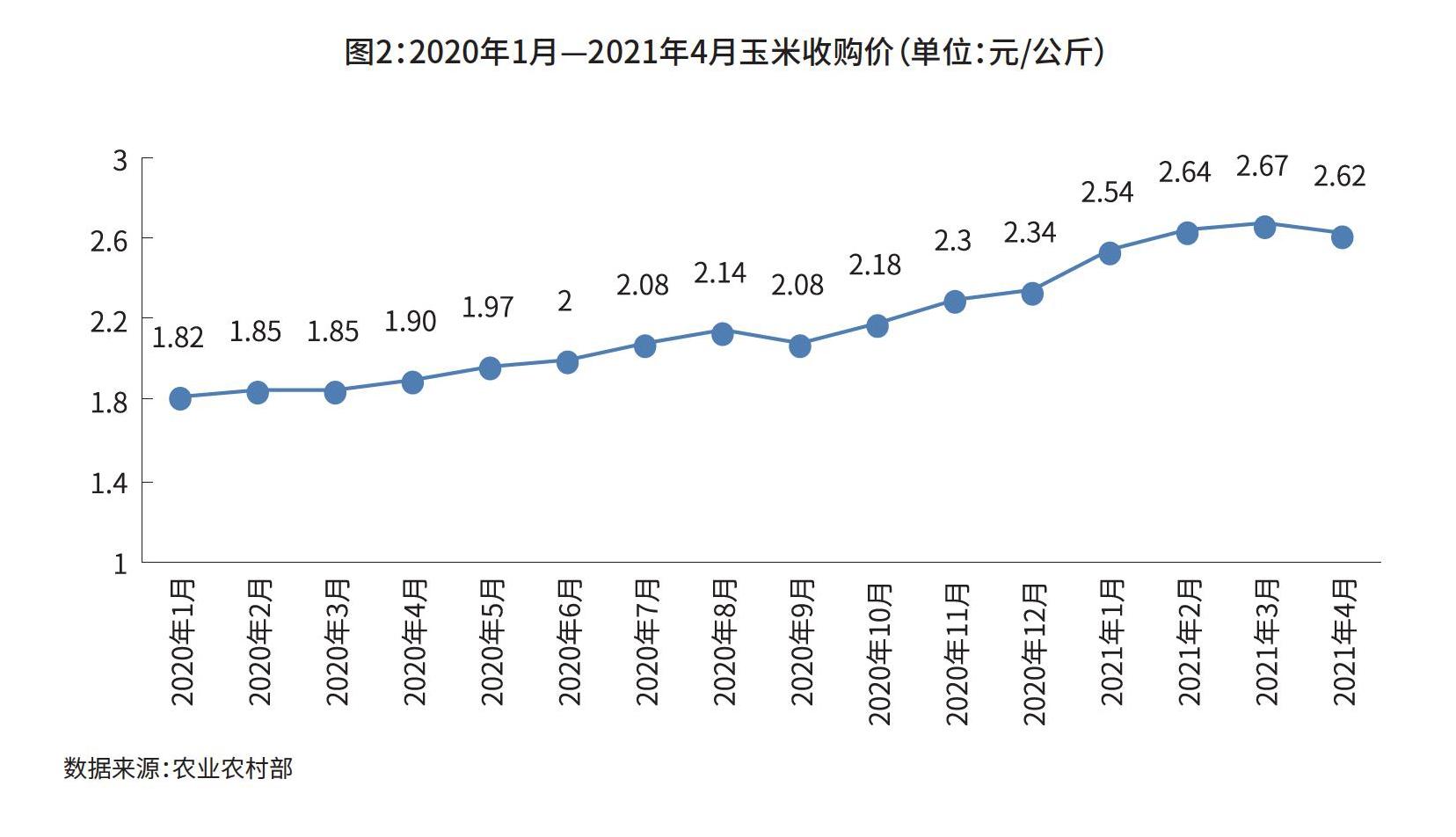

消费需求增长导致玉米价格水涨船高。据农业农村部数据,2020年以来,国内玉米收购价整体呈逐渐上升态势,2020年1月至12月份,玉米收购价从1.82元/公斤增长到了2.34元/公斤。今年一季度,玉米市场运行大体分为两个阶段:第一阶段是春节之前,受需求旺盛、流通粮源偏紧的影响,玉米价格持续走强;第二阶段是春节以后,主要是气温升高,农民和贸易商售粮进度加快,市场供给呈现阶段性宽松,价格企稳回落。2021年1月至3月份,国内玉米收购价由2.54元/公斤增长到了2.67元/公斤,增幅逐渐趋缓,玉米收购价较2020年同期上涨了0.7—0.82元/公斤。今年4月份,玉米收购价较3月份有所回落,为2.62元/公斤,高于2020年同期水平(图2)。根据农业农村部4月份最新预测,2020/21年度我国玉米进口2200万吨,比上月预测数调增1200万吨。农业农村部分析认为,综合来看,短期内国内玉米供需趋于基本平衡,价格大幅涨跌的可能性不大。

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳表示,玉米价格适当上涨,让连年亏损的玉米种植终于有了净利润。再加上政策支持稳定,今年农民种粮积极性大幅度提高,玉米的播种面积也有望明显恢复。与此同时,玉米涨价也不可避免地抬升下游的饲料养殖成本。宋丹阳表示,对此,农业农村部正在与有关部门一起,在抓好粮食生产的同时,通过增加超期储存的稻谷、小麦投放,适当扩大玉米及替代品的进口,引导调控需求等多项措施,保障饲料粮供应。从后期的走势来看,综合考虑农民和贸易商手中的余粮、加工企业库存以及进口等因素,新季玉米收获上市前市场供应充足,玉米价格持续上涨缺乏支撑。秋粮上市后市场供应有望进一步改善,以我为主保障谷物基本自给的格局不会改变。

玉米供需趋于基本平衡

从全球市场来看,玉米产业主要分布在美国、中国、巴西、阿根廷等国家,其中美国是全球第一大玉米产国。根据美国农业部数据,2016年以来全球玉米库存量呈下降趋势,到2020年12月初全球玉米库存量约289百万吨。国际市场上,全球玉米期末库存下降可能导致玉米价格预期上涨。2020年美国玉米产量为3.82亿吨,占比33.5%;中国玉米产量占比22.9%,位居世界第二。2020—2021年度全球玉米产量有所上升,美国农业部估计,2020—2021年度全球玉米产量为1143.6百万吨,较2019年度有所增长。全球玉米消费量已经连续5年上升,美国农业部估计2020—2021年度全球玉米消费量为1158.0百万吨。

我国作为全球最主要的玉米生产国、消费国和进口国,伴随全球玉米需求浪潮的巨大扩张,国内的玉米消费也出现大幅上涨。一方面饲料消费增长,一方面是国内深加工消费增长,使得国内的供求关系发生明显的变化。

我国玉米进口实行配额制度,玉米进口关税配额每年公布一次,自实施以来,每年的进口配额一直维持在720万吨的水平。其中,国营贸易比例60%,关税配额内的玉米进口关税为1%,配额外玉米进口关税则高达65%。海关数据显示,在2008年之前,我国还是全球主要的玉米出口国,但随着我国玉米工业用粮的飞速发展,自2008年之后,我国逐步变成玉米净进口国。

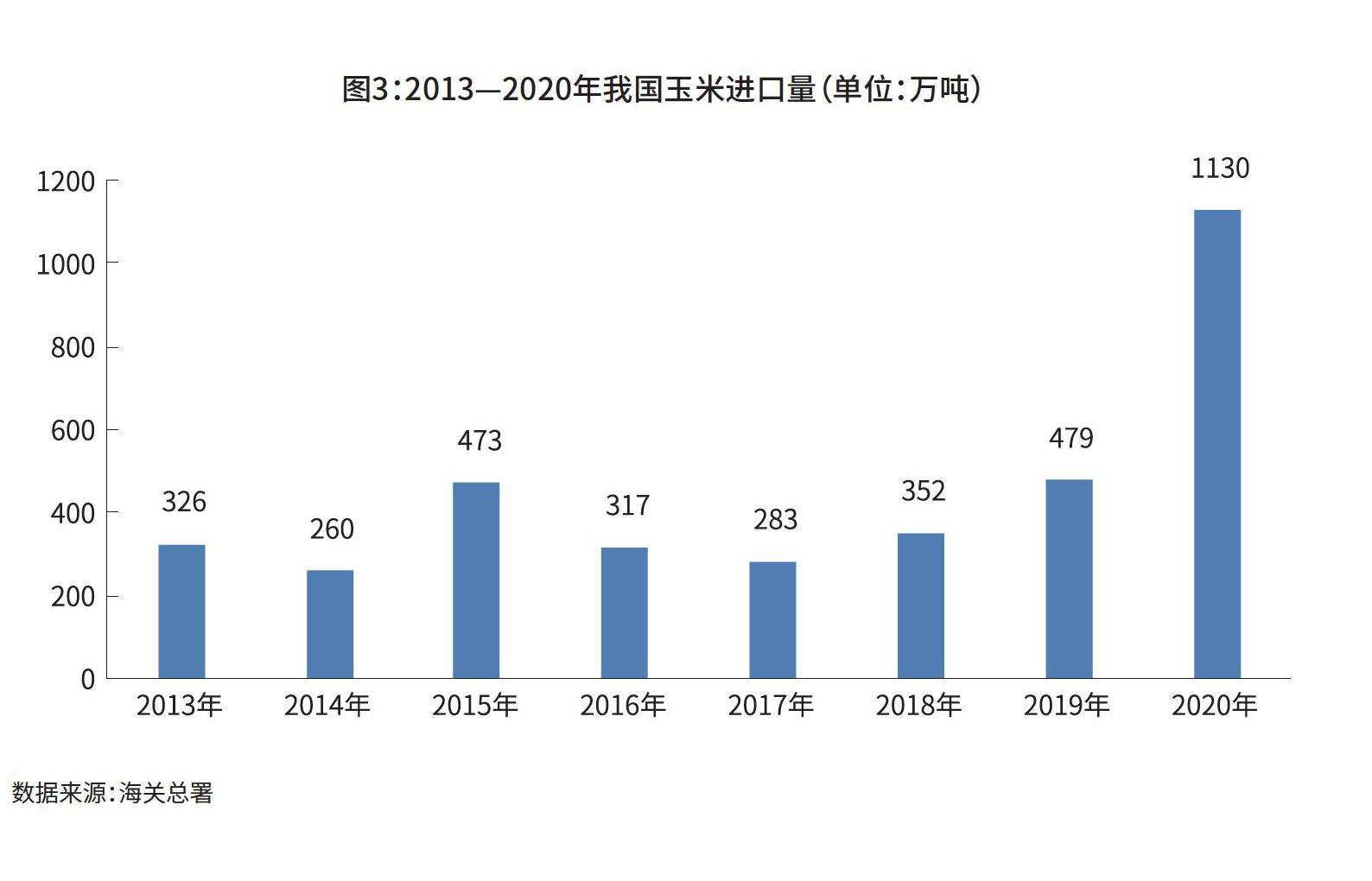

近几年,我国玉米进口贸易量整体保持增长态势。海关数据显示,自2017年以来,我国玉米进口需求持续上升,2018年玉米进口总量达到352万吨,同比上升24.4%;2019年,玉米进口总量达到479万吨,同比增长35.43%;2020年,受新冠肺炎疫情以及临储玉米去库存价格提升等影响,我国玉米进口量突破了1000万吨,达到了1130万吨,同比增长135.91%,进口需求量暴增(图3)。

临储玉米发挥着宏观调控“蓄水池”和市场“稳压器”的作用。玉米的临储最低价收购政策始于2008年,国家出台政策的主要目标是保障农民的种植收益以及粮食的稳定供应,每年在玉米播种前公布最低收购价政策,当市场价低于最低价时,由国家指定的粮食企业以最低价进行收购,以此稳定市场价格,维护农民利益。根据Wind数据库数据显示,2015年,临储玉米收购量达到1.25亿吨,对应产量占比大致在50%左右,2015/2016年度的国储总库存高达2.36亿吨,库存消费比也创出新高106%。2016年,我国玉米临储政策取消,实行供给侧改革,临储玉米库存大量抛售导致临储玉米库存降至低位,无法在供应层面采取措施缓解缺口。2016年至2020年,5年时间累计拍卖成交临储玉米2.6亿吨,玉米去库存任务完成。

值得注意的是,临储玉米之所以能够去库存,是因为市场存在缺口,临储玉米库存结束后就剩下了市场缺口。这个缺口需要通过进口玉米来弥补,或国内外其他谷物品种来替代。

其实我国玉米进口量增长早已有迹可循,目前我国生猪行业复养复产稳步进行,生猪存栏已恢复到非瘟前的90%,對饲料的需求也是日渐增长,致使我国玉米的供应紧俏,加之我国玉米深加工行业产能持续增加,玉米供应出现较大缺口,因此对玉米及其他谷物的进口需求增加。海关数据显示,2020年高粱与大麦的进口数量同样大幅增长,高粱进口量为481万吨,同比2019年增长479.52%;大麦进口量为808万吨,同比增长32.26%。

2021年国际形势尚不明确,且新冠疫情发展方向同样存在高度不确定性,预计我国将继续从不同途径进口玉米及其替代品来增加有效供应,弥补缺口。

玉米产业发展必须服务于国家粮食安全

值得注意的是,玉米深加工产业过度发展会挤占饲料玉米的正常供应,影响肉蛋奶等食品供应安全。为了确保口粮和饲料消费需求,我国在发展玉米深加工的时候,一直坚持“不与人争粮、不与粮争地”的原则。

近年来,我国对玉米深加工的政策经历了从大力推广到严格控制的变化。在玉米出现阶段性过剩、市场供求相对宽松的时候,国家顺应合理消化玉米库存的要求,采取下放玉米深加工项目审批权限到省、取消外资进入玉米深加工行业的限制,以及对深加工企业给予收购补贴等一系列政策,加大玉米加工转化力度,提高产能利用水平,玉米去库存效果显著;在玉米供需形势开始发生逆转时,国家再次收紧玉米深加工项目审批,严格限制玉米燃料乙醇加工产能扩张,促进玉米产销平衡,保障国家粮食安全。

目前,我国已经形成了巨大的玉米深加工产能,成为拉动玉米消费的重要动力。有业内人士预计,未来玉米深加工将是玉米消费的重要增长点。根据农业农村部数据,2020年国内玉米价格一直处于涨势,被称为国内玉米的“黄金年”。抛开新冠肺炎疫情、水灾、台风、资本炒作等因素,玉米加工快速发展,消费需求旺盛,是推高玉米价格上涨的重要动力。

据了解,玉米深加工的发展最初是为解决20世纪保护价政策下遗留下来的陈化粮,以及本世纪初全球对于能源危机的战略布局等问题。此后,随着玉米燃料乙醇的快速发展,在拓展延伸产业盈利链条上,玉米深加工产能扩张加速。据中国饲料行业信息网数据,当前玉米深加工产能已经达到1.26亿吨,下游产品也从最初的燃料乙醇转向以玉米淀粉为主的多种下游商品。上一次国家对玉米深加工的限制是在2007年,当年也呈现出玉米供需趋紧,价格持续上涨的势头。

针对玉米价格持续上涨的情况,国家有关部门从供给和需求两端发力,采取投放临时储备玉米、增加进口和严格限制玉米燃料乙醇加工产能扩张等“组合拳”,着力稳定市场价格。2020年年底,我国正式发布了《新时代的中国能源发展》白皮书,要求坚持不与人争粮、不与粮争地的原则,严格控制燃料乙醇加工产能扩张,重点提升生物柴油产品品质,推进非粮生物液体燃料技术产业化发展。

2020年临储玉米去库存任务完成后,我国玉米市场深度进入市场化运行轨道。业内人士认为,面对变幻莫测的市场形势,我国有能力保障玉米市场供应,但也面临着潜在的风险和挑战。首先,2020年玉米价格上涨增加了农民种粮收益,提高了农民种植的积极性,预计2021年玉米种植面积将会大幅增加,但是势必会挤压大豆种植面积,引发新一轮种植结构调整。其次,在一定比价关系下,稻谷、小麦和玉米之间有可替代性,随着玉米价格高涨,一些企业用稻谷和小麦替代玉米做饲料,国家有关部门也加大了库存小麦和水稻的投放力度。但如果大量使用库存稻谷和小麦替代玉米,可能会影响口粮安全。再次,2020年玉米及其替代品大量进口有效改善国内供应,玉米进口量超过2020年玉米进口配额,但从长远看,过量进口有可能对国内粮食产业安全造成冲击。最后,我国有完善的粮食储备体系和应急供应保障体系,是稳定市场的“定海神针”,但粮食储备机制还需要不断完善。

今年4月发布的《中国农业展望报告(2021-2030)》(以下简称《报告》)认为,未来玉米产需缺口将逐步缩小,国内玉米供求关系由趋紧逐步向基本平衡格局转变。未来10年中,玉米播种面积预计将增加3854万亩左右。同时,单产水平随着农田基础设施持续改善、种业创新及技术推广应用等逐渐增长,预计年均增长1.8%。2030年,全国玉米产量预计达到3.32亿吨,年均增长2.4%。在消费方面,生猪产能的恢复、畜牧业的增长,对玉米供给的要求更高。《报告》预测,2030年,全国玉米总消费量将达到3.32亿吨,年均增长1.4%。进口短期增加并将突破配额数量,之后将有所回落,预计2030年,进口量为650万吨左右。

总而言之,从产业发展的角度讲,发展玉米深加工产业,必须处理好产业发展与安全的关系,产业发展要服务于国家粮食安全,优先保障饲料玉米的正常供应,保证肉蛋奶等食品供应安全。