区域推进劳动教育课程建设的现状、问题及对策研究

张丽华 冯新瑞

摘 要 调查表明,各地劳动教育实施已初步实现常态化,主要体现在劳动教育课时有保障,有专职的教师队伍,构建区域劳动教育课程内容体系,家庭劳动教育得到空前重视。同时,仍存在学校和教师对劳动教育的理解不到位、劳动教育教师队伍整体素质有待提升、劳动教育课程资源开发利用不够等问题。为此,沈河区进行了积极的探索,在实践中总结出如下经验:发挥学校主導作用,指导学校进行劳动教育课程的统筹规划;丰富教研内容和形式,提升劳动教育教师的专业素养;立足本地和各校实际,加强劳动教育课程资源建设;建立标准和制度,以评价促进学生劳动素养的发展。

关键词 区域推进;劳动教育;课程建设

课程是学校教育的核心,劳动教育也需要依托相应的课程去落实。2020年3月中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》强调,“在大中小学设立劳动教育必修课程,系统加强劳动教育”。2020年7月教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)也进一步明确了劳动教育课程设置、目标、内容、实施途径等相关问题。这些文件为中小学劳动教育课程设置与实施指明了方向。但是,对于学校而言,在目前缺乏相关课程标准和配套教材的情况下,面临着劳动教育的资源怎样开发利用、劳动教育的师资怎样培养、劳动教育的实施机制怎样建立等问题,劳动教育的落实、落地仍然是一个难题。为此,迫切需要区域层面的行政驱动和教研引领来共同推进和完善劳动教育课程建设,从而缩小课程实施中高位理念与低位实践之间的落差,使劳动教育在学校常态和有效地实施。本文以沈阳市沈河区为例,探索劳动教育区域推进的方法策略,为区域和学校的劳动教育课程建设提供一些思路和建议。

一、区域推进劳动教育课程实施背景

沈河区在2002年第八次课程改革之初,即在区域内全面开设综合实践活动课程,并按课程要求将劳动与技术教育纳入其中。在课程实施的18年中,一直设有专职教研员引领课程开展,区域构建课程目标体系和表现性评价标准,分散到各年级实施,指导学校根据目标体系和区域规定的课程内容比例规划课程,综合实践活动课程在区域内实现了常态实施,作为其中重要内容之一的劳动与技术教育也得到了落实。

2020年劳动教育相关文件出台之后,为了有效解决综合实践活动和劳动教育课程内容高度重合等问题,沈河区尝试将两门课程进行统整,力求通过目标和内容的系统构建以及课时、师资和实践场地等资源的有效整合,建立一个有序而高效的课程结构,促进课程的深入实施。

沈河区前期积极参与中国教育科学研究院区域推进劳动教育项目组的研究,运用项目组编制的《区域推进劳动教育课程建设情况调查问卷》,对校长、教师和学生进行了问卷调查和访谈,为探索劳动教育课程的推进策略提供了重要依据。其中教师问卷侧重对劳动教育课程实施基本情况的了解,校长问卷侧重对劳动教育课程规划、困难和需求的了解,学生问卷侧重对劳动教育课程的认识和参与情况的了解。问卷采取抽样调查的方式施测,校长和教师问卷发放给区域内33所小学的任教教师95人和相关领导33人;学生问卷选取了5所小学五年级各2个班级的学生共504人。

二、区域推进劳动教育课程实施现状

调查表明,沈河区对劳动教育课程建设的构想和初步实践,使劳动教育的课程地位得到提升,主要体现在课时、师资队伍、课程内容和实施途径等方面。

(一)劳动教育必修课课时有保障

《纲要》规定,劳动教育必修课每周不少于1课时。调查显示,目前沈河区所有学校均开设了劳动教育必修课,有65.26%的学校开设了1课时,23.16%的学校开设了2课时,8.42%的学校开设了3课时。从调查数据可以看出,沈河区将劳动教育与综合实践活动统整实施后,劳动教育必修课课时达到并超过了《纲要》提出的不少于1课时的规定,在时间上保障了劳动教育课程的开设,为劳动教育的深入实施提供了可能。

(二)教师队伍以专任教师为主

教师的素质水平直接关系到课程实施的效果,《纲要》建议学校“采取多种措施,建立专兼职相结合的劳动教育师资队伍”。沈河区综合实践活动的教师队伍一直是以专职为主,在与劳动教育课程统整之后,为了满足课程实施的需要,各校进一步充实了教师队伍。目前,全区小学劳动教育教师共有95人,其中专任教师64人,占教师总数的67.3%,平均每校2人。一些规模较大的学校已经形成了稳定的劳动教育教师团队,如沈阳市实验学校小学部的劳动教育专职教师共有7位,平均年龄35岁,其中有2位省级优秀课教师、2位市级优秀课教师,有专门的主任负责这一课程的教研,教研组被学校评为优秀教研组,使劳动教育在该校的常态实施和有效实施成为可能。

(三)初步构建区域劳动教育课程内容体系

《纲要》要求“根据教育目标,针对不同学段、类型学生特点,以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为主要内容开展劳动教育。结合产业新业态、劳动新形态,注重选择新型服务性劳动的内容”。沈河区根据要求,结合原有的综合实践活动课程目标和内容,打通两门课程的隔阂,选取精要内容,剔除重复内容,以主题的形式统整两门课程的内容,推荐给学校实施。课程内容体系包括3个方面、9个板块,共36个主题,细化了每个主题中劳动实践的具体内容,依据学生的年龄特点分散到各年级实施(见表1)。劳动教育内容包括生活劳动、生产劳动和社会服务。其中,生活劳动对应的板块为生活起居、家居整理、简单烹饪;生产劳动对应的板块为纸艺陶艺、布艺绳结、种植养殖;社会服务对应的板块为班级管理、校园服务、岗位体验。每个板块包含4个主题,在主题里融入了常见的劳动项目和劳动工具的使用,并适当融入新知识、新方法、新技术,运用综合实践活动倡导的研究性学习、项目式学习、合作式探究的方式构建主题内容,使劳动教育和综合实践活动从繁杂多样变为脉络清晰,实现对学生劳动素养、问题解决和创新精神的系统培育。目前已有85.3%的教师在使用区域推荐的教学内容,15.8%的学校在区域推荐内容的基础上进行了校本化的规划。

(四)家庭劳动教育得到空前重视

新时代劳动教育的实施途径是多样的。《纲要》指出,要“拓宽劳动教育途径,整合家庭、学校、社会各方面力量。家庭劳动教育要日常化,学校劳动教育要规范化,社会劳动教育要多样化,形成协同育人格局”。家庭劳动教育是沈河区全面实施劳动教育的切入点,沈河区教育局、沈河区教育研究中心在2020年6月19日联合出台了《沈河区推进新时代中小学生家庭劳动教育的指导意见》和《沈河区中小学生家庭劳动教育指导方案》两个文件,召开启动大会,对家庭劳动教育的具体实施进行了规划和指导,并在构建区域课程内容体系时,将家庭劳动实践的内容作为劳动教育必修课的重要内容,98%的学校对家庭劳动教育进行过规划和指导。学生问卷显示,93.65%的学生反馈家长鼓励孩子做家务劳动,98.8%学生做过家务劳动。这反映出各个学校对区域家庭劳动教育的规划和指导进行了较好的落实,家长认识到家庭劳动教育的重要性并能够给予支持。

沈河区对家庭劳动教育的积极推进和对劳动教育课程的顶层设计,为劳动教育在全区的全面铺开打下了坚实的基础,劳动教育课程实现了常态实施,家长对劳动教育的观念有了转变,学生体验到劳动的快乐,参与劳动的积极性有了很大的提高。

三、区域推进劳动教育课程实施的主要问题

找准问题并进行深入分析,才能更好地推进劳动教育在区域内的有效实施。通过对调查结果的系统分析和对部分校领导、教师的深入访谈,本研究发现沈河区学校劳动教育的实施还存在如下问题。

(一)对劳动教育的理解还不到位

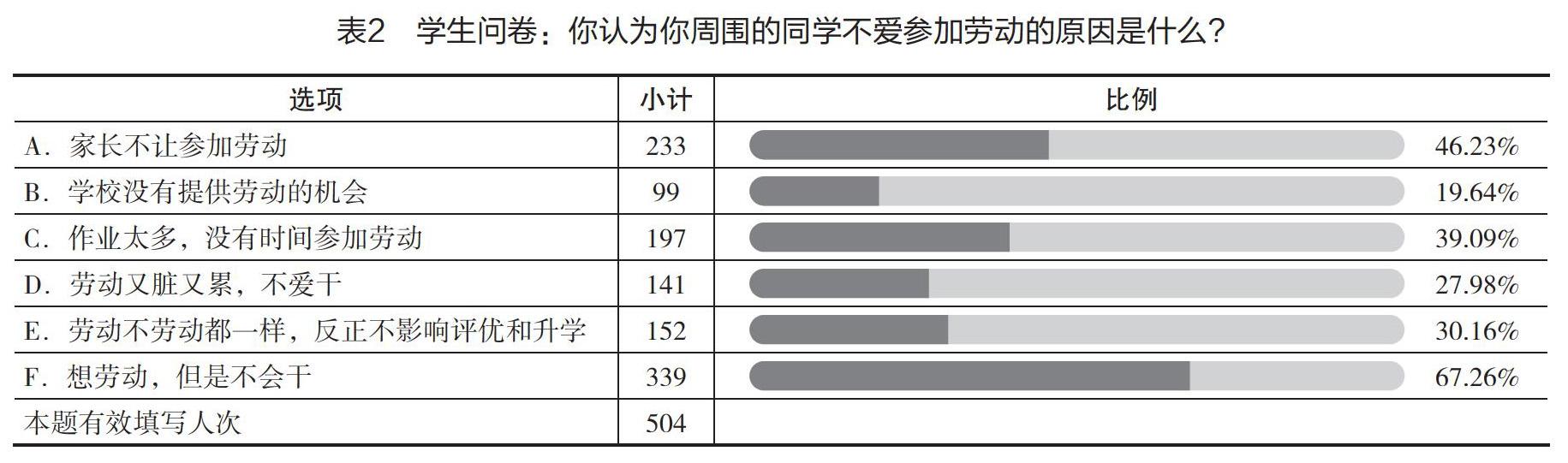

在“你认为有必要设立劳动教育必修课吗”这一问题中,100%的校领导、95.79%的教师和98.8%的学生认为非常有必要或有必要,可以看出校领导、教师和学生对劳动教育的重要性均持肯定的态度,这为学校更好地开展劳动教育提供了有利的条件,但在具体实施中还暴露出了对劳动教育的认识存在一定偏差,特别是对劳动教育在引导学生树立正确的劳动价值观、培养学生热爱劳动和劳动人民的情感这一方面把握和落实得还不到位。如在问及学生“环卫工人刚打扫完卫生,你看到有人随地扔垃圾,你会怎样做”时,仅有53.6%的学生会“将垃圾丢进垃圾桶,减轻他们的劳动”;此外,30.3%的教师会将劳动作为惩罚学生的手段。同时,关于学生不爱参加劳动的原因,调查显示(见表2),“劳动不劳动都一样,反正不影响评优和升学”“劳动又脏又累,不爱干”等错误劳动观念仍然存在;“想劳动,但是不会干”“作业太多,没有时间参加劳动”“学校没有提供劳动的机会”“家长不让参加劳动”等现象说明学生的劳动实践还比较缺乏。

认识和实践的不足反映出目前劳动教育实施中的深层次问题。一是校领导、教师、家长等不同教育主体的劳动教育观念还存在一定的偏差;二是区域“五育并举”的支持体系还不够健全;三是学校层面对校内外劳动实践,特别是劳动周的规划,还比较缺乏。

(二)劳动教育教师队伍整体素质有待提升

加强教师队伍建设,是区域推进劳动教育课程建设的重点,教师队伍的整体素质直接影响着劳动教育的实施质量。从目前沈河区的教师队伍现状来看,虽然专任教师人数充足,但是认为劳动教育教师完全能胜任教学工作的学校领导仅占42.4%,说明教师队伍整体素质还有待提升。通过问卷和访谈得知,主要原因有如下几方面。一是教师职称、年龄结构不合理。老教师和刚毕业的教师居多,其中40岁以上的教师人数占60%,30岁以下的教师人数占27.4%;没评职称和一级职称以下的教师占40%;专职教师中,身体状况不佳、家庭负担过重的教师偏多。二是兼职教师队伍不足。劳动教育涉及一定的专业技术,仅靠学校的教师是不够的,84.9%的领导认为有必要聘请校外兼职教师,但是聘请校外教师的学校仅为13.7%。三是教师在师范院校没有系统进行过劳动技术和劳动教育方面的专业学习,入职后又很少接受这方面的专业培训。

(三)劳动教育课程资源开发利用不够

劳动教育课程特别强调学生的动手实践,校内外资源的开发利用是劳动教育课程实施的重要保障。调查显示,50.5%的学校没有劳动实践教室或实践场地;79%的教师认为缺乏劳动场地和设备是劳动教育实施中面临的主要困难;80%以上的教师表示在劳动教育教学过程中所需要的劳动设备或材料需要自己或学生准备;仅有16.8%的教师表示学校已经建立了校外劳动基地。以上数据说明目前学校劳动实践资源比较欠缺,区域内也缺乏供学校选择使用的劳动实践基地。校内劳动实践大部分是由教师带领学生进行的班级小范围的实践,如卫生保洁、整理图书角、绿化美化、中午分餐等主题活动,学校开展的校外实践活动大多为德育部门不定期组织的一些志愿服务和社区劳动等方面的活动,有的没有固定的活动场所,有时也非全员参加。

除了以上问题,劳动教育相关机制和制度,如学校、家庭和社会三方协调实施机制、安全保障机制和评价机制等还不够健全或完善,也是当前劳动教育课程实施中面临的主要问题和困难。

四、区域推进劳动教育课程建设的思考及建议

针对以上劳动教育课程推进中存在的问题,沈河区进行了积极的探索和研究,边实践、边调整、边总结,逐步完善区域整体推进劳动教育课程的方法和策略,取得了良好的效果。

(一)发挥学校主导作用,指导学校进行统筹规划

课程建设的主导者是学校领导者,尽管沈河区对区域劳动教育内容进行了系统的顶层设计,但学校在落实中依旧存在一些问题,如学校劳动教育管理部门职责不清晰、学校劳动教育以教师个体的统筹规划为主、学生的劳动实践机会少、校内外劳动基地建设与沟通被动等。为此,区域推进必须要加强对学校层面課程统筹规划的指导,通过一对一指导、示范引领等方式提高学校劳动教育课程规划的科学性和可操作性。

通过统筹规划,实现劳动教育课程的育人价值。劳动课不同于学科课程,鲜明的社会性、实践性和日常性决定了学校课程统筹规划的重要性和必要性,区域要指导学校跳出学科教学思维,用实践教学的思路去设计、组织、安排劳动课。[1]应指导学校加强对课内外劳动实践和劳动周的规划,要明确每项内容的活动目标、活动时间、活动阶段及流程、所需课时、指导教师、所需资源、评价方式及依据等。劳动教育具有多种实施途径,区域要指导学校建立整体意识,基于学生的年段特征、阶段性教育要求将课堂教学与课外实践连接起来,将劳动教育课程与学科课程融合起来,将不同教育主体融入课程建构与实施的过程中,使劳动教育成为一个有机整体。

通过统筹规划,实现学校劳动教育课程特色发展。区域课程建设的主旨是规范课程,但在规范的同时,要给予学校充分的自主空间,实现学校特色发展,因为每一所学校的办学理念、校园文化、资源特点都是不同的,学生也存在差异,要避免区域统筹推进模式下学校课程主体的低效参与和盲目模仿。要指导学校根据自身现有课程结构、师资配置、教学环境等因素,在区域规划的内容体系下,自发地调整与改变,探索出符合本校实际的劳动教育实施方案,凸显学校特色。

(二)丰富教研内容和形式,提升教师专业素养

劳动教育教师不仅要深刻理解和把握新时代劳动教育的基本内涵和五育的辩证关系,而且要具备一定的专业技能。区域教研部门要丰富教研内容和形式,使教师成长为复合型、技能型的专业教师,保障劳动教育课程高质量稳步发展。

改进培训内容。教研部门要根据教师目前对劳动教育的认识不到位、教学方法与实践技能不足等问题,组织高质量培训,切实提升教师的课程开发和实践水平。虽然在小学阶段学生需要掌握的劳动技能不是很复杂,但是一些生产劳动和服务劳动是有一定专业性和科学性的,日常生活劳动也有规范性要求,需要区域引领教师进行相关的研究。同时,在强调劳动观念养成的新时代劳动教育中,教师如何采用合适的教学方法使学生在获得劳动技能的同时养成正确的劳动价值观,是培训的重点。

转变培训方式。调查显示,能够开展劳动教育校本教研的学校仅占57.9%,且主要集中在劳动教育专职教师数量较多的学校。区域应结合这一现状,转变培训方式,开展线上线下相结合、片区相结合的混合式研修。沈河区根据区域规划的课程内容框架,把教师按教学经验和年龄结构跨校组成七个教研小组,由名师工作室的教师任组长,引领教师开展课题研究,促进了教师合作互助、共同成长。同时,区教研室定期组织各片区进行研讨,树立典型教师和典型教研小组,通过专题讲座、研讨课、示范课、问题会诊、研究成果展示等方式促进教师发展。

(三)立足区域和学校实际,加强劳动教育资源的建设

调查显示,目前能够自主开发校外劳动教育资源的学校仅占6%,54.6%的校长表示需要区域提供劳动教育资源单位清单,60.6%的校长表示需要劳动教育专项经费。因此,政府出面与工厂企业、乡村、各类场馆、职业院校、城乡社区、福利机构等建立联系,将其作为学生的校外劳动基地,是建立劳动教育支持体系的重要方面。同时,针对劳动教育经费短缺的问题,沈河区统筹区内自有财力,加快建设校内劳动教育场所和校外劳动教育实践基地,每年设立50万元劳动教育专项资金,其中30万元用于补充学校劳动教育器材、耗材,加强学校劳动教育设施标准化建设,20万元用于实践基地设施设备的更新。

实际上,针对小学的校内外劳动教育资源的建设并不是一件难事,只要立足于区域和学校实际,充分利用现有资源,基本就能满足学生劳动实践的需求。如沈河区的朝阳一校建有900余平方米的下沉式读书广场,学校充分利用这一资源实施劳动教育:低年级学生负责摆书、打扫卫生,中年级学生分类整理图书,高年级学生轮流担任图书管理员并定期修补图书,以此培养学生的服务能力,增强学生的劳动意识。总之,在劳动教育资源建设方面,区域要把现有资源的开发和利用工作做好,引领学校发掘自身资源并结合资源特点开发相应的课程。

(四)建立标准和制度,以评价促进学生劳动素养发展

对于劳动教育的常态实施,比场所、设施设备、师资更重要的是劳动教育评价。[2]中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》强调了劳动教育评价指标体系建立的重要性,要在指标体系中明确评价的内容和要求,加强过程性评价,注重劳动观念的评价。目前,沈河区尝试建立统整课程的评价指标体系,明确评价标准和制度,对加强课程的过程性评价起到了很好的规范和引导作用。评价指标体系包含劳动观念、劳动能力、劳动精神、劳动习惯和品质、解决问题5项核心素养,分解为15项一级指标、57项二级指标,教师在每一项主题活动之后会根据评价指标对学生这5方面的核心素养进行表现性评价。此外,沈河區会在期末阶段下发劳动教育与综合实践活动综合素质测评建议,指导学校以技能展示和表现性任务等形式测评学生综合素养的发展状况。科学地实施劳动教育评价是新时代学校劳动教育实践的重要课题,还需要教育行政部门和业务部门的进一步探索。

参考文献:

[1]成尚荣.开展劳动教育要厘清五个问题[N].中国教育报,2020-06-28(3).

[2]柳夕浪.唤起劳动教育的内在自觉[N].中国教育报,2021-01-04(2).

责任编辑︱何 蕊