《孔乙己》“场景”的教学价值及其实现

王明建 王海燕

摘 要 《孔乙己》虽属于小说体裁,但它不是以情节为重,而是以场景为重。通过场景“蒙太奇”式的切换与拼接推动情节进展,蕴含矛盾冲突,塑造人物及其间的微妙关系,形成了极富“场”上效应的叙述方式,“场景展览式”的叙事结构和“戏曲化”的叙事程序。立足“场景”的《孔乙己》教学,在确定统编本语文要素具体内容的同时,也为其人文主题提供了更具有语文味的语言运用情境,取得了较好的教学效果。

关键词 《孔乙己》;场景叙事;教学价值

小说作为叙事体,它是借助叙事者的话语讲述过去发生的事情。叙述者的讲述是小说不可或缺的表达方式。《孔乙己》的讲述水平很高,仅“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”一句,就将“孔乙己”烙在了读者的心目中。但《孔乙己》全篇主要不是通过讲述,而是借助“场景”使读者直接观察和体验到人物的言行和事件的进程。统编本版《孔乙己》的13个段落中7个段落聚焦场景,而这7个段落如果单独成篇,依然主题鲜明,情节完整。从这个意义上看,“场景”在《孔乙己》教学中应该受到师生的重点关注。场景叙事即使用人物的对话、动作、表情重现当时情境的写作技巧,这一课文体式应该是《孔乙己》教学内容确定的主要依据。然而,20世纪80年代至今发表于各类期刊的《孔乙己》教学案例并没有表现出明确的“场景”意识,忽略了场景叙事的体式特征对于达成教学目标的独有价值。

一、《孔乙己》“场景”的叙事特征

“场景是小说中富有戏剧性的成分,是一个不间断的正在进行的行动”。[1]它不仅是故事发生的背景或环境,更发挥着“凝聚、触发、牵引事件进程及人物关系变化的作用”。[2]《孔乙己》以场景“蒙太奇”式的切换与拼接推动情节进展,蕴含矛盾冲突,塑造人物及其间的微妙关系,形成了极富“场”上效应的叙述方式,“场景展览式”的叙事结构和“戏曲化”的叙事程序。

1.追求“场”上效应

《孔乙己》“场景”的展示偏重动态描写,以人物自己的声音、动作和神态表现其性格和心理,使读者有直接目睹之感,似在场景之中。“登场”“教写字”“分茴香豆”“再次出现”的场景都是围绕人物的言谈举止展开;人物心理及其相互关系的描述,社会现实问题的揭示以及作者情感的表达也是经由对人物的言行及其间冲突的动态描写来达成的。如“登场”中从“你脸上又添新伤疤了!”到“你一定又偷人家的东西了!”再到“我前天亲眼见到你偷了何家的书,吊着打。”再到“你怎的连半个秀才也捞不到呢?”一方步步刺向对方最痛处,致人死地亦不罢休;一方无可奈何、节节败退又还自我挣扎。人物用自己的语言和动作敞开自己,叙述者以达到最为扼要程度的讲述“画出他的灵魂”,赋予了课文极强的戏剧场景感。读者的阅读犹如观看戏剧,虽对戏剧故事烂熟于心,戏剧场景却能常看常新、百看不厌。

2.突出“场景展览”

《孔乙己》虽属于小说体裁,但它不是以情节为重,而是以场景为重,以场景带动情节发展。它通过不同场景中人物之间的矛盾冲突和性格特征的一致性,建立场景间的联系,推动情节发展,又通过场景的画面感和空间的立体动态感激发读者的想象力。除前述提到的《孔乙己》全篇场景的展示多于讲述之外,在叙事结构即场景间的关系方面,《孔乙己》各个场景发生的时间较为模糊,“登场”“教写字”“分茴香豆”的场景没有交代时间,“再次出现”也仅是“中秋前后”的约略限定。说明《孔乙己》的场景至少在时间坐标系上是一个个相对独立的,但因为每个场景的空间位置、参与人物及其间的关系是相同的,各个场景间又有了内在的联系。从这个意义上说,《孔乙己》是各式各样的场景有序地登台亮相的展览。

3.嵌入“戏曲化”

《孔乙己》“场景”的情节单元由一个个处于共时性空间中的“你一言我一语”的动作连接而成,与我国戏曲剧本的叙事程式非常接近,强调艺术构思的舞台效果、情节结构的戏剧性和人物形象构成的动作性和视觉性。比如,鲁迅对人物在咸亨酒店的活动进行了场景展示,而对超出咸亨酒店范围外的人物活动(如孔乙己“愈过愈穷”“偷书和被打”的来龙去脉)则采用概要讲述,甚至仅提下名字就过(如“踱进店面隔壁房子”穿长衫的及丁举人)。这明显是以“舞台效果”对故事剪辑的结果。毕竟较之咸亨酒店外的人物活动,其内的矛盾突出集中,戏剧性强,又适合舞台需要。再如,《孔乙己》“场景”的敘事程序与我国戏曲剧本的“上场—见—宾白及唱曲”非常接近。课文第11段“忽然听到一个声音”对应戏曲的“上场”,“对了门槛坐着”的孔乙己和“摸”对应戏曲的“见”,掌柜和孔乙己的对话与戏曲的“唱曲”没有本质的区别。

二、《孔乙己》“场景”的教学价值

《孔乙己》的场景叙事及其特征在确定统编本“了解小说多样化风格” “了解小说结构”“探讨具体叙事技巧”等要素具体内容的同时,也为“分析人物形象”“理解小说主题”等人文主题提供了更具有语文味的语言运用情境。在一定程度上解决了学生对鲁迅先生的作品乃至语文课程的抵触问题。

1.“场景”提供了语文要素与人文主题融合共生的情境

语文课程的实践性特征决定了其培养途径主要是在“语言运用情境”中展开。这里的“情境”既可以是“学生在真实的生活世界中需要真正面对的情境”,也可以是课文中极富“场”上效应的场景。比较来看,“学生并不都是在真实的情境中的学习”,[3]课文提供的场景才是学生语文学习中面对的情境。且课文场景类的情境对语文要素与人文主题的呈现更为集中和聚焦,它本身具有的“场”上效应也能够让学生身临其境,达成另一种“真实的情境”。从情境的角度定位课文场景,语文要素和人文主题融合共生的“场”上效应成为教学终点。人物的神态、外貌、语言和动作就不限于师生分析的教学点,更多的是学生体验的对象;孔乙己的可怜可悲可叹及人们的凉薄就不限于师生总结的课文主题,更多的是学生体验的感受。

2.“场景”提供了“教给学生解读方式”的新支架

“教给学生解读方式应该成为小说教学的主要内容”这个观点越来越受到认同。统编本《孔乙己》就在其“积累拓展”中编排了“叙事视角”“看客”的解读建议和要求。除此之外部分已有教学设计还进行了对比(包括场景对比)、提取关键信息、学会质疑等解读方式的探索。如果从文本体式确定教学内容的角度对这些解读探索进行排序,“场景”应该处于首选地位。毕竟《孔乙己》是以场景为主,是“场景展览”推动情节发展,“戏曲化”形成“场”上效應。然而,正如前面提到的已有教学案例的场景意识还没有形成,也就没有从“场景展览”的角度解读情节发展,从“戏曲化”的角度解读人物的神态、外貌、语言和动作。

3.“场景”提供了学生爱上鲁迅爱上语文的新理由

立足“场景”确定的《孔乙己》教学内容好似“旋转的舞台”,具有神奇效应。即使没有叙述者的声音,师生也能在目不暇接的剧幕中体验到人物的语言、动作所包含的情感和蕴蓄的意义。“场景”意识下的《孔乙己》教学不再是聚焦情节线索的梳理,而是关注“场”上效应的发挥,让鲁迅生涩难懂的阅读变成对戏曲表演的欣赏和体验,让贴标签式的解读变成对人物经历的感同身受。再加之“场景展览式”和“戏曲化”教学支架,瞄准的恰是学生似懂非懂的教学点。提供这两个支架,《孔乙己》及语文课程就不再是一读就懂的白话或作者的自言自语,而是自有其知识架构和文化渊源。

三、《孔乙己》“场景”的教学设计

依据统编教材的教学要求,借鉴戴慧玲、叶淑芬等人侧重《孔乙己》“空间场景与结构布局”的教学设计,设计三个进阶性的教学活动,取得了较好的教学反响。

教学活动一:探讨《孔乙己》的叙事特征

说明:该活动旨在评价学生是否能分辨讲述叙事和场景叙事,从而使学生认识到《孔乙己》的叙事特征。活动先由教师提供关于讲述叙事和场景叙事及其不同的学习支架,然后由学生小组讨论,利用教师提供的表格完成课文叙事手法的分类、检测,或再让学生运用于其他小说。

步骤一:教师扼要讲述“场景叙事”和“讲述叙事”

明确:场景叙事是指使用人物的对话、动作、表情重现当时情境的写作技巧,可以让读者身临其境。讲述叙事可以让作者现身,表现文章中叙事者隐藏的观点,也可推动剧情发展。

步骤二:练习判断“场景叙事”与“讲述叙事”

说明:学生小组讨论,共同完成下表的分类。明确:

步骤三:以第四段为例,完成场景叙事检测表,并说明理由。

说明:学生小组合作,完成检测表。

教学活动二:探讨“场”上效应中的人物形象和课文主题

说明:该活动旨在评价学生是否掌握小说脉络及场景发生的原因及主题。活动先由明确人物形象的特质开始,通过场景发生的原因分析,探究其他人对孔乙己的态度,从而理解小说主题。

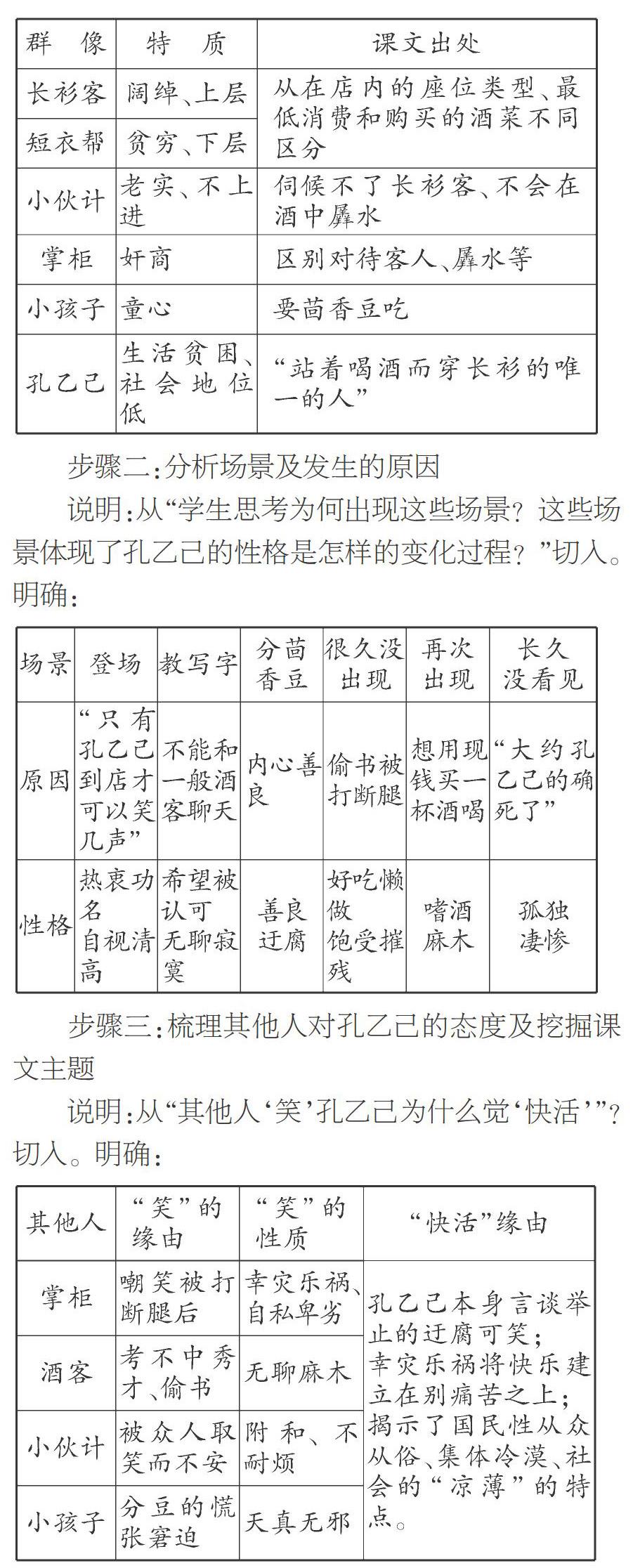

步骤一:描述人物群像的特质

说明:学生小组合作完成下表。明确:

步骤二:分析场景及发生的原因

说明:从“学生思考为何出现这些场景?这些场景体现了孔乙己的性格是怎样的变化过程?”切入。明确:

步骤三:梳理其他人对孔乙己的态度及挖掘课文主题

说明:从“其他人‘笑孔乙己为什么觉‘快活”?切入。明确:

教学活动三:探讨场景叙事的表现手法及效果

说明:该活动旨在达成“了解小说多样化风格”这一目标,强化语文要素教学。通过重构课文和场景比较及叙述程式比较,教学《孔乙己》的“场景展览”和“戏曲化”表现手法。

步骤一:以叙事手法为据,重构《孔乙己》,将《孔乙己》改编成话剧

说明:将《孔乙己》讲述叙事与场景叙事的段落分别择出,并按原顺序排列。

明确:剧本关注矛盾冲突、人物语言及舞台说明。注意忠实原文反复研读,保留原作经典场景和经典台词,允许适当的想象。可适当增加一些反映人物性格和当时社会背景的内容。至于舞台说明可参考讲述段落。

步骤二:探讨《孔乙己》的“场景展览”

说明:结合“教学活动二”的步骤二,着重体验场景展览推动情节发展的作用。

明确:场景“蒙太奇”式的切换与拼接补充时间模糊的不足,推动情节的发展,蕴含激烈的矛盾冲突。从人物的言行在场景中指向的一致和孔乙己形象的变化,探讨场景既独立又联结的关系。

步骤三:探讨《孔乙己》场景的“戏曲化”

说明:教师展示《牡丹亭》第十出“惊梦”片段,让学生与《孔乙己》场景比较

明确:《孔乙己》的场景叙事融合中国传统戏曲的程式,说明现代文学发展的文化继承性和中国特色。

〔本文系浙江省教育科学规划 2019 年度重点课题“我国大陆与台湾 21 世纪基础教育语文课程改革比较研究”(2019SB033)阶段性成果〕

参考文献

[1][美]利昂·塞米利安.现代小说美学[M].西安:陕西人民出版社,1987:162.

[2]孙云霏.论“新感觉派”都市小说的“场景叙事”[J].名作欣赏,2017(10).

[3]徐林祥,郑昀.语文教学情境辩证[J].语文学习,2020(5).

[作者通联:王明建,浙江嘉兴学院师范学院;王海燕,山东枣庄市第八中学]